摘要:本文以青海玛多县“尕日塘秦刻石”为核心考古实证,结合文献记载、简牍资料与民族学研究,系统梳理秦始皇遣使青海寻找长生不老药的历史背景、实践过程与文化影响。研究表明,这一事件并非单纯的帝王求仙行为,而是秦代中原王朝与青藏高原地区在物质交换、文化认同、政治统一层面深度互动的缩影。从早期医药知识的跨区域传播,到“昆仑-河源”文化符号的共同体建构,再到秦代“大一统”政治对边疆的辐射,该事件完整呈现了中华文明多元一体格局在先秦秦汉时期的形成轨迹,为中华民族共同体历史脉络的追溯提供了关键佐证,具有重要的学术价值与现实意义。

关键词:秦始皇;长生不老药;中华文明元一体;青藏高原

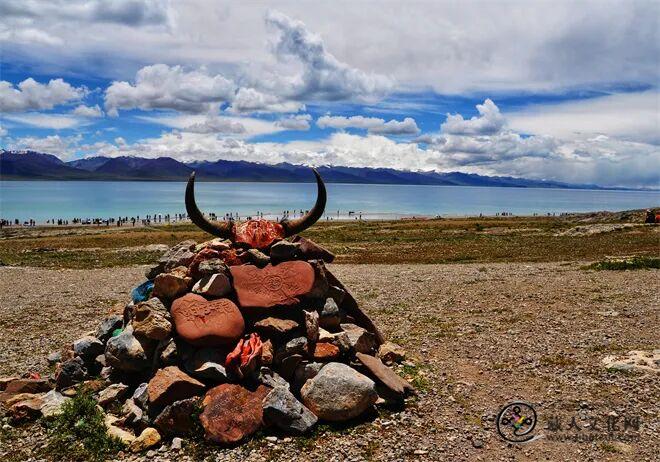

2025年7月25日拍摄的“尕日塘秦刻石”所在地青海省果洛藏族自治州玛多县扎陵湖北岸(无人机照片)。 杜笑微 摄(来源:新华网)

2025年7月25日拍摄的“尕日塘秦刻石”。 杜笑微 摄(来源:新华网)

中华文明的“多元一体”格局,是费孝通先生提出的核心理论,其本质是“众多民族单位是多元,中华民族是一体”,强调各民族、各区域文化在长期交流融合中形成的有机整体。这一格局的形成并非偶然,而是有着深厚的历史渊源,可追溯至先秦时期各区域文明的碰撞与交融。以往学界对秦代“多元一体”的研究,多聚焦于中原与六国故地、北方匈奴的互动,对青藏高原地区的关注较少,甚至认为秦代中原与青藏的交流尚处于空白阶段。2025年9月,国家文物局正式公布青海果洛州玛多县扎陵湖北岸的“尕日塘秦刻石”为秦代遗存,这一发现彻底改写了学界认知。刻石共12行37字,字体为标准秦篆,明确记载“始皇廿六年,五大夫翳、方士求仙药于昆仑”,直接证实秦始皇统一六国后,曾派遣官员率领方士团队深入青藏高原腹地寻找长生不老药。这一事件不仅填补了秦代中原与青藏地区交流的文献空白,更将两地互动的实证历史提前至公元前221年,为解读中华文明多元一体的早期形态提供了全新视角。本文将以“尕日塘秦刻石”为切入点,结合《山海经》《禹贡》等文献记载、里耶秦简等出土资料,从史实考证、物质交流、文化认同、政治统合四个维度,探讨秦始皇遣使青海寻药事件对中华文明多元一体的见证意义,以期丰富秦代边疆史与中华民族共同体史的研究。

一、“尕日塘秦刻石”与秦始皇遣使采药的史实考证

(一)“尕日塘秦刻石”的考古特征与真实性。“尕日塘秦刻石”位于青海玛多县卓让村扎陵湖北岸,海拔约4200米,是目前我国已知海拔最高、且保存于原址的秦代刻石。刻石载体为天然青灰色岩石,表面经人工打磨,刻字区域长约80厘米、宽约50厘米,共12行37字,字体为秦代标准小篆,笔画匀净、结构严谨,与泰山刻石、峄山刻石等秦代官方刻石的书法风格高度一致。从文字内容来看,刻石开篇“始皇廿六年”明确指向秦始皇统一六国的年份(公元前221年),这一时间节点与秦代历史脉络完全契合;“五大夫翳”中的“五大夫”是秦代二十等爵中的第九级,属于中高级爵位,符合秦代派遣官员执行重要任务的等级制度;“方士求仙药于昆仑”则与秦代“重方士、求长生”的时代风气相符,据《史记·秦始皇本纪》记载,秦始皇统一后曾多次派遣徐福率童男童女赴东海寻“蓬莱仙药”,此次遣使青海寻“昆仑仙药”,正是其求仙活动的另一重要分支。为进一步验证刻石真实性,考古团队对刻石周边进行了系统性勘探,发现了少量秦代陶片与金属工具残件,陶片的纹饰、质地与陕西咸阳秦代遗址出土的陶片一致,金属工具残件的合金成分也符合秦代手工业技术水平。同时,刻石文字与里耶秦简、睡虎地秦简等出土简牍的文字特征高度契合,如“皇”“年”“士”等字的写法完全一致,排除了后世伪造的可能。综合来看,“尕日塘秦刻石”的真实性毋庸置疑,是研究秦代中原与青藏交流的第一手资料。

(二)秦始皇遣使采药的历史背景。秦始皇之所以选择遣使青海寻找长生不老药,并非偶然,而是基于地理认知、文化传统与政治需求的综合考量。从地理认知来看,先秦时期的文献已将“昆仑”视为“天下之中”与“黄河之源”。《山海经·大荒西经》记载:“昆仑之丘,方八百里,高万仞,有青鸟栖于东,有弱水环之,产不死药。”《禹贡》则明确提到“导河积石,至于龙门”,其中“积石”即位于今青海东南部,是黄河上游的重要地理标志。这些文献表明,先秦时期的中原人已对青藏高原的地理特征有了初步认知,且将“昆仑”与“长生”紧密关联,为秦始皇遣使寻药提供了地理文化依据。

从文化传统来看:“求长生”是先秦以来帝王的重要追求,战国时期的齐威王、齐宣王、燕昭王均曾派遣方士寻找仙药,形成了“海上求仙”的文化传统。秦始皇统一六国后,不仅继承了这一传统,更将“求仙”范围从“东海”扩展至“昆仑”——一方面,统一后的秦朝国力强盛,具备了向更远边疆探索的能力;另一方面,秦始皇希望通过“多元求仙”,彰显其“天下共主”的地位,强化对不同区域文化的整合。

从政治需求来看:秦代虽实现了政治统一,但文化认同尚未完全形成,六国故地的反秦情绪仍存,边疆地区的民族关系也需协调。派遣使团深入青藏高原寻找“昆仑仙药”,本质上是一种政治象征行为:通过将“昆仑”这一青藏地区的地理符号纳入中原文化体系,秦始皇试图构建“天下一统”的文化认同,向边疆民族传递“中原与青藏同属一体”的政治理念,为后续的边疆治理奠定基础。

二、遣使采药事件对中华文明多元一体的物质见证

秦始皇遣使青海寻药,虽以“求长生”为目的,但客观上推动了中原与青藏地区的物质交换与技术传播,成为中华文明多元一体的重要物质见证。

(一)医药知识的跨区域传播。方士团队前往青海寻找“仙药”,首要任务是识别、采集当地的药用植物,这一过程必然涉及与青藏本地族群(如羌人)的交流,从而推动了医药知识的跨区域传播。从青藏地区向中原的传播来看,方士团队极有可能将青藏高原特有的药用植物及使用经验传入中原。青藏高原海拔高、气候独特,孕育了许多具有特殊药效的植物,如虫草、羌活、秦艽等,这些植物在后世的中医药典籍中均有记载,且被认为具有“滋补”“祛风湿”等功效,与“仙药”的“长生”属性有一定关联。虽然秦代文献中未明确记载这些植物的传入,但长沙马王堆汉墓帛书《五十二病方》(成书于西汉初期,继承秦代医药知识)中记载的“戎盐”(即青海湖盐),为我们提供了重要线索。“戎盐”产于青海湖,被用于治疗“痈疽”“疥癣”等疾病,其传入中原必然与秦代中原与青藏的交流有关,而遣使采药团队很可能是“戎盐”传播的重要载体。从中原地区向青藏的传播来看,方士团队在寻药过程中,必然会携带中原的生产工具、生活用品,其中不乏与医药相关的工具与技术。例如,秦代中原已掌握了较为先进的金属冶炼技术,能够制造锋利的金属刀具,这些刀具可用于药用植物的采集与加工;中原的陶器制作技术也可能随使团传入青藏,为青藏地区的医药储存提供便利。此外,中原的医药理论(如“阴阳五行”理论)也可能通过交流传入青藏,与青藏本地的医药知识融合,形成了早期的“民族医药”雏形。这种医药知识的跨区域传播,并非单向的“输出”或“输入”,而是双向的“融合”。 中原吸收了青藏地区的药用资源与经验,丰富了自身的医药体系;青藏地区则吸收了中原的医药技术与理论,提升了自身的医药水平。这种融合体现了中华文明“多元互补”的特征,为多元一体格局奠定了物质基础。

(二)经济资源的互补与整合。除医药资源外,遣使采药事件还推动了中原与青藏地区其他经济资源的互补与整合。青藏高原拥有丰富的畜牧业资源(如牦牛、绵羊)、矿产资源(如金、银、铜),而中原地区则拥有先进的农业技术、手工业产品(如丝绸、铁器),两者具有较强的互补性。方士团队在青海活动期间,为保障物资供应,极有可能与当地羌人进行贸易往来:用中原的丝绸、铁器换取青藏的牛羊肉、皮毛、矿产等资源。这种贸易往来虽规模不大,但开启了中原与青藏地区经济交流的先河,为后续的“茶马互市”奠定了基础。同时,方士团队对青藏地区地理环境、资源分布的记录,也为秦代政府后续的资源开发提供了重要参考,据《史记·平准书》记载,汉武帝时期曾“遣张骞出使西域,寻河源,采昆仑玉”,其对“河源”“昆仑玉”的认知,很可能继承了秦代遣使采药团队的探索成果。这种经济资源的互补与整合,体现了中华文明“多元共生”的特征,各区域凭借自身的资源优势,通过交流实现共同发展,最终形成“一体”的经济体系。秦始皇遣使采药事件虽未直接推动大规模的经济交流,但作为早期的“探路”行为,其为后续中原与青藏地区的经济整合提供了重要条件。

四、遣使采药事件对中华文明多元一体的文化见证

文化认同是中华文明多元一体的核心,而秦始皇遣使青海寻药事件,通过对“昆仑-河源”文化符号的建构与认同,成为多元一体格局的重要文化见证。

(一)“昆仑”文化符号的跨区域认同。“昆仑”是先秦时期中原与青藏地区共同的文化符号,但两者的认知存在差异:在青藏本地族群(如羌人)的认知中,“昆仑”是“圣山”,是祖先起源的地方,具有宗教祭祀意义;在中原文化的认知中,“昆仑”是“仙山”,是产“不死药”的地方,具有求仙长生意义。秦始皇遣使青海寻药,本质上是对两种“昆仑”认知的整合,推动了“昆仑”文化符号的跨区域认同。

秦始皇认可了青藏地区“昆仑为圣山”的认知,通过派遣使团前往昆仑寻药,秦始皇实际上承认了“昆仑”的神圣性,将其纳入中原文化的“神圣空间”体系,使青藏地区的文化符号获得了中原王朝的认可。这种认可并非简单的“接纳”,而是一种“整合”——秦始皇将“昆仑”的“神圣性”与中原文化的“长生理念”结合,构建了“昆仑为天下仙山,为中原与青藏共有”的文化认知,使“昆仑”从区域文化符号转变为跨区域的文化共识。

青藏本地族群也可能通过与方士团队的交流,逐渐接受中原文化对“昆仑”的认知——方士团队在寻药过程中,必然会向当地族群传播中原的“长生理念”,将“昆仑产不死药”的认知传递给羌人,使羌人的“圣山”认知中融入了“长生”元素。这种文化融合并非单向的“同化”,而是双向的“互鉴”——中原文化丰富了“昆仑”的文化内涵,青藏文化则为中原文化提供了“神圣空间”的载体,最终形成了“昆仑为中华民族共有圣山”的文化认同。

(二)“河源”文化符号的共同体建构。“黄河”是中华民族的母亲河,而“河源”(黄河源头)则是中原与青藏地区共同的文化符号——中原文化认为“黄河是中原文明的起源”,青藏文化认为“黄河是青藏族群的母亲河”。秦始皇遣使青海寻药,同时也是对“河源”的探索,推动了“河源”文化符号的共同体建构。《禹贡》记载“导河积石,至于龙门”,明确将黄河源头指向青海的“积石”,但这一记载在秦代之前缺乏实证。秦始皇派遣的五大夫翳团队深入扎陵湖(黄河上游重要湖泊,被认为是黄河源头之一)地区,不仅证实了《禹贡》记载的真实性,更将“河源”与“昆仑”关联起来,构建了“昆仑为河源,河源为天下水之源头”的文化认知。这种认知的意义在于:它将黄河的“源头”置于青藏高原,使中原地区认识到“黄河源于青藏”,从而将“中原文明”与“青藏文明”通过“黄河”连接起来,构建了“黄河为中原与青藏共有母亲河”的共同体认知。这种“河源”文化符号的建构,对中华文明多元一体格局的形成具有重要意义——黄河是中华民族的“文化纽带”,而“河源在青藏”的认知,则使中原与青藏地区通过“黄河”形成了“同根同源”的文化认同。这种认同并非空洞的理念,而是建立在地理事实基础上的,具有极强的凝聚力,为后续中华民族共同体的形成提供了文化纽带。

五、遣使采药事件对中华文明多元一体的政治见证

秦朝是中国第一个统一的多民族封建王朝,其“大一统”政治理念是中华文明多元一体的政治基础。秦始皇遣使青海寻药事件,虽以“求仙”为表象,但本质上是秦代“大一统”政治对边疆辐射的体现,成为多元一体格局的重要政治见证。

(一)秦代政治权威对边疆的延伸。五大夫翳能率领方士团队深入海拔4200米的青藏高原腹地,背后是秦代强大的政治组织能力与交通建设支撑,体现了秦代政治权威对边疆的延伸。

从交通建设来看:秦统一后,为加强对全国的统治,修建了以咸阳为中心的“驰道”“直道”等交通网络,其中“陇西驰道”延伸至今甘肃陇西地区,距离青海东部仅数百公里。五大夫翳团队很可能从“陇西驰道”出发,沿黄河上游进入青海玛多地区,这一路线的选择,表明秦代政府已掌握了通往青藏高原的交通路线,且具备了保障使团安全的能力。这种交通建设的延伸,本质上是秦代政治权威向边疆延伸的体现——通过修建驰道,秦代政府将边疆地区纳入全国交通网络,为政治、经济、文化交流提供了基础。

从政治组织来看:五大夫翳作为秦代二十等爵中的第九级官员,其率领的使团不仅包括方士,还可能包括军事人员、文书人员等,形成了一个功能完整的官方团队。这种团队配置表明,此次寻药事件并非个人行为,而是秦代政府的官方行为,体现了秦代政府对边疆探索的重视。同时,使团在青海活动期间,很可能与当地羌人部落建立了初步的政治联系如宣读秦始皇的诏令、赠送中原的礼物等,向羌人传递秦代的政治权威,为后续的边疆治理奠定基础。

(二)“大一统”政治理念的边疆实践。秦始皇遣使青海寻药,本质上是“大一统”政治理念在边疆地区的实践——通过将青藏高原纳入“天下”范围,秦始皇试图构建“海内一统”的政治格局,强化对边疆民族的政治整合。秦代的“大一统”理念并非单纯的“武力征服”,而是“恩威并施”的整合策略——对六国故地,通过“书同文、车同轨、统一度量衡”实现文化统一;对边疆民族,则通过“羁縻”“怀柔”政策实现政治整合。遣使青海寻药,正是“怀柔”政策的体现:秦始皇没有通过武力征服青藏高原,而是通过派遣使团寻药这一和平方式,与当地族群建立交流,传递“中原与青藏同属天下”的政治理念。这种理念的传递,虽然没有立即实现对青藏高原的直接管辖,但开启了中原王朝与青藏地区政治联系的先河,为汉代“护羌校尉”的设置、唐代“唐蕃和亲”等政治互动提供了历史借鉴。同时,“尕日塘秦刻石”本身也是“大一统”政治理念的物质载体——刻石以秦篆书写、记录秦始皇的指令,本质上是将中原的政治符号(秦篆、皇帝权威)延伸至边疆地区,向当地族群展示秦代的政治统一。这种政治符号的延伸,有助于边疆族群形成对“秦王朝”的政治认同,为“中华民族”这一政治共同体的形成奠定了早期基础。

总之,秦始皇遣使青海寻找长生不老药,虽源于个人对长生的追求,却在客观上成为中华文明多元一体格局的重要历史见证。从“尕日塘秦刻石”的考古实证出发,结合文献记载与简牍资料,我们可以清晰地看到:这一事件不仅证实了秦代中原与青藏地区的早期互动,更从物质、文化、政治三个维度,完整呈现了中华文明多元一体的形成轨迹。在物质层面,遣使采药推动了医药知识的跨区域传播与经济资源的互补整合,体现了中华文明“多元互补、共生共荣”的特征;在文化层面,事件推动了“昆仑-河源”文化符号的跨区域认同,构建了“中原与青藏同根同源”的文化共识,体现了中华文明“多元互鉴、一体认同”的特征;在政治层面,事件体现了秦代“大一统”政治对边疆的辐射。将这一事件从传说变为实证,清晰展现了秦代中原与青藏地区在物质交流、文化认同、政治辐射层面的深度互动,这种互动不是简单的“同化”,而是“多元”基础上的“一体”融合,是中华文明“各美其美、美美与共”特征的早期体现。

参考文献:

[1] 卜宪群.新见秦刻石的重大价值及意义——访中国社会科学院部委员、中国秦汉史研究会会长卜宪群[J].光明日报,2025 - 09 - 16.

[2] 仝涛.青海黄河源发现秦始皇遣使“采药昆仑”石刻:实证古代“昆仑”的地理位置[J].光明日报,2025 - 07 - 04.

[3] 王子今.尕日唐石刻(争鸣)[J].光明日报,2025 - 07 - 04.

[4] 王乃昂.从地理学角度对“昆仑石刻”的粗浅分析[J].光明日报,2025 - 07 - 04.

[5] 刘钊.再论昆仑石刻[J].光明日报,2025 - 09 - 11.

[6] 胡文辉.从文本看“采药昆仑”石刻的疑点[J].光明日报,2025 - 09 - 11.

[7] 司马迁.史记[M].中华书局,1982.

[8] 韩建业.中华文明的形成[M].上海人民出版社,2019.

[9] 马继兴.马王堆古医书考释[M].湖南科学技术出版社,1992.