摄影:觉果

摄影:觉果

摘要:本文所指的唐代吐蕃建筑文化,主要是以吐蕃时期卫藏地区的宫殿和寺院建筑为主。阿里寺院建起始于986年拉喇嘛益希沃宣布复兴佛教的国策,历经古格新政,直至1083年泽德北伐大胜的古格王朝早期的寺院建筑。本文结合藏文传世文献,以及近几十年阿里发现的若干城堡和古寺遗址展开研究。首先通过对比阿里古格王朝建立初期的寺院与唐代吐蕃卫藏地区的典型城堡及寺院建筑,厘清了两者在建筑选址、名称、布局、结构和功能等方面存在的一脉相承的细节,认为古格王朝初期的建筑极力仿制吐蕃佛寺,做到了弘扬和传承唐代吐蕃卫藏建筑文化体系风格,使独具特色的吐蕃建筑风格在吐蕃王朝瓦解后的“黑暗时代”得以沿承。其次,从政治、文化、经济和环境等方面探讨了吐蕃建筑文化对古格王朝初期阿里建筑产生影响的原因;最后,提出古格王朝初期阿里建筑具有传承和弘扬吐蕃卫藏传统建筑文化和保护历史文化的载体等重要价值。

关键词:吐蕃时期;阿里建筑;托林寺;寺院建筑

引言

古格王国可以上溯到906年吉德尼玛衮在西藏阿里地区建立政权时期。842年,吐蕃王室由于权力斗争而分裂,统一的吐蕃王朝随之瓦解。843年,朗达玛的遗腹子沃松(843-875年)在与另一子云丹的争权中失利,转而控制并割据了后藏一带,他在875年死于雅隆旁达。其子贝阔赞继位,893年因臣下叛乱被弑于雅隆象波。至此奥松一系在卫藏地区无法立足,其子吉德尼玛衮遂于906年离开后藏,向西部阿里地区开拓。①他在阿里地区最早结束了吐蕃王朝分裂以来的社会动荡,开启了一个繁荣稳定的新时代。古格王国虽然远离西藏政治文化中心的卫藏地区,但其历史进程与卫藏腹地的历史和命运休戚相关,古格与卫藏在政治和文化上始终保持着非常紧密的联系。与卫藏地区主要由教派政权控制不同,阿里地区诸政权都是由吐蕃赞普后裔建立的,继承了吐蕃时代的世俗王权政治,其割据统治已在这一地区持续了300余年。蒙古势力进入西藏前夕,阿里地区的政教格局比较复杂。政治上,三围分立的格局几近定型,12世纪后逐渐形成由阿里王朝若干分支政权分而治之的局面,当时阿里地区势力较为雄厚的割据政权有古格、拉达克、普兰、亚泽等,而古格这时一度还分裂为南北朝。

目前学界对上路弘法和吐蕃赞布后裔的阿里分布已有一些综合性研究,但主要还是以政教界的重要历史人物为中心,如关于大译师仁钦桑布事迹的考察,或围绕上路弘法时期的古格史展开论述,后弘期佛教复兴运动对西藏社会和政治的影响亦得到个别学者的关注。但对于吐蕃时代卫藏建筑文化在建立古格政权过程中如何传承,以及对吐蕃时代建筑文化体系的发扬和传承,以及细节的发掘相对模糊。这种情况的出现与经典藏文史籍主要记载佛法弘扬的过程不无关系。由此,本文结合藏文传世文献和近几十年阿里发现的若干城堡和古寺遗址,对阿里古格王朝建立初期的寺院与吐蕃时代卫藏地区的典型城堡及寺院建筑进行比较,从而探讨和分析吐蕃建筑文化对古格王朝初期阿里建筑产生影响的诸多原因和阿里建筑的价值。

一、唐代吐蕃建筑文化对后期阿里寺院建筑产生影响的表现形式

吐蕃王朝的崩溃和后期王室内部旷日持久的矛盾,使阿里王室意识到致力于复兴佛教的伟大事业的迫切性和重要意义,也意识到了传统建筑文化和历史传承关系的重要性。而这种主观能动性也体现在古格王朝对寺院建筑的吐蕃化、卫藏化改造。吐蕃时代卫藏地区建筑文化对古格王朝初期的建筑产生影响的表现形式如下。

(一)建筑名称及选址

近期很多文献中阿里托林寺的“寺”之写法,并没有采用古籍史书都采用的“祖拉康”的写法,而是用了“拉康”一词。但在早期文献《雅隆尊者教法史》和《阿里王统记》中采用了“祖拉康”一词,称其为吉祥托林寺和托林红宫吉祥无比天成寺。值得注意的是,在藏文中“拉康”虽然可译为庙宇,但通常是指没有固定住寺僧团的小庙,类似于佛堂,并非正规寺院。按《阿里王统记》的记载,古格王室建设托林寺的这一系列举措,可以说构成了一个完整的体系,使托林寺具备了一座真正的寺院所应有的全部功能,称得上一处齐集了佛、法、僧三宝的祖拉康。②以“祖拉康”命名托林寺,沿承了吐蕃王朝的寺名风格。

此外,据根敦群培的《智游列国漫记》记载,后弘期初期的寺院和庙宇都建在平地上,之后逐渐移建到山顶。此时阿里地区所建的大型寺庙,如10世纪后期大译师仁钦桑布所建的托林寺和普兰科迦寺,及拉达克境内的聂玛寺等,皆同卫藏地区的大小昭寺、桑耶寺和昌珠寺一样选址在平坦的地方,③四周由围墙环绕。这亦是寺院选址方面对吐蕃建筑文化的一种模仿和传承。

因此,结合各种记载,大致可以推断托林寺、科迦寺与拉达克聂玛寺的兴建并非孤立的事件,而是一个整体的安排,即古格王室倡导的上路弘法中寺院建设系统的关键一环,上述这些寺院的建筑名称及选址均仿照大昭寺和桑耶寺,均系吐蕃时代建筑文化。

(二)建筑布局

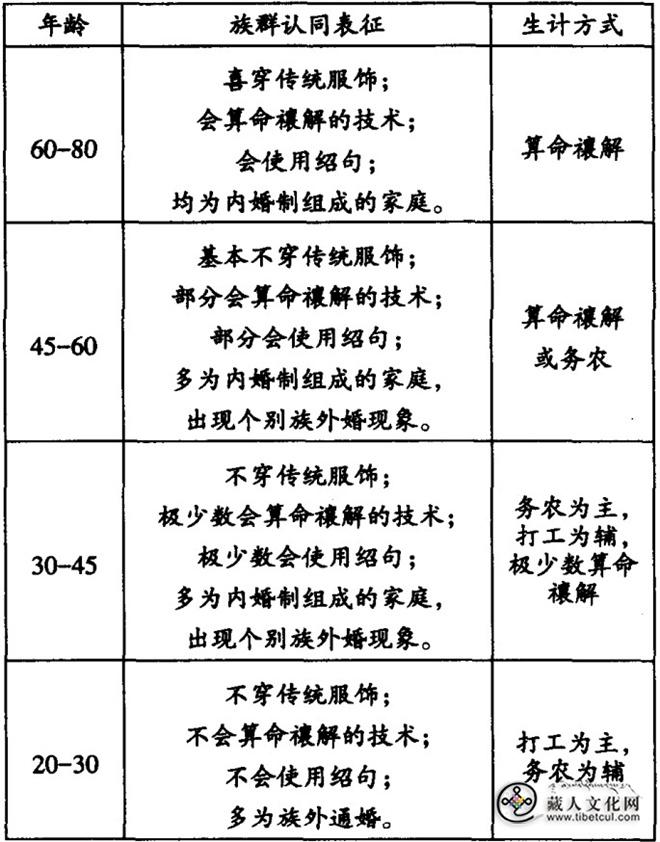

吐蕃时代卫藏地区典型寺院建筑布局对阿里古格王朝初期兴建的寺院布局影响很大,其主要表现在,建于10世纪末迄11世纪的托林寺迦萨殿(朗巴朗则拉康)的曼陀罗式布局,古格故城IVF48-60的以僧房为主的典型的佛殿建筑,以中心殿式的殿堂建筑布局等三个层面。

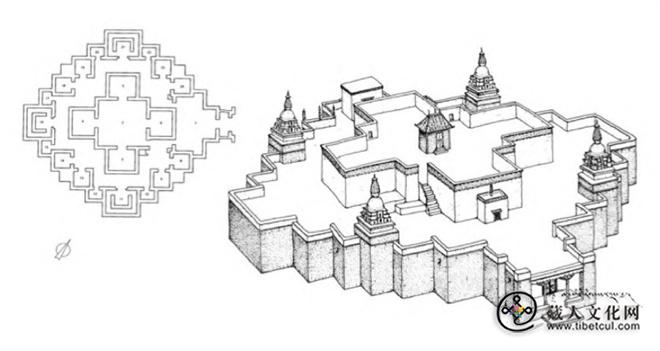

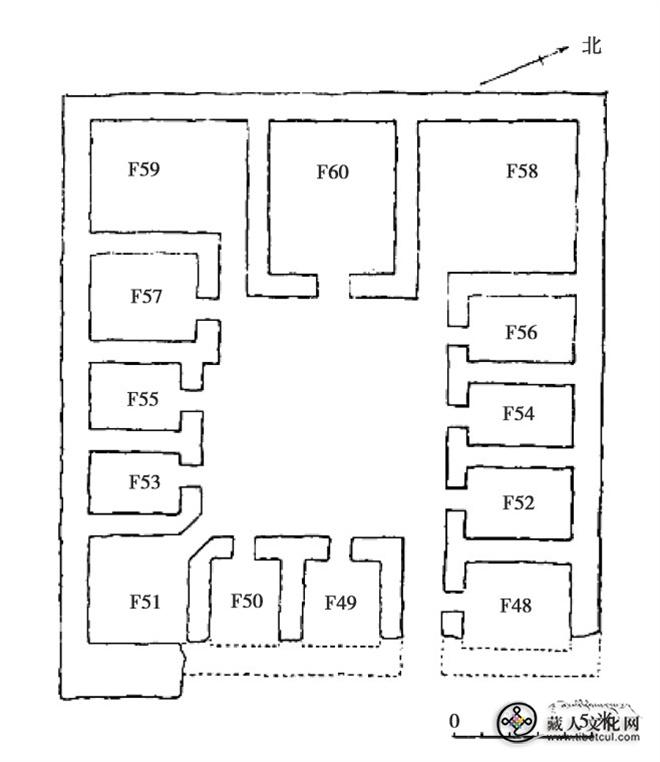

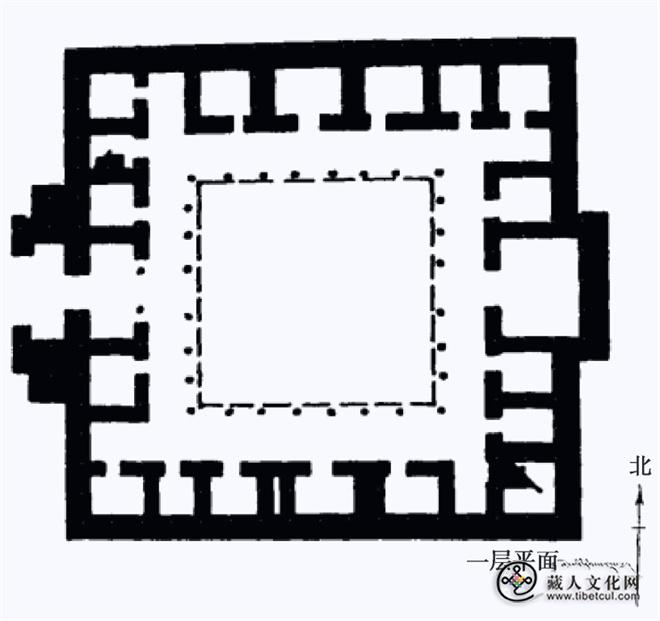

曼陀罗式布局的殿堂建筑。根据《白莲教法史》(写成于1575年)关于托林寺初建情况的记载:“松艾会议建托林寺于古格,萨查堪布曰:‘若建之,将于百年中破毁,建否?’复曰:‘此寺百年间于佛教有无数利益。’松艾曰:‘如此则该建。’乃仿桑耶寺于东方建一大金塔,旭日东升之际,光射其中,一切佛殿金光闪耀,故名托林金寺。”除此之外,1981年,西藏工业建筑勘测设计院对阿里地区古格遗迹做了较详细的勘测和历史考察,所撰《古格王国建筑遗址》中记录托林寺的现状时提到:“史籍记载,该建筑物系益希沃仿照桑鸢④(桑耶寺)而建。[……]托林寺的迦萨殿则把桑鸢寺(桑耶寺)一组庞大建筑所表现的设计思想和内容,组织在一幢建筑之中。中间的方殿表示须弥山,环廊外圈四向的四组佛殿分别代表东胜身三洲、南赡部三洲、西牛贺三洲、北妙声三洲;四角四座佛塔代表四大天王等等。”阿里托林寺的迦萨殿平面(见图1)皆作十二道大棱的复式十字折角形(也称为“亚字形”),象征着佛教密宗的曼荼罗(也成为了“坛城”)。从建筑美学的角度看,迦萨殿的建筑造型,在西藏千姿百态的佛殿之中自树一帜,独具风格。迦萨殿的建筑格局完全系仿照吐蕃时代桑耶寺(见图2)的建筑布局而建,可谓抽象的佛教宇宙世界观与具体的建筑实体的完美结合。除此之外,它利用多重环廊形成的转经廊道的作法,继承了吐蕃时期佛殿的基本特征,尤其是承袭了桑耶寺的平面布局。其总体布局比桑耶寺更加紧凑,给人更深刻的印象和感染力。

图1托林寺迦萨大殿平面示意图

图1托林寺迦萨大殿平面示意图

图2桑耶寺总体布局示意图

图2桑耶寺总体布局示意图

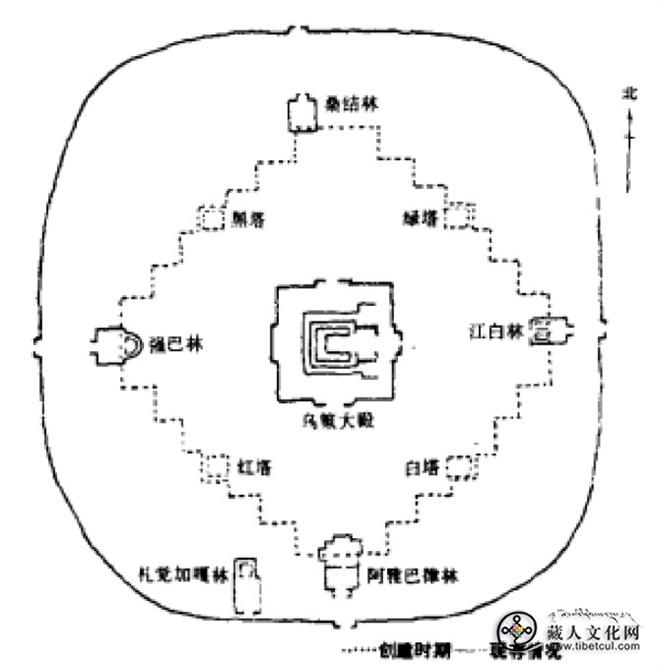

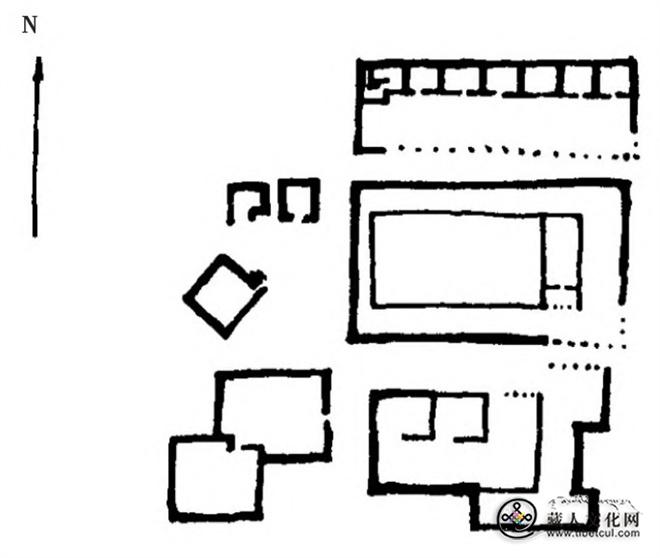

以僧房为主的寺院。⑤古格故城IV区位于故城土山中部,其东南坡有F48-60一组寺院遗迹(见图3)。这是一组多室殿堂建筑,这种布局形式在古格遗址中仅此一例。它只有一个出入口、封闭式的四方形僧院,僧院的中央有一个宽广的内庭,在其四周并排建造一个个开间不大的僧房。由此,可视作印度僧房院和大昭寺中心佛殿的简化形式,此种方形僧房院类型的寺院,10世纪以后即已罕见;且此遗址面积窄小,僧房仅有十一二间,唯一的一座佛堂甚至小于较大的僧房,凡此都可反映兴建此寺时,僧人有限,礼佛者亦不多。综上情况,正如宿白在研究西藏寺院建筑分期时所言:“西藏文管会于札达古格故城内王宫东北的IV区发现的一处方形内院式、以僧房为主的寺院遗址(F48-60),疑是大昭寺中心佛殿第一层⑥(见图4)的缩小型”。此后以僧房为主的佛殿古格故城IV区F48-60建筑文化特征在17世纪五世达赖喇嘛时期所建的普兰香柏林寺遗址杜康大殿北侧的僧院均有发现,其中此寺北面的僧房成排分布,每间僧房的大小开间基本相同,与殿堂共同构成一座以分列式的僧房为主的寺院(见图5)。

图3古格故城IV区F48-60平面图

图3古格故城IV区F48-60平面图

图4大昭寺中心佛殿一层平面图

图4大昭寺中心佛殿一层平面图

图5普兰香柏林寺佛寺遗址平面图

图5普兰香柏林寺佛寺遗址平面图

以中心殿式的殿堂建筑。底雅的热尼拉康,仅设有一佛堂,无经堂,堂室的平面为正方形,类似的殿堂在卫藏地区多为公元10世纪以前的早期式样。《阿里文明史》中写道:“阿里地区还有热尼拉康的经堂和地袛庙堂有内转道,跟卫藏地区吐蕃时期所建的昌珠寺和大昭寺最初的局部一样,此寺的外形与托林寺迦萨拉康相似。”吐蕃时期始建的佛寺,都保有这种环绕佛堂的转经道平面布局。类似上述来自吐蕃时代卫藏寺院的建筑平面布局,在阿里地区建寺过程中的有意再现和营造出外在建筑的权威,在古格初期的大型建筑文化应用上普遍存在。

此外,宿白还认为,由于10世纪古格王室德尊衮长子耶西沃出家以来,古格佛教与印度佛教联系密切,故直接仿自印度亦属可能。托林寺与桑耶寺同为仿自摩揭陀欧丹多补黎大寺。古格故城VIF48~60为印度僧房院流行的布局。西藏后弘期之初,印度佛教寺院那烂陀的僧房最具典型,故VIF48~60亦有直接模拟那烂陀的可能。但笔者不同意此观点,根据以上古格王室对吐蕃王朝体制和文化等的有意继承,吐蕃卫藏建筑布局对当时古格寺院建筑的影响合乎常理。作为吐蕃赞普的直系后裔,阿里王朝在这个问题上继承先祖的遗风也是顺理成章。

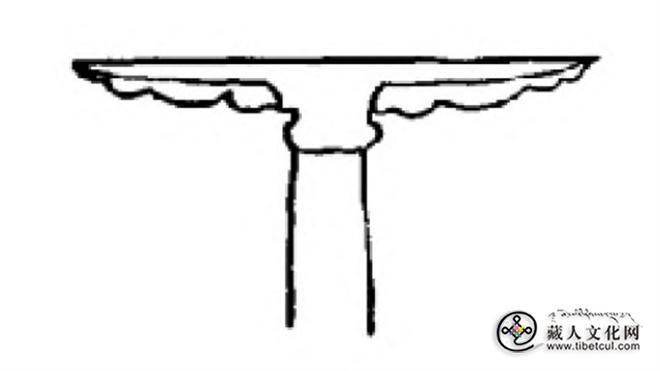

(三)建筑结构

托林寺主殿迦萨大殿的立面结构,据各殿堂梁洞、椽洞的高度与位置测量,古建筑学者认为此殿中心的五座殿堂室内空间最高,均是梁底距地面4.15米,椽底距地面4.5米。这一数据反映出,托林寺早期殿堂的空间高度较高,各殿堂的净空高度均超过4米,其中心殿堂的高度已达5米左右。而西藏地区现存的一些寺院殿堂只有早期的桑耶寺、扎玛吉如拉康、萨迦寺等,⑦还保存着这种高殿堂式的建筑。元明清以来的夏鲁寺、拉萨三大寺、布达拉宫、日喀则扎什伦布寺等殿堂的高度,一般都已降到4米以下。而位于托林寺附近的古格王国遗址中的殿堂,如红殿拉康玛波、白殿拉康嘎波等,其结构作法却与托林寺比较相近,殿堂净空高度均在5米左右,表明西藏阿里地区早期佛教殿堂的空间都流行高殿堂的作法或许是吐蕃时代佛寺的一种传统在这一地区流传的结果。除了梁洞和椽洞的高度之外,似乎不存在年代确凿的其他遗物。而关于这一现象的原因,霍巍认为,除了一般意义上给人以高大宽敞、便于通风采光、在外观上显得雄壮庄严等原因外,可能还与早期佛寺流行供奉高大的佛像有关。其次,他还指出,阿里地区有些寺院的托木装饰方式与卫藏地区吐蕃早期的一些寺院托木形制有类似之处。例如,“热尼拉康佛堂中的立柱托木(见图6)为单层,形制狭长,下椽曲线比较简单,与大昭寺佛堂前方门楣之上的单层托木的式样(见图7)有一定的相似因素”。

图6热尼寺拉康柱头托木图

图6热尼寺拉康柱头托木图

图7大昭寺一层的单层托木图

图7大昭寺一层的单层托木图

(四)佛像塑造

据《广传》记载,拉喇嘛益希沃在确立复兴佛教国策的次年,便开始兴建寺院。“在阴火猪年(987年)时,赤德松祖赞(拉喇嘛益希沃)在普兰召开治国理民的会议,在迦如的卡尔达修建了一座寺院,并仿照昌珠寺塑造了弥勒、文殊和观世音三尊像。”[8]昌珠寺是吐蕃第一批兴建的佛教寺院,⑧位于今山南市乃东区。建寺传说与松赞干布和文成公主有关,是传说中的八大镇肢寺之一。此外,20世纪90年代,有研究人员在普兰县细德村发现了一块佛教造像石碑,此碑的书写形式与桑耶寺碑文十分相似。这些零星资料显示,古格王朝初期对吐蕃建筑文化的传承亦体现在佛像的塑造方面。

以托林寺主殿迦萨大殿中央空间最高的五座殿堂为例,其中的强巴殿A残存的佛像背光高达3米左右;另一座强巴佛殿现墙体残高达5米以上,正中也残存有一座高大的立佛,高度据观察至少达3米以上。这样的大像在古格故城内的白殿与红殿内还保存着一些残迹。这有力证明了古格初期建立的大型寺院内的佛像都很大。上述吐蕃时代卫藏地区的吉如拉康释迦佛堂内现存的释迦塑像,仅坛座便高达1.18米,释迦像高达3.2米,两者相加高度已达4.38米。虽然这些塑像不一定是吐蕃时代的遗存,但按照西藏佛寺的传统,后期所塑佛像亦多遵从旧制,佛像的高度应当沿袭吐蕃规制,也为大像。

(五)壁画和雕刻

根据《西藏西部佛教文明》记载,阿里底雅热尼拉康佛堂现存壁画的下层,覆盖有一层早期的壁画,其中的人物形象身着一种三角形的大翻领镶边长袍,这种服饰也具有吐蕃时期的服饰特点。此外,在古格故城拉康玛波、金科拉康的殿门门楣上还雕刻着复杂却生动的头戴三花、五花冠的菩萨像,而且还是早于寺院建筑文化现象的图案。霍巍认为,这部分木构可能按照西藏寺院的传统法规,严格遵守旧有的形制,始终保持着它们原始的面貌。这批木雕作品便是西藏西部地区现存最早的佛教雕刻艺术品,对于后来卫藏地区佛教艺术产生过重要的影响。

(六)建筑功能

托林寺的兴建作为拉喇嘛益希沃复兴佛教的首要工程,其重要意义不言自明。如《布顿佛教史》(著于1322年)在叙述佛教在上部重燃希望之火时,讲了许多拉喇嘛益希沃的功业,但关于修建托林寺,只有“拉喇嘛兴建象雄之托林寺,成为众多译师和班智达的施主”一句。古格王室迎请了一批班智达,托林寺成为班智达与古格本地译师合作译经的重地,该寺也寄住了不少班智达。从这句话来看,修建托林寺的目的在于迎请译师和班智达到寺内从事译经工作。吐蕃王朝时期,赤德松赞在大昭寺和桑耶寺等处建立了十二座讲经院。托林寺像吐蕃时代的桑耶寺译经林一样,是古格王室资助的一个佛教翻译中心,即抄写或收集三部《甘珠尔》和许多其他经书。

除此之外,引用吐蕃时代兴建大昭寺时所构建的历史叙述模式,即上述托林寺迦萨殿,迦萨意为“百处”,故迦萨殿即百殿,形容殿堂之多,又称朗巴朗则拉康,意为遍知如来殿。这座大殿是托林寺的主体建筑,建于10世纪前后,时间当在仁钦桑布生前,亦是其中年代最早的一座殿堂。据传说,“迦萨殿建在罗刹女仰卧的身体上,罗刹女的心脏部位正是大日如来佛,而佛陀大像位于罗刹女的额头上。”此外还记载,“托林寺建在罗刹女仰卧的身体上,魔女肩上建有杜杜殿、心脏上建有大日如来殿,四肢上各建有内四镇塔和外四镇塔,然而,内四镇塔就建在佛殿的四角。”类似这样的历史叙述,在有意强调和构建一种吐蕃王室弘扬佛教的历史记忆在阿里地区的重现,即所有的大型建筑都坚持吐蕃建筑形制母型的延续性和历史叙事的连贯性。倘若有本古格王朝初期描述兴建寺院建筑的母型,那便是记述大昭寺修建过程的《柱间史》和称述桑耶寺建筑布局的《拔协》,托林寺镇压罗刹女地形的建筑功能是吐蕃时代历史叙述方式直接影响的产物,企图在建筑功能层面大书特书以彰显其正统性。

综上所述,结合文献记载,托林寺古格故城IVF48-60寺院的建筑过程中曾以吐蕃时代的桑耶寺、大昭寺和昌珠寺等为蓝本,不仅体现在两者总体布局的参照上,也体现在其主殿均采用高殿堂的寺内结构,以供奉高大佛像这一古老的建筑传统等方面。从而进一步完成佛教翻译工程和镇压罗刹女地形等建筑功能,回忆和重构一种吐蕃王室弘扬佛教的历史记忆和正统的历史叙事方式。

二、唐代吐蕃建筑文化对后期阿里寺院建筑产生影响的原因

上文通过简述唐代吐蕃建筑文化对阿里古格早期建筑产生影响的表现形式,不难发现本来建筑文化影响的产生是双向的。其中,既有古格王室的有意继承,也有吐蕃时代建筑对阿里地区的传播特征,而产生如此深远影响的原因具体包括以下几个方面。

(一)政治方面

古格王朝初期所选建的寺院建筑文化与当时的政治有关。吐蕃王朝崩溃后,青藏高原陷入混乱。在此过程中,君主制这一政体形式在卫藏核心区基本无法立足。卫藏地区的赞普后裔政权形成集群式的王系政权——子嗣分立,不断分化和分治,无法形成一个强有力的世俗政治力量。此时拉喇嘛益希沃刚好试图以“传统”为号召,使王权与佛教再度结合,从而利用宗教的力量稳定国内政治,加强王权,结束自吐蕃王朝崩溃以来西藏社会的混乱局面。这实际上是把吐蕃王朝的历史记忆与佛教联系起来,通过“复兴”找到了解决西藏社会自吐蕃王朝崩溃以来失序状态的出路。他们通过吐蕃建筑文化的传承,营造出外在建筑的权威,以达到宣扬古格王室为吐蕃王朝之正宗嫡传、提高其合法继位之目的,这亦是建筑设计者真正的政治意图所在。

托林寺在拉喇嘛益希沃统治的后期成为政教生活的重心,随着政治运作方式的转变,佛教政治的确立,寺院也就取代了以前的军政中心——城堡,而成为权力的中心,作为首寺的托林寺的地位也越来越重要。这样一来,在古格、普兰政权中,以各大寺院为中心,各喇措以托林寺为首,形成了一个庞大的、由政府控制的寺院和僧团的关系网络。从10世纪古格王室对吐蕃传统文化的有意传承情况分析,建构古格王朝的正统性,有利于吐蕃建筑在阿里的再现,这无疑为吐蕃时代建筑文化对后期阿里建筑产生影响提供了客观上的条件。

(二)文化方面

古格王朝初期,君臣把以崇尚佛教文化作为立国的基本国策之一,积极推动佛教的传播和再起。986年,随着古格佛教复兴运动的兴起,后弘期上路弘法正式拉开帷幕。为促进佛教在古格地区的传播,拉喇嘛益希沃推行了一系列改革措施,其中最具深远影响的举措便是大规模兴建寺院。拉喇嘛益希沃在古格都城附近的札达修建了托林寺,以及其他的一些较小寺庙,这为传播佛教文化、翻译佛经创造了良好的条件。其中托林寺建寺原因最为突出,据载,拉喇嘛益希沃之所以要修建该寺,其中一个很重要的原因正是为了方便仁钦桑布的译经工作。值得注意的是,托林寺修建时仿照吐蕃时代桑耶寺的原因可能也与阿里当时盛行的佛教密宗有关。⑨这两座寺院的平面布局完全模仿佛教密宗的坛城形制,与它的建造设计者们对佛教密宗的崇拜是一致的。加之托林寺迦萨殿这组建筑的中心部分分设五座佛殿,中央供奉大日如来,与佛教密宗金刚界五佛的信仰体系相一致,可以清晰地看到此殿的平面布局和内供佛像与密宗的曼荼罗形制具有密切的关系。

(三)经济方面

事实上,古格前期拥有的经济势力是其建筑文化延续的必要条件。古格王室为复兴佛教,不论是兴建佛寺还是供养僧人,都要耗费大量的社会财力。托林寺初建时,古格王室除了给予该寺各种维持寺院运行的经济支持外,还在僧团建设、佛经储藏和佛塔修建等方面进行了大量的建设性工作。由此,“据说益希沃弘扬佛教、大兴寺院的第一笔资金就是对外掠夺所得。”这一点确实是吐蕃建筑文化在古格初期阿里得以复兴的物质条件之一。

《广传》记载,以托林寺为首的各寺都得到谿卡的赏赐,每寺获得一千克和十聂玛的土地,另外还有草地、盐池、牧场等各种封赐,从而有了经济上的保障。阿里佛教势力的总部托林寺拥有自己的不动产,取得可由自己管理的属民,寺院开始直接参与世俗事务的打理,大大拓宽了寺院的经济来源。

(四)环境方面

古格王国身处穷山恶水而又势力单薄,唯有环境上的特殊性是他们可以利用的优势。古格王朝在西藏阿里地区建立,此处是古代象雄诸部活动的旧地,又是青藏高原早期苯教的重要起源地。从这些寺院所处的地理环境来看,扎达和普兰成为阿里南部的“绿洲地带”,在这一带,像卫藏地区的雅隆河谷和拉萨河谷一样,由于河流强烈的下切侵蚀,形成了一些类似的河谷平原和阶地,是阿里地区最适合农业生产的地区。选择这一带作为吐蕃建筑文化的传承中心是环境适应性的要求,也体现了相当雄厚的经济实力。

吐蕃时代建筑文化对后期阿里建筑形成影响的原因是多方面的,且以上四个方面往往相互交织,难分彼此,弄清诸因素之间错综复杂的关系,有助于我们深入理解吐蕃建筑对文化古格早期寺院建筑产生如此深厚影响的社会历史原因。

结语

本文结合经典藏文史籍的记载和近几十年阿里发现的若干城堡和古寺遗址的公布史料,对阿里古格王朝建立初期的寺院与唐代吐蕃卫藏地区的典型城堡及寺院建筑进行比较,厘清了建筑选址、名称、布局、结构和功能等方面存在的一脉相承的细节,并提出古格王朝初期的建筑大力模仿吐蕃佛寺,做出了弘扬和传承吐蕃卫藏建筑文化体系的贡献,使其在吐蕃王朝瓦解后的“黑暗时代”里没有完全消失。唐代吐蕃建筑文化对后期阿里建筑产生影响的原因是双向的,既有古格王室有意继承和试图以“传统”为号召,让王权与佛教再度结合,形成一套独特的政治文化体系,也有吐蕃时代建筑文化对阿里地区的环境和文化上的适应性。阿里古格初期通过吐蕃建筑文化的传承,营造出外在建筑的权威,后来拉达克王和五世达赖喇嘛等几次派人按照阿里寺院建筑在自己的政治腹地兴建和修缮寺院的事实证明这一策略相当成功。另外,还有桑耶寺、大昭寺等吐蕃建筑文化在阿里的扎西岗寺、香柏林寺、山南的扎塘寺、承德的普宁寺和北京颐和园的须弥灵境等地的出现,反映了古格王朝初期阿里建筑具有传承和弘扬吐蕃卫藏传统建筑文化、研究历史的实物例证和保护历史文化的载体等重要价值。除此之外,还能填补自9世纪初期到11世纪末间整个涉藏地区没有兴建大型寺院的空白,作为承上启下过渡时期的建筑,为研究藏族建筑史和藏族建筑文脉的传承具有很高的建筑物证价值,值得我们进一步保护和深层次研究。

注释:

①关于从吐蕃王朝崩溃到古格王国出现之间的具体情况,可参阅古格班智达扎巴尖参:《太阳王系和月亮王系》,第134-148页。

②托林寺的建寺年代有不同的说法,根据《阿里王统记》记载,建于996年,完于1028年,而据《广传》所载,托林寺一共建了8年,直到木龙年(1004年)完工。《阿里王统记》里所说的土龙年(1028年)大新寺宇之事,理应与《广传》所说的木龙年托林寺完工的庆典为同一事件,土龙年(1028年)当为土龙年(1004年)的笔误。

③当地群众一直相传托林寺最早建于山上,寺庙被毁之后方才迁到今托林寺寺址一带重新建寺,但这一说法并无可靠材料可以佐证。

④桑耶寺本身又是以印度欧丹多补黎大寺的平面形制为样本建造的,多罗那它《印度佛教史》(张建林译本,第199页)记该寺云:“欧丹多是能飞的意思,是仿照优婆塞上升天空后,亲眼所见的须弥山、四大洲的形状而修建的。”托林寺又译高翔寺即源于此。

⑤以僧房为主的寺院,梵语中称为“比哈拉”(Vihara),汉译为“精舍”。

⑥大昭寺中心佛殿的平面设计与印度有名的那烂陀寺第十三、十四两号僧房院遗址相比,除每列僧房数字相异外,几乎完全相同。

⑦根据寺院所在的地方文物志记载,桑耶寺乌孜大殿每层殿堂的高度为5.5-6米;山南乃东县境内的扎玛吉如拉康的释迦佛堂高6.5米;萨迦南寺拉康钦莫大殿通高达24.3米。

⑧参见索朗旺堆、张仲立主编:《乃东县文物志》,西藏自治区文管会,1986年,第7-13页。寺内原有吐蕃赞普赤德松赞时期的一口铸钟,除供奉佛、菩萨以外,曲杰拉康以松赞干布为本尊,左侧为尼泊尔赤尊公主,右侧为文成公主,左壁塑有禄东赞立像,右壁前有吞米桑布扎立像。

⑨据《汉藏史籍》记载,“当法王赤松德赞在位之时,从西方的乌仗那国迎请了莲花生大师,为修建吉祥桑耶寺自成神殿降伏地魔,莲花生大师讲述了八部经殿等,这是密法最初传入吐蕃。”表明桑耶寺的修建跟密宗有关,刚好跟古格王朝初期拉喇嘛益希沃时代,阿里地区盛行密宗修行的社会文化背景相吻合。

基金项目:本文系2024年度国家民委民族研究青年项目“12-17世纪不丹与中国西藏关系的藏文史料整理与研究”(批准号:2014-GMC-007)、2024年度西藏自治区哲学社会科学重点项目”西藏传统文化在不丹与中国西藏交往交流中的历史作用研究”(批准号:24ZDM07)阶段性成果。

作者简介:尕藏本,男,青海循化人,西藏自治区社会科学院南亚研究所助理研究员博士,主要从事南亚区域史研究。

原刊于《青藏高原论坛》2024年9月第3期 第十二卷 总第四十七期,参考文献略,原文版权归作者和原单位所有。