本文以黑水城出土药师佛唐卡黑帽上师身份的辨别入手,利用近年在宁夏、甘肃等地发现的图像材料,结合对藏文史籍如《洛绒教法史》、《贤者喜宴》、《青史》等的再解读,重点分析黑帽与中原王朝,特别是唐宋以来王统正朔的渊源、西夏官帽对宋辽官帽形制的继承;进而讨论西夏后期帝师制度的出现及与僧官体系的联系,梳理噶举派藏巴帝师与热巴帝师在西夏长达数十年活动的史实。指出藏传佛教噶玛噶举的黑帽来源于西夏帝师制度,代表正朔地位的黑帽的把持与传承引导了藏传佛教活佛转世系统的建立,为蒙元至明代噶玛噶举教派用黑帽传承延续西藏地方与中原王朝的紧密联系、将汉地大宝法王封号作为教派活佛转世体系,并为清代达赖、班禅活佛转世系统奠定了基础,也为中央政权与地方民族势力的交往提供了范例。

一、黑水城药师佛唐卡与噶玛噶举黑帽问题的提出

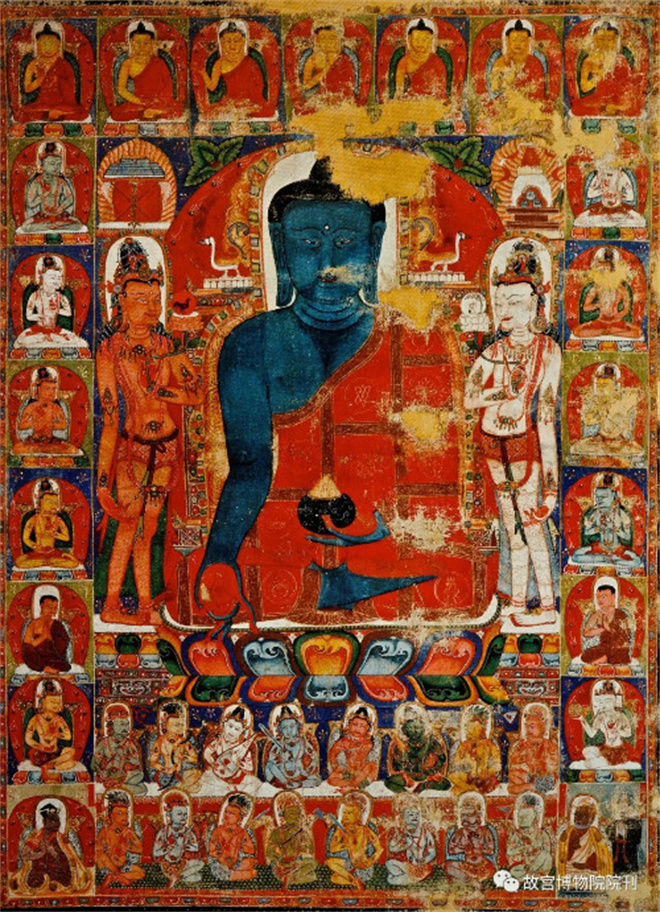

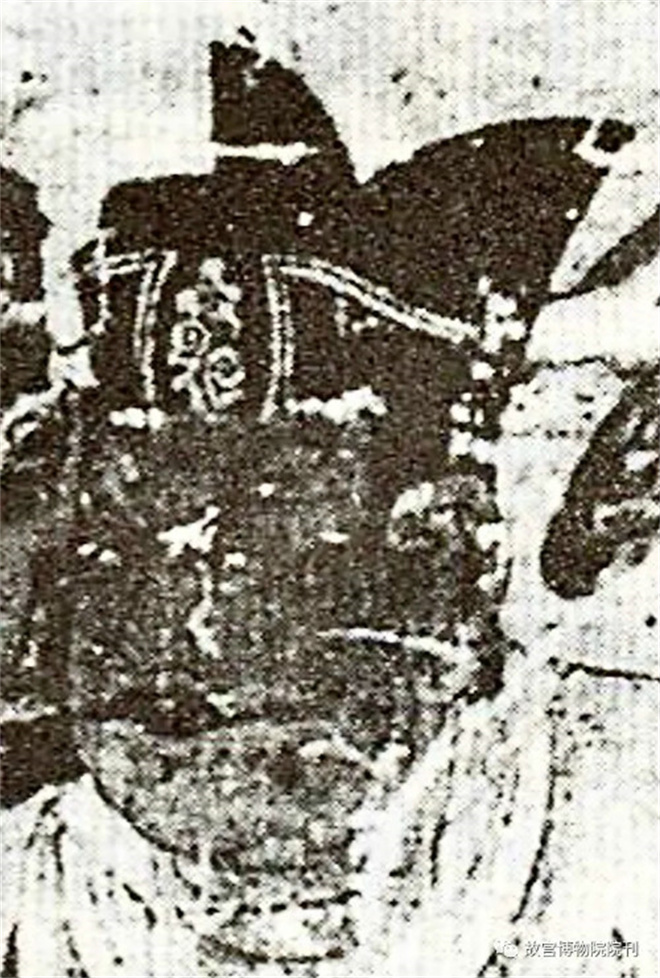

现藏俄罗斯艾尔米塔什博物馆、编号为X2332的《药师佛》唐卡,是西夏时期流行的唐卡绘画题材,唐卡上方绘药师七佛,两侧有以金刚乘五方佛身色分布、跏趺坐的药师佛八大菩萨,主尊两侧为日光与月光菩萨,其下为供养弟子与观音菩萨,四大天王与十二药叉神将。画面下方左右各有一位僧人(图一),其中画面右尊地位(本文描述绘画皆以画面人物的视角,下同)是一位头戴黑色金边僧帽的僧人(图二)。关于这位僧人的身份,海瑟·斯丹达(Heather Stoddard)在她2018年再版的《早期汉藏艺术》中再次确认为二世噶玛巴噶玛拔希:“毫无疑问,药师佛唐卡下方左下角(观者视角)的人物是黑帽系噶玛噶举二世噶玛拔希(Karma Pakshi1204-1283),曾应忽必烈汗之邀前往汉地和蒙古。”而且“从人物描绘的特征将此像确定为噶玛拔希也是很清楚的,黑色的帽子,深色的面庞和山羊胡子,各种特征都无疑指向二世噶玛巴。”海瑟的书最初写作时间很早,当时她看到的西夏元时期唐卡图像较少。事实上,西夏的上师画像,络腮胡或山羊胡的形象非常多见,典型形象如黑水城出土唐卡中的上师像(图三),宁夏银川拜寺口西塔天宫出土的《上师像》与《胜乐金刚与金刚亥母》唐卡中出现的上师都是络腮胡,其中胜乐金刚双身唐卡中的上师,穿藏式袈裟,山羊胡,戴着西夏上师红色毗卢帽,与黑水城药师佛唐卡形象几乎一致(图四:1-3)[1]。

图一 《药师佛》唐卡 黑水城出土俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔什博物馆藏

图一 《药师佛》唐卡 黑水城出土俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔什博物馆藏

图二 《药师佛》唐卡右下角黑帽上师像

图二 《药师佛》唐卡右下角黑帽上师像

图三 《上师像》唐卡 黑水城出土俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔什博物馆藏

图三 《上师像》唐卡 黑水城出土俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔什博物馆藏

图四:1 《胜乐金刚与金刚亥母》唐卡右下方上师像 宁夏银川拜寺口双塔西塔天宫出土宁夏自治区博物馆藏

图四:1 《胜乐金刚与金刚亥母》唐卡右下方上师像 宁夏银川拜寺口双塔西塔天宫出土宁夏自治区博物馆藏

图四:2 《上师像》顶行上师像局部 宁夏银川拜寺口双塔西塔天宫出土宁夏自治区博物馆藏

图四:2 《上师像》顶行上师像局部 宁夏银川拜寺口双塔西塔天宫出土宁夏自治区博物馆藏

图四:3黑水城《药师佛》唐卡黑帽上师与拜寺口双塔西塔天宫 出土《胜乐金刚与金刚亥母》唐卡右下方上师像比较

图四:3黑水城《药师佛》唐卡黑帽上师与拜寺口双塔西塔天宫 出土《胜乐金刚与金刚亥母》唐卡右下方上师像比较

由于此幅唐卡出自黑水城大塔,塔内物品或是1227年西夏灭亡之时收纳入塔内[2],为了解释塔内藏品年代的矛盾,与此后很多分析黑水城唐卡的学者一样,海瑟说明西夏灭亡的1227年之后,黑水城仍然在使用中,藏入大塔的经卷与绘画也可能是蒙元时代的13世纪中叶及以后的作品。俄罗斯学者起初将黑水城大部分唐卡断代在1227年以前[3],后来受到药师佛唐卡噶玛噶举黑帽年代的影响,同样认为此幅唐卡黑帽上师为噶玛拔希,将黑水城绘画的年代整体从13世纪上半叶挪动到13世纪后半叶,进而引起作为参照的河西走廊西夏石窟的年代的疑惑[4]。近年涉及西夏艺术的所有出版物,据此判定此黑帽上师为二世噶玛巴噶玛拔希,因噶玛拔希与蒙元王室有交集,根据噶玛拔希的活动年代,研究者将此幅唐卡的创作年代确定在13世纪后半叶,并以此断代为标尺判定西夏元时期石窟绘画中出现黑帽的相关图像,进而确认此期出現的有著黑帽上师形象的壁画年代,都是在噶玛拔希见过蒙古大汗蒙哥汗之后,即1256年之后。因此,这幅绘有黑帽上师唐卡年代的判定非常重要,事关敦煌等河西走廊地区西夏元石窟的年代及相关西夏文物的年代判定。

二、关于噶玛噶举黑帽问题的相关史料

藏文文献提到噶玛噶举黑帽与元朝的关系,最早见于1476年至1478年间成书、由桂译师旬努贝所撰《青史》,书中记载六世噶玛巴法王通哇敦丹(Chos rje mThong badon ldan 1416-1453)活佛转世辨认前世圣物时挑出黑帽,知道黑帽“是元朝的,不是汉地的帽子”[5]。但明确说明蒙哥汗赐予二世噶玛巴噶玛拔希黑帽,已经迟至19世纪初土观却吉尼玛所著《土观宗教源流》,书中写到[6]:

虽然传说都松庆巴曾戴黑帽,后遂称为黑帽派。然而实际是在噶玛拔希时才受元帝赐予职官的黑帽,从此以后,历代转世大德始有黑帽系之称。犹如现在皇帝辅臣的品级高下,均以帽顶来表示区别,这种做法是始于大清统治者的新制度。然元明统治之时,是用帽型来表示尊卑等级的,当时凡封为帝师的皆赐金缘黑帽。由于这样的制度,所以明永乐皇帝时,亦曾以这类帽子赐予降钦却吉(大慈法王)等人。至于说噶玛巴的戴黑帽,起自都松勤巴时有十万俱胝空行母用头发编结为冠而供养给他的。很多这些赞扬之辞,可见都是出于虚构。

土观著作出版于清嘉庆六年(1801),是蒙哥汗赐噶玛巴黑帽说的重要出处,但是稍早期的藏文文献如《红史》(1346)、《邬坚巴传》(14-15世纪)、《洛绒教法史》(1446)、《贤者喜宴》(1564)等都没有提到噶玛拔希接受蒙哥汗黑帽事。尤其值得注意的是,作为与蒙元上层关系密切的蔡巴噶举上师贡噶多吉,在距离历史事件年代不远、且极为详尽的记述二世噶玛巴的生平事迹时,却完全没有提到是蒙哥汗给予了噶玛巴黑帽这一重要的事件,只是提到汗王赐给噶玛拔希“金印和一千锭银子”[7],该书还记载了二世噶玛巴与其继任邬坚巴及三世噶玛巴攘迥多吉与黑帽相关的史实,提到三世噶玛巴到大都时才戴上了黑帽,这是黑帽的最早的正式记载[8]:

(攘迥多吉)在十月十八日到达皇宫,受到皇帝仁波且贝(懿璘质班)与大臣们的欢迎和敬奉。他为皇帝和大臣们灌顶,使君臣如愿得到心仪之教法。法师从征兆得知懿璘质班的寿命不长。于鸡年一月十五日,元惠宗妥欢帖木儿从蛮子地方到达大都,在数百万僧俗欢迎队伍中,谁也无法开通道路,法王攘迥多吉头戴黑帽,口念六字真言,人群都为他让出路来。

行文至此,我们注意到学界在讨论黑帽系历史时都关注蒙哥汗授予噶玛拔希黑帽的传说,但各位并没有注意到原本名为却增(chos’dzin)、法名确吉喇嘛(Chos kyi bla ma)的上师冠名“噶玛拔希”的缘由。1346年《红史》已经写作噶玛拔希,证明在此(1346)之前已经是如此称呼了,其中karma是指其属于噶玛噶举教派,而pakshi是蒙古语,元代译为“八合识”[9],意思是“上师”、“轨范师”,但《红史》没有提到如何得名,笔者在《洛绒教法史》(1446)检出,却增前往北方时来到止贡,“在止贡地方得到噶玛拔希的称号”[10]。在萨迦派控制全藏之前,蒙古人主要与止贡噶举联系,当时止贡寺的主持堪布是京俄仁波切扎巴迥乃(1175-1255),确吉喇嘛在止贡寺得到的称号实际上可以看做是蒙古人授予的名号。可见此名号可能是噶玛拔希见过蒙哥汗之后大汗赐予金印时给他的称号[11],后世很有可能是将授予pakshi称号讹传为授予黑帽。

三 、《药师佛》唐卡蔡巴噶举上师与唐卡年代的判定

此外,我们还可以观察黑水城药师佛唐卡黑帽帝师对面的上师肖像(图五),此像身份的确认可以作为确认药师佛唐卡年代的有力旁证。这位上师笔者以为是与藏巴帝师几乎同时到达西夏的蔡巴噶举上师格西藏巴敦库瓦(dGe shes gTsang pa dung khur ba),在后世记述蔡巴噶举的文献中称其为“喇嘛藏巴”(bLa ma gtsang pa)[12]。上师黄色的帽子两边垂下帽带,这种僧帽的样式原属于达布噶举支系、源于祖师达布拉杰特有的帽子,称为“达布修习帽”(dwags po sgom tshulzhwa),与都松庆巴关系密切的蔡巴噶举始祖相喇嘛(1123-1194)就带这种帽子(图六:1)[13]。布达拉宫藏缂丝唐卡《相喇嘛》为上师无帽像(图六:2),但画面右下方供养僧同样著这种达布噶举修习帽,僧人头顶有11-12世纪汉地、西夏皇室和高僧才有的华盖(图六:3),缂丝背面有明代补记的题记,确认所绘主尊为相喇嘛,那么画面右角(以画面主尊方位)这位有华盖的上师,当为前往西夏弘法的相喇嘛的弟子、蔡巴上师藏巴敦库瓦[14]。最为有力的证据是,布达拉宫相喇嘛唐卡这位上师与甘肃瓜州西夏东千佛洞第2窟西壁上师像,装束与华盖几近一致(图六:4)[15]。

图五黑水城《药师佛》唐卡左下角上师像

图五黑水城《药师佛》唐卡左下角上师像

图六:1藏文写本中喇嘛相所戴达布噶举修习帽子样式

图六:1藏文写本中喇嘛相所戴达布噶举修习帽子样式

图六:2 《喇嘛相》唐卡

图六:2 《喇嘛相》唐卡

图六:3 《喇嘛相》唐卡右下方供养上师

图六:3 《喇嘛相》唐卡右下方供养上师

图六:4布达拉宫《喇嘛相》唐卡与东千佛洞第2窟西壁供养上师比较

图六:4布达拉宫《喇嘛相》唐卡与东千佛洞第2窟西壁供养上师比较

近年在拉萨东郊蔡巴噶举祖寺蔡公堂附近“协”(zhal)的山脊上发现很多年代在12至13世纪的石刻,或与蔡巴噶举与西夏及元的史实有关[16]。蔡巴噶举与西夏关系密切,黑水城文献中保留了相喇嘛传承的很多修法仪轨[17]。《贤者喜筵》记载,蔡巴噶举喇嘛相的弟子藏巴敦库瓦[18]等师徒七人先到蒙古地方,后转道西夏,在西夏担任翻译,讲授三宝密咒。其中特别提到他们经由霍尔到达西夏的时间是“正是成吉思即位三年快到四年的时候”,成吉思汗称汗是在1206年,蔡巴噶举僧人藏巴敦库瓦到达西夏的时间是在1209年前后,以此观察,描绘有蔡巴噶举上师形象的《药师佛》唐卡绘制的时间或在1210年前后[19]。作为旁证,我们还可以观察黑水城出土释迦摩尼、弥勒观音二胁侍与三十五佛唐卡,这是典型的西夏时期题材,画面右下方绘画僧人供养人,同样戴着蔡巴噶举的达布修习帽(图七),与《药师佛》唐卡画面左侧上师帽子是完全一样的[20]。进一步观察,蔡巴上师身后站立的俗人供养人是典型西夏装女供养人,作为供养人所占面积稍大。黑帽上师、对面蔡巴上师与女供养人三位左右肩上方有竖立榜题框,用竖榜题的只能是汉文或西夏文,应当是有名号的著名人物,整个唐卡只有一位冠以名姓的女性供养人的情况极为罕见,且供养的两侧上师都是事关西夏末期政治前途的藏地高僧,这在整个唐卡硕大的药师佛图像形成的画面情绪中也可以体会出来。考虑到唐卡人物的年代,笔者推断此位女性只能是崇佛至深的罗皇后,罗氏本汉人,于天盛十九年(1167)立为皇后,1193年夏仁宗仁孝驾崩,1206年,镇夷郡王李安全废黜桓宗纯祐,是为夏襄宗(1206-1211)。罗太后主要活动在这段时间,即12世纪末至13世纪初,此后并不见诸相关史料[21]。西夏刻经题跋多见罗皇后施经施画记载,稍早如乾祐二十年(1189),后期如天庆三年(1196),都是相当大的佛事活动[22]。由笃信佛教的皇太后施供此段进入西夏的噶玛噶举与蔡巴噶举上师的药师佛唐卡,是最为合理的解释。蔡巴上师身份的判定与人物的汉夏文榜题可以大致指出《药师佛》唐卡的年代。回到海瑟等关于噶玛拔希的指认,与情境不合,他与蔡巴噶举此时没有交集,噶玛拔希是蒙元时才有的名号,他见到蒙哥汗并得到传说中“黑帽”的时间是1256年以后,其时西夏已于1227年灭亡,作为西夏故地居民,不可能深怀亡国之痛,却在精心绘制、旨在解脱心灵与躯体病痛的的药师佛唐卡尊贵位置绘制蒙古人称赞的“拔希”(老师),并写上汉夏文的榜题。

图七 《三十五佛》唐卡达布噶举帽子式样 黑水城出土俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔什博物馆藏

图七 《三十五佛》唐卡达布噶举帽子式样 黑水城出土俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔什博物馆藏

四、噶举派僧人藏巴、热巴在西夏获得帝师封号相关事迹

从藏地僧人进入西夏的史实观察,藏文13至15世纪的文献记载了数位前往西夏的高僧。其中有一世噶玛巴都松庆巴(1110-1193)的弟子格西藏波哇(dGe bshes gTsang po ba)。《贤者喜宴》记载,西夏王泰呼提到:“‘法王都松庆巴到了楚布寺驻锡于此,我邀请他前来,但未能成行,但您(都松庆巴)的使者,新收的一个弟子可作应供。’于是格西藏波哇去了西夏,做了西夏王的上师。”[23]《贤者喜宴》进一步说明都松庆巴与格西藏波哇师徒关系时记载说,最初是都松庆巴前往克什米尔和普兰的途中在卫藏定日或昂仁一带的拉堆唐群(la stod thang chung)地方与之会面,被新收为弟子。都松庆巴预言格西藏索哇(即格西藏波哇)是他前世四辈时的弟子,应该去修习,会成为西夏王室的上师,并向他传授了因多罗菩提巴所传四续[24]。藏波哇最初担任西夏帝师的具体时间尚不清楚,但前引文献提到他是在西夏王祭祀圣地(贺兰山),讲说金刚亥母圆满次第仪轨并造像,依授记前往贺兰山修习,做了西夏王的上师,得到了“帝师”称号[25]。至到1218年帝师热巴继任之前,藏波哇一直是西夏的帝师,称为藏巴帝师。据《洛绒教法史》,格西藏波哇(dge-shes gTsang poba?-1218)在西夏居留的确定时间是在1189至1218年,1218年于西夏西凉府(凉州)圆寂,在西夏19年[26]。

藏巴帝师不同文献拼写不同,《洛绒教法史》写作格西藏波哇(dGe shes gtsang po ba)、格西藏波巴(dge shes gtsang po pa)或藏巴扎西(gtsang pa bkra shis);《贤者喜宴》为格西藏索哇(dge shes gtsang soba)。不同的名字或许是刻印或铅印本《贤者喜宴》的排版错误,藏文原稿po པོ་与so སོ་非常容易看错,错为藏波巴(gtsang po pa)或藏索哇(gtsang so ba),受到前方音节po或so的影响,后缀相应的变为pa和ba。这位藏索哇是一世噶玛巴贤人弟子,《贤者喜宴》记载都松庆巴成佛之际,他的四位著名弟子中就有格西藏波哇,称格西贡觉森格(dge bshes dkon mchog seng ge)[27],说他是西夏王的上师(mi nyag rgyal po’i bla ma)之一[28]。藏文史籍记载其主要功绩为,在都松庆巴圆寂时,藏波巴为祖庭楚布寺提供了金塔瓶衣饰,建造了寺院外围的佛塔,由四位布衣大修习者建造了闭关修行禅室及大舍利塔,如《贤者喜宴》记载一世噶玛巴圆寂时(1193)藏波巴“在其焚尸处建造了一座吉祥聚米塔,并安放了如来二十一俊杰及都松钦巴的舍利等等,其数量无穷”[29]。《洛绒教法史》也提到自西夏由格西藏波巴(dge bshes gtsang po pa)做了供献,用金铜将聚米塔加以包裹。并为供殿装上了西夏皇家的飞檐,奉献了贡品,为寺院献上异常殊胜十三圣物,行广大利他佛法事业。土羊虎年(1218),藏巴帝师于西夏西凉府(sga byang ngos)圆寂,帝师热巴为其建灵塔殿[30]。笔者推断藏巴帝师的灵塔应该在现今武威新华乡缠山村亥母洞寺的位置,很可能是1号窟的四座喇嘛塔,近年寺窟遗址的发掘,清理出土了大量西夏文物[31]。

藏巴帝师的弟子也是西夏时期的另一位帝师,称为帝师热巴(ti shri ras pa),《洛绒教法史》记载帝师热巴(1164/5-1236)事迹时,提到热巴13岁拜见巴绒王,15岁追随达隆塘巴,18岁跟随止贡巴,19岁依止相仁波切(即相喇嘛1123-1193)及桑吉贡巴等处学得不同教法。1206年前往甘州见西夏王,并到过灵州(吴忠),1218藏巴帝师圆寂后,被夏神宗封为继任帝师,此人在西夏生活27年[32]。《洛绒教法史》记载其生平云:

(热巴)在灵州、宗喀等地逗留数年,三十七岁猴年(1200)到达甘州,会见格西藏波哇,执掌古如贡巴寺和雅巴贡巴寺,寺内聚集众多僧人。到甘州后接受西夏王的邀请,由轨范师雅隆巴引荐会见西夏王,自此居住于西夏王城堡(中兴府)。上师后来到达灵州(吴忠),鼠年建塞玛贡巴寺,一年四个月时间,举办了两千僧人的集会。牛年(1205),应广续贡却群哇邀请,虎年(1206)正月,由西夏王孝乎(sho ho夏襄宗)授予国师(gu shri)职位。在此地满月之时,意识到蒙古军队即将到来的征兆,就从灵州来到黄河之地的庄浪赤卡(cog ro khri kha)[33],此时迎请(热巴)的(蒙古)金字使者也来到了西夏城堡。土阳龙年(1208)拔戎座主圆寂,温·西饶绛曲继任;蛇年(1209)7月,上师梦到西夏都城噶被蒙古人围困,马年(1210)正月,噶城(中兴府)被蒙古军队包围,鲜卑巴、藏巴哇和我(热巴)等三人采用阻挡蒙古军进攻的方法,三月一日蒙古军用水围城,我等六时施投朵玛,半夜天降大雨,蒙古军大部被淹没。三月十四日西夏公主(察合)来函,我等来到塞玛贡巴寺驻留。羊年,天大旱,做法求雨大雨而至。孝乎国王退位,嘉果王(夏神宗)继位,预测新王能守王位多少年,答曰8年,我加上5年,告知能守13年,遂寄信告知[34]。

牛年,止贡王证悟圆寂,热巴梦到天界舞者离去,见到呬嚕迦的形貌,因此缘由,葬礼上众弟子聚集。在西凉府有格西藏波哇圆寂的神殿,其中建有灵塔并开光。兔年(1219),受西夏王室邀请,为国王灌顶后被授予帝师之职。自此,蒙古军出现,守城军官死去,军队哗变。此外契丹(rgya khri than)十六万军队围城之际,为阻挡契丹人,因护法神出现的缘故,敌军四处散去[35]。此外,兰州城(glen ce'u)、獐子城(gle’u mkhar)也被契丹军围困,如同先前的情形。狗年正月,西夏王薨,七七法事至四十九日善行圆满。囊白玉王(gnam phe yul夏献宗)继位。因为知晓蒙古军无疑再来,于是动身来到宗喀。热巴帝师阳火龙年年三十一岁时前来西夏,在西夏护佑教法、利益众生一直到六十三岁阳火狗年时止,共在西夏地方33年。

藏巴帝师约1189年之前进入西夏,1218年于西夏圆寂,热巴帝师继藏巴帝师之后于1200年到达甘州,1227年之后离开西夏前往宗喀、玛曲,此后在安多等地传播拔戎噶举教法,现今在青海囊谦,杂多等地的拔戎寺院多与热巴帝师有关。如青海杂多县昂赛乡13世纪初的巴艾熊三塔(mchod rten dpal nge zhung),是藏区少见的河西走廊地区流行的式样,最初属于拔戎噶举寺院(图八:1-2)[36]。塔上壁画最上方为噶举上师传承,以五方佛呈现的千佛都位于上师的下方,是上师地位极为尊崇的表现,肖像中央凸型发际线上师极可能是热巴帝师,与宁夏银川拜寺口西塔天宫西夏唐卡上师十分相似(图九)[37]。

图八:1青海杂多县昂赛乡石窟佛塔

图八:1青海杂多县昂赛乡石窟佛塔

图八:2青海杂多县昂赛乡石窟佛塔上师像

图八:2青海杂多县昂赛乡石窟佛塔上师像

图九《上师像》 宁夏银川拜寺口西塔天宫出土宁夏自治区博物馆藏

图九《上师像》 宁夏银川拜寺口西塔天宫出土宁夏自治区博物馆藏

两位噶举派的西夏帝师在西夏数十年的活动见证了西夏王朝最后时刻风雨飘摇的历史。正是在这样的背景下,西夏王室才将卫藏来的僧侣推向了高位,在王朝覆灭前的20余年时间内,分别为藏巴扎西和热巴授予帝师称号,而且,“帝师”的藏文,藏巴帝师用mtshan,即“名号”,热巴帝师是用的是las ka,就是实际的“职位”,可见西夏帝师的地位发生了变化。因此蒙古军队围城时,鲜卑国师、藏巴帝师、热巴帝师等夏藏高僧群策群力抵御入侵者,可见他们已经融入了西夏人的生活,也为蒙古人日后不信任噶举派种下因缘。其中热巴传记中透露的一个细节,即上师为西夏王灌顶后得到了帝师职位[38],此后的《邬坚巴传》记载噶玛拔希将他的丝织黑帽交予邬坚巴时,先进行观自在胜海灌顶,然后才将黑帽戴在邬坚巴头上[39]。可见授予黑帽举行灌顶仪式或与西夏王接受灌顶颁赐帝师的仪式有关。

五、西夏僧官僧衔制度与黑帽的关系

西夏重视佛教,管理佛教事务的机构称功德司,有僧众功德司、出家功德司和护法功德司,属于西夏职官体系的一部分[40]。其中佛教中的高级职衔有帝师、国师、法师、禅师等。夏仁宗仁孝天盛年间(1149-1170)颁布的法典《天盛改订新旧律令》还只有国师,禅师、法师等,没有帝师称号。乾祐十八年(1187)西夏文蒙学《三才杂字》“官”分部之十七中已列有汉文“帝师”字样,排在国师、法师、禅师之前,标明西夏帝师名号在夏仁宗乾祐年间(1170-1193)已经出现了[41]。目前确认的西夏帝师已有五位,第一位是贤觉帝师,之后相继为慧宣帝师,大乘玄密帝师,真国妙觉寂照帝师、真圆真证帝师[42]。西夏五位帝师的封立证明西夏授予高僧帝师职衔已经制度化。职官有服饰纹章威仪,帝师也应有相应的标识,以西夏原本的佛教官衔制度,颁发帝王黑帽与新晋帝师名号的高僧,这种做法与西夏帝师制度的建立应当同步进行的,黑帽的出现正是西夏后期完善的职官制度在宗教领域内的体现。事实上,得到帝师职位时相应的威仪、衮服冠冕应一并授予,并不会特意只说到帽子,因而我们不能只关注西夏皇帝是否给了藏僧黑帽,授予了帝师职位(las ka),黑帽自在其中。西夏仁宗时,社会凋敝,民心动荡,宗教阶层的地位陡然上升,对可操作的实践性宗教的需求,使得西夏皇室与佛教僧侣、尤其是与传播密法的藏地高僧之间建立了特殊关系。此外,西夏最初以源自辽宋皇室的顶级黑色官帽作为帝师职位的标识,有可能是授予了先期授衔的高僧,如贤觉帝师或玄密帝师等。原因是西夏帝师称号在藏地僧人进入西夏之前已经设立,为帝师颁发金缘黑帽也是在藏僧进入西夏之前在当地施行,现今在河西走廊西夏故地见到的穿著典型西夏式样僧装、却戴着黑帽的上师肖像应当是在西夏本地晋升的帝师,在藏地噶举僧人进入西夏后,按照早已设定的帝师黑帽制度为这些僧人颁发了皇帝黑帽,现今某些研究的对黑帽的解释是倒果为因[43]。本文上篇起首所引土观却吉尼玛对黑帽的认识,除了确认蒙哥汗赐予黑帽的说法需要订正外,其余都是非常准确的理解,他认为黑帽是标识等级的官帽(las ka'i zhwa nagpo)。

如前所述,帝师制度形成于乾祐年间,或者说在1182年以前,一世噶玛巴弟子格西藏波哇到达西夏在1189年,担任帝师或在到达西夏为西夏王说胜乐法之后,任帝师至1218年,藏巴帝师与其后到西夏的帝师热巴属于最后的两位帝师[44]。作为最高佛教官衔,西夏的黑帽只能授予曾为皇帝灌顶或传法的帝师,并不确定是授予某个教派,恰巧最早到达西夏地方的都是急于拓展教派影响的噶举派僧人、都松庆巴的弟子,但当时噶举派还没有完全确定四大八小的各个支派,藏巴帝师传承为后来的噶玛噶举,热巴帝师则以后与拔戎噶举有更多的联系,两位帝师主要教授胜乐金刚与金刚亥母传承[45]。因而西夏所传密法与图像主要是属于噶举传承的胜乐金刚与金刚亥母教法[46]。前引《洛绒教法史》记载藏巴帝师在西夏王祭祀圣地传授金刚亥母法,又赴贺兰山修习,新近发现的《帝师热巴传》记载,西夏王邀请藏巴帝师、热巴帝师和鲜卑国师三位高僧为西夏王在西夏北五台山所建佛寺开光;三位藏夏上师并为抵御蒙古军队入侵,修建胜乐金刚曼荼罗坛城,举行烧施护摩仪轨!我们在宁夏贺兰山山嘴沟石窟第3窟典型西夏样式的佛说法图壁画上方就能看到噶举传承的二臂胜乐金刚与金刚亥母双身像(图十)及金刚亥母唐卡残片(图十一),莫高窟第465窟就是完整的胜乐金刚曼荼罗,前室甚至还留有西夏文刻画的字样“烧施作者长法”[47]。

图十 《胜乐金刚与金刚亥母曼荼罗》壁画 宁夏贺兰山山嘴沟石窟第3窟

图十 《胜乐金刚与金刚亥母曼荼罗》壁画 宁夏贺兰山山嘴沟石窟第3窟

图十一 《金刚亥母》唐卡残片 宁夏贺兰山山嘴沟石窟出土宁夏文物考古研究所藏

图十一 《金刚亥母》唐卡残片 宁夏贺兰山山嘴沟石窟出土宁夏文物考古研究所藏

此外,宁夏银川拜寺口双塔西塔天宫、贺兰县宏佛塔天宫出土文物中都能到见绘制精美的此类题材唐卡(图十二:1-2)木雕(图十二:3)和上师造像[48],但都没有发现黑帽上师。额济纳旗黑水城遗址出土药师佛唐卡下方戴黑帽的上师极有可能是西夏后期的这两位噶举派帝师之一,考虑到黑帽主要由噶玛噶举继承,因而药师佛黑帽上师只能是藏巴帝师。

图十二:1 《胜乐金刚与金刚亥母曼荼罗》唐卡 宁夏银川拜寺口双塔西塔天宫出土宁夏自治区博物馆藏

图十二:1 《胜乐金刚与金刚亥母曼荼罗》唐卡 宁夏银川拜寺口双塔西塔天宫出土宁夏自治区博物馆藏

图十二:2 《胜乐金刚与金刚亥母曼荼罗》唐卡 宁夏银川贺兰县宏佛塔天宫出土宁夏自治区博物馆藏

图十二:2 《胜乐金刚与金刚亥母曼荼罗》唐卡 宁夏银川贺兰县宏佛塔天宫出土宁夏自治区博物馆藏

图十二:3 《胜乐金刚与金刚亥母》木雕双身像 宁夏银川拜寺口双塔西塔天宫出土宁夏自治区博物馆藏

图十二:3 《胜乐金刚与金刚亥母》木雕双身像 宁夏银川拜寺口双塔西塔天宫出土宁夏自治区博物馆藏

现今马蹄寺石窟黑帽上师,东千佛洞第4窟,榆林窟第27窟、莫高窟465窟前室门上等类似著“黑帽”形制的上师当为西夏设立帝师制度后最初确立的帝师,或者是噶玛噶举的藏巴扎西。稍早的例证见东千佛洞第4窟,沿袭自龟兹式样的佛教石窟,中间塔龛是12至13世纪流行的噶当塔,龛中绘上师像,帽子褪色严重,形制不好辨别,似为卷檐桃型帽,但前方无十字金刚杵,上师内衣可见红色僧祇支,袈裟是西夏式样而非藏传佛教程式袈裟,塔龛两侧是西夏时期特有的回头狮羊(图十三:1-2),两侧胁侍菩萨著典型波罗犊鼻短裙(图十三:3),南壁残存壁画为金刚亥母曼荼罗[49],这一图样在后期仍有延续,榆林窟27窟为一小型耳洞,窟内尽头绘着黑帽上师,黑帽前方有类似十字图案,但上师穿西夏式样袈裟而不是药师佛唐卡的藏传佛教程式化袈裟,右手期克印,左手说法印,上师上下唇有浓密的髭须(图十四),14世纪以后二世噶玛巴形象,或许继承了27窟上师的形貌特征,将藏巴帝师的形貌如同其得到的黑帽那样传承附会至二世噶玛巴。窟顶上方绘金刚亥母种子曼荼罗(图十五),上师左右两侧绘波罗藏传粉本、汉夏绘画风格的四臂观音(图十六),这是自新疆吐鲁番柏孜克里特石窟出现华严密教四臂观音以来在丝路石窟少见的案例,上师左侧靠近四臂观音绘西夏时期常见的接引菩萨,邻近接引菩萨是寒山与拾得读画图(图十七)[50],与南宋法常、颜辉等绘画的寒山拾得图如出一辙[51]。上师右侧窟壁与寒山拾得像相对的是布袋和尚造像,形象与重庆合川涞滩二佛寺南宋(1156)布袋像最为接近[52]。与酒泉文殊山石窟南壁中央壁画布袋和尚大致相同,并与东千佛洞等处所见布袋和尚构成关联[53]。此类图像的出现与西夏时期的禅宗信仰有关,早期为布袋和尚、寒山与拾得分开,及至元代,布袋和尚演变为大肚丰干和尚,与寒山、拾得共同组成“禅宗三圣”。考虑到藏巴帝师在西夏圣地造像传法的记载,以及窟内两侧绘制布袋和尚和寒山拾得组像,说明此上师图像属于西夏造像体系而非元代晚期的图像系统,著黑帽者当为西夏时期的黑帽上师而非元晚期的黑帽上师。

图十三:1东千佛洞第4窟西夏上师像

图十三:1东千佛洞第4窟西夏上师像

图十三:2东千佛洞上师像龛侧波罗式样狮羊

图十三:2东千佛洞上师像龛侧波罗式样狮羊

图十三:3东千佛洞第4窟波罗式样胁侍菩萨

图十三:3东千佛洞第4窟波罗式样胁侍菩萨

图十四榆林窟27窟上师像

图十四榆林窟27窟上师像

图十五榆林窟27窟金刚亥母曼荼罗

图十五榆林窟27窟金刚亥母曼荼罗

图十六榆林窟27窟四臂观音

图十六榆林窟27窟四臂观音

图十七榆林窟27窟寒山拾得像

图十七榆林窟27窟寒山拾得像

黑帽是西夏时期得到帝师官衔的所给予的品级的标志,噶玛拔希是蒙元轨范教化导师,没有获封帝师称号,因而他不可能得到黑帽,元代即使是帝师,皇室也没有赐予黑帽的制度,表明此前并无蒙哥汗赐予高僧黑帽的传统,例如大元帝师八思巴从来没有黑帽形象,都松庆巴、喇嘛相也没有获封帝师,故一世噶玛巴造像有不戴黑帽像者。由此判断,黑水城药师佛唐卡下方黑帽者只能是得到帝师称号的噶玛噶举高僧,并将这种荣耀作为宗派象征而加以承传,故后世诸噶玛巴皆戴黑帽。从时间序列分析,噶玛拔希1253年应忽必烈之邀前往汉地,1255年会见忽必烈,1256转投蒙哥汗并得赐黑帽,1271年回到西藏[54]。但如上所述,噶玛噶举帝师藏巴扎西与帝师热巴等此段时间早已驻留西夏。

从僧俗职官体系考察,忽必烈于1271年建立元朝,1273年攻陷临安,元代的职官体系主要是取自金,自忽必烈开始才考虑“附会汉法”,蒙元时冠冕采用旧法,入元以后才建立自己的官职体系,至大德十一年(1307)之后才逐渐完善[55],为什么在1256年蒙哥汗就赐给噶玛拔希源自宋金的黑色官帽?当时南宋势力尚在,蒙哥汗不可能把对手的黑色官帽赐给尊崇的上师,况且蒙古人是尚白的民族[56]。土观也称当时“凡封帝师的皆赐金缘黑帽”,而帝师制度就是起源于西夏而非蒙古,噶玛巴上师传承的黑帽最初是得自西夏人,由于西夏的灭亡,蒙古的兴起,原先与西夏王室关系密切的藏地佛教派别转而依附新的中央王权,噶举派因与西夏的联系发展受到一定程度的影响,黑帽的来源在这种情境下变得晦涩不清,所以稍早(1346)有蔡巴《红史》说黑帽来源于空行母发辫的说法,后期则直接说黑帽来源于大汗。

六、噶玛巴黑帽与藏传佛教活佛转世的本质:11至14世纪多民族王权政教合体正统化路径

从深层意义观察,辽夏官帽、西夏帝师黑帽以及此后的藏传佛教活佛转世制度,都可以看做是11至14世纪多民族王权政教合体的正统化路径之一。黑色是中原王朝先秦以来冠冕章服的主调,是法统正朔的标志,延续近两千年[57]。宋代程朱理学对儒家王权正朔地位的阐扬形成特定的社会风潮,表现在與服的变革方面,宋人将唐代的幞头硬质化逐渐形成黑色的官帽乌纱帽,《宋史·舆服志》云:“幞头。一名折上巾,起自后周,然止以软帛垂脚,隋始以桐木为之,唐始以罗代缯。惟帝服则脚上曲,人臣下垂。五代渐变平直。国朝之制,君臣通服平脚,乘舆或服上曲焉。其初以藤织草巾子为里,纱为表,而涂以漆。后惟以漆为坚,去其藤里,前为一折,平施两脚,以铁为之。”[58]宋代黑色官帽,鑲以金边,帽身两边朝向前方的折角是官帽去除了挑檐帽翅后呈现的形状,噶玛巴黑帽的折角就来源于此。由于帽子涂漆逐渐硬质化,两侧外挑的帽翅可以卸下来,因而北宋后期至南宋黑色的官帽都没有帽翅。我们在宋元时期卷轴画中可以看到各种各样的黑帽,如上海博物馆藏南宋时期佚名《迎銮图》(图十八:1)里展示的黑色官帽,有帽翅的和无帽翅的都有,及至元人画家王振鹏绘北宋崇宁年间龙舟竞渡,官员也是这种帽子(图十八:2)[59]。辽后期至金代似乎逐渐采用与宋相同的黑色官帽、如河北宣化张世卿墓(1116)墓室壁画墓门门吏,都戴所谓“南班汉服”的黑色官帽式样(图十九:1)[60],帽缘嵌金、帽正面前方有源自汉魏标识身份的金珰附蝉(图十九:2)[61]的金色花枝饰物。正如《辽史·仪卫志》所记:“臣僚戴毡冠,金花为饰,或加珠玉翠毛,额后垂金花,织成夹带,中贮发一总。中纱冠,制如乌纱帽,无檐,不姤双耳。额前缀金花,上结紫带,末未缀珠。”[62]黑水城出土的《西夏王像》唐卡(图二十:1),西夏王戴的帽子与辽代的官帽几乎完全相同,两侧帽侧边折起,镶嵌金边,帽子前方是如同圆形徽章的金花;陕北子长县钟山石窟宋代官员泥塑像的帽子也是这种形制,黑色官帽两侧折角,有黄色金边(图二十:2)[63]。黑水城出土的另一幅卷轴画,官员所戴的金边黑帽,去掉活动可拆卸的挑檐帽翅的帽子,黑色金边,就像是噶玛噶举黑帽的直接源头(图二十一)[64]。甚至是西夏时期的文殊菩萨唐卡,其中出现的佛陀波利老者,也是戴着非常明确的黑色金边黑帽(图二十二)[65]。噶玛噶举黑帽,正前方是菱形金色边框,早期有类似太极喜旋图或摩尼宝的装饰,是汉地官帽金珰附蝉与金花装饰的变体,稍后菱形格内改为交杵金刚。明初(1413)永乐皇帝赐给宗喀巴的帽子是嵌装红宝石,用细竹支撑帽型的丝绸官帽“嵌红玉细竹丝帽”[66]。

图十八:1南宋佚名《迎銮图》(局部)上海博物馆藏

图十八:1南宋佚名《迎銮图》(局部)上海博物馆藏

图十八:2元王振鹏《龙舟竞渡图》卷(局部)台北故宫博物院藏

图十八:2元王振鹏《龙舟竞渡图》卷(局部)台北故宫博物院藏

图十九:1河北宣化辽墓张世卿墓门吏所戴黑色官帽

图十九:1河北宣化辽墓张世卿墓门吏所戴黑色官帽

图十九:2隋文帝杨坚金珰附蝉官帽 (传)唐阎立本《历代帝王图》(局部) 美国波士顿美术馆藏

图十九:2隋文帝杨坚金珰附蝉官帽 (传)唐阎立本《历代帝王图》(局部) 美国波士顿美术馆藏

图二十:1 《西夏王像》唐卡黑水城出土

图二十:1 《西夏王像》唐卡黑水城出土

图二十:2陕北钟山石窟宋代官员黑帽

图二十:2陕北钟山石窟宋代官员黑帽

图二十一黑水城出土卷轴画西夏官员黑帽 俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔什博物馆藏

图二十一黑水城出土卷轴画西夏官员黑帽 俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔什博物馆藏

图二十二新样文殊唐卡佛陀波利像 缠山乡亥母洞寺出土武威西夏博物馆藏

图二十二新样文殊唐卡佛陀波利像 缠山乡亥母洞寺出土武威西夏博物馆藏

西夏时期采用黑帽等事例都是辽夏作为地方割据政权依附唐宋以来的王权正统以强调自己政权的合法性的间接反映。噶玛巴对黑帽的制度的追求原本也是民族地方政教势力正统化的诉求,只是随着西夏王朝的溃败将对黑帽的正统迁移到新兴的蒙古统治者身上,于是出现了蒙哥汗赠送噶玛拔希黑帽的说法,然而,因为噶玛噶举与西夏王室过往甚密,且噶玛拔希中途转投蒙哥汗得罪了忽必烈,导致蒙元时期噶玛噶举并没有得到蒙元上层的青睐。此外,元朝初期,蒙元统治者认定的正统与唐宋王朝的正朔并不相同,黑帽并非蒙古政教法统的象征。入明以后,开始恢复颁赐帝师黑帽的制度象征“汉人”对以往正统的继承的回归。因此,噶玛噶举的黑帽最初是源自仁宗至襄宗年间西夏皇室授予帝师的黑帽,蒙哥汗授予二世噶玛巴黑帽的说法是后世的传说。

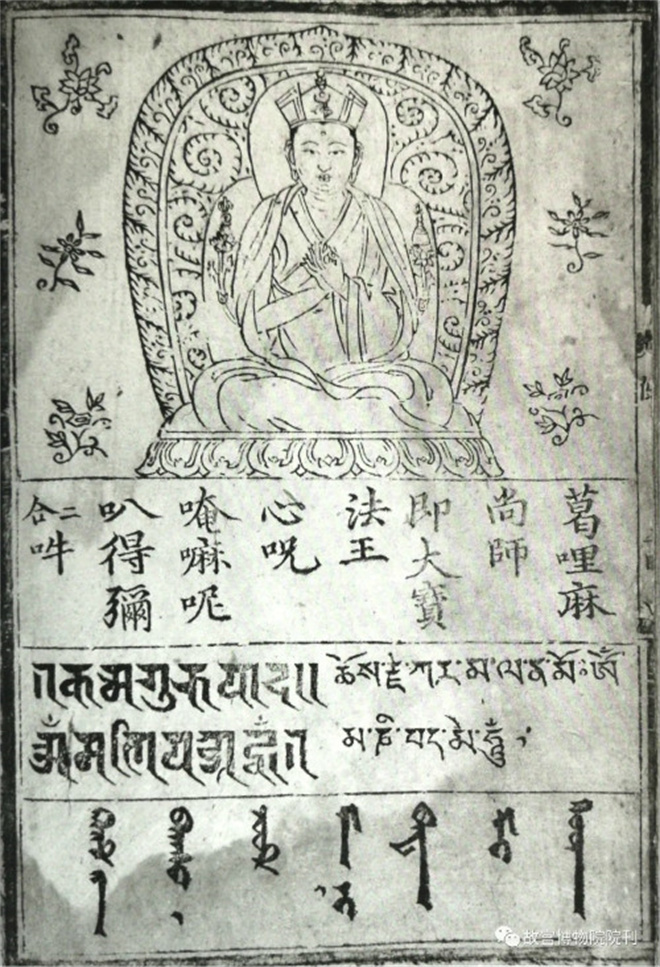

辽,西夏对源自唐宋体制的衮服冠冕的认同是中国历史上多民族向心力的体现,也是多元一体中华民族形成的重要事件。除去传说,元代并无皇室赐予噶玛巴黑帽的记载,至明初五世噶玛巴得银协巴(De bzhin gshegs pa 1384-1415)1405年前往南京时,获得“大宝法王”名号,并颁赐玉印。此行似乎也得到了永乐皇帝的黑帽,因1431年的雕版印画,噶玛巴戴的帽子就是典型的黑帽式样(图二十三)[67]。《贤者喜宴》记载,明成化皇帝曾赐予第七世噶玛巴却扎嘉措谕旨、殊胜黑帽、珍珠服饰、帐幕、华盖等无数礼品,还有大金锭以及数万匹绸缎[68]。不仅噶玛巴,明朝赐给明永乐十二年(1414)赴南京觐见的格鲁派大慈法王释迦也失的帽子也是黑色帽子(图二十四),帽子前方仍有日月,但帽子的形状是采自唐五代以来的毗卢帽;至明中后期,噶玛噶举支系第四世至第五世司徒活佛也得到了黑帽,并说明这是来自汉地的官帽![69]噶玛噶举派、格鲁派等接受明代皇帝黑帽的史实可以看做是民族地方势力向往中原王朝正朔努力的体现,噶玛巴活佛系统更成为由汉地皇帝正式授予名号的活佛系统,其间向往正朔、并能够深入把握汉藏多民族文化精髓的西夏人在中国多民族文明发展进程中的作用不可低估。

图二十三 大宝法王像 1431年刻板中国国家图书馆藏

图二十三 大宝法王像 1431年刻板中国国家图书馆藏

图二十四 大慈法王缂丝唐卡中所见永乐十二年(1414)明成宗颁赐大慈法王黑色毗卢帽 西藏色拉寺藏

图二十四 大慈法王缂丝唐卡中所见永乐十二年(1414)明成宗颁赐大慈法王黑色毗卢帽 西藏色拉寺藏

对象征着权利与正统的黑帽的世代持有直接启发了教派高僧的师徒传承路径,噶玛噶举认定黑帽传承的做法引领了后世藏传佛教中活佛转世制度的起源,或者说黑帽蕴含的对正朔正统的世代追求导引出黑帽的上师传承。后世《贤者喜宴》起首以隐晦的笔调描述一世噶玛巴都松庆巴事迹时提到,都松庆巴得到了空行母的发辫编结而成的黑帽,认定此黑帽是噶玛噶举传承所以由来的关键[70]。二世噶玛巴将黑帽等交予寺院新堪布邬坚巴时,也再三强调:“此物你要好好保存啊!”[71]

有关噶玛噶举活佛转世的记载,如14世纪前后完成的索南唯色(bSod nams'od zer)等人编撰的《邬坚巴传》(Grub chen U rgyan pa'i rnam thar),其中记载了二世噶玛巴噶玛拔希的弟子邬坚巴(U rgyan pa 1229-1309或1230-1312)作为楚布寺寺主时将寺院保留的黑帽交与噶玛巴预言的拉堆地方转世灵通攘迥多吉的情形,极富于戏剧性[72]:

一日早晨,杰竹妥仁波切(邬坚巴)最早起床,说:“昨晚梦见遇到了仁波切噶玛巴。”后来姆普的一位名为鼐丹松艾的与自己的徒弟共两人前来相见,说:“昨晚在姆普,有修补陶器的夫妇二人和一个儿子,那个男孩儿一直说自己是噶玛巴。是否要考察一下?他今晨和我们一起来的,在寺院边上的茅屋里呢。”对此杰竹钦仁波切说:“那么是要看看,现在叫他过来吧。”派一位近侍去请。并说:“设一高座,如果是噶玛巴,会毫无畏惧地坐在座上。”

于是设高座,敲锣,焚香。众人聚在一起迎接他。孩子来到屋中邬坚巴的身边,杰竹钦仁波切对那孩子说:“你是噶玛巴么?”孩子回答:“我的名字正是闻名遐迩的噶玛巴!”说着,把右手伸向天空。他把小小的袈裟搭在肩上后,爬上高座,说:“前世我为你讲法,今世则需你为我讲法。”杰竹钦巴说:“那么,前世你曾赠予我何物?”小孩说:“我赠你黑帽。”于是仁波切说:“没错。”又说:“彼帽在我的小卧室中,取过来!”近侍取来。将仁波切噶玛巴前世所赠之黑帽带在了(小孩的)头上。众人喜笑颜开。

文中还提到二世噶玛巴的黑帽是用丝绸做的丝绸帽(dar zhwa),可见楚布寺所藏黑帽是用丝绸或纱(纺织空隙较大的丝绸)制成,这也是宋夏官帽的质地。《贤者喜宴》提到噶玛拔希由汉地返回西藏时曾撰写《黑帽赞》[73]。原本噶玛巴将帽子传给邬坚巴,邬坚巴依例传给下任噶玛巴,但二世噶玛巴明确说黑帽传承因一世噶玛巴的弟子甲哇岗巴(Gya ba gangs pa1165-1249)的阻隔而中断,因而拖延,先暂存邬坚巴代管,此后交予拉堆来的攘迥多吉。1346的《红史》清楚记载[74],《贤者喜宴》加以确认,甲哇岗巴与藏巴扎西同属一世噶玛巴的弟子[75],同时也是止贡巴(Chos rje'jig rten mgon po)的弟子[76],1249年已经圆寂,后世文献记载噶玛拔希见蒙哥汗得到黑帽是在1256年,前者如何去杯葛后来的黑帽传承,唯一的解释是此帽由同辈弟子藏巴扎西得自西夏王室,甲哇岗巴或许不满意噶玛拔希据有黑帽。《邬坚巴传》记述道[77]:

(二世)噶玛巴说:“我头上戴着的丝绸帽,要戴在大成就者仁波切的头上。现在做观自在胜海灌顶”(噶玛巴)用藤杖搅动铜盘里装满的青棵,然后(把青棵)倒在(邬坚巴的)头顶,把手杖交到他手上。他将自己头戴的黑帽戴在(邬坚巴的)头上。邬坚巴请求说:“你应该把黑帽戴在传人的头上。”噶玛巴说:“甲哇岗巴做了阻隔,如此,黑帽的传承被切断了。然而,从尼玛拉堆方向会到来一位戴黑帽之人。

《邬坚巴传》成书的确凿年代不能确定,其中编者引述的一部分内容或者撰著于13至14世纪,后期文献如《贤者喜宴》补充道“由于甲哇岗巴的偏狭,如此心境生成后,黑帽系的传承断绝,然而,西方尼玛地方仍然会来一位戴黑帽的人”[78]。《青史》(1481)甚至说因为甲哇岗巴的行为导致了二世噶玛巴的圆寂[79]。《土观宗教源流》补充道,“噶玛拔希临终时,将法位依托给其弟子珠托·邬坚巴并留下遗嘱:‘从尼玛拉堆方向,必出一继承黑帽法统的人,在他未来之前,你暂当作为佛的代理。’于是将金边黑帽加在邬坚巴头顶上,旋即示寂。不久,他转生在拉堆地方,是米拉降生的故乡,此人就是三世噶玛巴攘迥多吉”[80]。此外,噶玛噶举关于一世活佛转世认定的矛盾或许也是这种史实的曲折反映,教派认定噶玛拔希是神通者和瑜伽师,得到教派传承信物黑帽的过程不甚清晰,因而不是转世活佛,只有三世噶玛巴攘迥多吉才是真正的转世,其中的缘由就是噶玛拔希没有直接传承黑帽;也因为有了黑帽的传承,才有了噶玛噶举的活佛转世,都松庆巴与噶玛拔希作为一世和二世噶玛巴活佛进入噶玛噶举活佛体系,是在黑帽传承完善后构建而成[81]。

七、结语

处于汉藏走廊地带的西夏人,经由数百年与宋辽、回鹘、吐蕃交流的经验,对其他民族的文化有极为准确的把握,对政权传承正朔地位的追求实际上促进了多民族的趋同,正是借助西夏拉近了藏传佛教噶举派与中原王朝的距离,并以象征正统的黑帽的传承开拓了藏传佛教的活佛转世系统,为蒙元至明代噶玛噶举教派再用黑帽传承延续西藏地方与中原王朝的紧密联系,将汉地大宝法王封号作为教派活佛转世体系,为清代达赖班禅活佛转世系统奠定了基础,也为中央政权与地方民族势力的交往提供了范例。同时,黑帽的传承在我国汉藏与多民族的政治文化关系史中占有极为重要的地位,反映了不同地域、不同族别的族群在中华民族形成过程中展示的向心力与凝聚力。

此文为谢继胜、才让卓玛:《宋辽夏官帽、帝师黑帽、活佛转世与法统正朔——藏传佛教噶玛噶举上师黑帽来源考》删节版,原文分上下两篇,分别刊载于《故宫博物院院刊》2020年第6、7期。

作者简介:谢继胜,浙江大学汉藏佛教艺术研究中心;才让卓玛,浙江大学汉藏佛教艺术研究中心博士研究生