明代的庄浪卫(明初起称庄浪卫,即今甘肃永登县)属甘肃镇所辖,防线在今景泰、天祝、古浪境内。明宪宗成化二十年(1484年),蒙古贵族势力西犯,逼近庄浪腹地,甘肃镇“遂始筑打小边”,即筑造了边墙。到明嘉靖年间,全国九边连通,庄浪就在“筑打小边”的基础上修成了土筑板墙长城。

记者在考察永登县的明长城遗址时,发现了一个有趣的现象,由于明朝对蒙古贵族残余武装进犯庄浪卫的防御力量不断加强,却无意中促成了庄浪卫地区教育的发展壮大,利益了当地民众。记者本来是要探寻一段与战争和毁灭有关的历史,却旁逸斜出地了解了一个与文明进展有关的史实。这也说明了历史存在的丰富性和一个时期所蕴含的生机。

驱逐外敌后兴起的社学

据有关史料记载,东汉顺帝时期(126年-144年),赵充国的六世孙赵宽在浩门(今永登县河桥镇)创办私学,教授学生—百多人,留下了永登教育最早的记载。但此后到明朝初年的1300年间,永登教育仅限于私学。

明朝初年,退到西北地区的蒙古贵族残余势力,盘踞松山(在永登县城东北60公里,今属天祝藏族自治县),多次发动侵袭。明政府为抵御其侵扰,不断加强庄浪卫的防御力量。庄浪卫的教育也在这种局势中逐渐得到了发展。

明英宗正统元年(1436年),甘肃巡抚蔡用奏请建立庄浪卫儒学学宫后,庄浪始有官学。明宪宗成化元年(1465年),明政府派连城四世土司参将鲁鉴率军500名协守庄浪后,他曾捐俸银100两,重修庄浪卫儒学。

永登县城内的明长城遗存

永登县城内的明长城遗存

明神宗万历二十六年(1598年)的松山战役,明政府消灭了盘踞松山的蒙古贵族残余势力宾兔,明军全部占领松山。从此,明政府在庄浪卫东北—带修筑边墙、城堡,并在庄浪卫设茶马厅,恢复了汉藏交易的正常秩序。

连城中学址曾为明代学宫

连城中学址曾为明代学宫

随着庄浪兵备道的设立和取得消灭宾兔的胜利,庄浪卫社会经济秩序有所好转,庄浪卫的教育也得到了初步发展。各地陆续创建了社学。明神宗万历三十年(1602年),连城八世土司鲁光祖曾在连城修建学宫(今连城中学址),助田百余亩。明神宗万历三十六年至万历四十二年(1608年-1614年)任庄浪兵备道的山东济南人杜诗,捐资购书四千余卷,贮于庄浪卫学宫。

明神宗万历四十二年(1614年)庄浪卫兵备道在卫城东城下选定宽僻幽静的旧草场基址一处,创建文东武西两社学。还制定了教规12条,刊木榜张挂于社学门首,令儒学查照教规款项,严督师生一体遵行,优异者奖赏,违者重治。

明神宗万历四十四年(1616年),庄浪卫城(今永登县城)及12个营堡创建了16处社学。各处社学均设教读、乡约、老人等教职人员,教读文武学童。

明代永登名人:探花黄谏

黄谏(1403年一1465年),字廷臣,号卓庵,又号兰坡,明代庄浪卫(今永登县)人。《平番县志》的《人物志》中记载,黄谏于明英宗正统七年(壬戌,1442年)考中探花(殿试一甲第三名)。按定制赐进士及第,并被授予翰林院编修、侍读学士之职,人称“黄探花”、“黄学士”。

明清时期的文昌宫,后改为学校。

明清时期的文昌宫,后改为学校。

黄谏考中探花在当时庄浪卫引起了极大的震动。消息传来,庄浪卫人群情激奋,欢欣鼓舞,他们在庄浪卫城文庙大殿壁上凿出十六个大孔,希望以此举达到让孔圣人的文气外溢四散,让更多的庄浪卫人金榜题名的目的。《平番县志·建置志》记载的“卧碑条例”八条,也是在黄谏考中探花后才刻石八块立于庄浪卫城文庙中的。

黄谏考中探花后,举家迁往兰州。在兰州中央广场东侧路南,有一条小巷,其北端路东为黄谏遗宅。该巷因黄谏及其后裔曾居于此而被称为“黄家园”。

黄谏是明代知名学者,才华横溢,诗文并茂,著有《书经集解》、《诗经集解》、《使南稿》、《从古正义》、《兰坡集》、《兰县志》等。他的史诗《铙歌鼓吹》描写了明初徐达在安定(今甘肃定西)之战中大败元将王保保的英雄业绩,在甘肃广为流传。明代宗景泰元年(1450年),他为庄浪卫连城藏传佛教寺院大通寺撰写了《敕赐大通寺记》,由连城四世土司、庄浪卫土官指挥使鲁鉴刻碑石立于该寺的鹰王殿中。他在此碑记中充分表达了他期望故乡民众人心归善的赤子之情。

黄谏还是一位知名的外交家,曾多次出使安南(越南),著有外交礼仪方面的书十多种。

明英宗天顺四年(1460年)因忠国公石亨下狱死,黄谏受牵连被贬为广州府判。他讲学著述,发展当地文化。广州城内井水咸涩,他查阅方志,询问老者,实地勘查,在越秀山发现甜水井,人称“学士泉”。后来,又遭诬陷,押往北京,卒于途中。他去世后归葬于永登城西。《平番县志·地理志》记载:“编修黄谏墓,城西四里许卧牛山,有碣。”但记者采访时,已无人知晓其具体地点。

明代中后期的庄浪卫教育

明朝中后期,明政府在加强庄浪卫防御力量的同时,非常重视教育的发展。在庄浪卫设立了专门的教育机构,有儒学教授1员,负责全卫教育的领导工作,俸粮每月5石(支军粮)。还有儒学吏1名,儒学书手1名,负责教育具体事务。各营堡社学由各营堡管理。规定了各社学教读的每月口粮数,庄浪卫两社学,松山堡、裴家营(今属古浪县)、武胜堡(今武胜驿镇)、岔口堡(今属天祝藏族自治县)、镇羌堡(今属天祝藏族自治县)、沙井堡(今属兰州市安宁区)社学教读各1名,阿坝营(今属古浪县)、红城子堡社学教读各1名,苦水湾堡社学教读2名,平城(今作坪城)堡,通远堡、西大通堡、红山堡、青寺儿堡社学教读各1名。

当时,教育经费除行政拨付外,还有学田收入资助。甘肃巡按董公,于万历年间为庄浪卫儒学设置高城(岑)营学田,有水田600余亩,轮年歇种,每年收租36石,上纳预备仓收储,每岁赈济贫生支用。

明朝庄浪卫儒学的设立和卫城及各营堡杜学的创建,表明永登教育的发展已具规模。从科举考试情况看,当时的教育教学也取得了一定成果。明庄浪卫曾考取进士2人(含探花1人),武进士1人,举人3人,武举人4人,各类贡生47人。

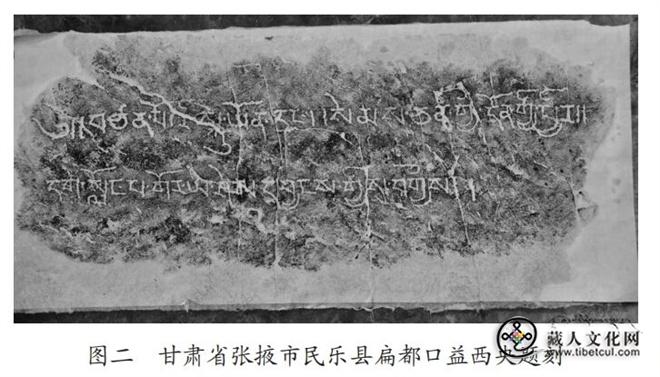

明弘治年间建于红城子的感恩寺(大佛寺)内赦赐碑记。

明弘治年间建于红城子的感恩寺(大佛寺)内赦赐碑记。

上述明朝庄浪卫各处社学,虽经明末清初的变乱,但仍有一些保留下来,在清朝前期改建为义学。乾隆初年,永登有义学7处。乾隆中后期至道光时期,又新建了以县城肇兴书院(后曾一度改名为寿山书院,道光初年改名为龙岗书院)和李佛镇(今苦水镇)南峰义学为代表的几所书院和义学,加上一些乡镇陆续建立的几所私塾,至道光时期,县儒学及私塾、义学、书院等各级各类学校已达20所。在县城及文化较高的乡镇还建有兴文社,平日以文会友,鼓励士子攻读,并筹有学田基金,每年以收入的租息分配给当地教师,为薪金补助。这些都说明了明朝中后期庄浪卫教育的初步发展,为清朝前期永登教育的继续发展奠定了基础。