ж‘„еҪұпјҡи§үжһң

ж‘„еҪұпјҡи§үжһң

вҖ”вҖ”д»ҘгҖҠзҡҮжё…еЎһеӨ–еӨ§йҖҡеҚ«дёүе·қд№ҰйҷўеӯҰзәҰгҖӢдёәдҫӢ

ж‘ҳиҰҒпјҡ1739е№ҙйўҒеёғзҡ„гҖҠзҡҮжё…еЎһеӨ–еӨ§йҖҡеҚ«дёүе·қд№ҰйҷўеӯҰзәҰгҖӢжҳҜйқ’жө·жІіж№ҹең°еҢә第дёҖйғЁд№Ұйҷўз®ЎзҗҶеҲ¶еәҰгҖӮйүҙдәҺеҪ“ж—¶йқ’жө·жІіж№ҹең°еҢәз»ҸжөҺгҖҒж–ҮеҢ–гҖҒзӨҫдјҡзҡ„зү№ж®ҠжҖ§пјҢгҖҠеӯҰзәҰгҖӢдёҚд»…еҢ…жӢ¬д№ҰйҷўеҶ…йғЁз®ЎзҗҶеҲ¶еәҰпјҢеҗҢж—¶е°Ҷз”ҹз«Ҙ家еәӯж•ҷиӮІгҖҒд№үеӯҰж•ҷиӮІзәіе…Ҙд№Ұйҷўз®ЎзҗҶдҪ“зі»д№ӢдёӯпјҢдҪҝе…¶жҲҗдёәе…·жңүдёҖе®ҡжі•еҫӢжҖ§иҙЁзҡ„вҖңең°ж–№жҖ§ж•ҷиӮІжі•и§„вҖқгҖӮиҝҷдёәйқ’жө·жІіж№ҹең°еҢәж•ҷиӮІзҡ„жҷ®еҸҠеҸ‘еұ•дёҺиҫ№з–ҶзӨҫдјҡзЁіе®ҡеҒҡеҮәдәҶдёҖе®ҡзҡ„иҙЎзҢ®гҖӮ

е…ій”®иҜҚпјҡеӨ§йҖҡеҚ«пјӣдёүе·қд№ҰйҷўпјӣеӯҰзәҰпјӣең°ж–№жҖ§ж•ҷиӮІжі•и§„

жҲ‘еӣҪеҸӨд»Јд№ҰйҷўеҸ‘з«ҜдәҺе”җд»ЈдёӯжңҹгҖӮиҮіжё…д»ЈеҲқжңҹпјҢеңЁе®ҳеәңдёҺж°‘й—ҙдёӨиӮЎеҠӣйҮҸзҡ„е…ұеҗҢеҠӘеҠӣдёӢпјҢд№ҰйҷўеҸ‘еұ•д»Һиў«еҺӢеҲ¶иө°еҗ‘дәҶж—ҘзӣҠз№ҒиҚЈгҖӮйқ’жө·жІіж№ҹең°еҢәең°еӨ„иҘҝеҢ—пјҢж–ҮеҢ–ж•ҷиӮІеҸ‘еұ•ж»һеҗҺзј“ж…ўпјҢд№Ұйҷўдә§з”ҹзҡ„ж—¶й—ҙжҜ”иҫғжҷҡпјҢиҮіжё…д№ҫйҡҶе…ғе№ҙпјҲ1736е№ҙпјүпјҢжІіж№ҹең°еҢәеҺҶеҸІдёҠ第дёҖжүҖд№ҰйҷўвҖ”вҖ”еӨ§йҖҡеҚ«дёүе·қд№ҰйҷўпјҲд»Ҡй—ЁжәҗеҺҝжө©й—Ёй•ҮпјүпјҢжүҚеҫ—д»Ҙе»әз«ӢгҖӮ

еӨ§йҖҡеҚ«дёүе·қд№ҰйҷўпјҢз”ұиҘҝе®Ғеәңв‘ дҪҘдәӢжқЁеә”зҗҡдәҺд№ҫйҡҶе…ғе№ҙпјҲ1736е№ҙпјүеҶ¬еҲӣе»әгҖӮжқЁеә”зҗҡпјҢеӯ—дҪ©д№ӢпјҢеҸ·жқҫй—ЁпјҢиҫҪжө·жұүеҶӣжӯЈзҷҪж——дәәпјҢдәҺжё…йӣҚжӯЈеҚҒдёҖе№ҙпјҲ1733е№ҙпјүд»»иҘҝе®ҒйҒ“жҢүеҜҹдҪҝеҸёдҪҘдәӢгҖӮжқЁеә”зҗҡеҲӣе»әеӨ§йҖҡеҚ«дёүе·қд№Ұйҷўдё»иҰҒжңүдёүж–№йқўзҡ„еҺҹеӣ пјҡ第дёҖпјҢжқЁеә”зҗҡдёҠд»»дјҠе§Ӣи®ӨдёәвҖңеӨ§йҖҡеҚ«ең°еұ…еЎһеӨ–пјҢдәәжқӮз•ӘжҲҺвҖқпјҢзҷҫ姓еҙҮе°ҡж°”еҠӣпјҢе°ҡй¬јдҝЎе·«пјҢйЈҺдҝ—иҙЁйҮҺпјҢж–ҮеҢ–жһҒдёәиҗҪеҗҺпјӣ第дәҢпјҢд№ҫйҡҶжңқ延з»ӯдәҶйӣҚжӯЈж—¶жңҹзҡ„д№Ұйҷўж”ҝзӯ–пјҢйј“еҠұеәңгҖҒе·һгҖҒеҺҝең°ж–№е®ҳжіЁйҮҚд№Ұйҷўе»әи®ҫпјӣ第дёүпјҢиҷҪ然еӨ§йҖҡеҚ«дәҺжё…йӣҚжӯЈеҚҒдёҖе№ҙпјҲ1733е№ҙпјүе°ұе·Із»ҸејҖи®ҫд№үеӯҰпјҢдҪҶеҚҒеӨҡе№ҙдёӯпјҢд№үеӯҰеӯҰз”ҹеӯҰдёҡж°ҙе№ідёҚд»…жІЎжңүеҫ—еҲ°жҸҗй«ҳпјҢеҸҚиҖҢвҖңеӯҰдёҚеҠ иҝӣгҖҒдёҡдёҚеҠ дҝ®вҖқгҖӮдёәж”№еҸҳд№үеӯҰеӯҗејҹеӯҰдёҡвҖңжҖ иҚ’вҖқзҡ„еұҖйқўпјҢд»ҘеҸҠеӨ§йҖҡеҚ«иҗҪеҗҺйқўиІҢпјҢиҫҫеҲ°вҖңжҲҗдәәжқҗпјҢеҺҡйЈҺдҝ—вҖқзҡ„зӣ®зҡ„пјҢжқЁеә”зҗҡдәҺжё…д№ҫйҡҶе…ғе№ҙпјҲ1736е№ҙпјүеҖЎеҜје»әз«ӢдәҶеӨ§йҖҡеҚ«дёүе·қд№ҰйҷўгҖӮеӨ§йҖҡеҚ«дёүе·қд№ҰйҷўжҳҜиҘҝе®Ғеәңе»әеәңеҗҺе»әз«Ӣзҡ„第дёҖеә§д№ҰйҷўпјҢеҜ№ж—ҘеҗҺиҘҝе®ҒеәңжүҖиҫ–еҺҝгҖҒеҚ«гҖҒжүҖејҖеҠһд№ҰйҷўпјҢеёҰеҠЁеҪ“ең°ж•ҷиӮІеҸ‘еұ•е…·жңүйҮҚеӨ§ж„Ҹд№үгҖӮ

дёҖгҖҒгҖҠзҡҮжё…еЎһеӨ–еӨ§йҖҡеҚ«дёүе·қд№ҰйҷўеӯҰзәҰгҖӢзҡ„дё»иҰҒеҶ…е®№

еӨ§йҖҡеҚ«дёүе·қд№Ұйҷўе»әз«ӢеҗҺпјҢжқЁеә”зҗҡиҒҳиҜ·еҗҚеёҲеҒҡд№Ұйҷўдё»и®ІпјҢеңЁеҗҚеёҲвҖңжҳјеӨңз»ҙеӢӨпјҢеҜ’жҡ‘ж— й—ҙвҖқзҡ„ж•ҷжҺҲдёӢпјҢд№ҰйҷўвҖңиҜёз”ҹиҜ»д№ҰжёҗжңүиҝӣзӣҠгҖӮвҖқжқЁеә”зҗҡвҖңиҜҰиҜ·еҲ¶еәңе…јдёӯдёһйҳіж№–еҲҳе…¬йўҳеҮҶпјҢиҜҘеҚ«жҜҸ科еІҒиҖғеҸ–ж–ҮжӯҰз”ҹе‘ҳдёүеҗҚвҖқпјҢд»ҘжӯӨйј“еҠұеӯҰз”ҹеҠӘеҠӣеӯҰд№ гҖӮеҗҢж—¶пјҢд»–и®Өдёәд№ҰйҷўеӯҰеӯҗвҖңиӢҘдҪңиҫҚдёҚеёёпјҢеҺ»жқҘж— е®ҡпјҢе°ҶдҪ•д»Ҙеә”иҜ•пјҹеҸҲдҪ•д»Ҙз«Ӣиә«пјҹвҖқеҸҲж №жҚ®еӨ§йҖҡеҚ«еҪ“ең°е®һйҷ…жғ…еҶөпјҢеҸӮз…§еҶ…ең°д№Ұйҷўзҡ„зӣёе…іеҲ¶еәҰпјҢдәҺд№ҫйҡҶеӣӣе№ҙпјҲ1739е№ҙпјүдёәеӨ§йҖҡеҚ«дёүе·қд№ҰйҷўеҲ¶и®ўдәҶдёҘж јзҡ„и§„з« еҲ¶еәҰвҖ”вҖ”гҖҠзҡҮжё…еЎһеӨ–еӨ§йҖҡеҚ«дёүе·қд№ҰйҷўеӯҰзәҰгҖӢгҖӮ

гҖҠиҜҙж–Үи§Јеӯ—гҖӢеҜ№вҖңзәҰвҖқзҡ„йҮҠд№үжҳҜвҖңзј жқҹвҖқгҖӮеӯҰзәҰд№ҹдҪңеӯҰ规гҖҒеӯҰеҲҷгҖҒ规зәҰгҖҒ规и®ӯзӯүпјҢжӣҙеӨҡзҡ„жҢҮеҗ‘жҳҜдёҖз§ҚзәҰжқҹгҖҒйҷҗеҲ¶гҖӮеңЁжҲ‘еӣҪдј з»ҹж–ҮеҢ–дёӯпјҢеӯҰзәҰеҜ№д№Ұйҷўж•ҷиӮІзҡ„еҲ¶еәҰеҢ–гҖҒ规иҢғеҢ–е…·жңүеҶіе®ҡжҖ§зҡ„дҪңз”ЁгҖӮ[1]гҖҠзҡҮжё…еЎһеӨ–еӨ§йҖҡеҚ«дёүе·қд№ҰйҷўеӯҰзәҰгҖӢпјҲд»ҘдёӢз®Җз§°гҖҠеӯҰзәҰгҖӢпјү[2]еҶ…е®№дё°еҜҢпјҢж¶өзӣ–дәҶд№ҰйҷўеӯҰеӯҗзҡ„е…ҘеӯҰиҰҒжұӮгҖҒд№Ұйҷўи§„з« еҲ¶еәҰгҖҒиҜ»д№ҰдёҺеҶҷдҪңж–№жі•гҖҒеӯҰд№ зӣ®ж ҮгҖҒз”ҹжәҗеҲ¶еәҰгҖҒеҚҮеӯҰдёҺиҖғж ёеҠһжі•гҖҒиҝқзәӘеӨ„зҗҶгҖҒе°ҠеёҲиҰҒжұӮеҸҠеёҲз”ҹзӨјд»Әзӯүд№қдёӘж–№йқўгҖӮ

第дёҖпјҢжқЁеә”зҗҡйҖҡиҝҮеҜ№еӨ§йҖҡеҚ«зӨҫдјҡз»ҸжөҺгҖҒж–ҮеҢ–зҺ°зҠ¶зҡ„иҖғеҜҹпјҢи®ӨдёәвҖңеӨ§йҖҡеғ»еӨ„иҚ’еҫјпјҢең°зҳ ж°‘иҙ«пјҢеҮЎзј–ж°“еӯҗејҹиҮӘе®ңжҲ®еҠӣиҖ•иҖҳпјҢдёәдҝҜд»°д№Ӣи—үгҖӮ然зҡҶз”°з•ҙпјҢдёҚзҹҘзӨјд№үпјҢйҖёеұ…ж— ж•ҷпјҢж„ҡйҮҺе Әеҝ§гҖӮвҖқеӣ жӯӨеңЁгҖҠеӯҰзәҰгҖӢдёӯ规е®ҡдәҶдёүе·қд№Ұйҷўз”ҹз«Ҙзҡ„е…ҘеӯҰж–№жі•пјҡвҖңд»Ҡе®ҡдёҖ家дёүеӯҗпјҢжӢ©дҝҠз§ҖиҖ…дёҖдәәе…ҘеӯҰиӮ„дёҡгҖӮжҲ–жӯўз”ҹдёҖеӯҗпјҢж°”зҰҖеӯұејұпјҢеҠӣдёҚиғҪд»»зЁјз©‘иҖ…пјҢе°Өе®ңиҜ»д№ҰеӢӨеӯҰпјҢеҘӢеҝ—йқ’дә‘гҖӮвҖқ

第дәҢпјҢжқЁеә”зҗҡе°ҶеҚ—е®ӢжңұзҶ№зҡ„гҖҠзҷҪй№ҝжҙһд№Ұйҷўж•ҷ规гҖӢеҘүдёәеңӯиҮ¬пјҢжІҝз”ЁжңұзҶ№и§„е®ҡзҡ„з« зЁӢпјҢиҰҒжұӮвҖңеӯҗејҹе…Ҙд№ҰйҷўиӮ„дёҡеҸҠеңЁд№үеӯҰиҜ»д№ҰиҖ…пјҢйЎ»йҒөжңұеӯҗгҖҠзҷҪй№ҝжҙһ规гҖӢпјҢи®әе®ҡгҖҠзЁӢи‘ЈеӯҰеҲҷгҖӢеҸҠгҖҠеҲҶе№ҙиҜ»д№Ұжі•гҖӢгҖӮд»Ҡеҗ„еҪ•дёҖеҶҢпјҢжҸӯд№ӢжҘЈй—ҙпјҢеә¶и§Ұзӣ®иӯҰеҝғпјҢж„ҹеҸ‘е…ҙиө·гҖӮвҖқ

第дёүпјҢжқЁеә”зҗҡж №жҚ®дёӘдәәзҡ„еӯҰд№ з»ҸйӘҢпјҢеҜ№д№Ұйҷўз”ҹз«Ҙзҡ„иҜ»д№ҰгҖҒеҶҷдҪңж–№жі•еҒҡдәҶиҜҰз»Ҷзҡ„规е®ҡдёҺиҰҒжұӮпјҡвҖңд№ҰйҷўиӮҶдёҡиҜёз«ҘпјҢж¬ІзҹҘиЎҢж–Үи°ӢзҜҮжі•пјҢеҚ•йўҳйҰ–еә”дё“ж”»гҖӮж¬ЎеҰӮдёҠдёӢгҖҒеҒҸе…ЁгҖҒй•ҝзҹӯгҖҒзҗҶиҮҙгҖҒж•…е…ёеҸҠе…Ёз« еӨ§иҠӮеҗ„йўҳејҸпјҢдёҚеҸҜжһҡдёҫгҖӮжҖ»д№ӢпјҢдҝұе®ңжӢ©е…ҲжӯЈдј ж–ҮпјҢзҶҹиҜ»ж•°зҷҫзҜҮпјҢд»Ҙдёәзҹ©зҹ®гҖӮеә¶жһҒжғ…е°ҪиҮҙпјҢдёӢ笔时дёҚиҮіиҢ«ж— з•”еІёгҖӮе°ӨиҙөжҳҺзҗҶе…»жҖ§пјҢдёәдё–йҖҡе„’гҖӮвҖқ

第еӣӣпјҢгҖҠеӯҰзәҰгҖӢжҳҺзЎ®дәҶеӯҰд№ зӣ®ж ҮпјҡвҖңиҜёз”ҹйЎ»з«Ӣеҝ—е®ҸиҝңдёҚеҸҜд»ҘиҜ»д№ҰдёәеҸ–еҲ©зҰ„иҖҢе·Ід№ҹгҖӮжңұеӯҗжӣ°пјҡиҖҢд»ҠиҙӘеҲ©зҰ„иҖҢдёҚиҙӘйҒ“д№үиҰҒеҒҡиҙөдәәиҖҢдёҚиҰҒеҒҡеҘҪдәәпјҢзҡҶжҳҜеҝ—дёҚз«Ӣд№Ӣз—…гҖӮеҸҲдә‘пјҡйқһжҳҜ科дёҫзҙҜдәәпјҢдәәзҙҜ科дёҫгҖӮиӢҘй«ҳи§ҒиҝңиҜҶд№ӢеЈ«пјҢиҜ»еңЈиҙӨд№Ӣд№ҰпјҢжҚ®еҗҫжүҖи§ҒпјҢдёәж–Үд»Ҙеә”д№ӢпјҢеҫ—еӨұзҪ®д№ӢеәҰеӨ–пјҢиҷҪж—Ҙж—Ҙеә”дёҫпјҢдәҰдёҚзҙҜд№ҹжүҖиЁҖжңҖдёәи°ҶеҲҮгҖӮеӯҰиҖ…еҝ…еӢҳз ҙжӯӨе…іпјҢиҜ»д№Ұд№ғжңүиҝӣжӯҘгҖӮвҖқд»ҘжӯӨе‘ҠиҜ«д№Ұйҷўз”ҹз«Ҙеҝ—еҗ‘иҰҒиҝңеӨ§пјҢиҜ»еңЈиҙӨд№ҰдёҚеә”жҠҠиҺ·еҫ—иҚЈеҚҺеҜҢиҙөдҪңдёәиҜ»д№Ұзӣ®зҡ„гҖӮ

第дә”пјҢгҖҠеӯҰзәҰгҖӢеҲ¶е®ҡдәҶд№Ұйҷўз”ҹжәҗеҲ¶еәҰпјҡвҖңеӯҗејҹдә”еІҒд»ҘдёҠпјҢеҚід»Өеҗ‘д№үеӯҰеҝөд№ҰгҖӮеӣӣд№Ұжң¬з»ҸпјҢйЎ»д»ӨдёҺе°ҸжіЁеҗҢиҜ»гҖӮз»Ҹд№ҰиҜ»жҜ•пјҢд»Қи®ІжҳҺе°ҸеӯҰпјҢ然еҗҺйҖҒд№ҰйҷўиӮҶдёҡгҖӮвҖқжҳҺзЎ®дәҶд№ҰйҷўдёҺд№үеӯҰд№Ӣй—ҙзҡ„е…ізі»пјҢеҚід№ҰйҷўжҳҜд№үеӯҰд№ӢдёҠзҡ„еӯҰд№ йҳ¶ж®өпјҢд№Ұйҷўз”ҹз«ҘжқҘжәҗдәҺд№үеӯҰеӯҰз«ҘпјҢд№үеӯҰеӯҰз«Ҙзҡ„еӯҰд№ еҶ…е®№дёәеӣӣд№Ұжң¬з»ҸеҸҠе…¶е°ҸжіЁгҖӮ

第е…ӯпјҢжқЁеә”зҗҡи®ӨдёәвҖңеӨ§йҖҡеҚ«ж–°з–Ҷз”«иҫҹпјҢж–ҮиҝҗеҲқејҖпјҢеёҲе„’е°ҡж— дё“еёӯгҖӮиҜҘеҚ«жҠҡжІ»ж–ҜйӮҰпјҢзҲ¶жҜҚеёҲдҝқжҳҜе…¶е…јиҙЈгҖӮвҖқеӣ жӯӨеңЁгҖҠеӯҰзәҰгҖӢдёӯеҲ¶е®ҡдәҶеӨ§йҖҡеҚ«ең°ж–№е®ҳеҜ№д№Ұйҷўз”ҹз«Ҙе®һиЎҢеҘ–жғ©зҡ„еҲ¶еәҰгҖӮвҖңеә”дәҺжңҲз»ҲпјҢиҜ·йҷўй•ҝе°Ҷеҗ„з«ҘжүҖиҜ»дҪ•ж–ҮпјҢжүҖи®ІдҪ•д№ҰпјҢжқЎеҲ—еҗ„з«ҘеҗҚдёӢпјҢжҜҸйҒҮжң”жңӣж—ҘиөҙиҜҘиЎҷй—ЁпјҢеҗ¬д»ӨиғҢиҜөе®Ји®ІгҖӮеҰӮи®ІиҜөж— и®№иҖ…пјҢиҜҘеҚ«иөҸз»ҷзәёз¬”д»Ҙйј“еӢҮеҫҖпјӣдёҚиғҪи®ІиҜөиҖ…пјҢиҙЈд»ҘзӨәжғ©пјҢдёҚеҫ—姑жҒ•гҖӮвҖқиҝҷз§Қең°ж–№е®ҳе‘ҳеҜ№д№Ұйҷўз”ҹз«ҘиҝӣиЎҢеӯҰдёҡжңҲиҖғзҡ„ж–№жі•пјҢжҳҫзӨәе®ҳеәңеҜ№д№Ұйҷўж•ҷиӮІзҡ„йҮҚи§ҶгҖӮ

第дёғпјҢжқЁеә”зҗҡи®ӨдёәеӨ§йҖҡеҚ«ејҖеҠһеҚҒеӨҡе№ҙд№үеӯҰвҖңеҚ’ж— жҲҗж•ҲвҖқпјҢзҡҶеӣ вҖңиүҜз”ұе°”зҲ¶е…„зӢғдәҺ姑жҒҜпјҢеӯҗејҹд№җдәҺжҖ иҚ’вҖқгҖӮеӣ жӯӨеңЁгҖҠеӯҰзәҰгҖӢдёӯ规е®ҡпјҡвҖңеҮЎеңЁд№ҰйҷўеҸҠеңЁд№үеӯҰиҖ…пјҢеҰӮ家дёӯжһңжңүеӨ§дәӢпјҢйЎ»зҲ¶е…„жҚ®е®һиҜүжҳҺеёҲй•ҝпјҢж–№еҮҶз»ҷеҒҮгҖӮеҖҳжүҳж•…йҖғеӯҰиҖ…пјҢеёҲй•ҝ移йҖҒиҜҘеҚ«пјҢеҚіжғ©зҲ¶е…„д»Ҙ姑容д№ӢиҝҮгҖӮвҖқд№ҹе°ұжҳҜд№ҰйҷўгҖҒд№үеӯҰеӯҰз”ҹжңӘз»ҸиҜ·еҒҮиҖҢйҖғеӯҰпјҢеӨ§йҖҡеҚ«е®ҳж–№еҜ№иҜҘз”ҹеҸҠе…¶зҲ¶е…„з»ҷдәҲжғ©жІ»пјҢдёҘиӮғд№ҰйҷўгҖҒд№үеӯҰеӯҰйЈҺгҖӮ

第八пјҢжқЁеә”зҗҡеҖЎеҜјжңұзҶ№еёҲйҒ“е°ҠдёҘжҖқжғіпјҢеңЁгҖҠеӯҰзәҰгҖӢдёӯ规е®ҡдәҶеӯҰз”ҹзҡ„еёҲйҒ“иҰҒжұӮгҖӮвҖңеёҲдёҘйҒ“е°ҠпјҢеӯҗејҹиҙҹз¬Ҳд»ҺжёёпјҢеӯҰдёҡеӣәиө„ж•ҷиҜІпјҢеҚійҘ®йЈҹиҜӯиЁҖпјҢзҡҶдёәиҜёз”ҹд№Ӣи§Ӯжі•пјҢд»Өд№ӢжңқеӨ•ж„Ҹжҹ“пјҢжёҗеҪ’зәҜжӯЈгҖӮд»Ҡе°ҶжңұеӯҗгҖҠз«Ҙи’ҷйЎ»зҹҘгҖӢжҠ„еҸ‘еҶҢпјҢд»ҘдёәзҹңејҸгҖӮе…Ҳз”ҹж—ўжӢҘзҡӢжҜ”пјҢи°…жңүе©ҶеҝғпјҢйЎҫеҗҚжҖқд№үпјҢе°ӨжүҖеҺҡжңӣгҖӮвҖқ

第д№қпјҢгҖҠеӯҰзәҰгҖӢ规е®ҡдәҶеёҲз”ҹгҖҒй•ҝе№јд»ӘзӨјпјҢе»әз«ӢзӨји®©з§©еәҸгҖӮвҖңжҜҸйҒҮжң”жңӣпјҢйҡҸеёҲй•ҝзӨјжӢңе…ҲеёҲжҜ•пјҢеҚійҰ–еҗ‘еёҲй•ҝиЎҢзӨјпјҢж¬Ўеҗ‘еӯҰй•ҝиЎҢзӨјпјҢ然еҗҺеҗ„дәәзӣёдёҺеҜ№жҸ–гҖӮдёҘжң”д№Ӣд»ӘпјҢи°ЁжҷЁжҳҸд№Ӣд»ӨгҖӮеҰӮжӯӨж•ҷд»ҘзҲ¶дәӢе…„дәӢпјҢеҲҷй•ҝе№је°ҠеҚ‘пјҢ秩然жңүеәҸпјҢеә¶зӨји®©д№ӢйЈҺеҸҜжҲҗгҖӮвҖқ

дәҢгҖҒгҖҠзҡҮжё…еЎһеӨ–еӨ§йҖҡеҚ«дёүе·қд№ҰйҷўеӯҰзәҰгҖӢзҡ„вҖңең°ж–№жҖ§ж•ҷиӮІжі•и§„вҖқжҖ§иҙЁ

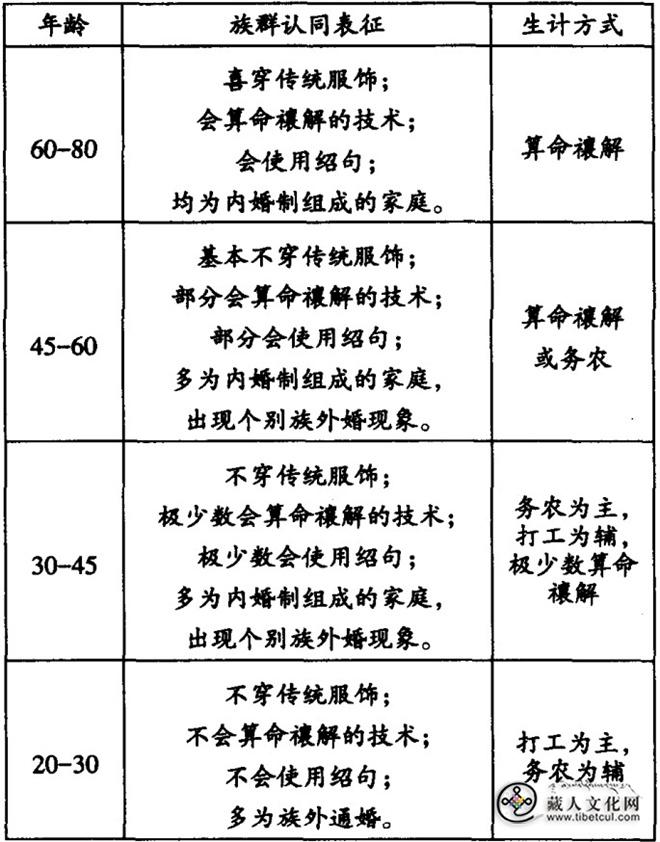

жҲ‘еӣҪеҸӨд»Јд№ҰйҷўеӯҰзәҰгҖҒеӯҰ规жҳҜд№ҰйҷўеёҲз”ҹзІҫиҝӣеӯҰдёҡж—¶йҒөе®Ҳзҡ„еҹәжң¬з« зЁӢпјҢеҰӮжңұзҶ№жӢҹе®ҡзҡ„гҖҠзҷҪй№ҝжҙһд№ҰйҷўеӯҰ规гҖӢжңүзқҖжҳҺзЎ®зҡ„еҠһеӯҰе®—ж—Ёе’Ңйҳ…иҜ»зӣ®зҡ„пјҢе…¶дёӯеҜ№з”ҹеҫ’зҡ„йҳ…иҜ»еҶ…е®№жңүзқҖдёҘж јз•Ңе®ҡпјҢ并规е®ҡдәҶе…¶иҝӣеҫ·з«Ӣе“ҒгҖҒдҝ®иә«е…»жҖ§зҡ„зЁӢеәҸе’Ңж–№жі•пјӣиҖҢеңЁе…·дҪ“зҡ„йҳ…иҜ»иҝҮзЁӢдёӯпјҢд№ҹеҜ№з”ҹеҫ’иҜ»д№ҰжІ»еӯҰзҡ„и·Ҝеҫ„жңүзқҖдёҘж ји§„е®ҡгҖӮ[3]жқҺж–ҮзӮӨйўҒеёғзҡ„гҖҠеІійә“д№ҰйҷўеӯҰ规гҖӢдё»иҰҒеҜ№еӯҰз”ҹзҡ„йҒ“еҫ·е“ҒиЎҢгҖҒз”ҹжҙ»д№ жғҜеҒҡеҮәдәҶзӣёе…іи§„е®ҡпјҢеҗҢж—¶жіЁйҮҚз»ҸеҸІгҖҒејәи°ғе°ҠеёҲйҮҚйҒ“并зңӢйҮҚеҲҮзЈӢе’Ңз–‘йҡҫзҡ„ж•ҷеӯҰж–№жі•гҖӮ[4]еӣ жӯӨпјҢд№Ұйҷўзҡ„еӯҰзәҰгҖҒеӯҰ规жүҖ规иҢғзҡ„еҶ…е®№дёҖиҲ¬еҸӘдёҺд№Ұйҷўжң¬иә«зӣёе…іпјҢ并дёҚж¶үеҸҠд№ҰйҷўеӨ–зҡ„дәӢеҠЎгҖӮдҪҶжқЁеә”зҗҡеңЁеҲ¶и®ўгҖҠеӯҰзәҰгҖӢж—¶дёҚд»…з»“еҗҲжңұзҶ№гҖҠзҷҪй№ҝжҙһд№ҰйҷўеӯҰ规гҖӢпјҢзЎ®е®ҡз”ҹз«Ҙзҡ„еӯҰд№ зӣ®ж ҮгҖҒеёҲйҒ“иҰҒжұӮгҖҒиҜ»д№ҰеҶҷдҪңж–№жі•гҖҒеёҲз”ҹзӨјд»ӘзӯүеӯҰз”ҹзІҫиҝӣеӯҰдёҡж—¶йңҖиҰҒйҒөе®Ҳзҡ„еҹәжң¬з« зЁӢпјҢиҖҢдё”дҫқжҚ®еӨ§йҖҡеҚ«ең°еҢәзҡ„ж°‘йЈҺж°‘жғ…гҖҒж•ҷиӮІж–ҮеҢ–зҠ¶еҶөпјҢе°Ҷд№ҰйҷўгҖҒд№үеӯҰеҸҠз”ҹз«Ҙ家еәӯж•ҷиӮІеҠ д»Ҙж•ҙеҗҲпјҢжү©еӨ§з®ЎзҗҶиҢғеӣҙпјҢ并йҮҮеҸ–дёҖдәӣејәеҲ¶жҺӘж–ҪпјҢе®һзҺ°дәҶвҖңжҲҗдәәжқҗпјҢеҺҡйЈҺдҝ—вҖқзҡ„зӣ®зҡ„гҖӮ

зҺ°д»ЈзӨҫдјҡж„Ҹд№үдёҠзҡ„жі•еҫӢж•ҲеҠӣпјҢжҳҜжҢҮжі•еҫӢжүҖе…·жңүжҲ–иҖ…иөӢдәҲзҡ„зәҰжқҹеҠӣпјҢеҚіжі•еҫӢеҜ№д»Җд№ҲдәәгҖҒд»Җд№ҲдәӢгҖҒеңЁд»Җд№Ҳең°ж–№е’Ңд»Җд№Ҳж—¶й—ҙжңүзәҰжқҹеҠӣгҖӮ[5]гҖҠеӯҰзәҰгҖӢдҪңдёәдёҖйғЁе°Ғе»әзӨҫдјҡд№Ұйҷўзҡ„и§„з« еҲ¶еәҰпјҢдёҺеҪ“д»ҠзӨҫдјҡзҡ„ж•ҷиӮІжі•еҫӢжқЎж–Үзҡ„ж¶өд№үжңүзқҖе·ЁеӨ§зҡ„е·®ејӮпјҢдҪҶд»ҺгҖҠеӯҰзәҰгҖӢеҶ…е®№еҸҜд»ҘзңӢеҮәпјҢе…¶зәҰжқҹеҠӣдёҚд»…дҪ“зҺ°еңЁд№ҰйҷўеҶ…зҡ„еҗ„йЎ№и§„з« еҲ¶еәҰпјҢд№ҹж¶үеҸҠеҲ°д№ҰйҷўеӨ–зҡ„зӣёе…іжі•еҫӢеҶ…е®№пјҢеӣ жӯӨгҖҠеӯҰзәҰгҖӢжңүзқҖдёҖе®ҡзҡ„ж•ҷиӮІжі•и§„жҖ§иҙЁпјҢдё»иҰҒдҪ“зҺ°еңЁд»ҘдёӢдә”дёӘж–№йқўпјҡ

第дёҖпјҢд№Ұйҷўж•ҷиӮІзҡ„ејәеҲ¶жҖ§гҖӮгҖҠеӯҰзәҰгҖӢ第дёҖжқЎејҖе®—жҳҺд№үпјҢе°Ҷд№ҰйҷўвҖңеҪ•еҸ–вҖқз”ҹз«Ҙзҡ„规е®ҡ延伸иҮіе®¶еәӯпјҢ规е®ҡдёҖдёӘеӨҡеӯҗејҹ家еәӯеҝ…йЎ»жҢ‘йҖүеҮәдёҖеҗҚвҖңдҝҠз§ҖиҖ…е…ҘеӯҰиӮ„дёҡвҖқпјҢиҝӣе…Ҙд№ҰйҷўеӯҰд№ пјҢеңЁд»•йҖ”дёҠеҠӘеҠӣпјҢе®һзҺ°вҖңеҘӢеҝ—йқ’дә‘вҖқзҡ„зӣ®ж ҮпјҢиЎЁжҳҺиҜҘжқЎе·Із»ҸдёҚеҶҚеҚ•зәҜжҳҜдёҖйЎ№жӢ©еҸ–з”ҹз«Ҙзҡ„еҺҹеҲҷпјҢеҸҜд»Ҙиў«и§ҶдҪңжҳҜе…·жңүејәеҲ¶зү№зӮ№зҡ„ең°ж–№ж•ҷиӮІи§„е®ҡгҖӮдҫӢеҰӮпјҢ第дә”жқЎи§„е®ҡпјҡвҖңеӯҗејҹдә”еІҒд»ҘдёҠпјҢеҚід»Өеҗ‘д№үеӯҰеҝөд№ҰвҖқпјҢжҜ•дёҡеҗҺвҖңйҖҒд№ҰйҷўиӮҶдёҡвҖқгҖӮ第дёғжқЎи§„е®ҡпјҡвҖңвҖҰвҖҰеҖҳжүҳж•…йҖғеӯҰиҖ…пјҢеёҲй•ҝ移йҖҒиҜҘеҚ«пјҢеҚіжғ©зҲ¶е…„д»Ҙ姑容д№ӢиҝҮгҖӮвҖқеҜ№дёҚеұҘиЎҢиҜ·еҒҮжүӢз»ӯиҖҢйҖғеӯҰзҡ„д№ҰйҷўгҖҒд№үеӯҰеӯҰз”ҹпјҢе®ҳж–№дёҚд»…иҰҒиҝӣиЎҢеӨ„зҪҡпјҢиҖҢдё”еҜ№е…¶зҲ¶е…„д№ҹдјҡз»ҷдәҲдёҖе®ҡзҡ„жғ©жІ»гҖӮд»ҺдёҠиҝ°и§„е®ҡеҸҜд»ҘзңӢеҮәпјҢгҖҠеӯҰзәҰгҖӢзҡ„з®ЎзҗҶиҢғеӣҙжү©еӨ§иҮід№үеӯҰд№ғиҮіеӯҰеӯҗ家еәӯпјҢдё”еёҰжңүжҳҺжҳҫзҡ„ејәеҲ¶жҖ§гҖӮ

第дәҢпјҢд№Ұйҷўж•ҷжқҗзҡ„规иҢғжҖ§гҖӮж•ҷжқҗжҳҜд»ЈиЎЁдёҖдёӘж—¶жңҹж–ҮеҢ–дёҺж•ҷиӮІеҸ‘еұ•ж°ҙе№іе’Ң规模зҡ„йҮҚиҰҒж–№йқўд№ӢдёҖпјҢеҗҢж—¶д№ҹжҳҜж•ҷеёҲж–Ҫж•ҷе’ҢеӯҰз”ҹеӯҰд№ зҡ„еҹәжң¬дҫқжҚ®пјҢжҳҜеӯҰз”ҹеңЁж ЎеӯҰд№ жңҹй—ҙиҺ·еҸ–зҹҘиҜҶзҡ„дё»иҰҒжәҗжіүгҖӮ[6]жё…жңқиҮӘйЎәжІ»е№ҙй—ҙе§ӢпјҢйҡҸзқҖе®ҳеӯҰзҡ„е…ҙзӣӣпјҢзЁӢжңұзҗҶеӯҰдҪңдёәз»ҹдёҖе…ЁеӣҪжҖқжғізҡ„规иҢғгҖӮ[7]иҮіжё…дёӯжңҹпјҢе®ҳеӯҰдҪ“зі»ж—Ҙи¶Ӣе®Ңе–„пјҢеӣҪ家еҜ№ж•ҷжқҗзҡ„жҺ§еҲ¶еҠӣеәҰж—ҘзӣҠеҠ еӨ§гҖӮжё…дёӯеӨ®ж”ҝеәңжҳҺ确规е®ҡпјҡвҖңеӣҪ家еҸ–еЈ«пјҢиҜҙд№Ұд»Ҙе®Ӣе„’дј жіЁдёәе®—вҖқ[8]гҖӮйӣҚжӯЈеҚҒдёҖе№ҙпјҲ1733е№ҙпјүпјҢжё…е»·дёӢд»ӨвҖңеҗ„зңҒеӯҰе®ҳйҷҶз»ӯйўҒеҲ°еңЈзҘ–д»ҒзҡҮеёқй’Ұе®ҡгҖҠжҳ“гҖӢгҖҠд№ҰгҖӢгҖҠиҜ—гҖӢгҖҠжҳҘз§Ӣдј иҜҙжұҮзәӮгҖӢеҸҠгҖҠжҖ§зҗҶзІҫд№үгҖӢгҖҠйҖҡйүҙзәІзӣ®гҖӢгҖҠеҫЎзәӮдёүзӨјгҖӢиҜёд№ҰпјҢеҗ„д№Ұйҷўйҷўй•ҝиҮӘеҸҜжҒӯиҜ·и®Іи§ЈгҖӮиҮігҖҠдёүйҖҡгҖӢзӯүд№ҰпјҢжңӘз»ҸеӨҮеҠһиҖ…пјҢйҘ¬зқЈжҠҡиЎҢд»ӨеҸёйҒ“еҗ„е‘ҳпјҢдәҺе…¬з”ЁеҶ…й…ҢйҮҸзҪ®еҠһпјҢд»Ҙиө„иҜёз”ҹиҜөиҜ»гҖӮвҖқ[9]е®ҳж–№жҢҮе®ҡзҡ„ж•ҷжқҗжҲҗдёәд№Ұйҷўзҡ„йҖҡз”Ёж•ҷжқҗгҖӮйқ’жө·иҷҪеӨ„иҘҝеҢ—иҫ№иҝңең°еҢәпјҢдҪҶд№Ұйҷўж•ҷжқҗйҒөз…§жңқ廷规е®ҡпјҢеҝ…жҳҜй’Ұе®ҡгҖҒеҫЎе®ҡгҖҒеҫЎзәӮгҖҒеҫЎйҖүгҖҒеҫЎжү№гҖҒеҫЎеҲ¶зҡ„еӣӣд№ҰгҖҒз»ҸеҸІгҖҒиҜ—ж–Үзӯүд№ҰпјҢ并жҢүз…§гҖҠзЁӢж°Ҹ家еЎҫиҜ»д№ҰеҲҶе№ҙж—ҘзЁӢгҖӢпјҢе°Ҷе…¶еҶ…е®№иҗҪе®һдёәд№ҰйҷўеёҲз”ҹж•ҷеӯҰзҡ„иҜҫзЁӢгҖӮеңЁеӣҪ家еҜ№д№Ұйҷўж•ҷжқҗдёҘж јжҺ§еҲ¶зҡ„жғ…еҶөдёӢпјҢйқ’жө·еҗ„д№Ұйҷўзҡ„ж•ҷжқҗеҸҠдҪҝз”ЁжҳҫзӨәеҮәгҖҠеӯҰзәҰгҖӢеҜ№ж•ҷжқҗ规иҢғз®ЎзҗҶзҡ„зү№зӮ№гҖӮдёҚд»…еҰӮжӯӨпјҢгҖҠеӯҰзәҰгҖӢеҜ№д№үеӯҰзҡ„ж•ҷжқҗд№ҹжңүжҳҺ确规е®ҡпјҢеҚівҖңеӣӣд№Ұжң¬з»ҸеҸҠе…¶е°ҸжіЁвҖқпјҢиЎЁжҳҺгҖҠеӯҰзәҰгҖӢеҜ№ж•ҷжқҗзҡ„жҺ§еҲ¶иҢғеӣҙ延伸иҮід№ҰйҷўеӨ–зҡ„е…¶д»–ж•ҷиӮІжңәжһ„гҖӮ

第дёүпјҢгҖҠеӯҰзәҰгҖӢзҡ„е®ҳж–№еұһжҖ§еҸҠе…¶жі•еҫӢж•ҲеҠӣгҖӮд№ҰйҷўеҸ‘еұ•еҲ°жё…дёӯжңҹпјҢе®ҳеӯҰеҢ–е·ІжҲҗдёәе…ёеһӢзҡ„зү№еҫҒгҖӮжҚ®гҖҠз»ӯдјҡе…ёдәӢдҫӢгҖӢи®°иҪҪпјҢж— и®әзңҒеҹҺд№ҰйҷўпјҢиҝҳжҳҜеҗ„еәңгҖҒе·һгҖҒеҺҝд№ҰйҷўпјҢдёҚз®ЎжҳҜеЈ«з»…еҲӣз«Ӣзҡ„пјҢиҝҳжҳҜең°ж–№ж”ҝеәңз»ҸиҗҘзҡ„пјҢйғҪиҰҒз”іжҠҘгҖҒжҹҘеӨҚгҖӮ[10]иҜҙжҳҺжі•еҫӢзЁӢеәҸзҡ„з•Ңе®ҡдҪҝд№Ұйҷўзҡ„е®ҳеӯҰеҢ–ж—ҘзӣҠзӘҒеҮәгҖӮеҗҢж—¶пјҢжңүз ”з©¶жҢҮеҮәпјҢд№ҰйҷўеӯҰ规гҖҒеӯҰзәҰж’°еҲ¶зҡ„дё»дҪ“еӨҡдёәең°ж–№е®ҳеҗҸе’Ңд№Ұйҷўеұұй•ҝгҖӮ[11]йқ’жө·ж–ҮеҢ–ж•ҷиӮІеҸ‘еұ•ж»һеҗҺзҡ„зү№ж®ҠжҖ§еҶіе®ҡдәҶгҖҠеӯҰзәҰгҖӢзҡ„еҲ¶е®ҡжқғеңЁе®ҳеәңгҖӮжқЁеә”зҗҡж—¶д»»иҘҝе®ҒйҒ“дҪҘдәӢпјҢдё»иҰҒиҒҢиҙЈдёәе·ЎеҜҹе…¶жүҖеұһе·һ﹑еәң﹑еҺҝзҡ„ж”ҝжІ»е’ҢеҸёжі•пјҢйҷӨиҙҹиҙЈжң¬иҒҢдәӢеҠЎд№ӢеӨ–пјҢжқЁеә”зҗҡиҝҳеӨ§еҠӣжҢҜе…ҙиҘҝе®Ғеәңж–ҮеҢ–ж•ҷиӮІдәӢдёҡпјҢеҲ¶и®ўгҖҠеӯҰзәҰгҖӢжҳҜе…¶дёӯд№ӢдёҖгҖӮжқЁеә”зҗҡвҖңиҘҝе®ҒйҒ“дҪҘдәӢвҖқзҡ„е®ҳе‘ҳиә«д»ҪдҪ“зҺ°еҮәеҲ¶е®ҡгҖҠеӯҰзәҰгҖӢзҡ„е®ҳеәңеұһжҖ§пјҢеҮёжҳҫдәҶгҖҠеӯҰзәҰгҖӢзҡ„жі•еҫӢ法规ж•ҲеҠӣгҖӮ

第еӣӣпјҢең°ж–№е®ҳеәңеҜ№д№Ұйҷўзҡ„зқЈеҜјжҖ§гҖӮгҖҠеӯҰзәҰгҖӢдёӯдҪ“зҺ°ең°ж–№е®ҳеәңеҜ№д№Ұйҷўж•ҷеӯҰзҡ„зқЈеҜјдё»иҰҒжңүд»ҘдёӢеҮ ж–№йқўпјҡдёҖжҳҜжҺ§еҲ¶ж•ҷеёҲзҡ„йҖүиҒҳжқғгҖӮжё…д»ЈиҮід№ҫйҡҶе№ҙй—ҙпјҢд№ҰйҷўеҸ‘еұ•жӯҘе…Ҙе…ҙзӣӣж—¶жңҹпјҢжҳҫзҺ°еҮәжҳҺжҳҫзҡ„е®ҳеӯҰеҢ–зү№еҫҒгҖӮд№Ұйҷўеұұй•ҝгҖҒж•ҷеёҲзҡ„иҒҳд»»еӨҡз”ұең°ж–№е®ҳеәңд»»е‘Ҫе№¶ж №жҚ®ж•ҷеӯҰжғ…еҶөиҝӣиЎҢиҖғж ёгҖӮжё…д№ҫйҡҶе…ғе№ҙпјҲ1736е№ҙпјүдёҠи°•з§°пјҡвҖңеҮЎд№Ұйҷўд№Ӣй•ҝпјҢеҝ…йҖүз»ҸжҳҺиЎҢдҝ®пјҢи¶ідёәеӨҡеЈ«жЁЎиҢғиҖ…пјҢд»ҘзӨјиҒҳиҜ·вҖҰвҖҰеӯҰиҮЈдёүе№ҙд»»ж»ЎпјҢи°ҳи®ҝиҖғж ёпјҢеҰӮжһңж•ҷжңҜеҸҜи§ӮпјҢдәәжқҗе…ҙиө·пјҢеҗ„еҠ еҘ–еҠұгҖӮе…ӯе№ҙд№ӢеҗҺпјҢи‘—жңүжҲҗж•ҲпјҢеҘҸиҜ·й…ҢйҮҸи®®еҸҷгҖӮвҖқ[12]гҖҠеӯҰзәҰгҖӢдёӯвҖңж•Ұ延еҗҚеёҲвҖқиЎЁжҳҺе®ҳеәңеңЁж•ҷеёҲзҡ„йҖүз”ЁиҒҳд»»ж–№йқўпјҢе…·жңүеҶіе®ҡжҖ§зҡ„жқғеҠӣгҖӮд№ӢеҗҺе»әз«Ӣзҡ„ж№ҹдёӯд№ҰйҷўгҖҒеҮӨеұұд№Ұйҷўд»ҘеҸҠдә”еі°д№Ұйҷўзҡ„ж•ҷеёҲйҖүиҒҳжқғйғҪеҪ’еұһдәҺеҪ“ең°е®ҳеәңпјҢеҰӮжөҷжұҹзұҚзҡ„е‘Ёе…ҶзҷҪгҖҒйҷ•иҘҝзұҚзҡ„еұҲ笔еұұе…ҲеҗҺдёәж№ҹдёӯд№ҰйҷўгҖҒеҮӨеұұд№Ұйҷўдё»и®ІгҖӮдәҢжҳҜеҠ еӨ§еӯҰз”ҹзҡ„з®ЎзҗҶжқғпјҢд»ҺгҖҠеӯҰзәҰгҖӢеҶ…е®№еҸҜд»ҘзңӢеҮәеӯҰз”ҹзҡ„з®ЎзҗҶеҢ…жӢ¬е…ҘеӯҰгҖҒеҚҮеӯҰгҖҒиҖғиҜ•еҸҠе…¶жғ©жҲ’зӯүж–№йқўгҖӮеңЁе…ҘеӯҰж–№йқўпјҢгҖҠеӯҰзәҰгҖӢ第дёҖжқЎдёҚд»…жҳҺ确规е®ҡдәҶиҜ»д№Ұз”ҹз«Ҙзҡ„е…ҘеӯҰиҰҒжұӮпјҢиҖҢдё”е°ҶиҝҷдёҖж ҮеҮҶ延伸еҲ°з”ҹз«ҘжүҖеңЁзҡ„家еәӯпјҢ规е®ҡдәҶеӨҡеӯҗ家еәӯеҝ…йЎ»жҺЁдёҫдёҖдёӘиҜ»д№ҰдәәйҖүпјӣеңЁеҚҮеӯҰж–№йқўпјҢгҖҠеӯҰзәҰгҖӢ第дә”жқЎи§„е®ҡдәҶеҚҮеӯҰзҡ„зЁӢеәҸпјҢжҳҺзЎ®дәҶд№үеӯҰзҡ„з«Ҙи’ҷжҖ§иҙЁгҖӮд№үеӯҰеӯҰз«ҘжҳҜд№Ұйҷўз”ҹз«Ҙзҡ„жқҘжәҗпјҢд№ҰйҷўжҳҜй«ҳдёҖзә§зҡ„еӯҰд№ йҳ¶ж®өпјӣеңЁиҖғиҜ•ж–№йқўпјҢгҖҠеӯҰзәҰгҖӢ第е…ӯжқЎи§„е®ҡдәҶжңҲиҖғеҘ–жғ©еҲ¶еәҰпјҢжҳҫзӨәеҮәе®ҳеәңеҜ№д№ҰйҷўеӯҰз”ҹе…·жңүж•ҷиӮІжғ©жҲ’жқғпјҢеҰӮвҖңдёҚиғҪи®ІиҜөиҖ…пјҢиҙЈд»ҘзӨәжғ©пјҢдёҚеҫ—姑жҒ•вҖқпјҢиЎЁжҳҺе®ҳеәңеҜ№д№ҰйҷўеӯҰз”ҹеӯҰдёҡзҡ„йҮҚи§ҶпјҢ第дёғжқЎи§„е®ҡеҜ№ж— ж•…йҖғеӯҰзҡ„д№Ұйҷўз”ҹз«ҘдёҚд»…иҰҒжҺҘеҸ—е®ҳеәңзҡ„жғ©еӨ„пјҢиҖҢдё”е…¶зҲ¶е…„д№ҹиҰҒйҖҒе®ҳжІ»зҪӘпјҢд»ҘвҖңжғ©е§‘е®№д№ӢиҝҮвҖқгҖӮиҜҘ规е®ҡдёҚд»…жғ©еӨ„иҝқеҸҚд№ҰйҷўеҲ¶еәҰзҡ„з”ҹз«ҘпјҢиҖҢдё”е°Ҷ其家дәәд№ҹеҲ—е…ҘеӨ„зҪҡиҢғеӣҙгҖӮжү©еӨ§ж•ҷиӮІжғ©жҲ’иҢғеӣҙзҡ„дё»иҰҒеҺҹеӣ еңЁдәҺеӨ§йҖҡеҚ«з”ҹз«ҘвҖңеӯҰдёҚеҠ иҝӣпјҢдёҡдёҚеҠ дҝ®пјҢиүҜз”ұе°”зҲ¶е…„дјҠдәҺ姑жҒҜвҖқд№Ӣзјҳж•…пјҢж•…иҖҢеҝ…йЎ»йҮҮеҸ–дёҖдәӣзү№еҲ«жҺӘж–Ҫз®ЎзҗҶд№ҰйҷўгҖӮиҝҷжҳҜеӨ§йҖҡеҚ«дёүе·қд№ҰйҷўдёҺеҶ…ең°еӨҡж•°д№Ұйҷўжғ©жҲ’жҺӘж–Ҫзҡ„дёҚеҗҢд№ӢеӨ„гҖӮ

第дә”пјҢгҖҠеӯҰзәҰгҖӢеңЁвҖңж—¶вҖқвҖңз©әвҖқж–№йқўзҡ„法规ж•ҲеҠӣгҖӮеңЁвҖңж—¶вҖқзҡ„ж–№йқўпјҢиҮӘ1739е№ҙгҖҠеӯҰзәҰгҖӢйўҒеёғ并жҲҗдёәдёүе·қд№Ұйҷўе’ҢеӨ§йҖҡеҚ«д№үеӯҰзҡ„з®ЎзҗҶеҲ¶еәҰд№ӢеҗҺпјҢгҖҠеӯҰзәҰгҖӢеҸ—еҲ°е®ҳеәңжҺЁеҙҮпјҢиҘҝе®Ғеәңеҗ„д№ҰйҷўгҖҒд№үеӯҰз§ҜжһҒжҺЁиЎҢе®һж–ҪгҖҠеӯҰзәҰгҖӢгҖӮе…¶дёӯпјҢд№ҫйҡҶеӣӣеҚҒе№ҙпјҲ1775е№ҙпјүпјҢиҘҝе®ҒеҺҝзҹҘеҺҝеҶ·ж–ҮзӮңеңЁгҖҠеҲӣе»әж№ҹдёӯд№Ұйҷўи®°гҖӢдёӯжӣ°пјҡвҖңвҖҰвҖҰж¬Ўд»Ҙ继жқЁе…¬е№ҝеҺүй»үеәҸд№ӢзҫҺпјҢдәҰдәҲд№ӢжүҖж·ұеҳүиҖҢд№җй—»иҖ…д№ҹгҖӮвҖқ[13]д№ҫйҡҶдә”еҚҒе№ҙпјҲ1785е№ҙпјүе»әз«Ӣзҡ„ж№ҹдёӯд№Ұйҷўе°ұд»ҘеӨ§йҖҡдёүе·қд№ҰйҷўгҖҠеӯҰзәҰгҖӢдҪңдёә规зәҰгҖӮйҒ“е…үдәҢеҚҒе№ҙпјҲ1840е№ҙпјүпјҢйҷ•з”ҳеӯҰж”ҝеј еІіеҙ§еңЁгҖҠж№ҹдёӯд№Ұйҷўзў‘и®°гҖӢжҸҗеҲ°вҖңдҪҝиҖ…еҸҲи§ҲжқЁе…¬зәҰзӨјж–ӢеЈҒи®°еҸҠеӯҰзәҰгҖҒеӯҰзӨәпјҢзҡҶеҲҮеҪ“еҸҜйўӮвҖқ[14]пјҢиҜҙжҳҺгҖҠеӯҰзәҰгҖӢеңЁд№ӢеҗҺзҡ„100еӨҡе№ҙдёҖзӣҙдёәйқ’жө·ең°ж–№е®ҳеәңгҖҒд№ҰйҷўжүҖжҺЁеҙҮдҪҝз”ЁгҖӮеңЁвҖңз©әвҖқзҡ„ж–№йқўпјҢжё…дёӯеҗҺжңҹйқ’жө·зҡ„д№қжүҖд№ҰйҷўеңЁең°еҹҹдёҠж¶өзӣ–дәҶж•ҙдёӘжІіж№ҹең°еҢәпјҢж¶үеҸҠд»Ҡж—Ҙзҡ„иҘҝе®ҒеёӮеҢәгҖҒеӨ§йҖҡеҺҝгҖҒж№ҹдёӯеҢәе’Ңж№ҹжәҗеҺҝпјҢжө·дёңеёӮд№җйғҪеҢәгҖҒж°‘е’ҢеҺҝгҖҒдә’еҠ©еҺҝгҖҒеҢ–йҡҶеҺҝгҖҒеҫӘеҢ–еҺҝпјҢжө·еҚ—е·һиҙөеҫ·еҺҝзӯүең°гҖӮд»Һиө„ж–ҷжқҘзңӢпјҢгҖҠеӯҰзәҰгҖӢдёҚдҪҶиҝҗз”ЁдәҺдёүе·қд№ҰйҷўпјҢиҖҢдё”иҝҗз”ЁеңЁж•ҙдёӘиҘҝе®ҒеәңжүҖиҫ–еҢәеҹҹеҗ„д№Ұйҷўе’Ңд№үеӯҰзӯүеҗ„зұ»еӯҰж ЎгҖӮ[15]еӣ иҖҢпјҢгҖҠеӯҰзәҰгҖӢдҪңдёәйқ’жө·е°Ғе»әзӨҫдјҡд№Ұйҷўзҡ„з®ЎзҗҶеҲ¶еәҰпјҢе…¶иҷҪдёҚиғҪдёҺзҺ°д»ЈзӨҫдјҡжі•еҫӢ法规зҡ„вҖңеҜ№иұЎж•ҲеҠӣгҖҒз©әй—ҙж•ҲеҠӣгҖҒж—¶й—ҙж•ҲеҠӣвҖқзӯүдёүеӨ§ж•ҲеҠӣзӣёжҸҗ并и®әпјҢдҪҶеңЁвҖңж—¶вҖқвҖңз©әвҖқдёӨж–№йқўеҜ№еҪ“ж—¶йқ’жө·жІіж№ҹең°еҢәж•ҷиӮІдә§з”ҹдәҶдёҚеҗҢзЁӢеәҰзҡ„еҪұе“ҚпјҢдҪ“зҺ°еҮәең°ж–№ж•ҷиӮІжі•и§„зҡ„规иҢғжҖ§е’ҢзәҰжқҹж•ҲеҠӣгҖӮ

гҖҠеӯҰзәҰгҖӢдёҚд»…жҳҜдёҖйғЁд№Ұйҷўж•ҷеӯҰз®ЎзҗҶзҡ„и§„з« еҲ¶еәҰпјҢиҖҢдё”е°ҶйғЁеҲҶ家еәӯж•ҷиӮІгҖҒд№үеӯҰж•ҷиӮІеҶ…е®№зәіе…Ҙд№Ұйҷўж•ҷиӮІдҪ“зі»дёӯпјҢе°Ҷе…¶жҸҗеҚҮдёәең°ж–№ж”ҝеәңзҡ„вҖңж•ҷиӮІж”ҝзӯ–вҖқпјҢд»Ҙең°ж–№иЎҢж”ҝж–№ејҸдәҲд»ҘжҺЁиЎҢгҖӮжүҖд»ҘпјҢгҖҠеӯҰзәҰгҖӢе…·жңүдёҖе®ҡзҡ„вҖңең°ж–№жҖ§ж•ҷиӮІжі•и§„вҖқжҖ§иҙЁгҖӮ

дёүгҖҒгҖҠзҡҮжё…еЎһеӨ–еӨ§йҖҡеҚ«дёүе·қд№ҰйҷўеӯҰзәҰгҖӢзҡ„еҺҶеҸІж„Ҹд№ү

йқ’жө·д№Ұйҷўж•ҷиӮІд»Һж— еҲ°жңүпјҢеңЁдёҖе®ҡзЁӢеәҰдёҠдҪҝжё…д»Јж–Үж•ҷжҷҡејҖзҡ„йқ’жө·жІіж№ҹең°еҢәвҖңеӯҰдёҚеҠ иҝӣгҖҒдёҡдёҚеҠ дҝ®вҖқзҡ„зҠ¶еҶөеҫ—еҲ°жҳҺжҳҫж”№е–„пјҢжҸҗеҖЎж–ҮеҢ–ж•ҷиӮІзҡ„йЈҺж°”йҖҗжёҗжөҒиЎҢпјҢеҜ№еҹ№е…»дәәжүҚе’Ңеј•еҜјзӨҫдјҡж–ҮжҳҺйЈҺе°ҡеҸ‘жҢҘдәҶйҮҚиҰҒдҪңз”ЁгҖӮгҖҠеӯҰзәҰгҖӢеҲ¶е®ҡдёәйқ’жө·жІіж№ҹең°еҢәж•ҷиӮІзҡ„жҷ®еҸҠеҸ‘еұ•дёҺиҫ№з–ҶзӨҫдјҡзЁіе®ҡеҒҡеҮәдәҶдёҖе®ҡзҡ„иҙЎзҢ®гҖӮ

第дёҖпјҢ规иҢғдәҶең°ж–№ж•ҷиӮІз§©еәҸпјҢе·©еӣәдәҶең°ж–№ж•ҷиӮІдҪ“зі»гҖӮгҖҠеӯҰзәҰгҖӢдҪңдёәйқ’жө·жІіж№ҹең°еҢәдёҖйғЁд№Ұйҷўж•ҷеӯҰз®ЎзҗҶзҡ„и§„з« еҲ¶еәҰпјҢеңЁдёҖе®ҡзЁӢеәҰдёҠжҷ®еҸҠдәҶең°ж–№д№үеӯҰпјҢдҝқиҜҒдәҶд№Ұйҷўзҡ„з”ҹжәҗпјҢеҗҢж—¶д№ҹжү©еӨ§дәҶж•ҷиӮІйқўпјҢдҪҝеҫ—жӣҙеӨҡе°‘е№ҙе„ҝз«ҘиғҪеӨҹжҺҘеҸ—ж•ҷиӮІгҖӮжё…йӣҚжӯЈж—¶жңҹпјҢйҡҸзқҖйқ’жө·иҘҝе®ҒеҸҠе‘Ёиҫ№ең°еҢәж”ҝеұҖзҡ„йҖҗжӯҘзЁіе®ҡпјҢиҘҝе®Ғеәңеҗ„еҺҝзҡ„д№Ұйҷўе…ҙеҠһжӣҙдёәжҷ®еҸҠпјҢжӯӨеҗҺиҘҝе®Ғеұһең°зҡ„зӨҫеӯҰгҖҒд№үеӯҰзә·зә·е…ҙиө·пјҢйҖҗжӯҘе»әз«Ӣиө·д№ҰйҷўгҖҒзӨҫеӯҰгҖҒд№үеӯҰзҡ„еӯҰж Ўж•ҷиӮІдҪ“зі»гҖӮжҚ®гҖҠиҘҝе®Ғеәңж–°еҝ—гҖӢз»ҹи®ЎпјҢжқЁеә”зҗҡеңЁе…¶д»»дёҠе…ҲеҗҺдҝ®е»әжңүиҘҝе®ҒеҺҝгҖҒзўҫдјҜеҺҝе„’еӯҰ2жүҖпјҢзӨҫеӯҰ3жүҖпјҢд№үеӯҰ4жүҖпјҢеӨ§йҖҡеҺҝеӯҰзӯ‘и®ӯеҜјзҪІйҡҸжі®е®«пјҢеӣһж°‘зӨҫеӯҰ1жүҖпјҢе„’еӯҰеҗ„зұ»еӯҰж ЎдёҚеҲҶзә§еҲ«пјҢжҖ»ж•°з”ұ5жүҖеўһиҮі16жүҖгҖӮ[16]жҚ®гҖҠйқ’жө·зңҒеҝ—В·ж•ҷиӮІеҝ—гҖӢи®°иҪҪпјҢиҮіжё…жң«пјҢиҘҝе®ҒжңүзӨҫеӯҰ24жүҖгҖҒд№үеӯҰ20дҪҷжүҖпјӣзўҫдјҜжңүзӨҫеӯҰ5жүҖгҖҒд№үеӯҰ10жүҖпјӣдё№еҷ¶е°”жңүзӨҫеӯҰ1жүҖгҖҒд№үеӯҰ10жүҖпјӣиҙөеҫ·жңүд№үеӯҰ6жүҖгҖӮз”ұжӯӨеҸҜи§ҒпјҢд№ҰйҷўгҖҒзӨҫеӯҰе’Ңд№үеӯҰзҡ„еҸ‘еұ•дҪҝеҫ—йқ’жө·жІіж№ҹең°еҢәзҡ„еӯҰж Ўж•ҷиӮІдҪ“зі»еҫ—д»Ҙе»әз«ӢгҖӮгҖҠеӯҰзәҰгҖӢдҪҝеҫ—йқ’жө·жІіж№ҹең°еҢәзҡ„еӯҰж Ўж•ҷиӮІз§©еәҸеҫ—д»ҘйҖҗжӯҘ规иҢғпјҢеҗ„зә§еӯҰж Ўз”ҹжәҗеҫ—д»ҘдҝқйҡңпјҢең°ж–№еӯҰж Ўж•ҷиӮІдҪ“зі»еҫ—д»Ҙе·©еӣәгҖӮ

第дәҢпјҢдҝғиҝӣдәҶйқ’жө·жІіж№ҹең°еҢәж°‘дј—еҜ№ж•ҷиӮІзҡ„йҮҚи§ҶгҖӮж•ҷиӮІжі•и§„жңүжҝҖеҠұеҗҲжі•пјҢиӯҰзӨәиҝқжі•зҡ„д»·еҖјгҖӮжҝҖеҠұеҗҲжі•жҳҜеҜ№еҗҲжі•ж•ҷиӮІиЎҢдёәзҡ„дҝқжҠӨе’Ңйј“еҠұпјҢеҜ№жң¬дәәе’Ңд»–дәәжңүзӨәиҢғе’ҢжҝҖеҠұдҪңз”ЁгҖӮиӯҰзӨәиҝқжі•жҳҜж•ҷиӮІжі•и§„еҜ№дёҚеҗҲжі•иЎҢдёәзҡ„еҲ¶иЈҒпјҢдјҡиӯҰе‘Ҡжң¬дәәе’Ңд»–дәәпјҡеҰӮжһңеҶҚеҒҡжӯӨзұ»иЎҢдёәдјҡеҸ—еҲ°жғ©зҪҡгҖӮгҖҠеӯҰзәҰгҖӢзҡ„зӨҫдјҡйҖӮз”ЁжҖ§дҪҝеҫ—е…¶е…·жңүиҫғе№ҝжіӣзҡ„жі•еҫӢж•ҲеҠӣпјҢе…¶д»Ҙж•ҷиӮІжі•и§„зҡ„еҠӣйҮҸвҖңйҖјиҝ«вҖқеӨ§йҖҡеҚ«д№ғиҮіиҘҝе®ҒеәңзӨҫдјҡејҖе§ӢйҮҚи§Ҷж–ҮеҢ–ж•ҷиӮІпјҢж•ҷиӮІи§ӮеҝөйҖҗжёҗж·ұе…ҘдәәеҝғпјҢеӯҰд№ йЈҺж°”ж—ҘзӣҠжө“еҺҡгҖӮиҘҝе®ҒеәңвҖңж–ҮеҢ–иҮ»еӨҡпјҢйЈҺж°”дё•еҸҳвҖқпјҢејҖеҲӣдәҶиҘҝе®Ғең°ж–№ж”ҝеәңе®ҳе‘ҳд»Ҙж–Үж•ҷжІ»зҗҶеӨҡж°‘ж—ҸиҒҡеұ…ең°еҢәпјҢж•ҷеҢ–еҗ„ж°‘ж—Ҹзҡ„е…ҲжІіпјҢе®һзҺ°дәҶжқЁеә”зҗҡеҲӣеҠһд№ҰйҷўвҖңжҲҗдәәжқҗпјҢеҺҡйЈҺдҝ—вҖқзҡ„зӣ®зҡ„гҖӮ

第дёүпјҢжҸҗй«ҳдәҶд№Ұйҷўзҡ„ж•ҷеӯҰж°ҙе№ігҖӮйқ’жө·жІіж№ҹд№Ұйҷўз”ұж— еҲ°жңүпјҢеҶҚеҲ°ж•ҷеӯҰж°ҙе№ійҖҗжёҗжҸҗй«ҳпјҢгҖҠеӯҰзәҰгҖӢиө·еҲ°дәҶејәеҠӣжҺЁеҠЁзҡ„дҪңз”ЁгҖӮгҖҠеӯҰзәҰгҖӢйўҒеёғд№ӢеүҚпјҢйқ’жө·жІіж№ҹең°еҢәи§ҒиҜёеҸІиҪҪжӯЈеёёж•ҷеӯҰзҡ„еӯҰж ЎеҸӘжңүиҘҝе®Ғеәңе„’еӯҰгҖҒиҘҝе®ҒеҺҝзӨҫеӯҰе’ҢзўҫдјҜеҺҝзӨҫеӯҰ3жүҖпјҢеӯҰз”ҹжҖ»ж•°дёҚи¶…иҝҮ30еҗҚгҖӮжқЁеә”зҗҡзңӢеҲ°еӯҰз”ҹвҖңеӯҰдёҚеҠ иҝӣгҖҒдёҡдёҚеҠ дҝ®вҖқпјҢи®ӨдёәеҸӘжңүеӯҰж ЎиҖҢзјәд№Ҹжңүж•Ҳзҡ„з®ЎзҗҶж— жі•жҸҗй«ҳеӯҰз”ҹеӯҰдёҡжҲҗе°ұпјҢжӣҙйҡҫд»Ҙеҗёеј•жӣҙеӨҡе„ҝз«Ҙе…ҘеӯҰеӯҰд№ гҖӮдёәжӯӨпјҢгҖҠеӯҰзәҰгҖӢиҝҷдёҖд№Ұйҷўи§„з« еҲ¶еәҰзҡ„еҲ¶е®ҡдёҺе®һж–ҪпјҢжңүж•Ҳең°дҝқйҡңеӯҰж Ўе·ҘдҪң规иҢғжңүеәҸпјҢеҜ№еӯҰз”ҹжҳҺзЎ®еӯҰд№ зӣ®ж ҮгҖҒз«ҜжӯЈеӯҰд№ жҖҒеәҰгҖҒжҸҗеҚҮеӯҰд№ ж•ҲзҺҮиө·еҲ°дәҶжҳҫи‘—дҪңз”ЁгҖӮжҚ®иө„ж–ҷжҳҫзӨәпјҢжё…д»ЈејҖеӣҪиҮіеә·зҶҷе№ҙй—ҙпјҢйқ’жө·иҖғдёӯиҝӣеЈ«гҖҒдёҫдәәдёҚиҝҮ8дәәпјҢд№ҫйҡҶеҲ°е…үз»Әе№ҙй—ҙпјҢиҘҝе®ҒдёҖеҺҝеҚіиҝӣеЈ«8дәәпјҢдёҫдәә28дәәпјҢиҙЎз”ҹгҖҒз§ҖжүҚ154дәәгҖӮ[17]

第еӣӣпјҢеўһеҠ дәҶжІіж№ҹең°еҢәеҗ„е°‘ж•°ж°‘ж—ҸжҺҘеҸ—е„’еӯҰж•ҷиӮІзҡ„жңәдјҡгҖӮжё…д»ЈеңЁз”ҳгҖҒйқ’гҖҒе·қгҖҒж¶үи—Ҹең°еҢәзҡ„еәңгҖҒеҺ…гҖҒеҺҝеқҮи®ҫжңүзӨҫеӯҰе’Ңд№үеӯҰгҖӮжё…д»ЈиҘҝе®Ғеәңеұһең°зҡ„иҘҝе®ҒеҺҝгҖҒзўҫдјҜеҺҝгҖҒдё№еҷ¶е°”еҺ…гҖҒеӨ§йҖҡеҚ«гҖҒеҫӘеҢ–еҺ…е’Ңиҙөеҫ·жүҖпјҢеұ…дҪҸзқҖи—ҸгҖҒи’ҷгҖҒеӣһгҖҒжұүгҖҒеңҹгҖҒж’’жӢүзӯүж°‘ж—ҸпјҢеҗ„ж°‘ж—Ҹй—ҙзҡ„дәӨеҫҖдәӨжөҒдәӨиһҚд»ҺжңӘй—ҙж–ӯгҖӮйқ’жө·жІіж№ҹең°еҢәд№ҰйҷўгҖҒзӨҫеӯҰгҖҒд№үеӯҰзҡ„еўһеҠ пјҢд№ҹдҪҝеҫ—иҝҷдёҖең°еҢәзҡ„е°‘ж•°ж°‘ж—ҸдёҚеҗҢзЁӢеәҰдёҠеўһеҠ дәҶиҝӣе…Ҙд№үеӯҰгҖҒзӨҫеӯҰе’Ңд№ҰйҷўеӯҰд№ зҡ„жңәдјҡгҖӮжё…жңқз»ҹжІ»иҖ…еңЁжІіж№ҹең°еҢәеҲӣе»әд№ҰйҷўвҖңжҳҜдёәдәҶжҺЁиЎҢеҙҮе„’е°Ҡз»ҸпјҢжҺЁеҙҮжңұзЁӢзҗҶеӯҰпјҢд»Ҙеҫ·иЎҢдёәе…ҲпјҢзәІеёёдёәжң¬пјҢзӨји®©е»үиҖ»дёәйҮҚпјҢж•ҷеҢ–дёәеҺҹпјҢеҹ№е…»и—ҸеҢәи—Ҹж—ҸеҸҠеҢәеҶ…е…¶д»–е°‘ж•°ж°‘ж—Ҹе°Ғе»әз»ҹжІ»дәәжүҚвҖқ[18]гҖӮгҖҠеӯҰзәҰгҖӢеҜ№еҗ„е°‘ж•°ж°‘ж—ҸеӯҰз”ҹзҡ„з®ЎзҗҶгҖҒзәҰжқҹдҪҝеҫ—他们зҡ„еӯҰдёҡеҫ—еҲ°дәҶжҸҗй«ҳгҖӮиө„ж–ҷжҳҫзӨәпјҢиҮӘжё…жңқд»ҘжқҘпјҢвҖңжҙ®е·һеҺ…жңүиҝӣеЈ«2дәәпјҢдёҫдәә12дәәпјҢжӯҰдёҫ11дәәпјҢе…¶дҪҷеІҒиҙЎгҖҒжҒ©иҙЎгҖҒжӢ”иҙЎгҖҒеүҜиҙЎгҖҒдјҳиҙЎд№ҹйғҪжңүпјҢеҰӮжҢүж°‘ж—ҸеҮәиә«пјҢйҷӨжұүж—ҸгҖҒеӣһж—ҸеӨ–пјҢд№ҹжңүи—Ҹж—ҸгҖӮвҖқ[19]йқ’жө·жІіж№ҹең°еҢәзҡ„д№Ұйҷўж•ҷиӮІд»ҘеҸҠгҖҠеӯҰзәҰгҖӢзҡ„е№ҝжіӣйҖӮз”ЁдҝғиҝӣдәҶеҗ„ж°‘ж—Ҹд№Ӣй—ҙзҡ„дәӨеҫҖдәӨжөҒеҸҠең°еҢәзҡ„еҸ‘еұ•е’ҢиҝӣжӯҘпјҢдёәиҝ‘д»ЈжІіж№ҹең°еҢәзҡ„ж–ҮеҢ–дёҺж•ҷиӮІеҘ е®ҡдәҶеҹәзЎҖгҖӮ

еҪ“然пјҢеҚ•зәҜйқ дёҖйғЁгҖҠеӯҰзәҰгҖӢйҡҫд»ҘеҸ‘жҢҘвҖңең°ж–№жҖ§ж•ҷиӮІжі•и§„вҖқзҡ„дҪңз”ЁпјҢгҖҠеӯҰзәҰгҖӢеҫ—д»Ҙе®һж–ҪдёҺеҪ“ж—¶жё…ж”ҝеәңзҡ„д№Ұйҷўж”ҝзӯ–еҜҶдёҚеҸҜеҲҶгҖӮжё…еҲқдёӯжңҹеҗӣзҺӢйқһеёёйҮҚи§ҶеӯҰж Ўж•ҷиӮІпјҢеҸ‘еёғдёҖзі»еҲ—дёҠи°•дҪңдёәеӯҰж Ўж•ҷиӮІзҡ„е®ҳж–№ж”ҝзӯ–гҖӮеҰӮйЎәжІ»е…ғе№ҙпјҲ1644е№ҙпјүжІҝжҳҺеҲ¶еҲ¶е®ҡдәҶжҷ“зӨәз”ҹе‘ҳеҚ§зў‘пјҢйЎәжІ»д№қе№ҙпјҲ1652е№ҙпјүйўҒеҸ‘гҖҠеҚ§зў‘ж–ҮгҖӢпјҢеә·зҶҷд№қе№ҙпјҲ1670е№ҙпјүйўҒеёғгҖҠеңЈи°•еҚҒе…ӯжқЎгҖӢпјҢжҲҗдёәе…ЁеӣҪеҗ„зұ»еӯҰж Ўеҹ№е…»гҖҒж•ҷиӮІеӯҰз”ҹзҡ„еҮҶеҲҷпјҢжҳҺд»ӨвҖңжҜҸжңҲжң”жңӣпјҢд»Өе„’еӯҰж•ҷе®ҳпјҢдј йӣҶиҜҘеӯҰз”ҹе‘ҳе®ЈиҜ»пјҢеҠЎд»ӨйҒөе®ҲгҖӮиҝқиҖ…иҙЈд»Өж•ҷе®ҳгҖҒ并ең°ж–№е®ҳиҜҰйқ©жІ»зҪӘвҖқгҖӮ[20]йӣҚжӯЈдёүе№ҙпјҲ1725е№ҙпјүйўҒеёғгҖҠеңЈи°•е№ҝи®ӯгҖӢпјҢйҒ“е…үеҚҒдә”е№ҙпјҲ1835е№ҙпјүгҖҒеҚҒдёғе№ҙпјҲ1837е№ҙпјүеӨҡж¬ЎеңЁдёҠи°•дёӯејәи°ғгҖҠеңЈи°•еҚҒе…ӯжқЎгҖӢгҖӮеҸҜд»ҘзңӢеҮәпјҢгҖҠеңЈи°•еҚҒе…ӯжқЎгҖӢзӯүдёҠи°•дёәгҖҠеӯҰзәҰгҖӢзҡ„еҲ¶е®ҡгҖҒе®һж–ҪжҸҗдҫӣдәҶдёҖе®ҡзҡ„жі•еҫӢдҫқжҚ®гҖӮ

еңЁдёӯеӨ®ж”ҝеәңеӨ§еҠӣеҠ ејәеј•еҜјеӯҰж Ўж•ҷиӮІзҡ„еҗҢж—¶пјҢйқ’жө·еҺҶд»»ең°ж–№е®ҳд№ҹеӨ§еҠӣеҲӣе»әд№ҰйҷўгҖҒзӨҫеӯҰе’Ңд№үеӯҰзӯүж•ҷиӮІжңәжһ„пјҢдёҠйҒөд»ҺгҖҠеңЈи°•еҚҒе…ӯжқЎгҖӢпјҢдёӢжү§иЎҢгҖҠеӯҰзәҰгҖӢпјҢйқ’жө·жІіж№ҹең°еҢәж•ҷиӮІеҫ—д»ҘйҖҗжӯҘеҸ‘еұ•гҖӮ

гҖҠеӯҰзәҰгҖӢдҪңдёәдёҖйғЁвҖңең°ж–№жҖ§ж•ҷиӮІжі•и§„вҖқпјҢеҜ№и§„иҢғйқ’жө·жІіж№ҹең°еҢәж•ҷиӮІз§©еәҸгҖҒе·©еӣәең°ж–№ж•ҷиӮІдҪ“зі»гҖҒжҸҗй«ҳд№Ұйҷўзҡ„ж•ҷеӯҰж°ҙе№ід»ҘеҸҠеўһеҠ еҗ„е°‘ж•°ж°‘ж—ҸжҺҘеҸ—ж•ҷиӮІзҡ„жңәдјҡзҡ„ж„Ҹд№үжҳҜжҜ”иҫғжҳҺжҳҫзҡ„гҖӮд№ҫйҡҶдәҢеҚҒдёғе№ҙпјҲ1762е№ҙпјүпјҢйҷ•иҘҝеҲҶе·ЎжҠҡжІ»иҘҝе®ҒйҒ“еҲҳжҙӘз»ӘеңЁе…¶жүҖж’°гҖҠеӨ§йҖҡеҚ«ж”№еӨ§йҖҡеҺҝгҖҒиҙөеҫ·жүҖж”№иҘҝе®ҒеҺҝеҺҝдёһеәҸгҖӢдёӯпјҢеҜ№жқЁеә”зҗҡжңүеҰӮжӯӨиҜ„иҝ°пјҡвҖңеҮЎи®ӯеҶңгҖҒйҖҡе•ҶгҖҒжғ е·ҘгҖҒ敬ж•ҷгҖҒжҺҲж–№пјҢд»»иғҪиҜёж”ҝпјҢйқЎдёҚж®ҡеҝғеҠӣдёәд№ӢпјҢиҖҢдәҺеҠқеӯҰгҖҒе°ӨеҠ д№Ӣж„ҸгҖӮи®ҫд№ҰйҷўпјҢжӢӣиҜёз”ҹпјҢ延еёҲеӮ…пјҢз«ӢиҜҫзЁӢпјҢеӢӨеӢӨжҒіжҒіпјҢзңҹеҰӮиҙӨзҲ¶дҝқжҜҚд№ӢдәҺе…¶еӯҗиҖ…гҖӮд»Ҙж•…жҲ‘ж№ҹеЈ«ж°‘ж„ҹжҝҖдәҺдёӯпјҢеҸ‘ж„ӨдәҺеӨ–пјҢйЈҺж°”дёәд№Ӣдё•еҸҳгҖӮвҖқ[21]иҝҷж®өиҜқдёҚд»…жҳҜеҜ№жқЁеә”зҗҡжң¬дәәзҡ„й«ҳеәҰиҜ„д»·пјҢд№ҹжҳҜеҜ№гҖҠеӯҰзәҰгҖӢжҺЁеҠЁйқ’жө·жІіж№ҹең°еҢәд№Ұйҷўж•ҷиӮІзҡ„й«ҳеәҰиҜ„д»·гҖӮгҖҠеӯҰзәҰгҖӢиҷҪ然дёҚжҳҜзҺ°д»ЈзӨҫдјҡж„Ҹд№үдёҠзҡ„ең°ж–№жҖ§ж•ҷиӮІжі•и§„пјҢдҪҶе…¶еҜ№дәҺжё…д»Јйқ’жө·жІіж№ҹең°еҢәж•ҷиӮІеҸ‘еұ•зҡ„йҮҚиҰҒдҪңз”ЁжҳҜеҖјеҫ—иӮҜе®ҡзҡ„гҖӮ

жіЁйҮҠпјҡв‘ иҘҝе®ҒеәңпјҡеҢ—е®ӢеҙҮе®Ғдёүе№ҙпјҲ1104е№ҙпјүпјҢеҸ–вҖңиҘҝе№іе®үе®ҒвҖқд№Ӣж„Ҹе°Ҷй„Ҝе·һж”№дёәиҘҝе®ҒеәңгҖӮжҳҺеҲқж”№дёәиҘҝе®ҒеҚ«пјҢжё…йӣҚжӯЈдәҢе№ҙпјҲ1724е№ҙпјүеҸҲж”№дёәиҘҝе®ҒеәңпјҢеұһз”ҳиӮғзңҒгҖӮиҫ–еўғзӣёеҪ“д»Ҡйқ’жө·зңҒж—ҘжңҲеұұд»ҘдёңпјҢиҢ«жӢүжІіеҸҠй»„жІід»Ҙдёңйқ’жө·зңҒдёңйғЁең°пјҢйўҶиҘҝе®ҒеҺҝгҖҒзўҫдјҜеҺҝгҖҒеӨ§йҖҡеҺҝгҖӮйҒ“е…үд№қе№ҙпјҲ1829е№ҙпјүеҗҺиҘҝе®Ғеәңиҫ–дёғеҺҝеҺ…пјҢеҚіиҘҝе®ҒеҺҝгҖҒзўҫдјҜеҺҝгҖҒеӨ§йҖҡеҺҝдёҺе·ҙзҮ•жҲҺеҺ…пјҲд№ҫйҡҶеҚҒе№ҙеҲҶзўҫдјҜеҺҝеҚ—еўғзҪ®пјүгҖҒеҫӘеҢ–еҺ…пјҲд№ҫйҡҶе»ҝдёғе№ҙи®ҫеҺ…пјҢе…Ҳйҡ¶дәҺжІіе·һпјҢйҒ“е…үдёүе№ҙж”№йҡ¶иҘҝе®ҒеәңпјүгҖҒиҙөеҫ·еҺ…пјҲеҺҹдёәеҚғжҲ·жүҖпјҢеұһжІіе·һпјҢд№ҫйҡҶдёүе№ҙж”№йҡ¶иҘҝе®ҒеәңпјҢе»ҝе…ӯе№ҙзҪ®еҺҝдёһпјҢд№ҫйҡҶдә”еҚҒе…ӯе№ҙи®ҫеҺ…пјүпјҢдё№еҷ¶е°”еҺ…пјҲйҒ“е…үд№қе№ҙи®ҫеҺ…пјүгҖӮ

еҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡ

[1][3]д»»ж–ҮйҰҷ.иҜ•и®әзҷҪй№ҝжҙһд№ҰйҷўеӯҰ规зҡ„ж–ҮеҢ–еҶ…и•ҙ[J].жІіеҚ—еёҲиҢғеӨ§еӯҰеӯҰжҠҘпјҲе“ІеӯҰзӨҫдјҡ科еӯҰзүҲпјүпјҢ2014пјҢ41пјҲ5пјүпјҡ173-175.

[2]пјҲжё…пјүжқЁеә”зҗҡж’°.иҘҝе®Ғеәңж–°еҝ—пјҢеҚ·37пјҢж–Үиүәеҝ—[Z].еҙ”ж°ёзәўпјҢж ЎжіЁ.иҘҝе®Ғпјҡйқ’жө·дәәж°‘еҮәзүҲзӨҫпјҢ2016пјҡ794-796.

[4]жқЁеІҡ.жё…д»ЈеІійә“д№ҰйҷўеӯҰ规еҜ№еҪ“д»ЈеӨ§еӯҰз”ҹжҖқжғіж”ҝжІ»ж•ҷиӮІзҡ„еҗҜзӨә[J].ж•ҷиӮІж–ҮеҢ–и®әеқӣпјҢ2020пјҢ12пјҲ1пјүпјҡ36-41.

[5]жІҲе®—зҒө.жі•зҗҶеӯҰ[M].еҢ—дә¬пјҡй«ҳзӯүж•ҷиӮІеҮәзүҲзӨҫпјҢ1994пјҡ346.[6]е‘ЁеЈ«жһ—пјҢжқҺеҳү瑶.ж•ҷжқҗе»әи®ҫжө…и®ә[M].еҢ—дә¬пјҡеҢ—дә¬иҲӘз©әеӯҰйҷўеҮәзүҲзӨҫпјҢ1986пјҡ60.

[7]еј дј зҮ§пјҢй’ҹдјҹжҳҘ.жҳҺжё…д№Ұйҷўж•ҷжқҗзҡ„зұ»еһӢгҖҒе»әи®ҫйҖ»иҫ‘еҸҠе…¶зү№зӮ№[J].ж•ҷиӮІеҸІз ”究пјҢ2021пјҢпјҲ3пјүпјҡ124.

[8]пјҲжҳҺпјүзҺӢең»ж’°.з»ӯж–ҮзҢ®йҖҡиҖғпјҲ第2еҚ·пјү[M].еҢ—дә¬пјҡзҺ°д»ЈеҮәзүҲзӨҫпјҢ1986пјҡ907.

[9][10]еҲҳдјҜйӘҘ.е№ҝдёңд№ҰйҷўеҲ¶еәҰ[M].еҸ°еҢ—пјҡдёӯеҚҺдёӣд№Ұ编审委е‘ҳдјҡ.1978пјҡ322.

[11]зҫҠдә¬.жё…д»Јд№Ұйҷўж•ҷиӮІи§„з« з ”з©¶[D].еҚ—дә¬еёҲиҢғеӨ§еӯҰзЎ•еЈ«еӯҰдҪҚи®әж–ҮпјҢ2016пјҡ21.

[12]жё…й«ҳе®—е®һеҪ•пјҲеҚ·дәҢеҚҒпјү[A]//йӮ“жҙӘжіўзӯү.дёӯеӣҪд№ҰйҷўеҸІиө„ж–ҷ[C].жқӯе·һпјҡжөҷжұҹж•ҷиӮІеҮәзүҲзӨҫ.1998.857.

[13][14]зҺӢжҳұдё»зј–.йқ’жө·ж–№еҝ—иө„ж–ҷзұ»зј–[Z].иҘҝе®Ғпјҡйқ’жө·дәәж°‘еҮәзүҲзӨҫпјҢ1987пјҡ429.430.

[15]жқЁйў–пјҢз”°дёҪеЁҹ.жё…д№ҫйҡҶж—¶жңҹиҘҝе®Ғеәңд№Ұйҷўзҡ„еҲӣе»әеҸҠж„Ҹд№ү[J].йқ’жө·ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰеӯҰжҠҘпјҲзӨҫдјҡ科еӯҰзүҲпјүпјҢ2019пјҢ45пјҲ1пјүпјҡ53-57.

[16]пјҲжё…пјүжқЁеә”зҗҡж’°пјҢиҘҝе®Ғеәңж–°еҝ—пјҢеҚ·11пјҢе»әзҪ®еҝ—[Z].еҙ”ж°ёзәўпјҢж ЎжіЁ.иҘҝе®Ғпјҡйқ’жө·дәәж°‘еҮәзүҲзӨҫпјҢ2016пјҡ175-181.

[17]еј еҫ—зҘ–.д»Ҙж№ҹж°ҙдҪңжЎҗд№Ўзҡ„иҘҝе®ҒеәңдҪҘдәӢжқЁеә”зҗҡ[J].йқ’жө·зӨҫдјҡ科еӯҰпјҢ1996пјҢпјҲ1пјүпјҡ88-92.

[18]еӯҹдҪңдәӯпјҢеӯҹзҰҸжқҘ.дёӯеӣҪи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–ж•ҷиӮІеҸ‘еұ•еҸІз•Ҙ[M].еҢ—дә¬пјҡж°‘ж—ҸеҮәзүҲзӨҫпјҢ2011пјҡ119-135.

[19]жңұи§Јзҗі.и—Ҹж—Ҹиҝ‘зҺ°д»Јж•ҷиӮІеҸІз•Ҙ[M].иҘҝе®Ғпјҡйқ’жө·дәәж°‘еҮәзүҲзӨҫпјҢ1990пјҡ19.

[20]дәҺзҘҘжҲҗ.жё…д»Јд№Ұйҷўзҡ„е„’еӯҰдј ж’ӯз ”з©¶[D].ж№–еҚ—еӨ§еӯҰеҚҡеЈ«еӯҰдҪҚи®әж–ҮпјҢ2012пјҡ43.

[21]пјҲжё…пјүжқЁеә”зҗҡ.иҘҝе®Ғеәңж–°еҝ—В·йҷ„еәҸ[Z].иҘҝе®Ғпјҡйқ’жө·дәәж°‘еҮәзүҲзӨҫпјҢ1988пјҡ56.

еҹәйҮ‘йЎ№зӣ®пјҡжң¬ж–Үзі»2023е№ҙйқ’жө·зңҒзӨҫ科项зӣ®вҖңйқ’жө·зңҒж°‘ж—Ҹдёӯе°ҸеӯҰй“ёзүўдёӯеҚҺж°‘ж—Ҹе…ұеҗҢдҪ“ж„ҸиҜҶж•ҷиӮІдёҖдҪ“еҢ–з ”з©¶вҖқпјҲжү№еҮҶеҸ·пјҡ23ZCY048пјүгҖҒйқ’жө·ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰ2023е№ҙеәҰй«ҳеұӮж¬ЎдәәжүҚпјҲеҚҡеЈ«пјүвҖңйўҶйӣҒвҖқйЎ№зӣ®пјҲжү№еҮҶеҸ·пјҡ23GCC04пјүйҳ¶ж®өжҖ§жҲҗжһңгҖӮ

дҪңиҖ…з®Җд»Ӣпјҡе…°жүҚи®©пјҢз”·пјҢйқ’жө·еҫӘеҢ–дәәпјҢйқ’жө·ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰж•ҷеёҲж•ҷиӮІеӯҰйҷўеүҜж•ҷжҺҲеҚҡеЈ«пјҢдё»иҰҒд»ҺдәӢж°‘ж—Ҹж•ҷиӮІгҖҒж•ҷеёҲж•ҷиӮІз ”究гҖӮ

еҺҹеҲҠдәҺгҖҠйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹи®әеқӣгҖӢ2023е№ҙ9жңҲ第3жңҹ第еҚҒдёҖеҚ·жҖ»з¬¬еӣӣеҚҒдёүжңҹпјҢеҺҹж–ҮзүҲжқғеҪ’дҪңиҖ…е’ҢеҺҹеҚ•дҪҚжүҖжңүгҖӮ