图为土旦平措(左)和罗布次仁兄弟

图为土旦平措(左)和罗布次仁兄弟“啊?这不是阿妈金宗的两个儿子吗?”

“啊?这不是热堆寺的两个僧人吗?”

是的,不久前,他们还是拉萨郊区的热堆寺的两个僧人,他们是亲哥儿俩,哥哥叫土旦平措,弟弟叫罗布次仁。

他们的阿妈金宗是山南人,生养了两个儿子,在幼子五岁时,丈夫去世了,阿妈为了这两个孩子,始终没有改嫁,她在拉萨靠自己酿制青稞酒,艰难地维持生计。罗布次仁还记得自己年幼时,给批发青稞酒的门店送过货。阿妈金宗基本上是一个文盲,她虽然没有文化,但却非常有见地。她盘算着,她要把这两个儿子养育成人,让大儿子土旦平措出家当喇嘛,让小儿子罗布次仁将来当公务员。

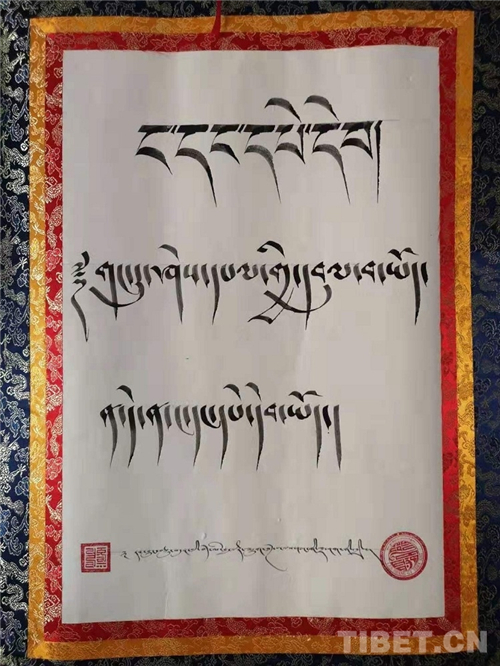

土旦平措自幼聪慧,大概只有七八岁时,他就跟上了一位宁玛派瑜珈师修行。师傅看他根器很好,很乐意带着他到山南、日喀则很多地方,包括米拉日巴的修行地洛扎县,徒步走过名山大川,修行学法。物质生活极为艰苦,往往是凉水拌糌粑,能够吃上一袋方便面就是绝对的大餐了。土旦平措十一岁时,阿妈把他送到堆龙德庆的热扎寺,跟着那里的老喇嘛、格鲁派的甘登堪布学经。土旦平措仿佛生来就是学佛之人,他能够一天把《般若八千颂》念诵下来。甘登堪布非常喜欢这位聪慧的学僧,把自己的佛学知识毫无保留地传授给他。但因为热扎寺僧人较少、学经也不太健全,后来阿妈金宗得知热堆寺修习佛法特别严谨,该寺的格西平措旺堆师傅佛学造诣很深,便把土旦平措送到热堆寺。与热堆寺、卓玛康同为一体的江寺,自五世达赖喇嘛时期起,就是拉萨三大寺每年的汇合辩经之所。土旦平措参加这里的辩经活动,能够一次背诵120张经文、能够出色地辩经,获得了该年度的第一名。前些年电视里经常播放日本电视剧《一休》,土旦平措由此获得了一个外号——“一休”。“一休”在热堆寺学习了五部大论,以二十多岁的年龄,担任了热堆寺的经师。土旦平措不但佛学造诣深,而且触类旁通,在藏文书法等领域都有深入研究。

那个被阿妈规划为公务员的小儿子罗布次仁,十七岁时在拉萨市第五中学读到了高二,忽然不想读书了,他看到阿妈一个人靠酿青稞酒维持生计,心里很是不忍,加之哥哥在寺庙学佛学得那么好,也很羡慕,于是很想出家当喇嘛。阿妈金宗其实是不愿意他去当喇嘛的,她劝阻罗布次仁,说当喇嘛是很苦的,特别是热堆寺,每天天不亮就要起床,学经到深夜,伙食也很差,希望他能继续读书,将来成为一名公务员。但罗布次仁此时决心已定,一定要出家,阿妈无奈,只好随儿子心意。

罗布次仁出家到了热堆寺,与哥哥同一寺庙。在学经班里,他是优秀的学员,佛学考试总是得第一名。那时,寺庙的僧人每周放一天假,一般都会到拉萨城里去,罗布次仁则利用假日到附近的山洞去念经修行。十七岁的罗布次仁非常讨人喜爱,热堆寺的老堪布益西多秋很喜欢这个孩子,让罗布次仁当他的近侍,每天侍奉在老堪布身边。2011年,我本人因事故负伤住进西藏军区总医院,恰逢老堪布益西多秋也住在那里,罗布次仁在那里侍奉老堪布,我们由此认识了。此后,我去热堆寺拜会老堪布时,也能见到罗布次仁。后来有两次,看到罗布次仁,问他情况如何,他说身体不太好。在老堪布圆寂后,寺庙让他到卓玛拉康的小商店卖货。

罗布次仁出家到了热堆寺,与哥哥同一寺庙。在学经班里,他是优秀的学员,佛学考试总是得第一名。那时,寺庙的僧人每周放一天假,一般都会到拉萨城里去,罗布次仁则利用假日到附近的山洞去念经修行。十七岁的罗布次仁非常讨人喜爱,热堆寺的老堪布益西多秋很喜欢这个孩子,让罗布次仁当他的近侍,每天侍奉在老堪布身边。2011年,我本人因事故负伤住进西藏军区总医院,恰逢老堪布益西多秋也住在那里,罗布次仁在那里侍奉老堪布,我们由此认识了。此后,我去热堆寺拜会老堪布时,也能见到罗布次仁。后来有两次,看到罗布次仁,问他情况如何,他说身体不太好。在老堪布圆寂后,寺庙让他到卓玛拉康的小商店卖货。罗布次仁得了一种很奇怪的病,就是头痛,厉害的时候,痛得死去活来。因为经常请病假,学经的成绩也掉得很快。到几个医院去检查,说是神经性头痛,没有什么很好的治疗方法。更奇怪的是,哥哥土旦平措本来就要考格西学位、成为佛学博士了,但也得了跟弟弟同样的病,时常头痛难忍。最奇怪的是,他们得的这种病,离开寺庙到拉萨城里就会好一些。后来想起这事来,只能解释说,可能是某种需要改变的机缘吧,或许根本就是命运的安排。

于是,在土旦平措出家十七年、罗布次仁出家九年后,他们一起离开了热堆寺。离开寺庙时,他们兄弟俩什么财富也没有,只是把自己多年积攒的他们钟爱的各类图书拉了一卡车回到拉萨城。

于是,就出现了本文开头的那一幕——在拉萨的转经道边上兜售藏历书和藏香。

那是他们经商的起点。兄弟俩离开寺庙后,为了不让阿妈担心,他们在外边租了一处住所,到东嘎学校去学习汉语、学习电脑,筹划未来。他们一边兜售历书,一边在观察,他们希望能找到一处合适场所办一个书店。后来,他们在拉萨市东区的嘎玛规桑找到一处民房,从朋友那里借钱,开办了第一家书店,将书店取名为“我和书”。

在当今年代,办书店是一件带有浓重理想色彩的事情。在“我和书”店里悬挂着一幅藏文题字:愿在知识贫乏的地方,都有“我和书”。罗布次仁说,他的理想就是看到西藏每个人都在读书。创业之初,他们兄弟俩骑着自行车、后来是电动车、再后来是开着皮卡车,四处进货。罗布次仁说,经常是一个人装卸一整车的图书,累得胳膊都抬不起来。经销资金都是从朋友那里借来的,一借就是几十万上百万。罗布次仁说:“朋友肯借我钱,是因为信任我,因为我在寺庙里学到的东西就是两个字——‘利他’,我总是帮助别人,从来没有骗过任何人。”他特别自信:“我有能力借,就有能力还!”一年后,他们又在城北美食街开办了一家档次更高的书店。他们的书店,主要经营藏文图书,也有一部分汉文图书。因为藏文图书的品种比较全,学生和僧人都愿意到这里来找书买书。他们利用土旦平措在藏学知识方面的优势,举办了五十多场讲座,促进了图书的销售。除了经营图书外,他们还开发一部分文具产品,比如藏文笔。罗布次仁说,他不喜欢只做中间商赚点差价,更愿意开发自己的产品。“我的藏文笔,用的是最好的设计、最好的材料,价格跟别人一样,可质量要比别人的好很多。”前些日子,他投入三十多万,开发了自主品牌的藏文笔,一次就生产了七万支,销得很好。作为系列,他们还开发了藏文书法练习本。他们联系德国、日本商家,成为施耐德、派通、百乐的钢笔品牌总经销。作为书店老板,他们自己首先就是阅读者,当阅读到《哈佛凌晨四点半》这本书时,觉得这是一本很好的励志书,便征得该书原作者同意,将其翻译成藏文,很受当地藏族学生的欢迎。

土旦平措在与弟弟共同创业的同时,把眼界放得更宽。他将公司取名为“赤驮日”。赤驮日,据说是吐蕃时代藏族最早的一位商人。土旦平措的愿景就想让自己成为21世纪的赤驮日,公司的LOGO就是本人的头像,他兴办起赤驮日艺术、赤驮日教育、赤驮日堆绣、赤驮日书法、赤驮日藏玉、赤驮日特产、赤驮日餐饮,在拉萨北区的扎西颇章酒店,洽谈下很大的空间,甚至还拓展到建筑材料和建筑工程领域,估计将来也不排除赤驮日地产的可能性。

土旦平措在与弟弟共同创业的同时,把眼界放得更宽。他将公司取名为“赤驮日”。赤驮日,据说是吐蕃时代藏族最早的一位商人。土旦平措的愿景就想让自己成为21世纪的赤驮日,公司的LOGO就是本人的头像,他兴办起赤驮日艺术、赤驮日教育、赤驮日堆绣、赤驮日书法、赤驮日藏玉、赤驮日特产、赤驮日餐饮,在拉萨北区的扎西颇章酒店,洽谈下很大的空间,甚至还拓展到建筑材料和建筑工程领域,估计将来也不排除赤驮日地产的可能性。土旦平措拓展了商业思路,而罗布次仁则集中在图书和文化。这样,哥儿俩在经营理念上开始有了区别。他们对此非常理性,彼此尊重,清晰股权,明确分工,土旦平措负责“赤驮日实业有限公司”,罗布次仁负责“‘我和书’实业有限公司”。现在,两家公司总共的经营面积有几千平米,经营额达到数千万元。

赤驮日

赤驮日因为与罗布次仁相对熟悉一些,谈话也就随意一些,我问他是否考虑过找女朋友?罗布次仁笑笑说,喜爱美女可能是男人的本性,但现在真的是没有时间没有精力涉足爱情。他读过印度诗人泰格尔不少著作,说了一句很有泰格尔风格的话:最美好最高尚的爱情留在心里的最深处……(原标题:【形色藏人】从僧人到文企创业人——土旦平措和罗布次仁兄弟)