摄影:觉果

摄影:觉果

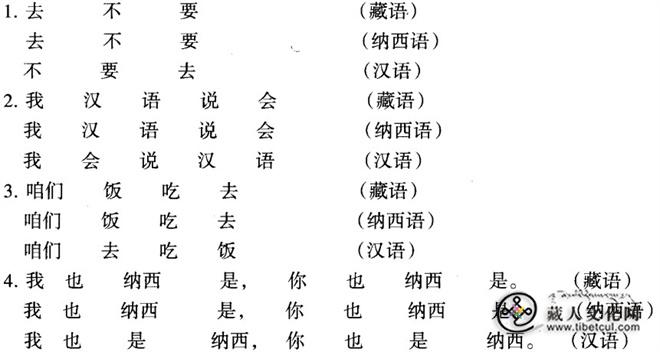

摘要:据藏文文献载,佛教传入吐蕃之前,人们崇拜和追求的是原始宗教——苯教。兴饶雍仲苯教是苯教中最具代表姓,理论体系最完善的教派。“九次第乘”(或“四门五库")囊括了雍仲苯教的所有法门,其中前四乘(也称"四因乘”)对藏族杜会的影响最大、最深刻。

关键词:雍仲苯教;四因乘;古代藏族社会:习俗;影响

苯教是一种古老的宗教,在历史上,一度成为藏族及其先民的精神统治。有关苯教的派别和分类、本人已作过介绍,尽管苯教各教派都不同程度地对藏族社会产生过直接或间接的影响,但雍仲苯教四因乘对古代藏族社会的影响,无论从广度,还是深度、是其他教派所无法比拟的。下面就此谈一些粗浅的看法:

一、四因乘的基本特点

所谓四因乘,即苯教九次第乘中的前四乘。纵观四因乘教义,世俗性是其最基本的特点之一。《王统世系明鉴》中说:“其中(指四因乘——笔者)囊辛拜推巾一派作卜卦祈福,祷神乞药,增益吉祥,兴旺人财之事;楚辛拜推巾一派作消灾怯病,护国奠基、拔除一切久暂违缘之事:洽辛刷梯巾一派作指示吉凶,判断是非疑惑,预测未来祸福之事;都辛春洽巾为生者除违碍,为死者营造墓葬、为幼者驱鬼,并上观天上星象,下伏地上魔鬼”。可见,雍仲苯教四因乘囊括了人们社会生活的各个方面。具体来说,它渗透到藏族社会政治、经济、文化的各个飾域、如藏族大小五明中的星象学、エ艺学医学及所有祭神袪鬼、占卜算卦等仪轨均包括在四因乘之内。

我们知道,苯教的其它各乘(即五果乘)均是建立在“来世”的基础上.被那些脱尘离俗,离乡背井,经年隐居于山林之中,以渴求来世幸福的居士们用作超度众生的理论学说。相对而言,四因乘则面对的是世俗的社会生活,举行各种祭神和祛鬼仪式,求医治病、无非是为了诸事如意,平安健康。苯教经典《九轮回》中:“恰、囊、赤、司四因乘,不能解脱安世间”之说也说明了四因乘的世俗性。所以说,满足广大俗人(而非超离生活的人)的精神需求,这是四因乘最根本的宗旨。关于这一点,我们还可以从四因乗的教义及其历史发展中得以印证。我们从很多苯教书籍中知道,苯教鼻祖兴饶毕生传授了很多经论、据称有"八万四千种法门“。四因乘作为其中的一部分被兴饶当作“序幕”和"开场卷”来首次传授,其目的则是“先意承志”。因为古代象雄在尚未接受超世间的思想(诸如“涅槃”、'’解脱”、“觉悟”等)之时,他们更需要的是如何祈求鬼神,能预知未来,消灾免祸,健康长寿等人间法”。兴饶第一次来到吐蕃,宏扬超世间的五果乘等,但未能被吐蕃人所接受,无可奈何,只能对天祈祷、愿深奥的教理之花不久能在雪域生根发芽,最终撒下四因乗的种子后怅然离去。直到吐蕃第一代赞普时,苯教九次第乘司在吐蕃得以传播和推广。这说明四因乘不像以脱离轮回为目的的五果乘,它在古代社会生活和生产劳动中具有实用性特征,不仅容易被广大民众所接受,而且它还符合当时人们的精神需求,以至被视为不可缺少的精神食粮和生活手段。

“兴饶米沃见人们活着被邪魔和疾病所害,便传授四因乘治服二敌:首先以占卜和星算破识病因,中邪者禳拔之,以药治病,以法赎命,超荐亡灵。其次雍仲苯教乃众生受利之根本所在,对危害其魔鬼及外道徒,以赤辛法伏之”。《恰辛乘》中也亦称:“若当病魔缠身时、先用卜卦占祸福,是吉是凶明如镜,若是中邪以禳解,若是疾病则医治”。众所周知、在藏族古代社会,人们对自然界的认识十分有限,生活、生产及医疗水平极其低下。在这种情况下,苯教(主要是四因乘)便成为人招寄托希冀的重要形式。在他们看来,苯教四因乘对内(自身)能兴旺腾达,对外可消除一切危害。正如《占巴遗教》中所说:“囊辛乘、简言之,乃补足众生之利乐,是万物增长吉祥之妙法”。正因为苯教四因乘与世间利益密切相关,处处“显神“,オ在历史的过程中得以代代相传,经久不衰。自苯教在雪域立足后,至第七代止贡赞普灭教以前、四因乘一直被历代帝王所崇拜,格辛的地位(势カ)也随之愈来愈高、以至到了威胁赞普权位的地步,因而止贡赞普在反对格辛的大臣们的极カ怂恿下、掀起了历史上第一次灭苯运动。当时,四因乘作为关系到赞普自身利益,甚至是生死存亡、兴旺与否的“世间法”、被作为特殊政策而保留。因为消灭了四因乘,则无法向神灵祈求保护自己.任何事情难断吉凶,也无法施展法力消灭敌人;消除了四因乘,则疾病不能医治,邪恶不能驱遣。第七代赞普时四因乘已渗透民间,深入人心,继而在经济、政治,文化、军事等社会各个方面产生了深刻影响。

二、苯教四因乘对古代社会人们的思想领域的影响

由于受生产カ水平和认识能力的限制,人们对自然界的种种现象、如風雨雷电、地震山崩、洪水猛兽等自然灾害的发生感到恐惧和不可思议,并认为这些都是冥冥之中一种超人力量所控制,于是,便产生了自然崇拜、在藏区,早白诸候十二国之前,就有崇拜自然,崇拜神灵的各种苯教,如“赞苯” “魔苯“"洽苯"等等。在人们看来,一些无际的天空中存在着“拉”(即神),巍峨险峻的山峰上寓居着“年、

“(与山神相似的神),万丈深渊的海水中卧着"里”(龙或海神)。为了祈祷神灵保佑自己,或带来幸福和平安,便出现了各种各样的祭祀仪式。早期的祭祀仪式以杀生供血为主。对此,《空行智慧胜海传》曾作了较为详尽的记述:“这种宗教毎年秋季做名为牝鹿孤角的祭祀,即霎时将一千只牝鹿一起砍掉头颅,用其血肉做供奉。冬季做苯教血肉供,一下子杀死牝耗牛、牝绵羊,牝山羊各三千”。勿庸讳言,这种祭祀行为不仅在人们心灵上涂上残忍的、无情的意念,而且也给当时的经济发展带来巨大的负面影响。当然,纵观人类发展史,任何一种意识形态的形成和发展,不管它有无理论依据,只要符合当地人们的精神需求,能满足他们的心理愿望、便能在社会上存在,并流传开来。苯教的祭祀用现代眼光来看,显然是一种较为野蛮和愚昧的行为,但它有其产生的历史背景和社会根源、并在当时的社会中发挥了一定的作用。不承认这一点是不对的,否认这一点则更是错误的。

考察藏族古代史,苯教一度十分盛兴。人们认为’’神”无处不在,无所不能、是世界的统治者,任何事物都在它的主宰之下变化,而且神灵之多,数不胜数,如天神、地神、内神、外神、门神、灶神、马神、羊神、牛神、酒神、屋神……等等。自有了神、也就有了神灵祭祀仪式。聂赤赞普之前,大都以血肉供奉。"崇拜天地自然为神,而视人及动物为微不足道。所以有以屠杀大量牛羊为牺牲来祭祀神灵、有时以杀活人作祭品”。当然,苯教也经历了曲折发展的过程。据《赛米》等雍仲苯教书籍记载,在吐蕃各种土著苯教中,兴饶雍仲苯教是新崛起的一种外来教,所提倡的思想与吐蕃苯教不同,甚至大相迳庭。出于地方保护主义和排外思想,吐蕃苯教徒与兴饶及其思想进行过激烈的斗争。虽然在表而上兴饶征服了以贡杰王为首的吐蕃人及他们所信奉的苯教,并得以推广,但由于雍仲苯教与吐蕃以杀生供血为共性的各种土著苯教存在较大分歧,故而唯有四因乘被勉强接收之外,五果乘未能推及。

虽然五果乘在兴饶生前未能推及,但其基本思想——“怜悯”、“慈悲“、“轮回”、“因果”等从此开始渗透于吐蕃人的头脑之中。这可以从《司巴吉堆》等雍仲苯教经典中看得清漬楚楚。当时,兴饶用食子和酒水等代替以住在祭神时杀牛宰羊供奉血肉的习俗,对土著苯教进行了彻底改革。兴饶认为,大千世界所有生命都是平等的,只是从身、语、意三方而种下的种神业果(如善业和罪恶}的不同程度使有情众生分别生吾'’六道”或”六趣“(天.人和非天为三善趣;地狱、饿鬼和旁生为三恶趣)之中。当然,六道中轮回的生命也不是一成不、变,而是相互转化,循环往复。兴饶以此做为理论基石、创立了“善有善报,恶有恶果”的“因果关系”论。苯教四因乘自始至终贯彻“诸法无我,诸行无常,有漏皆苦,涅槃寂静”的人生观,倡导生命平等。因为“处于轮回转世之中,所谓贫穷或富裕,低贱或高贵,都是暂时的、虚幻的,绝对的、永恒的富贵权势是不存在的,同时亦不会有永恒的贫穷下贱”。并极カ宣扬“怜悯慈善“、“利人利己”的价值观与道德观,从思想上扭转了以往土著苯教影响下大量杀生祭血的社会习俗。也许有人不禁要问,这些都不是佛教的东西吗?提出这样的疑问是难免的。我们知道,佛苯两教经历了1000多年的斗争,期间相互吸收,相互渗透,这是正常的,也是必然的。因此.我们决不能听信“一面之辞”,妄加断言。然而,我们不少人要么从佛教徒所写的历史书籍及资料中去审视历史,要么从苯教徒所写的历史书籍和资料中去审视历史。这是不对的、至少是不全面的。就佛苯而言,不仅理论十分相似、而且都有庞大的经典书籍。在佛教《甘珠尔》和《丹珠尔》(以德格版为例)中,前者有103卷帙、后者有213卷帙,共计316卷帙。苯教《甘珠尔》和《丹珠尔》(以满日丹增南德所写目录为例)中,前者有209卷帙,后者有218卷帙,共有427卷帙。有一点可以肯定,藏族佛苯二教在长期的发展过程中既相互吸收,相互渗透,又相互排斥,相互斗争,从而形成你中有我,我中有你的局面。

三、苯教四因乘对藏族古代社会人们日常生活领域的影响

苯教对藏族古代社会人们思想和观念上的神种影响,必然会反映在其行为上,主要表现在以下一些方面:

1、出现了为死者举行超荐仪式的习俗。大量藏族古典文献记载,在兴饶还没有创立雍仲苯教之前,古代象維及吐蕃地区,人们奉信的是各种土著苯教。这些苯教大都认为,人死后并未终结,只有向所谓“念”、“赞”等神灵祈求,灵魂方能得到拯救,免受各种折磨和痛苦。所以,在古代社会,人死后便杀牛宰羊,甚至以活人殉葬或火祭畜生,通过祭祀、以求死者灵魂安宁。这在汉文史书中亦不乏记裁。据《通典》载:“人死杀牛马以殉,……其臣与灵自为友,号日共命人,其数不过五人,其君死之日.共命人日夜纵酒,葬日于脚下针,血尽乃死,便以殉葬。又有亲信人,用刀当脑缝锯,亦有将四尺木大如指、剌两胁下,死者十三有四五,亦殉葬焉。”另外《旧唐书》和《新唐书》中亦有相似的记载。自雍仲苯教四因乘从象雄传入吐蕃之后,这种恶习开始逐渐改变、取而代之的是超荐法。相传,吐蕃王朝1~7代赞普一方面治理国政,一方面“勤修此六苯,均得到正果,便依靠修行之果不留漏蕴,幻化为虹身,逝入法界。故人们称“天赤七王”,是通过光绳飞向天庭的”。由于这7位赞普修炼成佛,无一人将遗体留置世间。故当时按苯教意志,取消了活人殉葬、屠杀牛马祭祀各种神灵等土著苯敦仪式。这也为雍仲苯教日后在吐蕃立足打下了坚实的基础。后第9代止贡赞普被大臣洛安弑杀后,并没有向“年神”、“赞神’’等举行祭血仪式。当时其后商日烈杰将赞普之基建在雅龙河畔,并遨请雍仲苯教大师敦军等圣人为赞普进行了空前的超荐仪式、以超度赞普灵魂。《苯教源流宏扬明灯》中记载道:“为名’兴布’在贡布哲那地区举行超荐仪式,超度赞普灵魂,以安社稷。这种赞普超荐法留传至今有三百六十种”。从此无论是达官显宦、还是平民百姓,人死之后,必定举行超荐仪式,从而形成藏族独特的丧葬形式。

佛教传人尤其是立足吐蕃之后,虽然统治了整个藏族社会的思想意识形态领域,并持续长达1000多年,但在民间,苯教这种超度亡的仪式不但未能被佛教取消,反而被改头换面后仍然延用和流传。需要清楚的是超荐法是苯教的一种宗教仪軌,它是四因乘包含的一个内容。有关书籍中介绍,男女老少八十一种死法,有三百六十种超荐法,所以藏区至今当人(特别是年轻人)非正常死亡后,人们谣传某某人死后变成鬼魂、附身人体,说某某话等,这时死者家属无论他们信奉何教派,习惯上都请一些苯教徒到家里念经,举行超荐仪式。故在民间一直流传“那里有苯教徒,那里就无鬼魂扰乱”的说法。这些习俗或说法亦证明了苯教超荐法在民间的普遍性。

2、出现了煨桑(焚香祭祀),修建鄂博,悬挂神幡经旗等习俗。如前所述,在藏族历史上,在兴饶米沃之前有杀生供血等祭祀活动。正如《漫谈经要》中记载:“(当时)人们以畜生肉为食,居住在黑魔九地,人与恶鬼相伴,生下许多妖魔鬼怪之子孙后代,(生活中)如遇隆传以供血祭祀祈求神灵……'’。有人把这种供血祭祀与“煨桑”混为一谈.实际上供血祭祀只是“煨桑”之“源",而非后来藏族习俗中严格意义上的“煨桑"、关于这一点,我们可以从以下几个方面得以佐证:

(1)祭品不同。前者焚化牛、羊、鹿等动物肉,以熏燃形式供奉或敬献神灵;后者虽然是以焚化形式供神,但只许“用植物类柴火及酒水祭祀”,即主要熏燃柏枝、杜鹃花、檀香・药材等植物及所谓“三白三甘”。

(2)目的不同。进行血祭时,人们把所供奉的神灵(一般是山神——世间神)看作是能拯救灵魂,超度苦海的万能神,因而把自己今世的吉凶祸福,以及来世的幸灣安宁等愿望全部希托在它们身上,进行最隆重的祭祀——血祭,虔诚祈求,忠心販依,而“煨桑”时,所供奉的对象尽管也是这些神灵,但苯教认为这些是“世间神”,尚未脱离轮回,因此也无カ拯救或超度其它生命,供奉它们便但是出于攘灾或布施为目的。教义规定所有信徒除“三宝”之外,不允许向这些“世间神”敬礼,更不允许杀牛祭血,皈依此类神。

(3)概念不同。藏语文中的 “清洗秽气”或“涤荡污垢”之含义,而焚化柏树,檀香等植物时,散发出一种清香之气味,以此来淸洗秽气。而焚化牛、羊、鹿等动物肉.则散发出唯以忍受的腥味,不但无法祛污,而且还污染环境。

综上所述,血肉祭习俗与四因乘中的'煨桑''习俗,无论其性质、目的,还是行为方式都有本质的区别,不能混为一谈。那么”煨桑''是在什么时期从象雄传人吐蕃的呢?关于这个问题,苯教文献一致认为:兴饶在世时曾到过吐蕃,并亲自绐吐蕃信徒传授了以四因乘为主要内容的教义。郭哇格西•旦增朱扎在《大乗觉悟道雍仲苯教常识》中道:“祖师(兴挠)至四水汇聚处的源头将吐蕃地区威猛的鬼神慑服,并立为苯教护法神、给吐蕃地区的花教徒传授敬神、驱鬼、送崇的仪轨;为禳灾送崇而教授了植物花卉、熏香神饮等供品的用法”。与此同时,藏族独特的一种祭神法——“鄂博”也开始传入吐蕃。

“鄂”一词尽管在藏学界有多种解释,但实际上可能是一个外来语(似象雄语)。按苯教徒解释,它包含“宫殿”、“依存处”、“依托”等含义。“鄂”通常建在山顶。具体建筑形式为:底部垒石头.中间竖有上刻所供神灵的咒语和经文等的中柱,围绕主轴插有许多箭杆或树枝等。人们认为,神灵就依存其中。这样“鄂”也就成为神灵的“宫殿”。为了祈求生活幸福,消除灾难,藏区几乎每个部落或村庄都筑有“鄂博”。

除了在山顶上筑建“鄂博”之外,依照祈求目的和需求的不同,还可以在山腰、山根或平地等处建造。如想造福,就建在形如卧象之山腰;如想繁衍后代,就建造在形如狮子扑跃之山间;如想少年茁壮成长,就建造在树木茂盛的林中……。而且每当新建或复修“鄂博'’时,当地群众都要举行赛马比赛,以此来娱乐神灵,求得神灵的欢悦,以便日后保佑自己。

此外,在整个藏区,只要有藏族人家,就会在其顶上竖起一面高高悬挂的旗帜。有人说这是古代军旗的演变。其实这是苯教四因乘之中的一个仪轨。苯教四因乘认为、根据不同的用途和意义,神幡有多种多样。有从军出征时表示战无不胜,旗开得胜之军旗;有兴旺福禄之经旗:有出门如愿之经旗,另外还有防止邪气入门之“护门”旗,等等。

3、出现降神、占卜算卦等习俗。众所周知、在古代社会,由于生产カ水平低下,人们不位认为在天之外存在着人类及所有生命无法抗拒的”神”"而且把这个主宰一切、神秘莫測的”神”形象化,“附”在人体上,以请示何去何从,预言未来:这种现象在其它民族中也普遍存在,如古代汉文史书中即可看到有关“巫婆”,“神汉”、“巫师”等的记载:笔者认为,在藏区,这种现象源于雍仲苯教因为苯教把它归为四因乗之一的恰辛乘之内,在该乘中我们发现许多专门介绍众多降神法的有关记述、同时.在古代社会,由于人们对自然界的认识能力有限,无カ抗拒大自然山崩地裂及洪水猛兽,也无法违背日常生活中生、老、病、死等自然现象和自然规律,于是人们迫切希望得到“神”的启示和帮助。所以、这种祭神和降神法很快从象雄传播到吐蕃,并在历史长河中不断得到充实和发展。致使上至王室皇宫,下至每一个家族,都有自己的巫觋——巫觋木仅在古代藏族社会具有一定的普遍性,而且人们还赋予它较高的地位和特殊的权カ。把巫觋视为“神”的代言人,言必顺从、听其安排,毕恭毕敬,纵然是一国之君、部落酋长,也都听从他,尊敬他。

占卜算卦,也是苯教四因乘的内容和仪轨之一。有目共睹,藏族占卜算卦具有深刻的文化内涵及独特的表现形式。在恰辛乗中,占卜算卦不仗具有系统的理论,而且书籍浩如烟海。为宁玛派贤哲米庞・加羊南杰自称在撰写《明灯》时就参考了17卷有关占卜内容的书辯,而且这些书全是象雄苯教书。足见占卜算卦在古代藏族社会普遍存在,即使进入现代社会以后,占卜算卦在人们日常生活中亦比比皆是。譬如、孩子一降生,其父母就开始占卜、了解孩子一生中有无灾难等;成亲时以占卜方式选择良辰吉日;如果某人患病,则通过占卜了解是否是“魔鬼”作祟以及如何救治;当人们将要办一件事,却举棋不定时,亦去占卜、以作定夺;甚至丢失了牛羊等也要去占卜,以了解牛羊是否被狼吃了,或现在什么地方,向何方寻找等等。

以上例举,以仅是占卜在一个人日常生活中运用的一些事例,实际上,在古代藏族社会、占卜还在更大的范围(如政治,军事等}内发挥作用。对此笔者将在以后作详尽的介绍,在此不赘。

原刊于《青海民族学院学报(社会科学版)》(2002年1月)第29卷第1期,注释及引用略,文字有编辑,原文版权归作者和原单位所有。