摘要:繁衍生息于喜马拉雅文化圈内的藏族和纳西族是两个有着丰富的文化遗产和具有独特文化个性的民族。这两个民族之间的历史文化关系,成为中国西南民族史和文化史上的重要篇章。两者都在这一地区的历史上扮演过重要的角色。通过藏纳两地分布广泛的石棺葬等考古发现和大量的藏文、汉文及纳西文的历史文献以及语言、宗教、文化等材料分析,能证明藏纳两族是同源异流的,它们之间有着更为亲近的亲缘关系。

关键词:藏族;纳西族;族源;文化渊源

藏族是一个有着悠久的历史和丰富的文化遗产的民族。时至今日,藏族独特的文化内容仍然被世人所关注。从历史发展规律与文化意识的演变而言,藏族历史文化有其独特的一面。这种独特性不但对藏族主流文化产生过深远的影响,而且对其他藏系民族的历史文化也给以不同程度的影响。

从历史进程来看,藏族从远古部落氏族阶段发展到统一的单一民族几千年漫长发展时期,不断进行内部整合与再次分化。经过几千年的民族融合与同化,青藏高原上逐渐形成了藏民族这一特殊的语言文化群体,其语言宗教与文化特质渐趋统一,并兼具特性。与此同时,原属同一族源的支系从内部分化出来,形成单一的新的族群。这种现象从世界民族形成史中都能找到例子,是民族形成与发展的基本路径。

学术界把与藏族有同一族源关系的民族叫“藏系民族”,这些藏系民族的语言、行为、文化、宗教等都无不印有藏文化的烙印,甚至与藏文化有密切的兼容性。以藏族与纳西族为例,仅从目前状况分析,或从较早的(8、9世纪)文献记载来看,两族虽有不同的发展模式,但另一方面看,或从文化层面推断分析,又有某种内在的族际关系。

最近几年有不少学者从各类文献及文化现象入手,探讨南诏与李唐及吐蕃间的关系、藏族与纳西族间的关系,成果也颇多。然对藏族与纳西民族间的历史文化渊源关系,尤其是族源关系及文化亲缘关系,虽有涉及,但关注的不够,详细论述的也并不多见,已问世的成果大多观点一致。绝大部分研究者只据汉文文献,忽略了藏文原始文献,从而使研究结论大同小异,无明显理论突破,这不利于中国民族史的深入研究。对古代中国民族文化史与民族发展史及民族关系史来讲,关注汉文文献的同时,必须借助其他民族文字记载的古代文献,カ求找到新的突破口。对此,笔者不揣冒昧,在前人研究基础上利用藏汉文献资料进行互补论述,以一种新的认识探讨藏族与纳西族之间的古代历史文化关系,以求解释藏、纳间的族源及文化渊源关系。

一、从历史文献记载看古代藏纳族源关系

藏族祖先从远古开始就繁衍生息于青藏高原,区域辽阔而地貌不一,气候特殊而复杂多变。吐蕃王朝未统一青藏高原之前,藏族仍处于散居的部落邦国社会阶段,小邦林立。此时由于地域因素,各小邦间的生活方式和文化差异也比较明显,特别是距离甚远的地区间有明显的文化和生活习俗差异。当今学界形成了吐蕃统一前的藏系各部族属于单一民族并有别于藏族的定论。得出这样的结论,原因很多,研究者对藏文历史文献不是特别重视,或对藏文历史文献没有很好的把握和了解,只是片面地利用汉文文献中有关藏族史的零星记载所致。依当时历史之真实情况,应用古藏文文献与其他民族的历史文献进行互补研究,能够辨别这些混乱而模糊的认识。比如羊同(象雄)、羌、苏毗、党项等族与藏族没有血缘关系这种结论,在国内史学界似乎已成定论,没有多少质疑。但据藏文史籍进行梳理就会发现,这个定论在藏族史学界有待进一步讨论,因为几乎所有的藏文历史著作都异口同声地认为这些藏系民族与藏族祖先有着内在的各种血缘关系。也就是说,这些族群是同属于一个大的族群(广义上的)的异类部族而已。同样,无可否认的是,本文所要论述的纳西族和藏族现已成为两个有独特文化个性的民族,但比较不同文字记载的史籍就发现,古时的这两个民族在血缘和文化上有内在的民族渊源关系。下面首先从历史文献的记载来探讨两族间的族源关系。

1,藏、古羌人、纳西三个族群之族源关系

在达尔文出生前的一千年前,藏区已经有藏族祖先由父猴与母罗刹女结合繁衍而成的传说,并收进了成书于11世纪的藏文名著《国王遗教》中。近九成的藏文史籍不仅收录了这一传说,而且民间也普遍认同猕猴变人的说法。具体来讲,藏族人自己认为藏族远古四大氏族或六大氏族的祖先都是猕猴与罗刹女结合而生。这种观点可以看作是藏族人对本族来源的共同看法。当今史学界探讨藏族族源时有印度说、西羌说、鲜卑说等藏族外来说,但正统的藏文史籍和大量的古代出土文物及民间故事证明藏族并不是来自他方,而是起源于本土并繁衍生息在青藏高原的一个民族,当然,在后期的发展过程中吸收了其他民族的成分。目前普遍的说法是:尽管藏民族在形成过程中容纳了周边各族的成分,但其主体仍然是土著人。但其土著人到底是谁?在史学界对此也有探讨和研究,虽然不少论著谈及此事,但遗憾的是目前尚无明确定论,大多持羌人的说法。

在探讨藏族与羌人之间的关系时,有多数研究者认为古代汉文史籍称“羌”的部族是完全不同于藏族的一种古老人群,对这样一个结论,有个别学者提出质疑外,绝大部分学者依据汉文文献记载推断藏族是羌人的后裔或羌人的一部分。不解决这个问题,也无法彻底解释藏族和纳西族之间的历史渊源关系。

据汉文史籍记载,称“羌,本西戎卑贱者也,主牧羊。故‘羌’字从羊、人,因以为号”[1]。“羌,西戎牧羊人也。”[2]汉文古代文献中把“羌”作为从事畜牧,而且以牧羊为主的一个族群面出现。文献记载还有个“姜”的部族,对其含义的理解虽不甚一致,但都认为与“羌”关系极端密切。实际上“羌”和“姜”本是一个字:“羌”从人,作为族之名;“姜”从女,作为女子之姓[3]。姜从事农业活动,而羌主要从事牧业活动。章太炎说“姜姓出于西羌,非西羌出于姜姓。”[4]那么姜是羌中分离出来并从事游牧经济生活的部落,二者本属同族。从汉文史籍来看,姜或羌是分布在中国西北部各部族的通称,主要居住地是青藏高原东北部的广大区域。汉史中有“西羌”(nub spyng)、“党项羌”(Idong spyng)、“戎羌”(rong spyng)、"发羌”(bod spyng)、“白兰羌”(vbav spyn)等羌系部落的名称,这些名称是根据各羌人部落的族姓或居住地的不同面命名。那么,羌是不是古代居住在陕甘宁青地区的一个独立民族呢?只依据汉文史籍无法清楚地回答这个问题。对照藏汉文历史文献,发现羌主要是居住在青藏高原东北部或周边地区各部族的泛称,它们之间虽有不少差异,笔者认为却不能一概用“民族”这个现代群体术语来评论。

除了古代汉文史籍记载藏族与古羌人间存在着某种关系外,今人研究者也已经认识到古羌人和古代藏族之间的这种切不断的关系,但探讨藏羌族源关系时,多数学者坚持藏族祖先源于羌的观点。其实,分析这个问题,不仅要从汉文史籍入手,还必须要从藏文史书中找到线索。查阅藏文史书,以下几种文献记载对我们的分析很有帮助:(一)成书于9世纪左右的古苯教文献《四大氏族源流记》记载:“远古时期,在那原始的喇玉贡唐地方……天神后裔分四氏族,即马尔象雄族(smar zhang zhung),顿苏毗族(stong sumpa),董米娘族(Idong mi nyag),塞阿柴族(se va zha),其中,马尔与象雄为一族,董与米娘为一族,顿与苏毗为一族,塞与阿柴为一族,四氏族加舅氏果族称五大氏族。”[5]另一古苯教文献《黑头矮人故事》云:“(天神后裔)后各据一方,形成黑头矮人之六氏族,如再加细分则更多,六大氏族各有近千支系。”[6](二)《汉藏史集》记载:“藏族是源于猕猴与罗刹女……内四氏族为:顿(stong)、董(1dong)、赛 (Se)、穆(rmu或dmu),四氏族繁衍成为藏族人。”[7]《五部遗教》载:"(藏族)分成四部族即顿、董、赛、穆。”[8] “董(Idong)氏族的人多出王者,支(vbru或vbri)氏族的人英勇善战,噶(sga)氏族的人好学多才,扎(sbra)氏族的人富贵荣华,郭(sgo)氏族的人神通广大,本为神族,这五部族统称为五大氏族,属于高贵者也。其余卑贱者分成瓦氏(dbav)与达氏(zla)两族。”〔9〕这些史书明确记载藏族由四大氏族或六大(五大)氏族构成;(三)各氏族中支与噶的部族主要分布在黄河以南之北部,扎氏人分布在嘉戎地区和康区,董氏人主要分布在安多地区;(四)《格萨尔史诗》各部记载“岭”部落时,说“岭”部落由七个氏族组成,其中有个“下岭穆羌四氏”(smad gling dmu spyng sde bzhi)的部族;(五)藏史记载阿布董(a spo Idong)氏族时,称“董氏族也有白董、黑董、黄董、紫董、红董等多种,白董称白色神董,黄董称黄色太阳董,红董称红色藏人董。董氏族起初分化为六族,后来其中又分化成六族,再后来分化成十八大阿欠(nga chen bco drgyd)或十八大氏族(ris chen bco brgyd)、十八大秀氏(shul chen bco brgyd),加上支系羌氏人通称为穆羌四氏。"[10] (六)《汉藏史集》记载:“四大种姓:其一是白耶桑登天绳族,其二是黑耶扪稳如铁铸磐石部族,其三是羌赤聪慧神灯部族,其四是黑扪朱狗尾草部族。”[11]

以上均出自藏文历史文书,综合起来可概括为:藏族由四或六大氏族组成,这些氏族后来发展成很多氏族部落。而安多地区则主要由董氏人组成,董氏有“羌”的支系部族,四大种姓中也有个“羌”种姓。归纳上述材料分析,以下结论似能够初步成立:汉史所载的“羌”与藏文史书出现的“spyng”有很密切的联系。羌是分布在中国西部广大区域的众部族之统称,而这个名称很可能原来只指其中一个部落或氏族的名称,后来逐渐从特殊的个别名称演变为诸部族的统称,而用这种特殊的称法在历史上不少见。那么,属于藏族远古先人的“羌”氏族何时变为中国西部诸部族的统称,史无明确记载。不过,自秦汉以后,“羌”已是西部诸多群体的泛称,这是无疑的。不揣冒昧,笔者认为“羌”原来是分布在青藏高原东北部属于董氏族的支系“羌”(spyng)部落,中原人第一个接触藏族的部落是董氏族之部,其中系董族的“羌人”或“羌部落”为先,据藏文文献董氏人离华夏族聚居区最近,从而华夏人把用首次接触到的部落名来统称后来逐步接触的居住在西部地区之所有部族,这种可能性甚大。虽然属于董氏族的部落并非全是“羌人”(spyng),但与他们交往不深的华夏先祖借当时之语言习俗推断他们同属一族,故用“羌”名概括。因此,“羌”字虽从羊、从人,由华夏祖先创造,其音却很有可能借自藏族远古人的“spyng”字音。

另外,从诸羌部落的种种习俗和语言也似乎从另一方面提示着我们羌人属于远古藏族先民董氏族这个事实。从汉文史籍记载的古代青藏高原东北部有关地名、族名分布情况分析,多数称谓似乎源自于古代藏语。比如“戎羌”是居住在农耕地区的羌,“戎”藏文可书写为“rong”,汉语“戎”字似为藏语“rong”的音译,“戎”后加人称词尾“pa”字,既是农民或农耕居民之意。属于戎羌的“巴燕戎”可理解为藏语之“ha yan rong”,指今青海省化隆县一带,其地正处在农耕区,与“戎”意相符。汉朝的“洛都”也可与藏语“lung mdo”(意为谷口)相符。另外,其他如“党项”为藏语“Idong syng或Idong mi nyag”的音译(党为董,项为羌),“白兰羌”为藏语的“vbav li spyng”,唐旄为藏语的“vdam mi”,“多弥”为藏语的“Idong mi或stong mi"(有人认为应是藏族三大区域之安多地区,即藏语的“mdo smad”。也有人说是藏语之“stod mi”,意为“上部大”。)“耗牛河”为藏语“vbri chu”之意译,“嘉良夷”为藏语之“rgyal rong”等。从语音与语义角度分析,上述推断均可予以成立。《北史・党项传》称:“党项羌者,三苗之后也。其中有宕昌、白狼,皆自称猕猴种。”载党项羌认为自己是猕猴的后裔,而“宕昌”正是藏语之“thang khrom”或“mdva tshang”(古藏文文献载有“thang khrom”一地,据笔者考证,应为宕昌,现称为“mdvat shang”)一地。《后汉书・西羌传》云:"重兵死,恶病终。”《太平御览》也记载“死则焚其尸”。这些习俗均与藏族的远古习俗完全相同或基本相似。“源羝为神”的习俗和崇尚白色,三年一会盟等也同样是藏羌两个部族共有的习俗。另外,分布在青藏高原东南部的石棺葬为主的考古发现,也证明了藏族和古羌人是属于同一个文化系统的族群。据此笔者认为:古汉人称“羌”的部族是藏族远古氏族董氏人的支系“spyng”而得名,而用于泛称的“羌”并非全是属于董氏族的“羌”人。按照藏文史书说法,统称为羌的人应该包括支、扎、嘎等氏族成分,但汉史均以“羌”来代替。(上述推论均为一种假设和推测,本人的初衷是我们不妨用藏文历史文献对我国古代西部民族史进行一种全新的认识和把握,从中可以发现新的线索,这种观点能否成立需进一步研究探讨。下述均为在此推断基础上展开。)

古藏文文献称纳西族先民为“mywa”,“mywa”和“蛮”语音很近。“蛮”是古代汉人对南方民族的统称,又多用于称川东、鄂西南和湘西一带的民族。东晋十六国以来,中原纷乱,蛮人向东向北有所发展。“蛮”人人数众多,内部复杂,语言不一,习俗不同,社会发展阶段和特点,也不一致。吐蕃时期今云南地区居住着众多族体,族称繁杂。在云南东部(包括滇池地区)至贵州西部有所谓东爨和西爨。属东爨统治的主要是乌蛮,故称“东爨乌蛮”;属西郷统治的主要是白蛮,故称“西舞白蛮”。云南西部(包括洱海地区)主婁是白蛮和乌蛮,又有河蛮等其他族群。藏语“mywa”很可能借于“蛮”之语音,或汉语“蛮”借自藏语“mywa”,因为古藏文里把云南地区的纳西族等先民称“mywa dka rpo”和“mywa nag po”,很显然这是"白蛮”和"乌蛮”的义音混合译。古藏文文献还用“vjang”来指称南诏,后世藏族史家均用“vjang”代替“mywa”称纳西族。

那么,纳西族和藏族又有什么关系呢?中国民族史学界普遍认为纳西族是春秋战国时期从甘青一带的一部分氐羌人南迁而形成的。[12]这种观点在很多论著中论述颇多,在这里没必要赘述。根据现有藏文文献细加分析,分布在甘青一带的氐羌人疑似为属于藏族远古氏族之后裔。有关羌人情况在前面已论述,至于“氐”,秦汉时曾一度活动于陕西西南部,甘肃东南部和与之相邻的四川西北部[13]。氐很可能是藏语“sde”的转音,因为“sde”和“氐”不仅在语音上相似,而且含义也十分相近,“sde”有群体、集团、部落、组、部等之意,汉文文献中“氐”显然也是某一群体或部族。把“氐”视为一种民族的名词是一个对民族历史的误解[14]。如此一来,南迁的这一部分氐羌人分明属于与藏族族源相同的族群。

藏族先民与纳西先民等诸部族在远古时就有地缘、血缘上的密切关系,纳西族创世歌中称藏族与纳西族是同父异母的兄弟,纳西人更是把藏族视为兄长,反映了两个民族历史上的密切关系。但要是说纳西族族体全部为远古董氏支系羌部落的后商,难免有牵强之意。所谓的“羌”是藏族远古氏族各部族之泛称,但所有称为“羌”的人并不可能都是董氏支系“羌”部落的后裔,其中也有其他部族成分。如上述所论,纳西先民与藏族先民为同一族源的推断能够成立,那么本人认为:纳西族的主要成分为羌氏人,但同时还有其他几个氏族成分。如“摩沙嘎”(dmu tsha sga)氏族,也应是纳西族先民之一。藏文“dmu tsha sga”与纳西语“摩沙”读音很近,据方国瑜先生考证,“摩沙”或“麼些”是纳西族先民的称呼,“摩”是族名,“些”是纳西语中人之古稼田。可见,纳西族与“dmu tsha sga”之间有很密切的关系,很可能麼些族是“dmu tsha sga”之后裔。另,纳西族东巴经《创世纪》称纳西人的祖先是从天上降临到人间居住,藏文各史书也称吐蕃赞普是天神之子,后从穆绳(dmu thag)或穆梯(dmu skas)降临到雅砻地方而作人间之主。而藏文“dmu”含有天之意,从中可窺两族同源关系。敦煌古藏文文献有一份记载穆(dmu)氏人和恰(phywa)氏人之间联姻情况的文书,可知“穆”不仅仅是与苯教有关的一种词语,还与藏族远古氏族穆氏有紧密的关系。也有人把“穆”和“恰”与藏族远古神话联系起来对《猕猴与罗刹女结合衍生藏人》的文本进行含义释读,认为这两大氏族很可能是藏族最古老而原始的氏族[16],从中可以看出“穆”这一氏族的古老性。藏文各宗谱史称“嘎氏人以羊为图腾”,假设纳西族与藏族有血缘关系,那么纳西人崇羊这个习俗看,从图腾学的角度也可印证纳西族中有嘎氏族的成分。纳西族另外一个成分可能是支氏人。据汉文文献记载,纳西族中有“耗牛羌”的成分,还说耗牛羌人崇牛,而很多藏文史书又载“支氏人以耗牛为图腾”。"K在藏语称“支”(vbri),从语音学和语义学角度来谈,耗牛羌与“支”氏族有某种内在联系,而且图腾崇拜也说明纳西人中有“支”氏人后裔。

归纳上述,可推断以下两点:一,汉史称“羌”的族名由藏族远古氏族董氏支系“羌”(spyng)而得名;二,纳西族先民是藏系“羌人”(其中包括其他氏族成分)分化与发展演变的结果。

2,吐蕃时期藏族与纳西族间的政治历史关系

纳西族先民古羌人从青藏高原东北部南迁后,定居分布在今云南西北部、四川西部及西藏东南部,与当地土著居民融合杂居而逐渐形成麼些人,从而使族源相同的藏族和纳西族分化为两个独立的族群。根据文献记载归纳,南迁后的纳西族和藏族之间先后发生过两次大规模的历史关系,前一时期发生在吐蕃王朝时期,后一时期始于萨迦时期,终于西藏甘丹颇章地方政权时期。其中第二阶段主要是纳西族和与其邻近的藏族地区的关系为主,故在此不再论述。

公元7世纪吐蕃统一青藏高原诸部族后,其势カ开始向四周渗透。当时麼些人居住的地区正处于唐蕃缓冲带,唐和吐蕃都对这一地区极感兴趣。吐蕃和纳西族之间开始形成多方面的密切联系始于7世纪。早在囑氏专权时代,吐蕃军事势カ亦进入了廢些人居住的洱海一带。680年,吐蕃贡献安戎城,“由是系洱海诸蛮皆降于吐蕃”,吐蕃势カ进入洱海地区。但这种归附时有变化,当时的诸蛮在唐蕃间权衡不定,到公元8世纪初,这一地区最终附于吐蕃。敦煌古藏文文献载:“冬(703年),赞普赴南诏,攻克之。”[17]这里所指的赞普是吐蕃第35代赞普赤都松。赞普亲自赴战地指挥军队,可见诸蛮地区在吐蕃的战略地位上占有很重要的位置。又载:“冬(704),赞普行宫赴蛮地,薨。”[18]赤都松连续两年对诸蛮地区采取军事行动,最后卒于军中。又有藏文史籍载赞普战死于军中,只得到尸体的大腿部,可见战争之惨烈程度。古藏文文献记载赤都松赞普的业绩时说:“赞普又推行政令及于南诏,使白蛮来贡赋税,收乌蛮归于治下。”[19]说明了赤都松后期吐蕃确有对纳西族实行某种统治。吐蕃征服西洱海地区后,在剑川北金沙江畔架设铁桥,设置神川都督府,加强对新増领土的统治。吐蕃第36代赞普赤德祖赞(704年-754年)即位不久,唐监察御史李知古率军讨伐与吐蕃有联系的姚州蛮(云南姚安县),李知古“因欲诛其豪杰,掠子女为奴婢,群蛮怨怒。”[20]其首领傍名联合吐蕃军队攻李知古,杀李知古,并以尸体祭天来发泄不满。可知当时吐蕃在洱海地区仍保持着势カ。紧接着,为了解决交通不便,吐蕃在漾水(漾海水)、濞水(顺漁水)上建铁索桥,以通西洱河蛮[21],并建城守卫。随之唐蕃间发生争夺诸蛮地区的战争,也刺激了洱海部族,诸蛮内部发生裂变,从部落分立的状态逐步走向统一。当时在该地区较强大的有六部,其中蒙舍诏(即南诏)最强大。蒙舍诏利用唐蕃间的矛盾扩张自己的势カ,其王皮罗阁时期已经逐步吞并周围各部。皮罗阁对唐交好,但同时也对吐蕃示好,古藏文文献云:“鸡年(733),赞普行宫住于准,唐使者李尚书、蛮罗阁等前来赞普王宫致礼。”说明赤德祖赞还亲自同皮罗阁会过面。唐也企图利用蒙舍诏消灭洱海一带的吐蕃势カ,738年封皮罗阁为“越国公”,賜名归义,后又封“云南王”。唐朝帮助皮罗阁统一六诏建立南诏政权,从而使南诏成为唐的藩属国。南诏已成为唐的藩属,但安戎城仍在吐蕃手中。唐朝费尽心思于740年夺取安戎城,但好景不长,748年皮罗阁去世后,其子阁逻凤继位,与唐渐起矛盾,开始疏远跟唐的关系,与吐蕃相结。这是因为南诏的不断扩张使唐对其一味支持的策略发生动摇,唐朝的边将转而采取高压政策所为。751年唐剑南节度使鲜于仲通遣大军攻南诏,阁逻凤遣使谢罪,但鲜于仲通一意孤行,囚禁南诏使者,进军至西洱海。南诏派首领杨利等至浪穹向吐蕃御使论若赞求援,论若赞“通变察情,分师入救”'[22]。结果唐军大败,死者达6万余。此战使南诏与唐彻底决裂,而吐蕃与南诏的关系则密切起来。南诏打败鲜于仲通后,“遂遣男铎传、旧大酋望赵佳邓、杨傅磨计等子弟六十人,赍重帛珍宝等物,西朝献凯。”敦煌藏文文书明确记载来吐蕃的使臣叫段忠国,此人也出现在德化碑,且在碑阴名列第一。敦煌藏文文献也载:“南部下方的南诏腹地,有谓白蛮之王者,乃一不小部落,赞普以高深的谋略封诏赐之,蛮王名阁逻凤者遂俯首称臣,赞普乃封之曰’赞普钟’(btsan po gcung)。因此,人多之国又添属民,地广之域又增疆域,自收南诏王为吐蕃之臣属后,唐廷势カ大衰,政局不安。[23]吐蕃给南诏王赐金银,其号东帝,还封百官,賜告身。賜给南诏的“大瑟瑟告身”为吐蕃告身官衔中最高一级告身,整个吐蕃史中获此殊荣者并不多,可见吐蕃把南诏的归降看得如此重要。此后南诏以赞普忠(意为赞普弟)纪年,吐蕃与南诏不但在政治上,而且在经济上、文化上也有了频繁的交往。

后赞普赤松德赞时期南诏似背叛吐蕃,但很快又被吐蕃所守。敦煌藏文文书载:“其后,白蛮南诏之部忽心生叛逆,时,召庐・赤斯冉夏拜为将军,于山巔布阵进击之时,杀南诏多人,擒获悉编掣逋(spyan chen po nying rum)等大小官员,及庶民以上三百一,十二人,南诏之王承认错误,从新列为直属藩部民户,征贡赋,并委以往昔之职司。”[24]

吐蕃势力退出南诏约在795年左右,但诸蛮居住之西部部分地区仍由吐蕃所控制,至吐蕃王朝的结束。汉史载:“云南王异牟寻遣其弟凑罗楝,献地图、土贡及吐蕃所给金印,请复号南诏。”[히“南诏攻吐蕃昆明城,取之。”[25]吐蕃从公元7世纪开始把势カ推进诸蛮地区,并统治该地区超过百年,纳西族和藏族之间产生从两族分化以来的第一次大规模政治文化经济关系。这种关系不仅记载于汉藏史籍,也明确记载于南诏时期的德化碑、格子吐蕃石碑等。吐蕃与南诏政权间的政治关系于9世纪中叶已宣告结束,但吐蕃大量士兵及官吏仍留守神川以北地区,与纳西先民发生着频繁而复杂的关系。

二、古代藏族、纳西族文化渊源关系

1,从文化形态看藏族与纳西族间的文化渊源关系

文化是人类创造的不同形态的特质所构成的复合体”[27],是一个特定社会中代代相传的一种共享的生活方式。研究藏族文化系统时,不仅要研究藏民族本身的各种文化现象,也要把周边民族的文化体系联系起来加以探讨。这是因为藏文化生成于青藏高原独特的自然环境中,整个青藏高原是一个大的文化圈(cultural circle),而其主体文化无疑是藏文化,其中包括不少民族的文化成分。因此,在探讨纳藏间的文化关系时同样要把纳西文化置于青藏高原文化圈内,进行两族间文化异同的研究。

藏族和纳西族虽然是生活在不同区域里的两个族群,文化类型(culture type)不仅相似。但两族同处一个文化圈内,有多种相似或相同的文化特质,两个民族的文化模式(culture pattern)也基本相同。比如:纳西族和藏族之间有混淆不清的宗教文化关系,日常生活方式和礼仪习俗也基本相同。这其中有后来两族间频繁交往的因素,但笔者认为主因还是纳西族从藏系古羌人分化出来的结果。纳西先民从青藏高原东北部迁徒到滇川地区的过程中,把原来的各种文化特质也随之带到新的居住地。因为战争、经济贸易、通婚、迁徒等因素使文化面貌常常会发生重大变化,能导致各种文化现象的转移或裂变,会影响到具体文化形态的形成。迁徒不仅使文化现象发生变化,也能把文化特质原貌原样地带到另一块地方。纳西族南迁的过程中把东巴教(ston pvi chos lugs或kto pvi chosl ugs,实指斯巴苯教或世续苯教)随迁徒带到滇川地区,同时把语言、习俗、传说等也传播至新的居住区。但是,在文化的迁移和传播过程中,其内容和形态自然会发生变化,生活方式因新的环境而改变后,文化模式也发生相应的变化。纳西族文化也不例外,纳西族先民和古董氏羌人本属于同一个文化系统的族群,文化模式也基本相同,但后来因自然环境的改变与社会内部的发展变化,使两个民族的文化形态出现差异。

纳西族处于其独特的文化区域(culture area)当中,这说明藏族和纳西族文化存在差异性。纳西族和藏族间的多种文化特质很相近或基本相同,这又说明两族文化上的关系并不是一般交往关系那么简单,两者间同时存在着密切的文化渊源关系,其中隐藏着众多无法确定的内容。总之,藏族和纳西族文化共同具有青藏高原远古文化特质,联系紧密,是同在青藏高原文化圈内的两种文化类型。

2,从语言看藏族与纳西族间的文化渊源关系

对藏族和纳西族来说,语言均属汉藏语系藏缅语族语言,在语音、语法、词汇等方面有多种相似或相同之处。首先,纳西族语言中有很多藏语成分。比如在词汇方面,纳西族把天读为“mu”,“mu”疑为藏语“dmu”,“dmu”是藏族远古氏族之一,或是苯教的一种特定文化符号。藏族神话和传说中有“dmu thag”(穆绳)和“dmu skas”(穆梯)之说,意为通向上天的绳子和梯子,这名词也跟藏族斯巴苯教有直接的关系,前人多有论述,在这不做详述。纳西语把祭祀者(东巴)称为“do bba”,跟藏语的“gto pa”(祭司)或“ston pa”(指路人或祖师)完全相同。另外还有许多这样的例子:藏袍在纳西语中称“ciub ha”,是为藏语之“phyu pa”,商人称“copa”或“tshong-pa”,祭瓶称“biubba”或“bum pa”,女神称"lamu”或"lha mo”,丁巴什罗称"do bba sherl lo”或“ston pa gshen rab",马称“da"或“rta",杜松称“shu gpa”或"shug pa",蛋尾称"gv mail"或"sgong smad",文笔山称“mu pu”或“ajang ri smug po”,剧毒称“ddvnaq”或“du nag”,黑太阳(不吉之日)称“nimeinaq”或“ni ma nag”等等,其中不乏古代藏语成分。春秋末期羌人的领袖“无弋爰剑”被说成是纳西人祖先,“无弋”跟藏语“vu yog”之音一致,《汉书》称“vu yog”是奴隶的称谓,爰剑曾被秦人执为奴隶而得了“无弋”之名。纳西族称奴隶为“无”,而“无”也被古代纳西族尊奉为神者,可见“无弋”或“无”有奴隶之意,和藏语“vu yog”在音义上恰好一致。“爰剑”从语音学角度来看,似是藏语的“gyog rgyal”,也有人说是“yab rgyal”[28]。又,战国时期的羌人领袖“卬”是无弋爰剑之孙,有我之意,从其音来看,与藏语的“nga”完全一致,而藏语“nga”恰恰是第一人称代词。东汉时期的《白狼歌》流传于纳西族居住区,据历史学家马长寿、王静如、黄奋生、黎宗华等考证,得出白狼语跟藏语有密切的关系,认为白狼语是属于藏语的一种方言"[29][30][31]。这个结论对研究纳藏语言的同源关系提供了珍贵的资料。纳西族先民从青藏高原东北部南迁至今滇川地区后,与周边土著居民发生了包括语言在内的各种交往,使好多词汇变了音,但最基本的一些词汇及其音义仍然保留到现在。

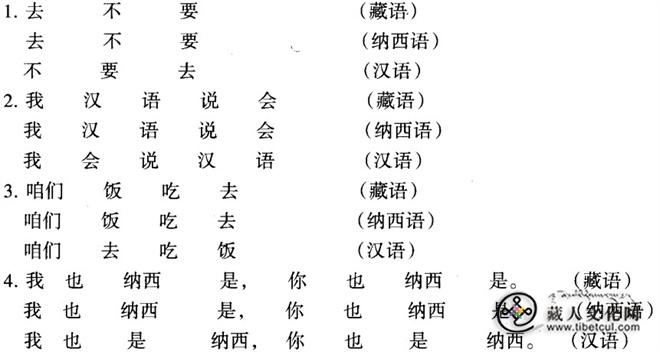

任何一个民族在语言上肯定会发生某些变化,而且最快并容易变化的是词汇部分。但值得提及的是,在语序等语言的语法规则上则很难发生变化,这种语言的语序规则是基于使用其语言的特定人群的思维方式。不同民族间语言的思维方式是大不相同的,而这一特定人群比较固定的思维方式由诸多因素所为。所以,语序可以看作是研究不同族群血缘关系的某种重要依据。笔者在比较纳西族和藏族语言的语序时,发现两族语言之语序有惊人的相似之处。下面举几个例子证实一下[32]:

从上面的例子可看出,纳西语和藏语的语序是完全一致的,是主语一宾语一谓语南语序规则,都属于SOV型语言。而汉语的语序则为:主语一谓语一宾语,则是典型的SVO型语言。所以,从语言的语序来看,纳西语和藏语同属SOV型语言,说明纳西族和藏族语言的思维方式是相同的,从中也能得出纳西族和藏族同源的历史事实之结论。语言学家们相信,语言可以像家族、世族那样有亲属关系,来源于一个共同母语的不同语言是亲属语言,来源于远古同一始祖语言的各种语言也属亲属语言。据此我们可以初步断定:纳西族和藏族语言是来源于一个共同母语的亲属语言。

值得注意的是,当研究古代民族的语言族属问题时,应该以语言文化变迁和族群分化、融和的历史发展眼光来分析和看待这种古代语言的族属问题,而不是以后来民族识别划分后的单一民族语言状况来论述某种语言是属于当代的某个民族。

3,从宗教信仰看藏纳间的文化渊源关系

用宗教人类学研究方法对藏纳间的宗教关系逐一进行对比研究,有助于揭开两族间分不开的宗教文化渊源关系,但因篇幅所限,在这只能做简略述论。藏纳两族的宗教关系研究主要应放在苯教和东巴教之间的关系上,虽然后期藏传佛教也对纳西族的信仰产生较大的影响,但此因不涉及主题,暂且不论藏传佛教对纳西族信仰多样化的影响,而着重探讨苯教和东巴教之间的渊源关系。

当今藏学界很多学者普遍认为雍仲苯教(gyung drung bon)为藏族原始宗教,称藏族人最先信仰的宗教应当是雍仲苯教。从藏族宗教发展的历史踪迹来看,这种说法有待进一步深入研究,据大量藏文苯教文献记载,发现被称为苯教祖师的东巴辛饶所创之雍仲苯教不是藏族原始宗教。依古藏文有关苯教文献的零散记载可推断,东巴辛饶不过是苯教雏形阶段的一个巫师或祭司而已,他与几个苯教巫师并列出现在一起,与其他巫师在宗教地位上没有高低之分,而且他生活的年代也并不像诸多后期藏文文献所载的那样很久远。按现存的古藏文苯教文献分析,在雍仲苯教没有创立之前,藏区盛行的是一种以祭祀为主的原始宗教,这个原始宗教当时也不叫苯教,东巴辛饶在这种原始宗教的基础上创立了雍仲苯教。但无可争辩的是,万物有灵的这种二元论原始宗教对雍仲苯教产生了深远的影响,几乎完全被雍仲苯教所吸纳,同时苯教徒自己把苯教的创立年代推向更久远的时代,后期苯教徒把这种原始宗教称为“斯巴苯”(srid pavi bon,原始苯教)。纳西族南迁之前,青藏高原普遍盛行的是这种原始宗教或斯巴苯教,很有可能纳西族先民最初也与藏系其他氏族共同信仰这一宗教,纳西族先民南迁时,这种宗教信仰随迁徒带到今纳西族居住区,并一致保留了下来。安克曼(B.Ankerman,1859年一1943年)说:“人类之分成各种族与支系时,原始文化的分化,一定与之相偕,而其中也有宗教分子。当民族迁移,生活在新环境之下,无疑地也使宗教的元素有分歧的发展,因此各种文化圈必然都创造了自己的宗教。”[33]当然,纳西人到达今居住区后,固有宗教有所变化。公元7世纪吐蕃势カ到达纳西族地区后,当时藏族人普遍信仰的雍仲苯教也随之再次传到纳西族当中。有学者认为吐蕃征服诸蛮地区后,所信仰的佛教随之传到这一地区,但笔者一贯认为这种可能性不大。虽然公元8世纪中叶佛教已强行确定为吐蕃国教,可依据苯教文献及古藏文文献,苯教仍然为当时藏族人的普遍信仰,佛教传播的强度有限,“其主流文化应该是以包括苯教文化在内的传统文化,外来的佛教文化在这时还没有完全被民众真正接受。”[34]后因藏族社会进入分裂割据状态,连年战争,平民起义大增,社会陷入长期混乱之中。在苦难的社会环境之下民众オ逐渐有意无意地接受佛教,经过一两个世纪后,慢慢成为主流文化。

现在,我们很难从东巴教中确定哪些宗教现象是经过什么途径并于什么时候传入该地区的,但从藏纳间同有的宗教现象和共有的宗教仪式以及两种宗教(苯教及东巴教)产生的年代可以看出两族宗教间相互影响的痕迹。

首先从苯教和东巴教各自宗教的名称谈起。苯教的“苯”(bon)在藏语里有好几种解释,但许多文献认为“苯”是“诵”的另一种写法,有“反复念诵”之意。对于巫师或祭司来说,他们多以“反复念诵经咒”来驱逐邪魔、祈请平安。纳西语“东巴”也有“念念有词”、“吟唱”、“咏诵”等意,在现代纳西语中还引申为“啰嗦”、“喋喋不休”等意。东巴研究者和志武先生认为“苯波”(bon po)是“东巴”的古称,现在普遍所说的的“东巴”是民间的一种叫法目。按此说法,“苯”或“苯波”与“东巴”语义相近,语义学上的相似性和含义上的近似性,彷佛给我们预示着某种可能性,即这两个古代宗教同源分流的一个现象。和志武先生的“苯波”(bon po)是“东巴”古称之说中,可以看出作者的意图:东巴教源于苯教,或苯教和东巴教之间有很密切的关系。西藏大学拉巴次仁先生认为“东巴”是藏语“gto pa”(意为祭司)的谐音,否定“东巴”为“ston pa”(意为指路者或祖师)之说,把东巴教称为“gto pavi chos lugs”,说“东巴”是藏语“gto pa”的借词[36],这种观点有一定可信之处。“gto pa”一词有祭司之意,东巴教祭司自称“苯补”(km po),与上述“东巴”和“苯波”的词义完全吻合。但藏传佛教徒把佛祖释迦牟尼也尊称为“ston pa”,纳西族先民南迁时东巴辛饶似乎已创立雍仲苯教,并有一定的影响,所以按这种宗教创立者的尊称取名称“东巴教”也有可能。苯教中东巴辛饶与东巴教中丁巴什罗的姓名以及来历、两个祖师的父母、娶妻生子、子弟等一生的经历几乎是同一个版本,很有可能两个祖师的姓名其实源于一人,从而也进一步证实东巴教与苯教有同源的关系。有人说从纳西族语言文字材料来看,东巴教产生时期大概是吐蕃统治纳西地区的年代[37]。但笔者发现,这种说法有可疑之处。如果东巴教看做吐蕃统治南诏时传入纳西地区宗教的话,那么当时的情形随着宗教的传播藏族语言文字文化也应相应地传到纳西地区,至少对纳西象形文字产生一定的影响,因为藏族语言文字对周边民族产生深远影响的例子并不少见,而事实却不是。

从东巴教和苯教的宇宙起源观来说,两者都认为宇宙起初源于卵,世界和生命皆起源于蛋卵。“卵生说”生命观可以明显地看出两教思想体系的相似性,但我们仔细审视,又可以看出东巴教卵生说从性质上看比苯教经典中的卵生说要显得原始和古朴。这是因为苯教经典在后世被不断地补充和修改所致。东巴教研究者们也对这一宇宙起源卵生说予以重视,如华建昊先生说东巴教和苯教之卵生说有许多共同之处,东巴教的卵生论中有许多藏语词语成分,说明两教间有一定的关系[38]。但对这样一种几乎相同的卵生说,他们却否定相互之间有渊源关系。这种观点不知基于何种考虑,但东巴教卵生说故事中有“sgong”“srid pa""arid pavi rgyal mo""ri rab""abyung ba"等藏语名词以及相同的宇宙起源说法,均在现实生活中藏区流行的苯教词语里随手可见,说明两者间完全有可能存在渊源关系。假设东巴教产生于吐蕃时期,这些名词也不会是纳西语而由吐蕃人借用,因为这些名词本来是藏语。

从信仰上说,纳西人崇拜阿尼玛卿神山,把阿尼玛卿叫做“ma-mi-bpo-lo"(mar me sbom ra),与居那世罗共奉为众山的母亲和父亲。和苯教相同,东巴教鬼神也有“天神”“财神”“风神”“灶神”“水神”“鬼”“穆”等神灵系统,对这些鬼神的祭祀方式也基本相同。

另外,从宗教仪式和法器来说,两教也有密切的关系。东巴教中有祭天、祭山、杀魂、喊魂、赎魂、驱鬼等仪式,苯教也有这些仪式,而且内容和仪式过程基本相同。苯教驱鬼仪式和东巴教祭风仪式很相似,过程也几乎一样。而且,东巴教和苯教都普遍使用箭、多玛、鼓、镜子等法器,对于苯教所推崇的雍仲符号,东巴教也用它作为吉祥与善的标志。和志武说纳西东巴教经文中有专用藏语念的经书,可知两教在内容和形式上都有渊源关系或密切的相互影响关系[39]。

总之,从历史文献和宗教信仰的演变可以看出纳西族东巴教与苯教属同源异流,东巴教的各种宗教现象都受苯教影响所致,尤其是藏族原始宗教即所谓的“斯巴苯教”(原始苯教)的影响更深。但后来由于藏传佛教盛行,藏传佛教也开始对东巴教产生影响,东巴教的教义和仪式中吸纳了藏传佛教的不少因素,产生了融会藏传佛教和东巴教文化于一体的“神路图”和受藏传佛教唐卡画影响的东巴卷轴画等。同时,自明代以来,藏传佛教在纳西族地区繁荣昌盛,信徒众多,广建寺院。公元15世纪,纳西族木氏土司同囑举派上层人士建立密切的关系后,噶举派实カ在纳西族地区逐渐增大,纳西人到西藏学佛法而有成就的人也不少[40]。

结语

20世纪以来,中国民族关系史研究更多关注的是汉民族与少数民族之间,或是在中国历史的政治舞台上有过显赫地位的民族之间的历史关系,少数民族之间历史关系的研究则显得比较薄弱。虽有一些这方面的研究成果,但多数以民族间的文化差异或后期的民族关系为中心,忽略了这些民族在远古时期或古代的内在历史文化关系。还有人仅从个别的文化现象以及片面的历史资料来大肆渲染这些民族间的文化差别,不注重各语种文献资料的互补研究,或不顾及文化的变迁与传播规律,故其研究结论也难以让人信服。中华民族多元一体格局的发展与形成,既是汉民族与少数民族间在长期的历史发展进程中彼此交融、互动发展的结果,同时也是各少数民族间自古以来相互交流、彼此互助、相互融聚的历史结晶,其中不乏有亲缘关系的民族间初期的同源和后期的异流关系。可惜由于历史文献资料的欠缺,研究者个人的兴趣爱好,致使这个重要的研究内容,较少有专门而详实的相关研究成果呈现,这是当今民族史研究中的一个缺憾。所以,本文以藏文历史文献资料为主,借助汉文文献资料及相关研究方法探究藏族和纳西族之间的古代历史文化关系,カ求解释藏、纳西两族的族源问题以及文化渊源关系,对藏族与纳西族之间的关系研究作一点补遗失阙的努力,拋砖引玉,就正于方家。

本文写作过程中得到合作导师周伟洲老师的指导,特此致谢。

参考文献:

[1]太平御览(卷794)[M].北京:中华书局,1985.

[2]说文・羊部[Z].

[3]范晔.后汉书・西羌传[M].北京:中华书局,2007.

[4]章太炎.西南属夷小记[Z].

[5]Samten G.Karmay and Yasuhiko Nagano,The call of the Blue Cuckoo,National Museum of Ethnology.Osaka,2002.P1

[6]Samten G.Karmay and Yasuhiko Nagano,The call of the Blue Cuckoo,National Museum of Ethnology.Osaka,2002.P91

[기巴觉桑布.汉藏史集<藏文>[M].成都:四川民族出版社,1985.12.

[8]乌坚岭巴.五部遗教<藏文>[M].北京:民族出版社,1990.58.

[9]扎西尖措,图却多吉.藏族宗谱史<藏文>[M].西宁:青海民族出版社,19914

[10]仁青诺日.藏族简史<藏文>[M].兰州:甘肃民族出版社,1996.44.

[11]巴觉桑布.汉藏史集<藏文>[M].成都:四川民族出版社,1985.128.

[12]杨富泉.纳西族与藏族历史关系研究[M].北京:民族出版社,2005.18.

[13]万永林.中国古代藏缅语族源流研究[M].昆明:云南大学出版社,1997.15.

[14] 杨士宏.安木多东部藏族历史文化研究[M].北京:民族出版社,2009.3.

[15]方国瑜.麽些民族考[C].民族学研究集刊,上海:商务印书馆,1944.4.

[16]石硕.藏族族源与藏东古文明[M].成都:四川人民出版社,2001.31—41.

[17] [18][19][23][24]王尧、陈践.敦煌本吐蕃历史文书(上4].北京:民族出版社,1992.20,20,53,54,57.

[20]司马光.资治通鉴[M].北京:中华书局,2007年,卷210。

[21]刘肃.大唐新语[M].北京:中华书局,2004年,卷11。

[22]转引自王忠《新唐书吐蕃传笺证》[M].北京:中华书局,1963年。

[25]司马光.资治通鉴(卷234)[M].北京冲华书局,2007.27.

[26]司马光.资治通鉴(卷235)[M].北京:中华书局,2007.3.

[27]司马云杰.文化社会学[M].北京:中国社会科学出版社,2003.9.

[28]黄奋生.藏族史略[M].北京:民族出版社,1989.4.'

[29]王静如.东汉西南夷白狼慕汉德歌诗本语译证[C].西夏研究,1930.

[30]黄奋生.藏族史稿[M].北京:民族出版社,1985.

[31]黎宗华.西羌与多康藏族[C].青海民族研究,1991,(3).

[32]纳西族文化大观[Z].昆明:云南民族出版社,1999.62-99.

[33]施米特.原始宗教与神话[M].萧师毅,陈祥春译.上海:文艺出版社,1987.302.

[34]孙林.藏族史学发展史纲要[M].北京:中国藏学出版社,2006.133.

[35]和志武.祭风仪式及木牌画谱[M].昆明:云南人民出版社,1998.2.

[36]拉巴次仁.苯教与纳西族东巴教比较研究<藏文>[M].北京:民族出版社,2003.33.

[37]郭大烈,和志武.纳西族史[M].成都:四川民族出版社,1994.223.

[38]贾克荣.云南藏学研究论文集[C].昆明:云南民族出版社,1991.204.

[39]和志武.纳西东巴文化[M].长春:吉林教育出版社,1989.46.

[40]罗桑益世活佛.女儿国诞生的活佛——罗桑益世 回忆录[M】昆 明:云南 民族出版社 ,1995.

作者简介:叶拉太,男,藏族,青海尖扎县人,陕西师范大学西北民族研究中心历史学在站博士后,青海师范大学副教授,博士,历史文献学专业硕士生导师,主要研究藏族史与藏族历史文献。

原刊于《西北民族大学学报(哲学社会科学版)》2012年第1期,原文版权归作者和原单位所有。