摘要:唐卡是藏族文化艺术中的瑰宝,也是一种藏传佛教文化的视觉传达形式,具有庞大而严密的审美体系。唐卡的绘画艺术具有十分鲜明的审美特征:动感流畅的线条美、绚丽鲜活的色彩美,题材包罗万象、意蕴隽永悠长。本文对唐卡绘画艺术体现出来的审美特征进行分析与探讨,旨在促进唐卡文化的传承与发展。

关键词:非遗;唐卡艺术;审美特征

作为非遗的唐卡艺术,是藏族文化的一颗璀璨明珠,具有独特的艺术魅力和深厚的文化内涵。唐卡不仅是藏族宗教信仰的重要载体,更是民族历史、文化传承的生动展现,被誉为中华民族绘画艺术的珍品、藏族的“百科全书”,2006 年被列为国家级“非物质文化遗产名录”。

在藏族人民的日常生活中,唐卡艺术无处不在。无论是寺庙的殿堂,还是家庭的佛堂,甚至是山野牧区的帐篷里,都可以看到悬挂的唐卡。这些精美的唐卡,以丰富的色彩和细腻的笔触,描绘了佛教的神灵、传说故事以及藏族的历史文化,展现了藏族人民对美好生活的向往和追求。

历史上唐卡画师通过口传心授的方式,将唐卡的绘制技艺代代相传。在绘制过程中,画师们不仅注重画面的构图和色彩搭配,更追求画面的神韵和意境。他们用自己的智慧和汗水,为唐卡艺术注入了生命和活力。但是,这样小范围的传承模式,使掌握唐卡绘制技术的画师十分稀少。甚至,唐卡一度面临失传的风险。“根据 2006 年政府普查唐卡画师的数量依据,以勉唐派传承为例,由于历史因素等多方面原因,拉萨包括山南地区持有勉唐派传承的唐卡画师不足30 人,青海热贡地区的唐卡画师不超过 50 人”。[1]

改革开放以来,国家和西藏自治区人民政府十分重视古老的唐卡艺术,投入巨大的财力物力人力保护这一具有丰富民族文化特色的画种。2006 年唐卡被列为国家级“非物质文化遗产”以来,政府采取多方举措,在各画派挑选杰出代表作为非遗传承人,为唐卡艺术的传承和发展提供了切实的保证。

唐卡的教育教学方面,除了西藏唐卡画院这样由个人创建的唐卡教学机构,在公办大学内部也设立了唐卡绘画专业,如西藏大学、青海大学都设有唐卡绘画专业。唐卡教学模式的转变让更多的人拥有了接触学习唐卡的机会,为古老的唐卡艺术注入了新的生机与活力。

积极开展旧有唐卡的修护工作。国内最早专门从事唐卡保护及修复工作的是内蒙古包头博物馆研究馆员白云飞先生。白先生自 2001 年开始唐卡修复工作,发表过多篇关于唐卡修复的文章。我国第一部唐卡艺术保护与修复理论著作《古代唐卡的保护与修复》便是出自白先生之手。[2]数字化技术也用于唐卡的保护与修复。我国首个利用数字化处理技术,对唐卡进行数字化修复保护的项目是西北民族大学王维兰教授的《唐卡图像数据库检索与特定破损区域修复》项目,“该科研项目主要由建立和设计唐卡图像数据库系统、开发唐卡图像检索系统、研究唐卡图像分割技术和唐卡图像修复研究四部分组成。采用数字化处理技术,将大量唐卡以数字图像的形式保存,并利用现代计算机图像处理技术,研究和恢复破损图像,再现唐卡完整画面”。[3]该项目对我国的唐卡数字化保护修复具有开创性的突破;一些唐卡画师也开始尝试将唐卡艺术与现代艺术相结合,创作出更具时代特色的作品,为唐卡艺术的发展注入了新的动力。

如今,随着科学技术的突飞猛进,对唐卡艺术的保护方式亦与日俱新。如西藏博物馆唐卡工作室自 2012 年成立以来,“利用科技手段加强了唐卡的保护。通过购置专门的保护修复设备,该工作室成了西藏唐卡尤其是馆藏唐卡科技保护与学术研究的重要平台。此外,唐卡工作室还开展了唐卡文物病害调查报告编撰、文物信息采集等工作,为唐卡的保护和研究提供了重要的数据支持”。[4]从人们对唐卡艺术的珍视与保护中可以感受到人们对这一非物质文化遗产的喜爱与认可,继而产生更加深入了解作为非遗的唐卡艺术之文化内涵与审美特征的想法,本文试图从唐卡的起源、基础流派、审美特征三部分探究唐卡的文化内涵与美学意蕴。

一、唐卡的三种起源说

时光之沙自指隙缓缓流过,从距今四五千年的西藏卡若文化遗址中出土的彩陶文物向我们宣告藏族美术之萌芽时刻。关于唐卡的起源,学界众说纷纭,总体而言分为三种。

其一,认为唐卡由印度传入。该观点由意大利著名学者图齐(Tucci)在《西藏画卷》一书中提出,认为在佛教前弘期,印度文化对西藏文化影响极大,在佛教传入西藏的过程中,相应的佛教艺术品也随之传入西藏,因此图齐认为唐卡来源于印度的宗教布画。学者赤培·巴桑次仁与杨力勇在此基础上借助梵藏译文间的对应关系进一步论证了该观点,在《再议西藏唐卡的起源及“唐卡”一词的含义》一文中提出 18 世纪由学者朵卡·夏忡次仁旺杰所著的《梵藏对照》中就将梵文的“布画(pata)”一词释义为藏文的“唐卡(thang-kha)”[5];学者谢继胜在《唐卡起源考》一文中也提到了图齐及其后世追随者的观点佐证之一是藏人译制的密乘经典《大方广菩萨藏文殊释利根本仪轨经》中,用藏文的“布画(rasbris)”一词翻译“pata”,而在藏文中布画与唐卡有相通之意(因唐卡多作于布锦之上),“其逻辑为:thang-kha=ras-bris=pata,故 thang-kha 源自印度”。[6]

其二,认为唐卡由受汉地卷轴画影响的吐蕃旗幅画演变形成。这种说法由学者谢继胜提出。他在《唐卡起源考》一文中从语源分析入手,通过对唐卡的本义、thang-kha、ras-bris 与梵文 pata 之间的联系等多方面的探究,分析图齐氏观点依据难以立足之处,并对图齐的观点提出了质疑,他认为:“仅凭一两条没有文物例证的词义对应,就断定唐卡源自印度,所获结论确实应该重新审视。国内文博界流行的说法以藏文文献中记载的历史传说为凭据,这也是不够的。”由此他提出了全新的观点:“(唐卡)的发展与汉唐至宋元中原汉地卷轴画的发展进程相适应,它是在蕃汉交往密切的敦煌,沿着佛教绘画的轨迹,由吐蕃旗幅画演变而形成的。”[7]这一类观点认为,唐卡作为一种佛教思想的视觉传达工具,尤其严格的造像尺度,必须严格按照“度量经”进行绘制。因此能够变化的部分仅仅是在唐卡的背景景物与画面装饰等细微之处。而汉地艺术对唐卡的影响也正表现在这些方面,如云彩花鸟植物的绘制手法上,背景色彩的运用上等。因此研究唐卡的起源,重点应该放在其形制起源。

谢继胜还提出现代唐卡的形制与汉地挂轴画极为相似,他认为汉地挂轴画是受旗幡画影响发展而来的,又以马王堆 T 字幡为例,从其象征意义中寻找到了与唐卡形制寓意的共通之处:“从 T 字幡分析,它展示的是一种从人间进入天界的过程,所以T 字幡上方与下方相接处画有天界之门,顶端绘有月亮和太阳,令人惊异的是,在很多西藏唐卡上方,佛像的两侧,往往绘有月亮和太阳。这种日、月的绘法与藏传佛教的上日下月的形不同。与藏族右阳左阴的方位也不同,将月亮绘在右侧,太阳绘在左侧,与T 字幡完全相同。”[8]总体而言,他认为唐卡源于旗幡画的原因有三:一是由于汉地丧葬用帛画与佛教长幡之间存在联系;二是唐卡与 T 字幡在丧葬及民间仪式上的功用存在共通之处;三是从唐卡(thang-kha)的词义分析,thang 有平铺展开之意,thang-kha可以引申为“遮柱”,类似如今的“柱面幡”。

其三,认为唐卡是在本土的苯教文化和古老艺术的基础上发展形成的。这一观点也是从词义分析出发,指出唐卡(thang-kha)的 thang 之词义包含“兽皮”,尤指“獐皮”之意。[9]而作为游牧民族,藏族人擅长放牧,也擅长狩猎。因而经常处理动物毛皮,在这个过程中逐渐掌握了皮革制造技术。于是藏族人的日常生活中处处出现了皮革制品的身影,开始是衣食住行方面,诸如茶盐袋、糌粑袋、羊皮袄、皮靴等皮制品,再后来,文化艺术领域也开始采用皮制工艺,譬如藏戏的面具,以及皮制绘画。于是这种观点认为这种绘制在软质皮革上的绘画是今日之唐卡的雏形。此外,身为游牧民族,逐水草而居的生活习惯也使得固定的宗教庙宇与之不配适。因此,供奉可以随身携带的,“移动的神像”就成了最佳的信仰方式,人们将神像绘制于兽皮之上,逐渐演变为今日的唐卡。学者赤培·巴桑次仁等人也在《再议西藏唐卡的起源及“唐卡”一词的含义》一文中表达了对本源说的赞同。并从西藏绘画艺术的历史久远性出发,通过例证苯教文化自最初便拥有自己的绘画艺术、隆达经幡这一苯教典型崇信物也是在布面作画表达教义的形式等方面分析了苯教文化对唐卡产生的影响:“藏区随处可见的隆达经幡是比较典型的苯教崇信物,大多隆达经幡为方形和长方形的布幡,幡面四角通常画有大鹏鸟、白虎、龙、狮子,而幡心画有马(牦牛)……四种动物分别代表着地、水、火、风四大元素,而幡心的马代表人的力量。隆达经幡上我们可以窥见这种在布面上以图画的形式形象地表达某种教义的做法,本身说明了唐卡创作的最初动力来源,至少解释了雍忡苯教弘传高原之际,西藏就有产生唐卡这种艺术形式的可能性。”[10]文章还引证了苯教中关于皮制绘画的文献记载:“如苯教当中施行替身俑仪轨时,其理论经典《堆之下部》中记载:救赎女性的女俑应在虎豹皮上绘制成面容美丽、妩媚动人的形象。从这段记述中看到苯教仪式当中确实存在以皮底作画的传统,这跟早期藏族居所不定、逐水草迁徙的生活是相适应的,而且很好地解决了现实生活与苯教仪式烦琐,崇信神灵众多之间存在的矛盾。”[11]本文还从吐蕃军队旗幡对唐卡形制的影响等方面分析了苯教文化对唐卡材质、形制产生的影响,并肯定了印度佛教文化对唐卡形制、样式定型方面的影响,但并不认同印度宗教布画是唐卡的源头。认为唐卡是受西藏本土宗教影响在古老绘画艺术的基础上发展演变出的艺术形式。

二、唐卡的基础流派

藏族传统美术经历了漫长的发展历程:远古时期类美术现象开始萌芽。小邦时期,美术开始初具雏形,至吐蕃时期基本形成了最初的美术范式。古格时期产生了新变革,萨迦时期进一步发展,在帕木竹巴时期达到兴盛,甘丹颇章时期趋于成熟。再到如今,在新时代的背景下不断发展出新面貌的当代藏族美术。主流观点认为:“藏族传统绘画,归根结底从大体上仍以‘藏族传统五大画派’为其根本,即尼泊尔画派、齐乌岗巴画派、勉唐画派、钦孜画派和噶尔赤画派。”[12]作为藏族传统美术的代表,唐卡无疑是这历史长河之中的璀璨明珠,关于唐卡流派的划分有很多种,但基本也可以划分为以上五种流派。

(一)尼泊尔画派(11 世纪—13 世纪)

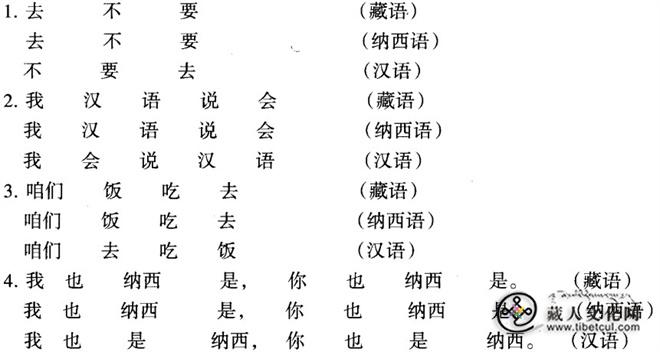

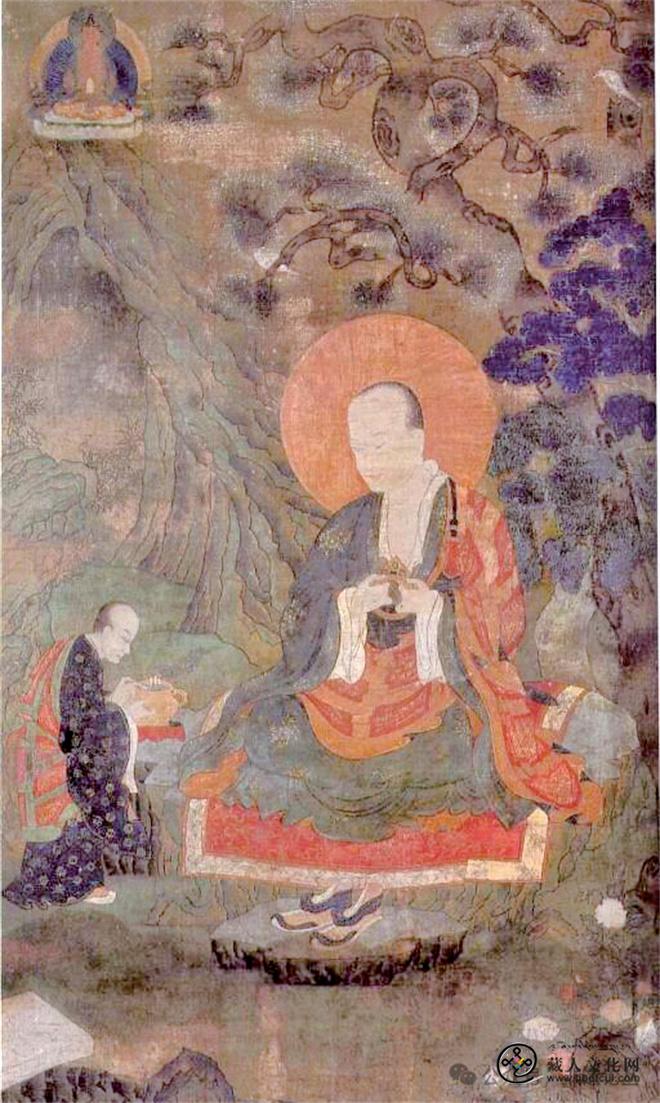

图 1 唐卡:萨迦派《如意轮总持经》(Cakrasamvara)传承诸师环绕的索南孜摩和扎西坚赞

早期的唐卡受到波罗(Pala)风格 (1)的影响,表现为印度—尼泊尔风格,因此也被称为尼泊尔画派。这一时期的唐卡作品喜好用暖色调作为画面主色调,画面中心的主尊占突出位置,四周绘有护法诸尊。在人物造型突出特征为,正侧面的脸多呈斜方形,下巴显得突出宽大,下唇厚凸,双眉和眼线为弓形。[13]如图 1 所示,这幅唐卡作品作于公元 15世纪的后藏地区(俄尔寺),可以看到这幅唐卡上的人物脸型上宽下窄,眉眼皆呈弓形,且人物造型方正,没有婀娜姿态。并且四周装饰有棋格状排布的护法诸尊。

(二)齐岗画派(13 世纪—15 世纪)

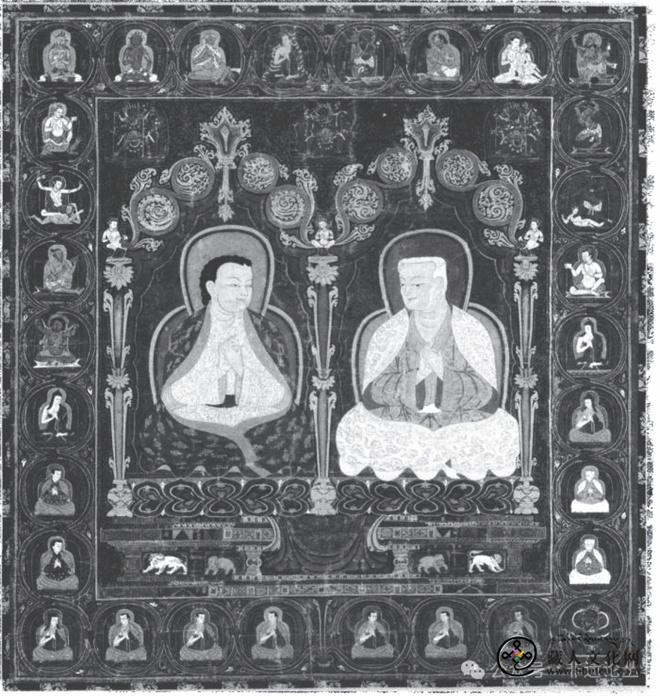

图 2 齐岗风格唐卡《师徒三尊》

图 2 齐岗风格唐卡《师徒三尊》

这一画派的创始人齐乌岗巴是藏族著名画家,“齐乌”一词在藏语中意为“小鸟”,相传他为了寻找艺术精品的范本,四处游历,又因其艺术成就斐然,于是人们便尊称他为“小鸟活佛”。大卫·杰克逊在《西藏绘画史》中谈到当时对于齐岗画派的绘画风格评价不多,因此只能从后期文献中了解齐岗画派的风格特点。如夏格巴评价齐乌岗巴的绘画风格与尼泊尔风格相似,“中间的神灵较大,较小的神灵(lhamgron)被画在小的方框内或拱形门廊内。橘红色色彩突出,衣袍上的金线勾勒非常细致精巧。怒相神较矮,头部硕大……(密教神灵的)六种骨饰的绘制尤为精细”。[14]杜玛格西给出了不同的评价:“神灵和背光所占空间呈圆形,神像体态较为丰满。四肢给人一种松弛的感觉……色彩如嘎玛噶智画派,这是齐乌活佛的风格。”[15]因齐岗画派现已失传,关于齐岗画派的文献记载也非常少。我们只能从历史遗迹中一窥齐岗画风之韵。学者阿旺晋美描述了齐岗画派的艺术风格:“在造型上变化即从之前尼风画派中佛像造型的僵硬、如同木偶、剪影似的转变为人体比例更加自然协调、动态具有气动灵活舒畅自然……菩萨、高僧等的动态、眼神处理技巧上出现了不管其整体比例多么大,总是面向朝拜者的视觉效果与互动效应,是之前的画风中难得出现的,从而自信地迈向藏族艺术的本质特性之目标。”[16]纵观各家之言,可以看出齐岗画派的风格是在尼泊尔风格的基础上融合了本民族审美进行修改调整,一定程度上减弱了异域特色从而形成的一种全新风格。通过观察齐岗风格的唐卡作品(图2),我们可以发现,齐岗画派增加了对冷色的使用,使得画面色彩变得更加丰富,此外装饰纹样也变多了。“与之前的尼风作品应用色彩种类少,基本趋向暖色调的风格特点相比……齐乌岗巴画派在仍保持暖色调为主的基础上,色相与色彩更加地多样化,开始更多地出现增加绿色等冷色类成为其又一个特点。色彩种类丰富绚丽、用色技法明显多样”。[17]

(三)勉唐画派(15 世纪至今)(1)

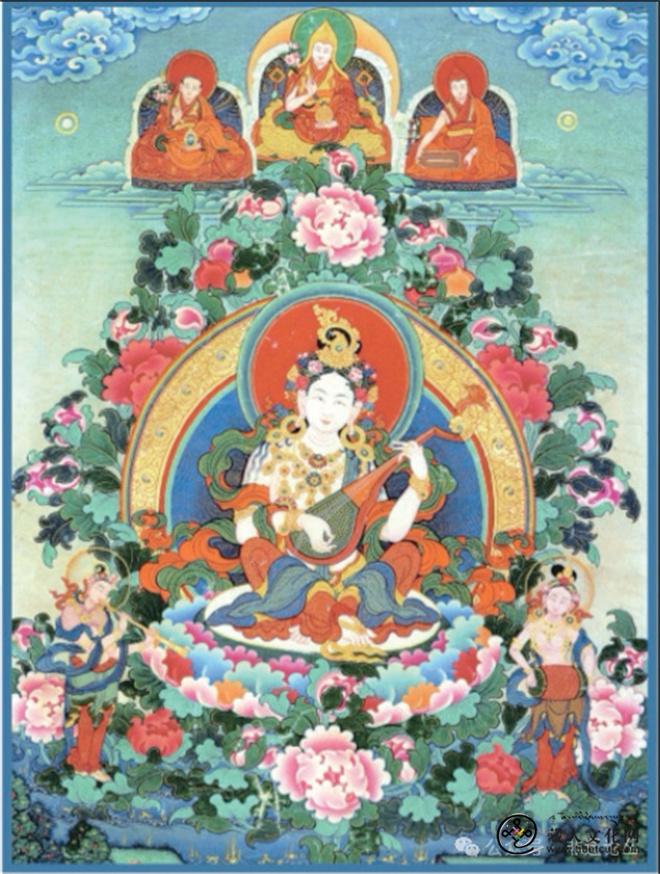

图 3 勉唐画派唐卡:《妙音天女像》

图 3 勉唐画派唐卡:《妙音天女像》

勉唐画派诞生于 15 世纪,兴盛于帕木竹巴时代中期至甘丹颇章时代,距今已有近百年历史。勉唐派以拉萨为活动中心,风靡卫藏地区,成为 15 世纪之后影响最大的绘画流派。[18]“勉唐”之名源自创始人勉拉·顿珠嘉措的故乡,山南勉唐。勉唐画派的绘画风格注重造像的法度精严,此外在画面色彩选择进行了较大的革新,在绘制唐卡背景时融入了汉地青绿山水元素,选择石青、石绿等冷色作为画面的主色调,与之前的唐卡绘画流派有较大不同,呈现出清丽典雅的审美追求。如图 3 为勉唐画派唐卡作品《妙音天女像》,这幅唐卡的背景非常明显地出现了汉地青绿山水的元素,主体人物用暖色晕染,色调活泼鲜丽。结合历史我们可以发现,勉唐派会有此创新与当时藏汉两地间艺术交流变得频繁,从而勉唐派的画师可以大量接触到汉地艺术品有密切联系。从勉唐派唐卡的色彩转变上不难发现汉地青绿山水的色彩对勉唐派的画师产生了一定的影响。

(四)钦则画派(15 世纪至今)

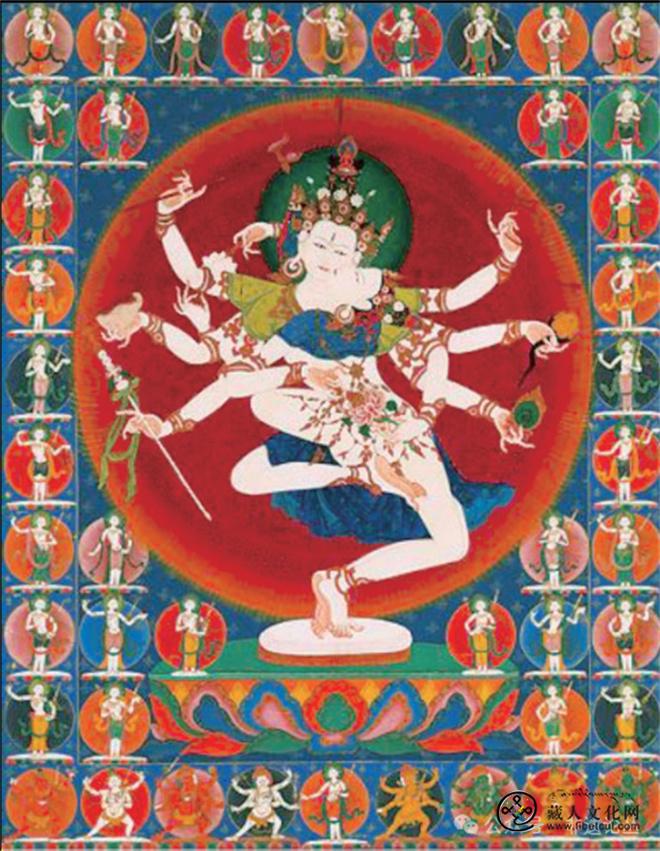

图 4 钦则派唐卡:《莲花网目观音》

图 4 钦则派唐卡:《莲花网目观音》

钦则画派的名称同样取自创始人贡嘎岗堆·钦则钦莫的名字,在山南与后藏地区广泛流行。钦则画派与勉唐画派在同时期诞生,两个画派的创始人师出同门,早年均跟随著名画师朵巴·扎西杰布学习绘画技艺。勉唐画派擅画静相神,钦则画派则擅长绘制怒相神,故此画派追求一种阳刚之美。同样的历史背景使得钦则画派也吸收了汉地山水画的美学思想,但与勉唐画派相比,保留了更多尼泊尔风格审美理念。从图 4 可以看出钦则画派的作品背景不似勉唐画派喜好用青绿色调,而是固守传统的蓝色基底,但也吸收了汉地绘画技艺,在石色之上进行了透明色的渲染。人物造型与印度、尼泊尔风格相似,样式更为活泼,人物姿态更加夸张优美,富有动感。人体修长,手足柔美。[19]

(五)噶尔赤画派(噶赤画派)(16 世纪至今)

图 5 噶赤派唐卡《罗汉卡利卡》

图 5 噶赤派唐卡《罗汉卡利卡》

与以往画派的命名方式不同,噶尔赤画派是唯一一个以教派(嘎玛噶举派)名称命名的画派。噶尔赤画派的创始人是南喀扎西。画派推崇空灵淡雅之美,创始人南喀扎西从小跟随多位著名画师学习技艺,尤其受到勉唐画派大师嘎丹夏觉巴·页觉彭德的影响,因此噶尔赤派的绘画风格是在勉唐派的基础上发展变化出来的:在风景描绘上更加注重写实,树木、岩石具体真切;画面色调上喜好用灰白色表现人的皮肤,色彩明亮。画面呈现冷灰色调,凸显空灵淡雅的审美追求,人物造型儒雅清秀,整体呈现出恬淡柔和,沉静优美的意蕴。

三、唐卡的审美特征

(一)感性直观美

1. 线条动感流畅

线条是构图的基本要素。线条的曲线美可以将艺术作品的美感以感性直观的方式表现出来。唐卡以线描构建整体框架,线条作为唐卡绘制全过程中的主要造型手段,化身为唐卡作品中最基础的语言,是唐卡作品的重要组成成分。唐卡艺术运用了大量且种类丰富的线条,线条构型繁密均匀,具有独特的繁复美感。

借助线条,景物的细枝末节、佛像的神态、人像的体态勾画得栩栩如生,足见唐卡画师对线条艺术的深刻见解,线描功夫也成为衡量画师水平高低的一个重要标准。同时由于唐卡是与佛教有密切关系的艺术品,在唐卡中有很多表现密宗诸本尊的画面,在这些画面中,借线条的动感将诸佛本尊自身幻变过程的千姿百态、生动形象的神态展示得淋漓尽致,使得义理深奥、变化莫测的密宗理论也变得生动形象易于理解了。而在描绘显宗诸佛及其弟子传承的画面中,线条的处理偏向稳健凝重,在画面中可以看到慈祥、安然、寂静的诸佛形象。

在唐卡的细枝末节之处更能见得画师对线条的运用炉火纯青,譬如:佛像背景里的繁花簇锦,大片密集的花,要做到密而不杂、繁而不乱,对勾画每一片花瓣、每一根藤蔓的线条要求极高;人像的服饰大多华美,飘逸的衣袍上布满繁复的暗纹;佛像大多华丽庄严,头戴珠宝佛冠,莲花耳饰、璎珞项圈、云纹披肩;这些细节都借助线条表现,惟妙惟肖。

图 6 《莲花生八名号》组图

图 6 《莲花生八名号》组图

如唐卡《莲花生八名号》组图(图 6),描绘的是莲花生大士的八种变相。唐卡正中是西藏密宗宁玛派的开山祖师莲花生大师。相传莲花生大师抛弃王政后在印度的八大尸林等著名道场进行八种“持明”的修行,获得八种证果。分别为:莲花金刚、释迦狮子、爱慧、莲花生、日光、狮子吼、白玛迥乃、忿怒金刚。每一种法相都有独特的姿态、表情,画面精妙复杂,构图运用了周密细致的线条,使得每一种形象都十分清晰、各具特色,画面流畅自然,各种变化身的形象跃然纸上,栩栩如生。

2. 色彩绚丽鲜活

色彩是图像的灵魂。在线条勾勒的基础上,用颜料将色彩巧妙结合起来,使得线条创造出来的美感更加丰富,更加显著,提升了画面的美感层次。唐卡的颜料由矿物类、植物类以及动物类三种类型构成,唐卡以其色彩绚丽鲜活著称,呈现多元和谐的视觉审美感受。

唐卡的画面大多选择以红黑蓝金银的一种为底色,进而用明度、色度相似的其他色彩再次装饰画面,产生强烈的第一视觉印象。其次是多变的小面积色彩上色手法,小面积部分多使用明度、饱和度高的颜色,使画面生动鲜活、增强视觉观赏性。唐卡色彩用法多样性的核心基础是唐卡多种类型的颜料,为绘制唐卡提供了材料支持,能够增加画面色彩丰富的美感。

红唐卡多绘佛本生故事,雍容华贵,风格富丽;黑唐卡多绘护法神、金刚一类镇妖降魔的内容,并施金色勾线,画面威严庄重;蓝唐卡则多绘欢喜佛一类题材,色调明朗,寓意吉祥喜庆;[20]金唐卡富丽堂皇,因颜色特性视觉上有发光的感觉;银唐卡也称为铅唐卡,质朴典雅。白色常常用来表现神佛,代表着平静、和蔼、善良。通过各种色彩之间的搭配,使得整个画面在看似不协调中体现出和谐统一,显示出一种热烈、华丽的艺术效果。

艳丽的色彩偏好也显露出藏族人民的审美风格,因为西藏地处青藏高原,海拔高气温低,有“雪域”之称。藏区大部分地方终年覆盖着皑皑白雪,苍茫的环境中明艳的色彩愈发绚丽夺目,极具美感。这样的生态环境造就了藏族对高明度、高饱和度色彩的偏好。

图 7 《罗汉渡水图》

图 7 《罗汉渡水图》

多变的色彩搭配也是唐卡的一大特点。唐卡色彩的运用可以分为单色平涂、间色和不同色之间的对比、互补。利用色彩的反差给人带来强烈的视觉冲击是唐卡的显著特点。如《罗汉渡水图》唐卡(图 7)中,使用蓝色作为底色,色调明朗,以释迦牟尼佛为中心,背光旖旎氤氲向四周漫散逐渐变淡。在释迦牟尼佛的左右两侧绘制了各式渡水罗汉,或骑狮驭虎、或踏叶凌波,释迦牟尼佛的袈裟和罗汉们的服饰色彩为橙黄和黄。借助色彩间的冷暖对比形成强烈的反差,提高了整个画面的视觉冲击力,一种庄严 、清丽的艺术感受油然而生。这种强烈的反差色调亦是带领人走向更高层次的精神世界的重要艺术载体。

(二)理性启示美

1. 题材包罗万象

唐卡的主要题材内容涉及藏族生活的方方面面,行宫庙宇、花鸟山水、佛像法坛都是唐卡描绘的内容。

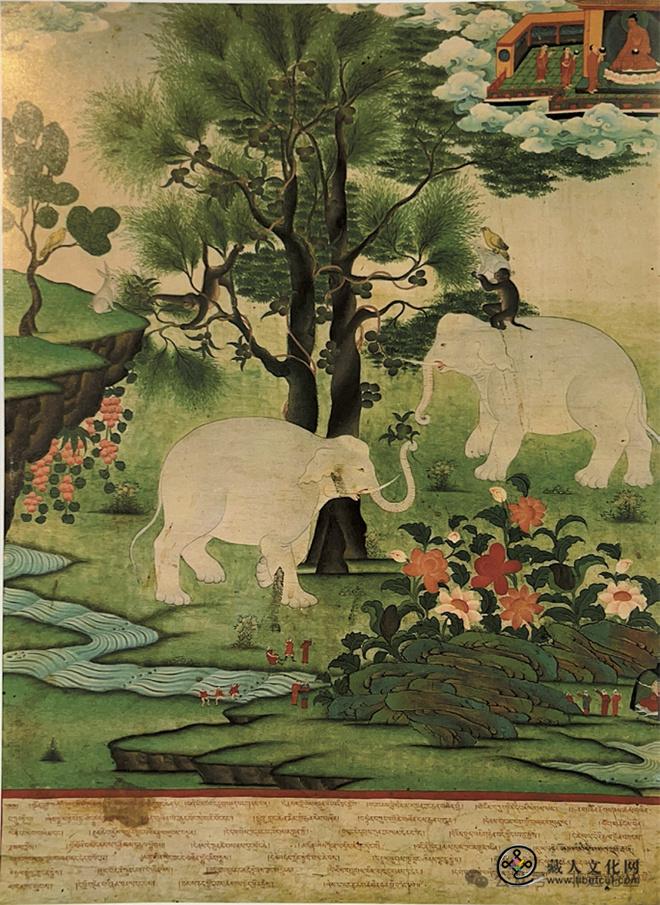

图 8 《和睦四瑞图》

图 8 《和睦四瑞图》

除了上文介绍的佛像唐卡,还有《和睦四瑞图》唐卡(图 8),象征尊老爱幼,和平相处。和睦四瑞的故事源于《释迦牟尼本生传》。讲述了四只动物和睦相处的故事。相传,在古印度波罗奈斯国时期,世尊化身为一只鹧鸪鸟,居住在噶希森林。当时,该森林尚住有一只猴子、一头大象和一只山兔,它们和睦相处,互敬互爱,过着安详自在、幸福美满的生活。四者情谊深厚,相处融洽。为了永远的和睦,它们拟订立了一个互敬互爱的约定——以与一棵尼枸卢树的成长历程相逢的时间作为确定长幼的依据:鹧鸪鸟最早,其次是山兔、猴子,最晚的是大象。从此以后,它们奉行尊老爱幼的准则相处,年幼体大的大象驮猴子,猴子背山兔,山兔头顶鹧鸪鸟。四个动物情如手足,互敬互爱,过得极为和睦。后来,森林里的其他动物见此情景,也纷纷仿效,一时间,整个森林动物世界出现一派友爱、和睦的景象。[21]

绘制《和睦四瑞图》唐卡体现了歌颂尊老爱幼、团结友爱的审美艺术形态。在人类文化多元化及民族大团结的趋势下,国与国之间、民族与民族之间、人与人之间和平相处、团结平等、共谋发展是人类的共识。《和睦四瑞图》作为藏族独特的文化载体,向世人展示和表达了藏族与各民族团结和睦共谋发展的美好愿望。

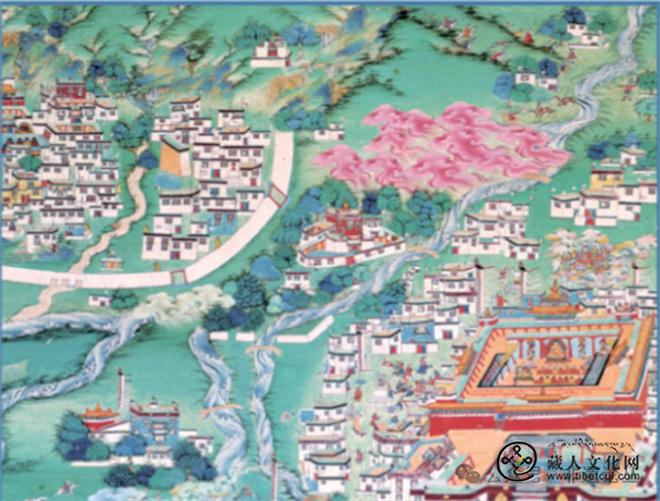

图 9 《布达拉宫》

图 9 《布达拉宫》

图 10《大昭寺》

图 10《大昭寺》

建筑物的描绘也是唐卡的题材之一。如唐卡《布达拉宫与大昭寺》(图 9、10)就描绘了西藏的标志性建筑。作为世界文化遗产,布达拉宫是世界海拔最高、规模最大最完整的古代宫廷建筑群,是藏族古代建筑艺术成就的一座丰碑,布达拉宫和大昭寺一起被誉为高原上的两颗璀璨明珠。唐卡中(图 9)布达拉宫楼宇层叠、气势巍峨,楼顶云气缭绕,有高耸入云之势,更显行宫的雄伟气势,云端现佛,祥瑞安宁。楼宇间树木茂盛,在布达拉宫前还有骑着骏马奔驰的人以及围坐在一起交谈的人群,将那个时期的社会生活细腻真实地展现在我们眼前,极具历史人文价值。

大昭寺经历代修缮增建,形成了庞大的建筑群。唐卡(图 10)中大昭寺主殿镏金铜瓦顶,壮丽辉煌,兼具唐代与尼泊尔、印度建筑艺术特色。此外唐卡中还绘制了许多藏式民族,展示了当时的建筑风貌。大昭寺外还有正在跪拜祈祷的朝圣者、一起嬉戏玩耍的孩童、远处的林场还有骑马狩猎的人群,将当时普通民众的社会生活描绘得细腻入微,极具鉴赏价值。大昭寺旁流水潺潺,朵朵祥云飘浮于林间,给人安宁祥和之感。

图 11 图 12

图 11 图 12

佛塔唐卡也极具特色,佛塔是佛教的象征,随着佛教的传入而在藏区逐渐兴起的一种建筑物。遍及藏传佛教的各个寺院内部及其周围区域。有一部分唐卡专门描绘佛塔这类建筑物,如《聚莲塔》(图 11)和《菩提塔》(图 12)。

聚莲塔是为纪念释迦牟尼佛降生而建,因佛经中言佛陀降生之时便会行走,步步生莲,故为“聚莲”,塔身呈圆形,有四阶层,每个阶层用莲瓣装饰;菩提塔则是为纪念释迦牟尼在菩提树下成佛而建,是为“菩提”,为四阶层的四方塔。

2. 意蕴隽永悠长

黑格尔认为“美是理念的感性显现”,以心境的“和悦静穆”为艺术向欣赏显现的“理念”,以“人的形象”为其完满的显现形式。因此,他关于“美是理念的感性显现”之理性命题,在欣赏层面上即表述为:“美是和悦静穆之心境见于人的形象。黑格尔崇尚一种“和悦静穆”的艺术理想。席勒也曾提到过:“生活是严肃的,艺术却是和悦的”,欣赏者观唐卡之画面,心入澄明静谧之境,深刻体悟其意蕴之隽永悠长。

如黑金唐卡《黄财神》主要表现出布施的功德。黄财神以如意坐左脚曲,右脚轻踩海螺宝,寓意由于黄财神因发愿利益一切众生而行布施的功德感动了海里的龙王,故龙王愿意源源不断地把海里的宝贝供他所用。黄财神左手轻抓鼬鼠,鼬鼠可随需要口吐珠宝,象征时刻准备着以财富帮助有需要的众生。黄财神的右手持饰有摩尼宝的布匝布拉果(形似桃子),象征有了布施的因,才会得到财富的果实。[22]整幅唐卡观之庄严华丽,使人心境和悦静穆,细细品悟唐卡深意,感其意蕴深厚。

在各式唐卡中,黑金唐卡以神秘深沉的意蕴著称,使用黑色作为底色,金色线条勾勒人物和景物,少量的色彩点缀及晕染出画面的主要结构与明暗。

黑金唐卡中蕴含着质朴的民族情愫。这一点由藏地的苯教信仰可见一斑。苯教俗称“黑苯”,因苯教徒喜蓄长发、身着黑衣而名。这一尚黑的习俗,在苯教的学说义理中都得以体现。随着藏传佛教密宗在藏地的盛行,吸收了大量本土原始宗教、苯教的教义内容,与之相适应的各种藏传佛教艺术形式由此诞生。“黑色本身具有威严、黑暗、神秘等视觉审美特质和色彩象征内涵”。[23]因此,黑金唐卡最能表现出密宗神灵变幻莫测的意境,以黑色为底色就成了黑金唐卡在表现形式上的定式。

除此之外,画面中金色的选择与运用象征着对光明的追求、对世间万物生命之源的向往。唐卡中金色代表着高贵、权力、财富、崇拜,象征着智慧之光。在唐卡艺术的发展中衍生出了多种用金技法,如金线勾勒、磨金平涂、金点饰物等。

黑金唐卡艺术源自藏传佛教密宗的义理文化,凝聚着历代高僧大德的智慧,也是无数能工巧匠们创造力的结晶。黑金唐卡不仅具有鲜明的特色、神秘的意蕴,更因其深刻的人文内涵,极具收藏价值。

四、小结

作为非遗的唐卡艺术,不仅是藏族文化的瑰宝,也是中华民族的重要的文化遗产。唐卡的绘画艺术具有十分鲜明的审美特征,向我们展示了民族传统艺术的独特魅力。新的时代里,唐卡艺术已逐渐走出了藏族地区,走向了全国乃至全世界。越来越多的人开始了解和欣赏唐卡艺术,它的价值也得到了更广泛的认可,相信在未来的日子里,唐卡艺术必将焕发出更加绚丽的光彩。

作者简介:

尼玛卓嘎,西藏大学文学院 2022 级文艺学硕士,主要研究方向:马克思主义文艺学美学。

原刊于《非物质文化遗产论丛》第二辑