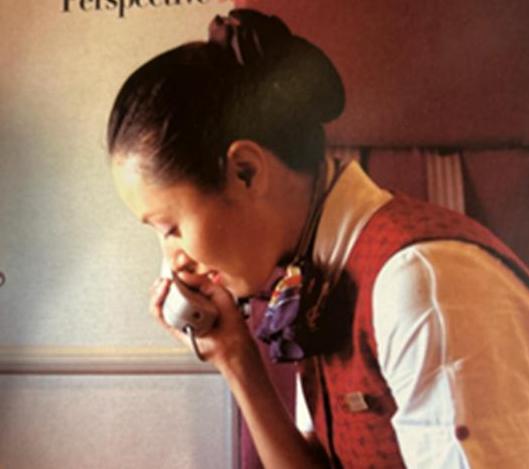

摄影:觉果

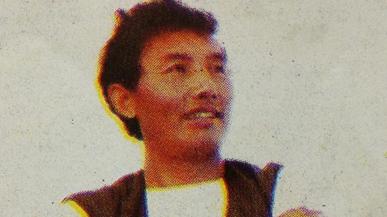

摄影:觉果

摘要:沈卫荣,1962年生于江苏无锡,德国波恩大学中亚语言文化系博士,现任清华大学人文社会科学高等研究所教授、学术委员会主任,清华大学中文系教授、博士生导师,中国少数民族语言文学专业学科带头人。历任中国人民大学国学院副院长、西域历史语言研究所所长等职,主要从事西域语文、历史,特别是西藏历史、藏传佛教和汉藏佛学的比较研究。沈卫荣教授是当代中国少数兼具国际视野与本土问题意识的学者之一,其研究以语文学为根基,贯通历史、宗教、语言等多学科,为公众理解西藏文化贡献了重要视角。通过《大乘要道密集》等文献研究,揭示藏传佛教在中原与西域的传播路径及本土化过程。倡导回归“语文学”传统,强调文本细读与历史语境还原。他批判元代文献中对藏传密教的色情化误读,还原“演揲儿法”等术语的宗教本质,揭示历史书写中的文化偏见。在活佛转世制度研究中,他结合清代金瓶掣签制度,强调中央政府对宗教事务管理的合法性与历史延续性。文章围绕沈卫荣教授的学术成果及贡献,就其对西域语文、历史、藏传佛教和汉藏佛学的比较研究方面的主要学术观点等进行了专访。

关键词:沈卫荣;藏学;藏传佛教;汉藏佛学比较研究

沈卫荣,1962年生于江苏无锡,1979-1990年,南京大学历史系学习,获学士、硕士学位,并留校任教;1990-1998年,德国波恩大学中亚语言文化系学习,获博士学位。1998-2005年,历任尼泊尔蓝毗尼国际研究所研究员、哈佛大学印度梵文研究系合作研究员、Macalester学院历史系访问教授、德国洪堡大学中亚系代理教授、日本京都大学文学部外国人共同研究员、日本地球环境研究所客员教授等职。2006-2014年,中国人民大学国学院教授(二级)、博士生导师、国学院副院长、学术委员会主任、宗教高等研究院副院长、西域历史语言研究所所长、汉藏佛学研究中心主任。曾任香港大学佛学研究中心、台湾佛光大学、台湾中央研究院历史语言研究所客座教授(2010.9-2011.3)、哈佛大学南亚系合作研究员(2012.1-10)、普林斯顿高等研究院2012/2013年度研究员、德国柏林高等研究院2014/2015年度研究员等职。现为清华大学人文社会科学高等研究所教授、清华大学中文系教授、博士生导师、中国少数民族语言文学专业学科带头人。主要研究领域为西域语文、历史,特别是西藏历史、藏传佛教和汉藏佛学的比较研究。著有《西藏佛教历史的语文学研究》《想象西藏:跨文化视野中的藏传佛教及其形象研究》《文本与历史:藏传佛教历史叙事的形成和汉藏佛学研究的建构》《藏传佛教于西域和中原的传播——<大乘要道密集>研究初编》《回归语文学》《大元史与新清史》和《从演揲儿法中拯救历史:元代宫廷藏传密教史研究》等;编辑《西域历史语言研究集刊》《西藏宗谱:纪念古格·次仁加布藏学研究文集》《贤者新宴:王尧先生八秩华诞藏学论文集》等期刊与论文集。

笔者:首先请谈一下您是如何与藏学研究结缘的?

沈卫荣:我是1984年9月从南京大学历史系来到中央民族学院藏族(学)研究所,随王尧老师学习藏语文,开始和藏学结缘的,迄今已经整整四十年了。当时,我是学习元朝史的硕士研究生,我的老师陈得芝教授建议我研究元代西藏历史,派我到民院随王尧老师学习藏语文,希望我能够利用藏文历史资料来研究元代西藏史。在王尧老师的感召下,我很快对藏学充满了憧憬,虽然在民院的学习时间较短且只掌握了基础藏语文知识,但在这段时间内随王老师学到了很多东西,也做了不少事,接触了不少藏学大家,翻译了许多西方藏学家的学术论文,对藏学这门学问有了基本的了解。回到南京大学后,我于1986年7月完成了题为《元代乌思藏十三万户研究》的硕士论文。1990年初,我远赴德国波恩大学中亚系攻读博士学位,主修藏学,1998年完成了题为《第一世达赖喇嘛根敦珠巴的生平和历史地位》的博士论文,获得了波恩大学中亚语文学(藏学)博士学位。以后,在世界很多不同的学术机构从事不同学科的教学和科研工作,但我的学术主业从来都是藏学。2006年初,我从海外归国,入职中国人民大学国学院,筹建西域历史语言研究所,从事西藏历史和佛教的教学和研究工作。2014年,我开始在清华大学人文与社会科学高等研究所和中文系工作,主持少数民族语文学科,依然从事藏学研究工作。去年5月,我在清华大学人文学院主持建立了“汉藏佛学研究中心”。

笔者:您在30多年前开始了有关藏文史籍的相关研究,指出了诸多藏文史籍对西藏史研究的重要价值和意义,汉藏文献互为印证的重要性。您能否谈谈藏族史学家的叙事方式以及汉藏史籍如何共同建构历史?

沈卫荣:近一百年前,傅斯年先生曾经说过:史学就是史料学,历史研究就是要比较不同的史料。他的这种历史观和史学方法论对我有很大的影响,我做西藏历史研究就是去比较藏、汉文不同的史料。做西藏历史研究首先要利用藏文历史文献资料,藏文史籍对于西藏历史研究的价值是任何其他语文的历史资料所无法取代的。当年我做元代西藏史研究,所依靠的最重要的史料是当时刚刚能被我们利用的一部藏文历史名著《汉藏史集》,如果当时我没能利用这部藏文文献,那么我就没法对元代西藏史提出任何新的观点,我的硕士论文也就根本没法完成。但是,《汉藏史集》这样的藏文史著在藏文历史类著作中其实是非常少见的,大部分藏文历史著作都是佛教化的作品,它们对于西藏历史的记载和描述都是按照佛教史观重新建构和塑造出来的,它们都是佛教化了的历史叙事,离真实的历史相当遥远。所以,研究西藏历史,特别需要我们充分地比较不同性质的史料,真的要抽丝剥茧,先剥离其佛教化的外壳,才能找出其历史的内核,否则,我们将会完全被佛教化了的历史叙事所左右,无法做好西藏历史研究。至于汉文史料对于西藏历史研究,特别是对于研究西藏地方和中央政府关系的历史,或者说研究中央王朝如何经略和统治西藏地方的历史,其重要性是不言而喻的。与藏文史书相比,汉文史料佛教化的内容较少,很多记载更加直接,提供的历史信息更多。值得强调的是,有能力利用藏汉文两种历史文献资料,并对它们进行比较研究,这是中国学者从事西藏历史研究的一种学术优势,我们应该充分利用这个优势,做好西藏历史研究。但是,研究西藏历史最重要的史料必须是丰富和多样的藏文文献,如果只能利用汉文文献来研究西藏历史,这是不可想象的。

笔者:您曾提到“在元朝史研究这一领域,中国学者似乎在世界范围内失去了‘话语权’”,您认为是什么因素导致了这一局面?具体我国的元朝史专家应如何建立一套自己的元朝史话语体系?

沈卫荣:多年前,我出版过一本小书,题为《大元史与新清史》,对西方和日本学者对元朝史和清史的研究做了一些批判性的评论。关于元朝史研究,我主要是对在西方学者以全球史观建构起来的一套新的元朝历史叙事做了批评,认为它们并没有对元朝史研究本身有什么新的实质性的贡献,而只是在后现代主义对蒙古帝国和成吉思汗的想象中,重新建构起了一套关于元朝史和全球史的历史叙事。这样的研究以及它所建构的历史叙事,不但不够学术,而且,对元朝史的现实意义有明显的误导,我们不应该把它们捧得很高。中国的元朝史学者没有参与到这一套新的历史叙事的建构和讨论之中,但受到了这套“大元史”叙事之话语霸权的压迫,似乎失去了在世界元朝史学界的学术“话语权”。因此,我觉得我们今后在继续做好对元朝史的实证研究的基础上,也应该考虑该如何来重新讲述元朝史,建立起我们自己的关于元朝史的新的历史叙事。

笔者:2018年您发表了《后殖民主义文化研究视野中的美国本土藏学批判》,《上海书评》也连载了题为《沈卫荣看“新清史”的门道和热闹》。同时,您对唐纳德・洛佩兹教授的著述《香格里拉的囚徒们:藏传佛教与西方》也给予了较高的评价,这些能否理解为您们在“内亚特性”上达成了一种共识?

沈卫荣:恰恰相反,我是反对和批判所谓“内亚特性”的。我对西方“新清史”最直接的批评就是对他们将乾隆皇帝为代表的大清王朝对藏传佛教的信仰和推崇作为清朝“内亚特性”的象征,甚至将藏传佛教,特别是其政教合一制度,当作清朝统治中国的上层建筑、意识形态这样的观念的否认和批评。新清史家们大多数不懂藏传佛教,他们把蒙古、满族对藏传佛教的信仰,当作是清朝统治的“内亚特性”,是很轻率和鲁莽的。至于我对洛佩兹教授《香格里拉的囚徒们:藏传佛教与西方》一书的理解,则经历了一个比较长的过程和比较大的转变。这本书刚出版的时候,我是带着极大的兴趣和愉悦一遍又一遍地读的,它对我的影响真的可以用振聋发聩来形容!读了他这本书,我不仅对西方藏学史,特别是西方对藏传佛教研究的历史,有了全面和深刻的了解,而且我也因此而读懂了当时弥漫于整个西方世界的“西藏热”,知道了它是怎么形成的,它的本质是什么?洛佩兹是美国后殖民主义文化批判的旗手级的学者,他的学术影响力远远超出西方的藏学界。至今我依然佩服他的批判精神和道德勇气,敢于对西方人对待东方的那种帝国主义、东方主义的文化恶行和丑恶嘴脸做出如此无情和犀利的揭露和批判,甚至对自己所从事的学术领域,对自己直接的老师和同行们所做的藏学研究,因其政治和意识形态上的错误而完全不学术的现象,一点不顾情面地予以否认和批判。应该说,我从洛佩兹的一系列著作中学到了很多我以前从事藏学研究从来没有学到过的东西,受到了很多思想上和理论上的启发。在我于2006年回国以后的最初一些年间,我也效仿洛佩兹的这种研究方法,既揭露和批判国际社会妖魔化和神话化西藏和藏传佛教的西方帝国主义和东方主义的文化和社会背景,也开始从批判“内部的东方主义”的视角出发,对汉族文化中的“想象西藏”现象进行研究和批评。这种类型的文章,我写了好多篇,这和我此前和当下所做的藏学研究的主题和学术方法都很不一样,反映了那段时间我追随洛佩兹做“后殖民主义文化批判”类研究的一段有意思的学术经历。

但是,至少十年前我就已经开始对洛佩兹所做的这样的学术有所怀疑、警觉和反思了。其中主要有以下两个原因,令我对“后殖民主义文化批判”这类学术产生了强烈的批判意识。第一,洛佩兹以后,殖民主义和东方主义这一批判的武器,对藏学和藏传佛教研究的前辈学者们的批判,显然有全盘否定、矫枉过正的倾向。不可否认,学者们的政治身份、立场和意识形态的不正确,甚至反动,自然会严重影响其学术研究。但是,学术毕竟不等于政治,过去的大部分学者,特别是从事东方学研究的语文学家们,他们并不很深地涉及政治,他们的优秀学术成果至今是一笔非常好的学术文化遗产,值得我们认真地去学习和继承。譬如,像20世纪世界最伟大的藏学家、意大利最杰出的东方学家图齐(Giuseppe Tucci,1894-1984),我认为他是真正的世界藏学之父,是他以具有开创性的、出色的藏学研究成果,全面地奠定了现代藏学的学术基础。然而,在今天的后殖民主义文化批判学者们笔下,图齐就是一名臭名昭著的法西斯、是墨索里尼的探险家,于是,他的近四百种藏学著作全部被打上了法西斯的标签,好像就一钱不值了,这样的做法是不能接受的。图齐用扎实的语文学和历史学、考古学的现代学术方法,对西藏古代文明的精湛研究,至今还是非常有价值的,它们在藏学学术史上的意义和地位是无法否定的。而且,在图齐的著作中,我们其实很少能见到现在遭人诟病的帝国主义和东方主义的影响,图齐政治上的不正确似乎并没有很多地渗透到他的学术著作之中。相反,我有一个越来越明显的感觉,即当我们仔细阅读和反思那些像洛佩兹这样从事后殖民主义文化批判的学者的著作和观点时,我觉得他们今天对西藏和西藏文化的“同情的理解”,其实还远不如图齐他们那一代学者,他们用“政治正确”抹杀了前辈学者的学术成就,贬低了他们的学术地位,然后在占据政治上、思想上的制高点的同时,也无端地抬高了他们自己的学术地位。事实上,他们的思想和行为中显现出的那种高高在上,急着要替“受压迫的”“无法表述他们自己的”西藏人代言的立场和态度,让我切身地感受到了什么叫帝国主义和东方主义之沉渣泛起。

第二,洛佩兹对西方人在帝国主义、东方主义思想影响下建构起来的妖魔化和神话化的西藏形象进行畅快淋漓的解构和批判,但与此同时却并没有尝试正面建构一个真实、客观的西藏形象,在破除偏见的同时,并没有花同样的力气去正面表述那个真实的西藏,没有明确地向读者表明真实的、客观的西藏与那个被妖魔化和神话化的西藏形象之间有着怎样的天壤之别。《香格里拉的囚徒们:藏传佛教与西方》出版之后,美国哥伦比亚大学教授罗伯特・瑟曼曾经这样发问:在读了洛佩兹这本书之后,还有谁再会对西藏和藏传佛教感兴趣呢?读者很容易会误以为被洛佩兹无情地揭露和批判的那个妖魔化和神话化后的西藏和藏传佛教就是它们本身,西藏和藏传佛教本来是帝国主义和东方主义的牺牲品,但读者们很容易在泼出洗涤帝国主义和东方主义污染下的西藏形象的污水时,把西藏和藏传佛教这个婴儿也一起泼掉了。

我能达成以上两点对洛佩兹《香格里拉的囚徒们:藏传佛教与西方》一书的新认识,其中带有我自己的经验教训。如前所述,在我刚回国的那几年,我也写了一些洛佩兹式的文章,批判中西方都很流行的“想象西藏”现象,揭露香格里拉式的西藏形象对我们理解现实的西藏的危害性。让我很惊讶的是,我的这些文章引起了一些藏族青年学者的激烈批评,而当我试图去理解他们对我的这些批评时,我突然意识到我可能是犯了与洛佩兹等所犯的同样的错误,我在解构“香格里拉神话”的同时,没有尝试去对一个客观和真实的西藏和藏传佛教做正面的描述和解读。那些批评我的藏族青年学者或者觉得我不是在解构“西藏神话”,而是在直接批判西藏和藏传佛教,或者他们觉得我根本就不懂西藏和藏传佛教,只是拾人牙慧,人云亦云而已。从那时起,我就觉得我对“想象西藏”的研究和批判应该到此告一段落了,开始有意识地把自己学术研究的重点转向了正面地研究和解释藏传佛教,特别是转向了对眼下常受人诟病的藏传密教的研究和解释。

笔者:您认为当今印藏佛学研究这门学科的绝对强势使人忽略了“汉藏佛学研究”,但汉译佛经对研究大乘佛教之成立的价值是无可取代的,并且历史上汉藏佛学有交流交往。汉藏佛学研究有助于汉藏两个民族加深彼此间的文化交流和融合,促使在宗教文化上相互理解,培养文化情感上的亲和力。在这个全球化的时代,您觉得汉藏佛学研究应如何保持、加强彼此间的交流?

沈卫荣:首先我想说,倡导“汉藏佛学研究”是我迄今为止的学术人生中做的最重要的一件事情。但是,当我在近二十年前提出这个观念时,其实完全是一种突如其来的自发的学术念想。我在德国波恩大学读博的时候所受的是“印藏佛学研究”的训练,故对这门学科的学术意义和学术水准有清楚的认识。我之所以提出一个与它相对的“汉藏佛学研究”的概念,一是觉得汉藏佛教之间的关联一点也不比印藏之间的关联弱,藏传佛教对元明清三代的中国有十分重大的影响,而汉传佛教也对初创期的藏传佛教有过直接的影响。二是希望通过对汉藏佛学研究的倡导,于学术上在印藏佛教研究与中国佛教研究之间建立起一座互相沟通的桥梁,即希望能用与印藏佛学研究同样的学术方法和学术水准,来开展对藏传佛教和汉传佛教,以及汉藏佛教互相关联的历史的研究。

在国内和国外学界倡导“汉藏佛学研究”近二十年来,我感觉我做这件事是非常有意义的,也是非常有收获的。我这些年来所带的学生们大部分都在从事汉藏佛学研究,其中有很多人曾长期在海外从事藏学研究,他们把汉藏佛学研究这个藏学研究的新路径也带到了海外。今天特别注重汉藏佛学研究的还有一批从事西夏学研究的学者们,如中国人民大学国学院的索罗宁教授和他的一批年轻学生们。越来越多的学者认同汉藏佛学是一门大有可为的学问,值得我们继续去发扬光大。我自己这些年从事汉藏佛学研究的最大收获有两个,一个是我发现汉藏佛学根本就不是我最新建构出来的一个概念,它早已是一个历史的存在。我在对黑水城出土汉文藏传佛教文献的研究中发现,西夏的佛教是一种汉藏、显密圆融的宗教形式,西夏的佛教上师们在很多藏传密教文本中添加了很多汉传佛教的内容,或者在本来是一种显教信仰的文本中,加进了密教修法的内容,以至于我们很难将汉藏和显密佛教在西夏佛教中明确地分离开来,因为他们当时修习的佛教就是一种汉藏交融的佛教形式。从这种认识出发,我们再来考察敦煌佛教、古回鹘人信仰的佛教,或者后来蒙古人和满族人信仰的佛教等,其实它们都有这种明显的汉藏佛教交融的性质,它们信仰的就是汉藏佛教。另外一个收获是,我更加明确了我们进行佛教研究一定不能设立太多的学术框架,如将佛教细分成印藏佛学、藏传佛教、汉传佛教、东亚佛教,小乘佛教、大乘佛教、显乘佛教、密乘佛教研究等等,这样人为的割裂不但影响了我们对这些不同的佛教传统的研究,而且损害了这些宗教传统之间的交流和理解。这些年,我每发表一篇关于藏传密教的研究论文,我都会收到一些信仰或者研究汉传佛教的人士的激烈的批评和攻讦,这是一件特别让我感到沮丧的事情。我发现他们对藏传佛教的不理解和批评,都源自他们拿自己熟悉的汉传佛教中的清规戒律作为衡量藏传佛教是否如理合法的依据,他们只看重自己所信仰的这个传统,没有把佛教当成一个整体,把它看成是一个不断发展和进步的过程,因此,他们没法理解与其不同的佛教传统。有鉴于此,我开始倡导用全球史观作为方法来研究佛教,提倡打破现有的印藏、汉藏、显密、小乘大乘等佛教传统之间人为设定的界限,真正把佛教作为一个整体、作为一个发展的过程来研究。只有这样,我们才能去掉各种佛教传统之间根深蒂固的偏见,进行更好的交流和理解。这不只是汉藏佛教之间的事情,而是事关整个佛教的事情。

此外,最近当我在写一篇“世界藏学研究的回顾与展望”的文章时,我突然意识到我们倡导与印藏佛学对应的汉藏佛学还有一个重大的学术意义,我们以前没有明确地认识到,即在世界学术界对“印藏佛学”的解构,有助于“藏学”作为一门独立自主的东方学分支学科的成长和发展。印藏佛学是一门具有悠久历史,且享有崇高学术声誉的学科,但它长期的强势发展也带来了一个明显的负面影响,即西方学界长期以来都将藏学作为印藏佛学研究的附庸或者分支学科,西方早期著名的藏学家大部分是印藏佛学家,藏学经常被归入印藏佛学,甚至成了印度学的分支学科,藏学研究仅仅被用来作为重构印度佛教历史面目的工具,这不但严重影响了藏学独立自主的发展,而且也影响了人们对藏传佛教的认识,以为藏传佛教就是对印度佛教的被动继承,并没有像汉传佛教一样经历彻底的本土化过程。我觉得只有将藏传佛教研究从印藏佛教的旧框架中解放出来,藏传佛教和藏学研究才能真正成为一个独立的学科,并在世界人文学界获得确定的学科地位,得到独立自主的发展。

笔者:您带领学生到访了藏地和内蒙的诸多寺院,与当地的堪布、格西等进行对话,有时在内地高校科研机构开展“汉藏佛教”的交流,这能否理解为这个时代您对汉藏佛教交流的“重启”实践?

沈卫荣:我不敢说我们组织这样的活动是为了要在这个新时代“重启”汉藏佛教交流实践,你知道我只是一个藏传佛教的研究者,如果说我对藏传佛教的认识和理解还很肤浅的话,那么我对汉传佛教更是完全无知。说实话,汉藏佛教交流实践这样的事业应该由汉藏佛教界的高僧大德们来倡导和进行,而不是像我这样的书生能够做的事情。让我觉得有点遗憾的是,至今我没有见到国内汉藏佛教界有很大影响力的高僧大德,站出来领头推进汉藏佛教之间的对话、交流,以促成相互间更好的合作和理解。相反,最近这些年我时常会遭遇到汉传佛教界一些非常极端的个人,对藏传佛教进行无端的批评和偏激的攻击,这极大地伤害了广大藏传佛教信众们的宗教情感,对汉藏佛教的交流、交往和交融造成了明显的负面影响。

我倡导汉藏佛教研究更多是要为藏传佛教研究设计一条新的学术路径,建构一种新的学术范式,而我们研究的重点从来都是藏传佛教。那么,这些年来我为什么经常组织我的学生和朋友们去藏传佛教的寺院中参观、学习,并经常把藏传佛教的僧人请到人大、清华的课堂里,和他们开展广泛和深入的学术交流呢?其实道理很简单,因为我不认为藏学或者藏传佛教研究是一门冷门绝学,藏传佛教明明还是一个活着的传统。改革开放以来的近四十年间,藏传佛教正在经历一个“文艺复兴”般的发展和繁荣阶段,藏传佛教的各种传统还在藏地的寺院中、僧人间传承和发展着,我们今天研究藏传佛教怎么能够完全闭目塞听、闭门造车,把藏传佛教和藏族文化仅仅当成是一个书本上的文化来研究,犯过去西方东方学家们常犯的一个典型的错误,即将一个东方民族的文化完全文本化,完全轻视它们现存的、活着的传统?通过我们与藏传佛教寺院、高僧们的广泛接触和交流,我们欣喜地发现当下藏传佛教各个不同教派的传统都还处在持续的发展之中,每个教派都有一些非常有学问和非常有济世之事业心的高僧,他们也都非常支持我们在高校中开展藏传佛教研究。长期以来,学界和教界缺乏畅通的学术交流渠道,相互间缺乏沟通和理解,这是推动藏传佛教研究进步道路上的一个障碍。近年来,我们努力剔除这个障碍,尽可能多地与教界开展广泛和深入的交流,取得了非常明显的成绩。例如,以前我们没有足够好的藏语文老师来阅读和研究古藏文佛教文献,遇到困难时束手无策,故对佛教义理和仪轨的理解常常不得要领和究竟,这严重影响了我们佛教研究事业的进步。近年来,我们有幸得到了多位藏传佛教僧人的支持,他们为我们开办了各个层次、不同文本的读书班,和我们一起阅读如萨迦派的道果法、噶举派那若六法的汉藏文文本,仔细辨析和讲解这些文本的微言大义,为我们更快更好地研究这些教法提供了极大的帮助。无疑,正是在这些藏传佛教高僧们的有力支持之下,我和我的学生们才成了更好的藏传佛教研究者。

笔者:有关元明清时期藏传佛教在内地的传播,您强调元朝以来中国汉族文人传统中就形成了十分负面的喇嘛形象,即把藏传密教当成一种祸国殃民的妖术。请问应如何解除内地人对藏密的误解?

沈卫荣:这是我从最初做元代西藏史研究至今这几十年来一直关注的一个研究题目,直到几年前我才出版了一部题为《从演揲儿法中拯救历史——元代宫廷藏传密教史研究》的专著,专门解构和澄清自元末以来汉族士人对藏传密教所做的妖魔化和色情化的歪曲、建构和误解。除了这项长期的专题研究之外,近十年来我也一直关注藏传密教解释学的研究,希望能让藏传密教的宗教性和合法性从它自身发展的自洽的教法和历史逻辑中找到合理的解释。由于对藏传密教的色情化描述已经成为汉族文化传统中关于藏传佛教的“背景书”,要解除这种根深蒂固的误解并不是一件容易的事。为尽量减少世人对藏传佛教的这种误解,作为藏传佛教研究者,我们有责任更好地做好对藏传密教的研究,努力把一个真实的藏传佛教的宗教和历史面貌揭露出来,让广大的读者更好地了解和理解藏传佛教,而不受那些道听途说来的纯属小说家言的错误信息的蛊惑和误导。十余年前,我主编过一部题为《何谓密教?关于密教的定义、修习、符号和历史的诠释与争论》的译著,就是想为普通读者正确理解密教提供一些学术上的帮助。我一直还想把这项工作继续做下去,计划编辑《何谓密教》的续集,从修法、仪轨层面来解释密教。另外,在疫情期间,我曾在北京为一家民间文化团体“探知人文”做过藏传佛教系列讲座。目前我正在整理这些讲稿,计划将它们集合成一部题为《藏传佛教十二讲》的著作出版。及至当下,坊间还没有一本系统介绍藏传佛教的入门书,我希望我的这部讲座稿能对读者正确理解藏传佛教,破除传统的偏见有所帮助。

笔者:您一直强调回归语文学有助于促成佛教研究整合成一个具有统一学术规范的互通互融的学术整体。佛教文本的整理和研究于一位学者而言绝非一件易事,很少有深入教义文本方面的研究。您是否认为这是中国藏传佛教研究的一大缺憾?

沈卫荣:首先,我认为中国藏学的最大缺陷就是很少有专业的佛教学者从事藏传佛教研究,这也是中国藏学与世界藏学之间最大的差别和差距。中国藏学的重镇是西藏历史研究,特别是西藏地方与中央王朝关系史的研究,以及对当代西藏和四省涉藏州县政治、经济和社会稳定的研究。中国有庞大的藏学研究队伍,其总人数应该比世界各国藏学家的总和还多,但其中专门从事藏传佛教研究的学者却寥寥可数。藏传佛教研究首先是一种文本语文学的研究,印藏佛学研究之所以在世界学术界享有如此崇高的学术声誉,就因为它是当下硕果仅存的一种语文学水准极高的学问。语文学是一切人文学术的基础,这十余年来,我在中国学界积极倡导语文学,希望中国的人文学术能够回归到学术的正常轨道,不要再制造更多的学术垃圾。藏学原本就是一门语文学的学问,它的最基本的学术方法就是语文学。如果你今天从事的是属于区域研究类的现代西藏研究,你或可以不那么精通藏语文,你可以更多地使用社会科学类的田野调查等方法,但如果你是从事对西藏古代文明的藏学研究,或者你是研究藏传佛教的宗教学家,你若不懂藏语文,没有接受过良好的语文学基础训练,那么,你是没有办法成为一名合格的藏学家的,藏传佛教研究者必须是一名藏传佛教语文学家。我目前在清华大学对我的学生们所做的学术训练和培养,主要就是教他们如何用语文学的方法来整理、研究藏传佛教的经典文献,进而来研究这些文本所揭示的藏传佛教义理、仪轨、修法和历史等。这三年间,我们在清华大学线上线下推出了题为“汉藏佛教语文学”的系列讲座,邀请世界各国最优秀的佛教语文学家来做各种专题的讲座。我欣喜地发现每次在线上参与这个系列讲座的听众,经常有一半以上是藏族青年学者、学生。我希望我们对佛教语文学的倡导,正在影响着中国青年一代藏传佛教研究者。不重视文本语文学研究,是整个中国藏学研究的一大缺憾,我们将继续努力来改变这种不良学术风气。

笔者:去年我向您请教过关于美国藏学的问题,您欣然与我分享了对这个问题的思考。您认为我们应重新讨论和定义什么是藏学,中国藏学应该如何做。今天能否就这两个问题谈谈您的看法?

沈卫荣:你问的这个问题很重要,这些年来我一直想组织一场国际性的学术讨论,专门讨论何谓藏学?很多年前我就发现,我们中国学者特别喜欢使用藏学这个称呼,非常愿意以藏学家自居,中国西藏研究最高学术机构的名称是“中国藏学研究中心”。但是,扪心自问,我们自己做的真的是藏学(Tibetology)研究吗?我们是否真的很明白什么是藏学呢?如前所述,藏学是一门纯粹的文本语文学(Textual Philology)学科,即是一个从对西藏语言和文献的解读出发,研究其历史和宗教文化的学科。藏学和汉学、印度学、伊斯兰学、蒙古学、日本学等众多西方东方学分支学科一样,是十九世纪初于欧洲最先发展起来的“民族语文学”(National Philolo⁃gy)学科中的一种。随着1950年代北美兴起“区域研究”(Area Studies),以及人文科学中文史哲等学科分类的日益明确化,汉学、印度学这类传统的语文学学科开始急剧衰落,代之以如“中国研究”“南亚研究”一类的区域研究学科的兴起。与此相应,传统的藏学也慢慢开始被现代的西藏研究(Tibetan Studies)所取代。中国现代藏学的起步较晚,严格说来,作为语文学的藏学传统并没有在中国完整地建立起来。上个世纪80年代,中国藏学开始崛起,它从一开始就是一门属于“西藏研究”类型的学科,是一门包罗万象的综合人文和社科研究的区域研究类学科。当下,西方主流学术研究机构中很少使用“藏学”这样的学科名称了,通常都被称为“西藏研究”,尽管它们还保留着明显的传统藏学的语文学性质。而我们却正好相反,我们中的绝大部分人都在从事“西藏研究”,却还坚持使用藏学的称号,我们对藏学和西藏研究之间的差别缺乏清楚的认识,现在或者是需要做改变的时候了。我衷心希望我们在做好“西藏研究”的同时,也能够尽量保留多一点的藏学,藏学是西藏研究的基础,完全脱离藏学的西藏研究是不学术的。

笔者:您在相关文章中表示应该将藏传佛教中国化作为铸牢中华民族共同体意识的重要举措来推进,您是否认为藏传佛教本土化等同于藏传佛教中国化呢?

沈卫荣:当然不是!对藏传佛教中国化,近年来学界已有很多的讨论,我自己也多次参与了这场讨论,并在清华大学组织过多场由学界和教界的代表们共同参与的讨论。我感觉目前的讨论普遍存在一个理解上的误区,即把藏传佛教中国化作为当下政府提出的一项单独的战略举措来讨论,其实它只是政府全面推进“宗教中国化”战略的一个重要组成部分。不只是藏传佛教,而且还有汉传佛教、基督教/天主教和伊斯兰教,甚至完全是中国土生土长的道教等,一切宗教都必须尽快地实现中国化这个伟大的战略目标。以前有人将藏传佛教中国化理解为藏传佛教的“汉化”,还有人说藏传佛教中国化是个伪命题,因为西藏是中国领土的一部分,藏传佛教也早已是中国佛教了,何以还需要中国化呢?这都是因为对国家的宗教中国化战略方针缺乏全面的了解而引出的谬论,把宗教中国化战略狭隘地理解成本土化或者“汉化”,这是对“中国化”理论的矮化和歪曲。如果中国化就是本土化或者“汉化”的话,那么,汉传佛教和道教何以今天也还需要中国化呢?

我理解宗教中国化方略是铸牢中华民族共同体意识的一项重要举措,“中国化”是“中华民族化”,目的是要让中国的各种宗教传统与新时代中华民族的发展和进步相适应,为中华民族伟大复兴做出特殊的贡献。铸牢中华民族共同体意识最基本的要求就是我们每个中华人民共和国公民必须确立自己是中华民族的一员,中国是一个由众多民族和多种文化传统组成的中华民族共同体,中华民族是新时代中国民族和国家的唯一身份认同的认知。只有在这样的认知基础上,我们才能正确地理解何谓藏传佛教中国化。藏传佛教中国化不是指它的本土化,藏传佛教的本土化过程早已经完成,宗教中国化是要求藏传佛教、汉传佛教或者道教等,迄今还是一个单一民族的、有明显地方性性质的宗教传统,圆融、和谐、自在地整合进整个中华民族的宗教文化传统之中,成为超越了单一民族和地域的中华民族宗教文化的组成部分。藏传佛教和汉传佛教都是中国佛教,这是不可否认的事实,但如何使藏传佛教和汉传佛教同时成为整个中华民族共同拥有、珍惜和传承的宗教文化传统,则正是我们今天推进宗教中国化所要实现的一个伟大的战略目标。

最近,我一直在考虑如何从历史和现实的角度来更好地阐述藏传佛教中国化这个命题。我觉得我们至少可以以三个“道次第”(lamrim)来叙述藏传佛教中国化的历史发展过程。第一个“道次第”是藏传佛教本土化,或者说是“西藏化”的过程。前面提到过,由于“印藏佛学”这一概念的强势影响,人们会错误地认为藏传佛教不过是印度佛教的翻版或者附庸,其实不然,藏传佛教与十分汉化了的汉传佛教一样,也曾经历过一个彻底的本土化、西藏化的过程。今天成为藏传佛教的这个传统主要是后弘期形成的,这时出现了“旧译密咒”和“新译密咒”两个传统。其中旧译密咒,也就是后来被称为“宁玛派”的传统,其所传经典很多没有直接的印度来源,而是所谓“伏藏”,其中有很多是西藏佛教僧人们自己创造出来的。而“新译密咒”又被分为噶当派、萨迦派、噶举派和格鲁派等多个教派,虽然他们都强调“新译密咒”直接来源于印度,所有教法都是原原本本从印度传入的,但各教派之特殊传轨的形成,都有西藏本土上师们的创造性发挥。例如,萨迦派所传“道果法”,其根本经典是传为印度大成道者密哩斡巴所口传的《道果金刚句偈》,而这只是一部仅有几十句偈颂的纲要性文本,甚深广大的“法”,则是萨迦派几代上师们根据《道果金刚句偈》创造和确立的。噶举派所传的“那若六法”也是如此,它经玛尔巴译师将其根本经典传入西藏,后又经历几代噶举巴上师们的努力,才慢慢确立起一整套完整的修习体系。旧译密咒和新译密咒传轨的形成过程,就是藏传佛教本土化、西藏化的过程。

藏传佛教中国化的第二个“道次第”,是指从西夏时代起,藏传佛教开始在西藏以外的西域和中原地区,在西夏人、古回鹘人、汉人、蒙古人和满族人中间广泛传播的过程,乃至于元、明、清三代之中央王朝中,藏传佛教成了占有明确主导地位的佛教传统,这是名副其实的藏传佛教中国化的开始。今天我们讨论历史上的中国佛教传统,就一定要包括藏传佛教在内,因为在中国古代历史的后半段,藏传佛教比汉传佛教的影响力更大,它是中国佛教的主要代表。而藏传佛教中国化的第三个“道次第”,即是指当下藏传佛教如何能够进一步地中国化,真正成为中华民族共同体之重要的宗教文化传统遗产,并能够为我们今天建设中华民族共同体之精神家园贡献它特殊的力量。虽然,藏传佛教于今日中国之传播和普及程度,已经远远超越了它曾在历史上所达到的高度,藏传佛教已经成为深受中华民族广大百姓喜闻乐见的一种宗教传统,但如何能够让藏传佛教更好地整合进中华民族共同体的宗教文化传统之中,并为铸牢中华民族共同体意识做出有益的贡献,这是目前我们最应该用心考虑和讨论的问题,这也当是我们这些从事藏传佛教研究的学者们应该承担起的社会责任和义务。

笔者:关于“新清史”与中西学术的讨论中,您曾提出他日西方学者若能彻底走出帝国主义、东方主义的学术歧路,而我国学者若能尽快摆脱西方学术和政治话语霸权的压迫,并走出民族主义或者民族国家史学的影响,那么,中西学术之间的理性对话终将成为可能,而我国的学术也必将更加强大。依据当下国内相关学术研究,您是否认为我国学者能在较短的时间内做出这番成绩呢?

沈卫荣:我在讨论“新清史”和中西学术的过程中获得的一个深切体会是:中西学界至今还未能形成一种理性对话的机制,很多学术上的冲突实际上源于政治立场和思想观念之间的差距。要使中西学术达成一种理想的理性交流和对话状态,中西双方都应该有所改变。其中西方必须走出帝国主义、殖民主义和东方主义的泥潭,不要再高高在上、盛气凌人,自以为政治正确,就急切地要教导别人,或者替别人代言,要警觉自己重蹈覆辙,犯被他们用后殖民主义文化批判的武器赶下神坛的前辈学者所犯过的同样的,甚至更严重的错误。而对于长期受西方政治和学术话语霸权压迫的东方学者而言,我们正处在中华民族伟大复兴的新时代,我们应当更加自信和理性地面对西方学术,不能一再地走极端,从盲目崇拜变为全盘否定,要让学术回归学术之正道,以学术的方式和西方人开展学术的讨论和批评。从事清史研究是这样,从事藏学研究同样也是如此。中国藏学和西方藏学各有各的特色、各有各的短长,要推动世界藏学的进步,我们不但要互相交流,取长补短,而且也要开展理性的学术批评。对西方藏学,我们既不要盲目崇拜,也不能全盘否定。据我的观察,世界藏学目前还处在一个持续繁荣的阶段,但它存在潜在的严重危机。随着西方世界的“西藏热”逐渐消退,人们对藏学的热情也会很快退潮,藏学的繁荣将失去支柱。所以,我最看好中国藏学的发展前景,特别是寄希望于像你这样年轻一代藏族学者的崛起,你们不但热爱本民族的文化,具备别人没有的语文优势,而且接受了现代学术的洗礼,不再固守本民族旧有的学术传统,你们是中国藏学走向世界、走向辉煌的希望,世界藏学的进步要靠你们这一代藏学家来实现!

笔者:今年凤凰出版社出版了您的《他乡甘露》一书,回望您的学术生涯,我想请教除了藏学热,藏学本身带给您最大的启发和帮助有哪些?

沈卫荣:我刚进入藏学这个学术殿堂时,世界上还没有“西藏热”,我是1990年代在德国留学时才深切地感受到这股弥漫世界的“西藏热”的。不可否认,“西藏热”给我的学术研究带来了一些变化,它曾经是我很多年间一个重要的学术关注点。但改变我人生的不是“西藏热”,而是藏学本身。可以说,藏学就是我的人生!如你提到的,最近我出版了一本新的随笔集,标题名为《他乡甘露》,它的意义是要表明我是一个要将整个世界都当作是他乡的知识人,我不想把自己的情感专注于故乡这一个地方,我们不应该盲目地、无条件地热爱故乡,而应该像对待他乡一样,始终保持一种理性和批判的态度。我来自一个有着美丽名称的江南古镇——甘露,但它于我早已成了一个他乡,它远没有作为他乡的西藏对我的人生有那么大的影响,我的整个学术人生是与西藏和藏学紧密地联系在一起的。

我是一个语文学家,不懂得如何哲学地来谈我人生的价值和意义,但我真切地感谢西藏和藏学,是它们给了我一个丰富和有趣的学术人生。因为藏学,我学习了藏语文,有幸领略了灿烂的西藏文明和藏地奇异的自然风采;也因为藏学,我有幸走遍了世界顶级的学术机构,认识了太多的优秀学术同行,懂得了一种好的学术是如何养成的。不敢想象,如果我做的不是藏学,我又会是怎样的一个学者?从事藏学研究,确实给我的人生赋予了一些意义。这不是说成为一名藏学家,使我获得了一份体面的职业、一个饭碗,甚至成了中国最好大学中的一名教授,这当然是非常重要的,但学术非为稻粱谋。我的学术人生之所以有些意义,并不在于藏学使我衣食无忧,而是说,要不是藏学,我即使是清华的教授,也依然还可能是nobody,而正因为我是藏学家,我在藏学领域辛勤耕耘,做着不关俗世生计和利益的学问,有了一点不起眼的成绩,我写的藏学文章引起了像你这样的青年学者的热情关注,或许给了你们一些有益的启发和帮助,是这让我的学术人生产生了一些意义。所以,我要感谢西藏和藏学!我绝对相信马克思・韦伯说的“人文科学是一门职业的科学”,但作为一名人文科学家,并不是因为他获得了一份职业,他的人生就有意义了,而是他在职业地从事学术研究时所取得的学术的成就,可以给他的人生带来精神的和社会的意义!藏学于我就是如此。

笔者:感谢沈卫荣老师接受我的专访,感谢您分享你的学术观点,并提出了相关的建议,今天的专访到此圆满结束。最后祝老师您身体健康、阖家幸福、扎西德勒!

沈卫荣:谢谢你对我的采访,特别感谢你对我提出的这些非常有意义的问题,从你的这些提问中,我可以看出你对我的学术经历和学术路径有很全面的了解,你的这个采访确实给了我一个对自己的学术经历和主要学术观点做一个全面的和理性的反思和总结的机会。同时,我想利用这一个难得的机会,尝试向许多像你这样关心我的学术研究的同行和读者朋友们,更好地解释我的学术经历和相应的心路历程,希望你们今后能给我个人和我的学术以更好的理解和支持。我衷心地感谢你!感谢《西藏大学学报》给了我这个机会!(原标题:他乡甘露:藏学家的学术和心路历程——访知名学者沈卫荣教授)

基金项目:2024年度西藏自治区哲学社会科学专项资金项目“从澜沧江流域新发现藏文文献、文物探讨明清中央政府与西藏地方的关系”阶段性成果,项目号:24YBM04

作者简介:泽仁曲措(1989-),女,藏族,西藏昌都人,西藏大学文学院讲师、硕士生导师,博士,主要研究方向为西藏地方史、汉藏关系史、中央政府与西藏地方关系史。

原刊于《西藏大学学报(社会科学版)》2025年第1期(总第161期),原文版权归作者和原单位所有。