按:现代考古学已经在中国走过百年光辉历程,但西藏考古的发展却相对较为滞后。虽然西方学者曾经一度开启了西藏考古之门,但真正科学意义上的西藏考古工作是在西藏和平解放之后才开始兴起的。在建立具有中国特色、中国风格、中国气派考古学的时代潮流中,西藏考古方兴未艾,正处在新的发展时期。

“在这一片被某些人视为荒漠的高原之上,是埋藏着可贵的古代宝藏的。这些宝藏在科学上的重大意义,有些在我们现有的认识水平上还难以作出恰如其分的评价。”

——已故著名考古学家童恩正

当我们回顾西藏考古百年历程,发现许多考古学者也曾在切问近思、超然远览的同时,回望着他们走过的时代。

1985年,童恩正发表了《西藏考古综述》。同年,侯石柱写了《西藏考古工作的回顾》。2005年,夏格旺堆、普智发表了《西藏考古工作40年》。霍巍曾于2001年著有《20世纪西藏考古的回顾与思考》,后于2019年写就《近70年西藏考古的回顾与展望(1951-2019)》。2018年,杨清凡发表了《21世纪以来西藏文物考古事业的发展及研究回顾》。

近期,陕西省考古研究院研究员,西北大学特聘教授、博士生导师,浙江大学人文高等研究院访问学者张建林,为浙江大学师生作了一次题为《西藏考古百年回顾》的讲座。

图为张建林在野外考察 摄影:王毅 图片来源:人民日报

30多年来,从西藏考古到隋唐考古,张建林博学笃志、奋其独见,从未停下对古代未知世界探索的脚步。期间,他入藏30多次,对西藏的了解甚至已经超过了自己的家乡陕西。

“西藏考古是研究西藏历史的重要途径之一,但由于以往在西藏开展的考古工作不够多,研究框架还没有完全建立起来,难以展开深入系统的研究。”在张建林的脑海中,西藏有一张神秘的年谱需要更多人来完善。基于几十年的实地工作经验,梳理手头掌握的文献资料,他认为,从20世纪初到现在,西藏考古事业的发展大致经历了六个阶段。

图为藏北发现的石片石器翻拍:李元梅

20世纪初至1950年,以“藏学家”身份进入到西藏进行“考古”“探险”活动,可说是西方学者的“专利”

张建林指出,这期间的考古活动主要是带有探险性质的地理调查,地下考古发掘因为条件所限无法真正有效展开,所获取的资料十分有限。如1901年,瑞典探险家斯文·赫定率探险队进入西藏北部和西部的调查,便是侧重于地理调查和测绘。由于藏族人民对于外来势力强烈的抵制和反对,能够真正深入到西藏高原的西方人并不多。

“这一时段的考古调查涉及范围较广,包含了史前的石构遗迹、岩画,如苏俄探险家雷列赫对藏北大石遗迹的考察、意大利学者图齐的著作《西藏考古》;还有历史时期的佛教遗迹、碑刻、藏王陵等,如英国人麦克沃斯·扬写的《到西藏西部的托林和扎布让的旅行》,以及英国人黎吉生对藏王陵的考察。”张建林强调,这时期有少数的考古发掘,大部分古代墓葬都是在施工过程中偶然发现的。

“当时的学者大多具有较好的藏文功底,重视藏文文献的收集整理,并与考古调查资料结合起来研究西藏的古代历史,留下了丰富的研究成果与资料。”张建林以图齐为例说,“他是西方学者在西藏考古与艺术领域最高水平的代表,在传统藏学研究中加入了西藏考古,从而使藏学研究出现了新的面貌,具有开拓之功。”

图为西藏自治区昌都市卡若遗址出土的双体陶罐 摄影:李元梅

1951年西藏和平解放以后,西藏考古发生了本质性的变化

20世纪50年代至70年代初,西藏考古工作完全由我国科学工作者和考古学家开展。张建林举例称,如1956年,地质学家赵宗溥在西藏采集到了细石器;还有1959年,王毅、宿白、王忠等对拉萨、山南、日喀则进行考古调查,连续在《文物》刊载了7期《西藏文物见闻记》,并于20世纪90年代将调查资料及研究成果收入《藏传佛教寺院考古》一书。

这期间,以宿白为代表的考古学家参加了大范围的文物调查,主要为宫殿(如布达拉宫)、佛教寺院(如萨迦北寺、白居寺)、碑刻、陵墓等。特别是佛教寺院的考古调查,为后续的研究奠定了基础,在调查方法和研究方法上提供了范本。

张建林认为,这时期西藏考古成果的一个重要标志是旧石器、新石器的发现。旧石器均为地质学家采集,考古学家整理并进行研究,新石器仅限于地面调查和采集、征集,都没有找到遗址。

他指出,这一时期仍然属于西藏考古的初级阶段,只有零星的考古发掘,如1961年,西藏新成立的文物管理小组在拉萨市彭波农场以东的坡麓地带,发现并清理了8座洞穴墓葬。

图为西藏自治区阿里地区噶尔县故如甲木墓地出土的“王侯”文禽兽纹织锦 摄影:李元梅

图为西藏自治区阿里地区噶尔县故如甲木墓地出土的青铜茶锅和茶叶摄影:李元梅

20世纪70年代后半期至80年代初,西藏形成了自己的考古队伍

“这期间,藏族考古工作者从无到有,还有主动要求去西藏从事考古工作的各族学生,步入了西藏文物考古的舞台。”张建林例举道,1975-1980年,由四川大学、北京大学、西北大学等高校培养出的第一批西藏考古的人才,走上西藏文物工作岗位,如甲央、仁钦、索朗旺堆、更堆、旺堆、侯石柱、张文生等。

这时期,西藏自治区昌都市卡若遗址的发掘,标志着西藏考古进入一个新的时代,开启了正式的现代科学考古发掘工作,也开始了西藏史前考古学文化的探索。而1985年出版的《昌都卡若》,成为了西藏第一部考古报告。此外,列山墓地的调查与发掘,揭开了吐蕃墓葬考古的篇章。

图为西藏自治区阿里地区札达县曲踏墓地出土的黄金面具 摄影:李元梅

1984-1992年,初步摸清西藏文物遗迹“家底”,西藏考古的大发现时代到来

期间,以全国第二次文物普查暨西藏自治区第一次文物普查为契机,组织西藏和兄弟省市的考古力量,对西藏自治区全境开展大范围考古调查,基本上勾勒出西藏文物遗迹类别、数量及分布的大体轮廓。

张建林认为,这一时期,拉萨曲贡遗址、拉萨查拉鲁普石窟、林芝列山墓地等吐蕃墓葬群,以及《大唐天竺使之铭》等一批重要的考古发现,标示着西藏考古的大发现时代到来。

《昌都卡若》《古格故城》两本考古报告,分别填补了西藏史前考古和历史考古的空白。10余本市、地、县文物志成为西藏文物志的开山之作,为后来编写《中国文物地图集·西藏自治区分册》《西藏自治区志·文物志》奠定了很好的基础。

张建林说:“西藏考古的基本力量在这个阶段形成了,现在还活跃在考古、调查、研究一线。”

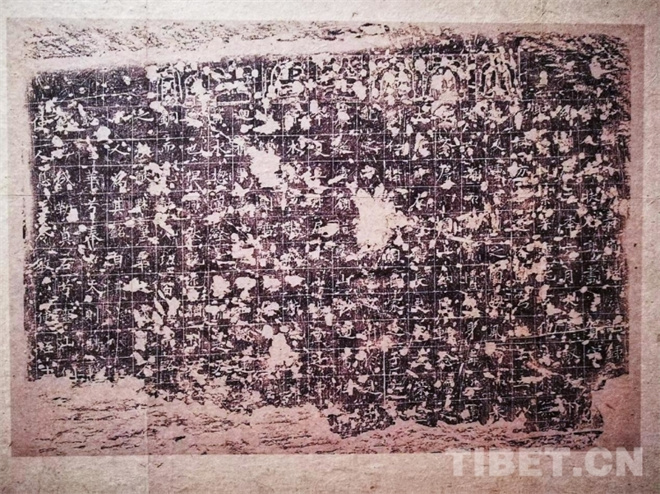

图为中尼边境吉隆石刻《大唐天竺使之铭》(王玄策立)拓片 摄影:李元梅

图为唐代(吐蕃时期)兽首胡人纹鎏金银瓶 摄影:李元梅

20世纪90年代至21世纪10年代初,一大批前期积累的研究成果相继面世

2005年,西藏自治区文物保护研究所成立,对推进西藏文物工作做出了巨大贡献,于今年荣膺“全国文物系统先进集体”称号。

“以2003年的青藏铁路西藏段考古调查为标志,西藏的基本建设考古正式展开。”张建林在最近10年的工作中感受到,随着西藏各个区域基本建设的大量开展,基本建设考古成为了西藏自治区文物保护研究所最主要的考古工作。

他认为,这期间,西藏考古还有两个特点。一个是配合大型文物保护工程的考古工作还在继续开展,如萨迦北寺的考古发掘与调查就是配合国家文物局在西藏开展的三大重点文物保护维修工程。另一个是开展了流域考古调查和专题考古调查,如四川大学与西藏自治区文物保护研究所开展的象泉河流域的考古调查,以及陕西省考古研究院与西藏自治区文物保护研究所开展的藏东地区吐蕃佛教造像的调查。

一大批前期积累的考古发掘、调查、研究成果在这期间相继出版,如《西藏自治区志·文物志》《中国文物地图集·西藏自治区分册》《皮央·东嘎遗址考古报告》《吐蕃时代考古新发现及其研究》《西藏古代墓葬制度史》《西藏西部佛教文明》《西藏原始艺术》等。

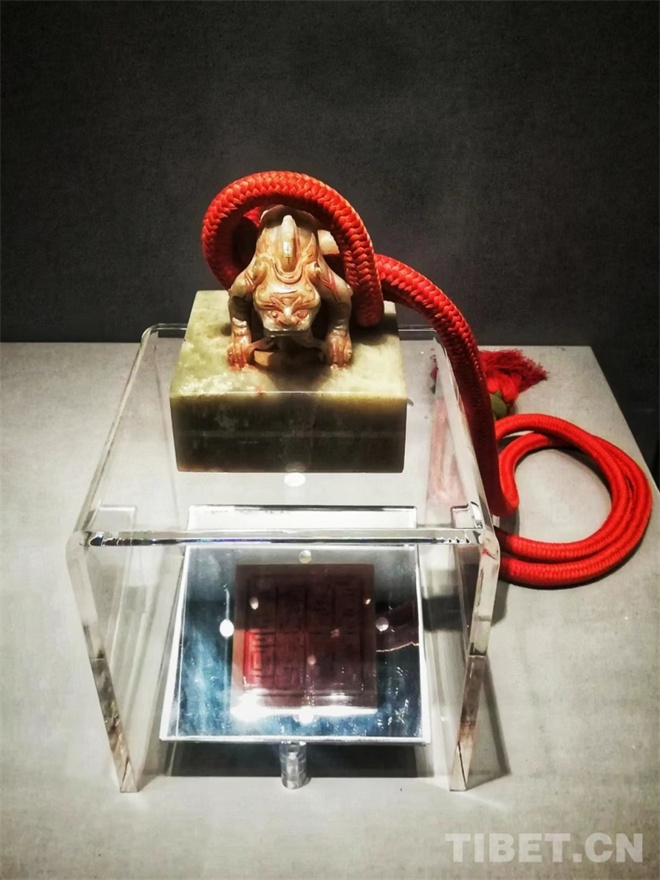

图为元代“统领释教大元国师”之印 摄影:李元梅

图为清代嵌宝石金索拉 摄影:李元梅

2012年至今,西藏考古迎来了又一轮新的发展高潮

张建林感到,近10年,国家对西藏考古工作的重视是前所未有的。中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(简称“中科院双古所”)、中国科学院青藏高原研究所、中国社会科学院考古研究所、陕西省考古研究院、四川省文物考古研究院、浙江省文物考古研究所、四川大学、西北大学……国内多家考古研究机构和大学纷纷进入西藏开展合作项目。

其中,中科院双古所在西藏正式开展旧石器时代考古,取得一系列重要发现,特别是青藏高原上首个具有确切地层和年代学依据的旧石器时代考古遗址——尼阿底遗址的发掘,为探索早期人类在青藏高原高海拔地区生存找到了科学依据,改写了人们对古人适应极端环境能力的认识。

近年来,西藏考古被纳入国家主导的“中华文明探源工程”“考古中国”项目当中,同时也制定了《西藏自治区“十四五”时期文物事业发展规划》《西藏考古工作规划(2021-2035年)》,从政策、学术层面为今后的西藏考古工作作出了明确的决策规划、给出了很好的指导意见,西藏考古迎来了又一轮新的发展高潮。

这期间入选“全国十大考古新发现”的西藏阿里故如甲木墓地和曲踏墓地、西藏札达桑达隆果墓地,以及一批最新的考古成果,极大地丰富了西藏考古的内涵。一代又一代“有澄清天下之志,更具厚德载物之质”的考古工作者,为最终建立西藏考古学文化序列不断提供新鲜的成果资料,充分发挥了考古在正本清源、凝聚人心、强化文化认同、铸牢中华民族共同体意识等方面的突出作用。