于道泉(伯源)先生,山东淄博(今属淄博市)葛家庄人。1901年10月18日出生,1992年4月12日在北京谢世,享年九十有一,堪称高寿。

于道泉(伯源)先生,山东淄博(今属淄博市)葛家庄人。1901年10月18日出生,1992年4月12日在北京谢世,享年九十有一,堪称高寿。

先生于1917—1920年就读于山东省省立甲种工业学校,以优秀成绩毕业,打下极好的理科基础。同年考入山东齐鲁大学,先读化学系,兼修数学,后转社会系,专修西洋史和社会学,于1924年毕业。就在这一年,于先生考取了公费留美的资格,家人亲友咸来祝贺。恰于此时,印度诗圣泰戈尔(R.Tagore)来华访问,由上海、南京北上,道经济南,在泉城逗留参访。于先生英语能力极强,早蜚声济南,因而被推举为这位诺贝尔奖金获得者在济南访问时的临时翻译,一路观光一路交谈。在济南佛经流通处,于先生以自己的一点佛学知识做了佛教在中国传播的历史的介绍,泰戈尔大为惊异,说:“你是我们来中国见到的第一位对印度文化发生兴趣的人。”于先生也为这位印度学者深深折服。当时,泰戈尔在印度创办国际大学,希望通过中国政府选派留学生到印度留学,借以加强中印文化交流,就建议于先生跟他一起去北京,然后准备赴印度留学。于先生立即同意,并放弃了官费赴美留学的计划。这件事惹得于先生的父亲于丹绂老先生勃然震怒,也令亲友和熟悉的人大为不解。可是,于先生“一意孤行,独持己见”,跟随泰戈尔到了北京。从此,他走上了一条“不归路”,也显示出他超然物外、脱俗世外的人格精神。

1920年7月济南甲种工业学校欢送于道泉(前左二)

1920年7月济南甲种工业学校欢送于道泉(前左二)

1924年于道泉(后排左一短发青年)与泰翁一行人的合影

1924年于道泉(后排左一短发青年)与泰翁一行人的合影

到了北京,泰戈尔的计划在当时的北洋政府中难以实现。中国学术界名流对泰戈尔十分热情、周到的接待,也无法打动当政的衮衮诸公去实现中印文化交流计划,泰戈尔只好铩羽而归。行前,他将于先生介绍给在北京大学担任梵文教授的钢和泰男爵(Baron Alexander AstallHolstein),并对于先生说:“这位从立陶宛来的爵士可以教你梵文、藏文,可以满足你对生命的秘密探索的要求。”这样一来,于道泉先生就成为钢和泰教授梵文课堂的翻译,把教授所讲的英文当堂译成现代汉语,传达给听课的人。同时,他跟着钢和泰学习梵文和藏文,并在钢氏家中生活,把钢氏付给他的每月十元钱工钱如数交给厨房大师父,将就着在厨房用餐。对于这一段生活,于道泉先生写信给正在日本留学的大妹妹于式玉说:“我现在每餐用梵文就着窝头吃,恐怕全世界没有第二人吧!”说明他的生活是清苦的,但他的精神世界是充实的、愉快的、满足的!颇有箪食瓢饮、自得其乐的劲头。钢和泰教授对他这种学习热情、夜以继日孜孜不倦的勤奋精神十分感动,说:“于先生,你三个月学习的进步比我过去的学生学一年还要快得多!”为了学到地道的藏语文,他与雍和宫的蒙藏喇嘛交了朋友。雍和宫是北京最大的藏传佛教寺庙,有一批蒙藏僧人常住,是北京唯一的藏语环境。他决心搬到雍和宫去跟喇嘛们一起生活。后来,一本巨著——《第六代达赖喇嘛仓央嘉措情歌》就在这里孕育、诞生了。这又一次显示出他的特立独行,不同凡响。

20年代的北京是各种思潮荟萃之所,紧接着高举科学与民主大旗的五四运动之后,思想活跃,人心振奋,文化冲撞,观念更新。国家主义、无政府主义、各种社会主义和共产主义广泛传播,国家、民族存亡的危机更为青年人所关注。祖国在风雨如磐的痛苦中,追求、探索、寻找救国之路,解决生命之谜。于先生自己说过:“我到北京来学梵文,抱了满怀热望,要读梵天文字的佛经,并在佛教哲学中去寻找生命之谜的解答。”“我向来对佛教所抱的信仰,大部分被他(钢和泰)用比较宗教学的武器打得粉碎。”(《第六代达赖喇嘛仓央嘉措情歌·自序》)

也就在这一时期,于先生参加了中国共产党。由一个积极学习梵文、学习佛教的人,转而投身于激进的社会变革运动,这似乎令人难以理解,其实决非偶然。早在1922年,于先生还在齐鲁大学读书时期,就利用业余时间学习世界语,不到一年,就完全掌握了这种语言。后来,他利用这一国际普通话跟国外世界语者建立了联系,成为当时山东第一位也是唯一一位世界语者,加入了国际世界语协会,并被聘为该组织在济南的代表。日本著名的世界语者小坂狷二按照通讯录上的地址到山东济南访问世界语者,于先生在齐鲁大学为这位外国朋友组织了一次精彩的世界语报告会。会上,小坂狷二用世界语演讲,于先生担任翻译。这次活动大大增强了于先生对世界语的感情。此后,他把许地山的散文诗《空山灵雨》译成世界语,在胡愈之先生主办的、当时颇有影响的世界语刊物《绿光》上发表。由此因缘于先生与胡愈之、许地山建立了通讯联系,并由他们二位介绍,参加了中国文学研究会,成为以写真实人生为目标的这一文学团体的早期会员。陈原(笔名章怡)先生在回顾中国世界语的历史时曾说:“二三十年代旧中国反动派认为世界语是共产党的宣传工具,是洪水猛兽。”事实上,中国世界语运动跟民族解放斗争已经紧密地结合在一起。对年轻气旺、追求真理、愿意献身于民族解放事业的于道泉来说,从参与世界语运动到参加共产党是当然的合乎逻辑的发展和归宿。

作为一名秘密党员,在地下状态,他是忠实、积极地实践自己入党的诺言的。比如,他引导了自己的弟弟于道源(后在解放战争中牺牲),妹妹于若木、于陆琳参加了党组织,奔赴延安,参加抗战,走上了革命的道路。萧乾先生回忆:在北京地下时期,于先生领导他从事过革命活动(《新文学史料》)。于先生从来不谈这方面的事。在于先生身边工作的几十年中,我们对此知之甚少,甚至不知道他早年参加过共产党。他曾对孙女于耀华说起自己从国外归来后为什么一直没有要求恢复组织关系。他说:“过去在北京参加过党组织,也做过一些工作。30年代就到海外去了,一去十五六年,在整个抗日战争期间和解放战争期间,那样残酷的流血的斗争中,自己漂泊海外,未能做出任何贡献。现在,革命胜利了,这是千百万烈士的鲜血凝成的果实,是人民群众在党的领导下取得的胜利。这时,自己再要求恢复组织关系,再做一名老龄党员,不过是来享受党的荣誉,不过是想做官而已,真是惭愧,所以,再也不愿去申请了。”从他的话中,我们再回顾他一生为人,可用“狷介”二字来概括,就是孟子的话:“非其义也,非其道也,一介不以与人,一介不以取诸人。”(《孟子·万章》)在某些人看来,他是多么傻,其实这又是他的特立独行之表现。1950年初,胡乔木同志担任新闻总署署长,筹备组建机构时,曾慕名邀请于先生面商,请他出任外文局局长,于先生婉言谢绝了他的盛情,但表示愿意为培养藏语文人才尽自己的微薄之力。

还有一件事,虽是后话,但值得在此一提:1933年,于先生到南京去办理到法国留学的护照时,有一位陈先生(至今不知道是哪一位?是陈立夫?或者是陈布雷?)奉蒋委员长之命,邀请于先生到南京政府担任某一项负责工作,于先生的共产党员身份他们是不知道的,因此,向于先生表示了“蒋先生非常器重你是了不起的专门人才,愿意借重”。这位陈先生安知鸿鹄之志呢?于先生当然用婉转而恭敬的言辞拒绝了。从此可见于先生毕生奉行的原则:三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。(《论语·子罕》)真正身体力行做到“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”(《孟子·滕文公下》)。

于先生由于常住雍和宫,跟随蒙藏喇嘛学习藏文、蒙文,同时兼学满文,进步很快,在学术界受到注意。首先是袁同礼先生,他当时担任国立北平图书馆馆长,聘请于先生担任研究馆馆员,负责征集藏、蒙、满及其他少数民族文字图书,建立特藏部。有了安定的环境,又与自己的旨趣相投,于先生全力以赴地搜罗天清番经局所印制出版的蒙藏经籍、北京版藏文大藏经、蒙文大藏经。为了抢救收藏在热河行宫的满文大藏经,他甚至冒着敌寇的枪林弹雨,孤身远赴承德,几乎陷身于日寇的魔掌。当时,北平学术界同人为于先生的安危焦虑万分。他老先生辗转山西,间关南下,居然脱险归来。此后,于先生一直兼任着北平图书馆的研究员职务,不管在国外羁留,还是在其他单位任职,始终不渝直至80年代末退休,又推荐黄明信先生接手董理此事。在国立北平图书馆工作期间,他专心致志从事本位工作,在同事的帮助下,于1929年完成了《北平图书馆藏满文图书馆目录》,并撰写序言,公开出版。还在《国立北平图书馆馆刊》上发表了《达赖喇嘛于根敦珠巴以前之转生》(1930年第4卷)、《乾隆御译衍教经》(1931年第5卷)。

图片国立北平图书馆旧照

图片国立北平图书馆旧照

此外,在这一时期还有两件重大的事情:一件是中央研究院历史语言研究所聘于先生为该所助理研究员,进入人文社会科学研究的最高殿堂,在史学大师陈寅恪的直接指导下进行学术研究,具体地说,以陈氏提倡的历史语言学派的方法进行藏、蒙、满等少数民族历史研究。这本是于先生向往已久的学术憧憬,一旦实现了自己的愿望,立即迸发出汹涌的激情,于是向所长傅斯年(孟真)先生提出编写一本藏汉大字典的计划,以期帮助愿意学习藏文的人尽快掌握这门语言。但是,他自以为十分周密的计划,没有得到傅斯年和陈寅恪的支持和同意,只好作为个人的兴趣,在业余时间去搞,不能列入项目,也得不到资助。这件事使于先生十分伤心、十分烦恼。用他自己的话说:“每日在办公室枯坐无聊,只能等待下班,回到自己的住处,全神贯注地进行编写藏文字典的地下活动。”直到1949年回国后,于先生组织人力,把编写藏汉大词典的事重理旧弦弹将起来。又经过几十年的风风雨雨,直到1983年才得以正式出版,名为《藏汉对照拉萨口语词典》,几乎走过55个年头。

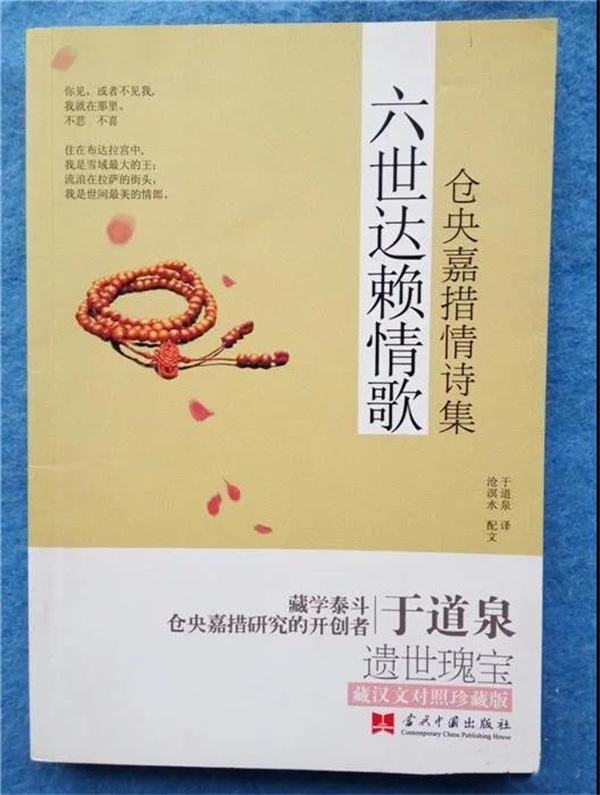

另一件事,就是出版了英、汉文译注的《第六代达赖喇嘛仓央嘉措情歌》(中央研究院历史语言研究所单刊甲种之五,1931年)。这本书给于先生带来意想不到的声誉,成为当时学术界轰动的大事,胡适之、许地山都曾大为赞赏。人们十分欣赏情歌的清丽哀婉,又非常同情这位诗人不平凡的身世和才华,认为于先生做了一件了不起的事。而于先生自己却说:“那是前几年住在雍和宫时,跟几位藏族僧人学习藏文时的作业,一首一首请教他们才能翻译成汉文和英文的,并未打算出版;后来,因为在史语所编写藏文大字典的计划未获通过,自己又没兴趣做别的事,所里要求交出研究成果,只好把情歌整理一下,梳妆打扮一番,送到所里,没想到就印了出来。赵元任先生为此书搞了一个拉萨音系放在前面,别的人误会了,以为这个拉萨音系是我搞的,几十年中心里一直忐忑不安。”直到1982年,民族研究所的同志编辑《仓央嘉措及其情歌研究(资料汇编)》一书时,于先生又一次在序言中作了郑重其事的说明。1980年赵元任先生第二次回国访问时,住在和平宾馆,于先生要我陪他一起去看望、话旧。在赵如兰教授的安排下,两位老人又一次亲切会见,于先生算是了却了一桩心事。

1934年于先生被中央研究院历史语言研究所派往法国留学,到巴黎索邦大学就读,投到巴考(J.Bacot,1890~1967年)门下,攻读藏文。同班同学共三人,另两位一位是拉露女士(M.Lalou,1890~1969年),也是著名藏学家,另一位是早已有了博士学位的学者。上课两周后,巴考教授对于先生说:“我真的教不了你藏文,你的藏文水平比我高,我有许多问题需要向你请教,你还是选别的课上吧。”于先生虽然改修土耳其文,但仍然选了巴考的课,认为巴考先生为人很好,而且家中有很丰富的藏文书,可以借阅。于先生在巴黎时,先是借住在一位会世界语的朋友家里。吃饭时,他们经常讲世界语,这一家的老母亲很不高兴,怪儿子为什么爱讲别人听不懂的世界语,为什么不讲法语,他们相视一笑,只好顺从老人家的意思讲法语了。在巴黎五年,最要好的朋友是韩儒林(后来回国任中央大学即后来的南京大学教授,蒙古学家,1903~1983年)、石泰安(A.Stein,犹太裔,出生于德国,后避纳粹迫害,逃亡法国,汉学、藏学家)。留法期间又去德国一年,学习德语,并将几百首藏族民歌译成德文(未刊)。1939年转赴英国,应伦敦大学邀请,在该校东方学院即后来的东方与非洲学院教授古典汉文。由于于先生的推荐并介绍,萧乾(1909~1999年)也被聘为该院中国文学讲师,从香港大公报报社到伦敦工作,大概同时兼着《大公报》的记者,所以,在二战结束前后,萧乾先生得以惟一的中国战地记者身份,在战场上盟国一侧采访。从于先生保留下来的萧乾先生的十几封亲笔信来看,他们的关系是非常亲密的。前面已经提到过,20年代后期于道泉先生作为共产党组织成员领导过萧乾先生在中学里开展共青团的活动。友谊由来已久,并在危难中越发深厚、强烈了。

中央研究院历史语言研究所领导方面,特别是傅斯年先生对于先生迟迟不归非常不满,期间二人发生了激烈的通信争论,乃至言辞火爆。从于先生保留下来的傅斯年先生的三封信以及于先生复函底稿来看,没有等到中研院史语所停发公费以前,于先生就在欧洲自谋职业来养活自己,同时还汇钱回国接济家中老小,这样就完全摆脱了与中研院史语所的关系。公平的说,傅斯年老先生是爱才的,他很佩服于先生的学问、人品。于先生的怪癖性格和特立独行令傅斯年先生难以接受,傅斯年先生并不知道否定于先生编写藏汉大字典的计划一事对他伤害多深,更不知道于先生在政治上已经跟南京政府分道扬镳了。尽管如此,于先生的赴法留学深造一事,还是傅先生一手促成的。抗战胜利后,胡适之先生以北京大学校长名义致函于先生,请他回国到北大任教,其中固然有汤用彤(锡予)、向达(觉明)两位先生的推荐,也有傅斯年先生对胡适之先生的嘱托。脱离与南京中央研究院史语所的关系后,于先生从此拒领公费,靠半工半读实行勤工俭学,主要工作是帮助巴黎国家图书馆编辑馆藏满文书目,同时在巴黎大学高级汉语学院担任资料工作,以此养活自己。

中央研究院历史语言研究所领导方面,特别是傅斯年先生对于先生迟迟不归非常不满,期间二人发生了激烈的通信争论,乃至言辞火爆。从于先生保留下来的傅斯年先生的三封信以及于先生复函底稿来看,没有等到中研院史语所停发公费以前,于先生就在欧洲自谋职业来养活自己,同时还汇钱回国接济家中老小,这样就完全摆脱了与中研院史语所的关系。公平的说,傅斯年老先生是爱才的,他很佩服于先生的学问、人品。于先生的怪癖性格和特立独行令傅斯年先生难以接受,傅斯年先生并不知道否定于先生编写藏汉大字典的计划一事对他伤害多深,更不知道于先生在政治上已经跟南京政府分道扬镳了。尽管如此,于先生的赴法留学深造一事,还是傅先生一手促成的。抗战胜利后,胡适之先生以北京大学校长名义致函于先生,请他回国到北大任教,其中固然有汤用彤(锡予)、向达(觉明)两位先生的推荐,也有傅斯年先生对胡适之先生的嘱托。脱离与南京中央研究院史语所的关系后,于先生从此拒领公费,靠半工半读实行勤工俭学,主要工作是帮助巴黎国家图书馆编辑馆藏满文书目,同时在巴黎大学高级汉语学院担任资料工作,以此养活自己。

1938年于先生由汉藏语学者西门·华德(Simon Walter)推荐赴英国,在伦敦大学东方与非洲学院(SOSA)担任高级讲师,教授汉语,前后达十年之久。在英国的十年,正是第二次世界大战爆发的年代,德国法西斯疯狂地在欧洲大陆行凶,轰炸伦敦,蹂躏巴黎,于道泉先生在英国饱受战争之苦。东望祖国,日本侵略者铁蹄正践踏我大好河山,有家难奔,有国难投,于道泉痛苦焦灼,只好以自己力所能及为国家做一点事。如推荐萧乾先生到伦敦大学任教,还帮助几位旅居欧洲的朋友渡过生活难关。直到二战结束,于道泉先生得到从国内解放区传出来的新文艺作品,惊喜过望,他以兴奋的心情动手把赵树理的小说《李有才板话》和《李家庄变迁》译成法文,在法国《人道报》所属的刊物上发表,向法国以及西方介绍解放区的新文艺、新生活和新人新事。傅斯年并不了解于先生的心情和思想状况,来信斥责于先生,于先生极为痛苦,曾修书作答,并撰长信致陈寅恪先生解释(均未发出)。于先生羁留海外的根本原因是不愿与国民党当局来往。他等待自己期望已久的时机早日到来。

1949年全国解放的大好形势鼓舞了海外游子。为迎接新中国诞生,于先生欣然经新加坡、香港于4月间返回北京。此前,胡适之先生也有信函延聘于先生到北京大学任教,后季羡林先生报请北京大学校务委员会主任汤用彤先生,聘于先生为东方语文系教授,并成立藏语专业。

1950年,国务院计划在北京成立中央民族学院时,首先考虑建立少数民族语言文学专业,而藏语文又是重中之重,被排为最优先筹划的序列,于道泉先生当然是这一计划的筹划专家,从一开始,于先生就提出了计划,后来逐步充实,形成一套思路:

一、语言教学从口语开始,而口语教学是学会语言的基础,在语言学习的开始阶段,集中学习生动的口语(避免文字的难点),然后再去学文字,就会事半功倍,因此,开办了第一个藏语专业培训班,从全国各大学抽调一批文科学生来北京,由于先生自编教材亲自教学。(语音训练阶段,邀请马学良先生合作)

二、根据藏语方言的差异,分别开设方言班,先开设拉萨方言班,接着又开设安多方言班,分别延聘以此方言为母语的藏族学者担任主讲教师,配备汉族青年担任辅导,让学员专心致志掌握某一方言,在教学过程中编写方言教材和方言字典。

三、语言离不开说这种语言的人民大众,学语言的人必须与人民生活在一起,从生活中学习、实践,才能真正掌握它。因此,组织学生到西藏等地进行语言实习,熟悉生活,培养感情,以期学到地道的语言。这一做法收到极好的效果,后来经过总结,成为少数民族语文系的教学中的根本办法之一。

四、在教学中不忘科学研究,专门设立了字典小组编写拉萨口语字典,延聘安多、康、卫藏和嘉戎等各方言区藏族学者,组织汉语学员积极从事方言的调查和研究,实际上为后来展开的全面藏语调查做了准备,而《藏汉对照拉萨口语词典》一书的出版即为证明。今天看来,安多、康、嘉戎和卫藏多种方言字典出版问世,许多研究专著得以发表,于先生功不可没。于先生培养藏族青年学者成材成家,更是值得怀念的。

1957年难忘的春天,在学校组织的座谈会上,党委负责人要在座的老先生们帮助党整风,于先生平素很少发言,这一次,他语重心长地说,希望健全对党组织、对党员的监督机制。他还说任何个人、任何组织都必须有监督,不能有特权,绝对的权力必将导致绝对的腐化。就凭这一段发言,在反右运动中,被某些吹毛求疵的人无限上纲,说于道泉先生恶毒攻击我党要绝对腐化,是反党反社会主义。幸亏在党委中还有明白人,未再深究,淡化了事。于先生逃过这一劫,不能不说是一大幸事。

1966年“文革”开始,于先生在6月2日就被集中管理起来,只能老老实实,不许乱说乱动,工资也被冻结了。1969年底林彪发出“一号命令”,于先生就又随着全院人马,迁到湖北古云梦泽——沙洋、潜江地区劳动了。他是愿意参加体力劳动的人,也是十分尊重劳动的人,但这不是一般的劳动,这是带有流放性质的惩罚。在那里一晃两年多,直到林彪摔死在温都尔汗,才又被调回北京,听候审查、处理。

就在1972年底,时来运转,天降良机,命运女神又一次向他招手。伊朗驻华大使馆向我国外交部送来一份在伊朗出土的藏文图卷,要请中国专家协助解读。外交部把此事交给中央民族学院军宣队的军代表,要他设法请于道泉先生解决。事关外交,非同小可,军代表不敢怠慢,于是找于先生谈话,先是强调一下知识分子不要翘尾巴,然后就书归正传,说于先生改造得不错,有进步,要于先生接受考验,要服从组织安排,表现出思想改造的成果等等,总之一句话,要他接受任务,帮这位军代表的忙,完成上级交下来的指令。于先生推脱不掉,提出如下条件:自己年纪大,眼睛不好,要找助手协力。“这好办,这好办。”军代表就颐指气使一番,把这件活儿交代了下来。于先生和我二人乐得借此机会到北京图书馆、北大图书馆和社科院图书馆三处去读书,去翻阅国外书刊,了解国外同行的学术进展情况。因之,在解读了这一份伊朗出土的苯教(Bon)文书卷子的同时,又登记了国外藏学研究的论著卡片目录,交给同好的同志传阅,让人们也稍稍了解国外的情况。

就在1972年底,时来运转,天降良机,命运女神又一次向他招手。伊朗驻华大使馆向我国外交部送来一份在伊朗出土的藏文图卷,要请中国专家协助解读。外交部把此事交给中央民族学院军宣队的军代表,要他设法请于道泉先生解决。事关外交,非同小可,军代表不敢怠慢,于是找于先生谈话,先是强调一下知识分子不要翘尾巴,然后就书归正传,说于先生改造得不错,有进步,要于先生接受考验,要服从组织安排,表现出思想改造的成果等等,总之一句话,要他接受任务,帮这位军代表的忙,完成上级交下来的指令。于先生推脱不掉,提出如下条件:自己年纪大,眼睛不好,要找助手协力。“这好办,这好办。”军代表就颐指气使一番,把这件活儿交代了下来。于先生和我二人乐得借此机会到北京图书馆、北大图书馆和社科院图书馆三处去读书,去翻阅国外书刊,了解国外同行的学术进展情况。因之,在解读了这一份伊朗出土的苯教(Bon)文书卷子的同时,又登记了国外藏学研究的论著卡片目录,交给同好的同志传阅,让人们也稍稍了解国外的情况。

鲁迅先生说过:我们从古以来就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,虽是在等于帝王将相作家谱的所谓“正史”也往往掩不住他们的光辉,这就是中国的脊梁。

1992年4月12日,于道泉先生走完了他人生的道路,在北京西山一所养老安老的医院里静静地离开了人世。但是,他这样特立异行的人,正可以借爱因斯坦在悼念居里夫人时所说的话作比照:

第一流人物对于时代和历史进程的意义,在其道德方面,也许比单纯的才智成就方面还要大,即使是后者,他们取决于品格的程度也远超过通常所认为的那样。(转引自顾淑林:《迟到的理解》,刊于《顾准日记》)

王尧,1999年4月,于老逝世七周年

(本文原载《平凡而伟大的学者——于道泉》,河北教育出版社,2001年。)

于道泉小传

于道泉(1901—1992),现代著名藏学家,我国现代藏学的奠基者之一。山东省临淄县人。汉族。毕业于齐鲁大学精研世界语。

民国十二年(1923)入北京大学,师从梵文学家纲和泰学习梵文和藏文,研究佛经从此对藏文和藏族文化产生了极大的兴趣。民国十四至十六年(1925—1927)拜雍和宫喇嘛为师学会了藏文和蒙古文,并将藏文本《仓央嘉措情歌》译成汉文。后来到京师图书馆从事满、蒙、藏文书籍的采编,并学会了满文。民国十七年(1928)任中央研究院历史语言研究所助理研究员,民国十九年(1930)发表《第六代达赖喇嘛仓央嘉措情歌》。民国二十三年(1934)赴法国留学,入巴黎大学现代东方语言学院学习土耳其语,后又随巴考(J.Bbcot)、拉露(M.Lalou)、李盖提(L.Ligeti)等藏学家学习藏文文法、古藏文、蒙古文文法和民俗学,同时在巴黎国家图书馆从事满文书籍编目工作。民国二十七年(1938)赴英国,入伦敦大学东方与非洲学院,任高级讲师,教授汉语、藏语和蒙古语,并将100多首藏族民歌译成德文。在英国的10年,除了担任教学工作外,主要钻研心灵学。1949年新中国成立后,回到祖国。最初任北京大学文学院东方语文系藏文教授,1952年高等学校院系调整后调到中央民族学院民语系任教。1953年主持编纂《藏汉对照拉萨口语词典》。“文化大革命”期间,其教学和科研工作均中断。1973年以后,创制出一套精巧的汉语数码代字,并加以利用,设计出一种十分简便的方框式盲文符号方案。1982年撰写了《普通文字的数码代字:数字化文字与拉丁化文字对照》一文,提交第十五届国际汉藏语学术会议。

于道泉曾任中国民族语言学会理事、中国语言学会理事、中国世界语协会理事、中国民间文学研究会理事、北京市海淀区社会福利基金会名誉副会长等职。1992年在北京去世。(来源:中国藏学网)