恰白·次旦平措先生公认是西藏新史学的奠基人和开拓者。拉巴平措在评论恰白先生藏学巨著《西藏简明通史》时说:历史犹如一面镜子。历史首先反映着人们及其社会已经走过的里程,记录着历史上曾经发生过的重要事件和历史人物的重要功绩。一个国家、一个民族、一个地区都有自己的过去,懂得了历史也就懂得了过去。也只有懂得历史才能懂得现实。不懂得历史,也就不会深切的懂得现实。历史学还有一个重要作用和功能就是认识社会发展的基本方向,掌握历史发展的基本规律和特点,从而预见未来,创造新的生活和美好的明天。藏族也是一个非常重视历史、尊重历史的民族。过去的许多历史著作,由于作者受阶级的、宗派的、时代的局限,在史料的取舍、人物的评价、事件的叙述,都有诸多偏颇,这是可以理解的。而《西藏简明通史》则在大量搜集、翻阅资料的基础上,尊重历史、尊重事实,客观公正地进行比较和研究,使西藏历史研究达到一个新的高度。

恰白·次旦平措先生公认是西藏新史学的奠基人和开拓者。拉巴平措在评论恰白先生藏学巨著《西藏简明通史》时说:历史犹如一面镜子。历史首先反映着人们及其社会已经走过的里程,记录着历史上曾经发生过的重要事件和历史人物的重要功绩。一个国家、一个民族、一个地区都有自己的过去,懂得了历史也就懂得了过去。也只有懂得历史才能懂得现实。不懂得历史,也就不会深切的懂得现实。历史学还有一个重要作用和功能就是认识社会发展的基本方向,掌握历史发展的基本规律和特点,从而预见未来,创造新的生活和美好的明天。藏族也是一个非常重视历史、尊重历史的民族。过去的许多历史著作,由于作者受阶级的、宗派的、时代的局限,在史料的取舍、人物的评价、事件的叙述,都有诸多偏颇,这是可以理解的。而《西藏简明通史》则在大量搜集、翻阅资料的基础上,尊重历史、尊重事实,客观公正地进行比较和研究,使西藏历史研究达到一个新的高度。

众所周知,恰白先生近60岁才进入史学研究领域,真正从事学术研究的时间不是很长。他是如何做到这点呢?实事求是、坚持真理是恰白先生恪守终生的学术原则。然而,坚持真理就要付出代价。恰白先生的历史学研究可以说就是从挨骂开始。那是改革开放刚开始的年代,在一个学习班上,自治区党委统战部请恰白先生写一篇关于大昭寺的文章。恰白先生后来回忆,“那是一次有关大昭寺历史的座谈会上,自治区统战部领导主持会议,我在会上宣读了这篇文章。以前的各种史书中说,建大昭寺时有山羊驮土填平了卧塘湖,白天由人修建、夜晚由神鬼修建等等,总而言之,大昭寺是天然形成的。针对这些说法,我进行了批判和辩驳,否定了那些说法。我认为大昭寺是劳动人民修建的。当时,参加会议的一些代表对我的观点大不以为然,把我骂得一塌糊涂。由于开会之前,赤耐部长已嘱咐过我,对于任何批评都不要回应,所以我只是坐在那里听,一言不发。他们说:‘你连《柱间遗教》和《玛尼全集》这样重要的西藏史书都不承认,企图毁灭西藏的历史。’还说我是‘披着羊皮的狼’,骂个没完没了,就像“文化大革命“中批判阶级敌人一样,哈哈,几乎把我送到被斗争的席位上。我宣读完文章,看到大家都很激动,赤耐部长在最后总结时说:今天的座谈会是在区统战部的安排下召开的,大家的意见仅是个人的看法,我们党的原则是‘百家争鸣、百花齐放’。赤耐部长的表态,使我放下心来。我又坚持不懈地对西藏的历史进行研究,写出了《聂赤赞普本是蕃人》等大量文章。”被称为西藏最早的史书“五册书”,也称《五史鉴》即:《瑜伽喇杰鉴》、《桑玛玉若鉴》、《傣玛古泽鉴》、《桑布郭恩鉴》、《颡佤恰甲鉴》。后世的宗教源流的史书中,却很少引用这些书的内容。恰白先生解释说,“五册书”是苯教经典的一部分。后来出现的王统世系和宗教源流等史书,只提到了那些书的名字,而没有提及它们的内容。即使提及,由于都是苯教的说法,所以也都被认为是错误的,是与佛教的主张不兼容的。那是由于佛、苯两大宗教彼此存在巨大偏见所造成的。虽是神话,却表现了西藏古代的很多真实历史,是对研究西藏原始社会历史非常有用的参考资料。总之,由于教派偏见的影响和统治阶级的上层建筑的需要,佛教得到了大力弘扬,而苯教及其著作受到了严重的打击和破坏,这就是当时的史学界根本没有坚持真理的勇气的一个明证。12-13世纪的《第乌宗教源流详书》与其他宗教源流不同,是一部很有特点的优秀史书,该书是目前研究西藏历史不可或缺的重要文献。但是,就是这样一部极有价值的古籍却在长久的历史中被原西藏地方政府封锁起来。恰白先生对此表示:第五世达赖喇嘛在执掌西藏地方政权时,撰写了一部史书——《西藏王统记》。为宣扬五世达赖的观点,阻止其他观点的传播,所以大学者第乌所著《第乌宗教源流详本》等王统世系史书才遭到了封锁,很多珍贵的史籍长期封存在哲蚌寺内不见天日,可以说传统史学研究被宗教迷雾所笼罩。

而恰白先生自己作为一个大学者却是连小到一个地名的称呼是否准确他都要“较真”的。先生曾在《西藏研究》发表论文《雅砻藏布江名词考》。恰白先生说:我那篇文章以研究“雅鲁藏布江”一词为主,顺便研究了一些与之有关的其他问题。这要提及《藏汉大辞典》,该辞典将西藏南部的雅砻地区和雅鲁藏布江联系起来,说该江“流至……雅砻地方,称雅鲁藏布江”。但是,我不那样认为。“雅鲁藏布江”这个词是大河的名字,像称呼长江、黄河等大江大河一样。而“雅砻”这一名词,在上述四种写法中,以yar lung这种写法最正确。以前的各种史书中对于“雅砻”这个“雅”字有不同的解释,例如:在雅杰·乌坚林巴的“伏藏”里说“雅”是“超越灾荒之天”的意思。但是,对于诸如此类后世埋藏的假“伏藏”,我是不承认的。用含义为地方(lung pa)的lung字来书写雅砻(yar lung),事实上“雅”(yar)应理解为提高、救渡、进步,也就是发展、好、繁荣、兴旺发达的意思。雅砻应理解为“繁荣的地方”,可能不是“超越灾荒之天”的意思。“雅鲁藏布江”一词里的“鲁”klung,指的是大江、大河,这是很清楚的。《藏汉大辞典》也解释说chu klung应理解为“大河”,由此可以看出把两个词混淆起来是不对的,因此才写了那篇文章。一般来说,雅砻是一个山沟,该地从山沟口到山沟里一条很长的沟,那条山沟就叫做雅砻。沟的外面就是泽当所在地,从泽当向上走是乃东,再向上走是昌珠,再向上走是雍布拉康,从此地进入山沟就到了雅堆和雅拉香布雪山。总之,从山沟口外的泽当到山沟里的雅拉香布之间的山沟就叫做“雅砻”。但是作为一个地名,它又很难一成不变地永远指同一个地理范围,历史上出现过的地名,会随着历史的发展变化而变化。地名所反映的地方、领域有时会大一些,有时会小一些,甚至有些就消失了,各种情况都会产生不可能都像刀切那样统一,永远不变化是很难的。今天,我们到任何一家书店搜寻西藏历史名著《西藏王统记》,“作者”均为萨迦·索朗坚赞。但是恰白先生根据自己的研究得到相反的结论。他说:关于这本书的作者是谁是一个有争议的问题。日本藏学家山口瑞凤发表论文认为《西藏王统记》的作者是萨迦·索朗坚赞。但是,第五世达赖喇嘛和隆堆活佛的著作里都说《西藏王统记》是拉萨大昭寺香灯官列白西绕所著。据我考证,说这部史书是由萨迦·索朗坚赞所著是不对的,在该书的跋里写有“著于土龙年”。如果计算年代,那么在前一个“土龙年”,索朗坚赞上师是18岁;如果在后一个“土龙年”,则该上师已圆寂13年。不仅如此,在他的传记里也记载着,他于18岁时才出家,并到萨迦寺学经。所以,我认为是在萨迦·索朗坚赞圆寂13年后,“土龙年”,由拉萨大昭寺的香灯官列白西绕撰写了那部史书。但是,可能该书中有很多索朗坚赞上师的言论,为了使人们都信仰和相信那本书,便假托该书是索朗坚赞上师所著,这是有可能出现的情况。第五世达赖喇嘛撰写的《拉萨神变大昭寺目录——水晶宝鉴》中说:“大昭寺的弥勒净面殿中有香灯官(《西藏王统记》的作者)列白西绕的灵塔。”同样,在隆堆活佛的全集里,也主张该书由香灯官列白西绕所著。1992年,国际藏学会在挪威召开,我也参加了会议,并在会上宣读了那篇论文。日本学者山口瑞凤在会上说,《西藏王统记》跋里所说的“土龙年”应是“土蛇年”之误。我向他详细地讲明道理,解释“土龙年”并非“土蛇年”之误。但是他不接受。《西藏王统记》这本书由两个出版社出版过两种版本,这两种版本的跋里,也都写着“著于土龙年”,而没有写著于其他年代。所以,史书中关于著作年代的记载是不会错的。还有一件需要强调的事是,我认为香灯官列白西绕可能曾经当过萨迦·索朗坚赞上师的徒弟,在学经期间所记的笔记、可能引用到《西藏王统记》中。为了使后世人信仰该书所以在封面上写了萨迦·索朗坚赞著,挪威的藏学研讨会结束后,山口瑞凤给我来了两封信,我请一位懂外语的人为我读了那封英文信。山口瑞凤在信中仍然强调《西藏王统记》真正的著作年代是土蛇年。因此,后来我对这个问题再一次进行了研究,写了一篇文章《再论<西藏王统记>的作者是谁》,发表在《西藏研究》上,在我原来那篇文章的基础上,又补充了一些新发现的资料,再一次表明《西藏王统记》的作者是拉萨大昭寺的香灯官列白西绕的主张。

而恰白先生自己作为一个大学者却是连小到一个地名的称呼是否准确他都要“较真”的。先生曾在《西藏研究》发表论文《雅砻藏布江名词考》。恰白先生说:我那篇文章以研究“雅鲁藏布江”一词为主,顺便研究了一些与之有关的其他问题。这要提及《藏汉大辞典》,该辞典将西藏南部的雅砻地区和雅鲁藏布江联系起来,说该江“流至……雅砻地方,称雅鲁藏布江”。但是,我不那样认为。“雅鲁藏布江”这个词是大河的名字,像称呼长江、黄河等大江大河一样。而“雅砻”这一名词,在上述四种写法中,以yar lung这种写法最正确。以前的各种史书中对于“雅砻”这个“雅”字有不同的解释,例如:在雅杰·乌坚林巴的“伏藏”里说“雅”是“超越灾荒之天”的意思。但是,对于诸如此类后世埋藏的假“伏藏”,我是不承认的。用含义为地方(lung pa)的lung字来书写雅砻(yar lung),事实上“雅”(yar)应理解为提高、救渡、进步,也就是发展、好、繁荣、兴旺发达的意思。雅砻应理解为“繁荣的地方”,可能不是“超越灾荒之天”的意思。“雅鲁藏布江”一词里的“鲁”klung,指的是大江、大河,这是很清楚的。《藏汉大辞典》也解释说chu klung应理解为“大河”,由此可以看出把两个词混淆起来是不对的,因此才写了那篇文章。一般来说,雅砻是一个山沟,该地从山沟口到山沟里一条很长的沟,那条山沟就叫做雅砻。沟的外面就是泽当所在地,从泽当向上走是乃东,再向上走是昌珠,再向上走是雍布拉康,从此地进入山沟就到了雅堆和雅拉香布雪山。总之,从山沟口外的泽当到山沟里的雅拉香布之间的山沟就叫做“雅砻”。但是作为一个地名,它又很难一成不变地永远指同一个地理范围,历史上出现过的地名,会随着历史的发展变化而变化。地名所反映的地方、领域有时会大一些,有时会小一些,甚至有些就消失了,各种情况都会产生不可能都像刀切那样统一,永远不变化是很难的。今天,我们到任何一家书店搜寻西藏历史名著《西藏王统记》,“作者”均为萨迦·索朗坚赞。但是恰白先生根据自己的研究得到相反的结论。他说:关于这本书的作者是谁是一个有争议的问题。日本藏学家山口瑞凤发表论文认为《西藏王统记》的作者是萨迦·索朗坚赞。但是,第五世达赖喇嘛和隆堆活佛的著作里都说《西藏王统记》是拉萨大昭寺香灯官列白西绕所著。据我考证,说这部史书是由萨迦·索朗坚赞所著是不对的,在该书的跋里写有“著于土龙年”。如果计算年代,那么在前一个“土龙年”,索朗坚赞上师是18岁;如果在后一个“土龙年”,则该上师已圆寂13年。不仅如此,在他的传记里也记载着,他于18岁时才出家,并到萨迦寺学经。所以,我认为是在萨迦·索朗坚赞圆寂13年后,“土龙年”,由拉萨大昭寺的香灯官列白西绕撰写了那部史书。但是,可能该书中有很多索朗坚赞上师的言论,为了使人们都信仰和相信那本书,便假托该书是索朗坚赞上师所著,这是有可能出现的情况。第五世达赖喇嘛撰写的《拉萨神变大昭寺目录——水晶宝鉴》中说:“大昭寺的弥勒净面殿中有香灯官(《西藏王统记》的作者)列白西绕的灵塔。”同样,在隆堆活佛的全集里,也主张该书由香灯官列白西绕所著。1992年,国际藏学会在挪威召开,我也参加了会议,并在会上宣读了那篇论文。日本学者山口瑞凤在会上说,《西藏王统记》跋里所说的“土龙年”应是“土蛇年”之误。我向他详细地讲明道理,解释“土龙年”并非“土蛇年”之误。但是他不接受。《西藏王统记》这本书由两个出版社出版过两种版本,这两种版本的跋里,也都写着“著于土龙年”,而没有写著于其他年代。所以,史书中关于著作年代的记载是不会错的。还有一件需要强调的事是,我认为香灯官列白西绕可能曾经当过萨迦·索朗坚赞上师的徒弟,在学经期间所记的笔记、可能引用到《西藏王统记》中。为了使后世人信仰该书所以在封面上写了萨迦·索朗坚赞著,挪威的藏学研讨会结束后,山口瑞凤给我来了两封信,我请一位懂外语的人为我读了那封英文信。山口瑞凤在信中仍然强调《西藏王统记》真正的著作年代是土蛇年。因此,后来我对这个问题再一次进行了研究,写了一篇文章《再论<西藏王统记>的作者是谁》,发表在《西藏研究》上,在我原来那篇文章的基础上,又补充了一些新发现的资料,再一次表明《西藏王统记》的作者是拉萨大昭寺的香灯官列白西绕的主张。

西藏传统史学中这样的谬误很多,我们必须正本清源,才能还原历史的本来面目。学者拉巴平措还说,如果更敦群培的《白史》把藏族史的研究从神学的枷锁下解放出来,带入了人文科学的轨道,那么这部《西藏简明通史》则把藏族史的研究在广阔的领域内从人文科学进一步引向了历史唯物主义,这是藏族史研究的重大进步。对西藏历史的研究,前人从不同角度曾经出过不少书。但不少近代以前的史书,把西藏的历史写成了神话故事的历史,从今天的史学角度看,学术可信度并不高。即使是从史料研究角度来看,这些书虽然有价值,但是要将其价值挖掘出来必须要拨开层层迷雾,要透过神话的表象去挖掘真实的历史,这项工作对很多人来说,是非常艰难的。许多的研究人员和读者往往迷失在书中的神话故事之中,看到的是神迹与王权统治结合的掌故,很难有一个明晰的关于西藏社会发展的历史概念。西藏社科院原副院长孙勇评价恰白先生的治学方法——在西藏史学研究过程中要做到客观公正,除重视本民族历史文献外,还要参考其他民族书写的历史资料,如汉族、蒙古族、西夏等历史的史书中与西藏有关的资料,以及敦煌文献中记载的有关西藏的内容。要充分利用考古成果研究西藏历史,这是一个非常重要、不可或缺的方法。恰白先生二十多年来的学术成果颇丰,除了数量以外,最重要的是在西藏传统治史方法上的较大突破,使其学术研究站到了一个新高度。恰白先生自己也说过,就我个人而言,每天都在念“六字真言”。但是,当我进行研究工作时,一定要把信仰完全抛开。很多宗教源流和王统世系等史书,都掺杂有神话故事,极大地搅乱了西藏历史。根据可靠的资料,搞清事实是非常重要的。这与宗教并不矛盾,因为宗教也把“妄语”和“离间语”放在“不善业”的首位。信教是指自己心中信仰,要走正路。如果抬高一方,压低一方,歪曲历史,那只能是妄语。想要清楚地了解历史,就要消除宗教影响。时至今日,没有一部完整的西藏史,问题就出在这里。

在研究历史方面,在研究方法和文章写作方面,恰白先生一再强调更敦群培的朴素唯物主义和人文主义思想,在个人学术生涯中有很深的印记。他曾说,我最喜欢更敦群培先生,并且遵循他的道路前进。我虽然没有得到亲自拜见更敦群培先生的机会,但是,阅读过很多他的著作。当阅读他的著作时,心里便想到:“也要写他这样的文章。若是研究历史,也要像他一样进行研究。”这种想法非常强烈。所以,在我主持编撰的《西藏简明通史》里,虽然见不到更敦群培著作里写作技巧的影子,但是从根本上说,写作思想还是遵循了更敦群培的思想。直述史实,把个人的宗教信仰与研究工作严格区分开来。先生曾举例说,假如一份史料摆在我的面前,如果符合实际,那就属于真正历史的范畴;如果违背实际,就属于神话或伪史。但是,可能有些是以神话的形式来反映历史的实际的,能否作出可靠的结论,完全取决于研究者的能力。以往的书籍不符合实际情况的内容很多,符合实际情况的内容很少,汲取其中有用的东西,淘汰其中不符合实际的内容是非常重要的。研究任何一门学问,都要以事实为根据。如果能够避免将个人的宗教信仰带入研究工作中来,那么研究成果肯定是合乎历史标准的。就我本人而言,我是这样想的,也在多年的研究实践中坚持了这一原则。《聂赤赞普本是蕃人》一文,主要是为了驳斥聂赤赞普来自印度的观点而写的。关于聂赤赞普本是蕃人的史实在大学者第乌所著《第乌宗教源流详本》中有非常详细的说明,聂赤赞普从波沃地方前往雅砻时,一路上所经过的地方名字,现在也都能证明,实际上关于他是蕃人的理由正在于此。所以,我们可以清楚地看到,很多以前写宗教源流和史书的作者,都在思想上受到了宗教信仰的束缚。现在,我们仍然能够见到的林芝地区的第穆摩崖石刻中,写得非常清楚,止贡赞普就是“天上七赤王”的最后一位。由于那个摩崖文字刻于吐蕃赞普时期,所以其可靠性是毋庸置疑的。

在研究历史方面,在研究方法和文章写作方面,恰白先生一再强调更敦群培的朴素唯物主义和人文主义思想,在个人学术生涯中有很深的印记。他曾说,我最喜欢更敦群培先生,并且遵循他的道路前进。我虽然没有得到亲自拜见更敦群培先生的机会,但是,阅读过很多他的著作。当阅读他的著作时,心里便想到:“也要写他这样的文章。若是研究历史,也要像他一样进行研究。”这种想法非常强烈。所以,在我主持编撰的《西藏简明通史》里,虽然见不到更敦群培著作里写作技巧的影子,但是从根本上说,写作思想还是遵循了更敦群培的思想。直述史实,把个人的宗教信仰与研究工作严格区分开来。先生曾举例说,假如一份史料摆在我的面前,如果符合实际,那就属于真正历史的范畴;如果违背实际,就属于神话或伪史。但是,可能有些是以神话的形式来反映历史的实际的,能否作出可靠的结论,完全取决于研究者的能力。以往的书籍不符合实际情况的内容很多,符合实际情况的内容很少,汲取其中有用的东西,淘汰其中不符合实际的内容是非常重要的。研究任何一门学问,都要以事实为根据。如果能够避免将个人的宗教信仰带入研究工作中来,那么研究成果肯定是合乎历史标准的。就我本人而言,我是这样想的,也在多年的研究实践中坚持了这一原则。《聂赤赞普本是蕃人》一文,主要是为了驳斥聂赤赞普来自印度的观点而写的。关于聂赤赞普本是蕃人的史实在大学者第乌所著《第乌宗教源流详本》中有非常详细的说明,聂赤赞普从波沃地方前往雅砻时,一路上所经过的地方名字,现在也都能证明,实际上关于他是蕃人的理由正在于此。所以,我们可以清楚地看到,很多以前写宗教源流和史书的作者,都在思想上受到了宗教信仰的束缚。现在,我们仍然能够见到的林芝地区的第穆摩崖石刻中,写得非常清楚,止贡赞普就是“天上七赤王”的最后一位。由于那个摩崖文字刻于吐蕃赞普时期,所以其可靠性是毋庸置疑的。

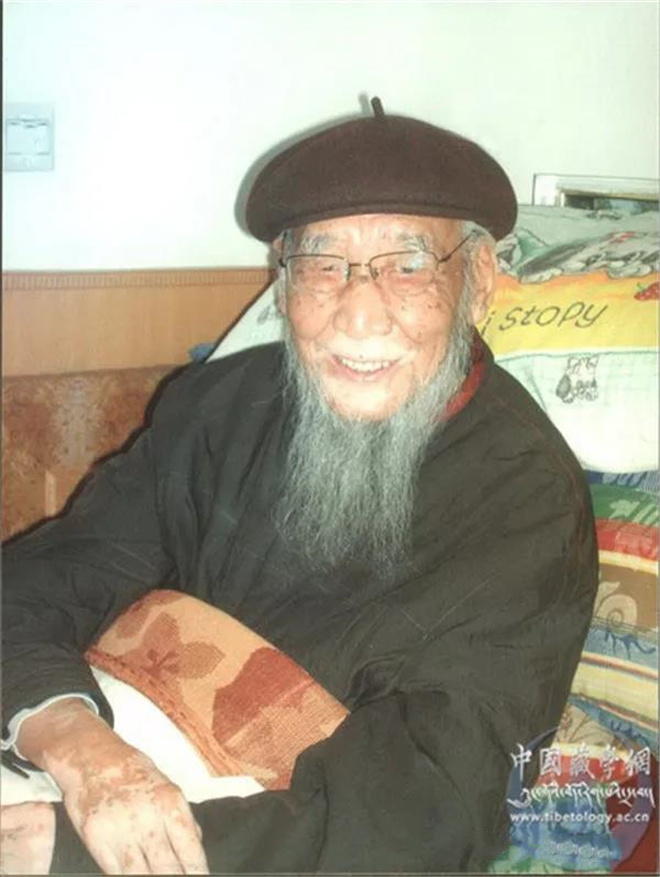

2013年8月16日,恰白先生因病医治无效,在拉萨逝世。西藏社科院原副院长、藏学家何宗英是恰白先生的学生,他说:“我跟他一块学了三十年,他的为人他的学术都堪称是楷模。他待人非常温厚,非常诚实,非常谦虚,参加工作六十年,思想一直没有变;他在学术上不迷信权威,有很多创新;他帮助别人,教育别人非常主动,循循善诱,诲人不倦。我1982年开始跟先生学,当时他已是副院长,我只是一般工作人员,我们年龄相差近二十岁,但请教问题他从来没有推辞的时候。后来先生退休搬了家还主动告诉我地址,说有事情随时找他。我没有什么能报答先生的,所以每年年终藏历新年的时候,我就给老先生送点酥油牦牛肉等简单的礼物。可是每年中秋节的时候老先生还给我回送礼物,我说哪有老师给学生送礼的,您可不能那样。先生慈祥地笑着说哪能光我要你的东西,我们是民族团结嘛!可以说在各个方面他都是我终生的老师。”

恰白·次旦平措小传

恰白·次旦平措小传

恰白·次旦平措(chab-spel-tshe-brtan-phun-tshogs 1922.10—2013.8)男,藏族,西藏日喀则地区拉孜县人。恰白·次旦平措出生于拉孜敏吉(简称“拉敏”)家族,其祖辈自五世班禅罗桑益西时代起,一直担任扎什伦布寺拉章的官员。其舅家名为恰白,他20岁时,以恰白家族的名份考官,走上仕途,从此便被称为“恰白”。西藏地方政府时期曾任噶伦的内侍卫、财经执事,江孜、吉隆等宗的宗本等职。 中国共产党的亲密朋友,同党长期合作共事的坚定爱国主义者。藏族著名历史学家、文学家。2013年8月15日在西藏拉萨逝世,享年92岁。

恰白·次旦平措先生原为西藏地方政府官员,1953年5月在西藏日喀则地区小学任教务处主任;1954年至1956年先后任西藏日喀则地区小学副校长,日喀则爱国青联副主席,自治区青联常委;1956年至1959年先后任西藏日喀则基巧办事处文教科科长,南木林宗本;1959年至1960年在西藏日喀则南木林军事管制委员会工作;1960年至1965年任西藏日喀则地区政协委员;1965年至1977年任拉萨市政协副秘书长;1977年至1981年任西藏自治区政协常委;1981年至1985年先后任西藏自治区文联副主席,自治区政协文史资料委员会主任,西藏社会科学院副院长;1986年至1996年5月任西藏社科院顾问,自治区文联副主席;1988年至2001年,当选为全国政协第七、八、九届委员。1996年5月至1998年5月任西藏自治区第六届人大常委会副主任,第三、四届西藏自治区政协常委;1998年7月退休。1986年,文化部、国家民委、中国社会科学院和中国民间文艺研究会联合授予其抢救《格萨尔》文化优异成就表彰书。1991年,成为享受国务院特殊津贴的专家。1999年,被西藏大学聘为硕士生导师。2003年,任西藏自治区教材审查委员会顾问。2004年,任西藏文化保护与发展协会副会长。

改革开放以后,恰白·次旦平措先生开始了职业学术生涯。他坚决摆脱传统神学史学观念束缚,逐渐形成了拥戴马克思主义指导思想地位,较为系统的研究思路、思想观念和学术思想。用历史唯物主义的一些基本观点指导自己的学术研究。他先后荣获全国少数民族文学创作奖、西藏自治区文学创作奖。在其学术活动中,推出了系列相关研究成果。

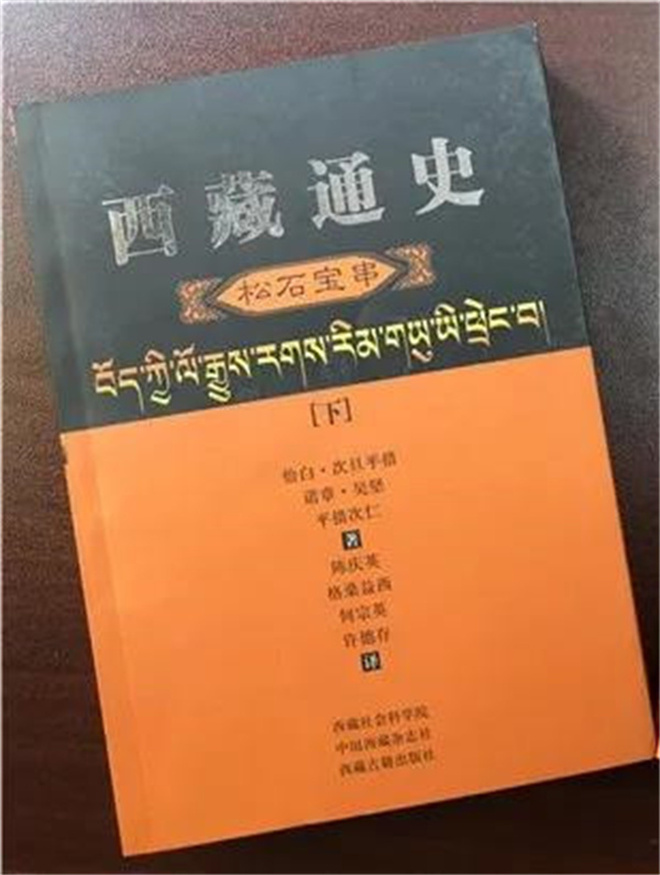

恰白·次旦平措先生曾担任《雪域文库丛书》的主编和《西藏研究》藏文编辑部主任。著有《西藏简明通史·松石宝串》《恰白·次旦平措选集》《夏格巴的〈西藏政治史〉与西藏历史的本来面目》《敦煌文献兄弟教诲录及今释》等。《西藏简明通史·松石宝串》先后荣获“国家图书奖”“藏学研究珠峰奖”。《藏族祭神煨桑之习俗》一文荣获《中国藏学》首届优秀论文一等奖;《冬季的高原》荣获全国少数民族文学创作奖。1999年荣获《世界优秀人才》证书。

作为著名藏族史学家,其代表作是1989—1991年出版的《西藏简明通史》。这部100万字的巨著是藏族学者运用历史唯物主义观点和现代科学方法所撰写的第一部涵盖古今的藏族通史。其与传统史学著作不同之处在于,作者继承著名史学家根敦群培开创的藏族史学传统,采用现代研究方法和手段,吸收当代最新研究成果,去除宗教成分,摒弃门户之见,对史实加以辨析、考证,突破传统的宗教史、王统史、政治史的格局,将经济史、文化史等纳入通史的研究范围,并十分注意引用苯教史料和各种家谱、野史、石刻、碑文及敦煌文献,旁征博引,使藏族史研究向系统化、科学化迈出了一大步。该书荣获1993年第一届“国家图书奖”。有陈庆英等人的汉译本。

恰白·次旦平措先生是实至名归的藏学家,始终坚持正确的学术方向,将自己的研究与维护祖国统一、民族团结、发展稳定的现实结合起来,将自己的所学所知所见毫无保留地记录下来,传诸后学,为国家和人民作出了重大贡献,为繁荣发展传承弘扬中国藏学作出了公认的成就。(来源:中国藏学网)