2018е№ҙ9жңҲ8ж—ҘпјҢ44еІҒзҡ„еҚЎеёғ收еҲ°дәҶиҘҝи—ҸйҳҝйҮҢең°еҢәиЎҢж”ҝе…¬зҪІйўҒеҸ‘зҡ„еӨ§зәўзғ«йҮ‘иҚЈиӘүиҜҒд№ҰпјҡвҖңйҳҝйҮҢең°еҢәиҚЈиӘүеёӮж°‘вҖқгҖӮеҪ“жҷҡпјҢд»–еңЁеҫ®еҚҡдёҠеҶҷйҒ“пјҡвҖңжҲ‘дёҖзӣҙеҠӘеҠӣжғіжҲҗдёәиҮӘе·ұжғіжҲҗдёәзҡ„йӮЈдёӘдәәпјҢд»ҠеӨ©жҲ‘иҮӘиұӘең°е®ЈеёғжҲ‘жҳҜиҘҝи—ҸдәәпјҢжҲ‘жҳҜйҳҝйҮҢдәәгҖӮжҲ‘жҳҜй«ҳеҺҹзҡ„еӯ©еӯҗгҖӮвҖқ

еҲ°2020е№ҙпјҢеҚЎеёғе·ІеңЁиҘҝи—ҸиЎҢиө°дәҶ20е№ҙгҖӮиҝҷжңҹй—ҙпјҢд»–жҲҗдёәгҖҠдёӯеӣҪеӣҪ家ең°зҗҶгҖӢжқӮеҝ—зӯҫзәҰж‘„еҪұеёҲпјҢиө°йҒҚдәҶиҘҝи—Ҹ74дёӘеҺҝпјҢдёәиҝҷзүҮеңҹең°дёҠзҸҚзЁҖзҡ„з”ҹзҒөйҮ‘дёқйҮҺзүҰзүӣжӢҚж‘„дәҶзәӘеҪ•зүҮгҖӮеңЁжҲҗдёәвҖңйҳҝйҮҢең°еҢәиҚЈиӘүеёӮж°‘вҖқзҡ„еҚҠе№ҙеүҚпјҢеҚЎеёғејҖе§ӢеҠЁз¬”и®°еҪ•иҝҷиҝ‘дәҢеҚҒе№ҙжқҘзҡ„и¶іиҝ№дёҺи§Ғй—»пјҢж–ӯз»ӯеҶҷдәҶдёӨе№ҙпјҢе…¶й—ҙз»ҸеҺҶдәҶдёҖеңәи®©д»–зӣҙйқўжӯ»дәЎзҡ„йҮҚз—…гҖӮвҖңжҳҜиҝҷеңәз—…и®©жҲ‘йҮҚж–°е®Ўи§ҶдәҶиҮӘжҲ‘гҖӮвҖқеҚЎеёғиҜҙгҖӮд»Ҡе№ҙ7жңҲпјҢиҝҷжң¬гҖҠиҘҝи—ҸпјҢиҘҝи—ҸпјҒгҖӢеӣҫж–ҮйӣҶеҮәзүҲйқўдё–гҖӮ

еҲ°2020е№ҙпјҢеҚЎеёғе·ІеңЁиҘҝи—ҸиЎҢиө°дәҶ20е№ҙгҖӮиҝҷжңҹй—ҙпјҢд»–жҲҗдёәгҖҠдёӯеӣҪеӣҪ家ең°зҗҶгҖӢжқӮеҝ—зӯҫзәҰж‘„еҪұеёҲпјҢиө°йҒҚдәҶиҘҝи—Ҹ74дёӘеҺҝпјҢдёәиҝҷзүҮеңҹең°дёҠзҸҚзЁҖзҡ„з”ҹзҒөйҮ‘дёқйҮҺзүҰзүӣжӢҚж‘„дәҶзәӘеҪ•зүҮгҖӮеңЁжҲҗдёәвҖңйҳҝйҮҢең°еҢәиҚЈиӘүеёӮж°‘вҖқзҡ„еҚҠе№ҙеүҚпјҢеҚЎеёғејҖе§ӢеҠЁз¬”и®°еҪ•иҝҷиҝ‘дәҢеҚҒе№ҙжқҘзҡ„и¶іиҝ№дёҺи§Ғй—»пјҢж–ӯз»ӯеҶҷдәҶдёӨе№ҙпјҢе…¶й—ҙз»ҸеҺҶдәҶдёҖеңәи®©д»–зӣҙйқўжӯ»дәЎзҡ„йҮҚз—…гҖӮвҖңжҳҜиҝҷеңәз—…и®©жҲ‘йҮҚж–°е®Ўи§ҶдәҶиҮӘжҲ‘гҖӮвҖқеҚЎеёғиҜҙгҖӮд»Ҡе№ҙ7жңҲпјҢиҝҷжң¬гҖҠиҘҝи—ҸпјҢиҘҝи—ҸпјҒгҖӢеӣҫж–ҮйӣҶеҮәзүҲйқўдё–гҖӮ

еңЁеҚЎеёғеҸЈдёӯпјҢиҝҷжҳҜд»–е’ҢиҘҝи—ҸвҖңеҘҮеҰҷвҖқзҡ„зӣёйҒҮпјҢиҝҷд»ҪзјҳеҲҶжҲ–и®ёеҸҜд»ҘжңҖз»ҲжәҜеҸҠд»–иә«дҪ“йҮҢжөҒж·Ңзҡ„еә·е·ҙиЎҖж¶ІгҖӮеҚЎеёғеҮәз”ҹеңЁеӣӣе·қз”ҳеӯңзҗҶеЎҳеҺҝвҖ”вҖ”жө·жӢ”4100зұізҡ„зү§еҢәпјҢд»Һе°ҸеңЁжЁӘж–ӯеұұи„үзҡ„й«ҳеұұжІіи°·дёӯеӣӣеӨ„еҘ”и·‘гҖӮвҖңжҜ«ж— з–‘й—®пјҢжҳҜжҲ‘иҮӘе·ұйЎәеә”дәҶжҲ‘еҶ…еҝғж·ұеӨ„еҜ№иҝҷз§Қз©әй—ҙд»ҘеҸҠиҮӘз”ұзҡ„жёҙжңӣпјҢжҳҜе®ғ们еңЁдёҖзӣҙжҺЁеҠЁзқҖжҲ‘еҗ‘йқ’и—Ҹй«ҳеҺҹзҡ„ж·ұеӨ„жҺўйҷ©пјҢйӮЈжҳҜжҲ‘ејҖе§Ӣи§үйҶ’并жҺўз©¶жҲ‘иә«ж—ҒеҸ‘з”ҹзҡ„дәӢзү©зҡ„ж—¶еҲ»гҖӮвҖқ

еңЁгҖҠдёӯеӣҪеӣҪ家ең°зҗҶгҖӢжқӮеҝ—жү§иЎҢжҖ»зј–еҚ•д№Ӣи”·зңӢжқҘпјҢгҖҠиҘҝи—ҸпјҢиҘҝи—ҸпјҒгҖӢз”Ё460еј ж‘„еҪұдҪңе“ҒгҖҒиҝ‘40дёҮж–Үеӯ—ж·ұжҸҸеҮәеҚЎеёғеңЁи—Ҹең°иЎҢиө°ж—¶вҖңдёҺжөҒеҒ•иЎҢвҖқзҡ„зҠ¶жҖҒвҖ”вҖ”жүҖи°“вҖңдёҺжөҒеҒ•иЎҢвҖқпјҢдҪ“зҺ°еңЁж‘„еҪұдёҠпјҢе°ұжҳҜжҠ•е…ҘеҲ°еҪ“ең°ж¶ҢеҠЁзҡ„з”ҹжҙ»д№ӢжөҒдёӯпјҢи°ғеҠЁе…Ёиә«ж„ҹе®ҳеҸҠжүҖжҖқжүҖжғіеҺ»иҺ·еҸ–йІңжҙ»зҡ„дҪ“йӘҢпјҢиҖҢйқһз”Ёй•ңеӨҙе°ҶиҘҝи—ҸвҖңе®ўдҪ“еҢ–вҖқгҖҒжҲӘеҸ–еҮәдёҖдёӘеҮқж»һзҡ„зһ¬й—ҙпјҢж–Үеӯ—дәҰеҰӮжҳҜгҖӮ

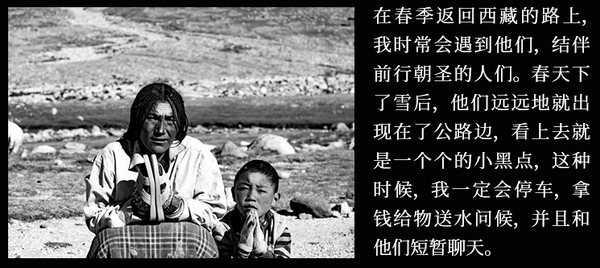

еҚЎеёғиҜҙпјҡвҖңжҲ‘еңЁиҝҷзүҮеңҹең°жёёиө°пјҢз»қдёҚжҳҜдёәдәҶеҜ»жүҫдёҺд»–еӨ„дёҚеҗҢзҡ„жҷҜи§Ӯд»ҘеҸҠи§ҒиҜҶдёҺд»–еӨ„дёҚеҗҢзҡ„з”ҹжҙ»ж–№ејҸпјҢйӮЈдәӣд»ҘжӯӨең°дёәеҗҚиҖҢеҺ»жҲӘеҸ–еҮәж— ж•°дёӘжғҠеҸ№еҸ·ејҸзҡ„зһ¬й—ҙпјҢ并йқһжҲ‘еҝғжүҖеҗ‘гҖӮжҲ‘еңЁиҝҷдёҖж®өеұһдәҺжҲ‘дёӘдәәз”ҹе‘Ҫдёӯзҡ„ж—¶е…үдёӯпјҢжҲ‘е’ҢиҝҷзүҮеңҹең°д»ҘеҸҠиҝҷйҮҢзҡ„дәәеңЁз”ҹжҙ»д№Ӣдёӯзҡ„зӣёйҒҮпјҢжҳҜдёҖз§Қз»қеҰҷзҡ„е·§еҗҲпјҢжҲ‘еҫҲиү°йҡҫең°еҺ»еҜ»жүҫйӮЈз§Қж„ҹи§үгҖӮвҖқеӣ жӯӨпјҢд»–еңЁд№Ұдёӯз”ЁвҖңжҳҘгҖҒеӨҸгҖҒз§ӢгҖҒеҶ¬вҖқеӣӣйғЁеҲҶе‘ҲзҺ°еҮәе®Ңж•ҙзҡ„иҘҝи—Ҹпјҡжҳҹз©әгҖҒиҚүз”ёгҖҒеұұи„үгҖҒеӨ§ж№–гҖҒжёёзү§иҖ…гҖҒжңқеңЈиҖ…гҖҒзҘһзҘҮгҖҒд»ӘејҸгҖҒз”ҹзҒөвҖ”вҖ”иҘҝи—ҸдёҺиҘҝи—ҸдәәеңЁеӣӣеӯЈиҪ®иҪ¬зҡ„иҠӮеҫӢдёӯжңүжңәең°еҗҗзәігҖҒз”ҹй•ҝпјҢе®ғ们дёҺеҚЎеёғзӣёйҒҮпјҢжҲҗдёә他笔дёӢжөҒж·Ңзҡ„з»ҶиҠӮгҖӮ

вҖңзӣёжҜ”дәҺеҸ‘зҺ°еұұж°ҙпјҢеҸ‘зҺ°еӨ©ең°гҖӮвҖқеҚЎеёғеқҰиЁҖпјҢвҖңжҲ‘们жӣҙеә”иҜҘеҸ‘зҺ°зҡ„жҳҜиҮӘе·ұгҖӮвҖқеңЁиҘҝи—ҸдәҢеҚҒе№ҙзҡ„иЎҢиө°дёҺжёёеҺҶпјҢеҚЎеёғе°Ҷж„Ҹд№үзҡ„иҗҪзӮ№жңҖз»Ҳж”ҫзҪ®дәҺвҖңиҮӘжҲ‘вҖқзҡ„еҸ‘зҺ°гҖӮиҝ‘ж—ҘпјҢж‘„еҪұеёҲеҚЎеёғе°ұе…¶ж–°дҪңгҖҠиҘҝи—ҸпјҢиҘҝи—ҸпјҒгҖӢд»ҘеҸҠиЎҢиө°иҘҝи—ҸдәҢеҚҒиҪҪзҡ„жүҖжҖқжүҖж„ҹжҺҘеҸ—дәҶжҫҺж№ғж–°й—»и®°иҖ…дё“и®ҝгҖӮ

жҫҺж№ғж–°й—»пјҡдҪ еңЁд№ҰдёӯеҶҷдёӢдәҶеҫҲеӨҡеңЁй«ҳеҺҹдёҠдёҺдёҚеҗҢзҡ„дәәзӣёйҒҮзҡ„ж•…дәӢпјҢеҸҜд»ҘзңӢеҮәдҪ еҫҲзӣёдҝЎвҖңзјҳеҲҶвҖқзҡ„еҠӣйҮҸгҖӮйӮЈи®©дҪ дёҺиҘҝи—ҸзӣёйҒҮзҡ„зјҳеҲҶжҳҜд»Җд№Ҳпјҹ

еҚЎеёғпјҡдёҖдёӘдәәпјҢд»ҺеҮәз”ҹејҖе§Ӣе°ұдјҡзў°еҲ°еҗ„з§ҚдёҚеҗҢзҡ„е…¶д»–дәәгҖӮ

еҚЎеёғпјҡдёҖдёӘдәәпјҢд»ҺеҮәз”ҹејҖе§Ӣе°ұдјҡзў°еҲ°еҗ„з§ҚдёҚеҗҢзҡ„е…¶д»–дәәгҖӮ

жҲ‘еҮәз”ҹеңЁвҖңй•ҝйқ’жҳҘ科尔еҜәвҖқзҡ„и„ҡдёӢпјҢйӮЈдёӘжө·жӢ”4100зұізҡ„ең°ж–№еҸ«зҗҶеЎҳпјҢзҗҶеЎҳжҳҜи‘—еҗҚзҡ„й«ҳжө·жӢ”зү§еҢәгҖӮжҲ‘д»Һе°Ҹе°ұеңЁжЁӘж–ӯеұұи„үдёӯзҡ„й«ҳеұұжІіи°·дёӯеӣӣеӨ„еҘ”и·‘пјҢжҲ‘зғӯзҲұз«ҷеңЁйӮЈдәӣй«ҳеӨ„еҺ»ж„ҹеҸ—йӮЈдәӣејҖйҳ”еӨ©ең°пјҢжҜ«ж— з–‘й—®пјҢжҳҜжҲ‘иҮӘе·ұйЎәеә”дәҶжҲ‘еҶ…еҝғж·ұеӨ„еҜ№иҝҷз§Қз©әй—ҙд»ҘеҸҠиҮӘз”ұзҡ„жёҙжңӣпјҢжҳҜе®ғ们еңЁдёҖзӣҙжҺЁеҠЁзқҖжҲ‘еҗ‘йқ’и—Ҹй«ҳеҺҹзҡ„ж·ұеӨ„жҺўйҷ©пјҢйӮЈжҳҜжҲ‘ејҖе§Ӣи§үйҶ’并жҺўз©¶жҲ‘иә«ж—ҒеҸ‘з”ҹзҡ„дәӢзү©зҡ„ж—¶еҲ»гҖӮ

еңЁйӮЈдёҖж®өж—¶е…үдёӯпјҢд»ӢдәҺжҲ‘е’ҢиҘҝи—ҸиҝҷзүҮеңҹең°зҡ„зјҳеҲҶпјҢжҺўзҙўеҝ…然еҪўжҲҗпјҢйӮЈжҳҜжҲ‘з”ҹе‘Ҫдёӯз»ҸеҺҶиҝҮжңҖзҫҺеҰҷзҡ„дәӢгҖӮйӮЈдәӣеӨҸж—ҘйҮҢзҡ„еұұи°·пјҢз§ӢеӨ©зҡ„иҚүеҺҹпјҢйӣӘең°дёӯзҡ„жЈ®жһ—пјҢжүҖжңүзҡ„еӨ§жұҹеӨ§жІіпјҢд»ҘеҸҠж•°дёҚжё…зҡ„еӨ§ж№–пјҢжңҖз»ҲпјҢе®ғ们йғҪиө°е…ҘдәҶжҲ‘зҡ„еҶ…еҝғпјҢеңЁиҝҷдәӣж•°еҚҒдёҮе…¬йҮҢзҡ„иҫ—иҪ¬еүҚиҝӣд№ӢдёӯпјҢжҲ‘зҡ„家е°ұжҳҜеёҗзҜ·пјҢжҲ‘ж„ҝж„ҸдҪҸеңЁеёҗзҜ·йҮҢпјҢиҖҢдёҚжҳҜжҲҝеӯҗйҮҢпјҢеңЁйӮЈдәӣжүҺеңЁйҮҺең°зҡ„еёҗзҜ·йҮҢдјҡи®©жҲ‘ж„ҹи§үиҮӘе·ұеҰӮжӯӨзғӯзҲұиҮӘз”ұгҖӮеңЁеёҗзҜ·дёӯзҡ„ж—ҘеӯҗпјҢж—¶й—ҙзҡ„зҺӢеӣҪе°Ҷиҝ…йҖҹд»Һж—¶й’ҲеҲҶй’ҲиҪ¬еҸҳжҲҗдёәеӨӘйҳідёҺжңҲдә®д№Ӣй—ҙзҡ„ж— еЈ°дәӨжӣҝпјҢжё…жҷЁдёҺй»„жҳҸжҲҗдәҶз»қеҜ№зҡ„з•ҢйҷҗпјҢжүӢиЎЁдёҠзҡ„ж—¶й—ҙжҳҫ然已з»ҸеӨұж•ҲпјҢиҝҷз§ҚйҮҺеӨ–зҡ„з”ҹжҙ»жңүдёҖдёӘжӣҙеӨ§зҡ„иҝ·дәәд№ӢеӨ„пјҢе°ұжҳҜиҝҷз§Қиҫ—иҪ¬зҡ„з”ҹжҙ»жңүзқҖејәзғҲзҡ„дёҚеҸҜйў„и§ҒжҖ§гҖӮеңЁеӨ§ең°д№ӢдёӯпјҢд»ҺеӯӨзӢ¬дёӯйҶ’жқҘж—¶пјҢжҲ‘еҝ…йЎ»еӯҰдјҡйқўеҜ№еӨ§ең°пјҢйқўеҜ№еӨ§ең°жҜҚдәІпјҢйқўеҜ№еҘ№зҡ„ж— жүҖдёҚиғҪпјҢж— жүҖдёҚеңЁпјҢжҲ‘ејҖе§ӢжғҠејӮгҖҒйўӨжҠ–д»ҘеҸҠиҶңжӢңгҖӮеҪ“然пјҢжҲ‘们зҹӯжҡӮзҡ„дёҖз”ҹд№ҹжҳҜдёҚеҸҜйў„и§ҒпјҢжүҖд»ҘпјҢжҲ‘д№ҹжҳҜе№ёиҝҗзҡ„пјҢиҝҷи®©жҲ‘еҸҜд»Ҙе°қиҜ•зқҖд»ҺжҹҗдёҖеӨ„дәәз”ҹзҡ„еҺҢеҖҰдёӯйҖғзҰ»пјҢжҜ”еҰӮд»ҘйӣҶзҫӨејҸзҡ„еӨ§еҹҺеёӮз”ҹжҙ»пјҢеңЁйӮЈйҮҢпјҢжңүеҫҲеӨҡдёҚеҸҜйў„и§Ғзҡ„дәӢзү©еӨҡжҳҜйҳҙйҷ©еҸҜжҖ•зҡ„пјҢзңӢдёҠеҺ»жүҖжңүзҡ„дёҖеҲҮйғҪиў«дәәж“ҚжҺ§пјҢиҝҷдәӣж“ҚжҺ§зҡ„дәәдёӯеҪ“然иӮҜе®ҡеҢ…жӢ¬жҲ‘们иҮӘе·ұпјҢдәәзұ»жң¬иҜҘжҢҒжңүзҡ„зӣёдә’е…ізҲұеңЁе…¶д»–йңҖжұӮеүҚе°ҶеҸҳеҫ—ејӮеёёи„ҶејұпјҢжүҖд»ҘпјҢдәӢе®һжғ…еҶөжҳҜдәәдёҺдәәд№Ӣй—ҙзӣёдә’жғ§жҖ•пјҢзӣёдә’дҫөзҠҜпјҢзӣёдә’еҶІзӘҒпјҢзӣёдә’дәүж–—гҖӮ

д»”з»Ҷз®—жқҘпјҢеңЁжҲ‘е·Із»Ҹиө°иҝҮеҺ»зҡ„еӣӣеҚҒе…ӯе№ҙйҮҢпјҢжңүдёүеҲҶд№ӢдәҢзҡ„ж—¶й—ҙйғҪеңЁйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹдёҠз”ҹжҙ»е·ҘдҪңпјҢжҲ‘еңЁиҝҷзүҮеңҹең°жёёиө°пјҢз»қдёҚжҳҜдёәдәҶеҜ»жүҫдёҺд»–еӨ„дёҚеҗҢзҡ„жҷҜи§Ӯд»ҘеҸҠи§ҒиҜҶдёҺд»–еӨ„дёҚеҗҢзҡ„з”ҹжҙ»ж–№ејҸпјҢйӮЈдәӣд»ҘжӯӨең°дёәеҗҚиҖҢеҺ»жҲӘеҸ–еҮәж— ж•°дёӘжғҠеҸ№еҸ·ејҸзҡ„зһ¬й—ҙпјҢ并йқһжҲ‘еҝғжүҖеҗ‘гҖӮжҲ‘еңЁиҝҷдёҖж®өеұһдәҺжҲ‘дёӘдәәз”ҹе‘Ҫдёӯзҡ„ж—¶е…үдёӯпјҢжҲ‘е’ҢиҝҷзүҮеңҹең°д»ҘеҸҠиҝҷйҮҢзҡ„дәәеңЁз”ҹжҙ»д№Ӣдёӯзҡ„зӣёйҒҮпјҢжҳҜдёҖз§Қз»қеҰҷзҡ„е·§еҗҲпјҢжҲ‘еҫҲиү°йҡҫең°еҺ»еҜ»жүҫйӮЈз§Қж„ҹи§үпјҢжҲ‘дёӘдәәи®ӨдёәпјҢжҲ‘е’ҢжүҖжңүзҡ„дәәдёҖж ·пјҢйҰ–е…ҲжҳҜдәәзұ»зӨҫдјҡдёӯзҡ„дёҖе‘ҳпјҢжҳҜHUMANгҖӮдәәжҖ§е№¶дёҚд»Ҙж—ҸеҲ«гҖҒиЎҖз»ҹгҖҒиӮӨиүІгҖҒең°еҹҹжңүд»»дҪ•еҢәеҲ«гҖӮиҝҷжҳҜйҰ–иҰҒзҡ„и®ӨзҹҘгҖӮдҪҶжҳҜпјҢжҜҸдёҖдёӘдәәзҡ„еҮәз”ҹеҸҲжңүзқҖйӮЈд№ҲеӨҡзҡ„зӣёдјјдҪҶеҸҲдёҚзӣёдјјпјҢжҲ‘们еҮәз”ҹзҡ„ең°зӮ№гҖҒ家еәӯгҖҒзҺҜеўғпјҢиҝҷдёҖзӮ№пјҢд»ҝдҪӣдёҚиғҪз”ұжҹҗз§ҚеҸҜжҺ§еҠӣйҮҸеҺ»жҺ§еҲ¶пјҢдҪҶжҳҜпјҢеҸҲд»ҝдҪӣжңүзқҖдёҖз§ҚдёҚзҹҘеҗҚзҡ„еҠӣйҮҸеңЁжҺ§еҲ¶гҖӮжҲ‘зӣёдҝЎдёҖдёӘдәәзҡ„дҪҝе‘ҪпјҢдёҖдёӘдәәзҡ„еҮәз”ҹдёҖе®ҡжңүд»–зҡ„дҪҝе‘ҪпјҢеҰӮжһңиғҪеӨҹеңЁеҗҲйҖӮзҡ„ж—¶жңәе’ҢжқЎд»¶дёӢж—©ж—©йўҶжӮҹеҲ°пјҢе–„иҺ«еӨ§з„үгҖӮжҲ‘еҮәз”ҹеңЁи—Ҹең°пјҢжҲ‘е’ҢиҝҷзүҮеӨ§ең°пјҢд»ҺдёҖеҮәз”ҹе°ұзӣёдә’е…іиҒ”гҖӮиҝҷ件дәӢпјҢе…¶е®һ并дёҚз”ұжҲ‘еҒҡдё»гҖӮ

жҫҺж№ғж–°й—»пјҡдҪ еҜ№ж‘„еҪұд»ҺдёӯйҖ”ж”ҫејғеҲ°йҮҚж–°жӢҫиө·еҶҚеҲ°д»Ҙж‘„еҪұдёәеҝ—дёҡе…Ёиә«еҝғжҠ•е…Ҙзҡ„иҝҷдёӘиҝҮзЁӢпјҢжҳҜе’ҢеңЁиҘҝи—Ҹж—¶зҡ„з»ҸеҺҶе’ҢжҖқиҖғжңүе…іеҗ—пјҹдҪ еңЁд№Ұдёӯз”ҡиҮіз”ЁдәҶвҖңйЎҝжӮҹвҖқиҝҷдёӘиҜҚгҖӮ

еҚЎеёғпјҡжҲ‘дёӘдәәд»ҘдёәпјҢж‘„еҪұжңүж—¶еҖҷеҲҶдёәж‘„еҪұжҠҖжңҜе’Ңж‘„еҪұиүәжңҜпјҢеҪ“然пјҢжҺҢжҸЎдәҶж‘„еҪұжҠҖжңҜзҡ„дәәпјҢеҸҜиғҪеҸӘжҳҜдёҖдёӘе·ҘеҢ пјҢиҝҷдёӘзӨҫдјҡеҪ“然йңҖиҰҒе·ҘеҢ пјҢзҝ»зңӢд»»дҪ•дёҖз§Қдј ж’ӯеӘ’дҪ“пјҢз…§зүҮи§Ҷйў‘дёҖе®ҡе……ж–Ҙе…¶дёӯпјҢи®°еҪ•иҝҷ件дәӢпјҢдёҖе®ҡйңҖиҰҒжҺҢжҸЎиҝҷй—ЁжҠҖжңҜжӣҙеӨҡзҡ„д»ҺдёҡиҖ…пјҢжҲ‘еҫҲж—©е°ұе·Із»ҸиҫҫеҲ°дәҶе·ҘеҢ зҡ„жҠҖжңҜж°ҙе№іпјҢеҪ“然иҝҷз§Қе·ҘеҢ ж°ҙе№із»қдёҚжҳҜиҜҙзңӢдёҚиө·пјҢиҖҢжҳҜпјҢиҝҷдёҚжҳҜжҲ‘жғіиҰҒзҡ„дёҖз§ҚиЎЁиҫҫпјҢжҲ‘жңҹжңӣжҲ‘иғҪиөӢдәҲеұұжІіеӨ§ең°пјҢжҲ–иҖ…жҲ‘жүҖи§ҒжүҖй—»д»ҘдёӘдәәжғ…ж„ҹпјҢиҝҷжҳҜдёҖз§ҚиүәжңҜиЎЁиҫҫгҖӮеҪ“е№ҙзҡ„жҲ‘пјҢеңЁйӮЈдёӘ瓶йўҲжңҹж—¶пјҢжҲ‘зЎ®е®һзңӢеҲ°дәҶи·қзҰ»пјҢиҝҷз§Қи·қзҰ»е№¶дёҚжҳҜдәәдёҺдәәд№Ӣй—ҙзҡ„и·қзҰ»пјҢиҖҢжҳҜжҲ‘иҮӘе·ұзҡ„дҝ®дёәжҲ–иҖ…жҳҜиҮӘжҲ‘и§үйҶ’гҖӮжүҖд»ҘпјҢзҗҶжүҖеҪ“然пјҢиҘҝи—Ҹзҡ„дёҖдәӣз”ҹжҙ»ж–№ејҸпјҢдёҖдәӣз”ҹжҙ»д»ӘејҸпјҢи®©жҲ‘и¶ӢдәҺжӣҙжң¬иҙЁзҡ„еҸ‘зҺ°пјҢеңЁйӮЈдёӘж—¶еҖҷпјҢжҲ‘еә”иҜҘжҳҜжҮӮеҫ—дәҶпјҢзӣёеҜ№дәҺеҸ‘зҺ°еұұж°ҙпјҢеҸ‘зҺ°еӨ©ең°пјҢжҲ‘们жӣҙеә”иҜҘеҸ‘зҺ°зҡ„жҳҜиҮӘе·ұгҖӮиҝҷж ·зҡ„жҖқиҖғпјҢж—ўдёҚжҳҜеҗ‘иҘҝпјҢд№ҹдёҚжҳҜеҗ‘дёңпјҢиҖҢжҳҜжҢҮеҗ‘жҲ‘们зҡ„еҶ…еҝғгҖӮ

жҫҺж№ғж–°й—»пјҡеңЁдҪ зңјдёӯиҘҝи—ҸзӢ¬дёҖж— дәҢзҡ„йӯ…еҠӣжҳҜд»Җд№Ҳпјҹ

еҚЎеёғпјҡиҘҝи—ҸиҮід»Ҡд»Қ然еӯҳз•ҷзқҖдәәжңҖеә”иҜҘдёҺиҮӘ然зӣёдә’дҫқеӯҳзҡ„зҠ¶жҖҒгҖӮйӮЈжҳҜдёҖдәӣжӯЈеңЁж¶ҲйҖқзҡ„ең°зҗҶпјҢзҫҺдёҪиҖҢж®ӢеҝҚпјҢиҖҢиҝҷдәӣең°зҗҶпјҢ并дёҚе®Ңе…ЁжҢҮзқҖең°еҪўең°иІҢпјҢд№ҹжҢҮзқҖдёҖдәӣдәәж–ҮпјҢд№ дҝ—гҖҒж°‘дҝ—гҖҒж–ҮеҢ–зҺ°иұЎзӯүгҖӮдәәдёҺдәәд№Ӣй—ҙдёҖзӣҙеӯҳеңЁзқҖзҙ§еј зҡ„е…ізі»пјҢеңЁд»ҘдәәдёәеҚ•дҪҚзҡ„дёҚеҗҢж—ҸзҫӨпјҢиҝҷжҳҜеӯҳеңЁзҡ„гҖӮдёҚеҗҢзҡ„дҝЎд»°гҖҒд»·еҖји§Ӯеҝөдјҡзӣёдә’зў°ж’һгҖҒеҶІзӘҒпјҢжңҖз»ҲжҲ–и®ёдјҡзӣёдә’иһҚеҗҲпјҢиҝҷз§ҚиһҚеҗҲдјҡи®©дёҖдәӣдәӢзү©ж¶ҲеӨұгҖӮ

еҪ“жҲ‘们еҺ»еҗ‘зү§ж°‘зҡ„еёҗзҜ·ж—¶пјҢз»ҸеёёдёҚйңҖиҰҒеӨӘеӨҡзҡ„иҜӯиЁҖпјҢдёҖжқҘжҲ‘дёҚиғҪе®Ңе…Ёеҗ¬жҮӮеҗ„зү§еҢәзҡ„ж–№иЁҖпјҢжҲ‘们еҫҲеӨҡй—®йўҳдёҠз»Ҳз©¶ж— жі•е®Ңе…Ёе®һзҺ°ж·ұеұӮж¬Ўзҡ„жІҹйҖҡпјӣдәҢжқҘпјҢе…¶е®һ笑еӨ§е®¶йғҪдјҡпјҢеҰӮжһңдҪ 笑пјҢеҜ№ж–№д№ҹ笑пјҢдҪ жІЎжңүж•Ңж„ҸпјҢеҜ№ж–№д№ҹдёҚдјҡжңүж•Ңж„ҸгҖӮеҰӮжһңдҪ ж„ҝж„ҸеҲҶдә«дёҖдәӣдҪ еёҰзҡ„йЈҹзү©пјҢдҪ еҫҲеҝ«дјҡ收еҲ°д»–们жңҖеҘҪзҡ„йЈҹзү©пјҢиҝҷе°ұжҳҜиһҚжҙҪзӣёеӨ„зҡ„ж–№ејҸгҖӮ

жҫҺж№ғж–°й—»пјҡеңЁз»қеӨ§еӨҡж•°жҷ®йҖҡдәәзңјдёӯиҘҝи—ҸжҳҜдёҖзүҮејӮеҹҹпјҢиҘҝи—ҸзӢ¬зү№зҡ„иҮӘ然зү№еҫҒе’Ңдәәж–ҮжҷҜи§Ӯи®©и®ёеӨҡдәәе°ҶиҘҝи—Ҹе’ҢжҲ‘们з”ҹжҙ»зҡ„дё–з•Ңжһ„жҲҗдәҶдёҖз§ҚвҖңеүҚзҺ°д»ЈдёҺзҺ°д»ЈвҖқзҡ„дәҢе…ғеҜ№з«ӢпјҢиҖҢжҒ°жҒ°жҳҜиҝҷз§ҚеҜ№иҘҝи—ҸвҖңеүҚзҺ°д»ЈвҖқзҡ„жғіиұЎеҗёеј•еҫҲеӨҡдәәи¶Ӣд№ӢиӢҘй№ңпјҢеҺ»иҘҝи—ҸжүҫеҜ»жүҖи°“ж„Ҹд№үпјҢеҺ»еҮҖеҢ–еҝғзҒөгҖӮдҪ жҖҺд№ҲзңӢеҫ…иҝҷз§ҚзҺ°иұЎпјҹ

еҚЎеёғпјҡжӯЈжҳҜзҺ°д»ЈдәәеӨұеҺ»зҡ„пјҢеҗёеј•д»–们еӣһеӨҙгҖӮиҜ•жғіпјҢеҪ“жҲ‘们е„ҝж—¶зҡ„жёёзҺ©еңәең°пјҢе…ЁйғЁеҸҳжҲҗй«ҳжҘјзҡ„ж—¶еҖҷпјҢеҫҲйҡҫиҜҙпјҢиҝҷе°ұжҳҜиҝӣжӯҘгҖӮжӣҙйҡҫиҜҙзҡ„жҳҜпјҢдҪ е°ұе–ңж¬ўиҝҷж ·жҙ»зқҖгҖӮжүҖи°“зҡ„еҮҖеҢ–еҝғзҒөпјҢеҸҜиғҪжҳҜиҮӘжҲ‘еҜ№иҜқзҡ„дёҖе°Ҹж®өж—¶й—ҙпјҢжҲ–иҖ…жҳҜеҲ«зҡ„зҫҺеҘҪж„ҹеҸ—гҖӮеңЁжҲ‘зңӢжқҘпјҢеҝғзҒө并дёҚйңҖиҰҒеҮҖеҢ–пјҢеҝғзҒөйңҖиҰҒзҡ„жҳҜе…із…§пјҢжҳҜзҲұпјҢйңҖиҰҒд»Өе…¶еҒҘеә·гҖӮ

еҚЎеёғпјҡжӯЈжҳҜзҺ°д»ЈдәәеӨұеҺ»зҡ„пјҢеҗёеј•д»–们еӣһеӨҙгҖӮиҜ•жғіпјҢеҪ“жҲ‘们е„ҝж—¶зҡ„жёёзҺ©еңәең°пјҢе…ЁйғЁеҸҳжҲҗй«ҳжҘјзҡ„ж—¶еҖҷпјҢеҫҲйҡҫиҜҙпјҢиҝҷе°ұжҳҜиҝӣжӯҘгҖӮжӣҙйҡҫиҜҙзҡ„жҳҜпјҢдҪ е°ұе–ңж¬ўиҝҷж ·жҙ»зқҖгҖӮжүҖи°“зҡ„еҮҖеҢ–еҝғзҒөпјҢеҸҜиғҪжҳҜиҮӘжҲ‘еҜ№иҜқзҡ„дёҖе°Ҹж®өж—¶й—ҙпјҢжҲ–иҖ…жҳҜеҲ«зҡ„зҫҺеҘҪж„ҹеҸ—гҖӮеңЁжҲ‘зңӢжқҘпјҢеҝғзҒө并дёҚйңҖиҰҒеҮҖеҢ–пјҢеҝғзҒөйңҖиҰҒзҡ„жҳҜе…із…§пјҢжҳҜзҲұпјҢйңҖиҰҒд»Өе…¶еҒҘеә·гҖӮ

жҫҺж№ғж–°й—»пјҡеҜ№дәҺжёёе®ўпјҢдҪ и®Өдёә他们еә”иҜҘд»Ҙд»Җд№Ҳж ·зҡ„зңје…үпјҢд»Ҙд»Җд№Ҳж ·зҡ„ж–№ејҸжқҘи®ӨиҜҶиҘҝи—Ҹпјҹ

еҚЎеёғпјҡжҲ‘жӣҙж„ҝж„ҸжүҖжңүзҡ„дәәжҳҜдҪ“йӘҢејҸзҡ„пјҢжңүиҮӘжҲ‘ж„ҹеҸ—зҡ„ж—…иЎҢпјҢеңЁж—…иЎҢдёӯиғҪз”ЁжҲ‘们иә«дҪ“зҡ„жң¬иғҪж„ҹе®ҳеҺ»ж„ҹеҸ—пјҢиҖҢдёҚжҳҜпјҢеҺ»е…ҲзңӢе®Ңж”»з•ҘпјҢ然еҗҺдёҖзЁӢжҺҘдёҖзЁӢзҡ„и·ҜиҝҮгҖӮжҫҺж№ғж–°й—»пјҡдҪ иў«жҺҲдәҲвҖңйҳҝйҮҢең°еҢәиҚЈиӘүеёӮж°‘вҖқж—¶еңЁеҫ®еҚҡдёҠеҶҷйҒ“пјҢвҖңжҲ‘дёҖзӣҙеҠӘеҠӣжғіжҲҗдёәиҮӘе·ұжғіжҲҗдёәзҡ„йӮЈдёӘдәәпјҢд»ҠеӨ©жҲ‘иҮӘиұӘең°е®ЈеёғжҲ‘жҳҜиҘҝи—ҸдәәпјҢжҲ‘жҳҜйҳҝйҮҢдәәгҖӮвҖқиҝҷеҘҪеғҸд»ҺеҪўејҸдёҠжӯЈејҸзЎ®з«ӢдәҶжӮЁе’ҢиҘҝи—Ҹзҡ„жҹҗз§ҚеҪ’еұһе…ізі»гҖӮдҪ еҰӮдҪ•е®ҡд№үиҮӘе·ұе’ҢиҘҝи—Ҹд№Ӣй—ҙзҡ„е…ізі»пјҹ

еҚЎеёғпјҡжҲ‘дёӘдәәд»ҘдёәпјҢдәәзҡ„ж•…д№ЎпјҢ并дёҚжӯўдәҺдёҖеқ—зү№е®ҡзҡ„еңҹең°пјҢеә”иҜҘиҜҙжҳҜдёҖз§ҚиҫҪйҳ”зҡ„еҝғжғ…пјҢиҝҷз§Қеҝғжғ…пјҢе…¶е®һ并дёҚеҸ—ж—¶й—ҙе’Ңз©әй—ҙзҡ„йҷҗеҲ¶гҖӮдёҖз»Ҹе”Өиө·пјҢе°ұеӣһеҲ°дәҶж•…д№ЎгҖӮжүҖд»Ҙж•…д№Ўе’ҢејӮд№ЎиҝҷдёӨ件дәӢжҲ‘и®Өдёәе№¶ж— зӣҙжҺҘиҒ”зі»пјҢжҲ‘е’ҢиҘҝи—ҸжҳҜзӣёдә’зҡ„еҪ’еұһгҖӮеҪ“жҲ‘иў«жҺҲдәҲвҖңйҳҝйҮҢең°еҢәиҚЈиӘүеёӮж°‘вҖқзҡ„ж—¶еҖҷпјҢйӮЈжҳҜдёҖз§Қд»ӨжҲ‘ејҖеҝғж„үжӮҰзҡ„жғ…ж„ҹиЎЁиҫҫпјҢжҳҜдёҖз§Қи®ӨеҸҜгҖӮеӣ дёәжҲ‘еҜ№йҳҝйҮҢең°еҢәзҡ„зү№ж®Ҡе–ңзҲұпјҢжүҖд»ҘпјҢжҲ‘еҖҫжіЁзҡ„иЎҢиө°ж—¶й—ҙжңҖй•ҝпјҢд»ҺжҹҗдёҖдёӘи§’еәҰжқҘзңӢпјҢйҳҝйҮҢжҳҜж•ҙдёӘиҘҝи—ҸжҲ‘жңҖе–ңж¬ўзҡ„еҢәеҹҹгҖӮ

жҫҺж№ғж–°й—»пјҡиҝҷжң¬д№Ұзҡ„еҖ’数第дәҢзҜҮж–Үз« еҸ«MANDALAпјҢиҝҷжҳҜи—ҸиҜӯвҖңеҗүе»“вҖқпјҲжіЁпјҡеҸӨжўөиҜӯзҝ»иҜ‘иҝҮжқҘжҳҜвҖңжӣјиҚјзҪ—вҖқпјүзҡ„иӢұиҜӯеҜ№еә”еҚ•иҜҚпјҢиҝҷдёӘиҜҚзҡ„и§ЈйҮҠжҳҜвҖңиҺ·еҸ–жң¬иҙЁвҖқгҖӮвҖңиҺ·еҸ–жң¬иҙЁвҖқиҝҷдёӘиҜҚеңЁдҪ зҡ„д№Ұдёӯд№ҹз»ҸеёёеҮәзҺ°пјҢжҜ”еҰӮдҪ еҶҷйҒ“еҺ»вҖңиҪ¬еұұвҖқзҡ„зӣ®зҡ„жҳҜдёәдәҶвҖңиҺ·еҸ–жң¬иҙЁвҖқпјҢеҸҲжҠҠвҖңиҺ·еҸ–жң¬иҙЁвҖқдҪңдёәиҝҷжң¬д№Ұзҡ„еҺӢиҪҙзҜҮзӣ®пјҢжүҖд»ҘиҝҷеҸҘиҜқиғҢеҗҺжңүд»Җд№Ҳеҗ«д№үпјҹ

еҚЎеёғпјҡеҰӮжһңи®ӨзңҹеҺ»зңӢдёҖдәӣиҪ¬з»ҸпјҢжҲ–иҖ…еҺ»еҸ‘ж„ҝзЈ•еҚҒдёҮдёӘз”ҡиҮіжӣҙеӨҡзҡ„еӨҙпјҢз”ЁдёҖз§Қжј«й•ҝиҖҢиү°иҫӣзҡ„йҒ“и·ҜеҺ»еҸ‘зҺ°иҮӘжҲ‘пјҢеңЁиҘҝи—ҸпјҢиҝҷжҳҜдәә们зҡ„дёҖз§ҚеёёжҖҒгҖӮиҝҷз§ҚеҸ‘зҺ°зӣёеҜ№дәҺиҮӘжҲ‘гҖҒзӣёеҜ№дәҺдё–з•ҢпјҢе°ұжҳҜиҺ·еҸ–жң¬иҙЁзҡ„иҝҮзЁӢгҖӮжң¬иҙЁзҡ„еҸ‘зҺ°пјҢеҹәдәҺжҜҸдёҖдёӘдәәйғҪжңүжүҖдёҚеҗҢгҖӮеҰӮдёҖеҚғдёӘдәәпјҢжңүдёҖеҚғдёӘе“Ҳе§Ҷйӣ·зү№пјҢдҪҶжҳҜпјҢеҪ“жҲ‘们зңҹжӯЈеҸ‘зҺ°иҮӘжҲ‘зҡ„еҗҢж—¶пјҢе°ұжҳҜеҸ‘зҺ°дәҶдәӢзү©зҡ„жң¬иҙЁгҖӮ

жҫҺж№ғж–°й—»пјҡвҖңжӣјиҚјзҪ—вҖқе°ұжҳҜеқӣеҹҺпјҢдҪ з”Ёж•ҙдёӘеқӣеҹҺеҲ¶дҪңиҝҮзЁӢдёІиҒ”иө·дәҶж•ҙжң¬д№Ұзҡ„еҶ…е®№пјҢдҪ еңЁеҖ’数第дәҢзҜҮзӣ®гҖҠMANDALAгҖӢдёӯд№ҹиҜҙвҖңеҰӮжһңиҰҒз”ЁдёҖдёӘиҜҚиҜӯжқҘжҸҸиҝ°иҘҝи—ҸпјҢжҲ‘дјҡз”ЁжӣјиҚјзҪ—вҖқпјҢдёәд»Җд№Ҳпјҹ

еҚЎеёғпјҡдёҖдёӘж №жң¬зҡ„й—®йўҳпјҢе°ұжҳҜдәә们еҜ№иҝҷдёӘдё–з•Ңзҡ„и§ӮеҝөпјҢжӣјиҚјзҪ—жҳҜдёҖз§Қз»“жһ„пјҢдёҖз§Қз”ҡиҮіе·Із»ҸеҪўејҸеҢ–зҡ„з”ҹжҙ»з»“жһ„пјҢеҰӮжһңз”Ёеҝғи§ӮеҜҹе°ұдјҡеҸ‘зҺ°пјҢиҝҷдёҖз»“жһ„е·Із»Ҹжё—е…ҘеҲ°дәҶдәә们зҡ„ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»дёӯгҖӮж— и®әд»Һж„ҸиҜҶеҪўжҖҒиҝҳжҳҜз”ҹжҙ»д»ӘејҸеҪўжҖҒдёҠпјҢйғҪдјҡжңүжүҖеҸ‘зҺ°гҖӮжүҖд»ҘпјҢжҲ‘дјҡејәи°ғпјҢејәи°ғе…¶дёӯзҡ„йҮҚиҰҒжҖ§е’Ң规еҫӢжҖ§гҖӮзҗҶи§Јз”ҹжҙ»ж–№ејҸпјҢдәҶи§Јз”ҹжҙ»д»ӘејҸпјҢжҳҜйҖҡеҫҖиҘҝи—Ҹзҡ„еҝ…дҝ®иҜҫгҖӮ