贡布泽仁,西南财经大学副教授,博士毕业于北京大学环境科学与工程学院,主要从事自然资源管理与政策方面的教学与相关科研工作,长期从事我国西部地区的社会经济发展与生态保护,青藏高原草场资源管理政策与产权,青藏高原社会生态旅游发展的规划与管理,牧区社会文化在生态保护中的作用等方面的研究与实践工作,主持和参与过多项国家自然科学基金项目及国际合作项目,在Land use policy, Ecology and society等刊物上发表了多篇文章。

贡布泽仁,西南财经大学副教授,博士毕业于北京大学环境科学与工程学院,主要从事自然资源管理与政策方面的教学与相关科研工作,长期从事我国西部地区的社会经济发展与生态保护,青藏高原草场资源管理政策与产权,青藏高原社会生态旅游发展的规划与管理,牧区社会文化在生态保护中的作用等方面的研究与实践工作,主持和参与过多项国家自然科学基金项目及国际合作项目,在Land use policy, Ecology and society等刊物上发表了多篇文章。

贡布泽仁老师的家乡——卡萨湖,对面的大山是他家的夏季牧场,他在湖边长大。

贡布泽仁老师的家乡——卡萨湖,对面的大山是他家的夏季牧场,他在湖边长大。

从草原到海外,挥之不去的是对游牧的情怀

我出生在炉霍县更知乡知日玛村的黑帐篷里,是牧民的儿子。草原为席,牛群为伴,在那里我度过了无忧无虑的童年。7岁那年,我的人生出现了 “分岔路”:是去寺院出家?成为一名传统的牧人?还是去读书?三条路对我而言却是三种截然不同的人生。

奶奶和亲戚们对我出家没有异议:一个男孩子不去寺院当扎巴或者在牧场放牛,还能做什么呢?面对全家人质疑,阿妈站了出来,她告诉所有人:“贡布泽仁到了该读书的年龄了!”在亲戚们的抱怨和责备声中,母亲力排众议坚持让我读书。于是,7岁的我成为了村里第一个背上书包上学的孩子。

我每天早早起床,走上十里的路到卡萨乡小学读书。我被母亲生拉硬拽,硬着头皮走进了教室。因为我太小,自理能力不足,阿妈便拜托舅舅每天在学校陪读,照顾我的生活。舅舅那时50多岁,没有固定的收入,以偶尔卖一些牛皮口袋为生。冬天的时候,河水冰冷刺骨,舅舅便背着我过河,日复一日,往返百里送我读书。

阿妈每天站在村口目送我上学,又等着我归来。我至今无法忘记她在村口等待我回家的身影。在我读书的那些年,阿妈前后帮助了15位牧区的孩子去学校读书。

后来,我有幸获得了更多的学习平台和机会,去国内外的院校开始深入学习英语、生态学等专业知识,但与此同时我也离草原越来越远。家乡熟悉的草原也在悄然地发生着变化,儿时丰饶的草场出现了退化的现象,搬迁到县城的牧人无所事事,牧区面临着生态与经济发展的双重挑战。

在2007年,我怀着对牧区挥之不去的感情,在菲律宾米莱姆大学环境科学学院学习相关的生态学理论知识,希望在将来能把自己所学的理论运用到草场生态退化治理的问题上。

贡布泽仁老师在色达县牧区做调研访谈。

贡布泽仁老师在色达县牧区做调研访谈。

从海归到北大,重识游牧文化的智慧

2007年,我在青海湖周边的牧区案例村进行调研,那也是我第一次带着所学的知识回到牧区。我发现原来牧民对草场生态竟然有着自成系统的深刻认识,小到每一株植物的名字和作用,大到牲畜与植被、土壤及气候之间的相互联系,这些知识形成了一套适合本土生态系统特征的管理模式,其被学术界称为社区习俗制度。

在采访中,一位牧民说道:“在不同的季节里,牛羊都有着不同的食草行为,它们需要吃不同草场上的植被来满足它们的生产需求。比如在寒冷的冬季,我们会把牲畜放在海拔较低的山脚下,这样有助于它们过冬。在春夏两季,由于牲畜需要恢复体力和膘情,而返青季山上新长出来的草营养价值较高,所以我们把牲畜赶到海拔较高的地区放牧。另外,牲畜在不同季节草场之间的移动可以起到草场践踏、种子传播、草场施肥等作用,对草的生长很有帮助。这也是我们为什么一直保持季节性游牧的原因。”

贡布泽仁老师、中国社科院的张倩老师以及三江源保护协会的当周扎西在甘宁村了解牧区雪灾的问题。

贡布泽仁老师、中国社科院的张倩老师以及三江源保护协会的当周扎西在甘宁村了解牧区雪灾的问题。

“雪灾是牧人经常面临的自然灾害,传统上我们有一些方法来预测雪灾。比如,在夏季草场放牧的时候,虽然夏季草场的草生长的特别好,但是牦牛却不是在一个地方吃草,而是一直往海拔较低的地方不停的移动。如果观察到这种现象,那么冬天可能会出现雪灾,牧民就会提前准备一些草料来应对”。

尽管我从小生活在牧区,但是我之前对牧人的智慧及放牧方式的认识仅停留在一份情怀和单纯的热爱上,甚至也曾受到过主流派的影响,对牧区的认识一度徘徊在浪漫与落后等形容词之间。

随着我不断的进行田野调查和学习牧民的知识后,才逐渐认识到原来游牧文化中包涵着传承几千年的本土生态知识和社会习俗制度,并它在草场资源保护中起到至关重要的作用。然而,目前大众还相对缺乏对牧区本土知识的认知及重视度。因此,我希望用科学的方法去记录和传播牧民的本土生态知识,让游牧文化与科学相结合,使得牧民在主流科学界发出自己的声音。

2016年,贡布泽仁老师在北京大学环境科学与工程学院的博士生毕业典礼上。

2016年,贡布泽仁老师在北京大学环境科学与工程学院的博士生毕业典礼上。

带着这样的初心,2011年,我考取了北京大学环境管理博士研究生,在博士生导师李文军教授的指导下,系统地学习了自然资源管理及环境科学等方面的学科知识。同时,也进一步深入学习了牧区的游牧文化特征、社会变迁与发展、草场生态系统的特征以及牧民基于社区组织创造的草场管理制度安排相关的知识。基于相关的研究,我总结了中国草场管理政策及其影响的综述性文章(Gongbuzeren et al., 2015),对全球和我国草场管理的前沿性问题有了深入的认识。

在此基础上,我博士论文重点关注了青藏高原牧区草场管理中的习俗制度与市场机制的关系及其影响。研究发现,随着牧区社会的变迁,基于社区习俗制度的基础上,牧民采纳了市场机制的手段,创造了适合于牧区社会生态变化的管理制度。社区自主组织的管理制度在提高畜牧业生产和牧民生计以及保护生态方面更有效。

贡布泽仁老师与北大博士生导师李文军教授,师弟张舰博士,一起在若尔盖县做博士论文调研

贡布泽仁老师与北大博士生导师李文军教授,师弟张舰博士,一起在若尔盖县做博士论文调研

研究牧区草场管理制度的变迁,创新与影响

2015年毕业后,我任职于西南财经大学。在博士研究的基础上,我继续深入研究青藏高原不同地区的草场管理制度的变迁。当今,随着市场化的发展以及市场机制的推进,青藏高原的牧区与更大尺度上的社会经济的联系增多,相互依赖程度加深,牧区的社会生态系统正经历着前所未有的变化。

随着市场化的发展,草场资源在牧民生活中的作用和功能呈多样化。如今草场不仅是为畜牧业生产供给草料的资源,而且为牧民的生计提供虫草等药材资源和旅游资源,甚至成为市场上直接可交易并获取现金收入的商品。在这种背景下,牧民对于草场资源的价值和资源分配有着不同的认识。

在传统草场管理模式中,牧民在社区组织的基础上,集体使用和管理草场,并通过本土生态知识、习俗制度、文化道德和社会互惠关系等来协调放牧方式。然而,随着市场化的发展,牧区的社区组织也处于演变的过程中,牧民也开始重建社区组织的结构,创造了很多新的草场管理模式。其中比较常见的是基于社区的放牧配额管理制度,在维持草场社区共用的基础上,社区组织根据草场总的牲畜承载力,给予各户放牧配额,并允许村内的牧户个体之间进行放牧配额权的交易。

牧民如何制定放牧配额

在我第一次接触执行这个管理模式的案例村时非常好奇,因为在已有的国内外研究中社区共用草场的案例很常见,但是却很少有明晰放牧配额权的说法。因此我便询问牧民为什么会采取这样的管理措施?

贡布泽仁老师在青海贵南县牧区做调研

贡布泽仁老师在青海贵南县牧区做调研

川西牧区案例村的一位村领导跟我说,“随着国家推行草场经营权流转的制度展开,草场使用权被市场化,没有牲畜或者少畜的牧户可用把自家的草场经营权转让给其他牧户。因此,村内的很多牧民提出社区共用草场导致资源分配的不公平性问题,要求牧户个体拥有明晰的草场权属。

同时我们都非常清楚,社区组织下的季节性牲畜移动模式是适应自然灾害和使用草场资源的最佳手段。因此在维持牲畜移动的同时,为了明晰牧户个体的权属,我们就制定了放牧配额明晰的管理模式。” 所以在我了解到牧民制定草场管理配置的时候,他们既考虑了社区共同的利益和需求,同时也关注了个体的权益。

青海贵南县牧区

青海贵南县牧区

但同时我依然存在疑惑,虽然理论上我们可以探讨草场承载力这个概念,但在实际管理中,牧民是如何制定放牧配额呢?

牧民说:“我们近来开始意识到市场化发展对畜牧业生产规模的需求促进了全村牲畜数量的逐步增长,已经明显影响到全村的畜牧业生产,包括牲畜死亡率增加、牲畜膘情下降等问题。在我们村的组织下,根据每年的草生长情况和降水量变化确定全村草场面积能够承载的牲畜总数;然后按全村每年的人口数量来明晰每个牧民的放牧配额。

我们村2009年-2011年之间,放牧配额是15头牛/人(1头牛=5个羊单位)。从2011年开始,因为降水量稳定,草地生产量好,因此把放牧配额调整到18头/人。以前,我们村规定牧户之间不允许进行放牧配额交易,但是为了协调牧民的放牧配额交易以及牧户之间的资源分配,牧民之间自己也组织进行了贷畜和牲畜代养的方式。

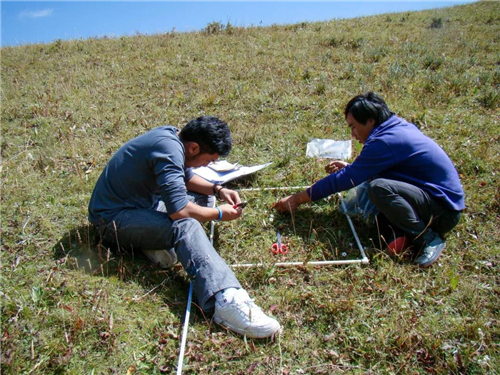

贡布泽仁老师在若尔盖县与牧民一起做草场植被检测

贡布泽仁老师在若尔盖县与牧民一起做草场植被检测

具体方式是:当牧户的总牲畜数量超过配额标准的时候,通常把幼畜(一岁的羊羔子和两岁的牛犊)以协商好的价格(比市场价低)贷给没有超标的贫困牧户。贫困户一年后把贷入的牲畜卖给市场,以当初协商好的贷畜总价不计利息的归还给牲畜贷出的牧户。然而,从去年开始(2017年),我们村内允许交易放牧配额权。”

我认识到原来放牧配额的明晰必须放在社区草场的尺度上进行配置,并且以每年草场的不同状况来制定放牧配额,从而在时间尺度上处于动态的过程。

牧民如何监督和制裁

那么如此复杂又具有科学性的放牧配额制定模式,牧民是如何监督制裁的呢?

牧民说:“我们的村委会包括村领导和有经验的牧民负责执行和监督。每年10月份村委会核算每户的牲畜数量,核算中包含当年的羊羔子,但不包括当年的牛犊子。对于违规的牧民,要求以低价卖给没有超载的贫困户,并会受到相应的罚款,其中甚至包括发誓和逐出社区文化圈。”

通过详细地了解,我才认识到牧民在制定草场管理制度的过程中,是基于他们积累了几千年的本土生态知识所制定的,在这个过程中牧民考虑了草场生态保护、畜牧业生产、牧户个体和社区群体的需求和利益,并通过非常科学的方法制定的相关的管理办法。

我深刻的意识到,青藏高原的牧民与草场之间的关系并非是我们通常认为的“消费者和被消费的关系”,而是“协同演化、相互适应的关系”。因此,牧民是青藏高原草场生态的守护者,而不是破坏者。

各个牧区草场管理制度创新的差异

随着市场化的发展,青藏高原上千年的演化过程中所形成的“人-草-畜”社会生态系统一直处于演变的状态。牧民开始重新构建他们的社区组织,包括重新定义牧民之间社会互惠关系,草场管理方面除了维持季节性移动的放牧方式外,开始通过放牧配额明晰等方式来控制牲畜数量,明晰牧户个体的权益。现在的草场管理中,保护牧户个体的权益也逐渐成为非常重要的新认识。

然而在实际管理中,每个社区所执行的草场管理制度间存在非常大的差异。比如,我们在青海玉树牧区进行调研的时候,发现很多案例村在执行草场承包到户、建立围栏后,会开始恢复社区共用草场的方式,但具体的制度安排非常不同。

比如,我们长期跟踪的一个案例村在全村组织下拆除了围栏,恢复了季节性牲畜移动,但同时保障了每个牧户在全村范围内可以拥有挖虫草的权力来保护牧户个体的权益,并且全村通过一起建立牧民专业合作社,带动了牧户参与市场,获得了可观的利益。

然而,我们在玉树的另一个案例村调研的时候发现,全村一起建立了专业合作社,牧户个体把已承包到户的草场和自家牲畜以股份的形式投入到合作社,而合作社拆除围栏后统一管理草场,并恢复了季节性的牲畜移动。

在气候变化及社会经济变化的双重影响下,草场管理模式变得非常多样化。如今草场制度的安排不能单一关注同一个尺度上的产权配置,而需要制定多重尺度上的制度安排来协调个体牧户与社区组织间的资源分配和权力结构,重建社区内部的社会网络与关系。

我们的研究发现,社区组织在创造多样化的草场管理制度安排中起到不可替代的作用,因此,社区是草场资源管理和牧民参与市场化发展中不可忽略的管理组织。

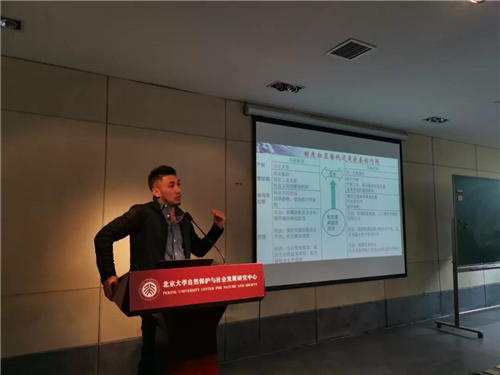

贡布老师在北大自然保护与社会发展研究中心的分享

贡布老师在北大自然保护与社会发展研究中心的分享

在国内外有影响力的刊物上为牧民发声

基于过去10多年的案例调查和所获得的一手数据,近来贡布泽仁研究小组的研究成果陆续发表于Land Use Policy, Ecology and Society, Journal of RuralStudies以及自然资源学报等国内外较有影响力的核心期刊上,被同行专家学者引用,并获得他们的认可。

个人第一本专著

《市场化进程中青藏高原草场使用和管理的制度变迁》,本书分析了我国牧区实际草场管理中的制度变迁与发展过程,并试图去寻求这些新的管理制度是如何结合外界资源输入和社区内部的草场资源配置来促进草场生态保护和解决牧区贫困问题。本书从制度嵌套理论和环境效用理论视角出发,探讨牧区新出现的草场管理制度中市场机制和习俗制度的关系,分析一些新出现的草场管理模式与国家推动的基于市场机制的草场管理政策的本质区别,为我国牧区的草场管理提出新的产权理论和视角。

《市场化进程中青藏高原草场使用和管理的制度变迁》,本书分析了我国牧区实际草场管理中的制度变迁与发展过程,并试图去寻求这些新的管理制度是如何结合外界资源输入和社区内部的草场资源配置来促进草场生态保护和解决牧区贫困问题。本书从制度嵌套理论和环境效用理论视角出发,探讨牧区新出现的草场管理制度中市场机制和习俗制度的关系,分析一些新出现的草场管理模式与国家推动的基于市场机制的草场管理政策的本质区别,为我国牧区的草场管理提出新的产权理论和视角。

在我们的研究中提出了这样的问题:青藏高原的牧民为什么创造不同的草场管理模式?牧民的智慧为生态保护和应对环境变迁提供了哪些启发和借鉴意义?

我们站在牧民的角度去探索青藏高原牧区的草场管理制度变迁与创新,并在此基础上,提出适合于牧区社会生态系统特征的草场管理的理论框架和政策建议。我们的研究深入地去探索这些新创造的草场管理制度的特征以及其对牧民生计、畜牧业生产和草场生态带来的影响,同时分析这些制度背后的机理机制以及产权特征。

我们需要什么样的牧区?

近来,我们投入了大量的人力和物力为牧区提供服务,制定相应的草场管理政策,但我们一直没有明确最根源的一个问题:我们需要什么样的牧区?

我们一直欠缺关于牧区总体发展目标和战略的定位。我认为,我们非常有必要重新认识草原畜牧业的独特文化,本土生态知识和牧民新创造的多样化制度安排,重新制定牧区发展和草场管理的定位。

我们是否可以把牧区当成一个自然科学的学习平台,跟随牧民一起了解生态知识和游牧文化,以及有效的把牧民的本土生态知识融入当今的科学知识,让牧民的观点成为主流科学话语的一部分。这应当是我们每个人的责任,不论您是一位学者、决策者还是实践者,都应该承担起来,因为牧民保护着人类最后的一片净土。