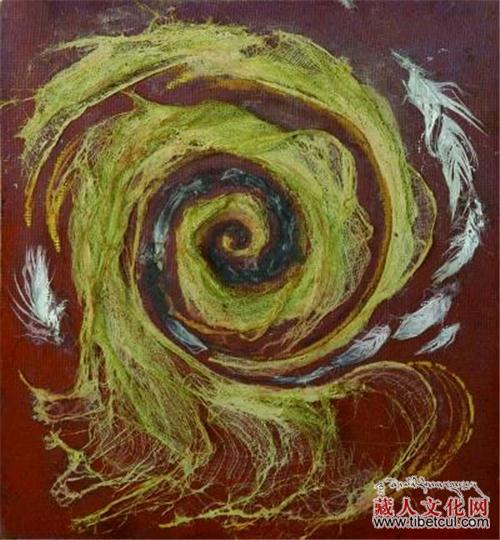

жҙҒзҷҪзҡ„жҜҒзҒӯгҖӮ

еҸ¶жҳҹз”ҹе·ҘдҪңз…§гҖӮ

еҸ¶жҳҹз”ҹгҖҠиөӣзүҰзүӣгҖӢе…ЁеӣҪзҫҺеұ•дәҢзӯүеҘ– дёӯеӣҪзҫҺжңҜйҰҶ收и—ҸгҖӮ

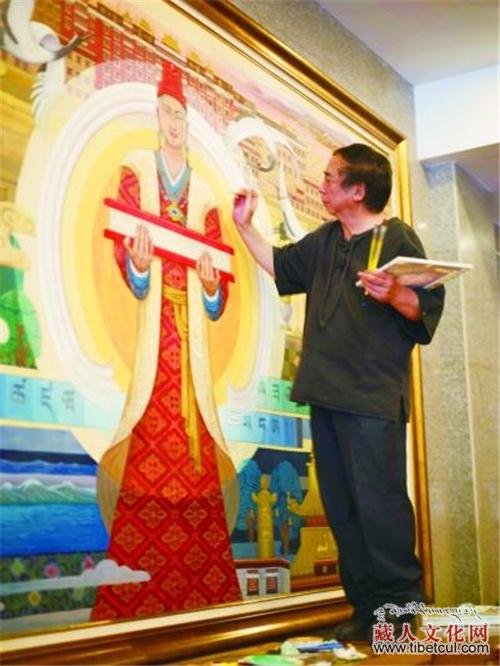

дәәж°‘еӨ§дјҡе ӮиҘҝи—ҸеҺ…дё»дҪ“еЈҒз”»——гҖҠжүҺиҘҝеҫ·еӢ’гҖӢеӣҫ 1800*450еҺҳзұігҖӮ

“дё№йқ’йҡҫеҶҷжҳҜзІҫзҘһгҖӮ”иүәжңҜдёҚжҳҜж— ж №д№Ӣж°ҙ,иүәжңҜ家йңҖиҰҒзҶҹжӮүе’ҢдәҶи§Јдј з»ҹж–ҮеҢ–е’Ңж°‘ж—ҸйҒ—дә§,жүҚиғҪеҲӣдҪңеҮәжңүж №еҹәзҡ„дҪңе“Ғ,жүҚиғҪд»ҺйӘЁеӯҗйҮҢжүҫеҲ°жңҖзҫҺеҘҪзҡ„дёңиҘҝгҖӮдҪңдёә画家гҖҒ收и—Ҹ家гҖҒи—ҸеӯҰз ”з©¶е®¶зҡ„еҸ¶жҳҹз”ҹеёёиҜҙ:“жҲ‘жҳҜд»ҘиүәжңҜ家зҡ„зңје…үжқҘжҗһ收и—Ҹ,жңүдәҶи—Ҹе“ҒдҫҝиҝӣиЎҢз ”з©¶,з ”з©¶зҡ„жҲҗжһңеҸҲжқҘжҸҗеҚҮгҖҒж»Ӣе…»жҲ‘зҡ„з»ҳз”»,дёүиҖ…зӣёиҫ…зӣёжҲҗгҖҒеҫӘеәҸжёҗиҝӣгҖӮ”

еҸ¶жҳҹз”ҹ,еӣ еӨҡж¬Ўе°ҶзҸҚиҙөе”җеҚЎгҖҒиҘҝи—Ҹж°‘дҝ—зү©е“Ғзӯүж•°еҚғ件дёӘдәә收и—ҸжҚҗз»ҷеӣҪ家е’ҢеҜәеәҷиҖҢеӨҮеҸ—е…іжіЁ,жҳҜдј—жүҖе‘ЁзҹҘзҡ„收и—Ҹ家е’Ңи—ҸеӯҰз ”з©¶е®¶гҖӮдҪҶеҸ¶жҳҹз”ҹе§Ӣз»ҲеқҡжҢҒиҮӘе·ұзҡ„“第дёҖиә«д»Ҫ”жҳҜ画家,д»–зҡ„“и—Ҹжҙҫдё№йқ’”д»ҺжңӘеҒңжӯўиҝҮиҖ•иҖҳ,其笔дёӢз»ҳеҮәзҡ„йғҪжҳҜиҘҝи—Ҹе’ҢиҘҝи—Ҹдәәж°‘зҡ„зҫҺеҘҪгҖӮ

еңЁз¬¬дәҢеұҠдёӯеӣҪ——дёӯдёң欧еӣҪ家иүәжңҜеҗҲдҪңи®әеқӣдёҠ,и®°иҖ…жңүзјҳиө°иҝ‘еҸ¶жҳҹз”ҹ,иө°иҝ‘иҝҷдҪҚз”Ёе°ҪдёҖз”ҹж—¶е…үгҖҒеҮӯдёҖе·ұд№ӢеҠӣдёҚжҮҲең°дёәи—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„дј жүҝеҸ‘еұ•иҖҢеҠӘеҠӣзҡ„иүәжңҜ家гҖӮдҪңдёә画家,еҸ¶жҳҹз”ҹеғҸдёҖеҢ№йҮҺ马,ж— жӢҳж— жқҹ,д»»жҖ§ең°еҘ”й©°еңЁеӣҪз”»гҖҒеёғз”»гҖҒеЈҒз”»гҖҒйӣ•еЎ‘зӯүеҗ„дёӘйўҶеҹҹгҖӮдҪңдёә收и—Ҹ家,еҸ¶жҳҹз”ҹеӨ§ејҖеӨ§еҗҲ,收дәҶеҸҲжҚҗ,жҚҗеҗҺеҸҲ收гҖӮ

еҰӮд»Ҡ,йҷӨдәҶ收и—Ҹ,д»–иҝҳеңЁеҲӣж–°иҘҝи—Ҹеёғз”»гҖҒз»“еҗҲж°ҙеўЁиҜӯиЁҖе’Ңе”җеҚЎиүәжңҜеҪўејҸзҡ„е®—ж•ҷдё»йўҳз»ҳз”»гҖҒиһҚи—Ҹе“Ғе’ҢеҲӣдҪңдәҺдёҖиә«зҡ„жӢ“з»ҳзі»еҲ—дҪңе“Ғ,и®©еҸӨиҖҒзҡ„и—Ҹж–ҮеҢ–з¬ҰеҸ·жҙ»и·ғеңЁеҪ“д»ЈиүәжңҜиҜӯеўғдёӯ,дёҺдёҚеҗҢзҡ„иүәжңҜиҜӯжұҮзў°ж’һеҮә蓬еӢғзҡ„з”ҹе‘ҪеҠӣгҖӮ

и—Ҹжҙҫдё№йқ’:дёәиҘҝи—Ҹи®ҙжӯҢ

“жҲ‘еҺҹжң¬е°ұжҳҜдёҖдёӘ画家гҖӮ”еңЁж”¶и—Ҹ家е’Ңи—ҸеӯҰ家зҡ„еҗҚжңӣж—ҘзӣҠжҺ©зӣ–еҸ¶жҳҹз”ҹиүәжңҜеҲӣдҪңжҲҗе°ұзҡ„д»ҠеӨ©,жҜҸж¬Ўи§ҒеҲ°ж–°жңӢеҸӢ,еҸ¶жҳҹз”ҹйғҪдјҡеңЁејҖзҜҮиҝҷж ·д»Ӣз»ҚиҮӘе·ұгҖӮ

еҸ¶жҳҹз”ҹзҡ„иә«дёҠжңүеӣӣе·қдәәзҡ„е…ёеһӢзү№зӮ№,дёӘеӯҗдёҚй«ҳ,зңјзқӣеӨ§иҖҢжңүзҘһ,иҜҙиҜқиҜӯйҖҹеҝ«дё”зңүйЈһиүІиҲһгҖӮд»–зҡ„иҜқиҜӯдёӯж—ўжңүе·қи°ғд№ҹжңүи—Ҹи…”,жқҘеҢ—дә¬еҗҺд№ҹжҹ“дёҠдәҶдә¬йҹөгҖӮиҷҪе№ҙиҝ‘еҸӨзЁҖеҚҙжҖқз»ҙж•ҸжҚ·,и°Ҳиө·еҫҖдәӢеҰӮ数家зҸҚгҖӮд»–еңЁеҲӣдҪңе’Ң收и—ҸдёҠиҺ·еҫ—зҡ„жҲҗе°ұ,з»қйқһеҒ¶з„¶еӨ©иөҗ,иҖҢжҳҜй»ҳй»ҳиҖ•иҖҳзҡ„з»“жһңгҖӮ

1979е№ҙеҲӣдҪңзҡ„еёғз”»гҖҠиөӣзүҰзүӣгҖӢжҳҜеҸ¶жҳҹз”ҹзҡ„жҲҗеҗҚдҪң,иҝҷдёӘж—ўжңүдј з»ҹи—Ҹз”»зү№иүІеҸҲжңүеӣҪз”»йЈҺйҹөзҡ„дҪңе“Ғжӣҫз»ҸйҡҫеҖ’дәҶзҫҺеұ•иҜ„委,еӣ дёәиҝҷз§ҚеңЁжЈүеёғдёҠзҡ„з»ҳз”»ж— жі•еҪ’е…Ҙе·Іжңүзҡ„з”»зұ»,жңҖз»ҲеҸӘеҫ—жҢүз”»еёғжқҗиҙЁиў«е‘ҪеҗҚдёә“еёғз”»”,并еңЁгҖҠдәәж°‘ж—ҘжҠҘгҖӢгҖҠдёӯеӣҪд№Ұз”»гҖӢзӯүжҠҘеҲҠдёҠдҪңдәҶеҲҠзҷ»д»Ӣз»Қ,д»ҺжӯӨејҖиҫҹдәҶжІҝз”Ёиҝ‘40е№ҙзҡ„“еёғз”»”з§Қзұ»гҖӮгҖҠиөӣзүҰзүӣгҖӢеңЁиҺ·еҫ—иҘҝи—ҸиҮӘжІ»еҢәзҫҺеұ•дёҖзӯүеҘ–гҖҒе…ЁеӣҪзҫҺеұ•дәҢзӯүеҘ–д№ӢеҗҺ,еҸ¶жҳҹз”ҹиў«йӮҖиҜ·дёәдәәж°‘еӨ§дјҡе ӮиҘҝи—ҸеҺ…еҲӣдҪңеЈҒз”»гҖӮ

еңЁдәәж°‘еӨ§дјҡе ӮиҘҝи—ҸеҺ…,иҮід»Ҡиҝҳдҝқз•ҷзқҖеҸ¶жҳҹз”ҹ1980е№ҙдҪңдёәз»„й•ҝеёҰйҳҹеҲӣдҪңзҡ„гҖҠжүҺиҘҝеҫ·еӢ’гҖӢзӯүдёғе№…еЈҒз”»,и—ҸиҜӯ“жүҺиҘҝеҫ·еӢ’”жҳҜеҗүзҘҘеҰӮж„Ҹзҡ„ж„ҸжҖқгҖӮгҖҠжүҺиҘҝеҫ·еӢ’гҖӢеҖҹйүҙдәҶи—Ҹз”»зҡ„еҜ№з§°еёғеұҖеҸҠиЈ…йҘ°жҠҖжі•,е…Ёз”»йҮҮз”ЁдёүдёӘдёҚеҗҢзҡ„еңҶеҪўз”»е№…,дёӯй—ҙзҡ„еңҶеҪўз”»е№…дёӯ,д»ҘдёҖз»„и—ҸеҺҶе№ҙзҡ„дҫӣе“Ғж‘ҶйҘ°“зҫҠеӨҙгҖҒйқ’иӢ—гҖҒеҗүзҘҘеҸҢж–—”зӯүдёәеңҶеҝғ,еӣҙз»•зқҖ13дёӘи·ій”…еә„зҡ„и—Ҹж—Ҹдәәж°‘еҪўиұЎгҖӮж•ҙе№…з”»дҪңиғҢжҷҜдёӯжңүеёғиҫҫжӢүе®«е’Ңзәўж—Ҙ,еұ•зҺ°еҮәи—ҸеҺҶж–°е№ҙзҡ„ж¬ўеәҶеңәйқўгҖӮ

иҝҷе№…дҪңе“Ғй«ҳ4.5зұігҖҒй•ҝ18зұі,е…ұжңү71дёӘдәәзү©гҖҒ49з§ҚеҠЁзү©,д»Һ1980е№ҙе§ӢиҮі1985е№ҙеә•,еҸҚеӨҚи®ҫи®ЎдәҶ19зЁҝ,з”ЁдәҶ5е№ҙж—¶й—ҙе®ҢжҲҗгҖӮеҸӘжңүзңҹжӯЈзҶҹжӮүе’ҢдәҶи§Ји—Ҹж—ҸдәәиҠӮж—Ҙд№ дҝ—е’ҢжҖқжғіж„ҹжғ…зҡ„дәә,жүҚиғҪеҮҶзЎ®жҠҠжҸЎеЈҒз”»зҡ„еҶ…е®№;еҸӘжңүж·ұе…ҘеӯҰд№ иҝҮиҘҝи—Ҹдј з»ҹз»ҳз”»иүәжңҜзҡ„дәә,жүҚиғҪжүҫеҲ°жңҖеҘҪзҡ„иЎЁзҺ°еҪўејҸгҖӮеҸ¶жҳҹз”ҹеҮӯеҖҹ20е№ҙжқҘеҜ№иҘҝи—Ҹзҡ„дё°еҺҡз§ҜзҙҜ,жҲҗдёәеҲӣдҪңзҡ„дёҚдәҢдәәйҖүгҖӮ

еҮәз”ҹеңЁеӣӣе·қзҡ„еҸ¶жҳҹз”ҹ,д»Һе°Ҹи·ҹеӨ–зҘ–зҲ¶з”ҹжҙ»гҖӮеңЁ6еІҒзҡ„ж—¶еҖҷ,е№ёиҝҗең°йҒҮеҲ°дҪҸеңЁеҗҢйҷўзҡ„еӣӣе·қ画家еҶҜзҒҢзҲ¶гҖӮеңЁеҶҜзҒҢзҲ¶зҡ„йј“еҠұе’Ңеё®еҠ©дёӢ,еҸ¶жҳҹз”ҹејҖе§ӢжҺҘи§ҰиүәжңҜ,并жІүиҝ·еңЁз”»з”»д№ӢдёӯгҖӮеңЁе°ҸеӯҰжңҹй—ҙ,еҸ¶жҳҹз”ҹеҸҲеҸ—еҲ°зҫҺжңҜиҖҒеёҲйҷҲйҒ“е°Ҡзҡ„еҒҸзҲұ,ејҖе§Ӣзі»з»ҹең°еӯҰд№ ж°ҙеҪ©з”»гҖӮд№ӢеҗҺ,жӣҙиҝӣдёҖжӯҘеҫ—еҲ°з”»е®¶е‘ЁеӯҗеҘҮгҖҒйҷҲдә®жё…дј жҺҲеӣҪз”»гҖӮиҝӣи—ҸеҗҺ,д»–жҲҗдёәжӢүиҗЁдёӯеӯҰ第дёҖдҪҚжұүж—ҸеӯҰз”ҹ,жңүе№ёжӢңе…ҘиҘҝжҙӣ——еҚҒдё–зҸӯзҰ…йўқе°”еҫ·е°ј⋅зЎ®еҗүеқҡиөһзҡ„е®«е»·з”»еёҲгҖҒеҗҺи—Ҹең°еҢәеӢүиҗЁ(ж–°еӢүе”җ)з”»жҙҫ第е…ӯд»Јдј дәәзҡ„й—ЁдёӢгҖӮеңЁдәәж°‘еӨ§дјҡе ӮеҲӣдҪңжңҹй—ҙ,иҝҳдёҺ画家жқҺиӢҰзҰ…жңүиҝҮж·ұдәӨ,еҫ—еҲ°дәҶд»–зҡ„иЁҖдј иә«ж•ҷ,жқҺиӢҰзҰ…дёәеҸ¶жҳҹз”ҹжҸҗ笔“и—Ҹжҙҫдё№йқ’”,дёәе…¶жҢҮжҳҺеҲӣдҪңж–№еҗ‘гҖӮ

йҷӨдәҶеҗҚеёҲзҡ„жҢҮзӮ№,еҸ¶жҳҹз”ҹеҮ еҚҒе№ҙеҰӮдёҖж—Ҙзҡ„дёҙж‘№еҶҷз”ҹд№ҹдёәд»–зҡ„еҲӣдҪңжү“дёӢдәҶж·ұеҺҡеә•еӯҗгҖӮе…Ҙи—ҸеҗҺ,еҸ¶жҳҹз”ҹи°Ёи®°иҖҒеёҲе‘ЁеӯҗеҘҮзҡ„еҸ®еҳұ,“иҰҒеҘҪеҘҪдёҙж‘№и—Ҹж—Ҹдј з»ҹеЈҒз”»”гҖӮдәҺжҳҜ,д»–еҮ д№Һи·‘йҒҚдәҶиҘҝи—Ҹзҡ„зҘһеұұеңЈең°гҖҒж°‘иҲҚеҸӨеәҷ,йҖҹеҶҷгҖҒдёҙж‘№гҖҒжӢҚж‘„дәҶиҝ‘еҚғе№…з”»зЁҝ,ж•ҙзҗҶдәҶж•°еҚҒдёҮеӯ—иө„ж–ҷгҖӮ

гҖҠжүҺиҘҝеҫ·еӢ’гҖӢзҡ„еҲӣдҪңиҝҮзЁӢеҜ№дәҺеҸ¶жҳҹз”ҹиҖҢиЁҖжҳҜдёҖж¬ЎжһҒе…¶иү°иҫӣзҡ„зЈЁз»ғ,д№ҹжҳҜдёҖж¬Ўз»ҳз”»жҠҖиүәзҡ„й”»йҖ гҖӮеңЁе®ҢжҲҗгҖҠжүҺиҘҝеҫ·еӢ’гҖӢеҗҺ,еҸ¶жҳҹз”ҹзҡ„иүәжңҜдёӘжҖ§ж—ҘзӣҠйІңжҳҺ,е…ҲеҗҺд»Ҙи—ҸејҸз»ҳз”»йЈҺж јеҲӣдҪңдәҶе№ҙз”»гҖҠеёғиҫҫжӢүе®«зҘҘдә‘гҖӢгҖҠзҸ еі°еҸ еҪ©гҖӢзӯү,еңЁз»§з»ӯ“и—Ҹжҙҫдё№йқ’”ж¬ўд№җгҖҒжҳҺеҝ«йЈҺж јзҡ„еҗҢж—¶,еҸ¶жҳҹз”ҹдёҚжӢҳжіҘдәҺеӣәжңүйЈҺж ј,еңЁдј з»ҹе’ҢзҺ°д»ЈгҖҒеҖҹйүҙдёҺ继жүҝд№Ӣдёӯ,д»Ҙзңҹе®һе’ҢиҮӘжҲ‘еҶҚзҺ°дәҶиҮӘе·ұзҗҶжғідёӯзҡ„иүәжңҜеўғз•ҢгҖӮ

гҖҠеҺҹйҮҺгҖӢгҖҠи—ҸйЈҺгҖӢгҖҠжһҒең°гҖӢгҖҠйӣӘеҹҹд№ӢжӯҢгҖӢзӯүдҪңе“ҒдёҖж”№жҳҺеҝ«зҡ„з”»йЈҺ,иҪ¬еҸҳдёәеҜ№еҶ…еҝғзҡ„жҺўзҙўе’ҢжҖқжғіе®һи·өгҖӮжңүдәәиҜҙгҖҠеҺҹйҮҺгҖӢжҳҜеҸ¶жҳҹз”ҹеҜ№иҘҝи—Ҹзҡ„зӢ¬зү№зҗҶи§ЈгҖӮеңЁгҖҠи—ҸйЈҺгҖӢгҖҠй«ҳеҺҹйӯӮгҖӢзҡ„еҲӣдҪңдёӯ,еҸ¶жҳҹз”ҹз”ЁиҮӘе·ұзҡ„и—Ҹе“ҒеҪўиұЎжһ„жҲҗз”»йқўдё»дҪ“,иҝҷз§ҚзӢ¬зү№йҖ еһӢе’Ңе®һзү©ж„ҹд№ҹз»ҷз”»з•ҢеёҰжқҘдәҶдёҖиӮЎжё…жөҒгҖӮеҰӮжӯӨ“з»ҳ”з”»еҘҪеғҸжҳҜдёҖз§ҚеҶҷзңҹ,дҪҶеҶ…ж¶өеҚҙи¶…дәҺзү©дҪ“жң¬иә«,еҸ¶жҳҹз”ҹжҳҜз”ЁзҺ°д»Јдәәзҡ„ж„ҹжғ…,иЎЁзҺ°дәҶиҮӘе·ұеҜ№и—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„еҙҮ敬д№Ӣжғ…гҖӮ

иҝҷз§ҚеңЁеҪ“ж—¶иҝҳдёҚжҲҗзҶҹзҡ„еҲӣдҪңжүӢжі•,еңЁеҗҺжқҘеҸ¶жҳҹз”ҹзҡ„еҲӣдҪңдёӯеҫ—еҲ°дәҶе·©еӣәе’ҢеҠ ејә,д»–и¶ҠжқҘи¶Ҡеқҡе®ҡиҝҷз§ҚеҲӣдҪңзҡ„еҸҜиЎҢжҖ§гҖӮд»–и®©иҝҷдәӣиҝңеҸӨзҡ„дҪңе“ҒеңЁз”»еёғдёҠеҫ—д»Ҙ“ж–°з”ҹ”,д№ҹдҪҝеҫ—зҺ°д»ЈдёҺдј з»ҹеҫ—д»Ҙе®ҢзҫҺз»“еҗҲгҖӮеңЁеҸ¶жҳҹз”ҹзңӢжқҘ,иҝҷжҳҜдёҺеҸӨдәәеҜ№иҜқгҖҒдәӨжөҒ,并дёҺд№ӢеҗҲдҪңзҡ„з»“жһңгҖӮ

и—ҸиҖҢдәҲд№Ӣ:еӨ§иҲҚеӨ§еҫ—гҖҒеҲқеҝғдёҚжӮ”

“жҲ‘зҡ„з”ҹжҙ»гҖҒжҲ‘зҡ„дәӢдёҡгҖҒжҲ‘зҡ„жҖқжғігҖҒжҲ‘зҡ„е…ЁйғЁеқҮеҸ—зӣҠдәҺиҘҝи—Ҹж°‘й—ҙиүәжңҜе’ҢжҲ‘зҡ„收и—Ҹ;иҖҢжҲ‘зҡ„йқ’жҳҘгҖҒжҲ‘зҡ„зғӯжғ…гҖҒжҲ‘зҡ„й’ұиҙўгҖҒжҲ‘зҡ„е…ЁйғЁд№ҹжҠӣжҙ’дәҺиҘҝи—Ҹзҡ„дёҖиҚүдёҖжңЁгҖҒеӨ§еұұеӨ§жІі,иҖҢз»қдёҚжӮ”ж”№,д»Ҡз”ҹд»Ҡдё–гҖҒжқҘз”ҹжқҘдё–жҲ‘йғҪж„ҝеңЁиҝҷжқЎи·ҜдёҠиө°дёӢеҺ»,иҝҷжқЎи·ҜйҖҡеҗ‘еӨ©еӣҪгҖҒж°ёж— е°ҪеӨҙгҖӮ”

еҮӯеҖҹгҖҠжүҺиҘҝеҫ·еӢ’гҖӢе’Ң“и—Ҹжҙҫдё№йқ’”зҡ„еҪұе“ҚеҠӣ,еҸ¶жҳҹз”ҹжң¬иҜҘйЎәеҠҝе°ҶиҮӘе·ұзҡ„з»ҳз”»дҝқжҢҒдёӢеҺ»,дҪҶд»–еҚҙеңЁиүәжңҜеҲӣдҪңйЈҺз”ҹж°ҙиө·д№Ӣйҷ…,дёҖеӨҙжүҺиҝӣдәҶиҘҝи—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„жө·жҙӢ,еҖҫеӣҠ收и—Ҹ并жІүйҶүе…¶дёӯгҖӮ

收и—Ҹ,еҜ№дәҺеҸ¶жҳҹз”ҹжқҘиҜҙ,жңҖеҲқжҳҜж— ж„ҸиҜҶиЎҢдёә,жҳҜеҮәдәҺеҜ№зҫҺзҡ„дёҚиҲҚе’ҢдҝқжҠӨгҖӮеңЁд»–13еІҒжңүдәҶ第дёҖ件и—Ҹе“Ғд№ӢеҗҺ,д»–жёҗжёҗе…іжіЁиҝҷдәӣиў«дәәеҝҪи§Ҷзҡ„еҸӨиҖҒзҡ„дёңиҘҝгҖӮд»–жңҖеҲқзҡ„收и—ҸйҮҢдҫҝжңүжҢҪж•‘гҖҒдҝқжҠӨзҡ„еҠЁжңәгҖӮ

2003е№ҙ,“дёӯеӣҪж°‘й—ҙж–ҮеҢ–йҒ—дә§жҠўж•‘е·ҘзЁӢ”ејҖе§ӢеҗҜеҠЁгҖӮ“йӮЈдәӣе”җеҚЎгҖҒеҚ°з»ҸзүҲйғҪеӨӘзҫҺдәҶ,еҚҙиў«еҪ“жҲҗжҹҙзҒ«з…®йҘӯгҖӮжҲ‘еӨӘйҡҫиҝҮдәҶ,еҸӘиғҪйҖҡиҝҮй’үй—ЁжқҝгҖҒиғҢйқўжҠ„еҶҷиҜӯеҪ•зӯү‘дјҺдҝ©’,е°Ҷе®ғ们дҝқз•ҷдёӢжқҘгҖӮ”еҸ¶жҳҹз”ҹиҜҙгҖӮ

“зәёеҢ…дёҚдҪҸзҒ«”,еҸ¶жҳҹз”ҹеӣ дёәдёҖ幅铅笔зҙ жҸҸзҡ„з»ҙзәіж–ҜиЈёеғҸиў«жүЈдёҠдәҶ“иҝ·жҒӢе°Ғиө„дҝ®”зҡ„зҪӘеҗҚ,жүҖжңүзҡ„收и—Ҹе“ҒйғҪиў«жҠ„иө°гҖӮеҺҶз»Ҹжө©еҠ«зҡ„жӮІз—ӣ,еңЁеҗҺжқҘеҸ¶жҳҹз”ҹеҲӣдҪңзҡ„гҖҠжҙҒзҷҪзҡ„жҜҒзҒӯгҖӢдёӯжңүжүҖдҪ“зҺ°(и§ҒеҸідёҠеӣҫ)гҖӮ“ж— ж•°дј з»ҹиүәжңҜе’ҢеҸӨиҖҒж–ҮжҳҺеңЁеӨ§зҒ«дёӯж¶…ж§ғ,йӮЈдәӣзўҺзүҮгҖҒзҒ°зғ¬жҳҜйҷҚз»ҷдәәй—ҙзҡ„зҒҫйҡҫгҖӮ”еҸ¶жҳҹз”ҹиҜҙгҖӮ

еҸ¶жҳҹз”ҹзңҹеҝғе®һж„Ҹжғіе°Ҷи—Ҹж°‘ж—Ҹзҡ„ж–ҮеҢ–йҒ—дә§дҝқз•ҷдёӢжқҘгҖӮдәҺжҳҜ,д»°д»—зқҖеҚ–з”»зҡ„иө„жң¬,д»–ејҖе§ӢеӣӣеӨ„еҜ»и§…ж°‘й—ҙе®қзү©гҖӮеҸӘиҰҒи§ҒеҲ°еҘҪдёңиҘҝ,д»–жҖ»жҳҜеҖҫе°ҪжүҖжңүе°Ҷе…¶зәіе…ҘеӣҠдёӯгҖӮеңЁжӢүиҗЁжңүеҗҚзҡ„ж°‘й—ҙиүәжңҜиҒҡйӣҶең°——е…«е»“иЎ—дёҠ,еҸ¶жҳҹз”ҹиҺ·еҫ—дәҶеӨ§йҮҸ收и—ҸгҖӮ

жңүй’ұдәәжҗһ收и—Ҹ,жҳҜжӢҝеӨҡдҪҷй’ұжқҘи°ғеүӮз”ҹжҙ»,еҸ¶жҳҹз”ҹжҳҜз”Ёз”ҹе‘ҪеңЁж”¶и—Ҹ,д»–зҡ„е·Ҙиө„гҖҒзЁҝиҙ№гҖҒеҚ–з”»зҡ„й’ұе…ЁйғЁиҠұеңЁдәҶ收и—ҸдёҠгҖӮдёәдәҶ收и—Ҹ,д»–иҠӮиЎЈзј©йЈҹ,еҖҫе…¶жүҖжңү,еҚ–з”»гҖҒеҸҳеҚ–家дә§,з”ҡиҮіе°ҶжҜҚдәІдёәд»–еҮҶеӨҮи®ўе©ҡзҡ„йҮ‘йҰ–йҘ°д№ҹжҚўжҲҗдәҶй’ұиҙӯд№°и—Ҹе“ҒгҖӮ

еңЁеҸ¶жҳҹз”ҹзҡ„зңјдёӯ,жҜҸдёҖ件и—Ҹе“ҒжҳҜдёҖз§Қе·ҘиүәгҖҒдёҖз§Қжҷәж…§,ж•°еҚҒ件еұ•е“Ғз»„еҗҲеңЁдёҖиө·еҲҷиЎЁзҺ°еҮәдәҶдёҖй—ЁеӯҰ科гҖҒдёҖз§Қж–ҮеҢ–,е°ҶжүҖжңүзҡ„и—Ҹе“Ғз»„еҗҲжҲҗдёҖзүҮ,дҫҝжҳҜи—Ҹж°‘ж—ҸдёҖж®өиҫүз…Ңзҡ„ж–ҮжҳҺдёҺеҺҶеҸІгҖӮеҸ¶жҳҹз”ҹиҜҙ:“жҲ‘жҜҸиҺ·еҫ—дёҖ件и—Ҹе“Ғ,дҫҝиҺ·еҫ—дәҶдёҖз§ҚзҹҘиҜҶ,дёҖд»ҪеҜ№и—Ҹж°‘ж—Ҹзҡ„зҗҶи§Је’Ң敬йҮҚгҖӮиҺ·еҫ—еҮ еҚғ件и—Ҹе“Ғд№ӢеҗҺ,жҲ‘жүҚжҮӮеҫ—иҝҷдёӘж°‘ж—Ҹзҡ„еҲҶйҮҸжңүеӨҡйҮҚ,иҝҷдәӣеҸҜиғҪиҝһи—Ҹж°‘иҮӘе·ұд№ҹдёҚзҹҘйҒ“гҖӮиҘҝи—Ҹж–ҮеҢ–е’ҢеҺҶеҸІ,е°ұжҳҜдёҖ笔дёҖз”»еҶҷеҮәжқҘзҡ„,дёҖеҲҖдёҖж–§еҮҝеҮәжқҘзҡ„,дёҖи„ҡдёҖжӯҘиө°еҮәжқҘзҡ„гҖӮ”

1999е№ҙ,еҸ¶жҳҹз”ҹеҒҡеҮәдәҶдёҖдёӘжғҠдәәд№Ӣдёҫ,е°Ҷ30еӨҡе№ҙ收и—Ҹд»·еҖј8000еӨҡдёҮе…ғзҡ„2300件и—Ҹе“ҒжҚҗз»ҷиҘҝи—ҸиҮӘжІ»еҢәж”ҝеәңгҖӮ2003е№ҙ,д»–еҸҲдёҖж¬Ўе°ҶиҮӘе·ұйҮҚйҮ‘收и—Ҹзҡ„еӣҪ家дёҖзә§ж–Үзү©“马еӨҙжҳҺзҺӢе Ҷз»ЈзҸҚзҸ е”җеҚЎ”ж— еҒҝжҚҗз»ҷиҘҝи—ҸиүІжӢүеҜәгҖӮ

еҺҶз»Ҹиү°иҫӣз§ҜзҙҜзҡ„“收и—ҸзҺӢеӣҪ”,еҚҙеңЁдёҖеҝөд№ӢдёӢйҮҚеҪ’дәҺйӣ¶гҖӮ“еҰӮжһңд»ҺеёӮеңәз»ҸжөҺзҡ„и§’еәҰзңӢ,жҲ‘зЎ®е®һжҳҜеҲ«дәәзңјдёӯзҡ„з–Ҝеӯҗе’ҢеӮ»еӯҗ;дҪҶжҳҜд»Һдәәз”ҹд»·еҖјгҖҒд»Һ收и—Ҹзҡ„ж–ҮеҢ–ж„Ҹд№үе’ҢеҜ№ж–ҮеҢ–зҡ„дҝқжҠӨдҪңз”ЁзңӢ,йҖҡиҝҮ收и—ҸгҖҒжҚҗиө жүҖиҺ·еҫ—зҡ„жҳҜдёҖ笔用йҮ‘й’ұж— жі•и®Ўз®—зҡ„зІҫзҘһиҙўеҜҢгҖӮжҲ‘е–ңж¬ўиҝҷзүҮеңҹең°е’Ңдәәж°‘,еҸӘжҳҜеҒҡдәҶжғіеҒҡиҖҢдё”ејҖеҝғеҒҡзҡ„дәӢжғ…гҖӮ”еҸ¶жҳҹз”ҹиҜҙ,“еҜ№дәҺжҲ‘зҡ„收и—Ҹ,жҲ‘жңҖеӨ§зҡ„ж„ҝжңӣе°ұжҳҜиғҪе»әдёҖеә§еҸ¶жҳҹз”ҹ收и—ҸеҚҡзү©йҰҶ,и®©жҲ‘зҡ„и—Ҹе“ҒдёәеӨ§е®¶и®Іиҝ°иҘҝи—Ҹзҡ„ж•…дәӢ,и®©жӣҙеӨҡдәәзҲұдёҠиҘҝи—Ҹе’ҢзҒҝзғӮзҡ„иҘҝи—Ҹж–ҮеҢ–гҖӮ”

жӢ“з»ҳз»Ҹе…ё:дёҺеҸӨеҜ№иҜқгҖҒдёҺд»Ҡе…ұиөҸ

“еҗ„з§ҚиүәжңҜжүӢж®өеұһдәҺдәәзұ»,жҲ‘ж„ҝе…ЁйғЁжӢҘиҖҢжңүд№Ӣ,жҲ‘ж„ҝжңүдёүеӨҙе…ӯиҮӮгҖҒдёғеҚҒдәҢиҲ¬жӯҰиүәжқҘиЎЁиҫҫжҲ‘зҡ„ж„ҹжғ…,дәәдёҚеә”еңЁеӣәе®ҡзҡ„еҪўејҸдёӯйҷҗеҲ¶дәҶеҲӣйҖ ,иҖҢеә”иҜҘеңЁеҲӣйҖ дёӯжүҫеҲ°жӣҙеӨҡжӣҙеҘҪзҡ„еҪўејҸгҖӮ”еҸ¶жҳҹз”ҹиҜҙгҖӮ

дёӯеӣҪ收и—Ҹ家еҚҸдјҡеҺҹеёёеҠЎеүҜдјҡй•ҝжқңиҖҖиҘҝжӣҫиҝҷж ·иҜ„д»·еҸ¶жҳҹз”ҹ:“еҰӮжһңе°ҶеҸ¶жҳҹз”ҹзҡ„и—Ҹе“ҒжҠҳз®—жҲҗиҙўеҜҢзҡ„иҜқ,д»–еҸҜд»ҘжҳҜи…°зј дёҮиҙҜзҡ„еӨ§еҜҢзҝҒгҖӮ然иҖҢ,еҸ¶жҳҹз”ҹ收и—Ҹзҡ„и—Ҹж—ҸиүәжңҜзІҫе“Ғ,дёҚжҳҜдҪңдёәиҮӘе·ұзҡ„иҙўеҜҢ,иҖҢжҳҜдҪңдёәж°‘ж—Ҹзҡ„иҙўеҜҢгҖҒеӣҪ家зҡ„иҙўеҜҢгҖӮ”

еҸ¶жҳҹз”ҹзҡ„收и—ҸдёҚжҳҜдёәдәҶжҠ•иө„,иҖҢжҳҜдёәдәҶиүәжңҜзҡ„йүҙиөҸдёҺз§ҜзҙҜгҖӮеҪ“и—Ҹе“Ғд»Өд»–еҜ№и—Ҹж–ҮеҢ–е’Ңж°‘й—ҙиүәжңҜзҡ„зҗҶи§ЈиҫҫеҲ°дёҖе®ҡй«ҳеәҰж—¶,д»–еҸҲеӣһеҪ’з»ҳз”»,з”ЁиүәжңҜзҡ„ж–№ејҸиЎЁиҫҫе…¶еҜ№и—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„йҳҗйҮҠе’ҢеҜ№з”ҹе‘Ҫзҡ„и§ЈжӮҹгҖӮ

еҸ¶жҳҹз”ҹиҜҙ:“дҪңдёәиүәжңҜ家,дёҚеә”иҜҘжҖ»жҳҜдёҖз§ҚеҘ—и·ҜгҖҒдёҖз§ҚжЁЎејҸ,иҖҢеә”иҜҘз”Ё‘дёүеӨҙе…ӯиҮӮ’жқҘж–Ҫеұ•жүҚиғҪгҖӮеә”иҜҘеңЁдёҚеҗҢж—¶жңҹж №жҚ®дёҚеҗҢзҡ„еҜ№иұЎз”»еҮәдёҚеҗҢзҡ„йЈҺж је’Ңзү№иүІ,еҲ«жҠҠз”»дҪңжҗһ‘жІ№’дәҶгҖҒжҗһ‘и…»’дәҶгҖӮ”

иҝ‘еҮ е№ҙжқҘ,еҸ¶жҳҹз”ҹдёҖзӣҙеңЁжғі:画家гҖҒ收и—Ҹ家гҖҒи—ҸеӯҰз ”з©¶е®¶зҡ„иә«д»ҪжҳҜеҗҰеҸҜд»ҘеңЁиүәжңҜеҲӣдҪңдёӯз»“еҗҲиө·жқҘ?еңЁжҖқиҖғдёҺе®һи·өдёӯ,еҸ¶жҳҹз”ҹжүҫеҲ°дәҶж–№еҗ‘,еҲӣдҪңеҮәдәҶдёҖжү№з»“еҗҲи—Ҹе“Ғдёӯзҡ„жңЁйӣ•гҖҒз»ҸзүҲдёҺз»ҳз”»зҡ„жӢ“з»ҳиүәжңҜзі»еҲ—дҪңе“Ғ,д»–е°Ҷе…¶е‘ҪеҗҚдёә“жӢ“з»ҳз»Ҹе…ё”зі»еҲ———иҝҷжҳҜзҺ°д»ЈдәәдёҺеҸӨдәәзҡ„еҜ№иҜқдёҺеҗҲдҪң,延з»ӯдәҶеҸ¶жҳҹз”ҹд№ӢеүҚеҲӣдҪңгҖҠи—ҸйЈҺгҖӢгҖҠеҺҹйҮҺгҖӢж—¶жҺўзҙўзҡ„еҲӣдҪңжҖқи·Ҝ,并еңЁжӯӨеҹәзЎҖдёҠеҸҲжңүдәҶеҲӣж–°гҖӮ

жӢ“з»ҳз»Ҹе…ёзі»еҲ—дҪңе“Ғз”»йқўзҡ„дё»дҪ“йғЁеҲҶз”ұж–Үеӯ—з»ҸзүҲжңЁйӣ•иүәжңҜжӢ“еҚ°иҖҢжқҘ,д»Ҙй»‘зҷҪеўЁиүІжҲ–жҳҜйҮ‘гҖҒ银гҖҒжңұз ӮгҖҒз»ҝжқҫзҹізӯүзҹҝзү©йўңж–ҷзқҖиүІ,иғҢжҷҜйғЁеҲҶеҲҷз”ЁдёӯеӣҪдј з»ҹз»ҳз”»иҜӯиЁҖеҠ д»ҘиЎЁзҺ°,д»ҘеӣҪз”»зҡ„еӨ„зҗҶж–№ејҸ,з»“еҗҲи—Ҹе“Ғжң¬иә«зҡ„йўҳжқҗ,еҠ дёҠд№Ұжі•йўҳеӯ—гҖҒи—Ҹж–Үй’ӨеҚ°,ж—ўиһҚе…ҘдәҶжұүең°еӣҪз”»е’Ңд№Ұжі•зҡ„жһ„еӣҫдёҺиҝҗ笔,еҸҲз»“еҗҲдәҶи—ҸеҢәе”җеҚЎиүәжңҜе…ғзҙ ,д»ҘеҸҠдҪңдёәжӢ“з»ҳеҺҹеһӢзҡ„жңЁйӣ•зӯүи—Ҹең°иүәжңҜе“ҒйЈҺж ј,иҮӘжҲҗдёҖжҙҫгҖӮ

2017е№ҙ,еҸ¶жҳҹз”ҹејҖе§Ӣе°қиҜ•е°Ҷд»–зҡ„и—Ҹе“Ғиө„жәҗ——иҝ‘зҷҫеқ—иҘҝи—Ҹең°еҢәзҡ„зҺӣе°јзҹіеҲ»дёҺз»ҳз”»еҲӣдҪңиҝӣиЎҢжӣҙж·ұе…Ҙзҡ„з»“еҗҲгҖӮзҺӣе°јзҹіеҲ»иө·жәҗдәҺиҘҝи—ҸиҝңеҸӨзҡ„е·Ёзҹіж–ҮеҢ–е’ҢеҸӨиҖҒзҡ„еІ©з”»,йҖҡеёёе°ҶдҪӣж•ҷз»Ҹж–ҮгҖҒе…ӯеӯ—зңҹиЁҖеҸҠеҗ„з§ҚдҪӣж•ҷеӣҫеғҸй•ҢеҲ»дәҺзҹіжқҝгҖҒзҹіеқ—жҲ–еҚөзҹіиЎЁйқў,е Ҷж”ҫеңЁзҘһеұұеңЈж№–еҸҠзҺӣе°је ҶдёҠгҖӮиҝҷдәӣзҹіеҲ»йҡҸеҪўиөӢеӣҫ,иҷҪжІЎжңүеЈҒз”»гҖҒе”җеҚЎдёӯзҡ„е®«е»·жҖ§гҖҒиҙөж—Ҹж°”,дҪҶеҚҙиҙЁжңҙж•ҰеҺҡгҖҒзІ—зҠ·еҚҡеӨ§,дёҺзҘһеұұеңЈж№–гҖҒйӣӘеҹҹй«ҳеҺҹзҡ„ж°”еҠҝиҝһжҺҘжҲҗдёҖдёӘж•ҙдҪ“иҖҢйңҮж’јдәәеҝғгҖӮ

еңЁеҫҲеӨҡдәәеҚ°иұЎдёӯ,и—Ҹж–ҮеҢ–зҘһз§ҳзҺ„еҰҷгҖҒй«ҳж·ұиҺ«жөӢгҖӮе®һйҷ…дёҠ,з”ұжңҙе®һзҡ„и—Ҹж—Ҹдәәж°‘жүҖеҲӣйҖ зҡ„ж°‘дҝ—гҖҒж°‘й—ҙж–ҮеҢ–жҳҜи—Ҹж–ҮеҢ–е®қеә“дёӯзҡ„жҳҺзҸ гҖӮ“иҰҒжӯЈзЎ®и®ӨиҜҶиҘҝи—Ҹ,е°ұеә”иө°иҝӣ他们平еҮЎзҡ„з”ҹжҙ»,дәҺиүәжңҜеҲӣдҪңеҺ»дёӯдҪ“дјҡе’Ңж„ҹзҹҘиҝҷдёӘж°‘ж—Ҹзҡ„зІҫзҘһгҖӮ”еҸ¶жҳҹз”ҹиҜҙгҖӮ

зҺ°еңЁ,еҸ¶жҳҹз”ҹжҖ»жҳҜж„ҹеҸ№з”ҹе‘ҪеӨӘзҹӯгҖҒж—¶й—ҙдёҚеӨҹз”Ё,иҝҳжңүеҫҲеӨҡдәӢжғ…жІЎе®ҢжҲҗгҖӮд»Ҡе№ҙ,д»–еҸ—еҚҒдёҖдё–зҸӯзҰ…зҡ„委жүҳ,з»ҳеҲ¶з”ұж–ҮжҲҗе…¬дё»еңЁе…¬е…ғдёғдё–зәӘеёҰе…ҘиҘҝи—ҸгҖҒдҫӣеҘүдәҺжӢүиҗЁеӨ§жҳӯеҜәзҡ„йҮҠиҝҰзүҹе°јеҚҒдәҢеІҒзӯүиә«еғҸгҖӮеҸ¶жҳҹз”ҹиҝҳжңүдёҖдёӘи®ЎеҲ’,е°ұжҳҜеҲӣдҪңдёҖе№…еӨ§еһӢеёғз”»гҖҠеӨ©и·ҜиЎҢгҖӢ,д»ҺжңҖж—©зҡ„зүӣиғҢ马驮,еҲ°еҗҺжқҘзҡ„йқ’и—ҸгҖҒе·қи—ҸдәҢи·ҜйҖҡиҪҰ,зӣҙиҮізҺ°еңЁзҡ„зҒ«иҪҰгҖҒйЈһжңәйҖҡи—Ҹ,йҖҡиҝҮиҘҝи—Ҹ50еӨҡе№ҙдәӨйҖҡж–№ејҸзҡ„еҸ‘еұ•еҸҳеҢ–,жқҘеҸҚжҳ иҘҝи—Ҹзҡ„жҳЁеӨ©гҖҒд»ҠеӨ©е’ҢжҳҺеӨ©……

еҸ¶жҳҹз”ҹдјјд№ҺеҝҳдәҶиҮӘе·ұзҡ„е№ҙйҫ„,дҫқж—§еғҸд»ҘеүҚдёҖж ·зҶ¬еӨңеҲ°ж·ұеӨңдёӨзӮ№,еҗғеҚ•дҪҚйЈҹе Ӯе’Ңи·Ҝиҫ№е°Ҹеҗғ,дҪҶжҙ»еҫ—ејҖеҝғгҖҒеҝ«д№җгҖӮд»–иҜҙ,еҒҡиҮӘе·ұе–ңж¬ўзҡ„дәӢ,дҫҝд№җжӯӨдёҚз–І,д»–зңҹжӯЈж„ҹеҸ—еҲ°еҘӢж–—еёҰжқҘзҡ„е№ёзҰҸгҖӮ