摄影:觉果

摄影:觉果

摘要:文章以武威佛教为研究对象,系统梳理其自汉代以来的发展历程,探讨其在佛教中国化进程中的历史地位与作用。武威作为丝绸之路重镇,自佛教东传以来,逐步成为汉传与藏传佛教交汇融合的重要节点,尤其在魏晋南北朝、隋唐及宋元时期,通过译经、建寺、石窟开凿等活动,推动了佛教与中原儒道文化、多民族文化的深度融合。明清至民国时期,武威佛教虽历经波折,但仍在民族交融与边疆治理中发挥积极作用。新中国成立后,武威佛教在党和国家宗教信仰自由政策引导下,逐步实现与社会主义社会相适应,展现出佛教中国化的当代路径。武威佛教的发展不仅是宗教本土化、时代化开拓和实践的典范,更是中华民族多元一体格局形成的重要文化纽带。

关键词:武威;佛教中国化;开拓;实践

二、武威藏传佛教:促进祖国统一、多民族交流融合的重要纽带

一般认为,吐蕃占据凉州(764年)后,藏传佛教渐传入武威,进而到后来的凉州六谷部、西夏及蒙元政权,诸少数民族统治武威达600余年,使藏传佛教在武威广泛传播,并由武威向整个河西地区、蒙古地区,乃至中原地区辐射,对藏传佛教向内地发展的趋势和格局形成起到了重要的推动作用。

(一)吐蕃、西夏政权统治与武威藏传佛教的传入和兴盛

藏族人固有的宗教信仰是源于古象雄的原始苯教,按照西藏佛教史籍的神话传说,佛教约于公元五世纪传入,但据可考历史文献,藏传佛教始于公元七世纪吐蕃王朝创建者松赞干布(617—650年)执政时期。赤松德赞(755—797年)在位期间通常被认为是藏传佛教“前弘期”的核心阶段。此时吐蕃国势鼎盛,赤松德赞以迎请高僧、翻译经典、建立寺院僧团等一系列强力措施,实现了佛教与西藏本土文化(主要是苯教)的融合,确立了佛教在吐蕃的国教地位,推动佛教从王室信仰向社会大众信仰发展,产生了极为广泛深入的影响,深刻塑造了西藏社会的政治、经济、文化和精神面貌。而这一时期,于唐天宝十四年(755)安史之乱爆发后,唐朝调遣镇戍河西等地精兵入关中平叛,吐蕃趁此占据西域及河西地区。唐广德二年(764)吐蕃占据凉州,藏传佛教随之传入。由于自东汉始,经魏晋南北朝至隋唐,武威一直居于北方佛教发展中心地位,本土化的佛教文化氛围高度发达,因此,藏传佛教传入后,与当地汉传佛教交融发展,并逐渐在武威各民族中产生了较为广泛的影响。当时已有吐蕃僧人在武威、敦煌等河西地区传法,河西也逐步有了一定数量的寺院、僧尼和藏文经书。现武威市博物馆仍存有吐蕃时期手抄本《藏文大藏经》和藏文木牍、写经残卷等经书。

吐蕃政权瓦解和唐朝灭亡后,从五代到北宋,武威为“凉州六谷部”所控制“。凉州六谷部”是以武威阳妃谷为主的六个山谷驻牧的吐蕃人为主建立的地方政权,依附于宋朝约150年,此时的武威也是河西走廊吐蕃部落的中心。据《宋史·吐蕃传》记载,凉州所属的姑臧、神鸟、蕃禾、昌松、嘉麟五县,共有25693户居民,其中汉族300户,其余绝大部分为吐蕃人。吐蕃的人口优势,也决定了武威成为藏传佛教信仰传播的核心区,其间凉州六谷部首领潘罗支,曾从宋廷得到资助,修建了洪元大云寺,古浪清凉寺等藏传佛教寺院也建于此时。凉州六谷部在发展过程中所形成的以藏传佛教信仰为主导的民族文化、社会习俗等,为现代天祝藏族乃至整个华锐藏族的形成与发展奠定了基础。

西夏统治时期,武威藏传佛教在“六谷部”基础上得到全范围发展。西夏在其第二大都会的凉州,进行了较大规模寺窟修葺活动,呈现出寺庙林立、僧徒云集的景象,并设立译场,组织佛经翻译印刷活动,佛教造象、绘画中也出现了很多藏传佛教元素。尤其是西夏王室与西藏一些教派之间建立了密切的关系,宁玛派、噶举派开始传播。西夏天盛十一年(1159),仁孝帝派使者到西藏楚布寺迎请噶玛噶举派的创始人都松钦巴到西夏传法,都松钦巴派大弟子藏桑布携带佛经、佛像和法器随使者前往。他先到凉州设道场讲经弘法,后到西夏国都兴庆府(今银川)译经建寺,受仁宗尊崇,被尊为上师。此后,西夏宗教信仰渐同藏地,从王室到臣民皆笃信藏传佛教,藏传佛教成为其占统治地位的信仰。西夏时期,凉州境内建有不少藏传佛教寺窟佛塔,最著名的如护国寺(原大云寺)、亥母洞石窟寺、圣容寺、崇圣寺等。特别是重建后的护国寺“金碧相间,辉耀日月,焕然如新,丽矣壮矣,莫能名状……憧憧之人,无不瞻礼随喜,无不信也”。亥母洞石窟寺初建于西夏崇宗正德四年(1130),此后又在洞窟外逐步修建了规模宏大的佛殿佛塔,成为“窟中有寺,寺中有窟”的独特佛教建筑。该寺存有大量西夏文印本佛经和《十一面观音像》《文殊菩萨》等唐卡,其中的《维摩诘所说经》是我国现存最早的泥活字佛经印本。

(二)蒙元时期武威藏传佛教新发展及对祖国统一进程的历史贡献

1226年蒙古军攻占凉州,1227年西夏灭亡,至此武威成为蒙古经略西藏的基地,藏传佛教也得到进一步广泛传播。1238年,蒙古大汗窝阔台之子阔端进驻凉州,为实现蒙古帝国进一步扩张和西南边疆的巩固,将青藏高原纳入其统治已是迫切的战略目标。阔端先派部将多达那波率兵进攻西藏,进行军事威慑,后在深入了解西藏局势后邀请最负盛名的萨迦派第四任法王萨迦班智达贡噶坚赞(简称萨班)来凉州会谈。1245年已逾60岁高龄的萨班先派侄子八思巴和恰那多吉先到凉州,他自己则同卫藏各教派、地方势力进行广泛接触后于1246年到达凉州。1247年,萨班同阔端在凉州举行会盟,达成了西藏归顺蒙古的协议“。凉州会盟”的伟大意义,在于关系国家和民族重大历史转折的抉择中,蒙藏领袖皆践行了佛教“利益众生”的核心思想,免遭战争导致的生灵涂炭,结束了自“达玛灭佛”后西藏社会持续约400年之久部族纷争的灾难,奠定了元朝对西藏管辖的基础,标志着西藏正式纳入中央政府有效行政管辖,成为中华多民族统一历史的里程碑。同时也促成了藏传佛教向蒙古及内地的广泛传播,自此及以后的历史中,藏传佛教便成为祖国统一、民族团结的重要纽带,得到历代中央政府的重视推崇,也逐渐形成了较为系统的国家关于藏传佛教事务的政策制度体系。萨班在凉州五年多时间,曾在白塔寺、天梯山石窟广善寺等寺院讲授佛法,使萨迦派在这一地区兴盛起来,并由此向蒙古及内地传播。据史书记载,当时萨班在凉州讲经时,由四个译员分别译成蒙古语、畏兀尔语、汉语和当地藏语。萨班主持修(扩)建了著名的“凉州四部寺”,即东幻化寺(白塔寺)、南灌顶寺(金塔寺)、西莲花寺、北海藏寺。据史料记载,幻化寺是当时凉州最大的藏传佛教寺院,僧人过千,大经殿背面的佛塔内装有贵重的十万小泥佛像。有数处稀奇的令人目眩意夺的佛堂和拉让,号称“凉州佛城”,是萨班在凉州期间主要的讲经布道和驻锡之所,也是蒙古王室、各族官员和僧众听经礼佛圣地。萨班还在今天祝境内建极乐寺,将大通河旁的苯教“阳庄寺”(天堂寺前身)改建为萨迦派寺院“萨什迦贡”,在永登连城石屏山建萨迦静修院,在今天祝毛藏、旦马一带也遗留有当时萨迦派活动的许多遗迹和传说。成书于清乾隆十三年(1748年)的《松巴佛教史》和成书于清同治四年(1865年)的《安多政教史》等藏传佛教史名著均记载:藏喇嘛贡噶坚赞修建了纳样上寺(今旦马乡大水上寺)。1251年萨班在凉州白塔寺圆寂,阔端王为他举行了盛大祭悼仪式,八思巴建造了16米高的灵骨塔,塔内装有萨班的部分骨灰及十万泥塑小佛像等。萨班圆寂后八思巴继任萨迦派第五代法王,于1253年在六盘山拜谒忽必烈后被奉为上师,1260年忽必烈继位元朝开国皇帝后又册封八思巴为国师,1264年晋封帝师,领总制院事,统领全国佛教及乌斯藏事务。八思巴一生为藏传佛教向蒙古和内地传播、促进藏汉文化交流、元朝中央政府有效治理西藏作出了巨大贡献。八思巴之后,又有达玛巴拉、贡噶洛追、南喀杰赞、贡噶勒贝琼内等十余名萨迦派高僧先后在凉州白塔寺主持弘法。同时期,噶玛噶举第二代祖师噶玛拔希约于1253年在西康受忽必烈召见后,北上甘肃、青海、宁夏一带,其间曾到凉州传教,据说他将藏传佛教仪轨同内地龙神信仰融合,推动多民族文化互鉴交流,增强了噶玛噶举派在西北的影响力。元至正二十年(1360年)噶玛噶举第四世活佛若贝多吉应召进京途中也到凉州传法,其间应民众请求,至大通河降伏“毒龙”,建108座镇龙塔,改建“萨什迦贡”为噶举派寺院,建塔之地名为“乔典堂”(塔儿滩之意),今天祝“天堂寺”名即由此音变而来,大通河旁的岩洞石崖中仍留有多处噶玛派僧人修行的遗迹。天祝大红沟西顶的百灵寺也建于此时,许多噶玛派僧人曾在此禅修。由于元朝统治者更重视藏传佛教发展,因此藏传佛教寺院分布广泛,当时在今武威境内,除凉州及藏族聚居的天祝外,古浪大靖、土门、干城一带均建有藏传佛教寺院,民勤县城内的镇国塔也为同时期藏传佛教建筑,由此可见,蒙元时期藏传佛教在武威达到了极盛。

(三)明清至民国时期的武威藏传佛教对边疆安定、民族团结的重要纽带作用

明朝建立后,于洪武五年(1372)彻底肃清了元朝在河西的势力,收复了武威等河西地区。明朝为巩固对西藏和西北边疆的控制,仍延续了元代藏传佛教的一些政策,且实施“多封众建”策略,发挥藏传佛教各主要教派和地方首领在安边治国中的作用。武威作为河西地区与藏蒙联系的前沿,对明朝中央实施以藏传佛教为纽带强化边疆治理的政策及藏传佛教在西北的延续发展起到了重要的桥梁作用。明洪武二十五年(1392年)噶玛噶举派名僧三罗喇嘛(亦称海喇嘛)在今青海乐都创建“色哲三罗寺”,明太祖赐名“瞿昙寺”,后三罗喇嘛到凉州上房寺任上师。由于他安边有功,明廷封他为西宁卫僧纲司都纲,掌管地方宗教事务。约于明宣德九年(1434)宗喀巴的弟子释迦也失第二次赴京,被明朝皇帝封为“大慈法王”,他是最早将格鲁派传至青海、甘肃的高僧,此后格鲁派开始传入今天祝、凉州等地。据《重修凉州白塔碑》记载:陕西凉州卫有番僧锁南坚参封为妙善通慧国师,赐寺名广善寺(今武威大佛寺),后到白塔寺,见寺破烂不堪,便生恻隐之心,遂进行维修,帝赐名庄严寺。正统七年(1442)扩修了百灵寺。又其侄庄严寺僧锁南巴袭封妙善通慧国师,僧也失坚赞于广善寺修行,敕文“广宣慈化”。对锁南坚参等僧人的敕封,足见明朝对凉州地区藏传佛教的重视。明代后,武威藏传佛教主要在乌鞘岭以北、以南的藏族部落聚居区发展,且随着格鲁派的广泛传播,各教派寺院均先后改宗格鲁派。当时的天祝已有天堂寺、华藏寺、东大寺、先明寺、西大寺、达隆寺、石门寺、大水上寺、毛藏寺、红沟寺等诸多寺院。

清朝建立后,采取“兴黄教,以安众蒙古”的政策,优礼在藏蒙有重大影响力的格鲁派领袖人物。在此政治背景下,许多格鲁派大德途经和亲临传法,促进了藏传佛教格鲁派在武威藏族聚居区的迅速发展。顺治九年(1652),五世达赖阿旺罗桑嘉措应顺治皇帝之邀进京后,被正式册封为“西天大善自在佛普通瓦赤喇怛喇达赖喇嘛”。五世达赖进京和返回时途经天祝,均举行了一定规模的讲经传法和受戒活动。如在松山堡给5000人传授“观音菩萨主从三尊随许法”,给60人授具足戒、42人授沙弥。在金强川举行了隆重佛事活动,并改金强川之“嘉格戎”(意为强盗出没之地)为“抓喜秀龙”(意为吉祥富裕沟),名天堂寺为“扎西达吉琅”(意为吉祥振兴洲)。据有关记载,六世达赖仓央嘉措押解进京途中,在青海湖脱身后,避居天祝,其间重修石门寺,并担任过石门寺、东大寺、先明寺等十余座寺院法台。六世班禅于乾隆四十四年(1779)至四十五年(1780)间赴京途中,应天祝石门寺、达隆寺、祝贡寺、甲雅寺(红沟寺)及当地藏族部落邀请,先后到过今永登平城、天祝松山,举行了隆重的佛事活动,影响甚大。拉卜楞寺二世嘉木样于乾隆三十四年(1769)和乾隆三十九年(1774)也两度到今天祝达隆寺、石门寺等寺举行佛事活动,还专门为石门寺新修密宗学院制定寺规、委派僧人。同时清代天祝本地藏传佛教名僧辈出。如三世章嘉·若贝多吉,于康熙五十六年(1717)生于今天祝旦玛乡,被敕封为“灌顶普善广慈大国师”,主要管辖北京、承德、五台山、内蒙古、青海等地藏传佛教事务,并作为皇帝特使几度处理藏蒙重大事务,有效维护了蒙藏边疆稳定和国家统一,也促进了汉藏蒙满等各民族交流。三世土观·罗桑曲吉尼玛,为三世章嘉活佛的亲密弟子,于乾隆二年(1737)生于今天祝县朵什乡直岔村,乾隆时奉召进京,为驻京八大呼图克图之一,担任朝廷掌印喇嘛和御前常侍禅僧等职,并被封为“静悟禅师”,也是享有极高声誉的佛学家和文学家。他协助章嘉国师,对促进汉藏蒙满等民族交流及清代甘青地方安定做出了贡献。华锐·罗桑绕布萨,生于今天祝石门寺地方,青年时在拉卜楞寺求学,获该寺最高学位“拉然巴”,以精通显密二法、佛学十明而声名远扬,成为十三世达赖喇嘛经师,弘法足迹遍及甘肃、青海及内外蒙古。天祝本地一些对促进地方安定、民族团结等有重要影响的寺院活佛也得到清朝册封。康熙时,天祝达隆寺寺主华丹土登嘉措应诏赴京,被封为呼图克图,达隆寺也封为护国寺,赐名“报恩寺”。康熙皇帝还将天祝华藏寺列为给其颂经祝寿和请领香火粮的护国寺之一。天堂寺莫科央增被封为达喇嘛,大水寺探华佛被封为侍印喇嘛等。

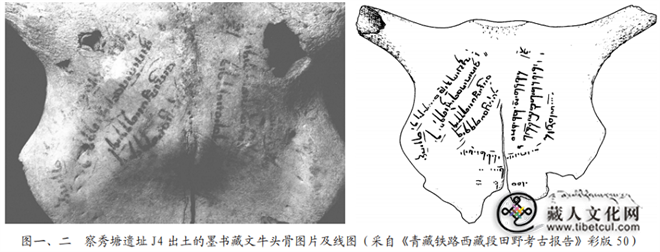

清代,武威藏族部落分属乌鞘岭南岭北诸县管辖,如清雍正三年(1725)后,岭南由平番县管辖,岭北由古浪县、武威县管辖,藏传佛教在岭南北藏族部落驻牧聚居区更为兴盛。尤其是随着格鲁派的迅速发展,各部落建寺活动兴盛,寺院也迅速增加,所以天祝藏传佛教寺院大都建于明末清时。对此,在藏传佛教史著作和清代地方志等史料中均有记载。乾隆十三年(1748)成书的松巴堪布益西班觉(1704—1788)著作《松巴佛教史》(《如意宝树史》)记载今武威市的天祝境内藏传佛教寺院(包括一些静修院)有:天堂寺、大通寺(800人)、扎贡静房(20人)、大通小寺(西寺300人)、西寺静房(20人)、红卡修院(东本之寺15人)、达隆寺(700人)、祝贡寺(200人)、夏玛扎底寺(370人)、朵什寺、扎底寺(华藏寺100人)、达万嘉尔多寺(极乐寺)、止苏寺(白土坡寺65人)、日沃格浦修院(脑皮沟寺10人)、嘉雅寺(红沟寺200人)、那样上寺(大水上寺)、那样下寺(大水下寺300人)、夏斯静房(15人)、霍尔秀恰寺(毛藏寺)、洛巴小寺、奥些静房(15人),共21处。此后,乾隆十七年(1752)编修的《五凉全志》也对今天祝当时分属于各县的藏传佛教寺院名作了记载。《武威县志》记载的有上大水寺、下大水寺、卯(毛)藏寺;《古浪县志》记载的有南崇(冲)寺、极乐寺;《平番县志》记载的有报恩寺(达隆寺)、祝恩(贡)寺、华藏寺、红恩寺(棵棵寺)、答报寺(石门寺)、绰尔大堂寺(天堂寺)、东耳阁隆寺(东大寺)、西耳阁隆寺(西小寺)、报恩寺(红山寺)等,共14处。经百年后,至清同治四年(1865年)成书的直观巴·贡却乎丹巴饶吉著《安多政教史》记载的寺院(包括一些静修院)有:赛拉隆大通小寺(西大寺)、仙密寺(先明寺)、却典堂寺(天堂寺)、赛什斯寺(古城寺)、玛喜静修院(东坪尕寺)、大通大寺(东大寺)、大通金刚持寺(妙因寺)、吉让雅隆图尔钦寺(石门寺)、扎底饶布吉寺(华藏寺)、松山达隆寺、祝贡寺、达万寺(极乐寺)、珠苏寺(白土坡寺)、吉祥沟格丕山静修院(脑皮沟寺)、嘉雅寺(红沟寺)、夏玛扎底寺(南冲寺)、朵什寺、纳扬上寺(大水上寺)、纳扬下寺(大水下寺)、夏斯静修院、霍尔秀恰寺(毛藏寺)、洛巴小寺、奥些静修院、噶玛日朝(百灵寺)等24处。清宣统元年(1909),根据庄浪茶马厅同知刘秉权呈报的部落和寺院的调查表中,记载的寺院有报恩寺(达隆寺42人)、祝贡寺(27人)、天堂寺(186人)、石门寺(34人)、华藏寺(22人)、极乐寺(10人)、白土坡寺(7人)、朵什寺(9人)、南冲寺(20人)、脑皮沟寺(6人)、延禧寺(红沟寺12人)、卯藏寺(34人)、下大水寺(24人)、上大水寺(23人)等,此时天祝已形成“三十六族十四寺院”。清代,天祝藏传佛教寺院曾多次毁于兵燹。如雍正二年(公元1724),受罗卜藏丹津反清事件牵连,先明、石门等寺均被清兵烧毁;同治五年(公元1866)反清起事的回族首领马占鳌攻占天祝,烧毁夏玛、达隆、石门等寺;光绪二十一年(公元1895)河湟起义,夏玛等寺再遭劫难,但至清末大多数寺院逐步恢复。

民国时基本维持了清末藏传佛教的局面。民国初,在平番县设立庄浪茶马理番厅,管辖岭南北藏族三十六族、十四寺院。1936年取天堂、祝贡二寺名首字,成立天祝乡,管辖三十六族(8232人)十四寺院。据1937年成书的《甘肃通志稿》记载“:庄浪厅番僧寺共十四处,皆系黄教,以番僧为寺主,共喇嘛三百六十余人。领衣单口粮者惟报恩、祝贡、华藏、南冲、上大水、下大水、卯藏等七寺;余若天堂、石门、延禧、极乐、脑皮沟、朵什、白土坡七寺皆赖牲畜、地亩、布施为香火糊口之资”。 1943年永登县县长张金泷给甘肃省政府的报告中记载:“华藏、石门、达隆、祝贡、南冲、朵什、极乐、白土坡、脑皮、延禧、上大水、下大水、卯藏、天堂等十四寺,为三十六族所建;东大、西大、洪(红)山、祝隆(曲隆即古城寺)等四寺,为八族所建。”许多寺院拥有大量的土地、草原、森林、牛羊、水磨、油坊等财产,民国时实行保甲制度后,寺院和措哇(部落)权力虽稍有削弱,但仍发挥着管理地方的重要作用。另因历史渊源,民国时的武威县(今凉州区)辖区内仍有藏传佛教或藏汉佛教融合的寺院10余处,藏传佛教僧人34名。

三、新中国成立后的武威佛教:进入与社会主义社会相适应的新时代

1949年中华人民共和国成立后,实行宗教信仰自由政策,保护正常宗教活动,武威佛教进入了一个崭新的历史发展时期。但由于受极“左”路线影响,1958年反封建斗争,尤其是1966年开始的“文化大革命”,正常宗教活动受到很大冲击而被迫停止。1978年党的十一届三中全会后,随着党和国家各项事业的拨乱反正和改革开放政策的实行,武威佛教也在历经曲折后迈入全面贯彻落实党的宗教信仰自由政策、依法管理宗教事务和积极引导宗教与社会主义社会相适应的正确轨道,迎来了佛教中国化发展的新时代。

(一)中华人民共和国成立后的武威汉传佛教

中华人民共和国成立初期,武威有汉传佛教寺庙40余座,僧尼百余人。1951年3月,甘肃省委、省政府部署开展了对汉传佛教和佛教团体的全面登记。1952年10月后,又对寺庙出租的土地、房屋等进行了减租、土改,废除了一些寺庙的封建土地所有制和高利贷剥削,只留少量土地作为僧人农禅自用,使汉传佛教不断摆脱封建思想和宗教特权影响。同时,组织僧尼开展爱国主义教育和社会主义建设活动,培养进步佛教人士,开启了引导佛教与社会主义社会相适应的时代步伐。其间,海藏寺、罗什寺塔等部分古寺佛塔被列为文物保护单位,由政府专项拨款进行了维修。但1958年在宗教内部开展反封建斗争和宗教制度改革的民主运动时,由于受极“左”路线影响,正常佛教信仰受到一定影响。特别是1966年“文化大革命”开始后,寺院关闭或改作他用,许多佛教造像和壁画被毁坏,僧人受到打击迫害,宗教活动终止。1978年党的十一届三中全会后,通过彻底纠正“文化大革命”严重错误和拨乱反正,宗教领域的冤假错案得到纠正平反,宗教信仰自由政策得到恢复落实,一批佛教寺院相继批准开放,县区佛协组织得到重建,佛事活动恢复正常。2021年武威市佛教协会成立。截至2024年,全市先后批准开放汉传佛教寺院41处,共有僧尼106人。其中凉州区有鸠摩罗什寺、海藏寺、恒沙寺、光寿寺、松涛寺、亥母洞、东竺寺、延寿寺、恒河寺、洞儿寺、高兴寺、接引寺、天城寺、光佛寺、清凉寺、平沟寺、法轮寺、大佛寺、严觉寺、普恩寺、福慧寺、花寨寺、金塔寺、东中寺、恒沙寺、光寿寺等26处寺院,僧尼68人;古浪县有青山寺、观音寺、龙济寺、清凉寺、宝塔寺、甘露寺、普济寺、佛光寺、龙泉寺、香林寺等10处寺院和3处念佛堂,僧尼33人;民勤县有圣容寺、法幢寺2处寺院,僧尼5人。改革开放后的40多年来,在各级党委、政府关怀支持和佛教界不懈努力下,批准开放的寺院相继恢复建设,悠久的佛教历史文化在重建中得到保护和传承。各级政府还重视解决教职人员生活保障问题,逐步实现了教职人员医疗保险、养老保险全覆盖。

随着党的宗教信仰自由政策的全面落实,自20世纪90年代以来,宗教事务依法管理逐步纳入重要议程,特别是2005年国务院颁布的《宗教事务条例》实施后,全市佛教界积极配合政府贯彻落实《条例》,全面开展宗教活动场所依法登记、宗教教职人员认定备案、宗教活动场所财务和大型宗教活动规范管理等一系列工作,推动佛教事务逐步纳入法治化轨道。在此基础上,全市佛教界坚持宗教中国化方向,深入开展和谐寺观教堂创建“、党亲国好法大”、从严治教、崇俭戒奢等教育实践活动,推进以社会主义核心价值观为引领的讲经交流活动;同时,佛教界弘扬“济世救人、利乐有情”优良传统,积极参与捐资助学、扶贫济困、修桥补路、治沙防沙、植树造林、疫情防控等公益事业,先后为四川汶川、青海玉树、舟曲泥石流和积石山地震等灾区捐款捐物;并以宣传弘扬底蕴深厚、历史悠久的佛教文化,服务武威文化旅游产业发展,不断深化和引导宗教与社会主义社会相适应,展现了新中国成立以来武威佛教坚持中国化方向,积极向上、健康传承的优良时代风貌。

为适应中国特色社会主义新时代对高素质僧才建设的新要求,武威佛教界以强烈的使命感和时代担当,注重加强僧才培养,造就了一支“政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用”、引领佛教中国化健康传承的中坚力量。目前,本籍僧人在甘肃省内外弘法者有百余名,一批僧尼通过在北京、南京、苏州、重庆等地佛学院深造,毕业后或在爱国宗教团体和宗教院校任职,或在寺院住持弘法,或兼任地方人大、政协职务而积极参政议政。他们继承了武威佛教先贤优良品质,又具有时代担当,以学修弘法、寺庙建设、依法管理、从严治教和健康传承为己任,坚持宗教中国化方向,积极引导佛教与社会主义社会相适应,引领广大信教群众,为促进全市经济发展和社会和谐做出了积极贡献。

(二)中华人民共和国成立后的武威藏传佛教

中华人民共和国成立初期,除今凉州区仍有几处历史遗留的藏传佛教寺院外,武威藏传佛教集中在藏族聚居的天祝境内。随着人民当家作主的新政权建立和党的民族区域自治制度的实施,1950年在原永登县天祝区基础上成立天祝自治区(县级),1953年改称天祝藏族自治区(县级),1955年经国务院批准改称天祝藏族自治县。天祝各族人民在中国共产党领导下走上了社会主义道路,各族人民的面貌、藏传佛教的面貌发生着翻天覆地的变化,特别是民族、宗教上层热情支持党和政府工作,积极参与开展剿匪肃特、维护稳定、抗美援朝和新社会建设,发挥了重要作用。20世纪50年代初,党和政府在民族地区实行“慎重稳进”政策,对民族宗教上层人士实行“争取、团结、教育”的方针,对藏传佛教旧有的各项制度没有进行改革,但受邻县土改影响,天祝一些藏传佛教寺院和上层主动捐献土地,分给贫苦农牧民,一些寺属草原、森林也明确为国家所有。抗美援朝中,各寺院活佛、僧人纷纷捐献钱物,支持抗美援朝,表现了极大的爱国热情。当时,天祝十四寺院中,僧人及留用人员1089人,活佛26人。1956年又从永登划归八个寺院,全县寺院增至22处,活佛35人,僧人1203人,囊谦38处1470间,殿堂107座5264间。当时今凉州区也有历史遗留藏传佛教寺院近10处、僧人10余名。为促进涉藏地方社会主义事业发展,以反封建特权和剥削制度为核心的藏族社会改革和藏传佛教宗教制度改革势在必行。1958年6月下旬,甘肃藏传佛教宗教制度的民主改革先从甘南拉卜楞寺开始,下半年也在天祝县全面展开。这次民主改革废除了寺院封建特权和剥削制度,包括寺院私设法庭、监牢刑罚及寺院干涉行政、民事和文化教育等;废除了寺院生产资料所有制和高利贷、无偿劳役等剥削制度;废除了寺院封建管理制度,包括管家制度、打罚制度和寺院间的隶属关系等。明确宗教教职人员要履行公民的义务,凡是能参加生产劳动的一般都要参加生产劳动,自食其力。政教合一制度被废除后,各寺院实行民主管理,使藏传佛教逐步走上了与社会主义社会相适应的道路。但民主改革中,由于极“左”错误思想干扰,也出现了严重失误,一些寺院被毁,正常宗教活动被迫中断,信教群众宗教感情受到伤害。1960年12月,西北局兰州会议和1961年7月西北局在兰州召开的西北地区第一次民族工作会议之后,纠正了民主改革中“左”的错误,复查和纠正了错误处理的一批宗教界人士问题,并从1962年起恢复开放了12处藏传佛教寺院。但1966年“文化大革命”中,被恢复的寺院重新关闭,信教群众正当宗教信仰活动又一次被禁止。1978年,党的十一届三中全会后,遵照党中央拨乱反正要求和甘肃省委部署,天祝县藏传佛教领域全面进行了党的宗教信仰自由政策的恢复落实,彻底平反了1958年反封建斗争扩大化和十年“文化大革命”中制造的冤假错案,恢复成立了天祝县佛教协会,相继批准开放了16处藏传佛教寺院,3处固定处所,批准转世了7位新转世活佛,现有僧人75名(其中活佛9名)。党的宗教信仰自由政策的全面落实,极大调动了藏传佛教界和各族信教群众建设社会主义的积极性。随着寺院恢复建设和宗教活动的正常开展,20世纪90年代后,按照国家宗教事务依法管理要求,特别是2005年国务院《宗教事务条例》实施后,天祝藏传佛教界不断加强寺庙依法管理,积极开展宗教活动场所和教职人员登记工作,规范管理寺院财务和大型佛事活动,逐步迈入了藏传佛教事务法治化进程。自20世纪80年代以来,爱国爱教僧才培养工作也得到高度重视。天祝活佛中曾在中国藏语系高级佛学院学习深造的2人,在甘肃省佛学院6年制青年活佛文化学习班和拉卜楞寺般若班学习和毕业的新转世活佛7人,年轻僧人考入甘肃省佛学院,取得佛学智然巴学衔的1名,本科学历的7名,大专学历的3名。一批杰出的藏传佛教代表人士中,他们有的担任或曾担任过省、市、县人大代表、政协委员,有的担任或曾担任过中国佛教协会及甘肃省佛教协会理事、常务理事、副秘书长、副会长等职,他们以爱党爱国爱社会主义的鲜明政治立场和深厚的佛学造诣、强烈的使命担当,认真履行寺院恢复建设、服务信教群众、佛教文化传播交流和宗教事务依法管理职责,积极引导藏传佛教与社会主义社会相适应,并为促进地方经济社会发展广泛参政议政。特别是党的十八大以来,武威藏传佛教界在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,不断铸牢中华民族共同体意识,坚持宗教中国化方向,加强爱国主义和法治教育,积极开展以社会主义核心价值观为引领的教义阐释活动,自觉抵制和反对境外分裂势力的渗透,坚定维护祖国统一、民族团结的大好局面,充分发挥了藏传佛教界的示范带动作用和在信教群众中的正确引领作用,为促进民族团结、宗教和睦和地方经济社会发展做出了应有贡献。

作者简介:李才仁加,原甘肃省佛学院副院长、(全国)藏传佛教三级学衔教材编委会委员,曾受聘为中央社会主义学院统一战线高端智库评审专家,甘肃省佛学院第一、二届经师评定委员会及第一届中级学衔评定委员会副主任。

原刊于《甘肃民族研究》2025年第4期,注释及引用略,原文版权归作者及原单位所有。