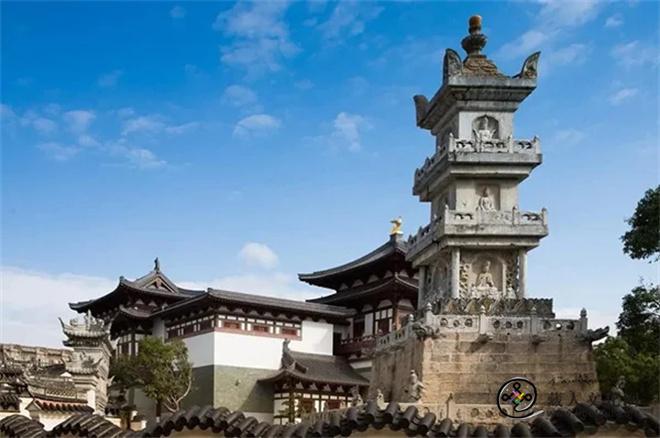

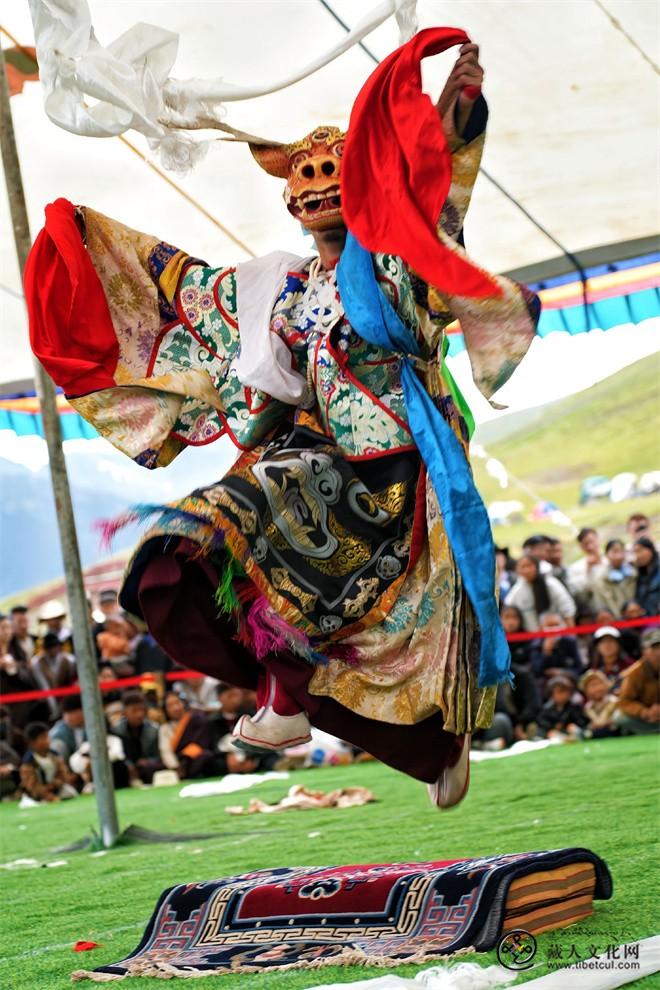

在西藏那曲索县加勤乡,云雾缭绕间,尼玛林寺的金顶熠熠生辉,更显庄严肃穆。这座由伏藏大师尼玛扎巴活佛创建的宁玛派寺院,与活佛驻锡地恰如寺同源一脉,其金刚法舞(羌姆)不仅是藏传佛教仪轨艺术的瑰宝,更深深植根于宁玛派“古旧传承”的脉络中,从桑耶寺的古老根脉到伏藏教法的当代实践,在舞步中延续着千年智慧。

一、历史溯源:从桑耶奠基到伏藏觉醒的传承脉络

尼玛林寺金刚法舞的源头,可追溯至莲花生大师在桑耶寺开创的金刚舞传统。公元8世纪,为庆贺桑耶寺落成,莲花生融合古印度密宗仪轨与吐蕃本土鼓舞,创编了最早的假面神舞,以击鼓、起舞、戴面具的形式镇伏邪魔、彰显佛法,这种“以舞弘法”的智慧,成为后世藏传佛教金刚法舞的根基。

作为宁玛派寺院,尼玛林寺的金刚法舞更深深植根于“伏藏”传承。莲花生大师入藏时,将密法以伏藏形式留存于山川虚空,授记后世伏藏师开启。尼玛扎巴活佛作为伏藏传承的持有者,在创建尼玛林寺时,将源自这一体系的《莲师金刚舞仪轨》确立为金刚法舞的核心仪轨。这部伏藏经文以“舞即坛城,身即本尊”为准则,让沉睡的教法在肢体律动中觉醒,成为区别于其他教派的独特标识。

宁玛派高僧古弱曲哇对伏藏的发掘,更深刻影响了这一传承。他从山洞取出《喇嘛桑堆巴》(《上师密集坛城仪轨》),将莲花生八化身纳入神舞,编创《莲花生八名号》仪轨。尼玛林寺的金刚法舞延续这一传统,舞者需观想“自身与莲师无二无别”,黑帽咒师、空行母等角色的舞姿,无不呼应着对莲花生大师的崇奉,使仪轨成为“上师相应法”的生动实践。

文革期间,这一古老仪轨被迫中断。直至1992年,寺院决意恢复传承——特邀作为尼玛扎巴活佛驻锡地、更具权威性的恰如寺僧人前来传授仪轨技艺。经过一年潜心研习,1993年,金刚法舞的固定仪轨体系逐步确立,并于当年莲师节首次展演,此后每年藏历六月初十莲师节如期上演,成为寺院延续伏藏教法的鲜活载体,让这颗文化瑰宝重焕生机。

二、文化内涵:三密相应的修持真谛与宁玛派特色

藏传佛教金刚法舞以“身语意三密相应”为核心内涵,尼玛林寺的金刚法舞正是这一修持逻辑的生动实践。藏历六月初十的法会从凌晨延续至日暮,十几场仪轨环环相扣,每一环都指向“大圆满”的空性智慧——这一安排与宁玛派“次久”羌姆(十日仪轨)的连贯传统一脉相承,虽时长不同,却同具“步步趋证”的修持逻辑。

身密的修行显于舞姿与手印:黑帽咒师的“三步一跨”,象征“莲师踏破轮回关隘”;空行母的“展翅旋身”,再现“智慧空行从铜色山降临”。这些动作并非随意编排,而是“意密观想”的外显,舞者需提前七日闭关,每日诵念《莲师七句祈请文》千遍,直至观想“自身与莲师无二无别”,方能着衣起舞——“先证后舞”的传统,让每一个转身都成为修持的延续,这与宁玛派“上师相应法”的核心要求一脉相承。

语密的加持融于音声与法器:《莲师心咒》的诵念与大藏鼓的节奏始终同步,慢拍如“嗡阿吽”的悠长,象征空性本基;快拍似“班扎儿萨朵吽”的急促,代表智慧显发。尸陀林主起舞时,舞者口中默念《尸陀林主祈请文》,人骨杖的碰撞声与咒语形成“双重加持”,信众视其为“空性的低语”,能“震动众生阿赖耶识中的佛性种子”,这与宁玛派“以音声唤醒佛性”的密法理念高度契合。

意密的觉醒见于观者的“明了瞬间”:信众随场次更迭调整观想,见忿怒相时警醒懈怠,遇寂静相时观照本心。正如老僧人所述,曾有牧人观舞时突然落泪,说“好像认出了自己”——这并非感动,而是本性的觉醒,恰是宁玛派“顿悟”思想的体现。

在宁玛派“九乘教法”中,金刚法舞虽属“事部”与“行部”修持,却直指“大圆满”核心:“众生本是佛,唯迷故轮回”。舞者通过“示现本尊”体验“我与本尊无别”,信众在观礼中唤醒“本具佛性”的认知,共同趋近“即身成佛”的修证境界。

三、艺术特色:多元文化交融的生动呈现

作为藏传佛教多元文化交融的产物,尼玛林寺金刚法舞的艺术表达,凝结了印度密宗、吐蕃本土与汉地文化的碰撞,在舞蹈、音乐、服饰与面具中尽显独特魅力。

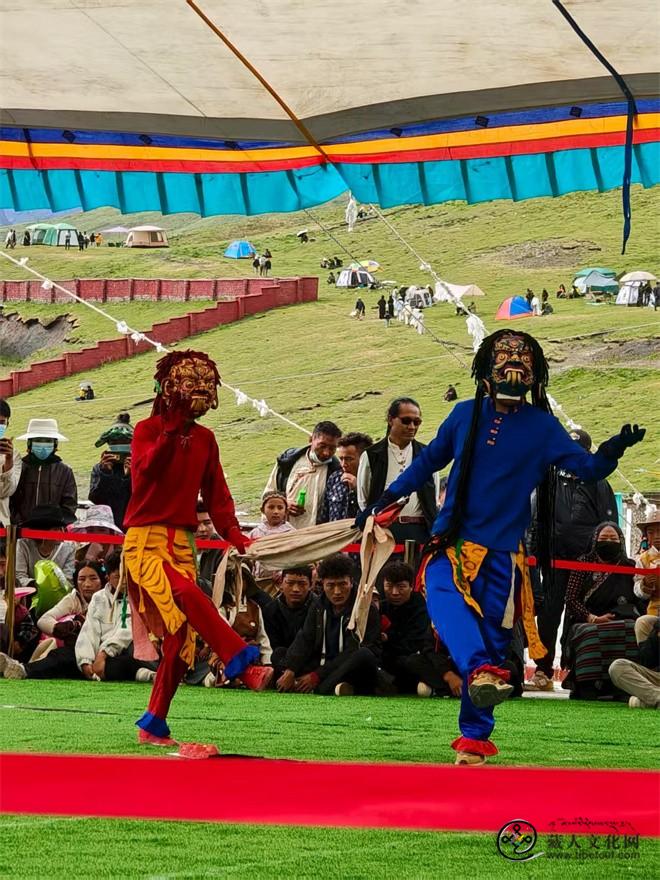

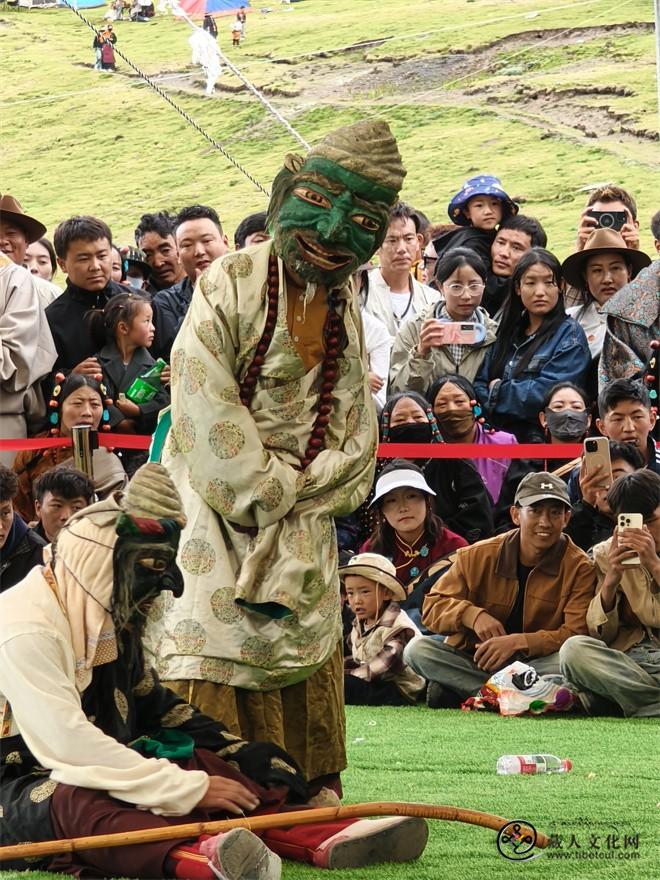

舞蹈动作刚健与灵动并存:单人舞时,舞者专注如入禅定,每一个手印都对应本尊身相;群舞时,队列的开合流转再现坛城格局,黑帽咒师的庄严、空行母的轻盈,在整齐划一的律动中形成强烈的视觉冲击,仿佛一幅流动的宗教画卷。其中,“阿扎热”(古印度游方僧)角色尤为生动,尼玛林寺的金刚法舞中特设两位扮演者,他们以“无声哑剧”般的互动成为仪轨里的活泼注脚:既保留印度舞蹈的韵律底色,又用肢体演绎鲜活生活场景——或模仿商贩讨价还价的较真模样,或做出假意争执、互相“推搡打斗”的夸张姿势,凭默契配合将市井百态浓缩成诙谐片段,引得现场僧俗群众哄堂大笑。这种轻松演绎恰是“破除执着、放下分别心”的具象表达,为庄严仪轨注入灵动气息,而他们执镜与握金刚撅的动作,亦暗含印度密宗仪轨的雪域化演绎。

音乐是仪式的灵魂旋律:钹的脆响如星火迸溅,大藏鼓的轰鸣似大地脉动,长柄法鼓的节奏若心跳起伏,长法号与莽号的共鸣如山谷回声,小铜号的清亮、白海螺的悠远、藏唢呐的醇厚,共同编织成庄严肃穆的声境。鼓点的轻重缓急与舞姿严丝合缝,诵经声与乐声相融,将信众带入超越凡俗的神圣氛围,如一场涤荡心灵的听觉盛宴。

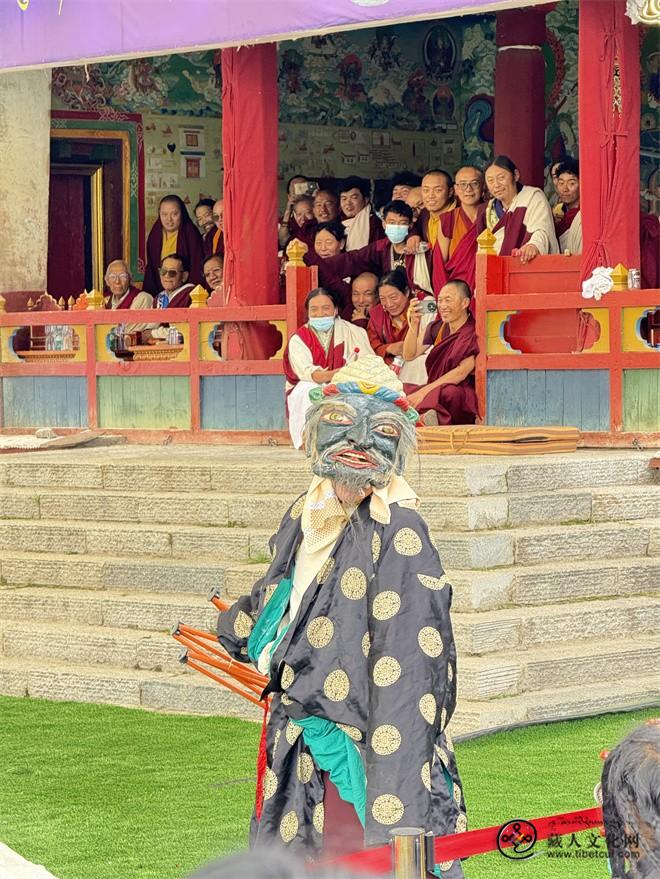

服饰与面具更是信仰的具象化:绣有“智慧种子字”的五彩锦缎,对应“五方佛智融入身脉”;面具则依伏藏仪轨定制——忿怒尊面具的獠牙与火焰纹,是“降伏烦恼”的象征;寂静尊面具的慈眉善目,彰显佛菩萨的慈悲。这些面具需经集体诵经“装藏”(内塞经卷与珍宝),方能成为“本尊智慧的载体”,每一处细节都承载着密法寓意。

四、传承与发展:僧俗共护的生命律动

尼玛林寺金刚法舞的延续,从来不是孤立的宗教行为,而是社群共同守护的精神事业。恢复初期,寺院资金匮乏,僧人们走村串户化缘筹钱,信众则各尽所能:家境宽裕的出资订制面具、舞衣,有手艺的便亲手雕琢面具、缝制锦缎舞衣,更多人则主动承担起杂役、筹备法会物资——这些承载着“身密”的道具,每一件都凝结着僧俗两界对传承的珍视,成为共护文化的鲜活见证。

每年莲师节,信众从四方赶来,或绕寺转经,或在草坪上分享酥油茶与糌粑,空气中弥漫着青稞香与诵经声。当法号声响起,众人默契归位,在观舞中与仪轨共振,构成“修持共同体”的温暖图景。

如今,这一传承仍在生生不息。每逢藏历六月初十法会临近,年轻僧人便会集中向精通仪轨、经验丰富的老僧人学习——研习经文、模仿舞姿手印、练习器乐配合、熟悉仪轨流程,老僧人则以“口传心授”的方式亲授观想窍诀与动作密意,在坚守传统仪轨的同时,让伏藏教法的智慧代代相传。正如法会尾声,舞者褪去面具露出平凡面容——神圣不在外相,而在每一个愿意觉醒的生命里。

尼玛林寺的金刚法舞,以伏藏教法为根,以三密相应为魂,在多元文化的滋养中,成为宁玛派“以舞证道”的活态见证。它的意义,不只在于广场上的仪轨,更在于让“明了心性”的修持,延续在每一个日常瞬间,在代代相传中,持续唤醒众生对本具觉悟的认知,让伏藏教法的智慧始终与心灵共振、与雪域众生的信仰共生。