摘要:杰丁噶摩崖石刻是近几年新发现的西藏后弘期早期摩崖石刻造像群,其中现存一铺七政宝与八吉祥组合石刻造像。从七政宝的图像样式推断,作品年代大致为9世纪晚期至11世纪。杰丁噶石刻作为卫藏腹地拉萨河谷早期摩崖石刻造像群,对于研究卫藏腹地的佛教思想、艺术面貌,提供了重要且珍贵的实物材料。

关键词:杰丁噶;七政宝;摩崖石刻;莫高窟386窟;后弘期初期

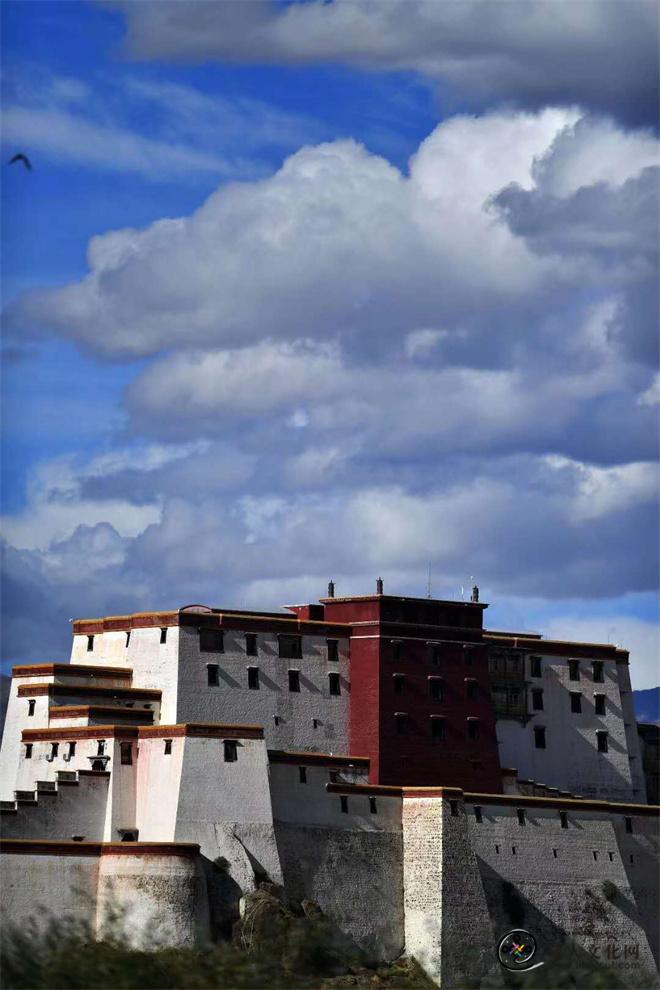

在西藏拉萨市东郊蔡公堂乡协村的杰丁噶山谷中现存一处大规模的摩崖石刻造像,其线条流畅、完整且均为阴线雕刻,是一处西藏后弘期早期的摩崖石刻造像群。在图像题材上,杰丁噶石刻的内容丰富,涉及到这一时期流行于西藏早期佛教寺院中的尊神和主题,其图像体系与藏东摩崖石刻造像较为接近。同时,石刻并未遵循一个相对完整、系统的图像配置,这也反映了卫藏腹地早期佛教的概貌。在风格上,造像体现了多种艺术风格并存、杂糅的特点,面貌多样又相对统一。从图像题材和风格可以看出,杰丁噶石刻作为卫藏腹地拉萨河谷早期摩崖石刻造像群,对于研究卫藏腹地的佛教思想、艺术面貌,提供了重要且珍贵的实物材料。

关于杰丁噶摩崖石刻的研究已经有了一定的成果。2017年,杰丁噶摩崖石刻造像群首次由永中久美于以《蔡公堂“协”村山谷内发现大面积11—13世纪摩岩石刻佛像群》为标题,公布于个人微信平台“雅江彼岸”,自此杰丁噶摩崖石刻引起学界广泛关注。学界关于七政宝的研究成果丰硕。七政宝是我国中古时期伴随转轮王信仰流行的重要题材,从中可以看到世俗理想君主转轮王与中古时期政治统治的密切联系。西藏早期的七政宝图常见于西藏西部的寺院和石窟壁画,如阿奇寺、东噶二号窟、帕尔噶尔布石窟等。13、14世纪以后七政宝作为藏族装饰图案非常流行,常见于唐卡、壁画、服饰等。本文以杰丁噶石刻中一铺七政宝与八吉祥组合像为研究对象,从石刻中的七政宝图像样式分析这铺造像的年代,进而结合藏东川青藏吐蕃时期摩崖石刻造像、敦煌石窟壁画和杰丁噶倚坐弥勒佛像探究杰丁噶七政宝造像的图像意涵。

一、从杰丁噶七政宝的形象看年代问题

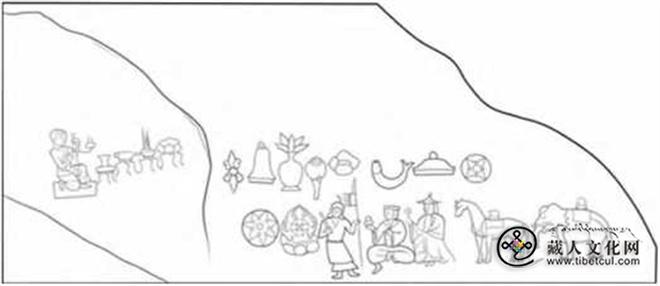

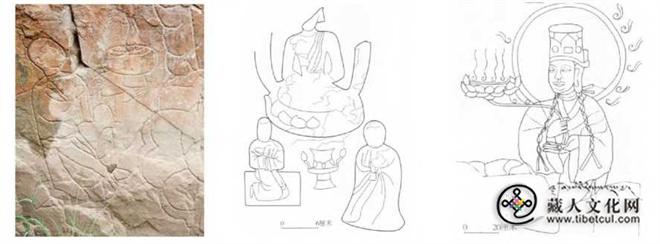

拉萨东郊蔡公堂乡协村杰丁噶山沟中现存一铺七政宝与八吉祥组合像,分为上下两排(见图1)。上排从左至右分别为幢、瓶、海螺、花、鱼、伞盖、法轮;下排从左至右分别为法轮、盘长(吉祥结)、将军宝、大臣宝、摩尼宝、金轮宝、玉女宝、绀马宝、白象宝。在这铺摩崖石刻造像的前方有一铺似进行某种宗教仪式的造像。从位置和内容看,这铺造像与七政宝八吉祥组合像共同表现了一种宗教仪式场景,因此关于杰丁噶七政宝摩崖石刻造像的讨论将以这两铺摩崖石刻的内容展开。

图1:杰丁噶七政宝摩崖石刻造像线图(来源于西藏自治区文物保护研究所微信公众号。)

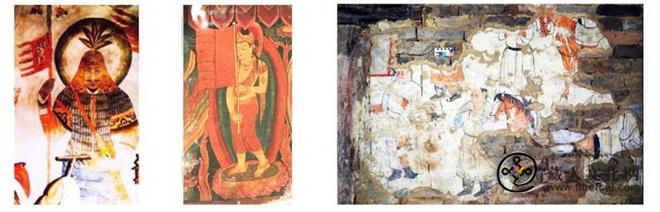

七政宝图中的将军宝、大臣宝和玉女宝以世俗人物形象在图像中呈现,因此相较于其他图案具有鲜明的地域性和时代性。从图像样式看,将军宝戴披帽头盔、身着V领连身铠甲,一手执无鞘短剑、一手握五条旗尾的军旗,身体微微前倾、双脚呈一字站立;大臣宝头部缠巾,头发齐肩微卷,着翻领宽袖上衣、阔腿长裤,右手托摩尼宝、左手放于胸前,坐姿为右脚踩地、左脚盘于大腿前;玉女宝站立在大臣宝身后,虽然线条稍有漫漶,无法辨认手中执物,但仍可见三角形翻领大氅(或长袍)。这三位人物的执物与形象,如将军宝手中的五尾旗、大臣宝的缠巾、宽袖翻领和“大王坐姿”等形象特征与现存的吐蕃图像特征相近。该将军宝的形象与拉萨大昭寺早期壁画的武士形象几乎相同。大昭寺壁画中武士戴插有鸟羽的披帽头盔、身着吐蕃连身铠甲、左手持握嵌有珠宝的长剑、右手持挂画绿鬃白狮子的五尾军旗(见图2)。杰丁噶的将军宝虽然线条简略,但仍可见与大昭寺武士相同的头盔、铠甲和军旗。这两处造像均位于拉萨且相距不远,应为卫藏早期的武士形象。值得注意的是,大昭寺壁画的武士与杰丁噶石刻将军宝手中,都握有相同的军旗,是矩形布面加五条飘带的五尾军旗。这种旗子在卫藏早期寺院夏鲁寺马头金刚殿内也有留存,其殿内上部壁画中,一位头戴三叶冠、上身披帛、下身穿着宽松薄裤的菩萨,双手执握一支七条飘带的旗子(见图3)。沿此样式继续寻找,以敦煌为中心的西北地区的壁画内现存不少此类图像,如张议潮出行图、榆林25窟弥勒经变画和青海乌兰泉沟吐蕃时期墓室壁画(见图4)等。以泉沟一号壁画为例,在这座融合了唐朝文化与吐蕃文化的吐蕃墓室中,一位身着唐仪卫装备、面部表现吐蕃“赭面”特征的仪卫“右手执一长方形红色边框的旌旗,旌旗后飘扬4—6根黑色条带(旒),左手屈臂握拳置于胸前”。这个旒旗正是杰丁噶石刻中将军宝持握的旗子样式。在唐朝墓室壁画仪卫图中,有数铺壁画出现了与之相同的旗子,如唐代李寿墓《步行仪卫图》、长乐公主墓《袍服仪卫图》、唐中宗长子懿德太子李重润(682—701)墓等,可见这类旗子是唐朝军旗的常见样式。泉沟一号墓作为一处吐蕃墓葬,其壁画中的旗子为溯源卫藏早期武士的军旗样式提供了重要材料。这种带有五条飘带的旗子继承了吐蕃遗风,而这种旗子最早借鉴了唐朝军旗的样式并被称为“五旒旗”。回到杰丁噶七政宝造像,石刻中大臣宝的装束和坐姿也体现了吐蕃时期的人物特征。尽管现存的吐蕃人形象材料不多,但唐代宫廷画家阎立本的《步辇图》、吐蕃统治敦煌时期绘制的壁画和绢画、青海德令哈市郭里木吐蕃墓葬的棺板画和9—10世纪藏东摩崖石刻造像等图像材料为了解吐蕃人基本的装束与形象提供了丰富的材料。在阎立本的《步辇图》(见图5)中,吐蕃贵族禄东赞头上扎一黑色条带、身着圆领带有红地立鸟连珠纹团花图案与立羊图纹相间的长袍;在敦煌8世纪的绢画《劳度叉斗圣》中四位吐蕃人均头发齐肩且发尾梳成一个卷,身着三角形翻领;在敦煌158窟中,吐蕃赞普头裹长头巾且带冠,身着三角形翻领长袖袍服;在敦煌159窟中吐蕃赞普头缠红色长巾且巾角伸出,身着翻领白色大氅;在榆林窟25窟壁画中,吐蕃装三人分别头戴赞夏冠辫发身着翻领宽袖长袍、辫发身着圆领长袍长袖和戴绳圈冠辫发身着宽袖长袍;在青海郭里木棺板画中,手执武器、酒杯的侍卫身着三角翻领长袍,饮酒的吐蕃贵族头缠赞夏冠、身着宽袖长袍;在四川石渠县须巴神山摩崖石刻造像群中一位戴冠、缠头、辫发的吐蕃人身着宽袖长袍,两手持握莲花香炉。通过梳理,可以看到吐蕃人有以下几个特征:一是头饰有高桶状赞夏冠和缠绕于头围的绳圈冠两种样式;二是衣服有三角形翻领和圆领两种款式,若是长袍则系腰带;三是衣服的袖口有宽窄之分,其中长宽袖可以长至地面。从上述特征可以看到杰丁噶石刻中的头部缠巾、衣着宽袖翻领的大臣宝是非常典型的吐蕃贵族装扮。杰丁噶的将军宝、大臣宝的图像样式说明杰丁噶七政宝造像是继承吐蕃遗风的早期摩崖石刻造像群。结合西藏后弘期初期佛教寺院壁画中身着吐蕃装的菩萨、供养人图像可以进一步说明西藏早期佛教艺术对吐蕃文化的继承。

图2:大昭寺武士(谢继胜摄);图3:夏鲁寺壁画(王瑞雷摄);图4:乌兰泉沟一号墓室壁画(来源于中国社会科学院考古研究所、海西蒙古族藏族自治州民族博物馆、乌兰县文体旅游广电局: 《青海乌兰县泉沟一号墓发掘简报》)

图5:阎立本《步辇图》(来源于故宫博物院官网)

图5:阎立本《步辇图》(来源于故宫博物院官网)

二、杰丁噶七政宝造像的图像意义

在杰丁噶摩崖石刻中,七政宝、八吉祥和供养僧人被绘于紧邻的两块石面上,这种图像组合为了解这铺造像的场景意义提供了关键切入点。整体来看,这铺造像表现了僧人进行某种宗教供养仪式场景。尽管僧人的形象几近漫漶,但仍可见一位僧人袒右肩、跪姿、手执长柄鹊尾炉并且旁侧有留存的烟状图案,似为某种仪式正在进行的场景。

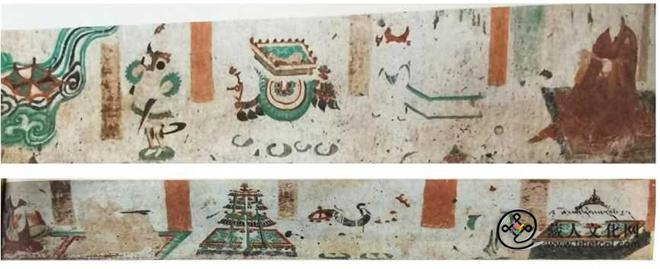

从杰丁噶供养人形象入手(见图6),类似形象的供养人也出现在藏东川青藏的摩崖石刻造像群中,如青海玉树勒巴沟古秀泽玛佛教摩崖造像的“礼佛图”,图中有四位供养人,起首是头戴高桶状冠帽、身形高大、双手捧钵的赞普;身后是外披大氅、双手胸前合十、执鲜花供养的女性供养人;第三位是头顶束髻、外披交领左衽大氅,同样胸前合十执莲花供养的男性供养人;最后一位是在赞普侧旁的跪姿供养人(见图7),从图中看这位供养人身形较小、头发束髻、身着翻领长袍、双手捧香炉跪姿供养。另外,在四川省石渠县须巴神山石刻群中也有跪姿供养的石刻造像(见图8),在造像中他是一位俗人形象,上身穿着袍子、双手于胸前合掌,下身跪在方形毯子上,旁侧有高足盘和三足香炉。同样在须巴山石刻群,还有一铺石刻(见图9),在这铺造像中供养人缠赞夏冠、戴冠,手执一枝莲花且在莲蓬上部绘有烟状曲线。尽管这铺造像的下部已经残失,但这种绘有烟状的莲花似有香炉之义。9—10世纪,川青藏摩崖石刻造像群中的供养人像与杰丁噶造像中的供养人执炉、跪姿的样式相似。在吐蕃统治敦煌时期,重修的386窟中,南、北两壁也绘了身着袈裟、右膝胡跪的供养人(见图10、11),他们或执香炉、或执扇、或执杖,也有香、花等供品并且在供养人的前部绘制了七政宝。七政宝是一种象征意义的供品,因此被绘于敦煌壁画中,与其他供养实物共同作为供养品的组成部分。386窟中这铺场景描绘了佛教仪轨的“传供仪式”。在图中供养人的领头高僧手执一个长柄香炉,表示该法会即将开始,画面中依次绘花、涂香等供品,表示这些供品将依次递至佛或祖师面前,而七政宝是供品之一。敦煌壁画中的传供仪式场景实际上反映了吐蕃统治敦煌时期,盛行的注重供养和世间利益的持明密法的思想。这种供养场景在西藏后弘期初期的卫藏寺院壁画中鲜少出现。从图像看,杰丁噶七政宝图与吐蕃统治敦煌时期的传供仪式壁画图像意义一致。

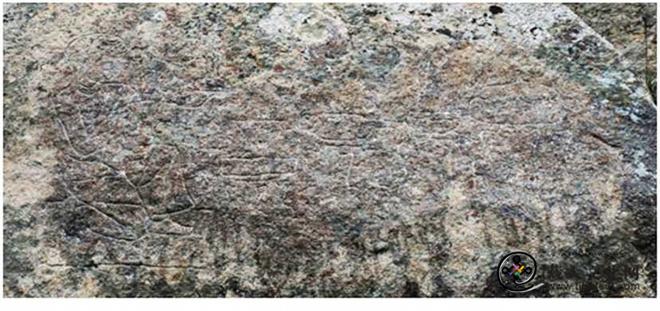

图6:杰丁噶供养人(董星辰摄)

图6:杰丁噶供养人(董星辰摄)

图7:《礼佛图》供养人(来源于青海省文物考古研究所、四川大学中国藏学研究所: 《青海玉树勒巴沟古秀泽玛佛教摩崖造像调查简报》);图8:须巴神山石刻供养人(来源于四川省文物考古研究院、石渠县文化局: 《四川石渠县新发现吐蕃石刻群调查简报》);图9:赞夏冠供养人(来源于四川省文物考古研究院、石渠县文化局: 《四川石渠县新发现吐蕃石刻群调查简报》)

图10、11:敦煌386窟下部壁画(来源于赵晓星: 《梵室殊严———敦煌莫高窟第 361 窟研究》,兰州: 甘肃人民出版社,2017 年)

现存敦煌七政宝图像主要绘制于两种场景:一是七政宝作为转轮王的标志出现在与弥勒经变、佛传有关的壁画、绢画中;二是七政宝作为供品与供养人一同出现。从现存图像看,第一类的七政宝图像最多,在莫高窟331窟东壁、148窟南壁、361窟北壁、359窟北壁、159窟、85窟,榆林窟25窟北壁等以弥勒经变为主题的壁画中,七政宝图经常出现在主尊弥勒佛伞盖的上方或是婆罗门拆幢情节的四周。这种图像内容对应了佛教经典中的记载,如后秦龟兹国三藏鸠摩罗什《佛说弥勒下生成佛经》中记载:其国而时,有转轮王,名曰蠰佉,……王有七宝:金轮宝、象宝、马宝、珠宝、女宝、主藏宝、主兵宝。基于七政宝与转轮王的直接联系,转轮王作为纽带连接起了弥勒与七政宝。在这些经典中,弥勒和转轮王相伴出现。弥勒于八万年时下生至转轮王所在的翅头末城,这个城池七宝具足、庄严清净,而弥勒和转轮王分别作为佛教和世俗世界的理想君主出现在佛法衰绝后的时代,转轮王供养弥勒并至弥勒佛处听法。在第二类的七政宝图中,特点鲜明的是386窟内的壁画,在壁画中七政宝作为供品被绘于传供仪式中,这铺壁画也为理解杰丁噶的七政宝八吉祥的造像意义提供了重要材料。类似的七政宝供品图像遗存也可见于法国集美博物馆所藏《降魔成道图》,降魔成道情节的下方绘了七政宝。在图像中,轮宝位于七政宝的中心,两侧各绘双掌合十、做供养状的玉女宝和主藏臣宝。在轮宝的上方有供品中常见的花朵,这更加说明七政宝在这幅图中的供养含义。

从汉藏文献看,汉文经典中七政宝文献有佛传、阿含、弥勒下生和供养四类经典,其中七政宝作为供品参与密教仪轨修行的文献是俄藏黑水城文献俄A11《密教念诵集》中一篇《七宝供养》,内容如下:

所有一切如来前奉献于此大宝轮,愿断相续轮回有常得转于妙法轮,唵云云拶□罗捺补拶云云,所有一切如来前奉献于此大宝珍,愿除饥渴贫之苦,种种资财愿丰足。唵云云麻你灌捺云云吽,奉此美女火宝,故无明点暗得蠲除胜惠悟入法界理双证方便及智惠。唵云云觅底觅啰捺云云吽,奉此辅臣大宝,故于内外蜜及三垂以无量智坚持者一切功德皆具足。唵云云麻□啰捺补云云。奉此香象大宝,故令灭一切诸恶,见跨于无比最上乘,速能往至一切智。唵云云曷厮啰捺云云。奉此良马大宝,故远离轮回诸有道,愿得最上神足力,速能往诣正觅土。唵云云啰捺你浪葛啊说云云吽。奉此将军大宝,故于烦恼竟得胜势摧灭诸余之竟敌,愿得最上无垢染。唵云云葛帝葛啰捺云云。

这篇文献提供了供养七政宝的佛教意义,也就是在一切如来前供养大宝轮、美女火宝、辅臣大宝、香象大宝、良马大宝、将军大宝等可以获得种种资财、双证方便与智慧、具足一切功德、速至一切智慧、往诣正觅土和实现最上无垢染。在藏文文献中,七政宝出现在9世纪的《翻译名义大集》中,并明确为“转轮王之功德与七宝等王名。约成书于12世纪的西藏重要宗教史籍《弟吴宗教源流》中详细记载了七政宝的名称、来源、特征和获得七宝的方式,从中可以看到西藏早期七政宝延续了转轮王思想,如文中记载:“这时,金轮飘在空中,环绕十方后落在顶生王手中,王欢喜不已,大声说:‘这是金轮宝,我就是转轮王。’”不同的是,藏文文献融合了西藏佛教的元素,在论及各宝的获取方式中便提到“布施食资具,故得玉女宝。供养诸贤哲,故得大臣宝。”从中可以看到通过供养不同的对象获得不同的宝贝,表明西藏七政宝在承继伴随、导引、象征转轮王图像意涵的基础上成为独立的一组图案。另外,藏文文献中还有3篇七政宝参与密教修行、宗教仪式的材料:

1.帕竹·多吉杰波(1110—1170)撰写的《七政宝论著》,现翻译如下:

喇嘛多吉言:你为人处事时,知道这样会快乐。布施法轮宝,会聚昼夜净善的业力;持戒宫女宝,装饰极好看的庄严;多闻将军宝,灭除沙场邪分别敌人;精进马宝,送走无我烦恼;忍辱白象宝,断灭邪业力;禅定主藏臣宝,完备福泽和智慧;般若珠宝,满足自己和别人的希望。你现在就知道该这样就最好,现在就放弃懈怠,临死没有悔恨,怎么能不欢喜?以七政宝的所作的文章。由多吉杰所作。

文献既表明七宝在佛教传统中的象征意义,也可从诸宝的形容词“布施、持戒、精进、忍辱、禅定、般若”将七宝与“六波罗蜜”对应。

2.13世纪的藏文文献《吉祥胜乐曼荼罗》中,七政宝已经成为藏密供养修持的一种法门。如回鹘本中所写:

然后,我们祈求从自心依次出现七宝。我们在念诵偈语时,合掌于胸前念诵唵一切如来等时,在转动手臂结大莲花手印时,在结各自手印念诵陀罗尼时,进行祈祷。(668—675行)

我们祈祷:“我们向施行诸善者祈求金轮宝,让我们摆脱生死轮回之轮,获得法轮!”并念诵唵一切如来金轮宝金刚普迦特阿吽!(675—679行)

……

我们祈祷:“我们布施典兵臣,以此战胜欲望的魔军,削弱旁门左道,愿我们远离骄傲自大,获得善行!”并念诵唵一切如来典兵臣金刚普迦特阿吽!(702—708行)

通过这个文本可以看到12—13世纪七政宝是曼荼罗修持仪轨的一部分,进入密教修习实践。从时间看,13世纪七政宝已经为西藏佛教认同、接纳和吸收并体现出丰富的佛教内涵。

3.在《大宝伏藏》中有一篇《八吉祥和七政宝解说》,现翻译如下:

八吉祥和七政宝解说;西方极乐世界修习灌顶补遗之圆满长寿灌顶。(咒语)。因为用吉祥伞灌顶,所以弟子们你能够旋转法伞,灌顶之后增长寿命;(咒语);因为用金鱼灌顶,所以弟子们你的光芒能够照耀三千世界,灌顶之后增长寿命;(咒语);因为用海螺灌顶,所以弟子们你的美名能够传遍三千世界,灌顶之后增长寿命;(咒语);因为用莲花灌顶,所以弟子们你能够从众生事务中解脱,灌顶之后增长寿命;(咒语);因为用宝瓶灌顶,所以弟子们你能够了然一切法,灌顶之后增长寿命;(咒语);因为用吉祥结灌顶,所以弟子们你能够解救众生的苦难,灌顶之后增长寿命;(咒语);因为用金轮灌顶,所以弟子们你能够旋转法轮,灌顶之后增长寿命;(咒语);因为用胜利幢灌顶,所以弟子们你能够生命不息,灌顶之后增长寿命。(咒语)。将此金轮宝置于头顶,使法轮转动后,会获得长寿持明;(咒语);将此珠宝置于头顶,完成了利益一切意乐后,会获得长寿持明;(咒语);将此主藏臣宝置于头顶,战胜了万物后,会获得长寿持明;(咒语);将此玉女宝置于头顶,产生了四喜续后,会获得长寿持明;(咒语);将此白象宝置于头顶,完成了大戒律后,会获得长寿持明;(咒语);将此绀马宝置于头顶,增进了勤勉后,会获得长寿持明;(咒语);将此将军宝置于头顶,制伏了怨敌后,会获得长寿持明;(咒语)。

在这篇文献中七政宝与八吉祥一同作为修持长寿的灌顶。因文献年代未知,无法从时间上说明七政宝与八吉祥组合出现的时间,但可以说明在这篇文献撰写之时,七政宝与八吉祥作为一个组合非常流行,同时也为佛教艺术载体中出现的组合像提供一种宗教意涵。

从上述川青藏吐蕃时期的摩崖石刻供养人像至敦煌石窟内的七政宝壁画、绢画等图像材料中,可以看到杰丁噶七政宝石刻造像与两者之间的关系和这铺摩崖石刻造像反映的某种密教仪式,而七政宝与八吉祥是这场仪式的供品。在汉藏文献中也记载了七政宝参与密教仪式和修行的内容。从汉藏有关七政宝的文本中可了解七政宝丰富的意涵,主要有三个:一是象征转轮王的七政宝;二是佛传中的七政宝;三是供品七政宝。在藏文经典中,密教修持所供养的七政宝最流行。

三、结合杰丁噶弥勒佛造像确认七政宝图像意义

杰丁噶七政宝与八吉祥组合像反映了西藏后弘期初期卫藏腹地的一种宗教仪式,这种仪式也见于吐蕃统治敦煌时期的石窟壁画中并被称为“传供仪式”。从这铺七政宝八吉祥组合像可以看到杰丁噶摩崖石刻与川青藏摩崖石刻造像、吐蕃统治敦煌时期壁画和绢画之间的关联性,这为了解西藏后弘期初期卫藏腹地的佛教艺术面貌提供了材料。不可否认,七政宝在敦煌图像中很大程度上与转轮王的意义联系在一起,但386窟的七政宝供品为理解杰丁噶摩崖石刻造像的七政宝提供了重要材料。

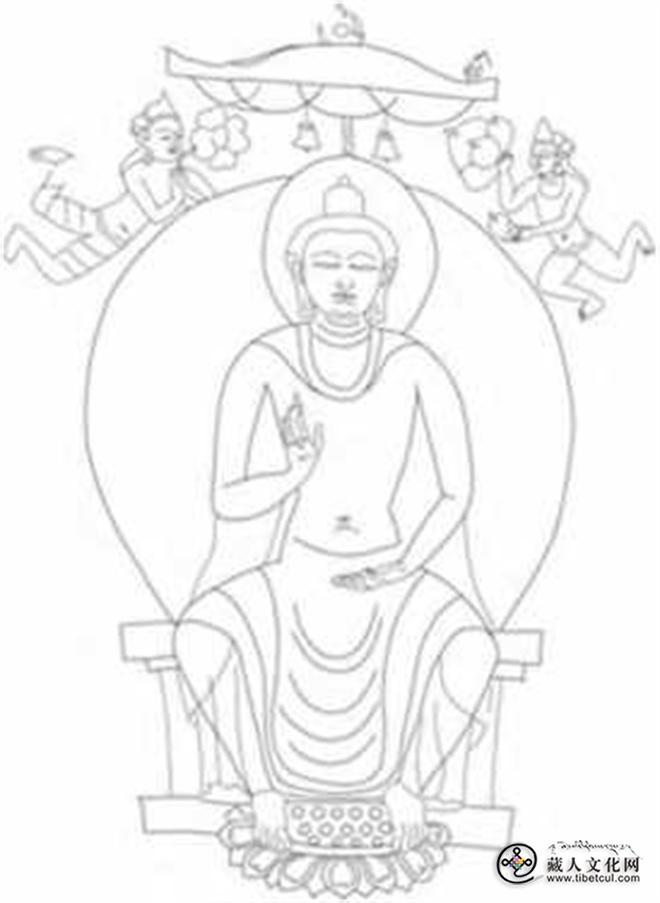

图12:杰丁噶弥勒大像(董星辰绘制)

图12:杰丁噶弥勒大像(董星辰绘制)

在杰丁噶摩崖石刻造像群四号点现存一铺下生弥勒大像(见图12),这铺造像通高4余米,具头光和大身光,有顶髻、桃形面庞,五官特征为:波浪形眼睑、宽翼鼻、厚嘴唇、耳垂方直且耳蜗与耳垂距离大,圆形下巴。在佛像上方有一伞盖,这铺伞盖的样式常见于唐代倚坐弥勒石刻造像和敦煌留存的绢画中,伞盖顶部是“火焰纹”摩尼宝珠,伞的两角微微上翘,且左侧角还凿有花朵进行装饰,向下是帷帐和两个铃铛,铃铛的上部是树叶形状,这种铃铛常见于敦煌绢画中。在伞盖的两侧各凿一铺供养飞天菩萨,两铺菩萨图像风格相同,装束稍有不同,佛像右侧的菩萨头部缠巾,圆脸,五官特征为:枣核形眼睛、直挺窄翼鼻、厚嘴唇、戴水滴形大耳环,上身赤裸、下身着缠丝长裤,双掌合十持四瓣“心形”的花朵,面朝佛像呈飞舞姿态;佛像左侧的菩萨戴冠,冠饰朴素,圆脸,五官特征为:波浪形眼睛、直挺鼻、厚嘴唇、戴圆形大耳环,上身薄衣贴体,下身未凿裤裙,一手托四瓣莲花、一手捻一花瓣,似做供养。两铺菩萨都未凿刻臂钏、手钏和脚钏。这铺弥勒造像虽然体量大,但凿刻细致、线条流畅。另外,在这铺佛像的右侧身光里有藏文转写的梵文经咒,可以判断为弥勒佛。从图像风格看,与敦煌弥勒经变画中的弥勒佛有诸多相似之处。杰丁噶弥勒佛大像与唐代时期在敦煌河西走廊一线流行的“弥勒大像”传统相同,这铺大像应是受到这一地区造大像的影响。另一方面,这铺弥勒表现的是“倚坐弥勒佛”,这无疑是“弥勒下生”信仰的反映。从图像细节入手可以直接将杰丁噶倚坐弥勒佛的图像内容与敦煌经变画中的“弥勒三会”中的弥勒图像关联起来,无论是伞盖、台座还是手印,都表明两者之间的相似性,所以杰丁噶石刻的倚坐弥勒佛应是受到敦煌地区弥勒图像的影响。需要进一步说明的是,杰丁噶的石刻弥勒佛虽然在图像内容上与敦煌弥勒图像相似,但是五官和两边的胁侍都是“东印度波罗”式样。在弥勒佛的相近位置并未见七政宝,而是一铺除盖障菩萨(见图13)。如按照敦煌弥勒经变画中七政宝图像遗存看,这铺弥勒大像的周围应绘七政宝图像,因此可以再次确认杰丁噶七政宝图实际上与八吉祥、供养人一同表现了宗教仪式的场景。

图13:除盖障菩萨(董星辰绘制)

图13:除盖障菩萨(董星辰绘制)

本文以杰丁噶七政宝八吉祥造像为研究主题,从七政宝图像样式中的吐蕃遗风分析这铺造像的年代,进而从持香炉的供养人、七政宝与八吉祥整体场景探究这铺造像的图像意义。从供养人形象出发,可以从藏东川青藏吐蕃时期的摩崖石刻追溯到敦煌壁画中的密教传供仪式。然而,仅从杰丁噶七政宝造像并无法判断传播路径,因此借助杰丁噶石刻中具有敦煌波罗样式的下生弥勒佛造像判断杰丁噶石刻的题材、风格来源或与敦煌有关。另外,从杰丁噶弥勒佛未见敦煌弥勒经变画中常见的七政宝造像再次确认杰丁噶七政宝造像并未涉及中原地区流行的转轮王信仰。杰丁噶七政宝八吉祥造像为了解西藏后弘期初期卫藏腹地的佛教面貌提供了材料,也为了解敦煌—藏东—卫藏的佛教交流提供了例证。

作者简介:董星辰,浙江大学艺术与考古学院汉藏佛教艺术研究中心在读博士研究生。

原刊于《西藏研究》2023年底期,注释略,原文版权归作者及原单位所有。