(2023年11月29日,噶尔哇·阿旺桑波参加了由中央社会主义学院中国民族和宗教研究中心与海南南海文化研究院联合主办的“铸牢中华民族共同体意识与三支队伍建设”学术研讨会,本文为其发表的题为《加强和推进黄河两道历史文化,为铸牢中华民族共同体意识发挥更大作用》的学术论文。)

引言

在中华民族发展的历史长河中,各民族共同塑造了勤劳质朴、崇礼亲仁的农耕文明,热烈奔放、勇猛刚健的草原文明,海纳百川、敢拼会赢的海洋文明,并源源不断注入中华民族的特质和禀赋,共同熔铸了以爱国主义为核心的伟大民族精神。在黄河流域沿线的唐蕃古道和京藏古道上,文成公主进藏、凉州会盟等一个个民族团结和祖国统一的历史典故串起了整个中华文明史。循着历史的脉络和足迹,一幅幅不同时期各民族广泛交往、全面交流、深度交融的中华民族大团结壮美画卷向我们徐徐展开。深度挖掘和讲好这些民族团结和祖国统一的故事,对我们深入理解铸牢中华民族共同体意识有着重要的理论和实践意义。

一、深化黄河流域“两道”文化背景

党的十八大以来,习近平总书记纵览中华民族数千年发展历史、站在中华民族伟大复兴的战略高度,作出“铸牢中华民族共同体意识”这一重大原创性论断。铸牢中华民族共同体意识不仅成为新时代党的民族工作的主线,也是民族地区各项工作的主线。铸牢中华民族共同体意识是国家认同、民族交融的情感纽带,是民族团结、祖国统一的思想基石,是中华民族绵延不衰、永续发展的力量源泉。

2019年9月,习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上指出,我们伟大的精神是各民族共同培育的。在历史长河中,农耕文明的勤劳质朴、崇礼亲仁,草原文明的热烈奔放、勇猛刚健,海洋文明的海纳百川、敢拼会赢,源源不断注入中华民族的特质和禀赋,共同熔铸了以爱国主义为核心的伟大民族精神。昭君出塞、文成公主进藏、凉州会盟、瓦氏夫人抗倭、土尔扈特万里东归、锡伯族万里戍边等就是这样的历史佳话。

图为文成公主迎请佛祖等身像沿着唐蕃古道进藏,松赞干布率其大臣在青唐驿迎接场面图

在铸牢中华民族共同体意识工作方面,按照习近平总书记指出的文成公主进藏、凉州会盟的历史文化与青海黄河流域文化有机相结合,推进铸牢中华民族共同体意识具有重要意义。青海的黄河文化主要体现在黄河流域沿线的唐蕃古道和京藏古道上的文化,唐蕃古道是文成公主进藏之路,主要以民族团结的历史佳话为主线,也是中国人民解放军西北军和十世班禅大师进藏时,走过的红色之路;京藏古道是凉州会盟之路,主要以实现祖国统一的历史佳话为主线,是联结北京至西藏之间的重要纽带,由于北京与西藏之间双向互动,各民族在京藏古道沿线生活和交往,极大程度促进了中华文化大融合,文化的多元性在京藏古道沿线得以体现。

图为西宁宏觉寺青唐驿佛殿内的松赞干布、文成公主等塑像

图为西宁宏觉寺青唐驿佛殿内的松赞干布、文成公主等塑像

二、唐蕃古道历史文化的重要性

唐蕃古道横贯中国西部,跨越举世闻名的世界屋脊,是丝绸之路上的重要通道,是我国古代历史上著名的交通要道,也是唐代以来去往西藏的必经之路。唐蕃古道东起长安(今西安),途经甘肃、青海,至西藏拉萨,又称丝绸之路南路。汉藏民族、唐蕃使臣沿着唐蕃古道密切交往、相互贸易,让唐蕃古道迅速兴盛,成为一条驿站相连、使臣仆仆和商贾云集的交通要道。古道经过的许多地方至今仍然矗立着曾经修建的驿站、城池、村舍和古寺,镶嵌着各民族世代创造的灿烂文化遗存,传诵着不胜枚举的汉藏蒙等各民族友好往来的动人佳话。

公元641年,文成公主带将作为陪嫁的释迦牟尼佛十二岁等身像沿着唐蕃古道迎请至西藏拉萨,供奉在拉萨大昭寺。同时,文成公主在西藏布达拉宫与藏王松赞干布成婚结亲。自此,青藏高原上首次产生了佛宝,这也是汉地的佛教文化传入了青藏高原的开端。公元710年,金城公主入藏与藏王赤德祖赞成婚结亲,虽未实现佛教法宝与僧团、寺院的完善之愿望,但诞下了著名的第三十八代藏王赤松德赞。赤松德赞创建了桑耶寺等佛学文化教育基地,开启了弘扬显密佛学文化教育体系的先河,实现了其母亲金城公主未竟的愿望。

佛教不仅是一种宗教,而且是一种具有体系完整的佛学文化教育。佛祖释迦牟尼不仅是伟大的文化教育家,更是佛学文化教育的开创者。文成公主迎请佛祖等身像到青藏高原,从此青藏高原上产生了佛宝。藏王赤松德赞在印度迎请了静命论师和莲花大师两位高僧,同时引进了众多法宝经典,授戒了七觉士,产生了三宝僧团,共同创建了西藏首座寺院——桑耶寺。佛法就是佛祖释迦牟尼佛所开创的一套完整的文化教育体系,而高僧大德和僧人是佛学文化教育的继承和传播者,各大寺院是佛学文化教育的继承和传播基地,这四者之间相辅相成、缺一不可。在唐王朝的大力支持下,两位公主的汉藏联姻不仅加强了汉藏民族团结,而且在青藏高原上推动和发展了佛学文化教育体系。佛教文化之光从古老的东方大地升起,照耀了整个青藏高原。今天,矗立在大昭寺门前的“舅甥会盟碑”就是汉藏两大民族团结友好的历史见证。这就是汉地的佛教文化教育体系传播到青藏高原的历史价值。

三、京藏古道历史文化的重要性

黄河流域沿线的京藏古道承载着祖国统一的历史脉络,以凉州会盟为主线,讲述了一系列令人感动的历史佳话。其核心内涵包括祖国统一、中华民族一家亲的理念,同时京藏古道也成为藏传佛教文化传播至东方大地的纽带,促进了中华文化的大融合。在这条古道沿线,多元的文化在历史的长河中,成为中华文化多彩的组成部分。元代著名的西藏佛学大师萨迦班智达沿着“京藏古道”,经过三年跋山涉水从西藏来到甘肃凉州,1247年蒙古皇子阔端同西藏宗教领袖萨迦班智达,在凉州进行了一场影响深远的会盟,史称“凉州会盟”。这一重大历史事件,奠定了西藏正式归属中央政府直接管辖的基础。凉州会盟是我国各民族共同创建祖国历史所做出的杰出贡献,也是中华民族共同缔造祖国历史的一个典型事例。

图为阔端与萨迦班智达在凉州举行了历史性的凉州会盟图

图为阔端与萨迦班智达在凉州举行了历史性的凉州会盟图

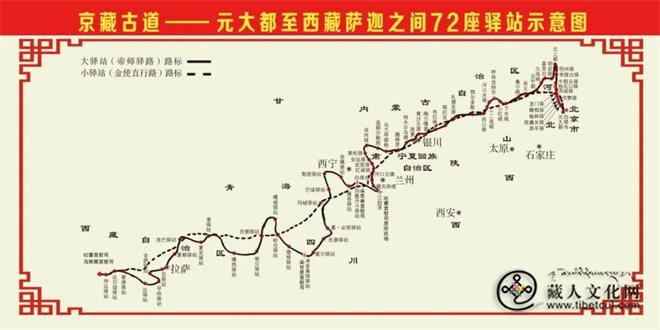

元朝在大都(今北京)建立了中央政府。为加强中央与各地之间的联系,方便帝师八思巴往返西藏和北京,忽必烈即位后的元朝政府特意在沿路加强了驿站、急递铺等交通设施的建设与配置。由此可见,为了实现中华民族“大一统”的宏图大业,元朝中央政府在北方的这条驿路上创造了各民族交往交流交融的基本条件,初步形成了“中华民族一家亲”和中华民族“共同体”意识。

元朝中央政府在京藏古道基础上从元大都(今北京)到西藏日喀则萨迦寺之间设立的72个大驿站和10个小驿站,其中27个大驿站在青藏高原上建立,开创了著名的京藏驿路。这一举措使京藏古道的主干线得以固定下来。很多蒙古本部、雪域吐蕃、黄河流域的世家大族沿着驿站定居。这种以移民为主体的各民族居民在新迁地共克时艰的开发经历,使他们自觉地平等互助和包容博爱,最终奠定了这一地区海纳百川、融合统一的文化基因。元代驿站的畅通无阻,为构筑各民族共有精神家园、铸牢中华民族共同体意识进程发挥了不可或缺的作用。可以说,京藏古道是凉州会盟之路,是联结北京与西藏之间重要的交通纽带、政治纽带、文化纽带和民族融合纽带。它不仅具有十分重要的历史意义,而且具有重要的现实意义。

四、黄河两道上中下游三环文化路线

黄河流域两道文化中还包括了黄河两道上游三江源生态文化、中游青海湖草原文化和河湟多民族文化。三江源是长江、黄河、澜沧江的发源地。三江源领域主要分布在果洛州、玉树州,素有“中华水塔”、“高寒生物种质资源库”之称,环三江源生态文化路线拥有冰川雪山、高海拔湿地、荒漠戈壁、高寒草原等丰富的生态系统,是国家重要的生态安全屏障。圣洁的雪山、奔涌的河流、星罗棋布的湖泊、古老的森林、广袤的草原以及漫山遍野的珍稀野生动植物,构成了独一无二的三江源自然景观,是 “万山之宗”、“千水之源”的精华,在沉醉于大美山川的同时领略璀璨的高原文化,感悟人与自然和谐共生,在旷远辽阔的土地上聆听三江源的故事。

青海湖是传说中文成公主的宝镜,是神仙诗意栖居的“瑶池”、“西海”。在青海湖,人们能邂逅鱼翔浅底、候鸟翩跹的美景。然而,青海湖的精彩并不仅仅在于青海湖本身,环青海湖草原文化区域更有数不尽的惊喜。这条“环青海湖草原文化线路”为那些期待深度解锁青海湖畔“藏地密码”的旅行者提供了寻幽探密的“行走地图”。环青海湖草原文化区域位于青海省中部、青海湖周围地区,包括海北州、海西州以及除贵德县以外的海南州等地。青海湖盆地以北为高山地区,植被有草原、高寒草甸和高寒草原等。

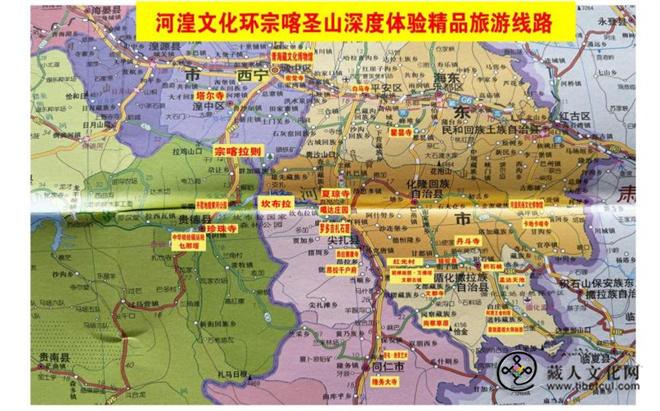

黄河两道下游的河湟多民族文化位于辽阔的大美青海东部。这里是一片深受上天眷顾的土地——黄河与湟水河共同孕育出的河湟谷地。这里历史悠久、文化灿烂,民族团结源远流长,红色文化深入民心。壮美的自然风光、丰富的文化遗存、古老的名胜古迹和多彩的民族风情为这里带来了得天独厚的生态、历史和文化资源。黄河与湟水河流域主要分布在西宁市、海东市、黄南州、贵德县等地,汉族、藏族、回族、土族、撒拉族等各民族在此交往交流交融。河湟谷地许多独特的自然和人文景观是各民族共同开发的产物。走进河湟谷地,更好地品味这片土地上的大美风光和各民族灿烂文化,当地有识之士“串珠成链”,将河湟谷地最具代表性的自然和人文景观串联成河湟多民族文化精品线路”,打造一条令人神往的高原多民族文化风景线,为构建中华民族共有精神家园提供物质和文化基础。

结语

在黄河流域沿线的“唐蕃古道”和“京藏古道”历史文化的大背景下,产生了文成公主进藏和凉州会盟的历史佳话。2020年8月,习近平总书记在中央第七次西藏工作座谈会上强调,要挖掘、整理、宣传西藏自古以来各民族交往交流交融的历史事实,引导各族群众看到中华民族的走向和未来,深刻认识到中华民族是命运共同体,要促进各民族交往交流交融。我们应以黄河两道历史文化为载体,加强和推进黄河两道沿线各民族交往交流交融,进一步强化中华民族文化多元一体格局和铸牢中华民族共同体意识。

作者简介:

噶尔哇•阿旺桑波活佛,出生于青海省循化县文都昆氏家族,是十世班禅大师侄子、系北京白塔寺开创祖师大元第二任帝师亦怜真第二十六代传人,青海文都大寺昆氏座主、西宁宗喀大慈宏觉寺住持。在藏传佛教各大寺院系统性学习和研究五部大论等佛学理论体系,荣获青海省藏传佛教寺院特级经师资格。先后在中国藏语系高级佛学院活佛大专班、深圳弘法寺本焕佛学院汉语系佛学本科班、西安交通大学人力资源管理专科班毕业。

现任中国佛教协会理事、中国逻辑学会因明专业委员会副主任、青海省政协常委、青海省政协民族和宗教事务委员会副主任、青海省佛教协会副会长、青海省因明学会会长、班禅因明学院院长、南海佛学院客座教授、中国藏学研究中心宗教研究所特聘研究员、兰州大学铸牢中华民族共同体意识研究基地兼职研究员、青海民族大学藏学院“因明逻辑与藏文化研究中心” 名誉主任等职。主要著作有《京藏古道——基于元代北京至西藏古驿道研究》《宗喀大慈宏觉寺——唐蕃古道上的千年古刹》《青海文都大寺》(合著)《藏传佛教入门——速成之道》(合著)《皇家护国神王塔——北京白塔寺》(合著)《青海小故宫——瞿昙寺》(合著)《萨迦昆氏家族与帝师八思巴》《文都昆氏家族与十世班禅大师》等8部之外,还有在各类刊物上藏汉两种语言文字发表了《论中华藏学五大理论体系对新时代文化强国建设中的作用》《因明逻辑学在习近平新时代文化强国中的作用》《古象雄文化中羌族的来源考释》、《“一带一路”上传播的佛学文化》《藏传佛教禅文化在历代朝廷的影响》《“一带一路”背景下的藏医学传承与发展》《宗喀巴大师佛学文化思想在“一带一路”上传播的现实意义》《因明学是开启佛学文化宝藏的金钥匙》等30余篇学术论文。