摘要:宗喀巴大师是藏传佛教格鲁派的创始人,是享誉世界的一代佛教宗师,他最初的启蒙经师是青海夏琼寺的创建者曲结顿珠仁钦。根据青海著名格鲁派寺院却藏寺和夏琼寺僧人的口传、一些文献记载和塔尔寺的唐卡等其他资料,兩寺的创建者即曲结顿珠仁钦和却藏・南杰班觉同属一个转世活佛系统,并按照藏传佛教的活佛转世理论,该系统的历辈转世为同一生命体,因而却藏活佛也是宗喀巴大师的老师。同时,却藏活佛为却藏寺和夏琼寺的同一寺主,兩寺同为格鲁派名刹,宗教关系密切。由于这些关系,加之其他原因,却藏活佛在藏区乃至广大蒙古族地区颇有宗教影响。

关键词:宗喀巴;却藏寺;夏琼寺;却藏活佛系统

却藏寺(编者注:资料图 才旺瑙乳/供图)

却藏寺(编者注:资料图 才旺瑙乳/供图)

元至正十七年(1357年)农历十月二十五日,宗喀巴大师降生于安多宗喀(今青海湼中县鲁沙尔镇)。出生不久,在附近曲囑尔静房静修的藏传佛教囑丹派大师曲结顿珠仁钦亲往祝贺,善结法缘。不久,宗喀巴往夏琼寺出家,拜曲结顿珠仁钦为师,习读藏文佛语。6岁时,曲结顿珠仁钦为他做密法灌顶,赐密号敦悦多杰(不空金刚)。宗喀巴7岁时,于曲结顿珠仁钦座前正式削发出家,并受沙弥戒,取法名罗桑扎巴。自此,宗喀巴在夏琼寺师从曲结顿珠仁钦,受学显密诸法和藏族传统文化长达12年,为他以后事业上的成功奠定了佛学和文化基础。明洪武五年(1372年),宗喀巴17岁时奉师命往卫藏深造。他在西藏广参名师、深研经籍,博采各派之长,并择地苦修实践,终于博通显密,成为一代宗师,后创立格鲁派。因此,藏传佛教界公认夏琼寺是格鲁派之源,曲结顿珠仁钦是宗喀巴大师的主要经师之一。

一、曲结顿珠仁钦属于却藏活佛转世系统

却藏寺和夏琼寺的僧人们认为,夏琼寺的创建者曲结顿珠仁钦与却藏寺的创建者南杰班觉为同一个转世活佛系统。两寺的僧人在举办宗教活动时念诵一种题为《本生祈祷颂・狮子吼音》的经文,①为讲述方便,下文称《历辈却藏活佛祈祷颂》,简称《祈祷颂》。经文为藏文长条本,长25厘米,宽8厘米,共5页10面,首面为经名,尾面无字,实际8面,每面5行。经文的内容是对却藏活佛系统12位上师的赞颂,包括法名、主要成就的概括及对他们的祈愿。这12位上师是:圣者智玛麦巴(无垢尊者)、圣者嘎达雅那、若必多杰(游戏金刚)、顿珠仁钦(义成宝)、希姜罗追(智生慧)、和尚喜饶桑布(智贤和尚)、南觉班觉(尊胜富足)、罗桑丹贝坚赞(善意教幢)、阿旺图丹旺秋(佛教自在)、罗桑图丹热吉、罗桑雪珠却吉尼玛(慧贤讲修法日)、罗桑丹贝旺秋(常贤佛教自在)。

经文跋语称:“此《一切教法大弘扬者却藏呼图克图阿旺图丹旺秋之本生祈祷颂.祈愿恒住狮子吼音》,应先前极具敬信之青海圣者根旺官却扎西及其子索南多杰王以及达頼呼图克图夏仲格桑图丹等在途中来函请求着文,继又应其司库曲结オ旦嘉措及观诸法如水中月般的大瑜伽自在师持金刚大法台阿旺却丹之侄措勒玛寺之堪布额尔德尼曲结阿旺丹派等之催请,由释迦比丘罗桑班丹益希奉文殊皇帝之召来黄金大国(指祖国内地——引者注)之途写于衮本强巴林大寺(即青海塔尔寺——引者注)。刻写者为近侍司膳岗钦堪布罗桑克却。”

从上面的跋语看出,这篇祈祷文是六世班禅大师罗桑班丹益希在去京途中驻楊青海塔尔寺时写给却藏活佛阿旺图丹旺秋的。六世班禅罗桑班丹益希(1738—1780)是清乾隆四十四年(1779年)从西藏启程去北京向乾隆皇帝祝寿的。据六世班禅的行程记录,他从是年6月从扎什伦布寺出发赴京,10月抵青海湖畔。10月8日,塔尔寺大法台却藏活佛率僧俗信众往海晏迎接。11日,班禅一行从库库托罗格到察罕托罗格,12日到日月山。15日,班ネ单大师由却藏活佛等隆重迎接到塔尔寺。六世班禅曾长住塔尔寺,不时为信众摸顶、讲经、授法,直到第二年的3月10日率众自塔尔寺启程东行,在塔尔寺共居住了4个月零20天⑴。时任塔尔寺大法台的却藏活佛正是上述《祈祷颂》中的第九位阿旺图丹旺秋。

值得注意的是,《祈祷颂》中在阿旺图丹旺秋之后还有两位却藏活佛,这又做何解释呢?笔者带着这个问题走访了却藏寺的罗桑坦可、阿旺嘉措、罗桑索巴等僧人。罗桑坦可是20世纪末去世的却藏活佛罗桑丹贝旺秋(即《祈祷颂》中的最后一位上师)的管家,多年任却藏寺的寺管会主任;阿旺嘉措是现任却藏寺寺管会主任;罗桑索巴是现在却藏活佛罗桑丹贝旺秋丹增彭措(2001年生)的管家。他们一致认为,现在所诵《祈祷颂》是20世纪应却藏活佛罗桑丹贝旺秋之请,由塔尔寺的却西活佛在六世班禅祈祷文的基础上补写了后两位上师的祈祷颂,由于却西活佛所写部分加在了班禅颂文的中间,故原来的跋语成了两种颂文的共同跋语,时间上不能衔接。至于班禅颂文的原文,惜已丢失不可寻。

六世班禅所写《祈祷颂》中的第七位上师南杰班觉即青海却藏寺的创建者,出生于今西藏自治区堆龙德庆县的却藏地方,明万历年间受四世达赖喇嘛指派来安多地区传教。因出生地和却藏寺之名,从南杰班觉起该转世系统被称为“却藏活佛”。笔者在撰写《青海佛教史》时,以却藏寺的创建者南杰班觉为却藏系统的第一世。历辈却藏是却藏寺寺主、佑宁寺五大囊活佛之一,南杰班觉之后的历辈转世也与却藏寺所诵《祈祷颂》的内容完全吻合。但却藏寺僧人们认为,按照藏传佛教转世活佛追认的传统和六世班禅的祈祷颂,南杰班觉应为第九世却藏,其前上溯到圣者智玛麦巴(无垢尊者)还有8位,而夏琼寺的创建者曲结顿珠仁钦应是第六世却藏活佛。如按此说,却又与六世班禅祈祷颂中的上师数有了矛盾。对此,僧人们称班禅大师在《祈祷颂》中少写了第四世和第五世,这可以以塔尔寺赛多活佛院中的《历辈却藏活佛本生唐卡》作证。

笔者翻阅塔尔寺第六世赛多活佛罗桑楚臣嘉措(1845—1915)于1903年写成的《塔尔寺志》。该书在记述塔尔寺曼巴扎仓(医明学院)时较详细地介绍了却藏活佛,所写却藏系统基本上与班禅的《祈祷颂》相同,只是个别名号在写法上稍有不同,如写第一世是比丘智玛麦巴,第三世是大成就者拉利达巴杂(即若比多杰的梵音,汉译游戏金刚)。值得注意的是,作者写了第三世后说:“这里我所依止的唐卡中尚有两位,因无名号未能写出,望智者另察。”然后写了第六世曲结顿珠仁钦、第七世仲宗・希姜罗追(疑是一位出生于仲姓家族的出家人),第八世仍是五台山的智贤和尚,第九世即却藏寺的创建者南杰班觉。

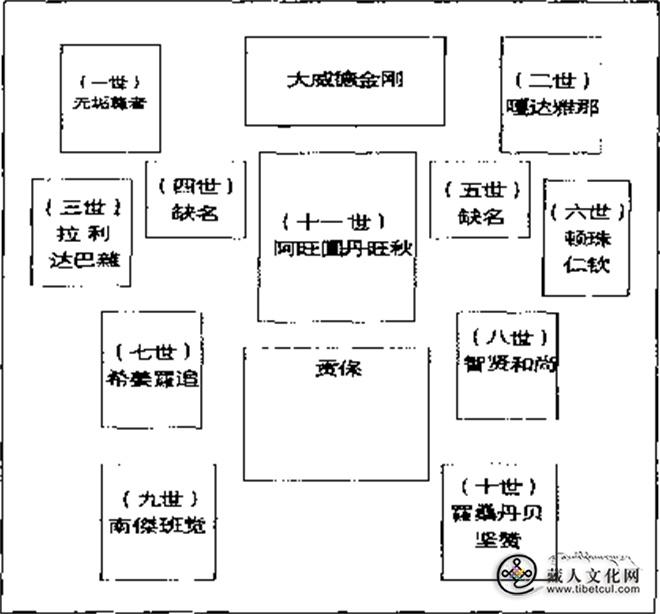

在塔尔寺赛多活佛院的经堂中,笔者看到了却藏寺僧人们所说的《却藏活佛本生唐卡》。这是一幅长75厘米、宽55厘米的清代唐卡,根据唐卡的主尊像阿旺图丹旺秋于乾隆十七年(1752年)至二十六年(1761年)任塔尔寺第二十八任法台,乾隆四十一年(1776年)又任第三十二任法台的史实,可以断定这幅唐卡制成于乾隆年间,时在阿旺图丹旺秋任职期间。唐卡中共有13幅像,除了本尊大威德金刚和贡保护法、主尊像上部左右侧的两尊上师像未注明藏文名称外,其他像下均标有藏文名字,与赛多《塔尔寺志》的写法完全一致。显然,主尊像上部左右侧未标名的两尊应该是第四世和第五世,可以断定却藏寺僧人的说法不虚。唐卡的结构如下图:

为了进一步证实,笔者又査阅了其他文献资料。智贡巴的《安多政教史》在写夏琼寺创建者曲结顿珠仁钦生平时未提及前世情况,只说有人因他出生于热贡顿仁宁地方故称他为“顿仁巴”。《安多政教史》在写历辈却藏活佛时,提到第一世为宗喀巴大师“十二大持教弟子”之第一的仲宗.希姜罗追贝哇,其转世为五台山的一位和尚,但未录名,其后即却藏寺创建者却藏・南杰班觉。这里虽然未把却藏系统与夏琼寺的创建者相连接,但却与宗喀巴大师联系在一起,说明是宗喀巴弟子的一个转世系统。至于仲宗・希姜罗追贝哇与仲宗・希姜罗追,只是写法上稍有不同,实际是同一人。松巴堪布的《如意宝树史》讲,宗喀巴大师的“十二位广智持教弟子”中的第一位是“显见本尊圣容的嘻丹夏孜哇曲结・喜饶迥尼(建堆垄却藏寺)”山。“囑丹夏孜”指西藏甘丹寺的夏孜扎仓,疑此师曾在此担任过僧职,故有“曲结”之称。喜饶迥尼,意为“智生”,而“希姜”即“喜迥”,是喜饶迥尼的缩写。松巴堪布在眉注中说喜饶迥尼在堆垄(即今西藏堆龙德庆县)建却藏寺,完全可以和青海的却藏寺联系起来。对此,《历辈却藏祈祷颂》亦可佐证,说喜饶迥尼“智慧捧掬第二佛陀之善言甘露汁,并以恒常祈祷之カ成为贤哲自在遍主”。人所共知,“第二佛陀”在藏传佛教界就是指宗喀巴大师。喜饶迥尼作为宗喀巴的弟子,应是15世纪人,到南杰班觉1578年降生,将近百年,中间有五台山的智贤和尚,时间上是可以衔接的。

《安多政教史》讲曲结顿珠仁钦时虽未提与却藏系统的关系,但在讲却藏系统时两处提到两者的关系:一次是乾隆三十七年(1772年)却藏・阿旺图丹旺秋出任夏琼寺第三十九任法台时,一次他在夏琼寺大佛殿对着一尊菩萨像手中的莲花茎说他曾在此放有金刚杵和法铃。之后,僧众果然如说取出。因为这是从前曲结顿仁巴(夏琼寺的创建者曲结顿珠仁钦)所放,故大家都传他是其转世"。第二次是乾隆四十四年(1779年),六世班禅大师去京来青海途中,却藏•阿旺图丹旺秋亲往迎接,在智革贝宗(今青海省兴海县赛宗寺所在地)拜见了六世班禅,他向班禅仁波切禀告说,他在夏琼寺和却藏寺实施修建工程时曾有两条大蛇来临,喂了牛奶后蛇便离去。对此,班禅仁波切指示说:“汝昔受生为曲结顿仁巴(即曲结顿珠仁钦——引者注)时曾依止贡保夏和姐妹护法,后来中断,现依修甚好,彼ニ蛇常围绕我旁,可以加持。”之后,大师向他惠賜了许多随许、深奥法门。

对上面《安多政教史》中的第二种说法,オ旦夏茸先生的《夏琼寺志》完全肯定,只是细节上更为具体,说却藏・阿旺图丹旺秋修夏琼寺拉章时,常来两蛇,喂奶后乃去。对此,却藏仁波切请教来塔尔寺的六世班禅大师班丹益希,大师说了与《安多政教史》记载同样的话い。此外,《夏琼寺志》还补充了两条曲结顿珠仁钦是却藏系统的证据:一是阿旺图丹旺秋出任夏琼寺第三十九任法台时,全寺上下甚为恭敬信仰,广传他为曲结顿珠仁钦的转世;二是却藏・阿旺图丹旺秋任夏琼寺法台维修大经堂时,说曾丢失曲结顿珠仁钦的铜像一尊已逾200余年,后在修建过程中果然从地下掘出,众人感觉惊奇,更加确信却藏仁波切是曲结顿珠仁钦的转世也。

综上所述,藏传佛教界承认曲结顿珠仁钦与却藏活佛是同一转世系统。按照追认传统,该系统始于古印度的无垢尊者,至夏琼寺的创建者曲结顿珠仁钦,是第六世;再经宗喀巴弟子仲宗・喜饶迥尼(亦名希姜罗追或希姜罗追贝哇)、五台山的智贤和尚,到却藏寺的创建者南杰班觉,应是第九世;再经罗桑丹贝坚赞(1652—1723),到第十一世阿旺图丹旺秋(1725—1796),负责绘制塔尔寺的《却藏活佛本生唐卡》,请求六世班禅撰写《历辈却藏祈祷颂》;然后是第十二世罗桑图丹热吉(1797—1858)、第十三世罗桑图丹雪珠却吉尼玛(1859—1913);到第十四世罗桑丹贝旺秋(1914一2000),请求却西活佛续写《历辈却藏祈祷颂》;再到现在的第十五世丹增彭措,2001年农历四月初二日生,互助县南门峡镇却藏滩人,2004年农历八月初十日在却藏寺坐床,现学经于甘肃拉卜楞寺。

二、却藏寺和夏琼寺同一寺主,宗教关系密切

青海夏琼寺位于化隆回族自治县査甫乡境内的黄河北岸,由曲结顿珠仁钦(1309—1385)始建于元至正九年(1349年)。却藏寺位于互助土族自治县南门峡镇的却藏滩,由却藏活佛南杰班觉(1578一1651)始建于清顺治六年(1649年)。夏琼寺与却藏寺同属藏传佛教格鲁派,向来关系密切,看极深的宗教渊源关系。按照上文所述,曲结顿珠仁钦是第六世却藏活佛,元至大二年(1309年)生于今青海省黄南州同仁县年都乎乡的夏卜浪村,早年学经于西藏聂塘、那塘、夏鲁等寺,善于佛学论辩,有“安多雄辩论师’’之称。元至正元年(1341年),曲结顿珠仁钦先在故乡建成夏卜浪寺,继建尖扎昂拉赛康寺。至正九年(1349年),曲结顿珠仁钦经实地勘察倡建了夏琼寺,自然成为该寺寺主。此后,曲结顿珠仁钦成为宗喀巴大师的启蒙老师,为宗喀巴后来成为一代宗师奠定了佛学基础。宗喀巴创立格鲁派后,夏琼寺成为青海最早的格鲁派寺院,并视为格鲁派之源。

第七世却藏活佛仲宗・喜饶迥尼(希姜罗追),为宗喀巴弟子,在西藏堆龙德庆始建却藏寺,由此派生出青海却藏寺。第八世却藏活佛智贤和尚,虽只知他是五台山的僧人,但可以想见他对沟通藏汉两语系佛教、促进汉藏文化交流有过贡献。

第九世却藏活佛南杰班觉,今西藏堆龙德庆县人,早年学经于哲蚌寺,博闻强记,学识渊博,善于论辩。明万历三十九年(1611年),从四世班禅罗桑却吉坚赞受比丘戒后,受四世达赖喇嘛指派来安多地区传播格鲁派教法。南杰班觉先在青海湖地区被土默特蒙古首领火落赤父子奉为上师,后因喀尔喀部却图汗入据青海湖地区,遂移居青海东部,受塔尔寺所属的西纳昂索的供养,后任塔尔寺大法台。时值厄鲁特蒙古固始汗灭却图汗部,南杰班觉又受到固始汗的尊崇供养,继任佑宁寺法台10年。清顺治六年(1649年),南杰班觉在今互助县南门峡镇的本朗扎西滩(今通称却藏滩)建成著名的却藏寺,他和他的历辈转世是该寺历史上唯一的寺主活佛。至此,该系统在青海地区以“却藏”为佛号,此转世系统统称为“却藏活佛"。

南杰班觉之后的4位却藏活佛作为却藏寺的寺主,不仅主持却藏寺寺务,而且都担任过夏琼寺法台。十一世阿旺图丹旺秋是章嘉国师若贝多杰(1717—1786)的胞弟和拉科呼图克图阿旺丹增嘉措之胞兄,学经于西藏,由七世达赖喇嘛授比丘戒,并赐“显扬佛教阿齐图额尔德尼诺门罕”的封号和印章。清乾隆三十七年(1772年)至四十六年(1781年),阿旺图丹旺秋担任夏琼寺第三十九任大法台,任职期间主持修建夏琼寺大经堂和却藏活佛院,进一步确立了却藏活佛在夏琼寺的寺主地位。

第十二世却藏活佛罗桑图丹热吉,又是四世章嘉活佛益希丹贝坚赞的胞弟,曾负责兴建却藏寺的释迦佛殿,是为该寺的主体建筑。峻エ后,道光皇帝敕赐4种文字合璧的九龙匾额。道光十三年(1833年),罗桑图丹热吉出任夏琼寺第六十任法台。オ旦夏茸的《夏琼寺志》称,因上辈新建夏琼寺大经堂,该系统成为寺主,是故寺内的主要僧职如上师、引经师、办事人员以及显宗、密宗、时轮三经院的赤巴等,均由却藏活佛任命。

清光绪八年(1882年),第十三世却藏活佛罗桑图丹雪珠尼玛从新疆传教回到却藏寺,经过一段寺院修复工作后,出任夏琼寺第八十一任法台,具体管理寺务。

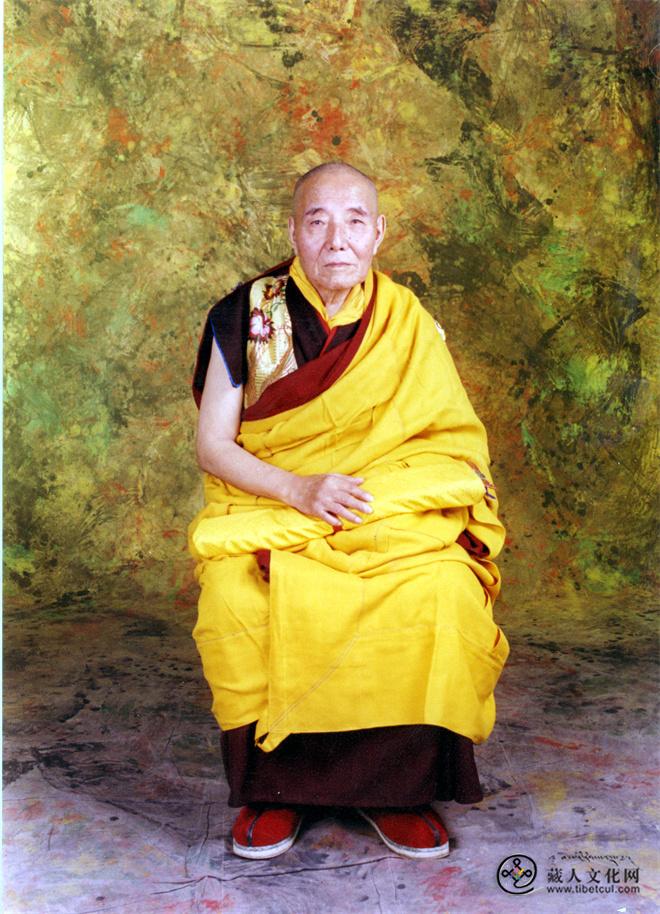

十四世却藏•洛桑丹⻉旺秀活佛(编者注:资料图 才旺瑙乳/供图)

第十四世却藏活佛罗桑丹贝旺秋对夏琼寺更是关心备至,他于1922年首次去夏琼寺讲经传法,1936年任夏琼寺第一百一十任法台。是年二月,罗桑丹贝旺秋迎请九世班禅大师讲经传法,大师住寺4天,传多种密法,亦肯定罗桑丹贝旺秋是曲结顿珠仁钦的转世。罗桑丹贝旺秋遵从大师教诲,撰写寺规,整顿僧规,倡导学经修持。1957年,罗桑丹贝旺秋亲往西藏堆龙德庆的却藏寺,朝拜前辈的宝座、法衣,披阅寺志和有关传记。20世纪80年代后,罗桑丹贝旺秋担任青海省佛教协会副会长、青海佛学院副院长,一直关心却藏、夏琼寺的恢复重建,日夜操劳。夏琼寺凡一切较大事宜的处理、规章制度的制定等均循例报请却藏活佛裁定。却藏•罗桑图丹旺秋是当代仅有的几位能进行时轮大灌顶的大师之一,1996年农历三月,他多次举行时轮灌顶后又在夏琼寺再次做时轮灌顶,约有7万信众参加,扩大了寺院影响。罗桑丹贝旺秋还将部分布施所得捐赠给夏琼寺,作为寺院发展基金。

十五世却藏•洛桑丹增彭措活佛(编者注:资料图 才旺瑙乳/供图)

现世却藏灵童于2001年农历四月初二出生于却藏滩一个藏族家庭,2004年农历八月十日在却藏寺坐床后,2010年农历十月二十五日又在夏琼寺举行隆重的升座仪式,却藏寺寺管会率全体僧人,并有政府主管部门及信众百余人共同护送灵童前往。夏琼寺及其部分属寺800余人,还有来自青海扎藏、佑宁、都兰寺的僧人和新疆、辽宁、河南等省区的许多信众,一起参加了升座仪式。

却藏、夏琼两寺因是同一寺主,宗教关系十分密切。一是互相支持兴建寺院。如1983年却藏寺重建主体建筑千佛殿(释迦佛殿)时,夏琼寺除慷慨解囊捐资外,主动送东风牌汽车1辆,帮助拉运建筑材料,并鉴于却藏寺缺少人手的实际,派寺管会副主任银巴前来监エ。二是两寺来往密切,常互相参与宗教活动。20世纪80年代寺院恢复正常活动后,因各种原因,却藏寺僧人甚少,夏琼寺遂于1990年派罗藏丹增等10名僧人到却藏寺帮助恢复正常的宗教活动,并经却藏活佛建议,由罗藏丹増任寺管会主任,直到1994年才返回夏琼寺;又如1985年却藏寺重建的千佛殿落成,1988年农历九月十三日举行开光仪式,夏琼寺的夏日东、格西、多瓦活佛及一批僧人前往却藏寺参加了仪式。

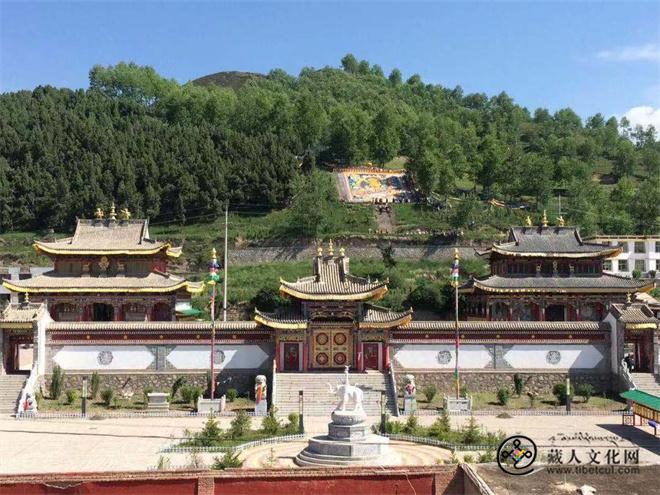

三、却藏系统所辖夏琼寺和却藏寺是著名的格鲁派寺院

寺院是佛教信徒进行宗教活动的主要场所,是宗教信仰最重要的载体。却藏系统及其所辖夏琼寺和却藏寺在藏传佛教界具有很高的地位,甚至对当地藏、蒙古、土、汉等多民族关系产生过深远的影响。夏琼寺历史悠久,不仅缔造了像宗喀巴大师这样举世闻名的一代宗师,成为格鲁派之源,而且一直保持了严守戒律、崇尚讲学经论的良好传统,历史上曾出过不少精通显密、很有佛学造诣的高僧,有的任职甘丹赤巴和达赖喇嘛的经师,如曾任七世达赖喇嘛和章嘉国师若贝多杰经师的甘丹赤巴阿旺却丹、曾为八世达赖喇嘛经师的甘丹赤巴阿旺曲扎、曾为第九世和第十世达赖喇嘛经师的阿旺年智。此外,尚有甘丹赤巴金巴嘉措、名僧阿旺宗哲等。11世纪时把大威德教法最早译介到藏区的热译师多杰扎巴曾在夏琼寺活动过,并派生有转世活佛系统,在护法殿中供有其本尊喜金刚响铜像。另外,护法殿中还供有曲结顿珠仁钦用过的法铃等,而关于其灵塔则有很多奇异的传说。由于夏琼寺在藏传佛教界具有的地位,历来受到蒙藏地区政教上层和中央王朝的重视和扶持,如五世达赖喇嘛及其第巴桑结嘉措、和硕特首领达赖洪台吉等都为该寺捐赠过财物。清乾隆五十三年(1788年),应土观呼图克图・罗桑却吉尼玛之请,乾隆皇帝敕赐汉、藏、蒙、满4种文字合璧的“法净寺”匾额。在清代,由地方官府负责供应夏琼寺喇嘛的衣单ロ粮,这是当时寺院地位的象征。夏琼寺原辖有25座属寺,主要在今化隆县境内,另外今海南州贵德县的白马寺(即郭密却典格寺)、海西州都兰县的香日德班禅行辕等曾由夏琼寺管辖。

却藏寺在清雍正元年曾受到罗卜藏丹津反清事件的株连,建筑被毁,住持却藏活佛罗桑丹贝坚赞(七世达赖嘲嘛的授戒堪布)被杀。但清朝很快调整了政策,雍正十年(1732年),清朝敕令重建,赐名“广济寺”。乾隆三十年(1765年),再赐“广教寺”匾,于寺前山门,许建九龙壁一座,规模巨大,成为当时少有的皇家寺院。不久,清朝又賜“祥轮永护”匾额。却藏寺的九龙壁相传可与北京原北海公园的九龙壁比美,为安多地区最珍贵的历史文物之一。该寺在清代鼎盛时有僧八百余人,建筑宏伟,有章嘉、却藏、赛赤、归化、丹斗、玛甘、阿群、拉科、都兰王、夏日等11位活佛的府邸,属寺有本省化隆县的夏琼寺、湼源县的扎藏寺、贵德县的白马寺、乌兰县的都兰寺,在新疆有焉耆县的却藏苏木寺、和靖县的夏日苏木寺等。旧时广有寺产,香火庄遍布本县南门峡,门源县的黄城、苏吉滩以及海北的刚察,海西的都兰等地。却藏寺地处藏、汉、土、蒙古等多民族杂居地区,这里山势奇特、人杰地灵,历史上先后产生过近70位转世活佛。相传热译师一度在这里修行,留有修行洞,故当地亦名“热洛塘”。由于以上多种原因,却藏寺在藏、土、蒙古族值众中很有影响。

四、却藏仁波切是藏传佛教界很有影响的转世活佛系统

藏传佛教运用灵魂不灭和轮回学说,巧妙地把世俗社会的世袭制度移植到宗教领域,实行了活佛转世制度。转世理论认为,生命体是灵魂和躯体的结合,死亡只是两者的分离,灵魂只能他往而不灭。佛是通过长期修持的得道者,达到了解脱的境界,超出了生死轮回的范围,是无生无死的精神世界的崇拜者。佛前世虽死,却不昧本性,为度众生,再来现世,寄胎转生,这是佛三身之一的化身,藏语称“朱古”,汉译“活佛”,是佛教“三宝”中佛陀的具体体现者。因此,活佛在僧俗信众中一般都有崇高的威望。在现实生活中,活佛往往是党和政府与广大信教群众之间的桥梁和纽带,认识活佛的重要性,并培养好他们,充分发挥好他们的作用,是做好宗教工作的重要环节和手段。

2018年8月,多识仁波切光临却藏寺(编者注:资料图 才旺瑙乳/供图)

却藏活佛系统除了六世曲结顿珠仁钦是宗喀巴大师的老师,十世罗桑丹贝坚赞是七世达赖喇嘛的经师外,好几世与章嘉国师等有血缘关系,加之戒行严谨、修持有成,在蒙藏地区很有影响,深得清王朝器重。清朝曾封却藏活佛为’’持教禅师"“呼图克图"“掌印喇嘛",赐有银制印章。

却藏系统不仅是夏琼寺、却藏寺等寺的寺主,而且是塔尔寺的主要活佛之一,曾修建塔尔寺的医明学院,多次出任全寺大法台。特别是该系统在蒙古族信众中威望崇高,是最有影响的转世活佛之一。早在却藏•南杰班觉时,该系统即与和硕特蒙古首领固始汗建立了供施关系,却藏寺与佑宁寺等都受到和硕特蒙古信众的支持,因而一度为罗卜藏丹津事件所牵连,就算却藏•罗桑丹贝坚赞贵为七世达赖喇嘛的经师,亦因多种原因被处死。但却藏与和硕特的供施关系一直保持下来,如今青海省海西州的都兰寺是与却藏寺关系非常密切的寺院,该寺的衰楚克达什(固始汗后裔)与却藏•罗桑丹贝坚赞同门学经,共同将《时轮经》及其念修法传入却藏寺和都兰寺,成为两寺特有的经法。“历史上由却藏呼图克图认定都兰寺的丹津呼图克图,在特殊情况下参与对都兰寺的管理,而都兰寺的丹津呼图克图也有时出任却藏寺的法台或管家。历辈却藏呼图克图来海西、海北等地主持时轮经大法会时,一般都邀请都兰寺僧众参加,这种宗教上的密切联系一直保持至今。青海湟源县的扎藏寺也是原和硕特蒙古在青海的出名寺院,在海北、海西等地蒙古族群众中很有影响,曾是原青海蒙古29旗联合协商政务的中心,为青海左右翼蒙古盟长代表常设办事处所在地。扎藏寺寺主车臣诺门罕是五世达赖喇嘛的弟子曲结嘉央喜饶的历辈转世。雍正元年罗卜藏丹津反清失败后,扎藏寺作为据点之一,受到严重打击。清乾隆年间,却藏・阿旺图丹旺秋出任扎藏寺法台,致カ于寺院恢复,一度再次兴旺。自此,扎藏寺成为却藏寺属寺,由却藏活佛总管寺院重大事务,至今两寺保持着密切的宗教关系。

却藏活佛在今新疆的蒙古族信众中也一直很有影响。在蒙古诸部中,与藏传佛教格鲁派关系最为密切的是漠西厄鲁特蒙古。据历史记载,最先将格鲁派传入厄鲁特的是三世达赖喇嘛的弟子东科尔・杰哇嘉措,他于明万历年间以达赖喇嘛代表的身份劝说当时作为厄鲁特四部联盟丘尔干(盟主)的和硕特部长拜巴嘎斯皈依了格鲁派,接收咱雅班第达为弟子,成为“黄教传入厄鲁特蒙古的滥觞气但后来新疆蒙古族皈依的却主要是却藏活佛,如焉耆县却藏苏木寺、和靖县的夏日苏木寺等一直受青海却藏寺管格。佑宁寺僧人讲,新疆蒙古族共有45部,藏传佛教寺院54座,1942年,却藏•罗桑丹贝旺秋应邀去新疆讲经传法,54座寺院均尊他为住持,极为崇敬。对此,笔者问及原因,答曰明朝万历年间四世达赖喇嘛从内蒙古到西藏后,新疆蒙古各部派代表去西藏请求达赖喇嘛派高僧到新러讲经传法,达赖喇嘛遂派却藏•南杰班觉到甘青和新疆地区弘扬佛法。后来,却藏活佛虽住青海,但新疆的信众仍承认却藏是他们的上师。对这一说法目前虽尚无文献支持,但新疆蒙古族群众对却藏活佛有虔诚的信仰却是不争的事实。

却藏系统在内外蒙古亦有一定的信仰基础。清代以来,章嘉国师是内蒙古地区的宗教领袖,而数辈却藏与章嘉有亲缘关系,除了密切的宗教联系,却藏系统通过章嘉受到清王朝的器重,多次受封,所格寺院得到賜赏。哲布尊丹巴是格鲁派在喀尔喀蒙古地区(今外蒙古和内蒙古的呼伦贝尔盟、哲里木盟等地)最大的活佛,与却藏所辖夏琼寺联系密切。据オ旦夏茸的《夏琼寺志》记载,夏琼寺第十四任法台益希嘉措为厄鲁特和硕特部蒙古人,在他任职期间,一世哲布尊丹巴洛桑丹贝坚赞(1635—1723)去西藏途中亲临夏琼寺,并应请担任过堪布,自此夏琼寺与哲布尊丹巴建立了密切关系。历史上哲布尊丹巴先后多次为夏琼寺奉献过佛像、佛经、佛塔和供物。

总之,夏琼寺和却藏寺以历史悠久、名僧辈出享誉藏区,其共同寺主却藏呼图克图因其第六世曲结顿珠仁钦为一代宗师宗喀巴的老师更受到人们的普遍敬仰。藏传佛教的转世理论和追认传统将不同的生命体串成一个系统,并把夏琼寺、却藏寺以及其他寺院紧密联系在一起,进而影响到这些寺院的信仰区。这样,佛以伟人扬名,寺以佛而发展,佛与寺院为纽带,连接信众,形成若干信仰小区,这些小区又互相联系,而成一体。这就是藏传佛教信仰状况的历史和现实,人们不可不察。

作者简介:蒲文成(1942年11月-2017年6月20日),别名白玛曲扎,男,汉族,青海省乐都县人,古藏文研究生毕业,获硕士学位,藏学研究员,1960年参加工作,青海省委党校、青海大学、青海师范大学、青海民族大学特邀教授,先后被评为青海省优秀专家、全国有突出贡献的中青年专家,自1993年起享受国务院政府特殊津贴。长期从事藏族史、藏传佛教、民族宗教理论与问题等多学科领域的研究,多次承担国家和青海省社科规划立项课题,深入藏区调查藏传佛教寺院、教派和社会宗教问题,研究藏传佛教各派的传播历史和现状,整理、译注藏文古籍等,成绩突出。先后出版著书(含合作)近21种,发表学术论文160余篇,其中15项成果获省级以上奖励,有的获全国“五个一工程”入选作品奖。为继承、弘扬藏族传统文化和促进民族文化交流作出了重要贡献。(编者注:简介摘自百度百科)

原刊于《西北民族大学学报(哲学社会科学版)》2011年第2期,原文版权归作者和原单位所有,注释及参考略。