提要:却藏寺是藏区北方四大寺院之一,在黄河以北藏传佛教中地位极高。寺院建筑几经损毁、修建,如今清代遗存建筑与陆续修建的建筑并存,文章通过对寺院的访查和测绘,选取寺院九龙壁遗迹、院墙和各建筑围护墙体,对其基本形式和构造做法进行研究,并简要分析其中蕴含的构造智慧和文化内涵,对却藏寺建筑在保护、营建和人居环境与文化方面都具有一定的意义。

关键词:却藏寺;墙体;九龙壁遗址;构造

却藏寺地处青海省互助土族自治县南门峡镇,是一座藏传佛教格鲁派寺院,由哲蚌寺高僧始建于清顺治六年(1649年)。寺主却藏活佛为清政府最早敕封的大呼图克图之一,关系密切的章嘉活佛是清代驻京呼图克图、国师,京城及内蒙等地的佛教领袖。清道光十年(1830年),皇帝出巨资以施主身份在却藏寺修建了释迦千佛殿,殿顶铺馏金铜瓦,饰金龙九条,殿前建九龙壁,规格堪称“皇家寺院”。一度在国内藏、蒙地区乃至内地与沿海及港台、东南亚等地有着深远影响和极高的声誉,2006年5月被国务院批准为全国重点文物保护单位。360多年间,却藏寺历经多次焚毁重建,现存的却藏寺建筑中,年代久远的遗存仅有九龙壁的夯土墙,却藏、章嘉活佛府邸的部分建筑,其他建筑多为1985年后重建。

笔者与小组成员对却藏寺建筑群进行了细致的调研和测绘,对其营建与构造做了细致分析,文章选取构造的重要组成部分——墙体进行研究,以小见大,既能传递出这一地区匠人的建造智慧和宗教特色,也反映了青海东部地域藏传佛教建筑的墙体特征。

一、背景因素

1、地理气候环境

却藏寺所属境内海拔2750~4100米,属温带大陆性气候,干旱少雨,年平均温度3℃~4℃,降水量600mm左右,年风向以东北风为主。寺院依山而建,东西二山环抱,东“龙山”,如青龙绕卧,西“凤凰山”,如凤凰展翅,呈龙凤朝阳状;寺前的青狮山、白象山似屏障拱卫,山上松柏苍翠,所处环境肃穆幽静。"

2、宗教文化、建筑年代与建筑型制

却藏寺作为清藏传佛教皇家寺院,建筑风格藏汉结合,既有藏传佛教寺院建筑的特点——厚重的收分墙体、红色边玛墙、金顶等,也有中国传统古建筑的特点。

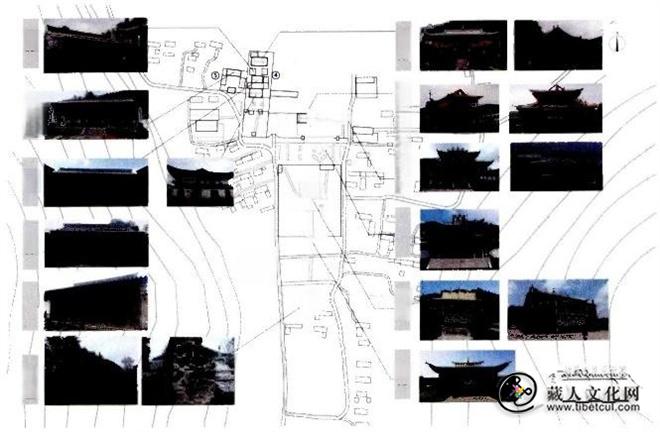

在整个寺院建筑现状中,①九龙壁遗迹,建于1830年,是我国四座九龙壁之一,寺院中唯一的一座;②山门和围墙,局部清代遗存,大多为1985年后修建;③释迦千佛殿,1985年在原址上重建,二层藏式殿堂,仿之前的型制;④却藏活佛府邸,一进三院,坐南朝北,由二层小经堂、大小过庭和新建的活佛府邸,共有80间房屋组成,为清(1887年)遗留古建筑,近几年保护维修,砖木结构;⑤章嘉活佛府邸,原一进二院建于1649年,现存有东西厢房、坐南朝北二层楼共27间房屋,砖木结构;⑥⑦宗喀巴大殿、龙尊王佛大殿系近几年新建仿古建筑。(图1)

图1寺院建筑布局现状(图片来源:作者自绘自摄)

图1寺院建筑布局现状(图片来源:作者自绘自摄)

二、墙体的基本形式与构造

1、基本类型与形式

却藏寺建筑的墙体类型有寺院围墙、建筑外围护墙体和照壁(清九龙壁遗迹)。形式有夯土墙和砖墙,砖墙又分藏式和中国传统砖墙两种。明清时期,砖石墙在中国古建筑中的地位得以提升,在一些级别较高的建筑中得到广泛应用,却藏寺建筑墙体多为砖墙体。外围墙、千佛殿墙体为藏式砖墙砌体;山门、活佛府邸为传统木结构砖墙砌体。

(1)九龙壁遗迹(夯土墙)

九龙壁建于清道光十年(1830年),毁于1958年,至今280多年,损毁60年,仍坚固无比。据描述,昔日的九龙壁由壁座、壁身和庑壁顶组成,壁面高浮砖雕。现存的土坯墙遗迹位于千佛殿山门前约100米处.擘面朝南,壁座长326米,宽45米,高15米.壁身长30米,厚19米通体残高73米。考古专家通过残存的墙基推算,墙体的长度要超过60米。

(2)院墙(藏式砖墙)

却藏寺外围墙虽有几段不同时期和砌筑方法的砖墙,但均为厚重的收分藏式墙体,坚固稳定。

(3)外围护墙体

外围护墙体主要有千佛殿的藏式墙体和活佛府邸古建筑砖墙两种形式。府邸墙体由山墙、檐墙(槛墙)、后封墙编成,现存主要为1985年后古建保护修缮时陆续修建的砖墙。

2、构造处理

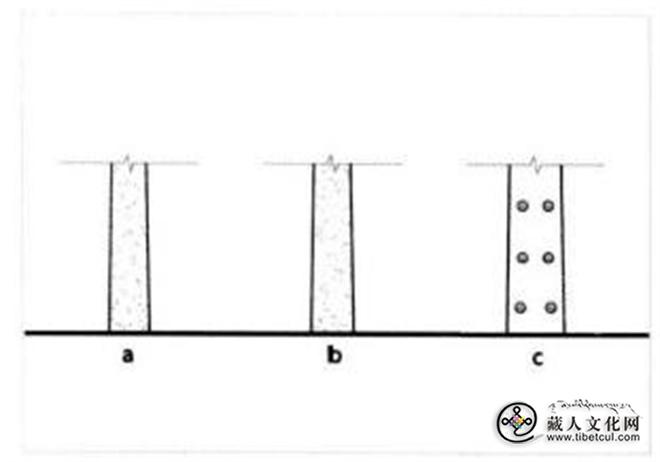

(1)夯土墙

建筑中出现的夯土墙有三种基本构造处理形式.在筑夯土墙的过程中加入不同的材料:a加入石块和瓦砾充当墙体的骨科,通过加强夯土的粘结度和减缓分化速度来提升墙体强度:b沿墙延伸的方向铺设枝条或秸秆,起拉结和粘结作用,避免墙体轴向上的分离C以较长较相的木头为骨架,进行拉结.保证较长、较高、较厚的夯土墙不因体犁和自重大而倒塌,保持其强度和完整性。(图2)

图2夯土墙构造处理方式(图片来源:作者自绘)

图2夯土墙构造处理方式(图片来源:作者自绘)

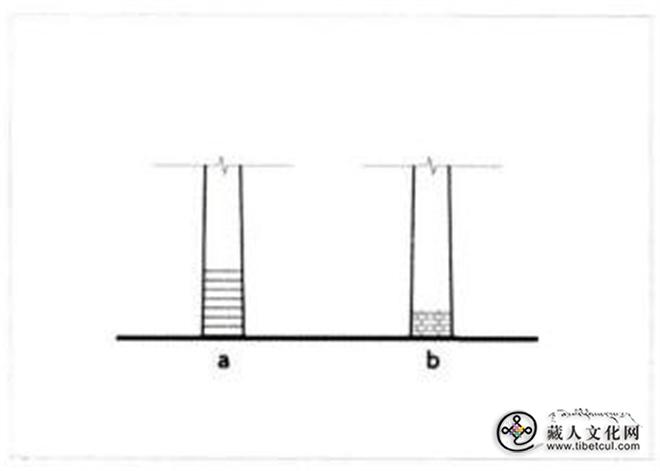

由于夯土墙本身遇到潮湿的环境容易被侵蚀,防潮处理尤为重要。在该地区有以下防潮处理做法:a.筑造夯土墙时先在底部铺设一层约1cm厚的石灰,之后在上面夯土约10cm,依次交替多次,其原理主要是利用石灰的吸水性,防止水分由根部向上侵蚀,很好地阻滞了水分对上部墙体的破坏。b.在墙体基部砌筑20~40cm厚的石头或砖层作为基础,再在此基础上夯土,充分利用材料的特性,将不易被侵蚀的材料作为基础。(图3)

图3夯土墙防潮处理(图片来源:作者自绘)

图3夯土墙防潮处理(图片来源:作者自绘)

九龙壁夯土墙采取了一种特殊处理工艺,“将过了筛的细土蒸到一定温湿度,均匀地铺撒在墙基上夯实,每个夯土层厚达14cm,再在上面敷一层1cm厚的由生石灰、糯米浆和成的黏合剂,再筑一层土,筑成的墙基干透后凝结成“铁板”一块,防水防渗防风化,比水泥还坚固。”石灰层,既防潮吸湿,又对整座壁体起到牵拉作用。另外还用直径8~10cm的柏木作骨架,“柏木取材于南门峡,其木质之坚硬程度,可以与钢筋比美。”因此,夯土墙遗迹十分坚固,柏木丝毫没腐朽。(图4)

图4九龙壁处理工艺(图片来源:作者自摄)

图4九龙壁处理工艺(图片来源:作者自摄)

(2)砖墙

a.藏式砖墙:通过砖砌方式的变化逐层收分,墙体外表面涂红色涂料。寺院围墙上下分三部分——勒脚石、主墙体、顶部砖,其中,主墙体横向分砖层、覆层,砖层有夯土砖、青砖,覆层为一层泥坯,刷红色涂料。具体做法是在地基之上由四、五层砖砌台基,并做收进,在此基础上逐渐砌砖做墙身,墙体收分约5°左右,顶部做装饰样式的收进处理,顶层置一排筒瓦。千佛殿墙体做法为砌80cm高的长方形石块层墙基,依次向上砌墙身,一、二层分界处做线脚处理,二层砖墙顶部做线脚和藏式装饰处理,墙身开小窗。

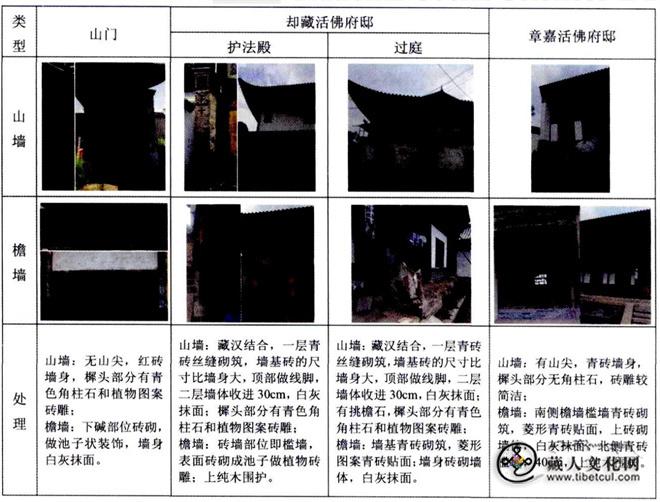

b.古建筑传统砖墙:外围护砖墙以山墙和檐墙为主,与一般古建筑山墙一样,其结构由上到下有搏风板、挑檐石、主体墙、腰线石、墙裙、角柱石组成,砌筑方法各不相同。却藏寺诸殿的檐墙为上木结构围护,下槛墙,槛墙直接由青砖或红砖砌筑或表面贴带花纹的砖石。不同等级、年代的建筑构造处理略有不同,图表中对山墙和檐墙分别进行对比分析。(图表1)

图表1传统砖墙的形式与构造(图片来源:作者自绘)

图表1传统砖墙的形式与构造(图片来源:作者自绘)

三、结语

建筑的建造凝结着实践而来的经验智慧,承载着独特的文化内涵。却藏寺建筑墙体通过对原材料的构造处理和砌筑工艺来提高墙体的稳定性、坚固性,同时,将藏传佛教文化通过他们独特的工艺手法和符号表现出来。作为藏传佛教皇家寺院,在墙体形式和构造上采用藏汉融合的手法,无论是藏式砌筑手法还是汉式传统做法,通过收分、墙基砌筑、对材料的特殊工艺处理和墙体表面处理等做法,均达到了稳定、防潮、防火、保温隔热和装饰的效果。另一方面,这些做法也是文化属性的反映,有着藏传佛教的宗教属性和皇家寺院的规格,而不同建筑墙体现状,也折射了不同时期墙体工艺的变化以及却藏寺的兴衰历程。

参考文献:

(11聂玛才让,青海却藏寺调查[J].青海师范大学学报(哲学社会科学版),2013,(03):82-85

[2]阿德成,清代著名皇家寺院——却藏寺[J].中国土族,2011,(02):15-18.

[3]程德美。洁净的水——却藏寺[J].中国西藏(中文版),2011,(04):78-83.

[4]张卓远,李世晓,邱熹峰。古建筑砖石墙体的结构性保护与施工[J].中国文物科学研究,2008,(04):47-50.

[5]石四军,古建筑营造技术细部图解[M].辽宁科学技术出版社:沈阳,2010,3.193-199.

[6]张雯.土生土长[D].中国美术学院,2013.

[7]郭晓芸.第一阅读——皇家九龙壁藏身青海古寺[N西海都市报,2014-3-31.

作者简介:史琛灿,西安建筑科技大学硕士研究生。

原刊于《建筑与文化》 2017年第7期,原文和图片版权归作者和原单位所有。