摘要:大昭寺一层中心佛殿后壁正中小室前的一组木作构件被命名为“叉手”,属于汉式建筑风格,其形制颇为特殊。梳理汉地叉手的演变过程发现,大昭寺叉手与汉地唐宋时期叉手构件有所区别,而与南北朝时期敦煌壁画中的人字栱构件更为相似。后弘期初期藏地出现该类汉式建筑构件,可能与吐蕃时期重要佛教建筑桑耶寺和后弘期初期河西敦煌地区佛教对藏地的影响有一定关系。

关键词:叉手:人字栱:大昭寺:敦煌:后弘期

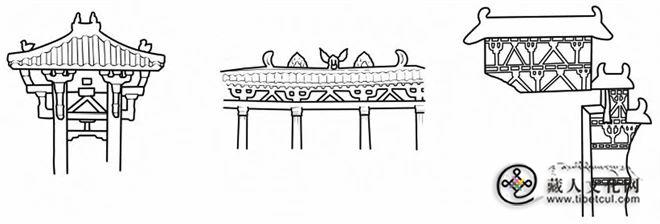

拉萨大昭寺是我国古代木作建筑中的重要遗存,包含我国汉式、藏式和印度、尼泊尔等艺术风格。其中,中心佛殿一层后壁中心佛堂外的三角支撑木构件(见图1-1),宿白先生在《藏传佛教寺院考古》中指出其为“叉手”构件,年代应属于11世纪前期以后至14世纪中期。屠舜耕则认为大昭寺此木作是“在以后的维修中采用斗栱、人字叉手等唐宋时的手法”。此后霍巍提出,大昭寺此木作为“人字大叉梁的结构,显属唐代的建筑手法。”仅阎明在《藏式建筑的装饰艺术》一文中称这类构件为“式样比较特殊人字栱”。

该构件是西藏地区罕见的古代汉式木作构件,但关于其时代和性质的辨别,尚未有更加深入的论述。本文拟从汉地叉手演变和大昭寺木作的现场调查出发,对比唐宋时期汉地的叉手构件和图像,厘清大昭寺该构件的时代与性质。

一、汉地叉手的演变

叉手,是中国古代建筑大木作中的三角支撑构件,应用广泛、由来已久,在其发展历程中,经历了位置、功能、形制的早晚演变,傅熹年、冯继仁等学者先后进行过总结,主要有以下三类:

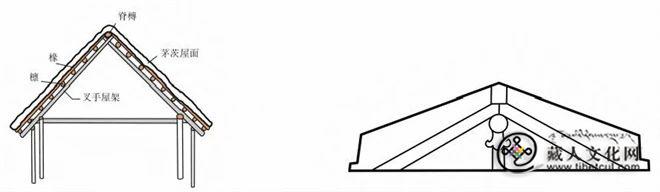

(一)叉手屋架

最早的叉手以屋架形式出现,是由一水平向横梁,其上置斜梁组成的三角形构架。叉手屋架“与抬梁、穿斗式梁架以纵向檩条作为主要承重构件不同,其横向斜置的木梁,是屋面椽望之下最重要的承重构件,斜梁或两端搁置在墙体之上,或一端直接支撑在墙体另一端支撑在内(金)柱柱头上”。叉手屋架的缺点是进深一般较小,只有一间,规模不大。叉手屋架在东汉以前的建筑中得到广泛应用,东汉以后随着抬梁式屋架与穿斗式梁架的日臻完善,叉手屋架逐渐消失。

图1:大昭寺“叉手”木作:1、叉手形制(作者自摄);2、叉手构件位置示意图

叉手屋架的出现可以追溯到史前时代,在夏商时期已经广泛应用。杨鸿勋先生在对二里头宫殿西廊庑进行复原研究中认为,跨度6米的西庑梁架使用了大叉手形式的屋架(见图2-1)。另外,至迟在北魏时期,叉手屋架中间就已经出现了蜀柱来支撑脊槫。北魏宁懋石室两侧减地雕刻的叉手屋架便在中间雕刻出了蜀柱(见图2-2)。可见,横枋上置斜撑、中间加蜀柱的搭配早在北魏就已见雏形。

图2屋架叉手:1、二里头遗址F1廊庑叉手屋架示意图;2、北魏宁懋石室叉手

(二)人字栱

根据现有实物资料考证,至迟在东汉时期,叉手屋架补间铺作上的形制就已经演变为承托檐下横枋的三角支撑构件,即人字栱。现藏于国家博物馆的东汉绿釉陶水亭,上层屋盖下两柱间补间铺作以及下层补间铺作均设人字栱(见图3-1)。

冯继仁提出,“至南北朝时期,人字栱广泛使用。这一时期,一斗二升完全由一斗三升所代替”,人字栱多为直臂人字栱,即两斜撑的脚部平直,斜撑上置小斗承托枋。在南北朝石窟壁画建筑中,可见较多人字栱图像,其中数量最多的类型为直脚人字栱。如云冈石窟第8窟东壁浮雕佛殿上的补间斗栱,两斜撑组成的三角形直臂人字栱支撑檐下横枋,人字栱置于额枋之上,柱头铺作多为一斗三升的斗栱(见图3-2)。

另外,也有人字栱与蜀柱、一斗三升相结合的人字栱组合。莫高窟275窟为北凉石窟,其壁画中建筑的补间斗栱除两斜撑和横枋组成的直臂人字栱外,还有直臂人字栱其上再置小斗,小斗上再置一斗三升的组合,此外还有蜀柱加一斗三升斗栱的组合(见图3-3)。可见,直臂人字栱、蜀柱、一斗三升的组合在十六国南北朝时期已经出现。

图3东汉至隋代之前人字栱:1、陕西绿釉陶水亭;2、云冈石窟第8窟东壁浮雕佛殿;3、莫高窟275窟局部图

自北周之后,人字栱就逐渐向曲脚、低矮变形。隋代至初唐时期的人字栱多为曲脚人字栱,即脚部翘起,更类似“人”字的形象。初唐之后,随着屋面举折制度的变化,房屋出檐加深,补间斗栱逐渐具备出跳功能,人字栱逐渐消失。

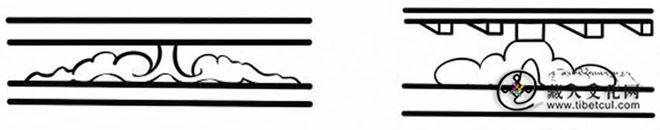

但是,初唐以后敦煌壁画中的补间斗栱仍有部分人字栱图像,这些人字栱图像曲脚幅度较大,还有的双脚卷曲,类似于变形的驼峰(见图4-1、4-2)。

图4中唐曲脚人字栱:1、榆林25窟;2、莫高窟361窟

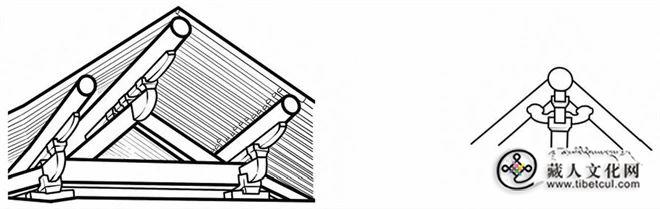

(三)抬梁屋架中的叉手

唐以后,叉手位置上移,成为了抬梁式屋架的构件,起承托脊槫的作用。如山西五台县佛光大殿的屋架(见图5-1),叉手置于草袱之上,其上再置捧节令栱以承托脊槫。五代之后的作为抬梁式屋架构件的叉手出现了蜀柱,如五代龙门寺西配殿,其下还有驼峰固定,两宋以后的叉手构件出现了丁华抹颏栱,叉手的位置继续上移,如山西五台县金代延庆寺屋架叉手(见图5-2),叉手位置上移,位于脊槫与其下替木之间,施丁华抹颏栱以固定叉手两斜撑。

图5抬梁屋架中的叉手:1、佛光寺大殿屋顶剖面;2、金代延庆寺屋架叉手

基于上述演变规律,宿白先生指出:结合内地建筑中,五代以后抬梁式屋架的叉手构件出现蜀柱、重庆井口宋墓中月梁之上置一斗三升的做法,可推断大昭寺叉手出自11世纪前期以后。也就是说,宿白先生认为大昭寺此木构的出现与汉地抬梁式屋架中叉手的形制演变及其对藏地的影响有关。

二、大昭寺叉手考辨

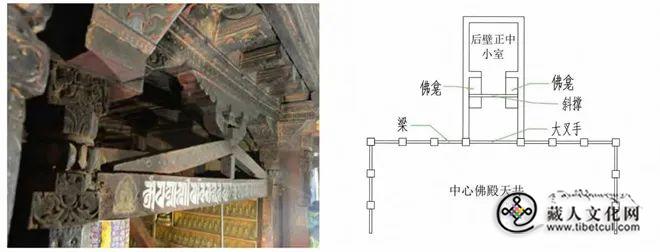

大昭寺内的叉手,位于大昭寺中心大殿后壁中心小室通往天井的廊道前端(见图1-2),在廊道中的放置高度较高,叉手下端横枋距室内地面5.28米,其上天花距室内地面在7.00—7.17米之间,叉手通长3.61米,由于叉手所在位置较高,攀爬测量不容易做到,因此缺少叉手细部的测量数据。叉手结构为两斜撑置于两柱间的横枋之上,中间有一蜀柱,斜撑上再置大斗,其上再置一斗三升的斗栱,大叉手上为一晚期托木,再承平棊枋。

唐宋时期作为抬梁屋架组成部分的叉手构件,未见一斗三升的组合,唐宋之叉手早已上移,成为大型屋架中承托脊槫的构件。大昭寺叉手位于后壁正中小室通往天井的廊道之间,其上除托木外,主要功能为承托平棊枋,故大昭寺叉手在功能上与唐宋屋架中叉手构件的功能也相差甚远。

可见,大昭寺叉手的风格显然与内地唐宋时期的叉手有所差别,更接近南北朝时期作为补间斗栱的人字栱构件。宿白先生对大昭寺建筑的分期研究中指出,大昭寺一层中心大殿后壁中心佛堂系10世纪末至13世纪前半段扩建,属于大昭寺建置的第二期。大昭寺叉手的位置正处在该时期建筑所扩建的区域,因此,大昭寺叉手很可能是在这一时期修建的。

然而,西藏现存已知同为后弘期初期的古代寺院建筑中,未见同类建筑构件实物,实体构件仅大昭寺一例,故宿白先生称之为“西藏所建内地斗栱之最早例”,其特殊意义可见一斑。但是笔者在与大昭寺叉手时代接近的佛教绘画中,找到了两件类似的木作图像。

一是现藏于西藏博物馆的11世纪藏文写卷《阿底峡传》中绘有类似的建筑构件(见图6-1)。该建筑旁有藏文题记,意为“印度超戒寺”,形制似后弘期较为流行的“亞”字形布局,采用汉式屋顶,屋檐下柱头铺作为一斗三升斗栱,两柱间补间铺作为两斜撑加蜀柱,其上置小斗再置一斗三升的组合,以承托其上挑檐枋,其结构、功能都和大昭寺叉手类似。

图6其他藏地人字栱图像:1、11世纪《阿底峡传》所绘建筑构件;2、托林寺护法神殿坛城图局部

二是在西藏托林寺护法神殿壁画中也出现了类似人字栱的构件(见图6-2)。托林寺“人字栱”位于托林寺护法神殿坛城图中一建筑之上,下部由两侧斜撑、中间蜀柱组成,上部似一斗栱,承托檐部,与大昭寺叉手较为相似。

值得注意的是,《阿底峡传》的作者嘉·尊追森格受阿里古格王拉喇嘛益西沃之命,多次赴印迎请阿底峡,阿底峡最终在1039年抵达阿里,并先后在阿里、聂塘、拉萨、桑耶等地宣扬佛法。印度超戒寺,是古印度佛教著名寺院和密教学术中心,寺院在13世纪已被烧毁。该写卷中绘制的超戒寺采用汉式屋顶,并使用汉地建筑构件人字栱,可能并不是印度超戒寺的真实样式,而是嘉·尊追森格本人的创作。

托林寺是阿底峡大师入藏后重要的住锡地之一,位于今阿里地区扎达县,象泉河南岸的平坦台地上,由9世纪中叶逃往阿里的一支赞普王室后裔吉德尼玛衮之孙益西沃所建,建寺年代为10世纪末,是藏传佛教后弘期初期重要的佛教寺院。后阿底峡驻此讲经,大译师仁钦桑布担任翻译,从而使得佛教大盛,因此托林寺被认为是“上路弘法”的发祥地,是阿里地区最有名的大寺院。

唐以后在内地建筑中逐渐消失的人字栱,为何会出现在藏地佛教后弘期初期著名的佛教建筑和图像中呢?下文将对此疑问逐一考证。

三、大昭寺叉手来源探析

约公元842年,吐蕃末代赞普达玛乌东赞被刺身亡后,吐蕃进入分裂期,藏传佛教前弘期自此结束。至10世纪初期,后弘期佛教兴起,“下路弘法”、“上路弘法”蓬勃发展起来。

(一)“下路弘法”的可能性

目前吐蕃时期出土材料中唯一一处人字栱图像是青海乌兰泉沟墓葬出土的壁画(8世纪),壁画中绘制了一四柱三开间建筑,柱间置额枋,额枋之上、柱头之间置普柏枋,其上再置斗栱,柱头斗栱为两跳五铺作斗栱,补间斗栱每间一朵,为一曲脚人字栱(见图7-1)。该类型建筑风格在初唐至盛唐的敦煌壁画中大量可见,如盛唐时期莫高窟172窟北壁所绘建筑(见图7-2)。

图7:1、泉沟墓壁画;2、莫高窟172窟局部

值得注意的是,虽然泉沟墓人字栱两脚部弯曲上翘,且装饰较多,为唐代及之后形变为类似驼峰构件的人字栱,但是其绘制建筑整体风格和敦煌壁画中南北朝建筑绘画风格极其类似。如莫高窟275窟中所绘建筑,均以红色描绘柱体和枋,蓝色绘屋盖,色彩使用较为简单,线条较为简洁、抽象,细部描绘不多见。可见,画师在模仿敦煌等汉地图像的同时,也可能会有出于某些原因的改变和创作。由此可见,吐蕃占领敦煌的中唐时期,敦煌壁画中流行的人字栱图像已经演变为双脚卷曲、类似于驼峰的形制,而且这种双脚卷曲人字栱也出现在青海吐蕃统治时期墓葬壁画中,但并未进入卫藏地区。

青海地区是敦煌通往吐蕃的重要通道之一,也是吐蕃与河西地区往来的媒介之地。达玛乌东赞灭佛后,史称“三哲贤”的僧人逃往安多地区,修行传法的足迹遍布安多及河湟地区,信徒如云。后来,其中十名弟子返回卫藏修建大量寺院,许多旧寺也得以修复,是为“下路弘法”。

11世纪前期,吐蕃后裔在青海建立了唃厮啰政权,先后以宗哥、邈川、青唐为政权中心,一百年间从青海东北部扩展至河、洮、岷、叠、岩等地,势力范围甚至扩展到甘肃的部分地区,一度成为宋和西夏政权互相牵掣的工具。唃厮啰政权独尊释教,弘扬佛法,“吐蕃(指宗喀吐蕃)重僧,有大事必集僧决之,僧罹法无不免者。城中之屋,佛舍居半。”可见当地佛教之兴盛。

2010年,青海省化隆县丹斗寺附近发现几处古代佛教岩窟遗存,该地区自南北朝隋唐时期就是佛教兴盛之地,在10世纪末期又成为藏传佛教后弘期的发源地之一,“三哲贤”曾在此定居、修行,并收了拉钦·贡巴饶赛为弟子,这位弟子后来成为了“下路弘法”的领导者。其中第四窟发现的藏文印经残页与黑水城出土印经极为相似,发现的“擦擦”形制及佛、菩萨造型与西藏阿里托林寺出土的“擦擦”较为接近。丹斗寺附近其他三个岩窟(第1窟、第2窟、第3窟)壁画年代都为北魏时期,但未见建筑图像。

尽管卫藏地区与敦煌的交往通道被西夏、唃厮啰阻隔,但从文献记载和出土实物来看,三方之间的往来是非常密切的。《宋史》记载:“厮啰冠紫罗毡冠,服金线花袍、黄金带、丝履,平揖不拜,延坐劳问,称‘阿舅天子安否’”,唃厮啰“大约党项吐蕃,风俗相类”。宋元丰四年(1081),北宋伐夏,切断西夏经河湟谷地通往吐蕃的要道,然宋哲宗元符二年(1099)尚有“西蕃、夏贼往来便道”。但是,存在大量人字栱图像的敦煌石窟,同时期(西夏统治)壁画少有建筑画,风格更似晚唐浓墨重彩风格的延续,被认为出自中原画师之手,并不见南北朝风格人字栱的图像。

故可推测,大昭寺叉手等后弘期藏地人字栱图像来自“下路弘法”的高原东部地区的可能性较小。

(二)“上路弘法”的可能性

宿白先生提到,大昭寺建制的第二阶段(9世纪40年代至14世纪中期)经过阿里地区等方面的多次维修。《贤者喜宴》记载,阿里王室后裔“阿年梅之子日乌梅,彼曾任印度多处地方之主宰……复为逻些大昭寺主殿奉献金顶”。日乌梅是亚泽王系第七代王(生卒年代不详),亚泽在今天的尼泊尔西部、紧靠我国普兰县南部,属于“上路弘法”的范畴。可见,虽然文献中无明确记载大昭寺叉手所在区域的扩建是谁为之,但从上述文献记载来看,阿里地区的“上路弘法”在这一时期对大昭寺的影响是存在的。

托林寺是“上路弘法”的重要中心之一,是藏传佛教后弘期初期的重要遗存。《西藏佛教发展史略》记载,托林寺是“仿照桑耶寺修建”,可推测托林寺的建筑形制与桑耶寺建筑应当有渊源关系,托林寺壁画中的人字栱图像有可能来自对桑耶寺的模仿,这也符合藏文文献《阿里王统记》中阿里王室恢复吐蕃佛教旧制理念的记载。

2019年,阿里札达县卡孜寺残塔清理出壁画及文书等遗物,卡孜寺附近是后弘期初期大译师仁钦桑布父系家族政教势力核心地区,推测该塔修建自10世纪早中期至11世纪。但研究者认为,该佛塔中三世佛与八大菩萨图像分别继承了8—9世纪藏东及敦煌沿线的主流题材和桑耶寺乌孜大殿中汉式三世佛的图像。除此之外,卡孜寺内13世纪的十二天图像、佛塔四角天王图像都被认为与敦煌地区佛教有密切的关联。

另外,张亚莎在研究扎塘寺壁画风格时提出,敦煌艺术存在于卫藏,她认为五代至北宋时期敦煌艺术由北向南经湟水流域向卫藏传播,西北吐蕃也与河湟地区保持着密切的联系,西域艺术频频出现于卫藏,也可能与西北吐蕃和卫藏地区的交流有关。可见,托林寺所在地区作为“上路弘法”的中心,与桑耶寺和敦煌地区佛教图像都有密切的联系。

桑耶寺是“吐蕃佛教第一寺”,位于山南市扎囊县,始建于8世纪后半叶,屡经废毁和修葺,也是后弘期“下路弘法”的重要佛教寺院,在西藏佛教史上意义重大。桑耶寺中心大殿乌策大殿第二层以上部分在文革中被拆毁,现存乌策大殿第二层以上为1986年按原式重修而成。从建筑风格来看,其糅合汉、藏、印三种建筑风格。据藏文文献《红史》记载,吐蕃时期的桑耶寺曾经有三层,“其下层为吐蕃式样、中层为汉地式样、上层为印度式样”。从上述记载中可以看出,桑耶寺中心大殿曾经有汉式建筑。

众所周知,桑耶寺的修建受到河西(敦煌)地区佛教的影响。《拔协》记载桑耶寺中层大殿的佛像是“照着内地的模样塑造。主像是大日如来佛:右边塑的是过去佛燃灯:左边塑的是未来佛弥勒(慈氏)……左右菩萨为亲近眷属八大弟子”。近年来,较多学者指出桑耶寺的殿堂绘塑配置来自同时代的敦煌。如谢继胜在研究扎塘寺主殿造像时指出:扎塘寺纵三世佛组合与桑耶寺有关,两者的造像组合都来自河西走廊的敦煌。

由此我们可以推测,藏地人字栱图像的流传,很可能是吐蕃时期从敦煌传播到桑耶寺,又在后弘期从桑耶寺传播到托林寺、大昭寺。后弘期初期,藏地佛教百废待兴,佛教徒试图复原吐蕃佛教图像风格,将“吐蕃旧制”用于修复、建造寺院:卫藏地区接受了来自“上路弘法”的大量影响,大昭寺叉手也许就是在这样的历史背景中出现的。(本文在写作过程中得到陕西省考古研究院张建林研究员和天津大学丁垚教授的帮助和指导,在此表示感谢。)

本文系2019年度国家社科基金一般项目“西藏阿里地区洛布措环湖遗址考古调查资料整理与研究”(项目编号:19BKG031)阶段性成果。

作者简介:蔡芸希,西北大学文化遗产学院考古学在读硕士研究生:于春,西北大学文化遗产学院教授。

原刊于《西藏研究》2023年第3期(责编:尹欣桐),原文版权归作者及原单位所有,注释及引用略。