崆峒山是古丝绸之路出关中后的“西来第一名山”,雄踞甘肃东部现平凉市西郊11公里处,是六盘山支脉,海拔约2120米,垂直高度680米。林则徐曾有“东南谁比此关雄”的诗句称道“西镇奇观”崆峒山。

对于多数读者来说,知悉大名鼎鼎的崆峒山,一定与武侠小说有关。和少林、武当、峨眉、昆仑并称中国五大武术流派的崆峒武术,因武侠小说的渲染而蜚声海内外。在不同时期的故事和虚构的历史场景里,那些游走江湖的神秘高人中,总会出现崆峒派侠客风驰电掣的身影。因此风云际会的武侠世界里,也多了一些纷繁复杂,多了几分波澜壮阔。

但是,崆峒山仅仅是一派武术的发源地吗?记者日前专程寻访崆峒山,并披阅了诸多相关资料,才了解它不仅仅是虚构中的仙山,更有着丰厚的历史和文化内涵。

黄帝问道崆峒山

汽车沿着景区新开辟的蜿蜒曲折的道路,一直能开到崆峒山中台。之后记者便攀登台阶陡峭、宫殿嵯峨的崆峒主峰天台山。

崆峒山主峰天台山

崆峒山主峰天台山

据有关专家的考证文章显示,崆峒一词系音译,它所表达的是一个方位或这一区域所有部落的总概念。《尔雅》记载说:“北戴斗极为空桐。”意思是北斗星正下方为崆峒。另一典籍《汲冢周书》解释:“正北的大夏、莎车、戎翟、月氏、空同、姑臧等十部族统归空同。”部族融合发展并消亡后,中心区域的名字便专作山名。可看出古人对这一地域概念相当清楚,从唐代李白、杜甫,至明代吕大器,至清代林则徐诗中所提到的崆峒大体指一个大的区域,这一区域的大致范围是东起河南汝阳,西至甘肃河西。中心区平凉可能就是商周时期十大部族中崆峒族的居息地。

据学者研究,甘肃东部的平凉、天水是上古三皇诞生之地,又是女娲、夸父的诞生地,文化极为久远深厚。因此,被中华民族尊为人文始祖的轩辕黄帝在其功业成就之后西巡疆界,亲自登临崆峒山,向在此隐居的广成子请教治国之道和养生之术。这在《庄子·在宥》篇中有详细记载,治学严谨的司马迁在《史记·五帝本纪》中也记载了这件事。专家认为,黄帝的功业主要起于黄河,他的文化学术思想也得之于西北高原。如今崆峒山前的望驾山、山下的问道宫、上天梯旁的摩崖石刻“黄帝问道处”,就是对这一千古盛事的纪念。

黄帝问道处

黄帝问道处

由于轩辕黄帝西巡疆界,登崆峒访名师而万古留名。所以后世的周穆王乘八骏访西王母于瑶池,也曾登崆峒。秦始皇平定六国之后亦西登崆峒。汉武帝处处效法黄帝,黄帝败炎帝战蚩尤,武帝也大肆征伐,同时西登崆峒。因武帝的登临有司马迁陪同,所以在《史记》中记载得非常详细。汉武帝并在平凉设立了牧马机构,这个机构一直沿续到明代。此后的唐太宗也曾亲自登临过崆峒。

华夏文明源头圣地

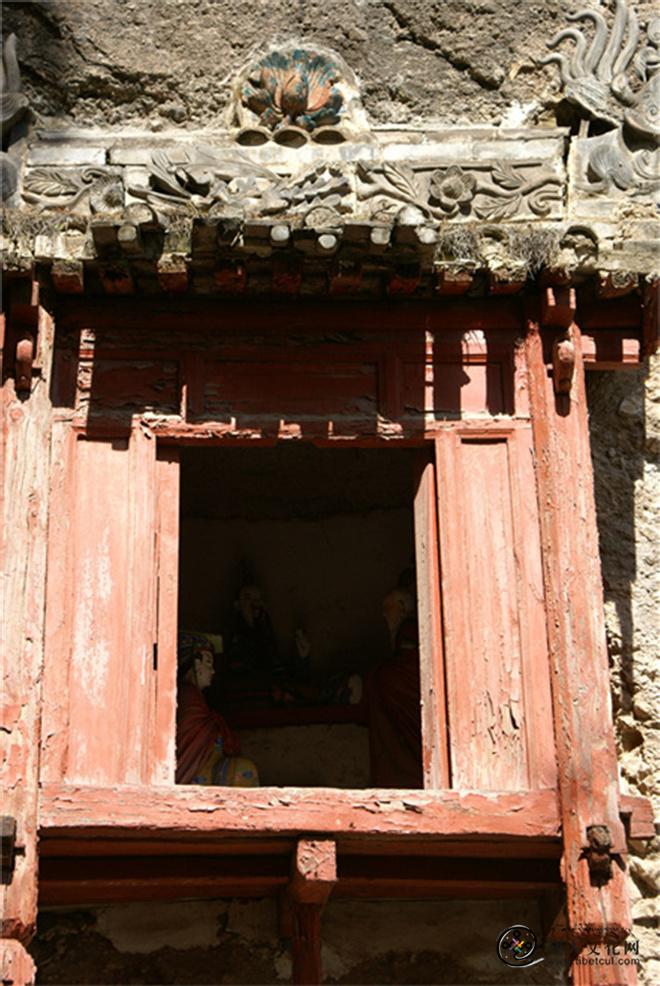

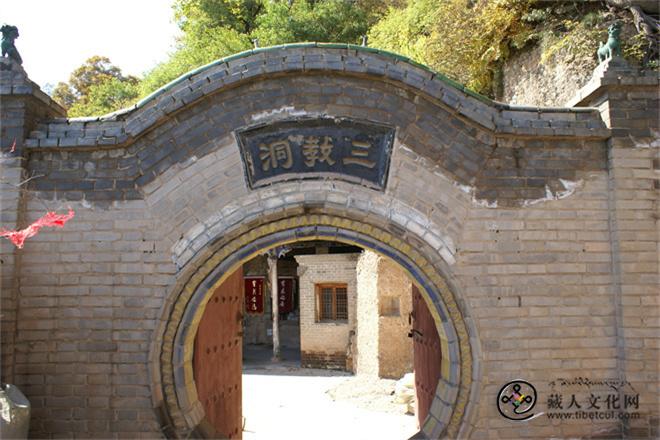

崆峒主峰天台山上,有一处“三教洞”,其内供奉有释道儒三教教主像。据考释崆峒山的资料介绍,道教作为一种宗教起源于东汉,而它的思想理论基础却是盛行于春秋以来的黄老之学,应当说黄帝、老子都是道教的祖师。另据道教典籍,说老子的前身就是在崆峒修炼的广成子。追根溯源,崆峒山才被誉为天下道教第一山。

三教洞

三教洞

据载秦汉时崆峒便有方士隐居,魏晋时已有道观。到明代著名道士张三丰最后归隐崆峒,崆峒山现存避诏碑一块,上有皇帝两次召见张三丰的诏书和张三丰避而不去的答词。明代平凉是朱元璋第二十子韩王朱松的封地,永乐年间大兴道教,韩王及王妃在崆峒极顶修建了太和宫。崆峒山还培育了一批儒家学者,最著名的有汉代的王符,他是和王充齐名的古代唯物主义思想家,著有《潜夫论》。还有朝那人皇甫谧,他不仅是医学针灸鼻祖,还是博学多才的学者,所著《甲乙经》是中国针灸术最早著作。明代前七子之一的李梦阳号崆峒子,还有“明八大才子”之一的赵时春。崆峒山的钟灵毓秀造就了一批学者文人的旷世才华。崆峒山还是佛教圣地,唐代仁智禅师开凿了上天梯,宋代山上梵刹建有多处,现存宋靖国年间石经幢一通,上刻佛经。元代忽必烈帝师八思巴及安西王相商挺都曾受命在山上督建佛寺,现有碑为证。由此可以看出,释道儒在崆峒各个朝代虽各有兴衰,但始终同处一山,互尊互让,同时彰显着崆峒山为华夏文明源头圣地之一。

崆峒除培育了一批学者才子、名道高僧之外,凡是亲自登临的诗人墨客无不尽情泼墨书怀,从唐代的李商隐到清代的林则徐、谭嗣同,到民国于右任。虽然李白、杜甫、白居易未曾登临崆峒,但由于仰慕也写下过大量诗篇。

有关资料还显示,崆峒武术也确有其事,其源远流长,体系完整。目前健在者为现居日本的第十代传人燕飞侠。

佛教高僧与崆峒山

天台山以道教建筑和文化遗存为主,中台则有著名的明慧禅院建筑群和凌空塔。凌空塔建于明万历十三年(1585),塔身呈八角形,高七层。砖塔之顶有一自然长出的松树,应称为奇观。

崆峒山主建筑群

崆峒山主建筑群

凌天塔顶生长着一棵奇松

凌天塔顶生长着一棵奇松

记者注意到,在新修建的法轮寺内,绘有崆峒名僧仁智禅师壁画。仁智禅师为初唐僧人,曾主持创建明慧禅院,开凿了主峰通道“上天梯”,后世佛门弟子尊称为崆峒开山鼻祖。据信史记载,仁智禅师之后,崆峒山北宋名僧法淳曾带领明慧禅院五百僧侣大战西夏军,保全了崆峒山。

据载,宋仁宗庆历元年(1041年)二月,李元昊攻打渭州(今平凉城)。宋臣韩琦不听名将范仲淹劝告,执意出击,在怀远城(今宁夏西吉)全军一万多人全部战死。这就是有名的“好水川大战”。

湖山尽收眼底

湖山尽收眼底

庆历二年二月,夏兵再次向渭州发起攻击。经略使知渭州王沿命部将葛怀敏居瓦亭寨设伏以待敌。葛怀敏不听指挥,冒然北进,在定川寨(今宁夏固原北)陷入夏兵重围,葛怀敏等十余将领阵亡,全军覆没。“定川大战”失利后,夏兵攻打渭州,大肆焚烧劫掠。当地百姓为避战火,扶老携幼上了崆峒山。夏兵占据渭州后,向崆峒山发起攻击。当时山上一无军队、二无兵器,逃难百姓乱成一团。崆峒名僧、明慧禅院主持法淳组织禅院500僧人手持木棍,封锁了崆峒山要道。崆峒山山势雄伟,林木茂盛,除了前后两条羊肠小道可上山外,到处是悬崖绝壁,易守难攻。法淳大师指挥武僧凭借有利地形,与夏军智斗。善于骑射的夏兵,遇到崆峒这样势险林密的神山,也没了辙,围了几天便撤了军。法淳保全了崆峒山,也保护了上山逃难的万余民众。当年十月,宋仁宗赐“泾州崆峒山慧明院主紫僧法淳号志护大师”。

参访后记者颇为感慨,崆峒山不仅林海浩瀚,积淀深厚,并且超越了武侠小说虚构的“诡异”而更具有历史文化魅力。