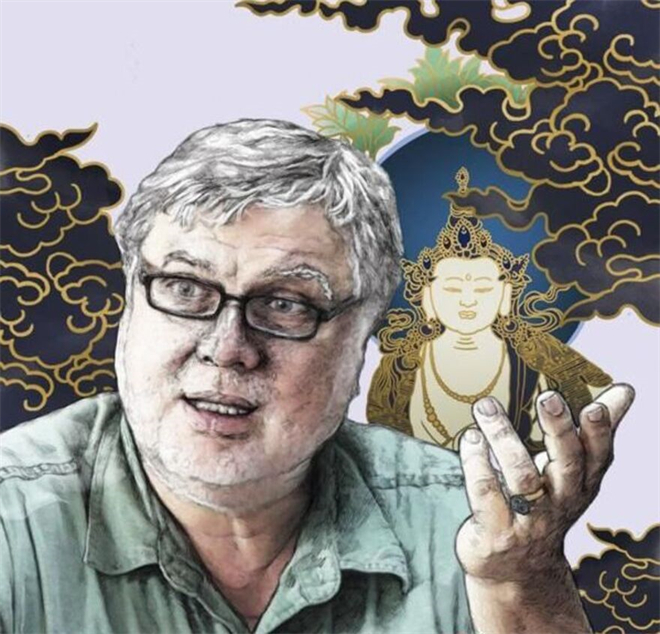

иҢғеҫ·еә·пјҲLeonard W. J. van der KuijpпјүпјҢе“ҲдҪӣеӨ§еӯҰвҖңиҘҝи—ҸдёҺе–ң马жӢүйӣ…з ”з©¶вҖқз»Ҳиә«ж•ҷжҺҲпјҢе…јд»»вҖңи—Ҹдј дҪӣж•ҷиө„жәҗдёӯеҝғвҖқпјҲTBRCпјүи‘ЈдәӢдјҡдё»еёӯгҖҒжөҷжұҹеӨ§еӯҰзү№иҒҳе®ўеә§ж•ҷжҺҲгҖӮд»–зҡ„дёӯж–ҮеҗҚжҳҜе·Іж•…и‘—еҗҚи—ҸеӯҰ家зҺӢе°§е…Ҳз”ҹпјҲ1928-2015пјүеҸ–зҡ„пјҢи°җйҹіе…¶иҚ·е…°иҜӯ姓ж°Ҹvan der KuijpгҖӮиҢғеҫ·еә·ж•ҷжҺҲеҫҲе–ңж¬ўиҝҷдёӘең°йҒ“зҡ„дёӯж–ҮеҗҚеӯ—пјҢиҮӘз§°вҖңиҖҒиҢғвҖқгҖӮ1980е№ҙиө·пјҢвҖңиҢғж•ҷжҺҲвҖқеҮ д№ҺжҜҸе№ҙйғҪжқҘдёӯеӣҪпјҢд»ҺеҢ—дә¬еҲ°жҲҗйғҪгҖҒиҮӘиҘҝе®үеҫҖжӢүиҗЁпјҢиҝҷдҪҚд»»ж•ҷдәҺе“ҲдҪӣеӨ§еӯҰзҡ„иҚ·е…°иЈ”еҠ жӢҝеӨ§зұҚеӯҰиҖ…пјҢи§ҒиҜҒдәҶи—ҸеӯҰз ”з©¶еңЁдёӯеӣҪзҡ„еҸ‘еұ•еҸҳеҢ–гҖӮ

иҢғеҫ·еә·пјҲLeonard W. J. van der KuijpпјүпјҢе“ҲдҪӣеӨ§еӯҰвҖңиҘҝи—ҸдёҺе–ң马жӢүйӣ…з ”з©¶вҖқз»Ҳиә«ж•ҷжҺҲпјҢе…јд»»вҖңи—Ҹдј дҪӣж•ҷиө„жәҗдёӯеҝғвҖқпјҲTBRCпјүи‘ЈдәӢдјҡдё»еёӯгҖҒжөҷжұҹеӨ§еӯҰзү№иҒҳе®ўеә§ж•ҷжҺҲгҖӮд»–зҡ„дёӯж–ҮеҗҚжҳҜе·Іж•…и‘—еҗҚи—ҸеӯҰ家зҺӢе°§е…Ҳз”ҹпјҲ1928-2015пјүеҸ–зҡ„пјҢи°җйҹіе…¶иҚ·е…°иҜӯ姓ж°Ҹvan der KuijpгҖӮиҢғеҫ·еә·ж•ҷжҺҲеҫҲе–ңж¬ўиҝҷдёӘең°йҒ“зҡ„дёӯж–ҮеҗҚеӯ—пјҢиҮӘз§°вҖңиҖҒиҢғвҖқгҖӮ1980е№ҙиө·пјҢвҖңиҢғж•ҷжҺҲвҖқеҮ д№ҺжҜҸе№ҙйғҪжқҘдёӯеӣҪпјҢд»ҺеҢ—дә¬еҲ°жҲҗйғҪгҖҒиҮӘиҘҝе®үеҫҖжӢүиҗЁпјҢиҝҷдҪҚд»»ж•ҷдәҺе“ҲдҪӣеӨ§еӯҰзҡ„иҚ·е…°иЈ”еҠ жӢҝеӨ§зұҚеӯҰиҖ…пјҢи§ҒиҜҒдәҶи—ҸеӯҰз ”з©¶еңЁдёӯеӣҪзҡ„еҸ‘еұ•еҸҳеҢ–гҖӮ

еҗ¬иҜҙжӮЁжҳҜ第дёҖдҪҚиҝӣе…ҘеҢ—дә¬ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–е®«з ”з©¶и—Ҹж–ҮеҶҷжң¬зҡ„еӨ–еӣҪдәәпјҹ

иҢғеҫ·еә·пјҡеә”иҜҘжҳҜзҡ„гҖӮ1990е№ҙпјҢдёӯеӣҪи—ҸеӯҰз ”з©¶дёӯеҝғд»ЈиЎЁеӣўи®ҝй—®дәҶжҲ‘еҪ“ж—¶д»»ж•ҷзҡ„иҘҝйӣ…еӣҫеҚҺзӣӣйЎҝеӨ§еӯҰпјҢ然еҗҺе°ұе»әз«ӢдәҶиҒ”зі»гҖӮ1991е№ҙпјҢдёӯеӣҪи—ҸеӯҰз ”з©¶дёӯеҝғдёҫеҠһеӣҪйҷ…дјҡи®®пјҢйӮҖиҜ·дәҶеҢ…жӢ¬жҲ‘еңЁеҶ…зҡ„дә”е…ӯдҪҚеӨ–еӣҪеӯҰиҖ…еҸӮеҠ гҖӮдјҡи®®дё»иҰҒеӣҙз»•еҸӨд»ЈиҘҝи—ҸзӨҫдјҡй—®йўҳеұ•ејҖдәҶдёҖдәӣзҺ°еңЁзңӢжқҘдёҚеӨӘеҗҲзҗҶзҡ„жү№еҲӨпјҢдҪҶжҲ‘еҚ°иұЎжңҖж·ұеҲ»зҡ„жҳҜзҺӢе°§дёҺзҺӢиҫ…д»ҒдёӨдҪҚе…Ҳз”ҹе°ұдёҖдәӣд№ҰзЁҝзҡ„и‘—дҪңжқғй—®йўҳиҝӣиЎҢдәҶиҫғдёәжҝҖзғҲзҡ„дәүеҗөгҖӮдјҡеҗҺпјҢдёӯеӣҪи—ҸеӯҰз ”з©¶дёӯеҝғз»„з»ҮдёҺдјҡд»ЈиЎЁеҸӮи§ӮеҢ—дә¬ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–е®«еҚҡзү©йҰҶпјҢйӮЈж—¶жҲ‘жіЁж„ҸеҲ°ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–е®«дҝқеӯҳзқҖеӨ§йҮҸжўөж–ҮгҖҒи—Ҹж–ҮеҶҷжң¬зӯүиө„ж–ҷгҖӮ

еӣһеҲ°еҚҺзӣӣйЎҝеӨ§еӯҰд№ӢеҗҺпјҢжҲ‘з«ӢеҚіз”іиҜ·дәҶз ”з©¶з»Ҹиҙ№пјҢдәҺ1992е№ҙеӨҸеӨ©еҶҚж¬ЎжқҘеҲ°еҢ—дә¬гҖӮеңЁдёӯеӣҪеҗҢдәӢзҡ„д»Ӣз»ҚдёӢпјҢз»“иҜҶдәҶж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–е®«еӣҫд№Ұз®ЎзҗҶж–№йқўзҡ„иҙҹиҙЈдәәдёҺе·ҘдҪңдәәе‘ҳгҖӮеҮәд№Һж„Ҹж–ҷзҡ„жҳҜпјҢ他们еҜ№жҲ‘йқһеёёеҸӢеҘҪпјҢе…Ғи®ёжҲ‘еңЁйҮҢйқўжҹҘзңӢеҗ„з§ҚзҸҚиҙөзҡ„и—Ҹж–ҮгҖҒжўөж–ҮеҶҷжң¬гҖӮе°ұеғҸиҝӣе…Ҙдё–з•ҢдёҠд»»дҪ•дёҖеә§е…¬е…ұеӣҫд№ҰйҰҶдёҖж ·пјҢжҲ‘еҸҜд»ҘиҮӘз”ұең°еңЁж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–е®«йҮҢжҹҘжүҫиө„ж–ҷгҖҒз ”з©¶ж–ҮзҢ®гҖӮеҗҺжқҘжҲ‘жүҚж„ҸиҜҶеҲ°пјҢиҝҷеҫҲеҸҜиғҪеӣ дёәжҲ‘жҳҜ第дёҖдёӘеҗ‘ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–е®«жҸҗеҮәжҹҘйҳ…дёҺз ”з©¶иҜ·жұӮзҡ„еӨ–еӣҪеӯҰиҖ…пјҢиҖҢз®ЎзҗҶдәәе‘ҳдәӢе®һдёҠ并дёҚжё…жҘҡеә”иҜҘеҰӮдҪ•еӨ„зҗҶиҝҷз§ҚвҖңеӨ–дәӨдәӢеҠЎвҖқгҖӮ

1992е№ҙзҡ„ж•ҙдёӘеӨҸеӨ©жҲ‘йғҪжіЎеңЁж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–е®«йҮҢпјҢ1993е№ҙеӨҸеӨ©д№ҹеҗҢж ·еҰӮжӯӨгҖӮеүҚеҗҺдёҖе…ұе…ӯдёӘжңҲж—¶й—ҙпјҢжҜҸеӨ©д»Һж—©дёҠејҖй—ЁеҲ°еӮҚжҷҡе…ій—ЁпјҢдёҖдёӘдәәеңЁж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–е®«жҹҘйҳ…гҖҒи®°еҪ•иө„ж–ҷпјҢдёҖдәӣзү№еҲ«йҮҚиҰҒзҡ„еҶҷжң¬иҝҳз…§дәҶзӣёгҖӮдёӨдёӘеӨҸеӨ©зҡ„ж—¶й—ҙпјҢжҲ‘зңӢеҲ°дәҶж— еҸҜи®Ўж•°зҡ„ж–ҮзҢ®пјҢеӨ§йғЁеҲҶжҳҜжҲ‘д»ҺжңӘи§ҒиҝҮзҡ„пјҢеҫҲеӨҡз”ҡиҮід»ҺжңӘеҗ¬иҜҙиҝҮгҖӮиҝҷдәӣиө„ж–ҷдё»иҰҒжҳҜ1960е№ҙд»ЈеҲқпјҢдёәдәҶйҳІжӯўйҒӯеҲ°вҖңзәўеҚ«е…өвҖқзҡ„з ҙеқҸпјҢз”ұе‘ЁжҒ©жқҘжҖ»зҗҶдёӢд»Өд»ҺеёғиҫҫжӢүе®«гҖҒе“ІиҡҢеҜәгҖҒиҗЁиҝҰеҜәгҖҒйӮЈеЎҳеҜәгҖҒиүІжӢүеҜәгҖҒжүҺд»ҖдјҰеёғеҜәзӯүи—ҸеҢәеҜәйҷўж”¶йӣҶиҝҗжқҘеҢ—дә¬зҡ„гҖӮд»Һд№ҰеҶҷеҪўејҸжқҘзңӢпјҢдё»иҰҒжңүпјҡи—Ҹж–ҮеҶҷжң¬гҖҒи—Ҹж–ҮеҲ»жң¬гҖҒжўөж–ҮиҙқеҸ¶з»ҸгҖҒи—Ҹж–ҮиҙқеҸ¶з»ҸпјҢиҝҳжңүе°‘ж•°е…¶д»–иҜӯиЁҖж–Үеӯ—еҶҷжҲҗзҡ„иө„ж–ҷгҖӮвҖңиҙқеҸ¶з»ҸвҖқе°ұжҳҜеҶҷеңЁжЎҰж ‘зӯүж ‘зҡ®дёҠзҡ„ж–ҮзҢ®гҖӮеңЁж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–е®«пјҢжҲ‘第дёҖж¬Ўи§ҒеҲ°дәҶжһҒе…¶зҸҚиҙөзҡ„еҸӨд»Ји—Ҹж–ҮиҙқеҸ¶з»ҸпјҒ

жҜҸеӨ©йғҪеңЁеҸ‘зҺ°ж–°дёңиҘҝпјҢжҜҸеӨ©йғҪеҫҲе…ҙеҘӢгҖӮе°ұеғҸдёҖдёӘиҝ·еӨұеңЁзі–жһңеә—зҡ„е°Ҹеӯ©пјҢйӮЈжҳҜдёҖз§Қд»ҺжңӘжңүиҝҮзҡ„гҖҒдёҚеҸҜжҖқи®®зҡ„гҖҒдёҚеҸҜжғіиұЎзҡ„еңәжҷҜгҖӮжҜ«ж— з–‘й—®пјҢиҝҷж®өз»ҸеҺҶеЎ‘йҖ 并жҲҗе°ұдәҶжҲ‘зҡ„еӯҰжңҜпјҢж”№еҸҳдәҶжҲ‘зҡ„дәәз”ҹгҖӮеҰӮжһңжІЎжңүзңӢеҲ°йӮЈд№ҲеӨҡзҸҚиҙөзҡ„еҶҷжң¬зҡ„иҜқпјҢжҲ‘жҒҗжҖ•ж— жі•еҸ–еҫ—еҗҺжқҘзҡ„жҲҗз»©гҖӮ

жҲ‘еҮ д№ҺжҳҜеҪ“ж—¶е”ҜдёҖдёҖдҪҚеңЁж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–е®«жҹҘйҳ…иө„ж–ҷзҡ„еӨ–еӣҪдәәпјҢеҸҜд»ҘиҜҙжҳҜеңЁйӮЈйҮҢе·ҘдҪңж—¶й—ҙжңҖй•ҝгҖҒжҺҘи§ҰеҶҷжң¬жңҖеӨҡзҡ„гҖӮзӣҙеҲ°1993е№ҙеӨҸеӨ©еҮҶеӨҮзҰ»ејҖеүҚзҡ„жңҖеҗҺдёҖдёӘжҳҹжңҹпјҢж—Ҙжң¬еӨ§жӯЈеӨ§еӯҰзҡ„еҮ дҪҚеӯҰиҖ…еүҚжқҘжӢҚж‘„дәҶдёҖдәӣжўөж–ҮеҶҷжң¬зҡ„з…§зүҮгҖӮжңүж„ҸжҖқзҡ„жҳҜпјҢ他们дёҚеӨӘж„ҝж„Ҹе’ҢжҲ‘иҜҙиҜқпјҢеҹәжң¬ж— и§ҶжҲ‘зҡ„еӯҳеңЁгҖӮ

еңЁ1992е№ҙе’Ң1993е№ҙзҡ„дёӨдёӘеӨҸеӨ©йҮҢпјҢжҲ‘иҝҳйҒҮеҲ°иҝҮеҮ дҪҚи—Ҹж—ҸеӯҰиҖ…еүҚжқҘжҹҘйҳ…еҶҷжң¬иө„ж–ҷпјҢжҜ”еҰӮдёӯеӣҪдҪӣж•ҷеҚҸдјҡзҡ„еңҹзҷ»еҪӯжҺӘпјӣиҝҳзў°еҲ°иҝҮдёҖдәӣи—Ҹдј дҪӣж•ҷе–ҮеҳӣжқҘеҖҹйҳ…ж–ҮзҢ®гҖӮдҪҶйҒ—жҶҫзҡ„жҳҜпјҢжІЎжңүзңӢеҲ°иҝҮдёҖдҪҚжұүж—ҸеӯҰиҖ…жқҘжҹҘиө„ж–ҷгҖҒеҒҡз ”з©¶гҖӮеҗҺжқҘжңүдёҖж¬Ўй—®иө·дёӯеӣҪжңҖдјҳз§Җзҡ„и—ҸеӯҰ家йҷҲеәҶиӢұе…Ҳз”ҹпјҢдёәд»Җд№ҲдёҚз ”з©¶ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–е®«зҡ„еҶҷжң¬пјҢд»–йқһеёёжғҠ讶дәҺжҲ‘еұ…然еҸҜд»ҘеңЁж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–е®«зңӢжўөи—Ҹж–ҮеҶҷжң¬гҖӮеӣ дёәд»–дҪңдёәдёӯеӣҪдәәеҚҙдёҚиў«е…Ғи®ёвҖ”вҖ”дёҚиғҪеңЁж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–е®«еҶ…зҡ„еӣҫд№Ұе®ӨжҹҘйҳ…пјҢжӣҙдёҚз”ЁиҜҙеғҸеӨ–еӣҪдәәдёҖж ·жӢҚжҲҗз…§зүҮеёҰеҮәжқҘгҖӮиҝҷдәӢеңЁжҲ‘зңӢжқҘжңүзӮ№дёҚеҸҜзҗҶи§ЈгҖӮеҗ¬иҜҙзҺӢжЈ®е…Ҳз”ҹеҜ№ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–е®«жүҖи—Ҹжўөж–ҮиҙқеҸ¶з»ҸиҝӣиЎҢдәҶзј–зӣ®пјҢдҪҶжҲ‘жІЎжңүи§ҒеҲ°иҝҮзҺӢе…Ҳз”ҹгҖӮ

жҲ‘жҳҜйқһеёёе№ёиҝҗзҡ„гҖӮ1993е№ҙеӨҸеӨ©пјҢиҝҳд»ҺжӢүиҗЁжқҘдәҶдёҖдәӣе®ҳе‘ҳеӯҰиҖ…пјҢ他们收йӣҶж•ҙзҗҶеҶҷжң¬пјҢжү“з®—иҝҗеӣһиҘҝи—ҸгҖӮжҲ‘еңЁеӣҫд№Ұе®ӨйҮҢжҹҘиө„ж–ҷпјҢжңү时他们иҝӣжқҘпјҢжҲ‘жҠ¬еӨҙи·ҹ他们жү“жӢӣе‘јпјҢдҪҶдәәдәәйғҪйқўж— иЎЁжғ…пјҢдёҚи·ҹжҲ‘иҜҙиҜқгҖӮжҲ‘и§үеҫ—еҘҮжҖӘзҡ„жҳҜпјҡжҖҺд№ҲдјҡеҜ№дёҖдҪҚжӯЈеңЁйҳ…иҜ»иҮӘе·ұж°‘ж—Ҹж–Үеӯ—зҡ„вҖңзҷҪдәәвҖқжҜ«ж— е…ҙи¶ЈпјҹвҖ”вҖ”еңЁйӮЈдёӘвҖңзҷҪдәәвҖқ并дёҚеӨҡи§Ғзҡ„е№ҙд»ЈгҖӮеҰӮжһңжҚўдҪңжҲ‘зңӢеҲ°и—Ҹж—ҸдәәеңЁиҜ»иҚ·е…°иҜӯзҡ„иҜқпјҢжҲ‘дјҡеҫҲеҘҪеҘҮпјҢдёҖе®ҡдјҡиҝҮеҺ»й—®иҝҷдҪҚдёҺжҲ‘й•ҝеҫ—еҰӮжӯӨдёҚеҗҢзҡ„дёңж–№дәәдёәд»Җд№ҲдјҡеҜ№жҲ‘зҡ„иҜӯиЁҖж–ҮеҢ–ж„ҹе…ҙи¶ЈгҖӮдҪҶжҳҜпјҢеңЁж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–е®«йҮҢпјҢжІЎдәәе…іеҝғжҲ‘еңЁзңӢд»Җд№ҲгҖҒдёәд»Җд№ҲзңӢгҖӮеҗҺжқҘзҡ„еҮ дёӘжҳҹжңҹпјҢеҮ д№ҺжҜҸеӨ©йғҪйҒҮеҲ°иҝҷдәӣзңӢдјје®ҳе‘ҳеҸҲеғҸеӯҰиҖ…зҡ„дәәеңЁж”¶йӣҶгҖҒж•ҙзҗҶеҶҷжң¬гҖӮжҚ®иҜҙпјҢдёҚд№…еҗҺйӮЈдәӣжўөи—Ҹж–Үиө„ж–ҷе°ұдёҚеҶҚеҜ№еӨ–е…¬ејҖдәҶгҖӮеҶҚеҗҺжқҘпјҢе°ұеҗ¬иҜҙиҝҗеӣһиҘҝи—ҸдәҶпјҢеӯҳж”ҫеңЁиҘҝи—ҸеҚҡзү©йҰҶзӯүең°пјҢдјјд№ҺеҶҚд№ҹжІЎжңүзңҹжӯЈеҜ№еӨ–ејҖж”ҫиҝҮгҖӮ

жӮЁзҡ„е…ҙи¶Је’Ңе…іжіЁзӮ№дё»иҰҒеңЁеҶҷжң¬зӯүж–ҮзҢ®иө„ж–ҷпјҢеҸҜд»ҘиҜҙиҝҷжҳҜдёҖз§ҚвҖңиҜӯж–ҮеӯҰвҖқзҡ„з ”з©¶и·Ҝж•°еҗ—пјҹ

иҢғеҫ·еә·пјҡжҲ‘жүҖд»ҺдәӢзҡ„и—ҸеӯҰз ”з©¶пјҢжҳҜйҖҡиҝҮйҳ…иҜ»ж–Үжң¬жқҘзҗҶи§Јж–ҮеҢ–пјҢеҢ…жӢ¬еҗ„ж—¶жңҹзҡ„еҺҶеҸІе·®ејӮдёҺзү№е®ҡеҺҶеҸІж—¶жңҹзҡ„ж–ҮеҢ–е·®ејӮгҖӮеңЁжҲ‘зңӢжқҘпјҢвҖңиҜӯж–ҮеӯҰвҖқжҳҜд»»дҪ•жңүе…іж–Үжң¬зҡ„з ”з©¶еҹәзЎҖпјҢдҪҶжҲ‘зҡ„з ”з©¶иҰҒи¶…и¶ҠжүҖи°“вҖңж–Үжң¬жү№еҲӨвҖқдёҺвҖңж–Үжң¬жһ„е»әвҖқгҖӮеҪ“然д№ҹжңүдәә并дёҚе–ңж¬ўиҝҷз§Қи¶…и¶ҠгҖӮ

жңүеҫҲеӨҡдё“и‘—е’Ңи®әж–Үи®Ёи®әд»Җд№ҲжҳҜвҖңиҜӯж–ҮеӯҰвҖқпјҢдҪҶиҰҒжҸҸиҝ°вҖңиҜӯж–ҮеӯҰвҖқжҳҜд»Җд№Ҳ并дёҚе®№жҳ“гҖӮеҸҜиғҪе°ұиҝҷдёҖжңҜиҜӯзҡ„дёҖиҲ¬е®ҡд№үжқҘиҜҙпјҢжҲ‘жҜ”иҫғиөһеҗҢиҝҷз§ҚиҜҙжі•пјҡвҖңиҜӯж–ҮеӯҰвҖқжҳҜеҜ№ж–Үжң¬зҡ„з ”з©¶пјҢйҖҡиҝҮиҝҷз§Қз ”з©¶жқҘзҗҶи§Јж–ҮеҢ–гҖӮ

жҲ‘иҮӘи®ӨдёәжҳҜвҖңиҜӯж–ҮеӯҰ家вҖқпјҢдҪҶжүҖдҪңзҡ„е·ҘдҪңиҰҒиҝңеӨҡдәҺвҖңиҜӯж–ҮеӯҰвҖқгҖӮжҲ‘еҜ№ж–Үжң¬зҡ„жөҒдј еҺҶеҸІеҸҠе…¶зӨҫдјҡеҪұе“Қзӯүзӯүжӣҙж„ҹе…ҙи¶ЈгҖӮд№ҹе°ұжҳҜиҜҙпјҢжҲ‘е…іжіЁзҡ„йҮҚзӮ№еңЁдәҺпјҡж–Үжң¬жҳҜеҰӮдҪ•жөҒдј зҡ„гҖҒеҪ“ж—¶зҡ„дәәжҳҜеҰӮдҪ•жҺҘеҸ—иҝҷдәӣж–Үжң¬зҡ„гҖҒеңЁзү№е®ҡж—¶д»ЈеңәжҷҜдёӢйҮҚиҰҒзҡ„ж–Үжң¬жҳҜеҰӮдҪ•д»ҘеҸҠдёәдҪ•еҜ№еҗҺжқҘдә§з”ҹеҪұе“ҚжҲ–иҖ…жІЎжңүдә§з”ҹеҪұе“Қзҡ„гҖӮ

вҖңиҜӯж–ҮеӯҰвҖқд»Һж №жң¬дёҠи®ІеӨ„зҗҶзҡ„жҳҜвҖңж–Үжң¬жү№еҲӨвҖқпјҢжҜ”еҰӮжңүеҚҒдёӘдёҚеҗҢзҡ„зүҲжң¬пјҢз ”з©¶иҖ…йңҖиҰҒжіЁжҳҺжүҖжңүзҡ„ејӮиҜ»пјҢеҗҢж—¶з»ҷеҮәжӯЈзЎ®иҜ»жі•зҡ„е»әи®®пјҢд»ҺиҖҢеҲ¶дҪңжүҖи°“вҖңзІҫж Ўжң¬вҖқгҖӮе…¶е®һжҲ‘еҜ№иҝҷз§ҚеҹәзЎҖвҖңиҜӯж–ҮеӯҰвҖқдёҚжҳҜеҫҲж„ҹе…ҙи¶ЈгҖӮиҝҷд»…д»…жҳҜеҹәзЎҖпјҢеҝ…йЎ»иҰҒиҝңиҝңи¶…и¶ҠеҹәзЎҖпјҢз»қдёҚиғҪеҒңз•ҷеңЁж–Үжң¬ж ЎеӢҳзҡ„йҳ¶ж®өгҖӮжңүдёӘеҫҲеҘҪзҡ„еҫ·иҜӯиҜҚвҖңTradierungвҖқпјҢеҸҜд»Ҙз”ЁжқҘжҸҸиҝ°иҝҷз§ҚеҜ№ж–Үжң¬зҡ„жөҒдј дёҺжҺҘзәізҡ„еҺҶеҸІиҝӣиЎҢз ”з©¶зҡ„еӯҰжңҜе·ҘдҪңгҖӮжҲ‘еҜ№вҖңиҜӯж–ҮеӯҰвҖқзҡ„дёҖдёӘеҲҶж”ҜвҖңйҳҗйҮҠеӯҰвҖқжҜ”иҫғж„ҹе…ҙи¶ЈгҖӮвҖңйҳҗйҮҠеӯҰвҖқеҲҶжһҗзү№е®ҡиҜӯиҜҚзҡ„еҸ‘еұ•еҸҳеҢ–пјҢи§ЈйҮҠе…¶еүҚеӣ еҗҺжһңгҖӮ

жһ„е»әдёҖдёӘж–Үжң¬еҫҲжңүи¶ЈпјҢиҖҢдё”жңүе…¶иҮӘиә«зҡ„еӣһжҠҘгҖӮ然иҖҢпјҢеҪ“еҜ№ж–Үжң¬зҡ„ж„ҸжҖқжӣҙеҠ ж„ҹе…ҙи¶Јж—¶пјҢйӮЈе°ұйңҖиҰҒиҝӣе…Ҙе“ІеӯҰгҖҒжҖқжғігҖҒеҺҶеҸІгҖҒж–ҮеҢ–зӯүйўҶеҹҹдәҶгҖӮдәҢеҚҒдё–зәӘеҲқпјҢе®—е–Җе·ҙеӨ§еёҲзҡ„дёҖдҪҚиҝҪйҡҸиҖ…еңЁз ”究гҖҠиҸ©жҸҗйҒ“次第е№ҝи®әгҖӢпјҲLam rim chen moпјүж—¶пјҢ收йӣҶдәҶдёҚеҗҢең°еҢәзҡ„еӨ§зәҰе…«д№қз§ҚжңЁеҲ»жң¬пјҢйҖҡиҝҮжҜ”еҜ№еҸ‘зҺ°еҗ„зүҲжң¬д№Ӣй—ҙеӯҳеңЁзқҖеӨ§йҮҸе·®ејӮпјҢз”ҡиҮіиҝҳжңүдёҚе°‘е®Ңе…ЁзӣёеҸҚзҡ„еҶ…е®№гҖӮжҜ”еҰӮжңүдәӣж–Үжң¬дёӯжҳҜвҖңmedвҖқпјҲж— пјүпјҢдҪҶеңЁеҸҰдёҖзүҲжң¬дёӯеҚҙжҳҜвҖңyodвҖқпјҲжңүпјүгҖӮйӮЈд№ҲпјҢй—®йўҳе°ұжҳҜе®—е–Җе·ҙеӨ§еёҲеҲ°еә•еҶҷдәҶд»Җд№Ҳпјҹе“ӘдёҖдёӘзүҲжң¬зҡ„гҖҠиҸ©жҸҗйҒ“次第е№ҝи®әгҖӢжҳҜжӯЈзЎ®зҡ„пјҹиҰҒеӣһзӯ”иҝҷдёӨдёӘй—®йўҳжҳҫ然дёҺеҜ№ж–Үжң¬зҡ„е“ІеӯҰзҗҶи§ЈзӣҙжҺҘзӣёе…ігҖӮеғҸгҖҠиҸ©жҸҗйҒ“次第е№ҝи®әгҖӢиҝҷж ·е№ҝдёәдәәзҹҘзҡ„и®әи‘—йғҪеӯҳеңЁиҜӯиҜҚдёҺж–Үжң¬й—®йўҳпјҢе…¶д»–и‘—иҝ°е°ұжӣҙдёҚз”ЁиҜҙдәҶгҖӮ

е…·дҪ“жқҘиҜҙпјҢеҰӮдҪ•иҝӣиЎҢиҝҷз§ҚеҹәдәҺвҖңиҜӯж–ҮеӯҰвҖқеҸҲи¶…и¶ҠвҖңиҜӯж–ҮеӯҰвҖқзҡ„з ”з©¶пјҹ

иҢғеҫ·еә·пјҡйҰ–е…ҲжҲ‘иҜ»еҗ„з§Қж–Үжң¬пјҢж—ўжңүеҶҷжң¬д№ҹжңүеҲ»жң¬пјҢеҗҢж—¶ж ЎеӢҳжҜ”еҜ№иҺ·еҫ—зҡ„жүҖжңүж–Үжң¬гҖӮ然еҗҺеҜ»жүҫи°ҒиҜ»дәҶиҝҷдәӣж–Үжң¬пјҢз•ҷеӯҳдәҶе“ӘдәӣжіЁйҮҠпјҢдёәд»Җд№ҲдјҡжңүиҝҷдәӣжіЁйҮҠпјҢи°ҒеҶҷдәҶиҝҷдәӣжіЁйҮҠпјҢеҶҷиҝҷдәӣжіЁйҮҠзҡ„дәәжҳҜеҰӮдҪ•зҗҶи§Јзҡ„вҖҰвҖҰжүҖд»ҘпјҢдёҚд»…иҜ»дёҖдёӘж–Үжң¬пјҢиҖҢжҳҜиҜ»жүҖжңүзӣёе…ізҡ„ж–ҮзҢ®пјӣдёҚд»…йҳ…иҜ»жӯЈж–ҮпјҢиҝҳиҰҒд»”з»Ҷйҳ…иҜ»еүҚиЁҖе’ҢеҗҺи®°пјҢд»ҘеҸҠзӣёе…ідәәзү©зҡ„иҮӘдј дёҺдј и®°гҖӮжҖ»д№ӢпјҢе°ұжҳҜеҗ„з§Қжңүе…іиҒ”зҡ„жқҗж–ҷйғҪиҰҒиҜ»гҖӮиҝҷж ·е°ұдјҡеҫ—еҲ°йқһеёёж·ұе№ҝзҡ„еӣҫеғҸгҖӮеңЁи—ҸеӯҰйўҶеҹҹпјҢжңүи®ёеӨҡиҮӘдј гҖҒд»–дј гҖҒеҜәйҷўеҸІеҝ—зӯүзӯүпјҢеӣҙз»•жҹҗдёҖзү№е®ҡж–Үжң¬еҸҜд»ҘеҸ‘еұ•еҮәдёҖж®өзӢ¬зү№зҡ„вҖңеҸҷдәӢвҖқгҖӮ

д»Ҙи—Ҹдј дҪӣж•ҷз ”з©¶дёәдҫӢпјҢи®ёеӨҡз»Ҹе…ёжІЎжңүжўөж–Үе’ҢжұүиҜ‘з•ҷеӯҳдёӢжқҘпјҢдҪҶжңүи—ҸиҜ‘гҖӮйҰ–е…ҲиҰҒ收йӣҶжүҖжңүеҸҜиғҪзҡ„ж–Үжң¬пјҢеҰӮжһңжҳҜз»Ҹи®әпјҢе°ұиҮіе°‘иҰҒ收йӣҶгҖҠз”ҳзҸ е°”гҖӢе’ҢгҖҠдё№зҸ е°”гҖӢдёӯзҡ„жүҖжңүзӣёе…ізүҲжң¬гҖӮгҖҠз”ҳзҸ е°”гҖӢе’ҢгҖҠдё№зҸ е°”гҖӢеҸҜд»ҘиҜҙзӣёеҪ“дәҺвҖңжұүж–ҮеӨ§и—Ҹз»ҸвҖқпјҢдҪҶ并дёҚе®Ңе…ЁдёҖж ·пјҡгҖҠз”ҳзҸ е°”гҖӢе’ҢгҖҠдё№зҸ е°”гҖӢдё»иҰҒжҳҜжўөж–Үе’Ңе°‘ж•°жұүж–ҮгҖҒдәҺйҳ—ж–Үзӯүзҡ„зҝ»иҜ‘ж–ҮзҢ®пјҢеҸӘжңүе°‘йҮҸи—Ҹж—Ҹдәәзҡ„ж’°иҝ°иў«ж”¶е…ҘдәҶгҖҠдё№зҸ е°”гҖӢдёӯпјӣиҖҢвҖңжұүж–ҮеӨ§и—Ҹз»ҸвҖқдёҚд»…еҢ…еҗ«дәҶиҜ‘иҮӘжўөж–Үдҝ—иҜӯзӯүзҡ„е…ёзұҚпјҢиҝҳиҫ‘еҪ•еӨ§йҮҸдёӯеӣҪеғ§дәәгҖҒеӯҰиҖ…зҡ„жіЁз–ҸдёҺж’°иҝ°гҖӮжүҖд»ҘпјҢгҖҠз”ҳзҸ е°”гҖӢе’ҢгҖҠдё№зҸ е°”гҖӢжҳҜдёҺвҖңжұүж–ҮеӨ§и—Ҹз»ҸвҖқзұ»дјјзҡ„з»Ҹе…ёж–ҮзҢ®йӣҶжҲҗпјҢдҪҶдёҚиғҪиҜҙе°ұжҳҜвҖңи—Ҹж–ҮеӨ§и—Ҹз»ҸвҖқпјҢиҝҷжҳҜдёӨз§ҚдёҚеҗҢзҡ„зј–ж’°ж–№ејҸгҖӮиҝ‘е№ҙпјҢдёӯеӣҪи—ҸеӯҰз ”з©¶дёӯеҝғеҮәзүҲдәҶгҖҠдёӯеҚҺеӨ§и—Ҹз»ҸвҖўи—Ҹж–ҮеҚ·гҖӢпјҢе…¶дёӯж ЎеӢҳдәҶеӨ§зәҰеҚҒдёҖз§ҚдёҚеҗҢеҲ»жң¬зҡ„гҖҠз”ҳзҸ е°”гҖӢпјҢе№ҙд»ЈжңҖж—©зҡ„жҳҜзәҰ1620е№ҙеңЁдә‘еҚ—зҗҶеЎҳеҲ»жҲҗзҡ„вҖңзҗҶеЎҳзүҲз”ҳзҸ е°”вҖқгҖӮ

йңҖиҰҒжҜ”иҫғеҗ„з§ҚдёҚеҗҢзҡ„зүҲжң¬жҳҜеӣ дёәиҜҚеҸҘз»ҸеёёеҮәзҺ°ејӮиҜ»гҖӮдҫӢеҰӮпјҢдёҖдёӘзүҲжң¬дёӯеҶҷвҖңyinвҖқпјҲжҳҜпјүпјҢеҸҰдёҖзүҲжң¬еҲҷдёәвҖңma yinвҖқпјҲдёҚжҳҜпјүгҖӮиҝҷз§ҚжҜ”иҜ»е°ұжҳҜвҖңиҜӯж–ҮеӯҰвҖқзҡ„ж–№ејҸпјҢд№ҹе°ұжҳҜиҜ•еӣҫжҳҺзЎ®ж–Үжң¬д№Ӣй—ҙзҡ„е·®ејӮпјҢд»ҘеҸҠиҝҷдәӣе·®ејӮеңЁзү№е®ҡж–Үжң¬зҡ„дј жҠ„иҝҮзЁӢдёӯеұ•зҺ°еҮәжқҘзҡ„ж„Ҹд№үгҖӮж ЎеӢҳеҗҢдёҖж–Үжң¬зҡ„дёҚеҗҢзүҲжң¬пјҢиҷҪиҜҙиҜ•еӣҫиҝҳеҺҹиҜҘж–Үжң¬жңҖжңүеҸҜиғҪзҡ„жң¬жқҘйқўзӣ®пјҢдҪҶдәӢе®һдёҠжҲ‘们дёҚеҸҜиғҪеҫ—еҲ°зңҹжӯЈзҡ„еҺҹе§Ӣж–Үжң¬пјҢеҸӘжҳҜе°ҪеҸҜиғҪең°еҺ»жҺҘиҝ‘гҖӮиҝҷз§Қж–№жі•дёҚд»…йҖӮз”ЁдәҺдҪӣж•ҷз»Ҹе…ёз ”з©¶пјҢд№ҹйҖӮз”ЁдәҺеҺҶеҸІж–Үд№Ұз ”з©¶гҖӮ

дёҖж—ҰеҜ№жүҖз ”з©¶зҡ„ж–Үжң¬зҡ„зІҫиҮҙзЁӢеәҰж„ҹеҲ°ж»Ўж„ҸдәҶпјҢйӮЈд№Ҳе°ұеҸҜд»ҘејҖе§ӢиҝӣиЎҢзү№е®ҡзҡ„еҺҶеҸІж–ҮеҢ–жҲ–иҖ…е“ІеӯҰжҖқжғізҡ„йҳҗйҮҠжҖ§з ”究гҖӮжҹҗз§Қж„Ҹд№үдёҠи®ІпјҢд»Ҙж–Үжң¬ж ЎеӢҳдёәеҹәзЎҖзҡ„вҖңиҜӯж–ҮеӯҰвҖқжҳҜвҖңж— жӯўеўғвҖқзҡ„е·ҘдҪңпјҢдҪҶжІЎжңүдәәжғіиҜ»ж— з©·ж— е°Ҫзҡ„ж–ҮзҢ®пјҢеҸӘиҰҒеңЁжҹҗдёҖдёӘзӮ№дёҠи§үеҫ—ж–Үжң¬вҖңеӨҹдәҶвҖқжҲ–иҖ…вҖңиҮӘжҲ‘ж»Ўи¶івҖқдәҶпјҢе°ұеҸҜд»Ҙиҝӣе…ҘеҲ°еҸҰдёҖеұӮйқўзҡ„з ”з©¶дәҶгҖӮиҝҷдёӘзӮ№е®Ңе…ЁеҸ–еҶідәҺдёӘдәәзҡ„е…ҙи¶ЈзҲұеҘҪгҖӮеҸҜиғҪжңүдәәдјҡиҜҙиҜ»зҡ„ж–ҮзҢ®дёҚеӨҹеӨҡпјҢдҪҶеҗҢж—¶д№ҹдјҡжңүдәәиҜҙиҜ»зҡ„ж–ҮзҢ®еӨӘеӨҡдәҶпјӣжңүдәӣеӯҰиҖ…е–ңж¬ўй’»з ”ж–Үжң¬зҡ„ејӮиҜ»пјҢжңүдәӣеӯҰиҖ…жӣҙе–ңж¬ўеҺҶеҸІдёҺжҖқжғігҖӮжүҖд»ҘпјҢиҷҪ然иҘҝж–№зҡ„вҖңиҜӯж–ҮеӯҰвҖқжңүеҫҲй•ҝзҡ„еҺҶеҸІпјҢдҪҶеҒҡеҲ°дҪ•з§ҚзЁӢеәҰзҡ„вҖңиҜӯж–ҮвҖқжҳҜеӨҹеҘҪзҡ„пјҢеҲҷеҸ–еҶідәҺдёӘдәәзҡ„еҲӨе®ҡгҖӮжҲ‘зҹҘйҒ“жңүдәӣи‘—еҗҚеӯҰиҖ…е°ұе–ңж¬ўж Ўи®ўж–Үжң¬пјҢеҸӘж ЎеӢҳгҖҒдёҚзҝ»иҜ‘пјӣжҲ‘еҚҙжӣҙе–ңж¬ўзңӢеҲ«дәәжҳҜеҰӮдҪ•зҗҶи§Јж–Үжң¬зҡ„пјҢжүҖд»ҘеңЁзІҫж Ўж–Үжң¬ж—¶дёҖе®ҡдјҡйҷ„дёҠзҝ»иҜ‘гҖӮ

жҲ‘зҡ„еҜјеёҲж–ҜеҜҶзү№иұӘжЈ®пјҲL. Schmithausenпјүе…Ҳз”ҹйҖҡиҝҮеҜ№гҖҠиҲ¬иӢҘз»ҸгҖӢ第дёҖз« зҡ„ж·ұе…Ҙз ”з©¶пјҢжҺЁж–ӯеҮәеүҚдәәеҸҜиғҪж №жҚ®иҮӘе·ұеҜ№гҖҠиҲ¬иӢҘз»ҸгҖӢзҡ„дёҚеҗҢзҗҶи§ЈеҜ№е…¶жңүжүҖеўһеҠ жҲ–еҲ еҮҸпјҢд»ҺиҖҢжһ„е»әеҮәиҜҘз« еҶ…е®№зҡ„дёҚеҗҢеұӮж¬ЎпјҢе‘ҲзҺ°з»ҷжҲ‘们йҮҚиҰҒзҡ„еҺҶеҸІдёҺжҖқжғіеҸҳиҝҒзҡ„еӣҫжҷҜгҖӮеҰӮдҪ•иҺ·еҫ—иҝҷж ·зҡ„вҖңеұӮж¬ЎвҖқпјҹеҸӘжңүйҖҡиҝҮвҖңиҜӯж–ҮеӯҰвҖқзҡ„ж–№жі•вҖ”вҖ”欧жҙІдәәд№ҹеёёз§°вҖңжҜ”иҫғиҜӯж–ҮеӯҰвҖқжҲ–вҖңеҺҶеҸІиҜӯж–ҮеӯҰвҖқвҖ”вҖ”д№ҹе°ұжҳҜеҸӘжңүжҜ”иҫғз ”з©¶ж–Үжң¬зҡ„з»Ҷеҫ®е·®еҲ«жүҚиғҪиҺ·еҫ—пјҢиҝҷжҳҜиҮіе…ійҮҚиҰҒзҡ„гҖӮдҪҶжҳҜпјҢжңҖз»Ҳе‘ҲзҺ°еҮәжқҘзҡ„еҺҶеҸІдёҺжҖқжғіеҸҳиҝҒзҡ„еӣҫжҷҜжҳҫ然дёҚжҳҜд»…д»…дҫқйқ вҖңиҜӯж–ҮеӯҰвҖқе°ұиғҪеӨҹе®ҢжҲҗзҡ„пјҢиҝҷйңҖиҰҒеҜ№еҺҶеҸІзҺҜеўғгҖҒжҖқжғіж–ҮеҢ–зҡ„зҶҹзҹҘгҖӮ

еҰӮжһңвҖңиҜӯж–ҮеӯҰвҖқзҡ„з ”з©¶и·Ҝж•°еҸҜд»ҘиҜҙеҮәжқҘдёӘдёҖгҖҒдәҢгҖҒдёүгҖҒеӣӣзҡ„е…·дҪ“жӯҘйӘӨзҡ„иҜқпјҢйӮЈд№ҲвҖңиҜӯж–ҮеӯҰвҖқд№ӢеҗҺзҡ„з ”з©¶еҲҷеҫҲйҡҫз»ҷеҮәзұ»дјјзҡ„е®ҡйҮҸгҖҒе®ҡжҖ§зҡ„жҸҸиҝ°гҖӮ

жҜ”еҰӮпјҢжҲ‘们з»ҸеёёдјҡйҒҮеҲ°зҡ„ж–Үжң¬дёҺдҪңиҖ…зҡ„жһ„е»әй—®йўҳгҖӮжңүдәӣеӯҰиҖ…иҜҙжІЎжңүзңҹжӯЈзҡ„ж–Үжң¬е’ҢдҪңиҖ…пјҢжҲ‘们жүҖзҹҘйҒ“зҡ„еҸӘжҳҜеҜ№жүҖи°“вҖңж–Үжң¬вҖқзҡ„еҸҚжҳ пјҢиҖҢзңҹжӯЈзҡ„вҖңж–Үжң¬вҖқд»ҺжқҘжІЎжңүеӯҳеңЁиҝҮпјҢеӣ дёәжҲ‘们永иҝңдёҚеҸҜиғҪиҺ·еҫ—еҺҹе§Ӣж–Үжң¬гҖӮеҜ№жҢҒиҝҷз§Қи§ӮзӮ№зҡ„дәәжқҘиҜҙпјҢж–Үжң¬жҳҜдёӘй—®йўҳпјҢдҪңиҖ…д№ҹжҳҜдёӘй—®йўҳгҖӮиҝҷеҜ№жҲ‘жқҘиҜҙе°ұжҲҗдәҶвҖңжӯ»иғЎеҗҢвҖқпјҢж„Ҹе‘ізқҖй—ӯеҳҙгҖҒеӣһ家зңӢз”өи§ҶгҖҒе–қе•Өй…’пјҢжІЎжңүж„Ҹд№үеҶҚеҒҡзҺ°еңЁзҡ„е·ҘдҪңдәҶгҖӮжҲ‘еңЁйҳ…иҜ»ж—¶пјҢиҜ•еӣҫйҖҡиҝҮдёҚеҗҢзҡ„вҖңи§ҒиҜҒиҖ…вҖқпјҲдҪңиҖ…гҖҒжҠ„еҶҷиҖ…пјүжқҘзҗҶи§Јзү№е®ҡзҡ„ж–Үжң¬пјҢеҜ№дёҚеҗҢзүҲжң¬зҡ„ејӮиҜ»пјҢжғізҹҘйҒ“дёәд»Җд№ҲдјҡжңүиҝҷдәӣдёҚеҗҢпјҢжҳҜд»Җд№ҲдҝғдҪҝеҗҺжқҘзҡ„зј–иҫ‘иҖ…жҲ–иҜ»иҖ…еўһеҮҸеҲ ж”№ж–Үжң¬зҡ„пјҹиҝҷж ·е°ұжҠҠиҮӘе·ұж”ҫзҪ®еҲ°дәҶе№ҝйҳ”зҡ„жҖқжғіеҸІиғҢжҷҜдёӯпјҢд»ҘжӯӨжқҘзҗҶи§ЈжҹҗдёҖзү№е®ҡж–Үжң¬зҡ„еҺҶеҸІдёҺзӨҫдјҡж„Ҹд№үгҖӮ

дёҚз®ЎжҳҜеҹәдәҺвҖңиҜӯж–ҮеӯҰвҖқиҝҳжҳҜи¶…и¶ҠвҖңиҜӯж–ҮеӯҰвҖқпјҢйҰ–е…ҲйғҪиҰҒжҠҠиҜӯиЁҖеӯҰеҘҪгҖӮжўөж–ҮеҜ№и—ҸеӯҰз ”з©¶жқҘиҜҙд№ҹжҳҜиҮіе…ійҮҚиҰҒзҡ„пјҢжҲ‘з»Ҹеёёйј“еҠұеӯҰз”ҹиҮіе°‘еӯҰд№ еҮ е№ҙжўөж–ҮгҖӮеңЁдёӯеӣҪиҘҝи—ҸгҖҒе°јжіҠе°”гҖҒж—Ҙжң¬зӯүең°зҡ„еҜәйҷўйғҪеҸ‘зҺ°дәҶдёҚе°‘жўөж–ҮеҶҷжң¬пјҢиҝҷдәӣиҝҮеҺ»иў«и®Өдёәе·Із»ҸдёўеӨұзҡ„зҸҚиҙөж–ҮзҢ®пјҢзҺ°еңЁдёәжҲ‘们жү“ејҖдәҶдёҖдёӘе…Ёж–°зҡ„йўҶеҹҹпјҢиҖҢиҜӯиЁҖеҲҷжҳҜиҝӣе…ҘиҝҷдәӣйўҶеҹҹзҡ„й’ҘеҢҷгҖӮеңЁжҺҢжҸЎиҜӯиЁҖзҡ„еҹәзЎҖдёҠпјҢеҶҚжқҘжҜ”иҫғдёҚеҗҢзҡ„ж–Үжң¬пјҢиҖғеҜҹж–Үжң¬зҡ„жөҒдј еҺҶеҸІдёҺжҖқжғіеҶ…е®№зӯүзӯүпјҢе°ұеҸҜд»ҘжқҘжҺўи®ЁдёҖдәӣжңүж„ҸжҖқгҖҒжңүж„Ҹд№үзҡ„й—®йўҳдәҶгҖӮ

дҪӣеӯҰдёҺи—ҸеӯҰз ”з©¶дёӯпјҢжңҖеҸ—дәүи®®зҡ„жҒҗжҖ•жҳҜжңүе…івҖңжҖӣзү№зҪ—вҖқпјҲTantraпјҢеҜҶж•ҷгҖҒеҜҶз»ӯпјүж–Үжң¬зҡ„з ”з©¶ж–№ејҸпјҢжӮЁеҰӮдҪ•зңӢеҫ…ж–Үжң¬йҮҠиҜ»дёҺдҝ®иЎҢе®һиҜҒзҡ„е…ізі»пјҹ

иҢғеҫ·еә·пјҡжҲ‘и§үеҫ—д»ҺдәӢвҖңжҖӣзү№зҪ—вҖқжҲ–иҖ…иҜҙеҜҶж•ҷз ”з©¶зҡ„еӯҰиҖ…пјҢеӨҡе°‘жңүдәӣе®һдҝ®з»ҸйӘҢдјҡжҜ”иҫғеҘҪгҖӮеҰӮжһңе®Ңе…ЁжІЎжңүдҝ®иЎҢжҲ–иҖ…дҝ®иЎҢз»ҸйӘҢеҫҲе°‘зҡ„иҜқпјҢжүҖеҒҡзҡ„еҜҶж•ҷз ”з©¶жҒҗжҖ•е°ұдёҚжҳҜвҖңеҜҶж•ҷвҖқдәҶгҖӮеӣ дёәжҳҫиҖҢжҳ“и§Ғзҡ„жҳҜпјҢйҳ…иҜ»еҜҶж•ҷж–ҮзҢ®дёҺйҳ…иҜ»еӣ жҳҺзӯүжҳҫж•ҷз»Ҹе…ёжңүзқҖеҫҲеӨ§зҡ„дёҚеҗҢгҖӮеҜ№еүҚиҖ…пјҢжІЎжңүе®һдҝ®з»ҸйӘҢзҡ„ж—¶еҖҷеҫҖеҫҖеҫҲе®№жҳ“иҜҜи§Јеҗ„з§ҚжңҜиҜӯпјҢз”ҡиҮіж–Үжң¬зҡ„йҳ…иҜ»гҖҒзҝ»иҜ‘гҖҒжіЁйҮҠзӯүзӯүйғҪдјҡеҸҳеҫ—жІЎжңүж„Ҹд№үпјҢеӣ дёәйӮЈд»…д»…жҳҜдёҖз§ҚвҖңеҸЈиҜҙвҖқпјҲtalkпјүпјҢдёҺеҜҶж•ҷжң¬иә«зҡ„е®—ж—ЁзӣёиҝқиғҢгҖӮ

жүҖи°“вҖңжҖӣзү№зҪ—вҖқе…¶е®һжҳҜдҝ®иЎҢзҡ„ж–Үжң¬еҹәзЎҖпјҢжҳҜз”ЁдәҺжҢҮеҜје®һиҜҒд»ӘиҪЁзҡ„гҖӮд»Һиҝҷз§Қж„Ҹд№үдёҠи®ІпјҢеҜ№вҖңжҖӣзү№зҪ—вҖқиҝӣиЎҢзәҜзІ№зҡ„вҖңиҜӯж–ҮеӯҰвҖқз ”з©¶дёҚжҳҜеҫҲеҜҢжңүе»әи®ҫжҖ§пјҢеӣ дёәеҫҲеӨҡж–Үжң¬жІЎжңүд»Җд№ҲвҖңиҜӯж–ҮвҖқеұӮйқўзҡ„ж„Ҹд№үеҸҜиЁҖгҖӮжүҖд»ҘпјҢжҲ‘и§үеҫ—еҜҶж•ҷзҡ„ж–Үжң¬з ”究еә”иҜҘдёҺзҒҢйЎ¶зӯүе®—ж•ҷд»ӘејҸзӣёз»“еҗҲпјҢ并иҝӣиЎҢдёҖе®ҡзҡ„еҰӮжі•дҝ®иЎҢгҖӮзҺ°е®һдёӯд№ҹжңүеҫҲеӨҡдәәе®һдҝ®дәҶд№ӢеҗҺе°ұдёҚеҶҚжғізҝ»иҜ‘жҲ–з ”з©¶вҖңжҖӣзү№зҪ—вҖқж–Үжң¬дәҶгҖӮеҪ“然пјҢеҢ…жӢ¬е®—ж•ҷз ”з©¶еңЁеҶ…зҡ„д»»дҪ•еӯҰжңҜз ”з©¶пјҢйғҪжҳҜеҫҲдёӘдәәзҡ„пјҢд»ҺдәӢвҖңжҖӣзү№зҪ—вҖқж–Үжң¬з ”究зҡ„еӯҰиҖ…иӮҜе®ҡд№ҹжңүиҮӘе·ұзҡ„иҖғйҮҸе’Ңе–ңеҘҪпјҢж— еҸҜйқһи®®гҖӮ

еҜҶж•ҷеӯҰд№ зҡ„еҸҰдёҖзү№ж®Ҡд№ӢеӨ„еңЁдәҺпјҡе®һи·өдҝ®иЎҢйңҖиҰҒдҫқжӯўзү№е®ҡзҡ„дёҠеёҲпјҢдёҚиғҪиҮӘеӯҰиҮӘдҝ®гҖӮиҝҷжҳҜеӣ дёәеҫҲеӨҡдҝ®иҜҒиЎҢдёәеҜ№иә«еҝғйғҪжңүеҪұе“ҚпјҢеҰӮжһңеҲқеӯҰиҖ…жІЎжңүеҫ—еҲ°жҒ°еҪ“зҡ„жҢҮеҜјзҡ„иҜқпјҢжҒҗжҖ•дјҡжҚҹдјӨиә«еҝғгҖӮжүҖд»ҘпјҢеҜҶж•ҷдҝ®иЎҢдёҖе®ҡиҰҒдҫқжӯўиө„ж је…·и¶ізҡ„дёҠеёҲгҖӮ

йӮЈд№ҲпјҢй—®йўҳе°ұжқҘдәҶпјҢеҰӮдҪ•жүҫеҲ°иө„ж је…·и¶ізҡ„дёҠеёҲе‘ўпјҹдёҖдәӣиҮӘз§°вҖңдёҠеёҲвҖқзҡ„дәә并дёҚе…·жңүвҖңжӢӣз”ҹвҖқиө„ж је’ҢиғҪеҠӣпјҢеҰӮдҪ•иҫЁеҲ«пјҹиҝҷдәӣй—®йўҳеҖ’жҳҜеҸҜд»ҘйҖҡиҝҮвҖңзңӢд№ҰвҖқжқҘи§ЈеҶігҖӮеңЁвҖңжҖӣзү№зҪ—вҖқзі»еҲ—е…ёзұҚдёӯпјҢеҮ д№ҺжҜҸдёҖйғЁйғҪдјҡжңүдёҖж®өе…ідәҺеҰӮдҪ•еҜ»жүҫе…·и¶ідёҠеёҲзҡ„еҶ…е®№пјҡеӯҰд№ иҖ…йҰ–е…ҲиҰҒеҜ№иҖҒеёҲиҝӣиЎҢе…Ёж–№дҪҚиҖғеҜҹпјҢеҸӘжңүеҸ‘зҺ°жҳҜиө„ж је…·и¶ізҡ„гҖҒйҖӮеҗҲиҮӘе·ұзҡ„еҘҪиҖҒеёҲж—¶пјҢжүҚиғҪиҜ·жұӮд»–жқҘжҢҮеҜјпјӣиҖҢдёҖж—ҰзЎ®з«ӢдәҶиҝҷж ·зҡ„дёҠеёҲдёәдҫқжӯўпјҢе°ұйңҖиҰҒд»Ҙе…Ёиә«еҝғзҡ„敬仰дёҺдҝЎд»»жқҘи·ҹйҡҸе…¶еӯҰд№ гҖӮеҗҢж ·пјҢеҮ д№ҺжҜҸдёҖйғЁвҖңжҖӣзү№зҪ—вҖқдёӯд№ҹдјҡжңүдё“й—ЁдёҖж®өеҶ…е®№и®Іиҝ°иҖҒеёҲеә”иҜҘеҰӮдҪ•иҖғжҹҘеӯҰз”ҹпјҢеҚідёҠеёҲд№ҹиҰҒиҖғжҹҘејҹеӯҗжҳҜеҗҰе…·жңүиүҜеҘҪзҡ„иө„иҙЁдёҺиғҪеҠӣжқҘжҺҘеҸ—иҮӘе·ұзҡ„жҢҮеҜјгҖӮиҝҷжҳҜдёҖз§ҚеҸҢеҗ‘зҡ„иҖғжҹҘпјҢеҸҢж–№йғҪиҰҒзЎ®и®ӨеҜ№ж–№жҳҜеҗҰвҖңеӨҹж јвҖқгҖӮеңЁдј з»ҹзҡ„жүҝз»ӯдёӯпјҢдёҘж јзҡ„收еҫ’дёҺеҸ‘еҝғжҳҜе ӘжҜ”з”ҹе‘Ҫд№Ӣе®қиҙөзҡ„жүҝиҜәгҖӮ

жүҖи°“вҖңе®—ж•ҷз ”з©¶иҖ…еә”иҜҘдёҺе®—ж•ҷдҝқжҢҒи·қзҰ»вҖқзҡ„иҜҙ法并дёҚжҒ°еҪ“пјҢжҲ‘и®Өдёәеә”иҜҘдәІиҝ‘е®—ж•ҷпјҢиҮіе°‘иҰҒжҖҖжңүеҗҢжғ…дёҺеҗҢж„ҹпјҢиҝҷж ·жүҚиғҪжӣҙеҘҪең°зҗҶи§Јз ”з©¶еҜ№иұЎгҖӮжү“дёӘжҜ”ж–№пјҢеҰӮжһңжҲ‘жҳҜеӨ©дё»ж•ҷеҫ’пјҢжҒҗжҖ•е°ұдёҚдјҡд»ҺдәӢдҪӣж•ҷз ”з©¶пјҢеӣ дёәеҜ№е®Ңе…ЁдёҚи®ӨеҗҢзҡ„жҖқжғіж–ҮеҢ–пјҢжІЎжңүзҗҶз”ұз”ЁдёҖз”ҹзҡ„ж—¶й—ҙеҺ»еӯҰд№ гҖӮеҪ“然пјҢжҲ‘们йғҪзҹҘйҒ“жҠҠгҖҠз»ҙж‘©иҜҳз»ҸгҖӢзӯүдҪӣж•ҷз»Ҹе…ёзҝ»иҜ‘жҲҗжі•иҜӯ并著жңүгҖҠеҚ°еәҰдҪӣж•ҷеҸІгҖӢзҡ„и‘—еҗҚеӯҰиҖ…иүҫи’Ӯе®үвҖўжӢүиҺ«зү№пјҲГүtienne LamotteпјүжҳҜеӨ©дё»ж•ҷзҘһзҲ¶пјҢеңЁеӨ©дё»ж•ҷзҡ„йІҒжұ¶еӨ§еӯҰж•ҷжҺҲеёҢи…Ҡж–ҮгҖӮжҲ‘дёҚзҹҘйҒ“д»–жҳҜжҖҺд№Ҳжғізҡ„пјҢдҪҶжҲ‘з ”з©¶дҪӣж•ҷзҡ„дёҖдёӘеҺҹеӣ жҳҜејәзғҲзҡ„и®ӨеҗҢж„ҹпјҢжҲ‘и§үеҫ—дҪӣж•ҷдёӯжңүеҫҲеӨҡеҖјеҫ—еӯҰд№ зҡ„дёңиҘҝгҖӮ

жұүдј дҪӣж•ҷдёҺи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҡ„зӣёдә’еҪұе“Қе…ізі»еҰӮдҪ•пјҹ

иҢғеҫ·еә·пјҡи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҜ№жұүең°зҡ„еҪұе“ҚиҫғеӨ§гҖӮдҪҶеҸҚд№ӢжһҒе°‘пјҢдёҚз®ЎжҳҜж•ҷд№үжҖқжғіиҝҳжҳҜд»ӘиҪЁе®һдҝ®пјҢжұүдј дҪӣж•ҷеҮ д№Һд»ҺжңӘеҜ№и—Ҹдј дҪӣж•ҷдә§з”ҹиҝҮе®һиҙЁжҖ§зҡ„еҪұе“ҚгҖӮ

иҷҪз„¶дј иҜҙе”җжңқзҡ„ж–ҮжҲҗе…¬дё»жҠҠдҪӣж•ҷеёҰиҝӣдәҶиҘҝи—ҸпјҢж–ҮжҲҗе…¬дё»жң¬дәәеҫҲеҸҜиғҪжҳҜдҪӣж•ҷеҫ’пјҢд№ҹеҫҲеҸҜиғҪеҜ№еҪ“ж—¶зҡ„иҙөж—Ҹйҳ¶зә§дә§з”ҹдәҶдёҖе®ҡзҡ„еҪұе“ҚгҖӮдҪҶжҳҜпјҢе°ұжҲ‘们жүҖи§ҒеҲ°зҡ„ж–ҮзҢ®иө„ж–ҷдёҺдҪӣж•ҷеҫ’зҡ„дҝ®иЎҢжҙ»еҠЁжқҘзңӢпјҢжІЎжңүд»Җд№Ҳжұүдј дҪӣж•ҷзҡ„еҪұеӯҗгҖӮ

зЎ®е®һпјҢеңЁе…«дё–зәӘиҮід№қдё–зәӘеҲқпјҢжңүиӢҘе№ІйғЁжұүж–ҮдҪӣе…ёиў«зҝ»иҜ‘жҲҗдәҶи—Ҹж–ҮпјҢдҪҶе…¶дёӯеӨ§йғЁеҲҶзҡ„еҺҹжң¬жҳҜжўөж–ҮжҲ–дҝ—иҜӯпјҢ并дёҚжҳҜзңҹжӯЈж„Ҹд№үдёҠзҡ„жұүдј дҪӣж•ҷз»Ҹе…ёпјӣе…¬е…ғ850е№ҙе·ҰеҸіпјҢдёҖдәӣзҰ…е®—дј и®°иў«зҝ»иҜ‘жҲҗдәҶи—Ҹж–ҮгҖӮиҝҷдәӣйӣ¶жҳҹзҡ„зҝ»иҜ‘并жңӘеҪұе“Қи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҡ„еҸ‘еұ•иҪЁиҝ№гҖӮ

жӣҙжңүж„ҸжҖқзҡ„жҳҜпјҢеңЁи’ҷе…ғж—¶д»ЈпјҢжңүеҸІж–ҷи®°иҪҪпјҢеҫҲеӨҡжұүдәәзҡҲдҫқдәҶи—Ҹдј дҪӣж•ҷе–ҮеҳӣпјҢдҪҶжҳҜжІЎжңүдёҖдҪҚи—Ҹж—Ҹдәәеҗ‘жұүеғ§еӯҰд№ гҖҒеңЁжұүең°еҜәйҷўеҮә家гҖӮиҝҷеҸҜиғҪжҳҜеӣ дёәеҪ“ж—¶и—Ҹдј дҪӣж•ҷж•ҙдҪ“зҡ„зҹҘиҜҶж°ҙе№ігҖҒж•ҷиӮІдҪ“зі»д»ҘеҸҠдҝ®иЎҢдј з»ҹеҫҲеӨ§зЁӢеәҰдёҠиҰҒй«ҳиҝҮжұүдј дҪӣж•ҷпјҢжүҖд»ҘиғҪеҗёеј•жұүдәәгҖӮеҪ“然пјҢиҝҷеҸӘжҳҜжҲ‘зҡ„дёҖз§ҚжҺЁжөӢпјҢжІЎжңүзӣҙжҺҘзҡ„ж–ҮзҢ®иҜҒжҚ®гҖӮжүҖд»ҘпјҢд№ҹеҸҜд»ҘжҺЁжөӢеңЁе…ғд»Јдә§з”ҹйӮЈз§Қжғ…еҶөзҡ„еҺҹеӣ жҳҜдёӘдәәзҡ„зҲұеҘҪеҖҫеҗ‘пјҢе°ұеғҸзҺ°еңЁзҡ„жұүдәәд»Қ然еҜ№и—Ҹдј дҪӣж•ҷжҜ”иҫғж„ҹе…ҙи¶ЈпјҢиҖҢи—Ҹж—ҸдәәеҜ№жұүдј дҪӣж•ҷ并没жңүд»Җд№Ҳе…ҙи¶ЈгҖӮеҺҶеҸІдёҺеҪ“дёӢжғ…еўғеҸҜд»ҘжҳҜзӣёйҖҡзҡ„гҖӮ

д№ҹи®ёдҪ дјҡиҜҙпјҢеңЁе…ғжңқпјҢжңүеҫҲеӨҡи—Ҹдј дҪӣж•ҷе–ҮеҳӣеҲ°еҢ—дә¬зӯүең°жқҘдј жі•пјҢиғҪиҜҙжұүиҜӯпјҢдёҚеҸҜиғҪдёҚеҸ—еҲ°жұүдј дҪӣж•ҷзҡ„еҪұе“ҚгҖӮдҪҶжҳҜпјҢиҝҷз§ҚиҜҙжі•жІЎжңүж–ҮзҢ®дҫқжҚ®жҲ–иҖ…иҖғеҸӨиҜҒжҳҺгҖӮ

жүҖд»ҘпјҢе°ұзӣ®еүҚзҡ„еҸІж–ҷдёҺз ”з©¶жқҘзңӢпјҢиҝҷж ·иҜҙеҸҜиғҪжӣҙе…¬е№ідәӣпјҡжұүдј дҪӣж•ҷдёҺи—Ҹдј дҪӣж•ҷжҳҜдёӨз§Қе№іиЎҢеҸ‘еұ•зҡ„дҪӣж•ҷдј з»ҹпјҢеңЁеҺҶеҸІдёҠеҮ д№ҺжІЎжңүе®һиҙЁжҖ§зҡ„дәӨдә’еҪұе“ҚгҖӮ

еӣҪйҷ…и—ҸеӯҰз ”з©¶зҺ°зҠ¶еҰӮдҪ•пјҢеҸ–еҫ—дәҶд»Җд№ҲиҝӣжӯҘпјҢиҝҳжңүе“ӘдәӣдёҚи¶ід№ӢеӨ„пјҹ

иҢғеҫ·еә·пјҡи—ҸеӯҰз ”з©¶еңЁиҝҮеҺ»зҡ„дә”еҚҒе№ҙеҫ—еҲ°дәҶй•ҝи¶ізҡ„еҸ‘еұ•пјҢдёҚд»…еңЁзҫҺеӣҪпјҢеңЁдё–з•Ңеҗ„ең°йғҪжҳҜгҖӮ1960е№ҙд»ҘеүҚпјҢдёҚз®ЎжҳҜеңЁдёӯеӣҪиҝҳжҳҜеңЁе…¶д»–еӣҪ家пјҢеҸӘжңүжһҒе°‘ж•°еӣҫд№ҰйҰҶжӢҘжңүдёҖдәӣи—Ҹж–Үж–ҮзҢ®гҖӮиҝҷдёҖжғ…еҶөеңЁ1960е№ҙеҗҺеҫ—еҲ°дәҶе·ЁеӨ§зҡ„ж”№еҸҳпјҢеӣ дёәе…¶еҗҺи—Ҹж–Үиө„ж–ҷжүҚејҖе§Ӣеҫ—еҲ°еӨ§и§„жЁЎзҡ„еҚ°еҲ·еҮәзүҲгҖӮеңЁдёӯеӣҪпјҢиҷҪ然вҖңж–Үйқ©вҖқжңҹй—ҙжҡӮеҒңдәҶдёҖж®өж—¶й—ҙпјҢдҪҶзЁҚеҗҺе°ұжҒўеӨҚдәҶгҖӮеңЁеҚ°еәҰпјҢи—Ҹж–Үж–ҮзҢ®зҡ„еҮәзүҲж—©е·ІеҪўжҲҗе·ЁеӨ§зҡ„дә§дёҡгҖӮе°јжіҠе°”е’ҢдёҚдё№д№ҹжңүдёҖе®ҡзҡ„еҮәзүҲ规模гҖӮе°ұеғҸеңЁдёҖеӨңд№Ӣй—ҙпјҢеӨ§йҮҸзҡ„и—Ҹж–ҮеҶ’дәҶеҮәжқҘпјҢиҖҢдё”еӯҰиҖ…еҸҜд»ҘжҜ”иҫғе®№жҳ“иҺ·еҫ—иҝҷдәӣеҮәзүҲзү©пјҢиҝҷеңЁдёҖе®ҡзЁӢеәҰдёҠжҝҖеҸ‘дәҶеғҸжҲ‘иҝҷж ·зҡ„иҘҝж–№еӯҰиҖ…еҜ№иҘҝи—Ҹз ”з©¶зҡ„е…ҙи¶ЈгҖӮ

зҺ°еңЁе…ідәҺи—ҸеӯҰз ”з©¶зҡ„еҗ„з§ҚеӣҪйҷ…дјҡи®®еҫҲеӨҡгҖӮдҫӢеҰӮпјҢ2013е№ҙеңЁи’ҷеҸӨеӣҪд№Ңе…°е·ҙжүҳдёҫиЎҢзҡ„第еҚҒдёүеұҠеӣҪйҷ…и—ҸеӯҰеӨ§дјҡпјҢжңүдә”зҷҫеӨҡеҗҚеӯҰиҖ…еҮәеёӯгҖӮжҲ‘еҸӮеҠ зҡ„第дёҖеұҠеӣҪйҷ…и—ҸеӯҰеӨ§дјҡпјҢйӮЈж—¶з§°дёәвҖңйқ’е№ҙи—ҸеӯҰ家еӯҰдјҡвҖқпјҢ1976е№ҙеңЁз‘һеЈ«дёҫиЎҢпјҢеҸӘжңүдёүеҚҒдәәе·ҰеҸігҖӮиҝҷд№ҲдёҖдёӘе°Ҹе°Ҹзҡ„з»„з»Үе’Ңдјҡи®®пјҢеңЁеҮ еҚҒе№ҙй—ҙеұ…然жү©еӨ§жҲҗдәҶзҺ°еңЁдјҡе‘ҳж•°йҮҸжғҠдәәзҡ„вҖңеӣҪйҷ…и—ҸеӯҰеӯҰдјҡвҖқпјҲIATSпјүгҖӮ

2016е№ҙ6жңҲпјҢеңЁжҢӘеЁҒеҚ‘е°”ж №еҸ¬ејҖзҡ„第еҚҒеӣӣеұҠеӣҪйҷ…и—ҸеӯҰеӨ§дјҡйҖүдёҫдә§з”ҹдәҶж–°дёҖеұҠеӯҰжңҜ委е‘ҳдјҡгҖӮ

2016е№ҙ6жңҲпјҢеңЁжҢӘеЁҒеҚ‘е°”ж №еҸ¬ејҖзҡ„第еҚҒеӣӣеұҠеӣҪйҷ…и—ҸеӯҰеӨ§дјҡйҖүдёҫдә§з”ҹдәҶж–°дёҖеұҠеӯҰжңҜ委е‘ҳдјҡгҖӮ

жҖ»дҪ“жқҘиҜҙпјҢи—ҸеӯҰз ”з©¶жӣҫз»ҸжҳҜдҪӣеӯҰз ”з©¶зҡ„дёҖйғЁеҲҶпјҢеңЁж—Ҙжң¬гҖҒ欧жҙІгҖҒзҫҺеӣҪйғҪжҳҜиҝҷз§Қжғ…еҶөпјҢз»қеӨ§йғЁеҲҶд»ҺдәӢи—ҸеӯҰз ”з©¶зҡ„еӯҰиҖ…йғҪжҳҜд»Һз ”д№ дҪӣж•ҷзҡ„и§’еәҰжқҘиҝӣиЎҢзҡ„пјҢжҲ–иҖ…иҜҙдҪӣеӯҰз ”з©¶дёӯзҡ„дёҖйғЁеҲҶеӯҰиҖ…зҡ„е…іжіЁзӮ№жҳҜи—Ҹдј дҪӣж•ҷгҖӮ然иҖҢпјҢеңЁиҝҮеҺ»зҡ„дәҢеҚҒе№ҙпјҢи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡзҡ„дәәеҜ№иҘҝи—Ҹзҡ„зӨҫдјҡжҖқжғіж”ҝжІ»пјҲеҸІпјүжң¬иә«ж„ҹе…ҙи¶ЈпјҢеҢ…жӢ¬дёҖдәӣж—Ҙжң¬еӯҰиҖ…гҖӮеҜ№з ”究иҘҝи—ҸзӨҫдјҡж”ҝжІ»пјҲеҸІпјүзҡ„дәәжқҘиҜҙпјҢеҫҲйҡҫиҺ·еҫ—жӢүиҗЁгҖҒеҢ—дә¬гҖҒжІҲйҳігҖҒеҸ°ж№ҫзӯүең°зҡ„жЎЈжЎҲйҰҶиө„ж–ҷпјҢдёҚд»…еӨ–еӣҪдәәеҫҲйҡҫиҺ·еҫ—пјҢдёӯеӣҪеӯҰиҖ…д№ҹеҗҢж ·йҡҫд»ҘиҺ·еҫ—пјҢз”ҡиҮіжӣҙйҡҫгҖӮиҝҷиҮід»ҠжҳҜе·ЁеӨ§зҡ„йҒ—жҶҫгҖӮдәӢе®һдёҠпјҢеҫҲеӨҡжЎЈжЎҲйҰҶзҡ„еҺҶеҸІж–ҮзҢ®жІЎжңүд»Җд№ҲвҖңж•Ҹж„ҹжҖ§вҖқпјҢдёҺеҪ“еүҚзҡ„ж°‘ж—Ҹж”ҝжІ»зӯүзӯүжҜ«ж— е…ізі»пјҢеҸӘжҳҜеӨ§йғЁеҲҶз®ЎзҗҶдәәе‘ҳдёҚзҹҘйҒ“йӮЈдәӣжқҗж–ҷйҮҢжңүд»Җд№ҲеҶ…е®№пјҢдәҺжҳҜе°ұжҲҗдәҶдёҚеҸҜе…¬ејҖзҡ„вҖңз§ҳеҜҶвҖқгҖӮ

дёҖиҲ¬жқҘиҜҙпјҢи—Ҹж—ҸдәәеҜ№еӨ–еӣҪеӯҰиҖ…зҡ„з ”з©¶жҳҜејҖж”ҫзҡ„гҖҒж¬ўиҝҺзҡ„гҖӮеҪ“然д№ҹжңүдҫӢеӨ–пјҢжҜ”еҰӮжңүжһҒе°‘ж•°и—Ҹж—Ҹдәә并дёҚе–ңж¬ўеӨ–еӣҪдәәеҺ»жҺҘи§Ұ他们зҡ„еҺҶеҸІдёҺж–ҮеҢ–пјҢиҝҷжң¬ж— еҸҜеҺҡйқһпјҢдёҺжүҖи°“зҡ„вҖңзҘһз§ҳдё»д№үвҖқд№ҹжҜ«ж— е…ізі»гҖӮвҖңйҰҷж јйҮҢжӢүвҖқзҡ„дј иҜҙжҳҜиҘҝж–№дәәеҲ¶йҖ еҮәжқҘеҶҚиҫ“е…ҘиҘҝи—Ҹзҡ„пјҢиө·еҲқеёҰжңүжө“зғҲзҡ„иҘҝж–№ж®–ж°‘дёңж–№зҡ„иүІеҪ©пјҢгҖҠж¶ҲеӨұзҡ„ең°е№ізәҝгҖӢпјҲLost HorizonпјүдёҖд№ҰеҗҺжқҘд№ҹиў«зҝ»иҜ‘жҲҗдәҶи—Ҹж–ҮгҖӮиҝҷе…¶е®һе°ұжҳҜзҫҺеӣҪдәәеёёиҜҙзҡ„вҖңеҢ№иҗЁж•Ҳеә”вҖқпјҡеҢ№иҗЁжң¬жқҘжҳҜз”ұж„ҸеӨ§еҲ©дәәеј•иҝӣзәҪзәҰзҡ„пјҢз»“жһңиў«зҫҺеӣҪдәәеҒҡжҲҗдәҶе®Ңе…ЁдёҚеҗҢзҡ„ж ·еӯҗпјҢ然еҗҺеұ…然иҝҳжҠҠеҸҳдәҶж ·зҡ„еҢ№иҗЁжҲҗеҠҹиҫ“е…ҘиҝӣдәҶж„ҸеӨ§еҲ©пјҢзҺ°еңЁиҝһзҪ—马йғҪжңүеҝ…иғңе®ўйӨҗеҺ…дәҶпјҒ

еҰӮжһңиҜҙиҘҝи—ҸжҳҜзҘһз§ҳд№Ӣең°пјҢйӮЈжҲ‘зҡ„иҚ·е…°д№ҹжҳҜпјӣеҰӮжһңиҜҙиҘҝи—Ҹж–ҮеҢ–жҳҜзҘһз§ҳзҡ„пјҢйӮЈжҲ‘зҡ„иҚ·е…°ж–ҮеҢ–д№ҹеҗҢж ·зҘһз§ҳпјҒе…¶е®һпјҢе“Әжңүд»Җд№ҲзҘһз§ҳпјҢе°ұжҳҜдә’дёҚзӣёеҗҢзҡ„ж–ҮеҢ–иҖҢе·ІпјҢе°ұеғҸдҪ е’ҢжҲ‘зңӢиө·жқҘеҰӮжӯӨдёҚеҗҢгҖӮ

жң¬ж–ҮеҲҠдәҺгҖҠдёңж–№ж—©жҠҘдёҠжө·д№ҰиҜ„гҖӢ第390жңҹ