南北朝时期,党项羌主要聚集于析支河曲流域,也就是今青海黄河河曲一带。至隋末唐初,党项羌的领地扩大了很多,其分布范围“东至松州,西接叶护,南界春桑,北邻吐谷浑,有地三千余里”。①

追溯党项羌的历史,还要从吐蕃说起。公元7世纪中叶,吐蕃王朝迅速崛崛起,称雄一方,并大踏步向外扩张。在征服孙波、白兰和象雄等强部后,吐蕃的兵锋东指,展开了对安多、康等地政权和部落的兼并战争。公元663年(唐高宗龙朔三年),吐蕃灭党项羌部落的近邻——吐谷浑王国。此时,党项羌部落成了吐蕃兼并的下一个目标。但倔强的党项羌部落不愿被吐蕃兼并,他们选择了“弃地而走”,并请求唐朝将他们迁往内地。眼看局势的变化不可阻挡,也考虑到党项羌内附的愿望,唐玄宗将他们安置到了庆州(今甘肃庆阳)一带,并把原设置在陇西的静边州都督府也迁到了庆州。吐蕃顺利进入党项羌故地后,留下来的党项羌人成了吐蕃的属民。迁往庆州的党项羌部落称“东山部落”,唐廷任其首领拓跋守寂为右监门都督、封西平公。但此后不久吐蕃又占领了河陇地区,与内迁的党项部落靠近了。尤其不能让唐朝容忍的是,党项羌一些部落不满唐朝的统治,一度与吐蕃联手向唐发动进攻。为此,将党项羌部落再次迁往银州(今陕西米脂县)以北、夏州(今陕西顶边县境)以东地区,称之为“平夏部落”。然而,到了公元765年(唐代宗永泰元年)以后,吐蕃势力的扩张势头更猛,党项羌部落不得不又一次迁徙,迁往延州和绥州等南山地区,称之为“南山部落”。党项羌部落的迁徙之路是漫长而艰辛的,前后延续了百余年时间。尤其是在迁徙初期,党项羌人的生活极为贫穷,人口数量也大为减少。

①[宋]欧阳修撰,徐无黨注:《新五代史》卷七十四,第912页,北京,中华书局,1974年12月。

在艰难的岁月中,党项羌人顽强抗争,战胜重重困难,一步步走出低谷。唐天宝末年,因党项部首领拓跋思恭援唐平定“安史之乱”有功,被唐朝授以容州刺史、天柱军使,并赐以李姓,继而授灵州都督。至唐僖宗中和三年(公元883年),拓拔思恭又因镇压黄巢起义有功,被封为夏州节度使,晋爵夏国公,统辖银、夏、绥、宥四州。唐朝灭亡后,党项羌部落归附于北宋,宋廷赐赵姓。随着党项羌势力的逐渐壮大,首领李继迁不服宋朝的统治,愤然起兵抗宋,立志开创一片属于他们自己的天地。李继迁不断对宋发动战争,并向今甘肃、宁夏境内扩展地盘。公元1002年,李继迁攻取西部重镇灵州,第二年在灵州建都。公元1004年,李继迁卒,传其子李德明。进入这一时期,党项羌部落的经济得到发展,军事实力也大为增强。李德明大兴土木,修建都城,册立其子李元昊为太子,为夏州地方政权进一步发展为西夏国创造了条件。公元1032年,李德明卒,李元昊即位。在西夏历史上,李元昊是一个很有作为的郡王。

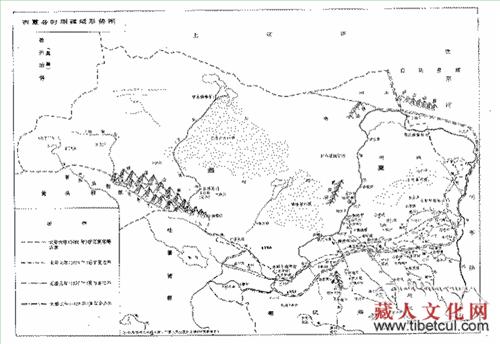

公元1038年,以党项羌为主体的西夏王朝正式建立,李元昊自称始祖。西夏国以中兴(今宁夏回族自治区银川市)为其国都,凉州(今甘肃省凉州区)为陪都。从西夏王朝立国到公元1227年灭亡,共传10代帝王,历经189年。如果从“虽未称国而王其土”的夏州政权算起,那么西夏的历史长达347年,比宋、辽、金存在的时间都要长。西夏王朝鼎盛时,其统治范围包括今宁夏全境,甘肃大部,新疆、青海、内蒙古以及陕西的部分地区,幅员十分辽阔。

西夏疆域图

关于党项羌的族属问题,学界讨论了很长时间。有学者认为,党项羌的皇族拓拔氏与羌族同源;也有学者认为,拓拔氏的族属是鲜卑族等。其实,对党项羌的族属最关心的还是莫过于党项羌人自己。在西夏时编著的《西夏书事》一书中这样写到:“李、赵赐姓不足重,自号嵬名称吾祖。”前面已经提到,李、赵这两个姓氏是唐、宋两朝皇帝先后赐给党项羌贵族的姓氏。然而,党项羌人并不在乎馈赠给他们的这两个姓氏。他们认为“嵬名”是他们的祖先,他们的姓氏自然是“嵬名”。李元昊即位之后,首先弃用了李、赵两个姓氏,将王室拓跋氏恢复为“嵬名”氏。追溯其源,“嵬名”一词便出自藏语,是藏语的音译,“嵬名”“嵬米”或“蕃米”等(汉文音译用字不一,藏语方言的发言也存在差异)在藏语中是“藏人”的意思。自古至今,“嵬”(蕃)一直是藏人的自称。另有学者认为,“嵬”是藏语地名“乌”的变音,指松赞干布时设立的行政区—“乌茹”。在当时的“四大茹”中,“乌茹”是一个以拉萨为中心的大行政区,也是吐蕃的政治文化中心。按此说法,西夏皇室取“嵬”(乌)为其姓氏,意义更不一般了。

《隋书·党项传》记曰:“党项羌者,三苗之后也。其种有宕昌、白狼,皆自称猕猴种。”① 至于“三苗之后”的说法,没有什么根据,这里不予讨论。而“猕猴种”之说却源自藏地尽人皆知的一则传说,那就是《猕猴变人的故事》。这个传说的大意为,藏人的祖先是猕猴,藏人是观世音菩萨点化的猕猴与岩魔女结合繁衍的后代。到后来,随着藏地人口的不断增加,首先出现了董、东、塞、穆四大部族(或姓氏);继而又有了惹、柱两个氏族,通称为藏族“六大氏族”。以“六大氏族”为主体群落,又出现了十二小邦、二十四小邦等。历经漫长岁月,在不断融合其他民族的过程中,藏民族渐渐形成了。在广大藏区,《猕猴变人的故事》从远古流传至今,藏族民众对此深信不疑。这则传说在藏族小说、戏剧、诗歌及绘画等作品中频频出现,甚至在藏族历史文献中也屡见不鲜。党项羌人“皆自称猕猴种”说明,他们对源自猕猴种有着强烈的认同感。

一、从语言文字方面看。党项羌与吐蕃的语言属同一语系,词汇亦为同源。陈庆英研究员认为:“更可能是党项羌在北迁以前的语言就是藏语的一种方言,它与今天仍为甘青川藏族牧区所使用的藏语安多方言相类似,甚至可以说,党项羌的语言与藏族的关系不是一般的‘有亲缘关系’、‘颇为相近’,而是党项羌在北迁以前使用的就是藏语,只是在北迁以后受周围各民族特别是汉族的影响,党项羌的语言在词汇、构汇法及句法上产生了许多变化,出现了与其他地区的藏语的若干差异。”他进而指出:“建立西夏的党项羌在北迁以前是藏族先民的一部分,其语言属于藏语安多方言的一支……”②显然,党项羌在语言上发生变化是迁徙后的事,是因为吸收大量的汉语借词及其他民族语言的结果。

《西夏黑河建桥敕碑》的发现,为党项羌人使用藏文提供了一个例证。迄今为止,此碑是我国现存西夏时期唯一一通汉、藏文合璧的碑铭,碑阳为汉文楷书,碑阴为藏文正楷。题记表明,此碑立于西夏乾祐七年(公元1176年),也就是在西夏建国138年时。《西夏黑河建桥敕碑》现存于张掖市博物馆。

①[唐]魏徵等撰:《隋书》卷八十三,第1845页,北京,中华书局,1973年8月。

②陈庆英著:《陈庆英藏学论文集》第136、146~147页,北京,中国藏学出版社,2006年12月。

黑河建桥敕碑

《西夏黑河建桥敕碑》通碑高1.3米,宽0.9米,碑座为两层仰覆莲式,碑首两面有线刻飞天二身,飞天穿交领大袖衫、无飘带,屈腿、拱手做供养状,其周围祥云缭绕。《西夏黑河建桥敕碑》①上的汉文铭文如下:

夏主仁孝

敕镇夷郡境内黑水河上下,所有隐显一切水土之主,山神、水神、龙神、树神、土地诸神等,咸听朕命:昔贤觉圣光菩萨哀愍此河年年暴涨,漂荡人畜,故以大慈悲兴建此桥。普令一切往返有情,咸免徒涉之患,皆霑安济之福,斯诚利国便民之大端也。朕昔已曾亲临嘉美贤觉兴造之功,仍罄虔恳,躬祭汝诸神等。自是之后,水患顿息。固知诸神冥歆朕意,阴加护佑之所致也。今朕载启精虔,幸冀汝等诸多灵神,廓慈悲之心,恢济渡之德,重加神力,密运威灵,庶几水患永息,桥道久长,令此诸方有情俱蒙利益,佑我邦家,则岂惟上契十方诸圣之心,抑亦可副朕之宏愿也。诸神鉴之,勿替朕命!

碑文主要记述了西夏皇室在甘州建桥的原因、经过及目的。碑文显示,此前黑水河连年暴涨,造成人畜伤亡的重大损失。西夏君主建桥是为了避免灾害,利国利民,是对当地民生的关怀。碑文祈祷诸神免除水患,保佑旱涝得收。碑文透露出西夏统治者敬信佛教,有意与吐蕃等信奉佛教的民族拉近距离,因势利导,保持社会稳定的愿望。碑上出现汉、藏两文说明,当时的党项羌在接受汉文字的同时,仍在使用藏文字。

然而,西夏却创制了一种新的文字——西夏文。关于西夏文的创制时间,学界一般认为始于李元昊时期。那么,党项羌人为什么不继续使用他们所熟悉的文字—藏文,而要创制一种新文字呢?

(一)、北迁后的党项人,居住环境不同于青藏高原,民族交往比较复杂,他们的文化受到多元文化尤其汉文化的影响,是在所难免的。北迁后,党项人所使用的语言与原先的语言出现了差异,产生了一定的距离。因此,他们对自己的语言进行一定的改革和整合是必要的。

(二)、公元7世纪,党项部落因拒绝吐蕃的兼并而北迁,经历了一段颇为艰难的历程。后来,凉州六谷蕃部与回鹘联手,打击过党项羌,尤其是李元昊的祖父李继迁是在与凉州六谷蕃部的战斗中因中箭不治而身亡的。凉州六谷蕃部与后来的河湟唃厮啰政权一直与党项羌争雄,曾发生过不少战争。党项羌与吐蕃之间的这些恩恩怨怨,对新立的西夏国统治者不能没有影响。“性雄毅,多大谋”的李元昊称帝后,在情感上与吐蕃仍然存在很大障碍。他既不使用藏文,也不使用汉文,而要创制一种属于西夏人自己的新文字,以树立西夏王国自强、自立的新形象。

(三)、中原先进的文化科技对西夏的影响逐渐加深,党项羌的经济文化明显有倾向于中原的趋势。通过长期共居和民族交往,党项人与内地民族的亲近感进一步加深。因此,以汉字为基础,创制一种属于西夏自己的文字,在一定程度上也反映了党项羌人在文化上的内倾趋势。

西夏文取方块字形,多用汉字六书的会意法,乍看象汉文,但又不是汉文。几乎没有人怀疑,西夏文是世界上最繁琐、书写最不便的文字。这一致命的弱点,也使西夏文没有能在大众社会广泛传播。当然,一个民族的文化的盛衰,也往往与这个民族的命运联系在一起。西夏亡国后,西夏文很快成为一种“死文字”。数百年后,认识西夏文的人寥寥无几。

然而,藏文对西夏文的影响是无可置疑的。如果我们翻阅《夏汉字典》就不难发现,如西夏文中的量词“一”,注音为“其、阿其”、“二”注音为“你”;“父亲”注音为“葩”等,与现行藏文读音及含义完全相同,而且是安多藏语。

①[清]钟赓起著,张志纯等校点:《甘州府志》第506~507页,兰州,甘肃文化出版社,1995年3月。

二、从服饰特色方面看。党项羌的早期服饰与吐蕃是相同的。西夏正式立国后,李元昊在服饰上有意区别于吐蕃服饰风格,也不随附中原服饰的式样,他参考吐蕃赞普和回鹘可汗的服饰,为自己设计了一种新的服装。李元昊身穿白色紧衫,头戴红里毡冠,冠后垂红色丝带,服饰显得比较独特。显然,这在一定意义上也反映出李元昊作为“一代枭雄”的独特个性。截至目前,我们所掌握的西夏服饰资料并不多。值得庆幸得是,在西夏人撰写的《西夏颂歌》中对党项羌早先的服饰有着较为详细的描述。颂歌这样写到:“我的阿妈成为泉源,银装其腹金装其胸。永恒的美奶种子,具有嵬名姓氏”。多识教授认为,“牧区藏族妇女的服饰,一般将螺细银泡为装饰的头面辩套都背在背上,唯独华锐藏族妇女的金银牌头面佩带在胸前和两腋。在西夏资料中反映的妇女的装饰与华锐妇女的装饰情况相符”,而且“正是华锐妇女装饰的典型特征”。①

五侍女图

考古发现为我们提供了具有说服力的佐证。上世纪末(1977年)出土于凉州区西郊林场的《五侍女图》,是西夏时期的一幅木版画。此画发现后,引起有关专家的极大兴趣。从画面服饰看,侍女一律着左衽长袍,裙边延至脚面,腰系丝绸彩带,一个个身材秀长,端庄。从发饰上看,有的梳高籫,有的长发披肩。一些侍女的装束,明显有着吐蕃服饰的特征。迄今为止,这类题材的西夏绘画极少见到。此次出土的木板彩画共29幅,均为西夏社会生活的写实作品。

三、从建筑风格方面看。党项羌人最早的房屋也是碉房。碉房为石木结构,由片石垒砌而成。外墙向上收缩,上小下大,墙体下厚上薄,层高二至三层不等。因其外观犹如碉堡,故称之为碉房。碉房建筑端庄稳固,风格古朴粗犷;再以木质的出挑及面上的各种绘画加以点缀,使厚重的石墙与灵巧的木雕、绘画形成强烈对比,使这种建筑刚柔并蓄,别具风格。党项羌人的这种居室,与吐蕃的碉房建筑风格没有什么区别。

四、从丧葬习俗方面看。虽然西夏史料中反映葬俗的内容不多,但可以的肯定,党项羌人有着多种施葬方式。例如,西夏谚语中有“列置尸场除手足” 的说法。也就是说,他们将死者的尸体置于尸场,然后碎尸给秃鹫吃。很显然,西夏谚语所描述的这种施葬方式与藏区的天葬相同。

①多识:《华锐人文历史探源》,载《“第二届藏族传统文化与和谐社会建设”学术研讨会论文集》第76~77页,兰州,甘肃民族出版社,2008年8月。

木缘塔,是西夏时期所使用的一种葬器,也出土于凉州区西郊林场。因塔身表面题记中称“缘塔”而得名。木缘塔为柏木质,塔高75厘米。木缘塔由塔座、塔身、塔顶和塔刹四部分组成。塔座为四级八边形,周围绘有卷草纹。塔身为八边柱体形,表面涂饰蓝色颜料,塔顶为伞式八边形,涂饰红色颜料。塔刹为八边形,每边都写有工整的梵文和汉文经文,用黄色颜料书写的梵文咒“一切如来咒”和“皈依三宝咒”,字径较大,书写很规整,并饰以彩绘云纹。从整体上看,木缘塔的制作工艺比较讲究,其色彩柔和、美观大方,也很牢固。其实,木缘塔只是一种普通的葬器,为塔形棺而已,并非真正意义上的塔葬。这种塔形棺,在甘青边境一带的藏区是很常见的。普通的塔形棺多为四边形,顶部与木缘塔相似,民间称之为“座儿”。塔形棺可直接土葬,也有火化后再土葬的。直到今天,华锐藏区一些地方的藏、土族民众中仍在使用这种葬器。

另外,在一首西夏宫廷诗中出现了“红脸的祖坟白河上”的词句。分析这一诗句,应该包括三层含义。其一,所谓“红脸”是指古人赭面的习俗,就是将红色颜料或植物汁涂在人的脸上,称之为“赭面”。这种习俗恰恰是藏族最为古老的一种习俗。古藏人自称为“红脸藏人”,藏文文献中多有“红面藏人后代”之类的记述。其二,出现“祖坟”说明,土葬与天葬等葬俗在西夏并存。其三,“白河上”,是指他们居住的地方。党项羌人认为白河一带是他们的发祥地,甚至称西夏为“白上大夏国”或“大白上国”。那么,何为“白河上”呢?陈守忠先生认为:“此白河即发源于今甘南玛曲县境内,流经迭部、舟曲、武都等县境的白龙江(下游即嘉陵江)及其流经文县的一条支流白水江。由此可知党项原来居住的中心地带,即此两水流域之甘肃南部的武都、文县、岷县及甘南藏族自治州的全境”。①也有学者认为,称“白上大夏国”可能与党项羌人的白色崇拜有关。而白色崇拜正是藏族最古老的习俗之一。

翻阅史书不难发现,“羌”是汉史对古代西部少数民族的通称。《新唐书·吐蕃传》称:“吐蕃本西羌属,盖百有五十种。”②《新五代史》亦称:“党项,西羌之遗种。” ③将党项羌也归入西羌。另外,在一些史书中称党项羌为“唐古特”或“唐古忒”。众所周知,汉文史书及西方文献中称藏族为“唐古特”或“唐古忒”的时间很早,也很普遍。

综上所述,无论党项羌人自己的文化认同感,还是对党项羌人最初的语言、服饰、建筑风格及葬俗以及相关史料等综合分析,我们得出这样一个结论:党项羌的族属是藏族。

那么,“党项”这个名称又是怎么来的呢? “……‘党项’二字,‘党’字源自‘董’字音译,可以确定无疑,‘项’字,我们认为即来自藏语中表示下部的“gsham”字。“党项”即“ldqng- gsham”音译,意为‘下部董氏’”。④前面已经提到,藏地最先形成了董、东、塞、穆四大部族(或四大姓氏)。其中,董氏是最大的一个部族,董氏分为上、中、下三部,党项便是董氏之下部。从而可以看出,“董”和“党项”是同一词,是氏族的名称,也是一个地域概念,并非民族称谓。其实,现今安多藏区的部分藏人也都是董氏的后裔。直到如今,华锐藏人仍称自己是“白色藏族,董氏后代”。

①陈守忠著:《宋史论略》第13页,兰州,甘肃文化出版社,2001年12月。

②[宋]欧阳修 宋祁撰:《新唐书·吐蕃传》卷二百一十六,第6071页,北京,中华书局,1957年5月。

③[宋]欧阳修撰,徐无黨注:《新五代史》卷七十四,第912页,北京,中华书局,1974年12月。

④张云著:《唐代吐蕃史与西北民族史研究》第429页,北京,中国藏学出版社,2004年12月。

西夏建国伊始,统治者对各种宗教都采取了较为宽容的态度。西夏境内不仅流行佛教,还有道教及其他宗教传播。总的看,从西夏上层到老百姓中间,仍然以信仰佛教为主,佛教的地位也高于其他宗教。史书记曰:李德明“幼晓佛书”,其子李元昊亦“晓浮图学”。早在西夏立国前,藏族原始宗教苯教及吐蕃佛教(宁玛派)在党项羌人居住的地方传播。在夏仁孝时期,仁孝帝遣使前往卫藏,虔诚邀请藏传佛教噶玛噶举派的创始人、著名高僧都松钦巴来西夏传法。当时,都松钦巴因故未能前来,特派他的大弟子藏琐布格西前往。藏琐布格西带领一批僧人,携带大量的经书和佛像等来到西夏。他在西夏期间,传法收徒,并建立起了许多寺院,推动了藏传佛教在西夏的传播。藏琐布格西受到西夏王室的宠信,被西夏王尊为上师。后来,根据西夏王的旨意,由藏琐布格西负责组织了大规模的译经活动。有史料显示,西夏王室与噶举派的另一支——蔡巴噶举也有往来。蔡巴噶举祥仁波切的弟子藏巴东沽洼等师徒七人经蒙古转道前往西夏译经,并在西夏讲授三宝密咒。祥仁波切的弟子查巴僧格在西夏弘法时,被尊为上师。其实,西夏王室不只是与噶举派有联系,而且与萨迦派也有接触。据《萨迦世系史》记载,在萨迦三祖扎巴坚赞时期,“其弟子有一名叫国师觉本者前往米涅(西夏),做了米涅王之应供喇嘛,由此得到银器,奇稀有之咒师衣和鹿皮华盖等大批财物,这些经典和财物全部敬献于三宝以及施舍于乞丐”。①西夏王孙对萨迦派的祖师贡噶宁波、四祖萨迦班智达·贡噶坚赞也十分敬信。在较长时间里,由于西夏王室的极力扶持,藏传佛教在西夏的传播更加广泛,影响也越来越大,最终占据了统治地位,而且成为西夏的国教。

①阿旺贡噶索南著,陈庆英等译:《萨迦世系史》第50页,拉萨,西藏人民出版社,2002年9月。

西夏的僧官制度,是西夏职官制度的重要组成部分。“蕃僧”在西夏受到很高礼遇,尤其“帝师”作为最高师号,地位非常显赫。在以往很长时间里,我们认为中国封设帝师的做法起于元朝,是从公元1269年(元世祖至元六年)封八思巴为帝师开始的。然而,后来发现的西夏文献表明,早在西夏时期就已经开始封设帝师。北京房山云居寺保存的汉、藏文合璧《圣胜慧到彼岸功德宝集偈》的题款中就有西夏帝师的记载,其名为贤觉帝师波罗显胜。近几年,在中俄合作整理俄藏西夏黑水城文献时,也发现了西夏藏族帝师的名字,他们都是佛学大师,撰有多种佛学专著。又见西夏汉文《杂字》官位第十七中,也列有帝师号,从而进一步证实了西夏帝师的存在。由此可见,敕封高僧为帝师的制度并非始于元代,而是由西夏开创的。

从深层意义上看,以藏传佛教为主的藏文化在西夏的传播,与党项羌的族属有着密切的联系。党项羌与藏族同宗同族,文化同源而一脉相承。以藏传佛教为主的藏文化在西夏的传播,也反映出党项羌在文化上的延续性和继承性,是一种必然选择。

在艰难的岁月中,党项羌人顽强抗争,战胜重重困难,一步步走出低谷。唐天宝末年,因党项部首领拓跋思恭援唐平定“安史之乱”有功,被唐朝授以容州刺史、天柱军使,并赐以李姓,继而授灵州都督。至唐僖宗中和三年(公元883年),拓拔思恭又因镇压黄巢起义有功,被封为夏州节度使,晋爵夏国公,统辖银、夏、绥、宥四州。唐朝灭亡后,党项羌部落归附于北宋,宋廷赐赵姓。随着党项羌势力的逐渐壮大,首领李继迁不服宋朝的统治,愤然起兵抗宋,立志开创一片属于他们自己的天地。李继迁不断对宋发动战争,并向今甘肃、宁夏境内扩展地盘。公元1002年,李继迁攻取西部重镇灵州,第二年在灵州建都。公元1004年,李继迁卒,传其子李德明。进入这一时期,党项羌部落的经济得到发展,军事实力也大为增强。李德明大兴土木,修建都城,册立其子李元昊为太子,为夏州地方政权进一步发展为西夏国创造了条件。公元1032年,李德明卒,李元昊即位。在西夏历史上,李元昊是一个很有作为的郡王。

公元1038年,以党项羌为主体的西夏王朝正式建立,李元昊自称始祖。西夏国以中兴(今宁夏回族自治区银川市)为其国都,凉州(今甘肃省凉州区)为陪都。从西夏王朝立国到公元1227年灭亡,共传10代帝王,历经189年。如果从“虽未称国而王其土”的夏州政权算起,那么西夏的历史长达347年,比宋、辽、金存在的时间都要长。西夏王朝鼎盛时,其统治范围包括今宁夏全境,甘肃大部,新疆、青海、内蒙古以及陕西的部分地区,幅员十分辽阔。

西夏的僧官制度,是西夏职官制度的重要组成部分。“蕃僧”在西夏受到很高礼遇,尤其“帝师”作为最高师号,地位非常显赫。在以往很长时间里,我们认为中国封设帝师的做法起于元朝,是从公元1269年(元世祖至元六年)封八思巴为帝师开始的。然而,后来发现的西夏文献表明,早在西夏时期就已经开始封设帝师。北京房山云居寺保存的汉、藏文合璧《圣胜慧到彼岸功德宝集偈》的题款中就有西夏帝师的记载,其名为贤觉帝师波罗显胜。近几年,在中俄合作整理俄藏西夏黑水城文献时,也发现了西夏藏族帝师的名字,他们都是佛学大师,撰有多种佛学专著。又见西夏汉文《杂字》官位第十七中,也列有帝师号,从而进一步证实了西夏帝师的存在。由此可见,敕封高僧为帝师的制度并非始于元代,而是由西夏开创的。

从深层意义上看,以藏传佛教为主的藏文化在西夏的传播,与党项羌的族属有着密切的联系。党项羌与藏族同宗同族,文化同源而一脉相承。以藏传佛教为主的藏文化在西夏的传播,也反映出党项羌在文化上的延续性和继承性,是一种必然选择。