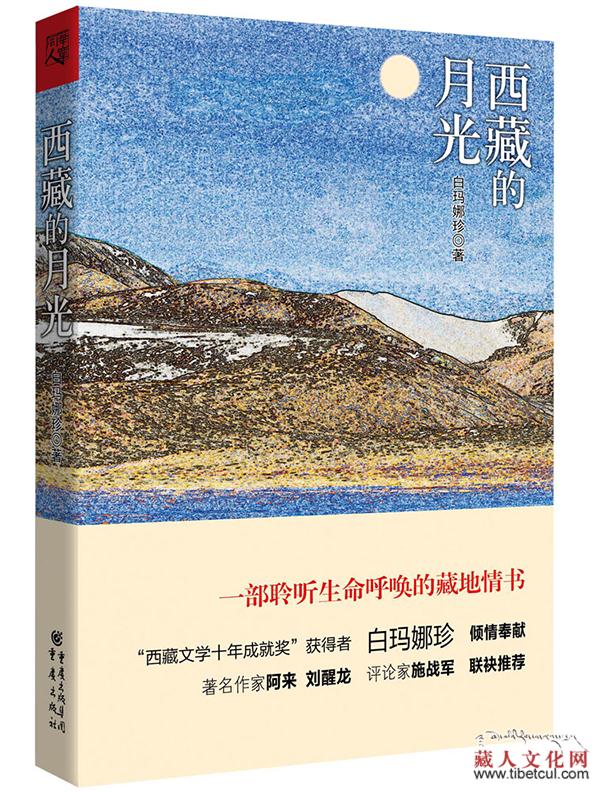

白玛娜珍,藏族当代著名作家。著有长篇小说《拉萨红尘》《复活的度母》,散文集《生命的颜色》《西藏的月光》,诗集《在心灵的天际》《金汁》,剧本《寻找格萨尔》《西藏爱人》等,即将出版纪实散文集藏东篇《乘着大鹏鸟的翅膀》。

自幼喜欢阅读文学故事,沉溺在独自所见的幻像中。生性敏感而善良,常被生活中种种特别的情境所吸引。十二岁尝试诗歌写作,十七岁开始发表诗歌和短篇小说。随后开始散文和长篇小说创作。作品文采飞扬,浪漫而哀伤。字里行间透露着对藏民族的挚爱和忧思;以当代藏族知识分子的情感立场,以作家的视角深入浅出,一个个唯美却又锐利的故事和诗篇,紧扣藏族现实社会及个体藏族人别样的情感命运。作品一经发表和出版,就被多种文学刊物及相关网站和博客等转载。其中,部分作品被翻译成英文、蒙文、维吾尔文、藏文。

爱是一双出发的箭

9 年前的一个夏天,我和朋友第一次去青朴。

青朴位于西藏山南地区扎囊县。在县内桑耶寺东北约 15 公里的纳瑞山腰。海拔 4300 米。纳瑞山被称为青朴,传说是从前山上有一户青氏家族。藏传佛教宁玛派创始人莲花生、西藏第一位女密宗大师益西措加、寂护大师、藏王赤松德赞、密宗大师白若扎纳等都曾在青朴山上修法。青朴是西藏最著名的隐修圣地。从桑耶寺坐船横渡雅鲁藏布江,对岸,就是青朴了。

青朴大山像伸开手臂在等侯我们。胸膛盛开着野蔷薇花和缤纷的山花。

山半腰,有一所小“文则寺”。天已晚,寺院住持顿珠拉(化名)安排我们在寺里一间空房里住下。

顿珠拉高高的个子,微微有些驼背,戴着眼镜,和蔼可亲。那晚,他的身后,跟来一位看上去 30 多岁的尼姑央金拉(化名),顿珠拉说,央金是和自己一起从安多地区来的。

这晚,在青朴文则寺的小院里,漫天星光中,央金拉守在顿珠拉身旁一言不发。顿珠拉用流利的汉语和我朋友交谈着。我有些惊诧,我没想到这样偏远的地方,一位藏地出家人竟能把汉语说得那么好。

第二天一早,我们被邀请到寺院厨房喝茶。厨房的黑壁墙上,涂满了民间白色的吉祥图,暗红的土陶茶壶在火炉上飘散出酥油茶的浓香。五六位尼姑红扑扑的脸蛋像苹果,她们在为早间开法会的尼姑们煮糌粑粥。一面说笑着,背来叮叮咚咚的山泉水。

我好奇地向她们问起住持顿珠拉哪里学的汉语,尼姑央金拉为什么不说话……

从厨房出来,我闯进一排排尼姑宿舍中间——顿珠和央金的家。和文则寺其他尼姑宿舍一样,顿珠和央金的家也是土坯和木头盖的简易小屋。

我敲开门,拿着笔记本,莽撞地坐在僧人顿珠和尼姑央金中间。

房子狭长、窄小。除了两张藏式单人木床,没有任何家具。地上满是山里的尘土。锅碗瓢盆和一个烧煤油的小炉子、糌粑口袋等凌乱地扔在靠窗的一角。从一扇破窗子里,钻进来的甲壳虫,在地上爬来爬去。

“您现在还爱央金拉吗?”一开口,我唐突地问。

盘坐在我对面卡垫上的顿珠拉,并不回避。他微笑着看看我,又望一眼沉默的央金。

窗外,野蔷薇树在摇曳,山雨就要来了,雅鲁藏布江闪着白光,像要把尘世和青朴分成两半。

顿珠拉拨着念珠,缓缓地说:

“现在,我随时准备好了往生。只是央金,她跟我来青朴,我放心不下她……”

原来,在安多藏区的某个小村庄,顿珠和央金是邻居。四十出头的顿珠是村里的党支部副书记,他儿女成双,妻子贤惠。央金一家住在顿珠家隔壁,她沉默寡言,是三个孩子的母亲、村委会的会计。丈夫是村里的农民。

顿珠和央金两家,和睦为邻。两家的孩子也很要好。

顿珠懂藏、汉文,常教央金的孩子认字读书;央金做了好吃的面疙瘩汤,也要送半锅给顿珠一家。但一天,夜半月圆,顿珠和央金,从相互敬慕到暗恋,爱情在这个晚上像冲破了堤岸,终于越过了两家人相隔的墙。

央金泪流满面,她想,村里的小河,历经多少,才来到这个村庄,她和顿珠,也经历了生生世世缘分才走到一起,河水不会倒流,他们的宿缘没有退路。

他们抛下孩子、家庭和婚姻,抛下一切,出走了——

但黑夜茫茫,该去往哪里?

他们风餐露宿,去了印度、尼泊尔,朝拜了西藏所有的神山圣湖。一天,路仿佛到了尽头,他们到了青朴。

阳光像白银,微风像密语,山上,莲花生和益西措加密修的岩洞,像青朴的心窝。传说中, 108 个修行洞、 108 尊刻在岩壁石上的佛塔、 108 个天葬台、 108 个泉眼如梦……

顿珠和央金,再也没有离开过 108 颗念珠。

顿珠和央金在青朴岩洞,一住就是 8 年。

直到一位活佛重建文则寺,活佛请顿珠和央金管理小寺。

文则寺,是尼姑院。

顿珠腰上挂起一大串文则寺的钥匙。除了管理寺院,他要给尼姑们讲解佛经、教授藏文、主持寺里的法事……

那天,听着顿珠拉的讲述,我突然问:“尼姑央金拉,这些年,您想念孩子吗?”

央金在禁语,不说话。听到我问她的孩子们,她怔住了。她停下手里拨动的念珠,一脸恍惚。但她沉默着,对我摇头。望着她坚毅的神色,我的泪水哗哗流淌,我仿佛感觉到她做母亲的心,曾怎样痛过。

多年后,我再来到青朴,协助基金会送酥油、茶叶和日常药品。

那一路,黑夜像蜜一般醇厚,天蒙蒙亮时,我们到了。

路,这时已经修到青朴半山的文则寺。山上下来一位年轻的僧人清点我们捐赠的物资。中午一点,桑耶寺也会送来一批粮食,这位僧人对我们说,那时山上会下来十几位僧人,把物品扛上山,再通知每个山洞里的隐修者来领取。

我们却是租车来的。遥望青朴,司机当天要回。我想去看望顿珠和央金。

顺着文则寺旁的小路,我先去了寺里的厨房。厨房也扩建了,洒满了阳光。正用果绿色的搅拌机搅拌着酥油茶的尼姑,是新来的。她给我斟满茶,告诉我顿珠拉和央金拉还在青朴,在文则寺。

寺外的野蔷薇树长得更茂密了。有一栋两层小楼,红色的小门锁着,透过门缝,我看到院子里盛开着花,我猜那该是央金种的。门旁边的墙上,有一块小木板挡住窗口,我敲了敲,顿珠拉在!他拉开小木板,露出笑容。

“顿珠拉,你们好吗?”他的身后,我看到房子里摆放着彩色藏柜,床上铺着羊毛卡垫。液化炉旁,几个擦得锃亮的暖瓶闪着光。

“很好,谢谢。”

顿珠拉看起来胖了,气色也很好。

“您还记得我吗?”我问。

顿珠拉微笑着,好像忘了。

又聊了几句,我告辞了。刚走到一处看上去新装的自来水池旁,我的心头突然一阵痛。

9 年了。

远眺青朴山下,我的生活空无痕迹,身后,顿珠拉和央金拉在一起, 9 年来没有分离一天。

我擦干眼泪决定再返回去。

我敲开顿珠拉的小木窗。

“你是——”

顿珠拉怔怔地望着我,他叫出了我的名字。

“这些年……你还好吗?”顿珠拉眼里透出沧桑。

我摇摇头。但我丰衣足食,我还缺什么吗?

我没见到央金拉。顿珠拉说,央金在楼上闭关,不能出来见面。

回去的路上,我回想着青朴,想顿珠拉和央金拉,——像青朴山上,一双突破红尘的箭。

啊,拉萨雨……

天气预报拉萨明天阴转小雨,我心里忽然难过得不行。仿佛看到傲然的山群纹丝不动,把我的家乡笼罩在凄寒之中。

其实,拉萨的雨通常下得很直率。

七八月份时,正是拉萨的雨季。晚上,噼里啪啦的雨像跳舞一样,在我家院子里蹦个不停。当然,久久不能入睡的午夜,外面的雨听着也像一条老狗没完没了地舔着稀泥。

最好是黄昏时分,天还蔚蓝蔚蓝的时候,透过窗纱飘进来的纤纤雨丝,带着淡淡的青草味,轻轻撩你的脸,让人感到豁然,感到宁静。

在烈日当头的下午,拉萨也会突然有雨顽皮地冲下。刚把炎炎的路面弄得湿淋淋,一转眼又不见了。而太阳重新笑眯眯时,雨又会在太阳的微笑里飘来飘去。那种太阳里的毛毛雨最赖皮了,半天不落下来,温热温热的。

在拉萨,雨总是很任性,有些时候你朝前一步是万里睛空,朝后半步就要挨暴雨乌黑的小拳头。那景象奇怪极了,好像倾盆的暴雨在向宁静的另一半天大喊大叫。而那一半则十分明朗,像个健壮的男子,对妻的无理取闹置之不理,并逍遥自若。

尖利的闪电猛然间把西边的山刺成一溜蓝颜色时,我的心总要紧缩一下,不敢朝西边看。那里似乎潜伏着一连串恶毒、阴森的眼睛。接着,往往有轰天的闷雷。半夜雨终于漏下了,雷声更是炸得房子都在震动,并把人脸一会儿撕成青的,一会儿撕成白的。真的像山神妖怪就要出来拿人质问了!那样的黑夜,真吓人呢。然而清晨,却好像什么也没发生过。到处散发着湿润的泥味,太阳清爽地洒在林子里。

拉萨的雨大多在夜里说话。所以一般感受不到雨天的压抑。但是在藏北草原上,无论白天还是夜晚,淋漓的雨遮天盖地,如同积满怨仇的女人。一眼望去,有走不完的荒原、旷野。大自然在雨中离人那么远,那么漠然。那些天上的雨呀,舞动蓬乱的长发,从早晨开始费力地拉呀拉,像要把裸露的岩石淋透,把群山荒原弄得奄奄一息。那种时候到草原上去,很可能遇到山洪,溢出来把你搅死在她的悲恸中。

唉,明天小雨就会在拉萨飘起来。可是家乡更深更远的地方,雪还要张开霜白的脸,坚定不移地吞并荒无人烟的天地,那种沉默的气氛,白皑皑一片,把所有汹涌的生命不留声息地掩埋了。一些隐隐约约挣扎过的痕迹,也慢慢消失在冰的光里。

不过春天迟早会到世界屋脊落脚的。阴雨天里,会发现墙角下一片微微泛绿的草。远处山上,在蒙蒙的雨中,也会青一块,黄一片,连续起来,重叠成春的惊喜。

春,一定来得很慢吧。春寒把刚嫩起来的郊野又蒙上一层白霜。但是中午的太阳光是笔直笔直的,无论冬季还是春天她无声的欢笑总是闪烁在每一片树叶上,闪烁在每个缝隙间。所以拉萨、西藏的天总是空空的,黄的、白的、绿色的经幡,带着各自浓郁的韵味,在天空中翩然……

重庆的朋友说简直想象不出西藏高原的蓝天白云,而我也难以描述重庆的阴雨天气。偶尔睛了,只见天边悬着个焦红的日头,像灼伤的目光,毒辣辣地放射着刺鼻的硝味。第一次见了,真不敢相信那就是西藏白灿灿的太阳。西藏的太阳好像透明的薄纱,那般明亮,那般耀眼。

是呀,不论什么时候什么季节,太阳永远亲切地爱抚着西藏高原。那里有黝黑的儿童,硬朗的老人;有金黄的庙宇,红色的墙;还有坦荡的草原,碧蓝的湖泊……所以,我也想,这几天的雨就在拉萨多洒一阵子吧。

虽然日光城会黯然一些,而夏季,群山则会伸展绿茸茸的臂膀,蔓延出去。羊群撒在山上时,就更像一粒粒闪动的珍珠了。清晨的风里,喃喃的祷告声也会悄悄飘起异样的兴奋……

呵,我多么思念拉萨的雨,雨中的拉萨。

爱是一双出发的箭

9 年前的一个夏天,我和朋友第一次去青朴。

青朴位于西藏山南地区扎囊县。在县内桑耶寺东北约 15 公里的纳瑞山腰。海拔 4300 米。纳瑞山被称为青朴,传说是从前山上有一户青氏家族。藏传佛教宁玛派创始人莲花生、西藏第一位女密宗大师益西措加、寂护大师、藏王赤松德赞、密宗大师白若扎纳等都曾在青朴山上修法。青朴是西藏最著名的隐修圣地。从桑耶寺坐船横渡雅鲁藏布江,对岸,就是青朴了。

青朴大山像伸开手臂在等侯我们。胸膛盛开着野蔷薇花和缤纷的山花。

山半腰,有一所小“文则寺”。天已晚,寺院住持顿珠拉(化名)安排我们在寺里一间空房里住下。

顿珠拉高高的个子,微微有些驼背,戴着眼镜,和蔼可亲。那晚,他的身后,跟来一位看上去 30 多岁的尼姑央金拉(化名),顿珠拉说,央金是和自己一起从安多地区来的。

这晚,在青朴文则寺的小院里,漫天星光中,央金拉守在顿珠拉身旁一言不发。顿珠拉用流利的汉语和我朋友交谈着。我有些惊诧,我没想到这样偏远的地方,一位藏地出家人竟能把汉语说得那么好。

第二天一早,我们被邀请到寺院厨房喝茶。厨房的黑壁墙上,涂满了民间白色的吉祥图,暗红的土陶茶壶在火炉上飘散出酥油茶的浓香。五六位尼姑红扑扑的脸蛋像苹果,她们在为早间开法会的尼姑们煮糌粑粥。一面说笑着,背来叮叮咚咚的山泉水。

我好奇地向她们问起住持顿珠拉哪里学的汉语,尼姑央金拉为什么不说话……

从厨房出来,我闯进一排排尼姑宿舍中间——顿珠和央金的家。和文则寺其他尼姑宿舍一样,顿珠和央金的家也是土坯和木头盖的简易小屋。

我敲开门,拿着笔记本,莽撞地坐在僧人顿珠和尼姑央金中间。

房子狭长、窄小。除了两张藏式单人木床,没有任何家具。地上满是山里的尘土。锅碗瓢盆和一个烧煤油的小炉子、糌粑口袋等凌乱地扔在靠窗的一角。从一扇破窗子里,钻进来的甲壳虫,在地上爬来爬去。

“您现在还爱央金拉吗?”一开口,我唐突地问。

盘坐在我对面卡垫上的顿珠拉,并不回避。他微笑着看看我,又望一眼沉默的央金。

窗外,野蔷薇树在摇曳,山雨就要来了,雅鲁藏布江闪着白光,像要把尘世和青朴分成两半。

顿珠拉拨着念珠,缓缓地说:

“现在,我随时准备好了往生。只是央金,她跟我来青朴,我放心不下她……”

原来,在安多藏区的某个小村庄,顿珠和央金是邻居。四十出头的顿珠是村里的党支部副书记,他儿女成双,妻子贤惠。央金一家住在顿珠家隔壁,她沉默寡言,是三个孩子的母亲、村委会的会计。丈夫是村里的农民。

顿珠和央金两家,和睦为邻。两家的孩子也很要好。

顿珠懂藏、汉文,常教央金的孩子认字读书;央金做了好吃的面疙瘩汤,也要送半锅给顿珠一家。但一天,夜半月圆,顿珠和央金,从相互敬慕到暗恋,爱情在这个晚上像冲破了堤岸,终于越过了两家人相隔的墙。

央金泪流满面,她想,村里的小河,历经多少,才来到这个村庄,她和顿珠,也经历了生生世世缘分才走到一起,河水不会倒流,他们的宿缘没有退路。

他们抛下孩子、家庭和婚姻,抛下一切,出走了——

但黑夜茫茫,该去往哪里?

他们风餐露宿,去了印度、尼泊尔,朝拜了西藏所有的神山圣湖。一天,路仿佛到了尽头,他们到了青朴。

阳光像白银,微风像密语,山上,莲花生和益西措加密修的岩洞,像青朴的心窝。传说中, 108 个修行洞、 108 尊刻在岩壁石上的佛塔、 108 个天葬台、 108 个泉眼如梦……

顿珠和央金,再也没有离开过 108 颗念珠。

顿珠和央金在青朴岩洞,一住就是 8 年。

直到一位活佛重建文则寺,活佛请顿珠和央金管理小寺。

文则寺,是尼姑院。

顿珠腰上挂起一大串文则寺的钥匙。除了管理寺院,他要给尼姑们讲解佛经、教授藏文、主持寺里的法事……

那天,听着顿珠拉的讲述,我突然问:“尼姑央金拉,这些年,您想念孩子吗?”

央金在禁语,不说话。听到我问她的孩子们,她怔住了。她停下手里拨动的念珠,一脸恍惚。但她沉默着,对我摇头。望着她坚毅的神色,我的泪水哗哗流淌,我仿佛感觉到她做母亲的心,曾怎样痛过。

多年后,我再来到青朴,协助基金会送酥油、茶叶和日常药品。

那一路,黑夜像蜜一般醇厚,天蒙蒙亮时,我们到了。

路,这时已经修到青朴半山的文则寺。山上下来一位年轻的僧人清点我们捐赠的物资。中午一点,桑耶寺也会送来一批粮食,这位僧人对我们说,那时山上会下来十几位僧人,把物品扛上山,再通知每个山洞里的隐修者来领取。

我们却是租车来的。遥望青朴,司机当天要回。我想去看望顿珠和央金。

顺着文则寺旁的小路,我先去了寺里的厨房。厨房也扩建了,洒满了阳光。正用果绿色的搅拌机搅拌着酥油茶的尼姑,是新来的。她给我斟满茶,告诉我顿珠拉和央金拉还在青朴,在文则寺。

寺外的野蔷薇树长得更茂密了。有一栋两层小楼,红色的小门锁着,透过门缝,我看到院子里盛开着花,我猜那该是央金种的。门旁边的墙上,有一块小木板挡住窗口,我敲了敲,顿珠拉在!他拉开小木板,露出笑容。

“顿珠拉,你们好吗?”他的身后,我看到房子里摆放着彩色藏柜,床上铺着羊毛卡垫。液化炉旁,几个擦得锃亮的暖瓶闪着光。

“很好,谢谢。”

顿珠拉看起来胖了,气色也很好。

“您还记得我吗?”我问。

顿珠拉微笑着,好像忘了。

又聊了几句,我告辞了。刚走到一处看上去新装的自来水池旁,我的心头突然一阵痛。

9 年了。

远眺青朴山下,我的生活空无痕迹,身后,顿珠拉和央金拉在一起, 9 年来没有分离一天。

我擦干眼泪决定再返回去。

我敲开顿珠拉的小木窗。

“你是——”

顿珠拉怔怔地望着我,他叫出了我的名字。

“这些年……你还好吗?”顿珠拉眼里透出沧桑。

我摇摇头。但我丰衣足食,我还缺什么吗?

我没见到央金拉。顿珠拉说,央金在楼上闭关,不能出来见面。

回去的路上,我回想着青朴,想顿珠拉和央金拉,——像青朴山上,一双突破红尘的箭。

啊,拉萨雨……

天气预报拉萨明天阴转小雨,我心里忽然难过得不行。仿佛看到傲然的山群纹丝不动,把我的家乡笼罩在凄寒之中。

其实,拉萨的雨通常下得很直率。

七八月份时,正是拉萨的雨季。晚上,噼里啪啦的雨像跳舞一样,在我家院子里蹦个不停。当然,久久不能入睡的午夜,外面的雨听着也像一条老狗没完没了地舔着稀泥。

最好是黄昏时分,天还蔚蓝蔚蓝的时候,透过窗纱飘进来的纤纤雨丝,带着淡淡的青草味,轻轻撩你的脸,让人感到豁然,感到宁静。

在烈日当头的下午,拉萨也会突然有雨顽皮地冲下。刚把炎炎的路面弄得湿淋淋,一转眼又不见了。而太阳重新笑眯眯时,雨又会在太阳的微笑里飘来飘去。那种太阳里的毛毛雨最赖皮了,半天不落下来,温热温热的。

在拉萨,雨总是很任性,有些时候你朝前一步是万里睛空,朝后半步就要挨暴雨乌黑的小拳头。那景象奇怪极了,好像倾盆的暴雨在向宁静的另一半天大喊大叫。而那一半则十分明朗,像个健壮的男子,对妻的无理取闹置之不理,并逍遥自若。

尖利的闪电猛然间把西边的山刺成一溜蓝颜色时,我的心总要紧缩一下,不敢朝西边看。那里似乎潜伏着一连串恶毒、阴森的眼睛。接着,往往有轰天的闷雷。半夜雨终于漏下了,雷声更是炸得房子都在震动,并把人脸一会儿撕成青的,一会儿撕成白的。真的像山神妖怪就要出来拿人质问了!那样的黑夜,真吓人呢。然而清晨,却好像什么也没发生过。到处散发着湿润的泥味,太阳清爽地洒在林子里。

拉萨的雨大多在夜里说话。所以一般感受不到雨天的压抑。但是在藏北草原上,无论白天还是夜晚,淋漓的雨遮天盖地,如同积满怨仇的女人。一眼望去,有走不完的荒原、旷野。大自然在雨中离人那么远,那么漠然。那些天上的雨呀,舞动蓬乱的长发,从早晨开始费力地拉呀拉,像要把裸露的岩石淋透,把群山荒原弄得奄奄一息。那种时候到草原上去,很可能遇到山洪,溢出来把你搅死在她的悲恸中。

唉,明天小雨就会在拉萨飘起来。可是家乡更深更远的地方,雪还要张开霜白的脸,坚定不移地吞并荒无人烟的天地,那种沉默的气氛,白皑皑一片,把所有汹涌的生命不留声息地掩埋了。一些隐隐约约挣扎过的痕迹,也慢慢消失在冰的光里。

不过春天迟早会到世界屋脊落脚的。阴雨天里,会发现墙角下一片微微泛绿的草。远处山上,在蒙蒙的雨中,也会青一块,黄一片,连续起来,重叠成春的惊喜。

春,一定来得很慢吧。春寒把刚嫩起来的郊野又蒙上一层白霜。但是中午的太阳光是笔直笔直的,无论冬季还是春天她无声的欢笑总是闪烁在每一片树叶上,闪烁在每个缝隙间。所以拉萨、西藏的天总是空空的,黄的、白的、绿色的经幡,带着各自浓郁的韵味,在天空中翩然……

重庆的朋友说简直想象不出西藏高原的蓝天白云,而我也难以描述重庆的阴雨天气。偶尔睛了,只见天边悬着个焦红的日头,像灼伤的目光,毒辣辣地放射着刺鼻的硝味。第一次见了,真不敢相信那就是西藏白灿灿的太阳。西藏的太阳好像透明的薄纱,那般明亮,那般耀眼。

是呀,不论什么时候什么季节,太阳永远亲切地爱抚着西藏高原。那里有黝黑的儿童,硬朗的老人;有金黄的庙宇,红色的墙;还有坦荡的草原,碧蓝的湖泊……所以,我也想,这几天的雨就在拉萨多洒一阵子吧。

虽然日光城会黯然一些,而夏季,群山则会伸展绿茸茸的臂膀,蔓延出去。羊群撒在山上时,就更像一粒粒闪动的珍珠了。清晨的风里,喃喃的祷告声也会悄悄飘起异样的兴奋……

呵,我多么思念拉萨的雨,雨中的拉萨。