“电子垃圾”

那时还在宣传部工作。一日,三个文化活动同时开展,来了二十多个中省州媒体记者,全部上下忙得不可开交,夜幕降临了还在加班。酣忙之际,待机在办公桌上的手机不断地闪,一看就是微信,我没搭理。过了一会,电话响起来了,是父亲:

“我给你发了那么多微信,你咋不回?”

我说:“我正在加班,没有时间看。”

“又加班啊,那你不回来吃饭了?”

“我们今天吃工作餐。”

“又吃公家啊?真是‘刮’不知耻!”

“哈哈,爸爸,那个字不读‘刮’,读‘恬’。”我大笑。

“切!我当然知道那个字读‘恬’,就像我知道刚‘复’自用其实应该念‘愎’一样。成语嘛,就要念成错别字才好听。”

“呵呵,我现在正忙呢,全单位都在加班。”

“加班好,说明你们不是废物。”

“………”

“嘿嘿,这句话让你和你的小伙伴们惊呆没有?”

“呵呵呵!”

打开微信,是父亲玩单机版“欢乐麻将”“欢乐象棋”“欢乐糖果”有幸赢了以后分享给我的,顺便还发了个“得意”的表情。毋庸置疑是群发,弟弟、丈夫、弟媳一定也同时收到了他的这些傲人“成果”。一般情况下,早上父亲是消停的,吃饭,在中山广场晒太阳,与老朋友们闲聊。午后,我们去上班,他睡一觉起来,先上台式电脑,在凤凰、腾讯、网易、新浪等各大网站浏览新闻,再打开iphone6plus,看看微信里关注的公众号推送了些什么新内容,进入大学同学群聊聊天,然后开启平板电脑玩单机游戏,在Kindle上阅读一两篇文章,出门遛弯儿,回家后用蓝牙连接音响,听“酷我”或“红枣FM”里的轻音乐,做点家务活儿。一面打心眼里嘲讽这些东西都是“电子垃圾”,一面发信息“骚扰”我们。这是惯常的状态,76岁的他活成了一枚追求智能科技的时尚“老顽童”,这么说真的不夸张。

父亲是内科医生,七十多年丰富的人生经历,他的“三观”时时影响着我们。“上不违反党纪国法,下不沾黄赌毒,在上下这个区间里,凡事朝最好的方向努力,做最坏的打算。”这是父亲直到现在都经常提醒我们的警言诚语。因为主张无为而治,我家的气氛一直民主自由。也因为“天生我材必有用”的教育方式,我和弟弟走了两个极端,弟弟是学霸,成绩特别好,考上医学院接了他的班。我则由于“政策”宽松,玩得太嗨,以至于混成了学渣,高中毕业勉强考了一所中专,学了一门最无趣的专业:粮食会计。还好,那时包分配,好歹有了个工作。

在理塘的岁月

我始终认为,人与人之间的缘份是上天注定的。我和父亲的缘份,始于1973年,那一年的秋天,我成了父亲的女儿,他给我取小名叫邱秋(母亲姓邱)。回望这半生,在理塘度过的那段童年时光是最难忘的。

在缺医少药的理塘,父亲是个好医生。因为是该县唯一一个北医大毕业的,大家都喜欢找他看病,又因经常下乡,城里和区乡的老百姓,几乎没有不认识他的。前些日子,有位退休后定居巴塘的老人,曾是父亲的病人,在步行街一眼就认出了父亲,亲切地喊:“格桑医生!”只要看过病,不管年代再久远,父亲都会记住这个人。他俩高兴地聊起理塘的过去,老人现在身体健康,对父亲依然十分感激。

在理塘,父亲带领巡回医疗队,走遍了所有区乡。那些年下乡不像现在,驱车来回,大不了住两晚,条件好的区乡还有旅馆,吃住方便。父亲在理塘巡回医疗,则是自带被褥骑马进乡入村,每次时间长达半年或一年。母亲是财政总预算会计,还要兼搞单位的其他工作,很忙,家里没有余钱请保姆,理塘也没有幼儿园,父亲便带着我巡回医疗,五、六岁的我也跟着看尽了理塘的山山水水。

牧场上,他们出诊看病,把我留在牧民的黑帐篷里。老百姓尊重、欢迎医生,亲切地说:“‘曼巴’(藏语:医生的意思)给我们看病,相当于念了一万次‘嗡嘛呢叭咪哄’!”对我也特别好,怕我冷,让我在“三石灶”上烧牛粪玩,一饼一饼的,这是牧民的燃料,纯绿色无污染,味道清香。有时教我挤奶,自己挤出的新鲜牛奶自己煮了喝,很有意思。看到牧民煮牛奶的方法不对,父亲就耐心地教他们“巴氏消毒法”,让牧民了解如果牛患有结核,会传染给人;科普包虫病、绦虫病的防治方法,告诫他们不能吃生肉。理塘海拔高,那时没有大棚和温室,种不出绿蔬。有一年巡回医疗,没有别的蔬菜,吃了半个月土豆,煮土豆、烧土豆、土豆包子……导致我现在看到土豆就伤。广阔的毛垭草原,一到夏天就是美丽的花海,跟随医疗队开展中草药大普查,我认识了几十种中草药,了解了紫宛草可以止咳,接骨草能接骨,蒲公英消痈散结,等等。

父亲的十三年理塘岁月有艰辛,有快乐,发生过很多趣事。

初到理塘时,父亲身上尚未脱书生气,闹了不少笑话。防疫站有两口子打架,打得你死我活,男的拿了把菜刀假意要杀女的,女的便给男的扔一个鸡蛋过来。父亲当时没有结婚,以为真的要出人命,赶紧去劝架,往前一挡,鸡蛋打在他的眼镜上,蛋清蛋黄从脸颊流到脖子里。第二天,两口子和好了,没事人一样。旁边的人笑道:“哈哈哈,格桑医生,以后人家两口子打架,不要去劝架了!”

巡回医疗不仅在理塘境内,有时还要去理塘与新龙交界处的下占区。他们坐皮船过雅垄江,骑马走路攀援上山,路途的艰辛相当于巴塘的甲英乡(未搬迁点)。那里严重缺水,老百姓每家挖个窖,年复一年蓄雨水解决吃水问题,水质混浊不堪,伴有各种寄生虫,这个地方招待贵客最珍贵的食物是一把大蒜和一把盐,可以杀毒杀菌。医疗队在这里呆了一周,给所有老百姓看完病下山后,同行中有位刚从川医大毕业的医生伍大忠,父亲对他说:“你信不信我们高原上的草可以咬人?”伍大忠说:“草咬人?不可能!”于是,他们跳进雅垄江洗澡,上岸后,抄长着一片火麻草的近路前行,故意把伍大忠甩在后面。伍大忠不认识火麻草,穿着裤衩,光着两条腿从草丛里经过,双腿瞬间便被火麻草的绒毛划得又红又痒,肿了起来,他呲着嘴大叫:“我信了!我信了!高原上的草不但可以咬人,还可以杀人!”

理塘老百姓穷,看病没有钱,用牛奶和鸡蛋换。医疗队有位毕业于重庆医科大学的卢医生,有一天吃了25个鸡蛋,吃撑了,“哎哟,哎哟”地叫唤。父亲和几个医生故意整他,不由分说地把他按在两根长凳上面,肚子向下,悬空匍匐,说这样好消化,然后把他的狼狈样子画下来,作为今后取笑他的“证据”。还有个内地来的女医生,家庭出身好,没做过家务,理塘煮挂面不用高压锅熟不了,她倒好,舀一瓢冷水在平锅里,直接放进挂面,结果煮成了一锅面糊,一时传为笑谈。

多年下乡的经历,让父亲练就了几手“绝活儿”,只要有一张报纸、一个酒瓶,就可以在上面揉面包包子、做馒头。运用解剖学原理切牛肉,一腿牛肉,几刀下去,肉是肉,骨是骨,动作麻利。连骨带肉宰鱼肉丸子,吃不出哪怕一小根刺来,这是在雅垄江边、无量河畔巡回医疗时,没有其他吃的,只能去打鱼,被逼出来的。

救死扶伤是医生的天职,父亲始终没有忘记希波克拉底誓言。慕名来找父亲看病的,农民工人干部各色人等,有的人干脆从医院里开了针药,拿到我家请父亲打针输液,似乎这样才放心。还有些人患有“难言之隐”,不好意思去医院,来我家看病的甚至有麻风病人、性病患者,还有得一种牧场地方病叫“蝇蛆病”的,一般人看到就恶心。父亲作为一个医生,总是耐心地问诊、开处方,从来没有嫌弃过他们。闻着针药和消毒水的味道长大,我一直为父亲是医生而自豪。在理塘念小学时,再顽皮的学生也不会欺负我,不少同学给我带零食吃,他们都知道我爸是医生,给他们或家人看过病、打过针。

几年后,父亲任防疫站站长。他带领全站职工绿化美化院坝,绿色的草坪,黄色的“朵登梅朵”,四面均为一层的青瓦平房,环境宜人。那时的理塘,只有烈士陵园种着白杨树,修有一座亭子,很多人不管吉不吉利,都去那儿照相,防疫站绿化后,再也不用去烈士陵园了。在没有设备,条件极差的情况下,父亲率年轻医务人员开展了几类大型调研:组建甘孜州南路科研协作组,调研传染病分布情况;理塘布鲁氏杆菌流行病调查、烈性传染病鼠疫调查、地氟病的发病情况、中草药分布情况等,探索建立民族地区县、区、乡三级卫生防疫网,受到省州主管部门的肯定,多次在省州卫生会议上交流发言。

1983年,父亲婉拒州人民医院、州卫生学校附属医院的诚邀,离开理塘,回到了阔别26年的故乡巴塘,在人民医院任院长。理塘十三年,落下了两个年纪越大越严重的病根:1983年毛垭坝草原发生特大雪灾,父亲带队支灾两个月,双眼被雪光灼伤,右眼虹膜严重粘连;理塘恶劣的气候和简陋的生活条件,让他患了风湿性关节炎,又因下乡时几次从马上摔下来,右膝创伤性骨质增生。

精神地老去

在巴塘很长一段时间,父亲虽是院长,也要看病值夜班。我家离医院远,有时深更半夜接到出诊通知,也是立马赶到医院,风雨无阻。带队去拉哇、亚日贡等乡扑灭疑是“一号病”的疫情,一呆就是一个多月。尽管辛苦,热爱生活的他还不忘带了一只山猫回来养。

父亲的书柜里,有很多奖状奖牌,省里的,州上的,他并不以为意。保存得最好的是他自己主编、代表了百年人民医院医学成果的《鹏城医学论文集》。到巴塘没几年,县委任命父亲为卫生局长,干了三个月后他主动辞去了职务,回到了县人民医院,继续任院长,一面看病。他说:“不是干不下来这个局长,现在我还年轻,不能这么早就脱离临床,让专业荒废。”计划经济向市场经济转型期,位于县城中心的二轻公司破产。父亲看准这个黄金地段,认为如果医院买下来作为第二门诊部,可以拓展医院建设。下岗工人不理解,在大街上贴出痛骂父亲的大字报,母亲胆小,问怎么办。父亲一笑置之:“几张大字报算个啥?文革时期见多了,我自己还写呢!”最后,得到了政府的支持,医院顺利地买下了这块地。因为工作干得好,并不愿意从政的父亲被当选为县政协副主席,分管文教卫生口,此时已接近退休年龄,面对组织的重用和信任,不能再像当年那样率意辞职,干了一届后光荣退休。

退休后,父亲拒绝了医院的返聘,也不开诊所,再也不摸听诊器。他说:“不在其位,不谋其政,退休就做退休的事,钱是挣不完的,够用就行了。”除了检查身体,没事从不去工作多年的县人民医院,但他依然关心它的发展,听说双流援建重新修了住院大楼,里面的设施设备很棒,还专门让弟弟发了图片过来。

他的大学同学多数是有名的专家教授,有的还是留美学者,博士后都带了十几个,而他在落后的高原,因为条件所限,无法在科研上有傲人的建树。我问有没有失落感?父亲说,你这么问,说明《红楼梦》是白读了,第三十六回《识分定情悟梨香院》里有这么一句:“各人有各人的缘法,各人得各人的眼泪”,一个人要知足常乐,不能患得患失,不亏欠每天就是最好的状态。

父亲每天忙得不亦乐乎,越活越幽默。腿脚还行的时候,只身到北京、洛阳去参加同学会,看望母校。据他自己说,现在北京医科大学的一幢旧楼上,依稀还有当年“文革”时的标语痕迹,乍一看,就想起了大学时光。因在北京生活过十年,喜欢听京剧,戏曲频道是他的最爱。他特别欢迎年轻人到我家来玩,和“小鲜肉”们聊时事、学网游、一起看排球比赛,言谈间不经意地使用“喜大普奔”“不明觉厉”这类网络用语,相聊甚欢。最让我感到好笑的是,我们建议他买个老年机,声音大,功能简单。他不满地说:“要想毁掉一个孩子,就给她一部智能手机。用老年机的应该是兰兰(我女儿),能打个电话发条信息就可以了。我不是兰兰,我要买苹果,功能复杂才可以让自己动脑筋,不会得老年痴呆症。”于是,当时最新款的iphone6plus到了他手上,为了把iphone6plus弄懂,竟然半夜两点半还在折腾手机,此举遭到了全家人的非议和抗议。弟弟生气了:“爸爸您是学医的,熬夜的坏处您比谁都清楚,你咋个这样嘛!”他自知理亏,只能讪讪地笑着不说话。不过,一来二去的,iphone6plus被他玩得极其顺手。

父亲对我放弃专业去从事纯行政工作十分不屑,尽管奉行“无为而治”,我却深知,其实他一直希望我能考上大学,做个中医,无奈我是学渣,只能作罢。但他非常支持我写作,我的每一篇文章,他都是第一位读者。八年前,散文集《远岸的光》出版之际,我请父亲题写书名,他斜睇我一眼:“题写书名?再说吧!那得看我的心情。”当日下班回家,桌上的东西全部清场,笔墨纸砚在案,“远岸的光”写了一桌子,有楷书、行书、草书。见到我,他竟不好意思地说:“写得不好,我尽力了,自己选吧!”我欣然选了一幅行书,用在了封面上。我发表的每一篇文章,他都留存着样刊,收到了多少稿费,哪怕十几元,他也有记录。父亲的支持,给了我继续写下去的信心,无论工作再繁忙,也没有把这个爱好丢弃。

对时下各种医闹和医德医风明显不如从前,父亲有忧虑,也有反思。他说,医院是考量道德、伦理、人性、孝心的地方,社会应当尊重医生,而医德医风建设,也应该真正重视起来:“希波克拉底誓言,南丁格尔精神,值得一再温习!”

2015年,他患老年肾病综合征在成都住院治疗。一位实习护士给他输液,连扎四针均失败,手肿涨起来,护士紧张得脸都红了。父亲啥都没说,继续让她打针。事后,我有些愠怒:“如果换个病人,早就冒火骂人了!”父亲淡淡地道:“实习生没有经验,同行之间更应该理解。这也不是什么大事,不要为难人家。”

父亲没有一般老人生病后的那种固执。每天按时吃药,认真保养身体,为的是不影响我们工作,不给儿女增加负担。

2007年10月16日,母亲去世。在那天的台历上,父亲用笔在“16”上画了个圆圈儿,旁边写下了三个小字:“妻病故”。他不再续弦,一来不给子女添麻烦,最主要的是,他说,再娶就是背叛你妈妈。

今年五月,父亲在华西医院做了眼与腿的手术,这些都是在理塘工作时落下的病根。再拖着不做,眼睛将失明,右膝将瘫痪。让我们不得不服的是,在做“右眼虹膜粘连剥离术”时,他睁着左眼,盯着前面的屏幕,目睹了手术的全过程。术后,还和弟弟进行讨论。弟弟问:

“您的内心也太强大了吧?这是在给您做手术!您敢看啊?”

他说:“我不是学眼科专业的,当然要观摩一下,机会难得啊!”

“………”弟弟半晌无语。

出院后,我嬉皮笑脸地打趣:“这次您也算是整容吧?”

“你以为我是你的那些韩国明星?这叫虹膜粘连剥离术和右膝关节置换术,明白吗?!”

“韩国明星不是我的哈!”

“我看差不多,那些猴跳舞跳的整容明星都是你们喜欢的。”

“啧啧……”

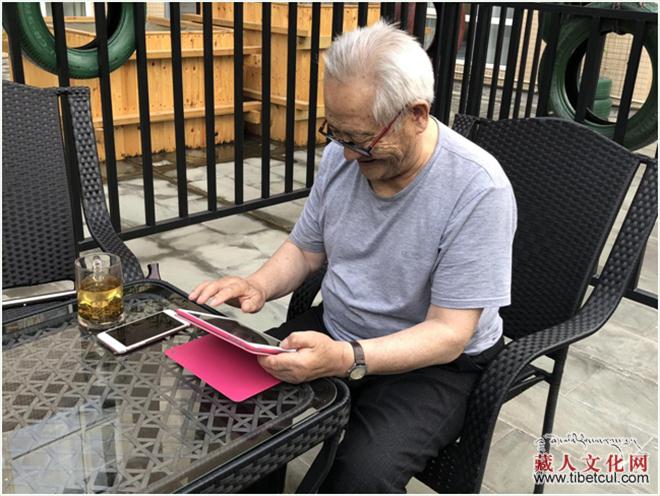

这篇文章需要配图片,我说:“就照一张耍欢乐麻将的吧。”

他白了我一眼:“麻将人人都会,有的人还为这个倾家荡产,我要照,也得是耍欢乐象棋的。”

“好好好,就照你耍欢乐象棋的。”我举起相机。

“这里照是逆光,脸是黑的!你们这些文科生,连光都看不来。”

“哦哦哦……”

读初中时,父亲写了一排大字:让数理化在你的心中闪闪发光!贴在我书桌前方的墙壁上。可惜,数理化不仅没有在我的心中闪闪发光,反而让我头晕目眩,我选择了文科,让他失望了。好在弟弟是数理化学霸,接了他的班,算是弥补了他的遗憾。

清晨,和煦的阳光从窗外照进来,父亲面带微笑,哼着歌浇花,脸色红润祥和。一代人有一代人的芳华,每个人都会老去,有的人老得邋遢,有的人老得精神,父亲当然是后者。

我的“顽童”老父,正值芳华。

2018年6月8日

罗凌,又名德噶•泽仁卓嘎,女,藏族,70后,四川巴塘人。中国少数民族作家学会会员,四川省作家协会会员,鲁迅文学院第26期少数民族文学创作培训班学员。著有诗歌和散文集《青藏高原的81座冰川》《远岸的光》《拾花酿春》。作品收入多种卷本,多次获得省州级文学奖项。