——兼论吐蕃周邻地区的工匠来源

关键词:西藏考古,温江多遗址,琉璃砖瓦,工艺研究,工匠来源

摘要:西藏曲水县温江多遗址出土的琉璃砖瓦是西藏地区首次经考古发掘获得的建筑琉璃构件。为更好认识吐蕃时期建筑用陶工艺与技术来源,本研究采用成分测试、显微观察等方法分析了温江多遗址出土的10件琉璃砖瓦。结果表明,琉璃制胎原料就近选择,制胎过程中运用了中原地区的制瓦技术。配釉体系来源复杂,蓝釉绿釉属于孔雀蓝釉,源于西亚地区的伊斯兰碱釉体系;白釉属于钠铝体系,与同时期中原地区的白釉陶瓷成分差别较大。吐蕃时期发达的交通路线,使吐蕃王朝能融合周邻地区的制陶技术用于建筑营建,从而促成了建筑琉璃制作技术的迅速繁荣。

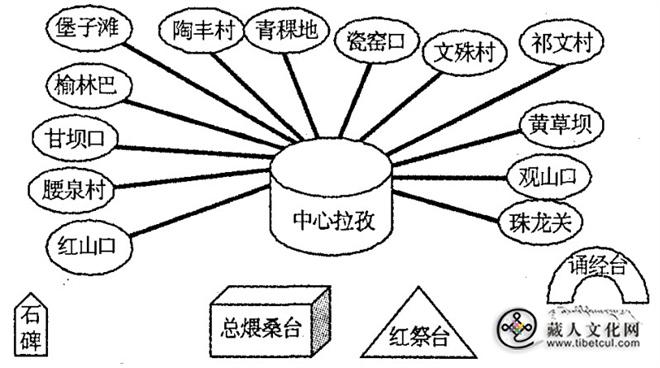

温江多遗址位于西藏自治区拉萨市曲水县才纳乡才纳村庞古组东南,北、东、南三面均为山峰,西距拉萨河约2千米。“温江多”一名最早见于敦煌吐蕃藏文写卷《大事纪年》,汉译写法有“温江岛”“吾香多”等,是吐蕃时期重要的政治和佛教中心。“温江多”最初为太后赤玛雷(赞普芒松芒赞的妃子)建立的行宫,于700~712年常驻于此,并多次举行集会、会盟,成为吐蕃行政中心之一。此后,多位吐蕃赞普亦曾在此驻跸。787年,温江多曾作为“宫殿”发出赤松德赞赞普的诏书。赤祖德赞赞普(815~838年在位)大力崇佛,在此集合内地和于阗工匠修建了辉煌的寺院——“温江多誓愿祖拉康”[1]。吐蕃末期,朗达玛灭佛和战乱导致其遭到废毁。

温江多遗址是西藏自吐蕃时期一直延续至近现代的佛教圣地,其兴衰反映了西藏政治和宗教的变迁,折射出汉藏多民族政治文化交流的历史。2021~2022年,陕西省考古研究院等对该遗址进行了发掘,出土了较多的不同釉色的琉璃板瓦、筒瓦、方砖等建筑材料[2]。

西藏地区制陶历史悠久,但就目前发现来看,其使用陶质建筑构件的历史开始于吐蕃时期,中原地区同时期的琉璃砖瓦类建材多见于唐代建筑遗址,关于其形制、工艺、产地皆有研究,而对吐蕃时期琉璃建材的认识尚属空白[3]。温江多遗址是西藏地区迄今为止出土建筑琉璃数量最多的吐蕃建筑遗址,因此本研究将丰富对该地区建筑琉璃制作工艺的认识。为明确吐蕃时期建筑琉璃的工艺特征,本文对温江多遗址出土的琉璃构件进行了科学分析,厘清其技术来源,以期加深对吐蕃官式建筑的认识,增强对吐蕃时期建筑技术互动交流的理解。

一、材料与方法

1.研究材料

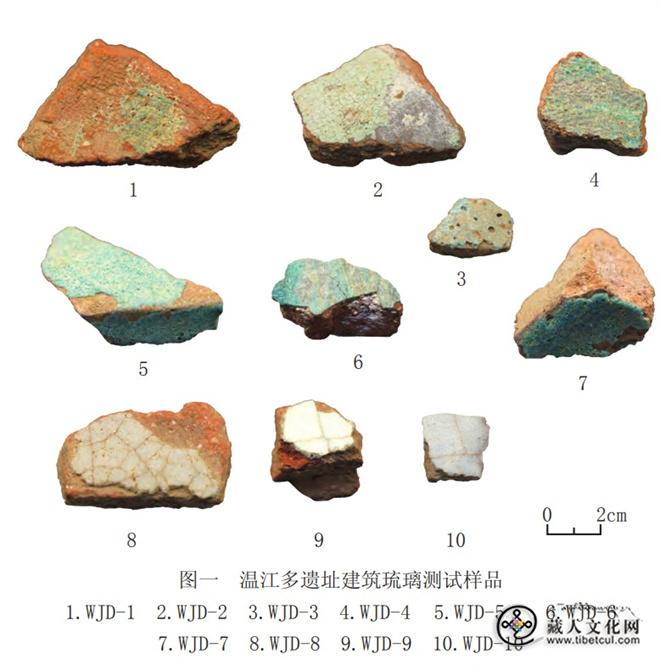

本研究选取2022年度温江多遗址出土的10件建筑琉璃构件,按器形分为筒瓦、板瓦、砖等,皆为残件,胎体质地为夹砂红陶,砂粒有淡黄色、灰色、褐色等,粒径大小不一(图一,表一)。

2.测试方法

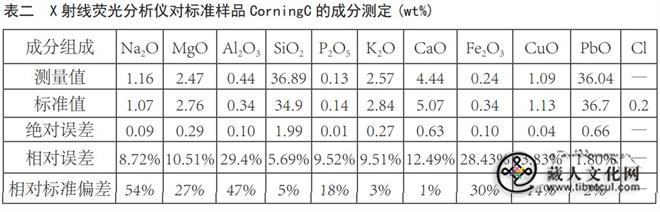

本研究采用德国BRUKER公司生产的ARTAX400型能量色散型微区X射线荧光分析仪对样品进行成分测试。测试条件均为:铑(Rh)靶,电压30kV,电流900μA,氦气环境,测试时间300s,束斑直径lmm,测试精度为0.01%。测试前用脱脂棉加无水乙醇擦拭样品表面,选择样品较新鲜的胎体断面以及绿釉蓝釉琉璃釉层剖面。测试时放置于样品台,进行胎体的成分测试。为确保结果的准确,研究对成分数据进行了校验核对,补充了对标准样品CorningC玻璃样品成分测试,共3次,并进行均值处理(表二)。经分析,绝对误差在0.01~1.99范围内,相对误差范围在1.8%~29.4%之间,相对标准偏差(RSD)在1%~54%之间。其中,钠、镁、铝的相对标准偏差较大,应是仪器测试原子序数较小、质量分数较低的元素化合物时,误差相对较高。综上讨论,使用该台X射线荧光光谱仪的测试数据的精确度与准确度均较高。

采用日本日立公司生产的SU8010型冷场扫描电镜对样品的釉层剖面进行显微观察,实验条件为:加速电压0.1~30kV,二次电子分辨率为1.3nm。配合日本HORIBA公司EMAX系列的X射线能谱仪对白釉建筑琉璃样品的釉层剖面进行测试,实验条件为:加速电压10kV~20kV,一般选取过压比U=2~3。电子束流选用2×10-8nA,束流相对变化小于±1×10-3nA/h。

采用METTLERTGA/DSC1同步热分析仪进行样品胎体的热变化过程表征,判断胎体的烧成温度。仪器热天平灵敏度为0.01μg,温度范围0~1100℃。测试条件:升温范围50℃~1000℃,升温速率20°/min,保护气与吹扫气为N2,N2流速为50ml/min。

3.显微观察

选择样品进行切割,磨成厚度为0.03mm的薄片,使用树脂加固,置于载玻片上,采用SOPTOP公司生产的XD30M显微镜观察琉璃样品胎体的微观结构和矿物组成,放大倍数为75,以了解样品的工艺细节特征。

采用Dino-Lite手持式USB2.0数码显微镜,将瓦件样品置于显微镜下观察,放大倍数为50,了解其胎体脱模留下的布纹痕迹经纬纹路,并推断纺织品类型。

二、分析结果

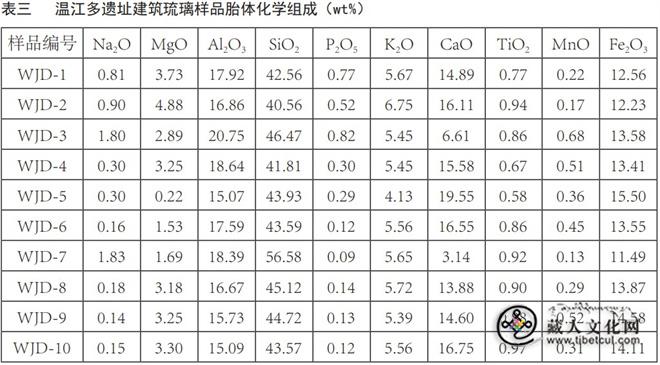

1.胎体化学组成

温江多遗址琉璃样品胎体中主次量元素化合物含量见表三。其中SiO2的含量变化范围较小,约为40.56%~46.47%,Al2O3的含量在15.07%~20.75%之间浮动,SiO2/Al2O3的比值约为2.24~2.92。对比与温江多遗址年代相近的中原与渤海国釉陶器物[4],如唐长安城宫殿建筑遗址、醴泉坊窑[5]与黄堡窑,唐洛阳城宫殿建筑遗址与黄冶窑,渤海上京城、中京城遗址等,发现温江多遗址采用了与黄堡窑、黄冶窑不同的黏土类型,后者胎体中Al2O3的平均含量在25%以上。助熔剂氧化物RxOY(Na2O、MgO、K2O、CaO、TiO2、MnO、Fe2O3)含量在32.79%~42.58%之间变化,浮动较大。胎式RxOY:Al2O3:SiO2为0.45±0.09:1:2.48±0.44,助熔剂化合物含量较高,易成型且可塑性较好。其中Fe2O3和CaO的平均含量较高,分别为13.65%和14.98%,推测原料组成为高铁高钙易熔黏土。类似的成分特点见于唐长安城醴泉坊遗址的建筑琉璃黄胎样品胎体,但区别在于TiO2的含量,温江多遗址样品胎体TiO2的平均含量为0.84%,而醴泉坊的唐三彩样品胎体TiO2的平均含量超过10%。相较于其他温江多遗址样品,样品WJD-3与WJD-7胎体成分则呈现出高铁低钙的特征,原料组成可归于高铁易熔黏土类别。

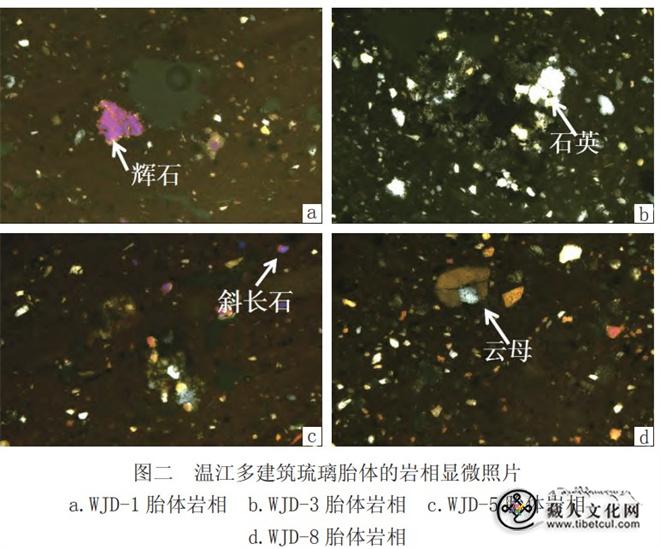

2.胎体岩相分析

通过偏光显微镜观察样品胎体,放大倍数为75。由显微结构可知,温江多遗址样品胎体矿物组成为石英、长石、云母及岩浆岩岩屑。其中,石英所占比例在50%以上,长石在10%~30%,云母在10%~20%,岩浆岩岩屑不足10%。石英颗粒尺寸不均匀,尺寸较大,说明原料选择时对石英处理不够精细,未对原料进行粉碎。长石以斜长石为主,钙含量较高,云母是黏土矿物的主要来源,呈淡红色、土黄色,有一定含量的氧化铁。岩浆岩岩屑颗粒物尺寸较小,有角闪石、榍石等,分布不均匀,矿物之间有明显空隙,烧结程度一般。WJD-1、WJD-3与WJD-8为釉色不同的琉璃瓦,WJD-5为琉璃砖,从胎体岩相上判断其胎体矿物组成无明显区别,原料应取自同一区域,且与胎体化学组成中高钙高铁的特征较符合(图二)。

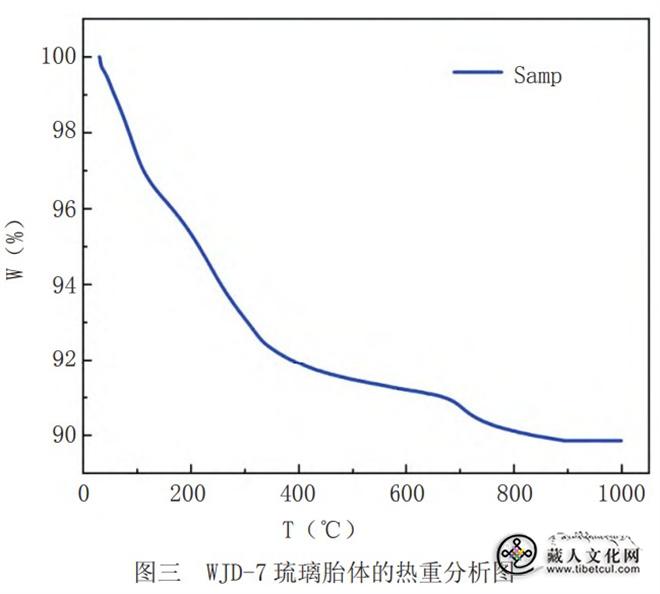

3.胎体烧成温度

同步热分析仪检测了温江多遗址样品胎体在均匀受热下的表征变化(图三)。从TG曲线可看出温江多遗址样品WJD-7在50℃~1000℃的升温过程中一直处于失重状态,其中在650℃~700℃之间出现拐点,在880℃~1000℃时曲线趋于平缓。推测温江多建筑琉璃胎体的烧成温度应在900℃~1000℃之间。

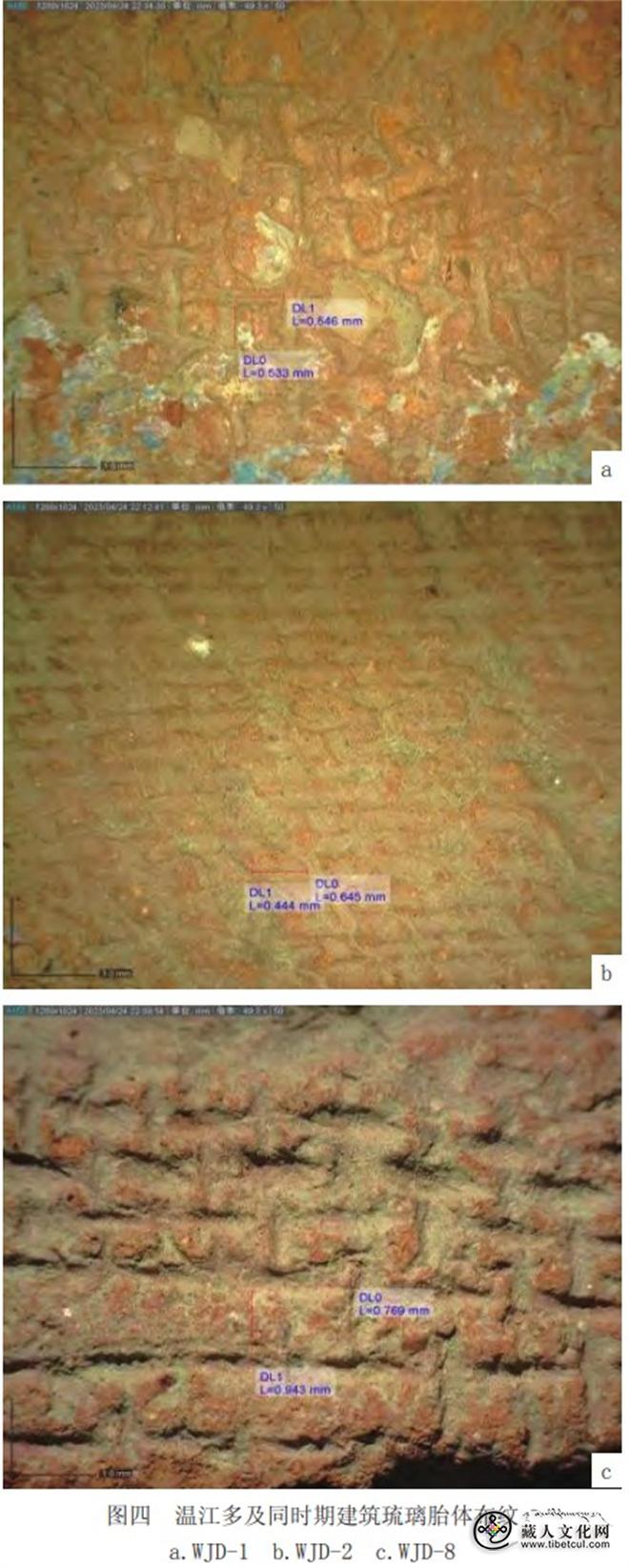

4.胎体纹饰

通过显微镜观察温江多遗址建筑琉璃,放大倍数为50,发现样品表面有清晰的布纹。布纹大致可分为三类:正方格纹、菱格纹与长方格纹。第一种,正方格纹,见于样品WJD-1。经纬线上下交织形成正方形小方格,但经纬线略有倾斜,粗细不一,经密19~20根/cm,平均直径0.582mm,纬密18~19根/cm,平均直径0.568mm(图四,a)。第二种,菱格纹,见于样品WJD2。经纬线斜向交织而成,形成菱格纹,经密20~21根/cm,平均直径0.639mm,纬密15~16根/cm,平均直径0.461mm(图四,b)。第三种,长方格纹,见于样品WJD-8。经纬线一上一下交织形成长方形方格,纹路较整齐。经密13~14根/cm,平均直径0.936mm,纬密10~11根/cm,平均直径0.735mm(图四,c)。

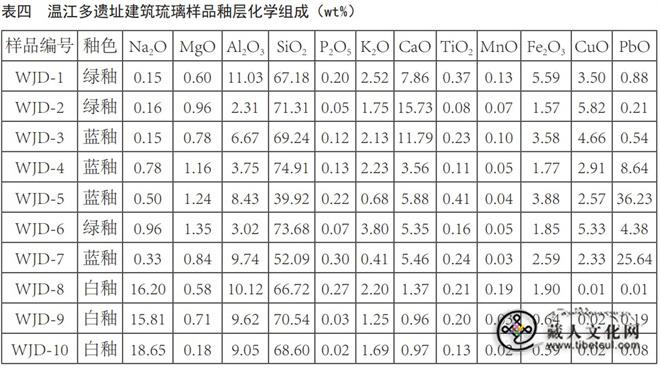

5.釉层化学组成

温江多遗址琉璃样品釉层中主次量元素化合物含量见表四。据其化学组成,建筑琉璃釉由基础物质SiO2、助熔剂与着色剂三个部分组成。本次测试的琉璃样品分为蓝、绿、白三种釉色,蓝釉与绿釉样品中,SiO2含量处于39.92%~74.91%之间,浮动较大。依据助熔剂含量不同可分为两组,样品WJD1~3为一组,PbO含量不足1%,助熔剂中CaO含量在7.86%~15.73%,K2O含量在1.75%~2.52%,CuO含量在3.5%~5.82%,属于钾钙釉体系。样品WJD4~7为一组,助熔剂中PbO含量在4.38%~36.23%,铅硅比在0.06~0.91之间,浮动较大,CaO含量在5.35%~5.88%,CuO含量在2.33%~5.33%,Fe2O3含量在2.33%~5.33%,属于铅钙釉体系。样品WJD8~10为一组,SiO2含量处于66.72%~70.54%之间,Al2O3含量在9.05%~10.12%之间,Na2O含量在15.81%~18.65%之间,Na/Al比值在1.5~2之间,其余化合物含量皆不足2.5%,属于钠铝釉体系。不同于建筑用陶的制胎需要就近就地选择原料,制釉所用到的原料来源广泛,特别是助熔剂与着色剂的原料矿物,可以通过矿冶技术、贸易及人群携带获得,因此通过对釉层的科技分析能明确制釉所采用的工艺体系,以窥与之相关的技术交流互动。

三、相关问题讨论

1.温江多遗址琉璃砖瓦的产地研究

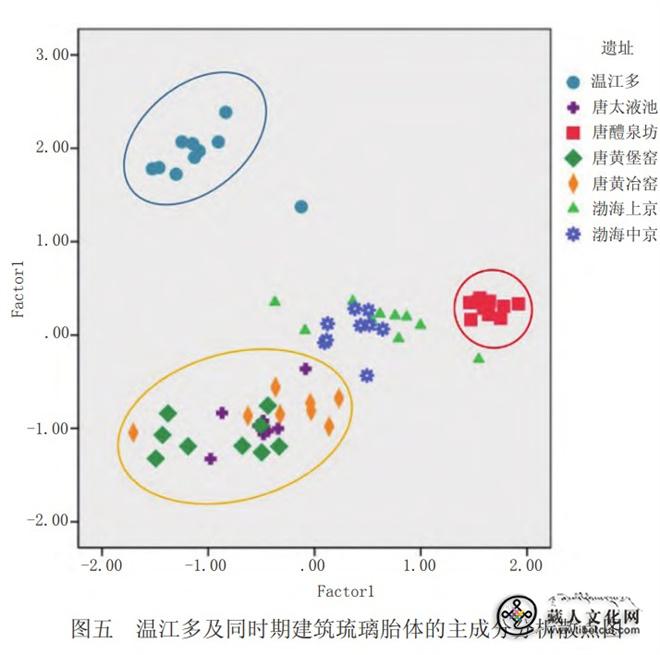

目前在温江多遗址的考古工作中,尚未发现明确的窑址,而如此大量建筑构件的来源问题亟待解决。从建筑琉璃构件的使用角度考虑,琉璃胎体质脆易碎,且在使用时会依据组装的位置不同而生产特定尺寸的类型,因此工匠多会选择本地生产,特别是选在建筑物或建筑群附近搭建窑口[6]。从建筑琉璃的生产与运输成本考虑,在大量生产的前提下,一般是就地取土,特别是要选择合适的易熔黏土。为明确温江多遗址建筑琉璃是否为本地生产,研究结合同时期琉璃建筑构件的胎体组成,对其主次量元素化合物含量采用主成分分析(PCA),提取两个因子Factor1和Factor2,累积贡献率71.36%,足以反映出数据的大部分信息(图五)。唐大明宫太液池与黄堡窑、黄冶窑同属两京地区,二者来往密切,交通便利,这些遗址所见琉璃构件胎体的化合物在组成上更为接近,说明很可能选择相似的制胎原料。醴泉坊琉璃构件产品则使用TiO2含量较高的黏土原料,这也是造成其与唐两京地区遗址数据点未落在同一区域的原因。渤海上京城与中京城琉璃构件胎体的组成相似,应采用了本地的黏土原料且差异较小。温江多遗址建筑琉璃胎体与同时期唐、渤海的样品胎体组成差异较大,与目前已知的琉璃构件胎体化合物组成都有所不同,是原料黏土组成的差异造成了这一现象。同时,胎体检测结果说明,不同釉色的琉璃构件的制胎原料相似度较高,工匠并没有依据釉色或构件形制的不同来选择胎体生产原料或采取不同的制作工艺。

从温江多遗址所处曲水县的地理区域来看,该区域位于西藏冈底斯地带中段南缘,属于曲水杂岩体类型,岩性以花岗闪长岩、花岗岩为主,并有部分辉长岩类、闪长岩出露。辉长岩类岩石均为块状构造,粒度变化范围较大,从粗粒到中粒、细粒均有出露,总体以中、细粒为主[7]。这与温江多遗址琉璃瓦件胎体的岩相特征较一致。琉璃构件胎体化学组成与岩相的研究结果,进一步证实了唐与吐蕃时期建筑琉璃的生产一般采取就近原则,推测温江多遗址琉璃构件胎体的黏土原料应出自本地,胎体原料为高铁高钙易熔黏土与高铁黏土,工匠就地选材生产,这为温江多遗址后续的考古及调查工作提供了有力支撑。

2.温江多遗址琉璃砖瓦的工艺特征

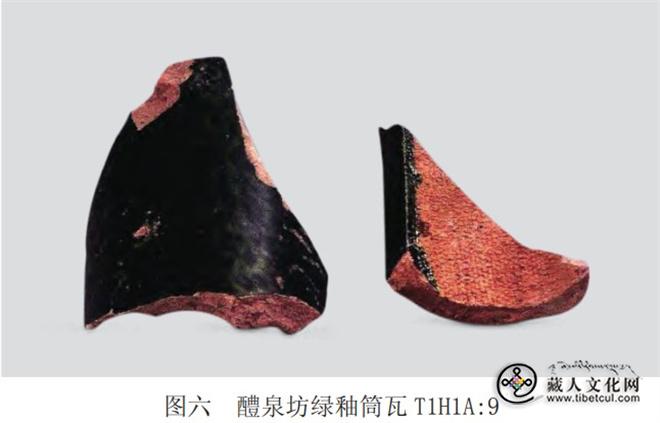

琉璃砖瓦的制作分为制胎与施釉。制胎涉及原料选择、制胎与烧制,上文已分析温江多遗址琉璃砖瓦制胎的原料选择。在制胎过程中,胎体脱模会在表面留下经纬纹路痕迹,通过观察,温江多样品经纬密度较小,这与青海都兰唐墓中发现的纺织品絁、纱、绸的经密纬密数值相似,三者皆属于平纹织物[8]。平纹类织物较常见,根据经纬丝原料、密度的变化而产生多个品种。唐代纺织品有丝织品、布类与毛织品三类,对比隋唐时期丝织品的经纬密度,宣州沐阳县苎麻调布的经纬线密度分别为15根/cm与11根/cm[9],与温江多遗址样品的经纬密度相似。考虑到瓦件的生产成本,布织品的生产原料为麻植物纤维,相较于丝、毛织品更廉价易得,适合瓦件的大量生产。据此推测温江多琉璃构件胎体上的纺织品源于平纹织布的可能性较大,原料取自于麻。内饰布纹的瓦件,历史上曾长期流行,从战国直到明清,内饰布纹的筒瓦、板瓦,几乎在所有的遗址中均可看到[10]。但布纹一般见于瓦件内面不漏明处,使用时对建筑物屋顶并没有起到实质性装饰作用,只是加工过程中遗留下来的痕迹。北宋《营造法式》卷十五“窑作制度”记载:“造瓦坯,用细胶土不夹砂者,前一日和泥造坯。先于轮上安定札圈,次套布筒,以水搭泥拨圈,打搭收光,取札并布筒㬠曝。”[11]说明制瓦过程中多以布作为分离瓦件与模具的工具。唐长安城醴泉坊窑址出土的琉璃构件,内面也有清晰的布纹(图六),进一步证实唐代已出现用布分离琉璃瓦件与模具的制作方法。而温江多建筑琉璃的布纹则说明吐蕃时期琉璃瓦件的制作借鉴了中原地区的制瓦方式,从事瓦件生产的工匠很可能来自中原地区。

对比同时期陶瓷器的烧成温度,唐代琉璃构件胎体烧成温度在1030℃左右,唐三彩的胎体烧成温度在1100℃左右。显然,相较于同时期中原地区的产品,温江多琉璃构件的烧成温度存在差异。琉璃构件的烧制水平与窑业技术密不可分,窑炉的结构与原料关系到产品烧成温度。西藏地区的制陶历史十分悠久,但至今西藏各地制陶点的陶窑仍延续古老的露天烧成法[12]。据测定,我国新石器时代陶器的烧成温度一般在700℃~1050℃之间,而西藏同时期陶器的烧成温度则只有600℃[13]。除了原料的化学成分对烧成温度有一定的影响外,主要还与窑内的气氛和温度有关。从当今西藏工匠的烧陶情况推测,西藏早期陶器很可能是在无窑情况下烧成的。但琉璃构件的烧制依赖于砖瓦窑,烧成温度的差异可能与西藏地区特殊的地理环境与气候有关,也不排除温江多遗址附近存在窑业遗迹的可能。

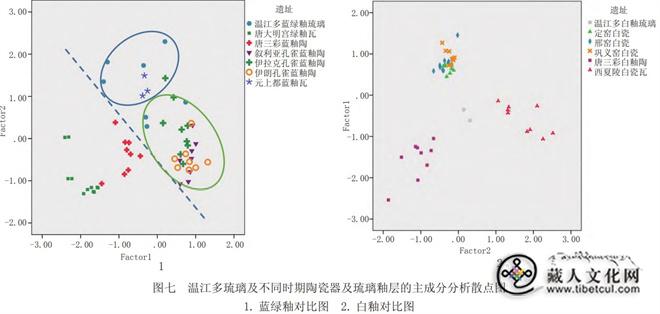

为厘清温江多琉璃釉层的制作体系源流,研究结合不同时期陶瓷器及琉璃建筑构件的釉层组成,对其主次量元素化合物含量采用主成分分析(PCA),提取两个因子Factor1和Factor2,制作蓝釉绿釉与白釉散点图对比,累积贡献率分别为75.82%与72.15%,足以反映出数据的大部分信息。研究表明,温江多琉璃构件蓝釉绿釉所属钾钙釉与铅钙釉两种体系,不同于中原地区绿釉琉璃的低温铅釉体系以及唐三彩蓝釉体系,差异主要体现在PbO含量上(图七,1)。温江多钾钙釉与7~9世纪西亚地区伊斯兰孔雀蓝釉成分更接近[14],铅钙釉与元上都孔雀蓝釉成分更接近。元代孔雀蓝釉琉璃的铅钙釉体系,是在石英、硝、铅末、铜末为主的原料基础上引入了钙长石或钙质黏土,这一配方在金元时期北方地区十分常见,目前学界认为是在外来伊斯兰孔雀蓝釉基础上的改良[15]。按温江多蓝釉绿釉的成分特征,釉料体系可划分为孔雀蓝釉。唐代建筑琉璃以绿釉为大宗,属于低温铅釉体系,孔雀蓝釉琉璃构件发现较少,仅见于黄堡窑与大明宫含元殿遗址[16],且釉的成分特征尚不明确,但足以证明唐代时期已开始将孔雀蓝釉制作技术用于建筑构件的生产。温江多遗址的孔雀蓝釉琉璃构件,其技术是传自中原地区还是与西亚伊斯兰地区的技术交流,还不够明确。但不可否认的是,吐蕃时期的制陶工匠已能运用伊斯兰地区的制陶技术生产建筑材料。

温江多白釉琉璃构件,是我国目前发现最早的白釉建筑陶瓷。为明确其技术体系,将之与同时期白釉陶瓷及不同时期的白釉琉璃构件进行对比。隋唐时期白瓷盛行,以北方地区的定窑、邢窑为代表,主要特点是钙釉,称之为钙碱釉或钙镁碱釉[17]。西夏陵使用了白釉琉璃建筑构件,经研究发现其属于钙釉,采用同时期白瓷制作技术[18],但温江多所属的钠铝体系与上述白釉陶瓷制作体系差异明显(图七,2)。将目光投向更大范围的硅酸盐类文物,滥觞于公元前1千纪,公元7~9世纪仍流行于印度南部、东南亚及东亚地区的印度-太平洋玻璃珠(下文简称“印太珠”),其中有一类玻璃珠称为钠铝玻璃,成分特点是Na2O含量在10%~20%,A12O3含量在5%~15%,Na/Al比值在1/3之间,CaO与K2O含量不足5%[19],这与温江多白釉琉璃釉层的成分特征比较吻合,但有所不同的是,印太珠以绿、黄、红、蓝等颜色见长,化学组成显示着色剂含量为5%左右,但几乎没有白色印太珠。西藏临近南亚地区,推测参与温江多琉璃制作的匠人可能熟悉印太珠的制作,在此基础上去掉着色剂,以此来获得白釉效果。但该推测的证实有赖于对温江多遗址白釉琉璃做进一步大量分析检测及更深入地技术来源追溯。诚然,上述研究也无法证实温江多遗址白釉是受到中原地区陶瓷技术的影响抑或是吐蕃对周邻地区陶瓷技术的本土化改良,尚需进一步研究。

3.吐蕃时期周邻地区的工匠来源

后弘初期的藏族历史文本《拔协》记载,吐蕃时期佛寺宫殿在营建过程中有不同地区的工匠参与。热巴巾赞普下令修建一座类似拉萨城堡、桑耶寺、呷琼寺那样小星坠落大地般的寺庙,便召来了汉地、印度、尼泊尔、克什米尔、李域、吐蕃各地所有的能工巧匠,并请一位汉地的堪舆家查勘好地形;还记载了一位李域加诺木莫地区参与过温江多宫殿营建的匠人[20]。文献证实了吐蕃时期的建筑营建技术受到周邻地区的影响,而建筑技术的传播最直接的途径是营建工匠的流动。综合上文分析可将工匠来源分为中原地区、西亚地区、南亚地区三个部分。

其一是中原地区。《新唐书·吐蕃传》记载:“弄赞(松赞干布)率兵次柏海亲迎,见道宗,执婿礼恭甚。”高宗即位,“又请蚕种、酒人与碾磑等诸工,诏许”[21]。从松赞干布时代起,中原地区的生产技术开始传入吐蕃,契机是松赞干布迎娶文成公主。随着文成公主入藏,中原地区的书籍、工艺技术与工匠被带到吐蕃,这在吐蕃手工业技术发展过程中发挥了重要作用。综合温江多琉璃构件胎体的各项特征,说明来自中原地区的工匠参与了瓦件的制作。

其二是西亚地区。7世纪,以穆斯林为主体的阿拉伯帝国统治西亚地区,中国史书称之为“大食”。唐代吐蕃与大食已有交往,这一点在大量历史文献中得到印证。《敦煌本吐蕃历史文书》“大事纪年”中732年条记载:“大食和突骑施的使者,前来赞普王庭致礼。”[22]著于10世纪末期的波斯文地理著作《世界境域志》写道:“拉萨,是一个小镇,有许多偶像寺(佛寺)和一个清真寺,其中住着一些穆斯林。”[23]成书于14世纪中叶的阿拉伯地理著作《地名辞典》记载:“(吐蕃)这里有一座用高大芦苇(筑成)的城郭,城中有一寺庙,用石建筑,上有涂油之牛皮,寺庙里有用康香、羚角做成的偶像。城中有伊斯兰教徒、犹太人、基督教徒、袄教徒和印度人。……吐蕃人祈祷时面朝麦加所在的方向。”[24]可见,在吐蕃时期已有伊斯兰教传入西藏[25]。而再结合温江多孔雀蓝釉琉璃的制作采用伊斯兰制陶技术,很可能是来自西亚地区的穆斯林将这项技术带入吐蕃,其中很可能有从事营建或制陶工作的匠人。

其三是南亚地区。7世纪中叶,吐蕃和南亚地区的印度和尼婆罗往来密切,因此形成了相互交往的通道。《释迦方志·遗迹篇第四》:“自汉至唐往印度者,其道众多,未可言尽。……又南少东至吐蕃国,又西南至小羊同国。又西南度呾仓去关,吐蕃南界也。……又东南或西南,缘葛攀藤,野行四十余日,至北印度尼波罗国(此国去吐蕃约为九千里)。”[26]《佛祖统纪》:“西北至尼婆罗。其国北境即东女国,与吐蕃接,人来国命往还,率由此地。唐梵相去万里,自古取道迂回,致成远阻。”[27]这条道路的开通,得到了考古资料的证实,西藏自治区吉隆县境内《大唐天竺使出铭》摩崖石刻碑铭的发现,为研究唐代王玄策使团出使印度以及唐代中印交通间的路线问题提供了可靠依据[28]。印度等南亚地区的玻璃制作技术很可能是通过吐蕃与南亚地区的交流,进而影响温江多白釉琉璃的制作。

无论是文献资料还是考古发现,西藏地区使用陶质砖瓦的历史可追溯至吐蕃王朝时期。温江多遗址作为吐蕃早期重要的建筑遗存之一,使用的建筑材料足以体现吐蕃时期的生产技术水平。以温江多遗址为例,吐蕃时期能吸纳并集中不同地区的制陶技术来生产建筑材料,为西藏地区烧制砖瓦的技术发展拉开了序幕。这与两个因素密不可分:一是发达的交通路线,吐蕃王朝与周邻地区都有道路连接,互通往来;二是吐蕃王朝开放包容。吐蕃之前西藏地区尚无陶质建筑材料,特别是有一定制作难度的琉璃构件。正是吐蕃与周邻地区的文化互动,建筑技术迅速走向成熟,吐蕃善于吸纳周邻地区不同技术,秉承开放包容的姿态不断学习,使得文化更加繁荣。以往有关吐蕃建筑技术的研究,受限于实物缺乏,文献研究居多,温江多遗址的考古发掘及建筑材料的工艺研究,在一定程度上填补了这一空白。

四、结语

本文通过科技考古手段分析了温江多遗址琉璃砖瓦的成分与工艺,认为琉璃砖瓦的制胎原料就近选择,为曲水地区的高钙高铁易熔黏土。在制胎过程中运用了中原地区的制瓦技术传统,将麻布用于胎体脱模,烧制温度较同时期釉陶器略低。配釉体系来源复杂,蓝釉绿釉按成分组成属于孔雀蓝釉,源于西亚地区的伊斯兰碱釉体系;白釉属于钠铝体系,与同时期中原地区的白釉陶瓷成分差别较大,与南亚地区流行的印度-太平洋玻璃珠成分有一定相似性。本研究首次从建筑材料生产角度考察吐蕃的建筑制陶工艺,从科技考古视角探讨吐蕃与周邻地区的交流,从而形成了对吐蕃考古与吐蕃文明的新认识。(作者:石若瑀 、席琳、张博、夏格旺堆、张建林 、温睿)

附记:在研究与写作过程中,得到了西藏自治区文物保护研究所李林辉、张娜,西北大学文化遗产学院赛本加、旦增顿珠、蔡芸希、吴嘉宝的帮助,在此致以衷心的感谢!

参考文献:

[1]谢继胜,贾维维.温姜多无例吉祥兴善寺修建史实考述—— 兼论藏文史书记载的温姜多寺、昌珠寺与于阗工匠入藏的关系[J].故宫博物院院刊,2011(6).

[2]陕西省考古研究院,西藏自治区文物保护考古所.西藏曲 水温江多遗址2021~2022年考古发掘简报[J].考古与文 物,2024(4).

[3]更堆.西藏陶质建筑饰件发展史略[M].拉萨:西藏人民出版 社,2012.

[4]常东雪.渤海国釉陶的产地研究[D].南京:南京大学,2019.

[5]陕西省考古研究院.唐长安醴泉坊三彩窑址[M].北京:文物 出版社,2008.

[6]温睿,石若瑀,宝力格,等.元上都与元中都遗址出土琉璃瓦 胎体的检测分析[J].故宫博物院院刊,2021(4).

[7]刘杉.西藏冈底斯南带曲水杂岩体的岩石成因及地质意义 [D].北京:中国地质大学,2020.

[8]许新国,赵丰.都兰出土丝织品初探[J].中国历史博物馆馆 刊,1991(总15/16).

[9]王晓军.中国传统苎麻衣料研究[D].北京:北京服装学 院,2019.

[10]段清波,于春雷.布纹瓦及在秦地的传播——来自陕西早 期长城沿线的观察[J].考古与文物,2013(3).

[11]梁思成.梁思成全集(第7卷)[M].北京:中国建筑工业出版 社, 2001.

[12]古格·齐美多吉.西藏地区土陶器产业的分布和工艺研究 [J].西藏研究,1999(4).

[13]李家治.中国科学技术史:陶瓷卷[M].北京:科学出版 社,1998.

[14]Robert B.J.Msaon. Shine like the sun:Lustre-painted and associated pottery from the middle east[M].Toronto:the Royal Ontario Museum,2004.

[15]秦大树.试论翠蓝釉瓷器的产生、发展与传播[J].文物季 刊,1999(3).

[16]a.陕西省考古研究所.唐代黄堡窑址[M].北京:文物出版 社,1992. b.安家瑶,李春林.唐大明宫含元殿遗址1995— 1996年发掘报告[J].考古学报,1997(3).

[17]崔剑锋,秦大树,李鑫,等.定窑、邢窑和巩义窑部分 白瓷的成分分析及比较研究[J].文物保护与考古科 学,2012(4).

[18]石若瑀,温睿,马强,等.西夏陵瓷质和琉璃建筑构件的工 艺特点研究[J].文物保护与考古科学,2021(6).

[19]a.Constantin Pion,Bernard Gratuze.Indo-Pacific glass beads from the Indian subcontinent in Early Merovingian graves(5th6th century AD).Archaeological Research in Asia 6 (2016) 51-64. b.Siwen Xu, Bo Wang, Bin Han, Yimin Yang. The production of Indo-Pacific monochrome drawn glass beads in the Sasanian Empire: Insights from Xinjiang, northwest China. Ceramics International 4s (2022) 26055-26062.

[20]拔塞囊著,佟锦华,黄布凡译注.《拔协》增补本译注[M]. 成都:四川民族出版社,1990.

[21]欧阳修.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[22]王尧.敦煌本吐蕃历史文书·吐蕃制度文化研究[C]∥王尧 藏学文集1.北京:中国藏学出版社, 2012.

[23]佚名.世界境域志[M].上海:上海古籍出版社,2010.

[24]毕达克著,沈卫荣译.拉达克王国史(950-1842)[M].上海: 上海古籍出版社,2018.

[25]杨铭.唐代吐蕃与西域诸族关系研究(第2版)[M].哈尔滨: 黑龙江教育出版社,2014.

[26]道宣撰,范祥雍点校.释迦方志[M].上海:上海古籍出版 社,2011.

[27]志磐撰,释道法校注.佛祖统纪校注(第32卷)[M].上海:上 海古籍出版社,2012.

[28]霍巍,李永宪.西藏吉隆县发现唐显庆三年《大唐天竺使 出铭》[J].考古,1994(7).

原刊于《考古与文物》 2024 年第 4 期,原文版权归作者及原单位所有。