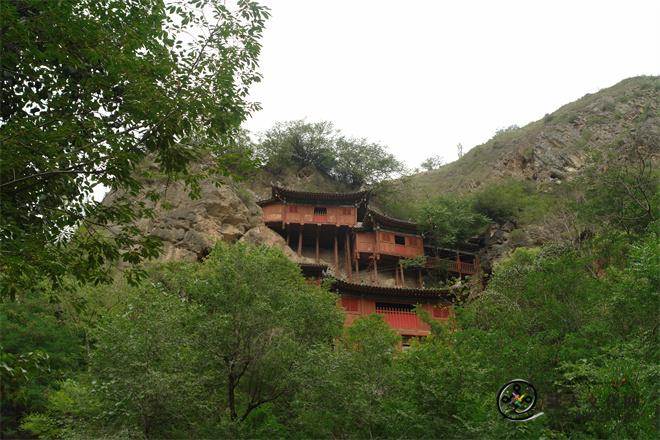

摄影:觉果

摄影:觉果

藏族人在长期的历史过程中除了撰写大量的有关自己的历史、文化等文献外,还以藏文著述了关于其他民族的不少文献。譬若《印度佛教史》、《汉地佛教史》、《汉藏史集》、《红史》、《土观宗派源流》、《印汉藏蒙正法兴隆如意宝树》等等。此类文献是以记述佛教弘通的历史为中心,旁及王统系谱,虽然是佛教史与政治史的综合,但却把重点放在佛教史上,差不多大都为记述佛教流通情形的。从而不难看出,这类藏文文献在学术研究,特别在研究世界佛教史上具有不可替代的重要价值。

本文拟仅就藏文文献中所见西域佛教的一些情形作一粗略的比较研究,希望得到方家学者们的批评指导。

一

根据笔者所掌握的资料,有关西域佛教的记述可见于许多藏文文献,但遗憾的是迄今未发现一本专述西域佛教的专著,可见到的都是些散见于各种文献中所占比例很小的短篇章节。其中敦煌藏文写巻P.T.960号虽然属于一篇独立的文章,但此文的篇幅也不算长,而且究其细微,尚给人一种不完整之感。总之,述及西域佛教的各种文献,除了其记录年代不同、长短不等外,在内容风格上亦呈现微妙差异。这些因素激发了笔者对此进行比较研究的初衷。

先将记录有关西域佛教的主要文献介绍如下:

一,“敦煌藏文写卷P.T.960号”是专述西域佛教的一篇文献,其篇幅虽不长,但由于详载有关酉域佛教的文献缺乏,它的价值就骤然上升,遂成为最珍贵的资料之一。当然这一文献本身在现已问世的藏文文献中又是一篇最古老的文献。王尧和陈践两位先生在其"敦煌古藏文写巻P.T.960号译解"一文中指出:“这一写卷为li-yul-chos-kyi一1o一rgus,《于阗教法史》是敦煌古藏文文献中最著名的卷子之一,编录在巴黎国立图书信所藏伯希和搜集的畿文书中P.T.960号,这一巻子与藏文大藏经丹珠尔部的《于阗国授记》(li—yul—lung—bstan、互相印证,对于了解于阗的历史和佛教史颇有价值,托玛斯于1935年曾将这两种译成英文汇在一起,编成《关于新疆的藏文文献集》第一集出版。后,埃默瑞克氏感到有重新注释的必要,于1967年作为敦煌东方丛书第19种在牛津大学重新出版,名之为《关于于闻的藏文文献》(Tibey tan texts concerning kho tan)。在这以前日本人寺本婉雅曾译成日文,于1921年在日本出版,名之为《于阗国悬记和于闻教史》。’’根据考证,敦煌古藏文文献均为吐蕃时期,更确切地说,就是公元八至九世纪间遗留下来的产物。因此,上述敦煌藏文写卷P.T.960号产生的年代也就不必赘言。

二、《汉藏史集》关于此书的写作年代及其作者,藏族著名的佛学家和历史学家东嘎・洛桑赤列导师在《汉藏史集》的序言中写道:“《汉藏史集》对于藏族历史研究是一份珍贵的资料,在国内属于珍奇史料之一。该书的作者为达仓宗巴・班觉加措,其事迹迄今未见史书记载。据该书上册五十七页说,该书写于木虎年(甲寅),一百九十二页说,从阳土猴年(戊申,公元一三六八年)汉地大明皇帝取得帝位至今年之木虎年(甲寅),过了六十七年。说明此书写于藏历第七饶迴之木虎年,即公元一四三四年。该书后记中又说,该书写完之时,江孜法王拉布丹根桑还在人世。”在谈到此书所包含内容时,东嘎・洛桑赤列导师又在其序言中指出:“从该书本身所列的目录看,该书不仅对许多历史问题都有简要记载,尤其是对萨迦派的历史、元朝在西藏的写事、赋税、设立驿站、法律、本钦的委任等元朝与西藏的关系方面有详细记载,故该书应列入重要史籍之列。”该书分上下两篇,共四十八章,其中上篇二十五章,下篇二十三章。对于西域佛教的记述在全书四十八章中仅占一章,即上篇第九章,从该书第59页至70页,只有12页的篇幅。但这12页的篇幅无论在长短,还是在内容上都仅次于敦煌藏文文献P.T.960号,而在其余有关西域佛教的文献中可占有无可比拟的位置。因为在藏文文献中尚未发现记述西域佛教的专著的情况下,它可属于记述西域佛教最详细、最完整的文献之一,也是唯一能够与敦煌藏文文献已T.960号相媲美的文献。

三、《土观宗派源流》。“本书的作者土观・罗桑却吉尼玛,生于清乾隆二年丁巳(一七三七年),卒于嘉庆七年壬戌(一八〇二年),终年六十五岁,是青海佑守寺土观活佛第二辈。佑宁寺藏名郭隆寺,在青海互助县东五十里红岩子沟,位于湟水支流的北岸,现属互助土族自治县境。该寺是一六〇四年第四世达赖喇嘛为了在多麦发展黄教,派遣他的弟子顿悦却吉加措在此修建的。雍正元年(一七二三年),青海和硕特萬蒙古首领罗卜藏丹津反对清朝,战乱中寺庙被烧毁。清庭排除了在西藏和青海的蒙古势カ后,有意利用宗教来二辅其化治",安定边陲,当时西藏教派中,惟有格鲁派是新兴力量,遂大力扶植黄教,欲藉信仰的统一,达到政治上的统一。所以雍正十年(一七三二年)该寺又重新修复,雍正帝钦赐寺名为佑宁寺。后来又迎接章嘉活佛和土观前一辈阿旺却吉加措等到北京,并以自己的旧王府改为喇嘛的驻栖地,这就是著名的雍和宫。乾隆二十七年(一七六二年)土观本人也应诏入京,次年(一七六三年)敕封静修禅师,他受到无比荣宠,大大加强了黄教在甘肃、青海的地位。所以他写这本书虽然是谈各教派的历史,但其重点仍然偏重宣扬黄教,如全书中叙述宗喀巴事迹,就占了四分之一的篇幅。本书写成于嘉庆六年辛酉(一八〇一年),嘉庆七年壬戌(一八〇二年),即刊版传播。"至于此书的特点,便是书中记叙了印度的外道和佛教,藏族地区的苯教和佛教,内地的儒、释、道三教,以及蒙古、西域等地的佛教,而且详述其法脉源流和教义学说,涉及面非常广泛。所以,此书在国际学术界享有很高的荣誉,并从藏文译成多种文字。

有关西域佛教的情形在《土观宗派源流》一书中仅占一页的篇幅,但这一页写得十分精湛,能用来印证若干疑难问题,是一份不容忽视的材料。

四、《白史》。此书作者根敦群培是今青海同仁县双朋西乡人,生于藏历第十五饶迴本蛇年(公元1905年),卒于藏历第十六饶迴铁兔年(公元1951年),终年仅46岁。他曾被认定为今青海化隆县境内支扎寺(该寺属于格鲁派)的一位活佛,幼年聪慧好学,成年后在拉萨哲邦寺深造,期间周游西藏名寺古迹,并出访尼泊尔、印度、斯里兰卡等国达十四年之久,他精通英语、古梵文、印第语、尼泊尔语等多种其他民族的语言文字。他是藏族第一位利用多种文字并通过科学实证的方法,对藏族历史、宗教,以及语言文字进行综合研究,并提出一系列真知灼见而富有建设性观点的著名学者,同时他又是藏族第一位利用敦煌藏文支献进行学术研究的学者。因此,他被后人推崇为划时代的藏族学者。

根敦群培的《白史》针对藏族历史中出现的空白,以及较模糊的地方,作了很有说服カ的补缺和说明。根敦群培在《白史》中采用前人未曾注意到的资料,特别是利用敦煌藏文文献,不仅补充了许多历史空白,而且雄辩地阐释了历史上遗留下来的诸多疑难问题。故《白史》也被后人尊为空前绝后的历史专著。

由于根敦群培利用或研究了敦煌藏文文献,他在《白史》中对于西域历史、佛教等,特别对西域的地理概念问题,发表了最具权威的一系列定论性意见。

除了以上介绍的四种藏文文献外,还有诸多涉及西域佛教、历史等的藏文文献,诸如巴色朗著的《巴协》、桂・迅努白的《青史》、布顿大师的《佛教史大宝藏论》、巴俄・祖拉陈瓦的《贤者喜宴》、蔡巴・贡嘎多吉的《红史》、第五世达赖喇嘛的《西藏王臣记》等。这批藏文文献对于西域佛教、历史等问题,既没有系统的论述,又没有较完整的描写,只是一笔代过或偶尔一提而已,故在此不一一赘述。

至于藏文大藏经中录有西域佛教的说法,笔者虽然没能直接与大藏经查对核实,但是国内外学者曾作过的研究已经证实了这种说法的可信性。而且这一说法在其它藏文文献中也可得到相应的印证,譬若《土观宗派源流》中有这样一段记载:“薄迦梵曾在《西域悬记》和《牛角悬记》等经函中所预示’'……《西域悬记》和《牛角悬记》皆收录在藏文大藏经甘珠尔部经藏篇内。由此可知,这两篇姊妹文献因为出自大藏经之中而其内涵显得很有份量,遂成为西域佛教史的主要理论性依据,也是理所当然的事。

二

未涉及西域佛教之前,先来简单谈谈西域的概念问题,因为西域这一概念不仅在汉文文献中有广义和狭义之分,“‘西域’一名,始见于《汉书・西域传》,是对玉门关,阳关以西广大地区的总称。在我国古籍中,使用西域一名有两个涵义:狭义专指葱岭以东、天山南北、敦煌以西而言,广义泛指凡通过狭义西域所能达到的地区,包括亚洲中西部、印度半岛、欧洲东部、非洲北部等地区内。我们是在狭义范围内使用‘西域’一名的,与今天的新疆维吾尔自治区略为相当。"而且在汉、藏两文中也出现较大差异,这一差异主要出在翻译上,藏文文献中出现的lu—yul(里约)即西域,在汉文文献中几乎全被译成“于阗”,这样大大缩小了藏文lu—yul两字的原义所包含的地域范围。其实西域与于闻两个地域大小不等的概念在藏文文献中分得很清楚,西域称为lu—yul(里约),而于闻称为au-ten或aii—hten(俄坦),并且后者的发音特别接近汉语中的和田两字。然而,敦煌藏文写卷P.T.960号的汉译文中将藏文lu—yul—au—ten(里约俄旦)即西域和田,这两个很清楚的地域概念混为一体,只译成于阗,竟然将于阗之前的西域两字给去掉。这样的例子举不胜举,但关健不在于为举例而举例,应是得到进一步地探讨,尽快纠正这一翻译上所犯的错误。如将《于阗悬记》之类改为《西域悬记》等等。

基于以上理由,笔者在此文中使用了西域这个概念。当然遇到au—den两字还是译为和田。如果有人问藏文中的lu—yul即西域,究竟指多大或哪些地域范围?对此,藏族著名学者根敦群培在他的《白史》中已明确指出;“里约(即西域)在西藏以北,俄罗斯以南,印度称"“冈萨得夏",他国则曰“东土耳其斯坦”,中国称其为“新疆",此地之东界与青海之北部相连,西界与拉达克和商旅往还之叶尔羌相连。”可见,这与汉文文献中所指狭义上的西域相吻合。

三

西域佛教在整个佛教史上,特别在中国汉地佛教史上占有一席之地,因为佛教最初是通过西域传播到中国内地的,正如任继愈所说:“东汉时中国人知道西方有佛,一般是通过西方僧人的翻译介绍的”。其次,西域佛教在藏传佛教的发展过程中也曾起到过促进作用,从现存可靠资料来看,藏传佛教在宗教仪礼、佛经翻译,乃至建筑艺术等各个方面都曾受到过西域佛教的深刻影响。就西域佛教本身而言,耿世民先生指出:“现在我国新疆信仰伊斯兰教的群众比较多,但历史上并非如此。古代佛教对新疆(特别是南疆地区)的历史、文化的影响很大。在新疆约两千年有文字记载的历史中,佛教文化占了一千多年。对吐鲁蕃、哈密地区说,佛教文化甚至统洽了约一千五百年(到公元十四、五世纪)"。所以,我们采用不同资料、不同角度去探讨和了解西域佛教本身的发展进程,不仅是一项十分有意义、有价值的文化事业,而且更是一项义不容辞的历史责任。

关于佛教之所以在西域产生的历史背景,在藏文文献中则用更多的笔墨作了叙述:

1,敦煌藏文写卷P.T.960号中记载:

当初,当地的国王名叫地乳,乃古印度天竺国阿育王之子。阿育王为寻地游方,率众多天竺军丁及扈从前行,抵达和田有海子之处,想:此处是一块被遗弃的地方,婆罗门和相士会集一起,相士遵王命看相,见小王子相貌端好,并对国王说:‘王子将来比您的权势还要强大哩! ’国王听后产生嫉妒,以恼怒之下将小王子扔在当初出生地。那国王扔儿子之处,就是现在和田的北门之内,长神殿之中央,观音菩萨住地之后面,护法神依怙殿也。

国王抛弃王子时,北方天王(毗沙门天)和吉祥仙女使土中流出了奶汁喂养王子,オ没死掉,因而取名为‘地乳’。北方天王把王子(地乳)带来,献给汉地国王作子,因为汉地国王一千子还一子。正当汉地国王很宠爱这一王子吋,在一个盛大节日里,汉地国王的王子们在一起玩耍,地乳和其他王子嬉戏时吵打起来、其他王子对他说:‘地乳,你不是真正我们汉地国王的王子,是他顺手捡来的,你和我们王族有很大差别。’地乳王子很为烦恼,立即去到王前向汉地王禀述:‘大王! 今天,我与王子们在一起玩耍,其他王子对我说,王子,你不是汉地国王之子,是顺手拣来的。我明明是真正王族之王,他们说我不一样,我就成了假王子,这样,我跟随您大王有何用处?请让我自我地方到别处去吧! '如此恳求。汉王立即回答说:‘你确实是我之子,其他王子所言并非真事,我不能让你出走。’地乳又再三恳求,一再吁请,因此,汉地国王觉得北方天王踢给他的这一儿子,非同一般,不能使其生起烦恼,国王心中虽然很不愉快,但还是答应了地乳王子的要求。派许多汉兵和随从홓与地乳王子一起游往西域,寻找新的地盘。适当此时,地乳王子的生父阿育王的大臣,名叫阿玛扎耶舍的,因犯罪被逐,有许多印度兵士和随从也往西域方向来,在玉河上諦的統古觉地方(两队人马)相遇。开始,双方并不相识,各带兵马,准备动武,北方天王和吉祥仙女及.大地仙女等在中间出现,详述其历史经过,使彼此认识王臣之关系,并达成协议。地乳王和阿玛扎耶舍大良相会,二人共同治理其地,和田城就由此而产生。

2,《汉藏史集》中记载:

此时,大海已干,西域成为空寂之地。达尔玛阿输迦王(当是法王阿育王)来到此地,在现在和田城所在的地方住了一晚上,此王之妃生下一个相貌美好的儿子。看相的人说:‘此儿命相很好,在父王没有转生之前,此儿就会执掌国政。’国王听后大怒,说:‘我不要此小儿,可抛弃掉!’其母虽然心中不忍,但又不敢违命,遂将小儿抛弃此地。由于此小儿之福德,地上生出一个奶头,小儿吮吸其奶,得以长大。据说,这是因为当初国王的这一妃子在花园中洗澡之时,毗沙门天王从空中经过,上下一看,见了此妃,心生爱欲,所以生了此王子。与此同时,汉地名叫周王的国王,为菩萨的化身,当有一千个儿子,已生了九百九十九个。此时周王想,‘我若再生一子,就让他掌管释逆牟尼曾经践履之西域福地。’于是向毗沙门天王祈请,毗沙门天王取来此吸地乳之幼儿,说:‘这是我的儿子,将他送给你。’此小儿之名,就叫做地乳王。地乳王长大后,汉地之王命他率领一万兵士,寻找西域,向西方来。当地乳王到达西域的墨格尔地方时,印度的达尔玛阿输迦王治其大臣亚逆夏之罪,将他和兄弟、仆从等七百人一起流放,向东方来寻地솟住,来到和田的上玉河。地乳王的两名随从,为寻找走失的黄乳牛到上玉河,与印度人相遇,双方谈起各自的来由。地乳王说:‘我们二人是从前的王臣的后裔,如今还应为君臣关系,在此和田盆地,新立一国。’双方在郭涅东面的叫做杭古则的地方相会,同意建立君臣关系。最初为划分地界而发生争论,后来由毗沙门天和吉详天女调解,达成协议。和田下玉河以下、朵洛墨格尔和干木襄以上,分给地乳王的汉人随从,从上玉河以上,分给亚迦夏的印度随从,玉河的中间,由王子和他的印度和汉地的臣民混合掌管。子是,在此安居,建立城堡,这是印度和汉地接触的开始。西域之语言,与印度和汉地两种语言相通。西域语最初是由文殊菩萨化身为比丘毗庐遮那教给孩子们的,故称菩萨之语。西域之文字、宗教多数与印度相同,而世俗的习惯礼仪,大多数与汉地相同。

3,《土观宗派源流》中则以十分概括地写道:

如薄迦梵曾在《西域悬记》和《牛角悬记》等经中所预示,西域在佛圆寂后一百一十七年法王阿育王的王妃承蒙毗比沙门天赐给一子,名萨里内玛内(地乳)。毗沙门天又将此子授与汉皇帝。此子率万众人欲寻找本土。正巧有达磨阿输・迦王的宰相耶夏及其部众七千人,被王逐出,二人相会于西域,遂占有其地。

以上三种引言,从表面形式看,具有浓厚的神话色彩,可信度不高,但另从内涵意义上去分析,则又是一段有血有肉的历史故事。实为集虚构夸张与历史事实为一体的混合性作品。因此,这三种引言宁可说是佛教的故事,也不便称其为神话传说。总之,如何抛弃其虚构的成份,而采纳其事实的一面,与有关历史衔接起来,为更好地研究西域佛教提供一些可资依据,那オ是以上三种引言的关健所在或灵魂实质。

从上述三种引言自身讲,它们所描述的历史背景,在结构上(从毗沙门天王、阿育王、汉地王、直至地乳王本身)不但不互为矛盾,而且显得十分协调。换句话说,它们所叙述的故掌,其梗概则异常地趋于一同,当然在表达方式或在细微情节上出现有些差异,但这绝对不会大影响其主体结构。假若我们把三种引言重新编辑一番的话,其效果就显而易见了,三种引言将构成一则新的趣味性很浓而具有说服力的西域历史故事。

从历史真实性的一面去考虑,以上三种引言给我们提供了一些颇具启发性的线索。譬若,三种引言中都涉及到阿育王,大家知道。阿育王(公元前273-前232在位)是统一全印度,设“大法官”主持佛教、婆罗门教、耆那教等事务,特别扶植佛教,立佛教为国教的一位国王。据传说,阿育王在位时建八万四千寺塔,在全国颁布敕令和教谕,刻制于摩崖和石柱。据《善见律毗婆沙》、《大史》、《岛史》等记载,即位第十七年,在华氏城命目槌连子帝须召集主持佛教第三次结集。結集后,派遣传教师去四方传布佛教,把佛教传到古印度各地和毗邻国家,甚至还派使者远达叙利亚、埃及、希腊等地传布佛教。由此可知,阿育王在佛教成为世界性宗教的过程中起到过重要作用,他后来被佛教界誉为‘法王’称号也是当之无愧的。

上述三种引言在谈到地乳王时,都以不同的角度叙述了地乳王的来龙去脉,其情节异想天开,妙趣横生,给予读者一种引人入胜之感,但同时又没有离开历史事实。如《大唐西域记》中记载:“其王迁都作邑,建国安人,功绩已成,齿耋云暮,未有胤嗣,恐绝宗绪,乃往毗沙门天神所祈祷请婴,神像额上剖出婴孩,捧以回驾,国人称庆。既不饮乳,恐其不寿,寻诣神祠,重请育养。神前之地忽然隆起,其状如乳,神童饮吮,遂至成立。智勇光前,风教遐被,遂营神祠,宗先祖也。自兹已降,奕世相承,传国君临,不失其绪。故今神庙多诸珍宝,拜祠享祭,无替于时。地乳所育,因为国号。”此引言在情节上虽与上述三种引言又有明显差异,但它仍不失为用来印证地乳王其人的由来传说。况且《大唐西域记》是一本出自公元七世纪中叶的重要基础资料,其可靠性较强。

关于佛教在西域初次传播的情形,在藏文文献中有以下各自的描述:

1,敦煌藏文写卷已T.960号中记载:

救渡世人之弥勒菩萨与圣者文殊菩萨,知西域乃三世佛福田之一,为了作西域人众之善知识,他俩降世至西域,先到杂尔玛局里之园,弥勒菩萨(化现之身)当了国王尉迟森缚瓦,圣文昧化身为毗庐遮那比丘。住在杂尔玛局里园里,首先教牧童文字和语言,遂圣教诞生了。随后,国王尉迟森缚瓦为圣者丈殊菩萨之化身毗庐遮那比丘,首先修建了西域的札尔玛寺庙。

2 ,《汉藏史集》中记载:

这以后,有地乳王之子叶吾拉建五样之城。自发现西域后六十五年之时,即叶吾拉之子尉迟森缚瓦即王位五年时,佛法开始传到西域。这是由弥勒菩萨化身为尉迟国王,文殊菩萨化身为圣者毗庐遮那,先教给牧人之子以文字和语言,然后佛教オ亦始逐渐传布。尉迟森缚瓦国王修建了札尔玛佛殿,殿内有龙王胡洛尔通过天空中从克什米尔迎请来的有护持力的佛塔,这是西域最早的佛殿和佛像。

3,《土观宗派源流》中记载:

当他的后裔弥勒菩萨化身的尉迟森縛瓦国王之时,圣者文殊菩萨化身为毗庐遮那比丘,创造西域文字,并推广学习。国王为此修建了札尔玛佛殿。

以上三种引文,除了语言措辞上的微乎其微的差别外,在内容上都完全一致。即:一、弥勒菩萨化身为国王尉迟森缚瓦,文殊菩萨化身为比丘毗庐遮那;二、首先教给牧童文字和语言,遂佛教诞生了,三、为此,国王修建了札尔玛佛殿。从而不难发现,三种文献似乎褂出自同一资料,或者都受到了同一种启发。仅从时间上看,敎煌藏文写卷大大早于其余ニ种文献,最具权威性。可这一敦煌文献是否是《汉藏史集》、《土观宗派源流》等涉及西域傷教的文献所依据的唯一原始资料,目前下结论尚为时过早。而且在《土观宗派源流》中记载:“如薄迦梵曾在《西域悬记》和《牛角悬记》等经中预示,西域在佛圆寂后一百一十七年法王阿育王的王妃承蒙毗沙门天赐给一子,名萨里内玛内(地乳)。"可见,土观・罗桑却吉尼玛在他的《土观宗派源流》一书中记录有关西域佛教时,便引用了藏文大藏经甘珠尔部中的《西域悬记》和《牛角悬记》两篇文献。然而,这两篇文献的创作年代及其详细内容迄乂今未能考订。所以,敦煌文献和大藏经中之两篇文献究竟谁先谁后,无法知晓,只好留待今后解歩。

西域佛教作为一种社会上广为流传的事物,也与其它任何事物一样,必然有其产生、发展等过程。以上大略述及佛教在西域传播的情形之后,再来看看发展时期的西域佛教在藏文、文献中是如何记录的?

1,敦煌藏文写卷P.T.960号中记载:

为使西域圣教不灭,有护法神八尊发心保佑之,此即护法神北方天王,近地长官、阿巴若致达、噶哈那萨若、苏喀若那玛拉、甲吉、斯达那巴帝、龙王格日哈天等,发誓追随其后之眷属,计有三万五千五百零七桑护法神保护。四大龙王保佑圣教及其地方,名谓“四护”。五百尊菩萨常住彼处,二百五十位以比丘及比丘尼之身常在,二百五十位以优婆塞、优婆夷之身常在。海子里最初长出莲花之处,广建伊蓝寺宇。在牛头山、瞿摩寺、贡邦,杂玛、卓尔帝、达玛帝、桑帝、桂仲等地,寺庙有灵异者计三百三十三座。八位天生的菩萨,现在还在西域,他们的名字是:金刚手密教之主,现居子牛头山的阶梯山顶雄甲;观世音居于菊年,虚空藏居于桂仲;文殊和牟尼巴瓦二者居于牛头山,地藏王居于卓帝尔,普贤居于多雷僧伽保陇;药师王居于玛诺觉;弥勒菩萨居于麦诺聂。

大乘、小乘二道所执见各异:比丘及比丘尼二部众中之大乘派承认唯识师和中观师之禅定。小乘人承认四谛。若衡量比丘及比丘尼两部众中与优婆塞、优婆夷众信仰大乘与信仰小乘各有多少,大乘人如马身之毛(一样多),小乘人仅如马耳之毛而已,人数多少之量如此。

…………

在西域和田地方,二部比丘及比丘尼有四千七百余人,在吉勒羊以下,高泊和杜尔耶以上,有比丘及比丘尼五百三十余人,在康相,比丘二部众有二百五十余人;吉勒羊以下,高汹与和田以下和康相以上,总的比丘及比丘尼二部众,自已有土地、牲畜、奴仆的比丘和有施主的比丘共五千四百八十余人。现在这些比丘里,化身为菩萨替众生行善者极多。

2,《汉藏史集》中记载:

总的来说,和田地方的大寺院在城内外有六十八座,中等寺院有九十五座,小寺院有一百四十八座。另外,荒地小庙及不属寺庙之佛像、佛塔等,共计三千六百八十八处。据桂・措衍金波鼠年统计,和田地方共有比丘一万来名。在朵洛和墨格尔地方,有大寺院四座、小寺院一百来座,比丘一百二十四名。在干尚、帕涅,氏尔迦札、沃古以上、智里以下的地区,城内外有寺院二十三座、中等寺院二十一座、小寺院二十三座、荒地小庙和佛塔等八百三十九处。两部僧伽在勒见和贵泽以上地方有四百三十八名。金江以下、格香和杜尔雅以上地区的城内外、察尔玛以上地区,有大寺院十五座,还有很多小寺院和佛塔。两部僧伽从勒见和責泽地方以上总计九百六十三名。

3,《土观宗派源流》中记载:

从此以后,佛教在此地大为宏扬,法王亦相续出世,建立的伽蓝及佛塔之多不可胜数。

我们对上引三种文献稍作比较,就不难看出,除了《土观宗派源流》一文的概括性介绍外,敦煌写卷和《汉藏史集》对兴隆时期的西域佛教则作了深入细致的考察,当然这种深入细致的考察,只是在力能所及的范围内进行的,不可视为完美无缺。其中敦煌写卷对西域佛教的描述相对较系统从西域佛教的诸多护法神谈到佛教八大菩萨,继而介绍了大、小乘不同派别及其信仰者僧尼之具体人数。而《汉藏史集》也有自已的重点,在寺庙、僧尼等的数目统计上却下了一定功夫,因此,这方面它较敦煌写卷显得更详尽。

总之,从以上引言中之数字可窥见当时西域佛教兴旺发达之一斑。

在此值得一提的是,敦煌写卷和《汉藏史集》彼此相比较,也有其显著的不同之处,特别在记录西域佛教之寺庙、佛塔、以及僧尼等数目上,相互间出现很大差异。可以说,在记述西域佛教的具体情节上,两种文献则有着截然不同的风格。这样,如前所述两种文献在记录西域佛教方面似乎同出于一源的假设,不可成立。

另外,以上诸藏文文献还向我们提供了一个十分重要的信息,即西域佛教历史上也曾发生过统治者废佛的事件。至于具体情形,在此篇幅有限,不便赘述,有待另文专论。

原刊于《敦煌学辑刊》1193年第2期(总第24期),注释略,原文版权归作者及原单位所有。