位于甘肃陇南市武都区城北5华里的五凤山麓,有一座有名的水濂洞,又名红女祠。在当地的民间传说中,红女是一位古代的贞烈女子,其忍辱负重的苦难经历和最后羽化成圣的故事几乎家喻户晓。据记者所知,世界各国的历史上有无数如此的烈女传说,她们几乎成为人类各族群女性历经苦难人生的永恒的原型。虽然传说和故事不乏其人,但能够被建祠祭祀的女性实际上却寥寥无几。

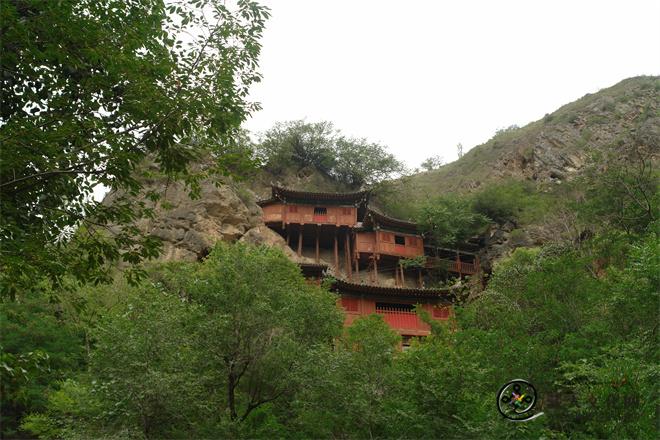

为此,记者兴致盎然,为了解贞烈红女的历史和相关于她的民间记忆,在武都区委报道组李廷贤引领下,记者赴五凤山水濂洞拜谒了红女祠。红女祠属半洞半崖式建筑,依山而建,悬空立柱,斗拱飞檐,远望如仙阁琼楼。沿楼梯盘旋而上,但见木石相衔,层层联结。祠中红女艳丽若霞,顶戴银冠,仙姿飘逸。

贞烈红女的民间传说

据《武阶备志》记:“在真武山麓,祀贞女红氏,生不知时,嫁不知姓,神夫早丧,舅姑强之嫁,神不从,舅姑遇不以礼,督以苦工,神气益奋志愈坚,忽风雨大作,神遂飞去,人后迹之,坐化于真武山麓石岩洞中,后人立祠祀之。”该祠即香火至今的“红女祠”。

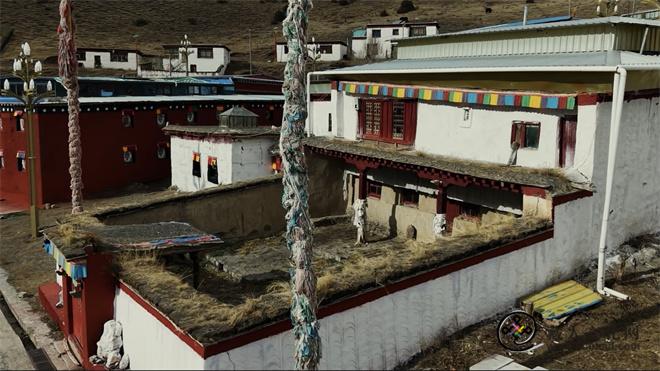

红女祠远景

红女祠远景

依山而建、悬空立柱是红女祠的一大特色。

依山而建、悬空立柱是红女祠的一大特色。

记者采访的当天,红女祠寂静、祥和,没有游客打搅。水濂洞管理所所长唐维军是个热情的人,获知记者来意后,他亲自开门引路,介绍关于红女祠的建造及其历史渊源。

关于红女的传说,据唐所长多年走访民间调查了解,在当地有几种说法,但大同小异。多的说法是在唐代初年,武都县城郊有一姑娘,名叫红女,聪明俏丽,勤劳善良,传说是王母娘娘的小女下凡。她心灵手巧,剪鸟能飞入云端,画花会引来蜂蝶,不幸遇了狠心的婆家,丈夫早逝,婆婆、小姑子对她极端虐待,但红女百依百顺。年复一年,有一次红女想娘,就央求小姑,“你去问问婆母,我想回去看看娘。”小姑捎话:“娘叫你把三石六斗菜籽种上了再说。”红女就天天去种,好不容易种完菜籽。闻风而来的婆母指着红女说:“我让你把菜籽种到南山,谁让你种到北山了?你给我一颗颗捡出来种到南山上。”红女跪在地里,边捡边哭:“婆婆天天折磨我,我捡不出菜籽。”悲痛欲绝的红女,感动了上苍,立时遮天盖日的喜鹊、鸽子都飞来帮红女捡菜籽,转眼便捡出了所有菜籽。

红女又起早睡晚,将菜籽种到了南山上。婆母知道后不屑一顾地说:“等菜籽花开了再说。”红女日日想,夜夜盼,直盼到菜籽花儿遍地开了,满山黄了,满以为可以回娘家了,谁知反复无常的婆母又拿来一支锭儿塞给红女说:“你还要纺线,如果纺断这支锭儿就去。”红女一看是铁锭,不觉心惊,这何时才能纺断?晚上她一边纺线,一边不住地哭着。她想以死解脱,就要悬梁自尽时,忽见善财童子端坐梁脊,口中念念有词,一眨眼锭儿就断了。

羽化成仙,立祠纪念

实际上我们从小就听过很多类似的民间故事,其情节大致相同。但是,记者感触颇深的,就是相同的故事和遭际中,却很少有红女这样被立祠祭祀的结局。或许这些口耳相传的历史上的苦难女性,她们在民众朴素的内心传承中有着相同的地位和价值。但红女祠的存在,说明了一方水土和人群对伟大女性苦难的独特同情和致敬。

回到故事。对于红女能出奇的应对婆母的刁难,婆母觉得奇怪,心想莫非谁在暗中帮她?便不怀好意地说:“你爱哭就哭满三缸眼泪。”红女一听,越想越伤心,不由泪如涟珠,哭着,哭着,便进入了梦境。天空出现了脚登祥云的龙女飘然而来,给她拭泪,将泪水用手指对着三口缸轻轻一弹,缸就满了。红女醒来一看,缸真的满了,就兴冲冲地去告诉婆婆:“花开了,锭断了,缸都满了,我该看回娘去了吧!”谁知此时,小姑子又拿来一根铁扁担说:“娘,就这根扁担,如果她挑断了,就让她去。”红女只觉得头嗡嗡作响,忍不住放声大哭:天啊!铁扁担何时才能挑断?便跳崖自尽。

神态安详可亲的红女塑像

神态安详可亲的红女塑像

红女随风飘落于五凤山麓石岩洞中,村人追踪其迹,发现红女已“坐化”于水帘洞石岩之上。后传说因红女所为感动了观音,遂点化成仙。王母知女转世,特使云霄、琼霄、碧霄迎接红女复归碧落,红女说:“我久居俗世,人间多灾多难,不忍永落苦海,求住人间拯救万民。”王母恩准,红女由青黄龙伴护,而三霄自愿相陪永落凡间,福佑四方。乡民遂在此地塑其像并立祠祀之。相传农历二月十九是红女得道成仙吉日,每年按传统乡民都会举行水濂洞庙会。

水濂洞

水濂洞

视角一变化,景致便不同。红女祠边的岩洞内视。

视角一变化,景致便不同。红女祠边的岩洞内视。

视角一变化,景致便不同。红女祠边的岩洞外视。

视角一变化,景致便不同。红女祠边的岩洞外视。

据唐所长介绍,水濂洞的原半崖半洞式楼阁为清代康熙年所建。清同治三年(1864年)太平天国启王梁成富进军武都,曾在水濂洞设指挥处,攻克阶州城。清政府闻讯后合力围攻,烧毁了舍身崖所有建筑。1981年在武都区政府和当地各单位支持募捐下,对水濂洞进行了大规模维修,基本恢复了原建筑面貌。

李商隐笔下的红女

参观了塑像慈蔼的红女,又观看离祠不远处红女当年的舍身崖,令人倍觉感慨。记者注意到,祠旁后右侧有一水锈石平台,台下为一椭圆形水潭。一道瀑布自半空飞泻而下,如千尺百练垂空。据唐所长介绍,水出清潭,形成多级下泻,每到雨季,水声、风声震耳欲聋。古人曾题诗赞曰:“飞泉百丈挂丹梯,步人仙源路不迷。红女祠边题跨凤,渔人洞口觅闻鸡。卷将球箔红楼隐,浣尽香奁白云低。惆怅玉贞芳迹在,只今何处武陵溪。”

红女祠边红女泉

红女祠边红女泉

当记者登临水濂洞高处,看到洞背林壑千岩竟秀,水濂百丈垂空,时流时飞。洞前山川里,是滔滔的白龙江。唐所长告诉记者,清道光四年,武都太守黄文炳有句云:“细雨桃花红女洞,春风杨柳白龙江”,即写其景。

但是最让记者感兴趣的,是古代诗人李商隐也曾驻跸红女祠,并有诗作留传于世。

据唐所长介绍,《武阶备志记·艺文志》收录了晚唐诗人李商隐经过圣女祠时写的《过圣女祠》一诗:“杳霭逢仙迹,苍茫滞客途,何年归碧落,此路向皇都。消息期青雀,逢迎异紫姑,肠回楚国梦,心断汉宫巫,徒骑栽寒竹,行车荫白榆,星娥一去后,月姊更来无。寡鹄述苍壑,羁风怨翠梧。惟应碧桃下,方朔是狂夫。”李商隐因红女赋诗,咏叹圣女寂寞,拿自己不得进京与圣女不得归还碧落相比拟,甚至以东方朔自况,以浇自己心头块垒。

古代诗人李商隐也曾驻跸红女祠

古代诗人李商隐也曾驻跸红女祠

相距18年后,大中十年(公元856年),李商隐第二次过圣女祠,写下了《重过圣女祠》一诗:“白石岩扉碧藓滋,上清论谪得归迟。一春梦雨常飘瓦,尽日灵风不满旗。萼绿华来无定所,杜兰香去未移时,玉郎会此通仙迹,忆向天阶问紫芝。”诗中说圣女祠建在白石岩上,圣女像上清仙人遭到贬谪,又像仙女萼绿华和杜兰香飘泊无定,不知何日能够拿到紫芝这个准予返回天阶的印信,寄托了作者怀才不遇的孤寂情绪。

李商隐的书写,使红女在族群记忆中更加深了几分难言的人间况味。