摄影:觉果

摄影:觉果

摘要:三朝《高僧传》指梁释慧皎所著《高僧传》、唐释道宣所著《续高僧传》和宋释赞宁的《宋高僧传》三部僧人传记,作品资料丰富翔实,一些事迹虽与传主生平主线关系不大,但却能生动地反映高僧生活的另一面,所以三位作者都在文中积极运用了互见法,将这些材料安排到别的传记中,既表现僧侣间的交游,又突出高僧人格魅力,同时更为全面地展示出高僧独特而丰富的个性、贡献、交游等,可谓文美义周,互见法的使用使三朝《高僧传》更具鲜明的文学特色。

关键词:三朝《高僧传》互见法;相为映衬;提点评说

三朝《高僧传》指梁释慧皎《高僧传》、唐释道宣《续高僧传》和宋释赞宁的《宋高僧传》三部僧人传记作品,三朝高僧传是研究中国僧传的基本资料。慧皎《高僧传》记载了从东汉明帝十年至梁武帝天监十八年,九个朝代四百五十三年间诸多高僧的事迹,道宣《续高僧传》记载了从梁代初开始至唐麟德二年间的僧人事迹,赞宁《宋高僧传》记载了唐麟德二年到宋太宗雍熙四年的诸多高僧事迹。其中慧皎的《高僧传》是现存完整保留最早的僧人总传,为治中国佛教史者所必读之书。三部传记前后接续,体例相似,创作理念相近而成为其中的佼佼者,堪称执牛耳者。本文通过分析三部传记的“互见法”的使用,可以见出僧传文学是中国文学史上不可忽视的文学现象,并挖掘佛教僧侣传记的文学价值。

李笠在《史记订补・叙例》中论述“互见法”说:“史臣叙事,有关于本传而详于他传者,是曰互见”,“互见法”是司马迁所创的一种人物记述法,意在于不同篇章中展示人物的多个侧面,使人物关系更加立体化。三朝《高僧传》的众多传记中运用了互见法,如慧皎在《晋长安鸠摩罗什传》中特意明言“语见远传”,是对互见法刻意用之的一种证明,在《高僧传》中明言的釆用互见有四处:

(慧远)疑义莫决,乃封以咨什,语见远传。⑴

(卷二《鸠摩罗什传》)

(法显)得《僧祗律》梵本,复请贤译为晋文,语在显传。⑵

(卷一《佛陀跋陀罗传》)

(释道安经录云)语在译经传。⑶

(卷九《竺佛调传》)

(杯度要其立寺)语在度传。⑷

(卷十三《释法意传》)

这四处慧皎直言釆用了互见法,目的是为了节省篇幅,并保持该传的整体性。

《续高僧传》中有“见别传”这样的表达,如《释宝唱传》:“唱当斯盛世,频奉玺书,预参翻译,具如别传。”《释智顗传》也有这样的表述:“后果如言,事见别传。”《释慧达传》中有两处:“后因酒会遇疾,命终备睹地狱众苦之相,广有别传,具详圣迹”和“曾往吴越,备如前传”。《续高僧传》第二十四卷《释智实传》中有:“时京邑僧徒各陈极谏,语在别纪。”

《宋高僧传》中也有类似表述,如《唐润州幽栖寺玄素传》:“此二大士重光道原,佥具别传。”《唐京兆魏国寺惠立传》:“与黄冠对论,皆惬帝旨,事在别传。”《唐薪州东山弘忍传》:“勤勤付嘱,语在会传。”《唐荆州碧涧寺道俊传》:“或曰:觉振锡绕庵答对,语在别录。”《唐长沙石霜山庆诸传》:“道吾躬至石霜山,日勤执侍,往还问答,语在别录。”《唐京师安国寺如净传》:“时净推为宗主,语在圆照传。”《唐五台山竹林寺法照传》:“引之入圣寺,语在觉救传。”多处明言他传中有关于此事此僧记述者。

由上可见,三朝《高僧传》中运用互见法较多,除了表现高僧相互间的赏识及交往外,更能将相对独立的单篇传记紧密地联系起来,彰显高僧之间的互识、师徒、同道等关系,建构起一个立体而真实的高僧游学、弘法、论道的完整世界。

三朝《高僧传》成书时代对于佛教发展极具影响的导师级高僧是鸠摩罗什、佛图澄、道安、慧远、智顗、玄奘、神秀、慧能等,堪称高僧中的高僧。他们不仅于佛教初传、译经、义解都贡献甚巨,本人也收徒甚众,构建了一个个以他们为中心的僧团文化圈,进而组织大规模译经、学习和弘教等活动,对中国佛教的发展起到了不可估量的作用。同时,这些高僧的社会影响力也是巨大的,对其他名气较小的僧人有奖掖、评价、提携的作用。三朝高僧传中,导师级高僧占据篇幅较多,这类高僧本人贡献既伟,事迹又众,单篇传记往往难以承载,釆用互见法则可以有效扩充传记的信息量。因为这些导师级高僧的个性、贡献、交游等都是十分独特而丰富的,资料丰富翔实,传记短短几千字的篇幅往往无法容纳,一些材料虽与主要生平活动关系不大,但却能生动地反映高僧知识或个性的另一方面,弃之可惜,釆用互见法,安排到别的僧传中,既表现二僧关系,又突出高僧特点,可谓文美义周。

三朝高僧传中的互见法应用可以分三种情况:

1.导师级高僧之间的互见,相为映衬;

2.他僧传记中出现导师级高僧是对他僧的提点;

3.他僧传记中出现导师级高僧,以展示高僧多层面的风釆。

下文中将分述之:

一、相为映衬

三朝《高僧传》中运用互见法,最常见于各大高僧之间。导师级的高僧之间或有师承关系,或彼此钦慕,交流密切,常就佛学问题往复探讨,或彼此评价,因而在彼此的传记中交互出现,既展现了佛法的兴盛,也让人深刻体会到高僧修为之高。

首先,看《高僧传》中佛图澄与释道安之间的彼此欣赏与了解,卷五《释道安传》中,佛图澄在众人讥笑道安时,就看出其不凡:“众见形貌不称,咸共轻怪。澄曰:’此人远识,非尔俦也’”⑸,表现出一种善识释道安以及预言式的评价。释道安善识释慧远,很早就对其给予厚望,并评价说“使道流东国其在远乎”。可见知徒莫如师的善鉴与眼光。另外,本卷中道安与鸠摩罗什间彼此的赞叹最能见出英雄识英雄之感:“安先闻罗什在西国,思共讲析,每劝坚取之,什亦远闻安风,谓是东方圣人,恒遥而礼之。……安终后十六年,什公方至,什恨不相见,悲恨无极。”⑹

此外,导师级高僧间的互见也集中地体现在鸠摩罗什和慧远两位影响力极大的高僧身上,在《释慧远传》中,“(慧远)孜孜为道,务在弘法。每逢西域一宾,辄恳恻咨访。闻罗什入关,即遣书通好”,传记描述慧远诚心弘法,对西域来僧,都是恳切咨访,听说鸠摩罗什入关,立刻写书信以通好,因此传记中较完整地收录了两人的书信往来:

(慧远)孜孜为道,务在弘法。每逢西域一宾,辄恳惻咨访。闻罗什入关,即遣书通好曰:释慧远顿首。去岁得姚左军书,具承德问。仁者曩绝殊域,越自外境。于时音译未交,闻风而悦,但江湖难冥,以形乖为叹耳。顷知承否通之会,怀宝来游,至止有问,则一日九驰,徒情欣雅味,而无由造尽,寓目望途,固已增其劳伫。每欣大法宣流,三方同遇,虽运钟其末,而趣均在昔。诚未能扣津妙门,感彻遗灵。至于虚衿遗契,亦无日不怀。夫旃檀移植,则异物同熏;摩尼吐曜,则众珍自积。是惟教合之道,犹虚往实归,况宗一无像,而应不以情者乎?是故负荷大法者,必以无报为心,会友以仁者,使功不自己。若令法抡不停轸于八正之路,三宝不辍音于将尽之期。则满愿不专美于绝代,龙树岂独善于前踪。今往比量衣裁,愿登高座为著之,并天漉之器,此既法物,聊以示怀。⑺

此为第一封信,后面文多不载,只择概要,了解二人来往酬答即可,其中慧远所说“则满愿不专美于绝代,龙树岂独善于前踪。今往比量衣裁,愿登高座为著之,并天漉之器,此既法物,聊以示怀”,表现出对西来名师鸠摩罗什的尊重与交流的渴盼,传记中又收入鸠摩罗什的回信:

什答书曰: 夫财有五备:福、戒、博闻、辩オ、深智。兼之者道隆,未具者疑滞。仁者备之矣!所以寄心通好,因译传意,岂其能尽,粗酬来意耳。遗偈一章曰:

既已舍染乐,心得善摄不?若得不驰散,深入实相不?毕竟空相中,其心无所乐。若悦禅智慧,是法性无照。虚诳等无实,亦非停心处。仁者所得法,幸愿示其要。⑻

传记中再次收录慧远的回复,并表达了强烈的情感“闻君欲还本国,情以怅然”:

远重与什书曰:日有凉气,比复何如?去月法识道人至,闻君欲还本国,情以怅然。并报偈一章曰:

本端竟何从,起灭有无际。

一微涉动境,成此颓山势。

惑想更相乘,触理自生滞。

因缘虽无主,开途非一世。时无悟宗匠,谁将握玄契?来问尚悠悠,相与期暮岁。⑼

这封回信中的诗偈真挚感人,诗末“来问尚悠悠,相与期暮岁”,不仅怀有对鸠师为一代“宗匠”的崇敬,更有对未来交流的期待。而由鸠摩罗什对慧远的推崇,也可以通过传记的互见表现出来,“外国众僧,咸称汉地有大乘道士,每至烧香礼拜,辄东向稽首,献心庐岳”'[10]后又借罗什之语来再次赞叹慧远:“罗什见论而叹曰:‘边国人未有经,便暗与理合,岂不妙哉!”[11]这样的互相评价与欣赏,既表现佛法不孤,又能见出高僧间心心相通的默契,对全面了解高僧的修行与人格是大有裨益的。

二、提点评说

三朝《高僧传》不同于其他传记作品的一个特点是,作为传主的高僧基本都有内在的联系,或同道、或师徒、或学友,互相问道学经、探讨交流,呈现出欣欣向荣的佛教传播面貌。在表现这样的情景时,提携点评式的互见法就表现出了积极的作用。全传以点带面,对几位为佛教传播有突出贡献的高僧作了重点记述,其他高僧传记中则常常由他们出面作评说或介绍,就如同建立了一个评价坐标,使得这些为众人不太熟知的高僧在导师级高僧的评点下迅速进入人们的认知体系,尤其是与几大高僧作比较时,就能更加直观地了解这些高僧的成就和贡献。因此这些不是很为人们所熟知的高僧,在由导师僧进行预见式、点评式或总结式的评说后,就使得人们能通过大师之口了解这些高僧的成就与贡献了。如《高僧传・竺僧敷传》中,两次借旁人写给大师道安的书信来侧面评点与赞叹传主僧敷的成就:

竺僧敷,未详氏族,学通众经,……今推寻失其文制,湮没可悲。[12]

高僧竺僧敷的传记全传仅三百余字,传主的学问成就与品德修养的评价在传记中用两封同样寄于道安的书信完成,先借同寺僧人道嵩写给道安的信来充分肯定传主竺僧敷的成就‘“敷公研微秀发,非吾等所及也”,后又借竺法汰写给道安的书信,一方面写出对竺僧敷深切的怀念“痛恨之深,何能忘情”,一方面写出“其义理所得,披寻之功,信难可图矣”,肯定传主的成就和贡献,这篇传记一方面写出传主的修为成就,另一方面实则可以见出道安在僧界的影响。

另外在卷七《释僧彻传》中传主要出家,是由高僧慧远识之,这就是对他禀赋特异的证明:“远见而异之,问曰:宁有出家意耶?对曰:远尘离俗,固其本心,绳墨镕钧,更唯匠者”[13]。同传中慧远用形象的比喻赞叹传主智辩:“及登座,词旨明析,听者无以折其锋。远谓之曰:向者勍敌,并无遗カ,汝城隍严固,攻者丧师,反轸能尔。良为未易。”[14]慧远的僧界地位也由此可见一斑。卷六《释慧持传》兖州刺史琅瑯王恭,致书于沙门僧检曰:“远持兄弟,至德何如?检答曰:远持兄弟也,绰绰焉信有道风矣。罗什在关,遥相钦敬,致书通好,结为善友。”[15]方先借书信侧面写其风度品行,复次再用鸠摩罗什相钦敬,致书通好强化说明释慧持之德行受人赞叹,是一种共识,并结为善友。

释昙邕,姓杨,关中人。少仕伪秦至卫将军……倏忽不见。至远临亡之日,奔赴号踊,痛深天属。后往荆州卒于竹林寺。[16]

在这一篇《释昙邕传》中,曾是“卫将军”的高僧释昙邕,与三位当时有着最高修为和影响力的高僧道安、慧远和鸠摩罗什都有师生和交往关系,而且极有风度与内涵,“鼓击风流,摇动峰岫,强捍果敢,专对不辱”。与老师情深,而不愿受人邀约远离于师,“京师道场僧鉴挹其德解,请还扬州,邕以远年高,遂不果行”。后来慧远借故让他出山也奉命而行,“然远神足高疣者,其类不少,恐后不相推谢,因以小缘托摈邕出,邕奉命出山,容无怨忤”[17]。后与山神还结下了深厚的师生情谊,可以说是一位极富人格魅力的高僧。

在卷六《释道融传》中则主要借鸠摩罗什来处处点明传主的聪慧与成就。“什见而奇之。谓姚兴曰:昨见融公,复是奇特聪明释子,兴引见叹重,敕入逍遥园参正详译。”[18]在入门之后,鸠摩罗什也再三对他赞赏有加:什又命融令讲新法华,什自听之乃叹曰:佛法之兴,融其人也。对前来挑战论辩的婆罗门,鸠摩罗什十分放心让道融出去论战:什谓融曰:……如吾所睹在君一人。道融果然不负师望,“融与婆罗门拟相酬抗,锋辩飞玄,彼所不及。婆罗门自知辞理已屈,犹以广读为夸,融乃列其所读书,并秦地经史名目卷部,三倍多之”[19]。整个传记都是由鸠摩罗什的评价与赞赏展开传主的一生的。另外,鸠摩罗什还评价《释昙影传》中传主:“什谓兴曰:’昨见影公,亦是此国风流标望之僧也。’”并对其所译经典很是肯定:“什曰:’大善,深得吾意。’”

在《释僧导传》中,时有沙门僧因,亦当世名匠,与导相次。或问因云:法师与导公孰愈?答云:吾与僧导同师什公,准之孔门,则导公入室,吾可升堂。这种与儒家相匹配的比拟,在既有的坐标中寻找自己的位置,既是对儒家的一种尊敬,也是对自己的一种自信,而把鸠摩罗什比拟为孔子,将罗什之门比为孔门,将自己与学友依次对应起来,可以说是借鸠摩罗什师提点评说自己的最佳方法。

在《释道祖传》中,慧远的两次评价,与旁人将传主与慧远相比的评点,使读者建立起一个较清晰的评价坐标。因篇幅所囿不能完全展现的内容,就借大师慧远之口来告知:

释道祖,吴国人也。少出家,为台寺支法齐弟子……道祖后发,愈于远公,但儒博不逮耳。[20]

最后再由桓玄亲自评价说传主与慧远相比之各有高下,这样传主的能力与修行的成就就基本清晰了。

这种提点评说不仅出现在长篇正传中,就连附传中的人物,有时也会出现在他人传记中为其修为做见证,如《宋高僧传》《唐大法山灵佑传》中传主所遇的《封干师传》的两位附传人物寒山与拾得,在这里就与传主有交集:

释灵佑,俗姓赵,祖父俱福州长溪人也……四镇北庭行军泾原等州节度使、右散骑常侍卢简求为碑,李商隐题额焉。「21]

提点评说既为高僧间互证修为提供了可能性,又全方位地展示了高僧间的关系,使得传记显得立体而丰富。

三、多层展示

这种互见是指在别的僧传中能看到“导师僧”的身影,是对这些导师级高僧修行及品德其他方面的展示。在导师僧主传中难以全面显示的其他特点,以及译经或讲经说法的成就,在这些僧传中可以得到弥补式的多层展示。如《高僧传・释僧先传》:“释僧先,冀州人,常山渊公弟子……遂各行化,后不知所终。”[22]传中把传主与释道安从做沙弥时就相遇,到长大再交游,以及道安对“格义说”的看法表达出来。附传中的道护,也是与道安相遇,并表明匡正大法的宏愿另外卷六《释慧远传》中记有:

后有弗若多罗,来适关中诵出《十诵》梵本。罗什译为晋文,三分始二而多罗弃世。远常慨其未备,及闻昙摩流支入秦复善诵此部,乃遣弟子昙邕致书祈请令于关中更出余分,故《十诵》一部具足无阙。晋地获本相传至今,葱外妙典,关中胜说。所以来集兹土者,远之力也。[23]

此传中提及的“遣弟子昙邕致书”的全部书信内容构成了《昙摩流支传》的核心,两相对应,使得慧远的形象以及一片弘法利生的良苦用心都呈现于读者面前,不仅使得传记的内容丰富起来,也使得人物形象更加丰满起来,在多个传记中的丰富强化使得更为感染人,最后所下结论:佛法之传扬中土“远之力也”,也因丰富的例证显得更具说服カ。

在卷五《释法遇传》中,集中交代了释道安、释慧远两位高僧与传主的关系以及交往:

释法遇,不知何人。弱年好学,笃志坟素,而任性夸诞,谓傍若无人。后与安公相值,忽然信伏,遂投簪许道,事安为师。既沐玄化,悟解非常,折挫本心,谦虚成德。义阳太守阮保,闻风钦慕,遥结善友,修书通好,施遗相接。后襄阳被寇,遇乃避地东下,止江陵长沙寺,讲说众经,受业者四百馀人。时一僧饮酒,废タ烧香,遇止罚而不遣,安公遥闻之,以竹筒盛一荆子,手自缄封,题以寄遇。遇开封见杖,即日:“此由饮酒僧也,我训领不勤,远贻忧賜。”即命维那鸣槌集众,以杖筒置香橙上,行香毕,遇乃起,出众前向筒致敬。于是伏地,命维那行杖三下,内杖筒中,垂泪自责。时境内道俗莫不叹息,因之励业者甚众。既而与慧远书曰:“吾人微暗短,不能率众,和上虽隔在异域,犹远垂忧念,吾罪深矣。”后卒于江陵,春秋六十矣。[24]

传记中先写传主遇见道安后,就由从前的倨傲转为谦虚成德,可以说是对道安人格魅力影响的一个侧面衬托。后来写道安遥寄荆杖一个,是惩戒传主对弟子管理的不力,戒律的松弛,最后再引用传主寄予慧远的书信作结。这样全传短短三百字就将释道安、释慧远与传主三人联系起来,侧面表现出道安的人格影响、对戒律的严格要求以及对弟子的教诲,再借传主给慧远的书信,把传主的内心感受直接展示出来,可以说,是多层展示手法的成功使用。

同样的还有卷五中的《释昙徽传》,这篇传记也能比较清晰地看出“多层展示法”的运用特色:

释昙徽,河内人。年十二,投道安出家。安尚其神彩,且令读书。二三年中,学兼经史。十六,方许剃发。于是专务佛理,镜测幽凝,未及立年,便能讲说。虽志业高素,而以恭推见重。后随安在襄阳,符丕寇境,乃东下荆州,止上明寺。每法抡一转,则黑白奔波。常顾解有所从,乃图写安形,存念礼拜。于是江陵士女,咸西向致敬“印手菩萨”。或问:“法师道化,何如和上。”徽曰:“和上内行深浅,未易可测。外缘所被,多诸应验,在吾一渧,宁比江海耶。”以晋太元二十年卒。临亡之日,体无馀患。上堂同众中食,因而告别。食竟还房,右胁而化,春秋七十三矣,著《立本论》九篇、《六识旨归》十二首,并行于世。[25]

该传的中心内容围绕传主与其师释道安的关系展开,此传在简单介绍传主生平后,基本就在集中展示释道安的人格魅力与风釆,不仅借旁人询问对答的方式强化渲染传主对老师道安的尊崇,并用比喻来形象说明二人“一滴与江海”的差距,所以此传究竟为谁而作,实在可以说是见仁见智,既写了传主尊师谦虚之美德,更是重墨描出了道安的魅力与影响。

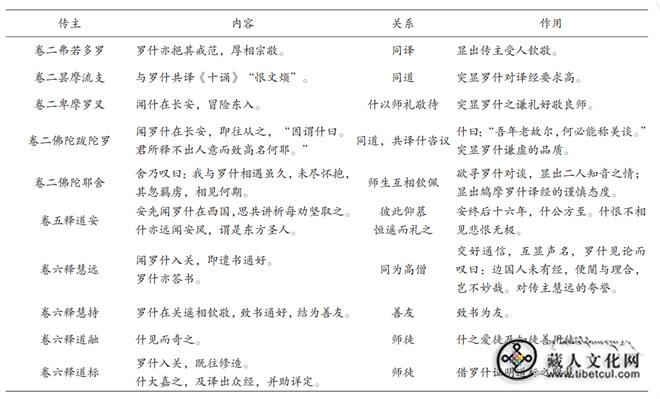

下面列表仅举个别与鸠摩罗什有关的互见法的运用,可见出其功用来:

由上表可见多层展示法,使得导师式高僧的多个侧面及对佛法的多种贡献都展示出来,可谓是多维度展示高僧生平的一种成功手段,这种互见法使得原本零散的材料得以整合,人物间的关系也得以体现,全书前后呼应,具有立体的动态感。

在《续高僧传》和《宋高僧传》中,互见之法同样经常运用,尤其是在《宋高僧传》中,对于如玄奘大师这样的佛门导师,因为具有广泛的影响力,在他人的传中多能见到。宋传中除了玄奘是常见在他人传记中出现的高僧外,高僧三藏不空也多次出现在其他僧人的传记中,可以见出他的活动与影响カ。

《续高僧传》中因为有玄奘本人的传记,对其生平修为功绩做了种种展示,其他传记中玄奘就仅出现约四处,分别是《那提三藏传》《释义褒传》《释道兴传》《释法冲传》,而且这几处记述不像《宋高僧传》那样被神化,其中一则甚至表现了玄奘对传主的叹服,如:“又,三藏玄奘不许讲旧所翻经,冲曰:’君依旧经出家,若不许弘旧经者,君可还俗,更依新翻经出家,方许君此意。’奘闻遂止。斯亦命代弘经护法强御之士,不可及也。”[26]比起《宋高僧传》中近乎神化的玄奘形象,这里突出的是传主对旧经与新经的态度,使得玄奘也为之叹服。

《宋高僧传》玄奘的记载约26次,都是仰慕玄奘,或与玄奘一起译经等等,甚至其中有几篇如《释彦悰传》《释玄觉传》等都是以玄奘为中心的。尤以《玄觉传》为特殊,该传全传约百字,都以随玄奘译经及梦玄奘圆寂为中心,可见诸多僧侣对玄奘的仰慕与追随:

释玄觉,高昌国人也,西土种姓未得闻焉。学慕大乘,从玄奘三藏研核经论,亦于玉华宫参预翻译。及大般若经向就,同请翻《宝积经》,奘辞惙然。觉因梦一浮图庄严高大,忽然摧倒,遂惊起告奘。奘曰:“非汝身事,此吾灭之徵耳。”觉暗悲安仿,劝诸法侣竞求医药。觉后莫测终焉。[27]

另有多篇是写传主对玄奘的推崇与师从,如:“慕玄奘之高风。”(《释义净传》)“玄奘三藏昔曾见之,畏投身接足。奉为本师。”(《善无畏传》)善无畏作为密宗的译介的开创者,与玄奘大师的因缘交集,足见玄奘大师的地位和影响,“慕奘三藏慈恩之门”。(《释元晓传》)还有借玄奘之评价来肯定传主:“与玄奘法师翻译校定梵本,兼充证义,奘师偏奖赏之。”

另外,还有《唐京兆大慈恩寺法宝传》,全传以传主与玄奘的对话为中心:

释法宝,亦三藏奘师学法之神足也。性灵敏利,最所先焉。奘初译《<婆沙>论》毕,宝有疑情,以非想见惑,请益之。奘别以十六字入乎论中,以遮难辞。宝白奘曰:“此二句四句为梵本有无?"奘曰:“吾以义意酌情作耳。”宝曰:“师岂宜以凡语增加圣言量乎?”奘曰:“斯言不行,我知之矣。”自此魚烋颉顽于奘之门,至乎六离合释义,俱舍宗以宝为定量矣。光师往往同迦湿弥罗余师礼记衍字也。时光、宝二法师若什门之融睿焉。后越精义学,令问孔胶。长安三年,于福先寺、京西明寺预义净译场,宝与法藏胜庄等证义,于时颇露头角,莫之与京欤。[28]

“释法宝,亦三藏奘师学法之神足也。”传首起句即是表明传主与玄奘的关系,是为对传主的最直接介绍与肯定,再以二人对话构成全传的主要内容,既是对玄奘的推崇,又是对传主的肯定。

还有《唐京师西明寺圆测传》,全传约只一百五十字,亦以传主与玄奘的交集为中心,是以两次“盗听”来展开的:“ヨ奘师为慈恩基师讲新翻《唯识论》,测赂守门者隐听,归则缉缀义章。将欲罢讲,测于西明寺鸣钟召众,称讲《唯识》。基慊其有夺人之心,遂让测讲训。奘讲《瑜伽》,还同前盗听受之,而亦不后基也。”[29]

此外还有四传接续的《释顺璟传》《释嘉尚传》《释慧沼传》和《释彦悰传》,都是以传主与玄奘的交集为中心来作传,可谓是对高僧玄奘的最好侧面描写。这四篇传记前后接续,篇幅不长,都是以传主与玄奘师的交往为中心,其中释顺璟是新罗高僧,而释嘉尚、释慧沼和释彦悰三位高僧都是“不知何许人也”,传末释嘉尚和释彦悰二僧也都是“不知所终”,没有更多的来处与去处的记载,共同的是追随高僧玄奘的事迹,“慧性天资,瑰奇气质”的高僧释嘉尚“随奘于玉华宫译大般若经”,所录经典使得“奘合掌欢喜曰:’吾心中愿也,汝代导之得没而无悔焉。’”释慧沼等人也被时人叹曰:“清流尽在此矣。”

另外,《宋高僧传》多篇僧传中还出现了另一位有影响力的高僧 不空三藏,他本人的传记《唐京兆大兴善寺不空传》出现在《宋高僧传》的第一卷,在《唐洛阳广福寺金刚智传》《唐大圣千福寺飞锡传》《唐京师大安国寺子邻传》《唐京师安国寺良贲传》《唐京师兴善寺潜真传》《唐京师西明寺慧琳传》《唐京兆兴善寺惟宽传》《唐京师西明寺圆照传》《唐五台山清凉寺道义传》《唐京兆大兴善寺含光传》等传记中,都有不空三藏的身影,如“开元中,见不空三藏颇高时望,乃依附焉”。通过侧面描写,简洁有致地记述且保留了高僧的生活与修为,互见的频频使用也让后人更了解高僧的交往与彼此间的关系连接。

由上可见,诚如李长之先生所说的:“把一个历史人物的性格分散在不同篇章里。而在同一篇章里则极カ维护他那所要表现的某种突出的个性。”[30]知三部僧传作品将传主的主要生平事迹放在其传记中记述,其他一些材料则放入他人传记中,既保持传主统一的人格形象,又使传记生平主线清晰,而与他人的交往交游在其他传记中可以相与参看,也为读者提供了一幅幅丰富而详尽的高僧间立体化的交游网络图,是三位僧传作者文学化地记述高僧生平的一种生动体现。

参考文献:

[1]「2]「梁]释慧皎撰.汤用彤校注.高僧传・卷2「M].北京:中华书局,1992:52;73.

[3]「梁]释慧皎撰.汤用彤校注.高僧传・卷9「M].北京:中华书局,1992:64.

「4]「梁]释慧皎撰.汤用彤校注.高僧传・卷13「M].北京:中华书局,1992:486.

「5]「6]「12]「22]「24]「25]「梁]释慧皎撰.汤用彤校注.高僧传・卷5「M].北京:中华书局,1992:177;184;196;194;201;202.

[7][8][9][10][11][13][14][15][16][17][18][19][20][23][梁]释慧皎撰.汤用彤校注.高僧传・卷6[M].北京:中华书局,1992:216;216;217;217;218;278;278;230;236;237;241;242;238;217;201.

「21]「宋]释赞宁撰.范祥雍点校.宋高僧传・卷11「M].北京:中华书局,1987:64.

「26]「唐]释道宣撰.郭绍林点校.续高僧传「M].北京:中华书局,S14:1080.

「27]「宋]释赞宁撰.范祥雍点校.宋高僧传・卷2「M].北京:中华书局,1987:24.

「28]「29]「宋]释赞宁撰.范祥雍点校.宋高僧传・卷4「M].北京:中华书局,1987:68;69.

「30」李长之.司马迁的人格与风格「M].北京:生活・读书•新知三联书店,1984:231.

基金项目:国家社科基金项目“中国古代僧传文学研究”(12XZW009)

作者简介:耿朝晖(1976-),女,蒙古族,青海德令哈人,文学博士,青海师范大学新闻学院副教授。研究方向为中国古代文学。

原刊于《青海师范大学学报(社会科学版)》2024年3月第2期,原文版权归作者和原单位所有。