一

天气越来越热,有点反常。还未到深秋,青稞就低下了头,穗子渐渐转成黄褐色,颖果成熟时易于脱出稃体,要开始收割了。很早的时候,村里人下镰都是要算日子的。现在好了,这些手续都省了,说割就割,庄稼是不等人的,三两天秋雷滚滚,谁也不敢怠慢。

这天,旺秀道智来小二楼,他说已经联系好了收割机。第二天天刚亮,我就听见马路上纷纷攘攘的。两台收割机停在村委会门口,挡住了我的视线,也挡住了我的出入。还好,上午九点就开走了。

先从村委会小二楼背面的青稞地开始,不到中午,好大一片地就呈现出光秃来。看不到整个夏日里映入我视野的青稞穗子,心一下子就空了。篮球场此时成了全村人公用的大场,收割机没有脱离干净的要拉到场里来,情形和农区完全一样——打碾、扬场、筛、装、背、颗粒入仓,之后只有草芥堆在场里。整个过程中,旺秀道智是指挥的人,他不劳动,只管带着嗓子就可以了。草不露天,而是用油布严严实实盖着,四边还要用石头压得死死的,这样做一方面防止大风撕扯,另一方面阻挡孩子们玩时钻进去,让草芥扎伤眼睛。

草在牧区定居点的用处似乎不大,如果在农区,可以烧火做饭,或喂牛羊和骡马。然而这是在牧区,炕是连锅炕,只能烧木头,等饭做好,炕也就热了。再说了,从田地到大场都是机器在脱碾,草坚硬而粗粝,牲畜根本不吃。

牧区用草烧火,就成笑话了,何况现在有牧场的人已经不多了,牛羊靠冬牧场完全可以自足。自从大面积定居后,许多人都放弃了牧业,开始寻找其他致富路径。于是就有了养殖专业合作社、种植专业合作社等。男人们有了一份自以为傲的职业,便就有了各种不回家的理由,女人们只好留在家里操劳。牧场上的女人更辛苦,要挤奶、打酥油,还要拾牛粪、贴牛粪饼、剪毛捻线、捡烧火柴、剪小苏鲁枝(念经或煨桑时用),从睁开眼睛,一直到夜深人静,几乎没有一刻钟是闲坐的。

牧场上的活都是苦活,都是女人们在干。男人们偶尔去牧场,也是送点肉食,给予物质补给的同时,再安抚下空虚多日的精神世界,之后骑着摩托车穿林过湖,又去热闹的地方了。

牧场宽广,晚上更是辽阔得无边无际,天幕里的星星和帐篷连起来,就形成了一个新的浑圆的世界。帐篷里的灯火明明灭灭,太阳能电池释放着它应有的能量。坐在帐篷前的是两只大狗,它们竖起耳朵,聆听来自遥远处的风吹草动声。牛羊在栅栏里消化着食物,鸟儿和虫子都入睡了,鼹鼠钻出洞穴,扒开草丛,看见黑乎乎的天地,又转身回去了。这样安静的世界里,女人们还是安静不下来,她们要将白日里打好的奶子煮熟,取出奶皮,然后放到瓷缸里,等积攒到一定程度,又要开始打酥油了。

旺秀道智虽然没有牧场,可他在村里算得上是个优秀的男人。遇到脏活累活,他都不会拒绝,而且干得很起劲,也很开心。

颗粒都归仓了,可是地里的茬草还要收拾。旺秀道智说,茬草要耙出来,收割机太粗心,割过去的地方茬草还有一尺高呢,不像用镰刀割得那么干净。

我说,茬草有啥用?牧区都是连锅炕,如果是在农区,茬草就烧炕了。

旺秀道智说,茬草耙出来,抽空摊到场里再碾一下,牛羊会吃,扔掉太可惜了。又说,耙完了还要耱平地,把茬草埋进地里,墒气会更好。

十几日过后,我再次去了那些被耱平的地里。地真的变得无比松软,刚换的新鞋一下就灌满了土。河岸边的一片地更是令人吃惊,遗漏的颗粒全都发芽了,齐刷刷的青稞苗子已有寸许长了,它们在秋风里摇摆着,显得孱弱而力不从心。尽管环境恶劣,但依然勇敢地破土而出、坚持生长,这份坚韧令人动容。然而,大自然的力量是如此的强大,谁能抗拒即将到来的霜冻?

我轻轻踩在土地上,似乎听到了那些青稞苗挣扎的声音。这就是生命,不在于长久,而在于过程,在于热爱与执着。这样的生命也太潦草了吧?过不了几日,霜冻就来了,那些可怜的青苗立马会死于自己的坚强与梦想之中。

二

天气闷热,而村子却不寂静。青稞已经收割完了,窗外的地里只有党参还生长着。旺秀道智曾给我说过,六月下旬叶子生长旺盛期就要开始加大喷药的力度,间隔七到十天再喷一次,效果会更好。八月上旬再喷药几次,就好了。

我问,党参也会生病吗?

旺秀道智说,为了控制叶片生长,不让它开花结籽,让它的根变得粗大起来。又说,我们种党参没经验,都是从农区学来的。

我点了点头,说,可学的东西多了,但不一定都是成功的经验。

旺秀道智说,农区的党参长得好,根都粗大,能卖好价钱。

我问,要想党参有个好产量,隔年挖不是更好吗?

旺秀道智说,药材市场一天一个价钱,谁能预料隔年后的事情呀。又说,党参的成本很大,种植前要铺地膜,要垒行。栽了苗子后,要拔杂草、松土,遇到天旱,还要浇水,遇到雨季,还要排水。

我说,但凡值钱的东西,操作起来都很麻烦。

旺秀道智说,也只能小面积,比如自家园子里种点,可以这样去操心。大面积种了,谁能操心得过来?还不是和种青稞一样,种到地里,除了喷药,就操心不上了。

我说,咱们就这环境,就这条件,也真是难为党参了。

旺秀道智说,我们去过岷县的党参种植基地,人家的那种要求我们是无法实现的。党参移栽成活后,要在不同阶段施不同的肥,长到一定程度,还要搭架,让它们晒太阳,天气过于闷热时,又要搭棚遮阴……那谁能伺候得了?村里许多老人都没有那样的待遇。又说,每年拉到药材市场的党参也就那样,还没有我们种的粗壮。

我笑着说,还是你们的经验比他们的好。

旺秀道智说,也就是几袋子肥料的事情,当然也有喷药的功劳。党参从出苗不久就要打药,目的就是不让开花。又说,开花了,根就很小,就不值钱了。

我问他,不让党参开花的是啥药呢?

旺秀道智说,当然是壮根灵呀。

我哦了一声,不再说什么。但我想,这样的党参还能提补气虚,还能健脾益肺、养血生津吗?那些花苞费了多大的劲,可最终还是没能如期开放,一腔热血死于梦想了。它们面对干净的蓝天,面对纯洁的气流,心里是怎么想的呢?一定是满带怨恨吧,可是它们到底该去恨谁呢?

前几日做了个小手术,短暂的睡眠里竟然做了好几个五彩缤纷的梦。醒来后,医生对我说,原来你是作家呀。

我非常吃惊,问他们是如何知道的。

医生笑着说,给你输了丙泊酚,你就难以掩藏内心值得骄傲和满足的事情了。又说,丙泊酚不但能麻醉,还有些许令人迷幻的作用。不过你放心,很快就过去了。

我又问,还说其他的了吗?

医生迟疑了一下,继而笑着说,没有没有。

迷幻了就会说出内心值得骄傲和满足的事情?那些关于梦想和未来的文字里,虽然饱含了我对生命的热爱,然而在现实的映照下,就是自我安慰的谎言罢了。非要说值得骄傲和满足的,也只有那份对自我价值的坚持和认同而已。我尽管找到了荒唐的理由,但依然羞愧了好几天。

十几日后再来村里,窗外已是一片空荡。漫步河岸边,我在党参地里意外发现了一朵党参花。多么难得呀,它开得羞答答的,白里夹带着暗紫的线条,小小的喇叭中还有一根细黄的舌尖,底部的种子盘也已经逐渐显出坚实来。再小的花也会开放,也会结果,只是它们需要隐藏,不能在人为的监管下明目张胆地开放。但我又想,开了花的党参会不会和我被迷幻时的心态一样?可它们面对饱满粗壮的其他党参时,会不会为自己的纤细而感到自卑、羞愧?

党参其实在人为的管护下也习惯了逆来顺受。道并不法自然。白露后才是党参真正发力的时候,自小在农药的管护下,虽然没有开过花,但我们听不到它们的任何怨言,它们依旧老老实实将所有营养输送到根部,也似乎是给自己一个交代,否则到了十月,如何面对劳苦大众?这算不算是默默无闻地奉献?算不算是对这片土地最深沉的爱?

十月后,河岸边的万物就开始收敛锋芒了。也正是这时候,党参却迎来了高光时刻。几场严霜下,党参的叶子呈现出乌黑来。乌黑的叶子要割掉。地方人叫割秧子,说割了秧子的党参更会死心塌地、一心向下。倾其所有,只为那深埋地下的根茎更加肥大。事实上,一切都是人们的一厢情愿,是自欺欺人。不过看着从地里挖出来的那些粗壮的党参,我也禁不住有些喜欢。闻着可人的香气,想着炖锅羊肉,让它们的精气渗透到肉里去,我方才有力气继续翻山越岭。至于那些壮根灵的作用和意义,早就被我遗忘了。

三

随着秋的不断深入,苍蝇渐渐失去了横冲直撞的洒脱与豪放。正是它们的萎靡,反而给我带来了无法言喻的痛苦。

不生炉火是不行的,哪怕是盛夏。除了要做饭,还因河边潮湿,房间靠边接地,晚上湿气太重。做饭前,我先要追打一阵苍蝇,关上房门,依旧杜绝不了它们的进犯。它们围着菜板,或站成一排窃窃私语,或转成圆圈跳着锅庄,或成双成对谈情说爱,或在菜刀上劈叉,或在碗边试探,总之是不会离开我做饭的那方寸之地。切好的肉扣在盆子里,也免不了它们的入侵。吃屎蜂儿也来凑热闹,它们带着五彩斑斓的大屁股,毒得很,专门到放食物的地方盘旋。迫不得已,我只好去了一趟扎古录镇,找了一大圈,最后从卫生院里买了几圈纱布,用胶带粘成一块纱布帘,做饭时就顶在头上。这样的突发奇想源自儿时的记忆。

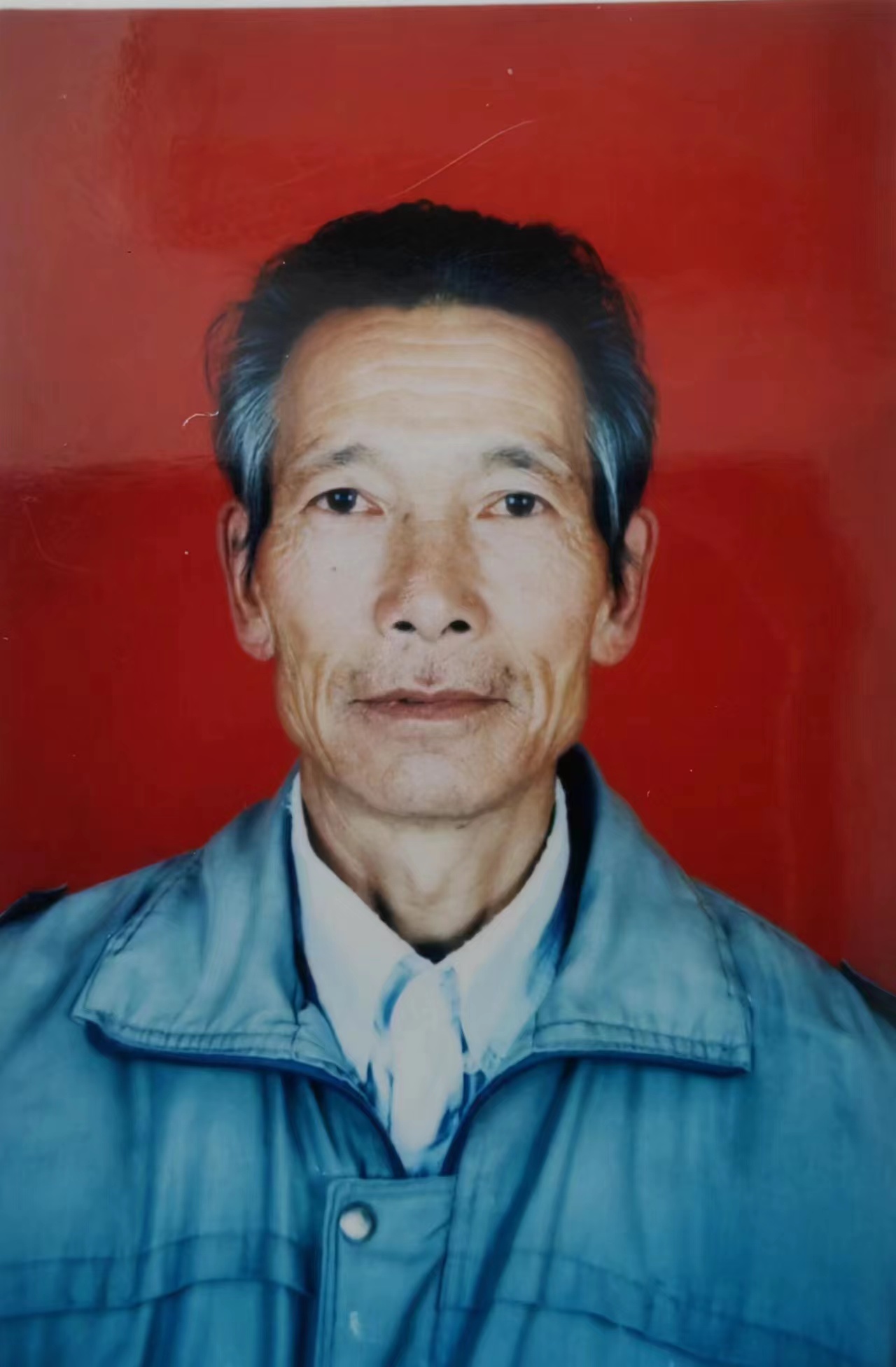

村里来了个骑着自行车、拖着大箱子的照相的人。那时候村里很少来照相的,于是老人和小孩都会照相留纪念。下午时,胶卷就用完了,他没有回县城,那晚住在邻居家,说要洗相片。吃完饭我就去了邻居家,一直等到天黑尽。洗相片不能见光,大家只能摸黑说笑。照相的人将身子伸进一个黑色的布袋里,不说话,我们也看不见。其间大家也问他,他只是说快了快了。过了很长时间,他才从黑布袋里出来,然后拉着红灯泡,又捣鼓了很长一阵。等照片洗出来时,看热闹的人都睡着了。我突然想起来,照相的人在黑色布袋里能洗出照片,我就不能在纱布的遮挡下愉快地做饭吗?防范措施做得如此严密,可我还是吃到了不该吃的。苍蝇躯体已和盘中餐融为一体,而那两扇翅膀依然在,它们还在灯光下闪现着夺目的光芒呢。

清晨牛羊出行,外面是接二连三尖厉的喇叭声。村子里牛羊出行,穿越马路正常不过。喇叭越响,牛羊反而会滞留在路中间,只要一停留,它们自然会拉稀。等我起来时,发现遗在大路上的稀牛粪已被车轮溅飞,我停在村委会门口的车身上全是稀牛粪绘成的世界地图。还好,没有完全干透,稀牛粪一旦干透比洗胶水还费劲。我拿来盆子,一边冲刷,一边咒骂那些不懂事儿的。

下午,旺秀道智来村委会。我刚给他说起这几日和苍蝇艰苦卓绝的斗争,未承想他张口就来,苍蝇不叮无缝的蛋。

我很生气,我怎么就成蛋了呢?

他又说,不是无缝的蛋,是彻头彻尾的坏蛋。

我和他理论了好长一阵。原来,夏天说好了要收几家的蘑菇,结果因为我寄给朋友的蘑菇差点出了事,收蘑菇的事情就被搁置了下来。耽误了人家出售,自然就成坏蛋了。

旺秀道智的话虽然刺耳,但也不是全无道理。回想起那件事情,确实是我的疏忽。去山林捡拾蘑菇也就十来天时间,每天下午路口有专门收蘑菇的人。群众实诚,既然说好了,他们就不会卖给别人。而我偏偏没有去收购,于是就导致了后续的麻烦。我意识到了,可我真不敢要森林里的蘑菇了。

我对旺秀道智说,你说得对,我就是彻头彻尾的大坏蛋,差点把朋友都毒死了。

旺秀道智听我说完后,也是吃惊不小。之后他的语气缓和了许多,说,我也不是故意要说你。又说,可是那么多森林里的蘑菇都让人收购走了,为什么偏偏你的朋友就中毒了呢?以后不要乱寄东西,你应有个认识,森林里的蘑菇只认高原上的人群。

我笑了笑,点了点头说,改天我主动去给人道歉,蘑菇还是拿回来吧。

旺秀道智说,算了,你别去,还是我去吧。

那蘑菇的事情就交给你了。我说,反正我以后再也不敢吃森林里的蘑菇了。

旺秀道智笑着说,你啥都敢吃,还会害怕蘑菇吗?

我说,我还想多活几年。

旺秀道智说,那就别吃了,尤其是自己不熟悉的东西。又说,最近不要去柏木林附近,都收割完了,野生动物随时会出来,很危险的。

四

堆在篮球场上的油菜已经干透了,一大早我就听见拖拉机啪啪啪的声音。中午时分,小二楼院子里飞满了轻飘的油菜籽壳,它曾经是油菜籽的铠甲,如今失去了保护的责任,成了末路英雄,只好随风飘散着。

旺秀道智无处不在,我知道他家没有种油菜,但他偏要充当个拖拉机手,吆五喝六的老毛病也没有改。拖拉机在铺好的油菜上碾了十几圈,接下来女人们就拿起杈把,忙着将碾尽了的油菜秆子挑到一边,然后将油菜籽堆在一起,用筛子筛净土粒和油菜籽壳,最后装到纤维袋里,背到家里去了。

中途停歇,旺秀道智还坐在拖拉机上不肯下来。我大声喊,大车还没开够吗?老司机了,怎么还对拖拉机恋恋不舍?

旺秀道智见我在路口喊,便从拖拉机上跳下来,也朝我喊,你过来,路边车多,危险。

我和旺秀道智坐在一堆油菜秆上,拉起话来。旺秀道智说,拖拉机开起来比大车还费劲,双手要用力拧住方向把手,几圈下来胳膊都疼呢。

我没有接他的话,我知道他喜欢夸张,总要把自己是老司机的身份摆出来。我说,这些油菜籽壳有啥用?如果是在农区的话还可以烧炕。

送给你。旺秀道智说,你不是见啥爱啥吗?

我听后又气又笑,说,我是啥都爱,唯独爱不起这些油菜籽壳。

旺秀道智说,你不是说可以烧炕吗?

我说,老家的土炕都拆了。

旺秀道智说,炕拆了在哪儿睡?睡驴槽吗?

我说,想睡驴槽也是办不到的,接连几个村子都见不到驴的影子。现在用的都是水暖炕,不用烧。又问,牧区用这些油菜籽壳干啥呢?牛羊又不吃。

旺秀道智说,垫猪圈。除此之外,真没啥用处。

我笑着说,要广积肥吗?

旺秀道智也笑着说,农家肥效果很慢,但没有还不行,复合肥用多了,地会板结。又说,现在种的这些油菜并不是土生土长的小油籽,而是大油菜,村里人都叫高产大芥,它的个头比小油籽高几倍,秆子粗壮,分支也多,特别能榨出油。

我问旺秀道智,高产大芥榨出来的油和小油籽榨出来的油一样吗?

旺秀道智显得很惊讶,反问我,你没吃过?

我说,母亲在的时候我每次回家她都会提前灌好油,都是小油籽榨的油。后来就买着吃,花生油、玉米油、葵花油、胡麻油都吃过,这些油吃惯了,小油籽榨的油反而失去了香味。

旺秀道智说,我听说以前农村都有尝新油的习惯,是吗?

我说,那是何年何月的事儿呀,现在啥没吃过?谁稀罕尝新油呢?

旺秀道智说,也是,想当年杨贵妃吃荔枝要跑死多少马,现在哪儿还买不到荔枝?又说,荔枝就不应该叫荔枝,叫跑死马果更合适。

我哈哈大笑,说,跑死马果多难听,还是荔枝好,日啖荔枝三百颗,多美。

旺秀道智说,可我们不是岭南人,你坐在高原的大场里,想想就够了。

我说,还是说油菜吧,岭南太远了,下辈子转世成候鸟,想去哪儿就去哪儿。

旺秀道智说,现在就没有远的说法。又说,你说说尝新油吧。

我说,那时候农村生活艰苦,尝新油也不为过。

怎么尝呢?旺秀道智问。

我笑了笑说,就是将刚榨来的油倒上一点,然后蘸馍馍吃。我也是听村里老人们说的,说一个孩子在新油里泡了一碗馍馍,结果拉了好几天,拉出来的全是油沫子。

旺秀道智听后并没有放声大笑,而是长长叹了一口气,说,那时候太苦了。又说,小油籽榨的油还好,都是熟榨,不辣,要是高产大芥油的话绝对吃不下去。

我说,高产大芥的油辣吗?

旺秀道智说,说实话吧,高产大芥的油不好吃,沫子多,倒在锅里要看见冒黑烟才行,否则饭菜里全是一股辣味道。

我说,还是小油籽榨的油香。

旺秀道智说,小油籽产量太低了。又说,高产大芥产量很高,种两亩地,除了榨油,还能卖很多钱。

我说,谁也挡不住科学的发展,现在说小油籽,年轻人们恐怕都不知道了。

旺秀道智笑着说,是呀,小油籽让科学给收割了。也是活该,谁让它产量那么低呢。

…… ……

王小忠,作家,现居甘肃甘南。主要著作有《黄河源笔记》《洮河源笔记》《五只羊》《兄弟记》等。曾获全国少数民族文学创作骏马奖、三毛散文奖、敦煌文艺奖、黄河文学奖、《朔方》文学奖等。