文学改变命运。在西藏,就有一位通过文学改变命运,且一生都心系西藏的“痴心不改”者,他是我的一位同事。

20世纪70年代,这位同事从江南某所大学毕业,他满怀青春热血,申请到西藏工作。那时,大学校园里到处张贴着醒目的标语:“到边疆去,为建设美丽富饶的祖国边疆献出青春!”那时,优秀的大学毕业生,首选的就业方向大都是西藏、新疆、青海等地。那个年代,这些地方交通极为不便,信息非常闭塞,地域最偏远、环境最恶劣,生活自然也最艰苦。争取到那些地方去经受锻炼、奉献青春、建设边疆,是那个时代赋予青年们的希望与担当。当年有一首歌曲《我们年轻人》,它创作于1963年,芦芒作词,孟波作曲:

我们年轻人有颗火热的心,

革命时代当尖兵。

哪里有困难哪里有我们,

赤胆忠心为人民。

这首歌,旋律激昂奔放,节奏简洁明快,词句感人,在那时非常流行,唱得年轻人热血沸腾,豪情满怀。这首歌激励了一代又一代的知识青年们,不怕吃苦、甘洒热血,远离家乡、奔赴祖国边疆。

我认识一位朋友,山东菏泽人,在西藏阿里工作。他在20世纪60年代初大学毕业后,高唱着“我们年轻人有颗火热的心,革命时代当尖兵”,积极报名到西藏工作。获批之后,他们胸前戴着大红花,在锣鼓喧天口号声声的环抱中,在老师和同学们的夹道欢送下,前往西藏。到了西藏,他们坚决不留在自治区首府拉萨,而是一定要到最偏远、最艰苦的地方。最后,他选择了阿里。当时的他,对阿里的偏远与艰苦,也只停留于道听途说。但那时年轻的大学毕业生有知识,有理想,有激情,有一颗火热的心,要当革命时代的尖兵,越是艰险越向前。

阿里是西藏西北偏远地区,平均海拔4500米,最高点与最低点相对高差4894米,有“千山之宗,万水之源”“世界屋脊的屋脊”等称号。阿里距离拉萨1600多公里,当时从拉萨去阿里根本没有公路,人能走的路也很少,翻山越岭过河全凭徒步、骑马或骑牦牛。阿里地区气压低,空气稀薄,含氧量仅是平原地区的40%,被称为“生命禁区”“身体的地狱”。他们一进入这里,就头晕头疼,胸闷气短,呼吸困难,恶心呕吐,昏昏沉沉不知道饥渴,高原反应让他们饱受濒死般的痛苦。他说那里艰苦,我们也只是听听,没办法与他感同身受。但他说了一件事,却令所有在座的人沉默许久:

“在阿里工作几年后,我回山东老家探望父母,也在老家结了婚。婚后不久,我便返回阿里。等我回到阿里,看到父母发来的电报,电报上写着妻子已经把孩子生下来了。孩子出生时,我还没有返回到阿里,还在途中徒步、骑马、骑牦牛,艰难跋涉。”

这是一个什么样的地方?这是一段什么样的路程?这是一种什么样的经历?当今时代,几个大学毕业生有过?

当然,今天的西藏已经远非昔日可比,时代已大不一样。拉萨到阿里不仅有了公路,开车只要20多个小时。在科学技术飞速发展的当下,借助于现代化的交通、通信设施,往日让人望而生畏的地方,已变成了美不胜收的天下奇景:雅鲁藏布大峡谷、南迦巴瓦峰、珠穆朗玛峰大本营、羊卓雍错、古格王朝遗址、札达土林、冈仁波齐、巴松错、纳木错、圣象天门……成为离天堂最近的地方。这些景点串成一条旅游热线,游客们欣赏美景、拍照打卡、发短视频,行程也只需要十几天。

再说我的这位同事。

当年他申请前往西藏工作,也没有留在拉萨,先是到了那曲的嘉黎县,在县委办公室工作。嘉黎县属藏北高原与藏东高山峡谷结合地带的高原山区,平均海拔4500米,县城所在地海拔4488.6米。后来,也像那位60年代初去阿里的大学生一样,离开县城,进一步深入基层,到麦地卡乡工作。麦地卡乡属高寒牧区,平均海拔4900米至5100米,含氧量为平原地区40%至50%,自然条件极端恶劣,每年有超过200天都在刮不弱于8级的大风,那里也被称为“生命禁区”。听他讲述去麦地卡乡报到的故事,犹如在听一段神话:没人接送,没人带路,孤单一人,骑着一匹老马,驮着全部家当,独自前往。两眼茫茫,唯一的依靠就是那匹老马——那是神奇的西藏识途老马。在很少见到人烟的高寒荒原,他信马由缰,去往麦地卡乡——一个他从来没有去过的地方。路上遇到了暴风雪,风吼雪飞,眼前迷迷茫茫,人和马跌跌撞撞,一直到天黑还没有到达。这听上去,会是什么感觉?然而,这的确是真的。别说第一次远出家门的年轻大学毕业生,就算是常年奔走于荒山野谷颇有经验的山友驴友,几个人敢以这样的形式前行?麦地卡乡的艰苦程度,同样令人难以想象。出门靠骑马,吃水要用镐头刨冰,再用牦牛粪点火融化,食物主要是罐头、脱水菜、鸡蛋粉等。发了工资,除了日常生活开支,根本没别的地方可花。不过,这个江南鱼米之乡长大的大学生,很快适应了麦地卡乡的生活,身穿牧民一样的老羊皮袍,吃着牦牛肉、糌粑,喝着酥油茶,除了不精通藏语,一切如同祖祖辈辈生活在这里的藏族兄弟一样。

我的这位同事会写诗,他写的诗刊登在《西藏日报》上。后来,因不断发表诗文、写歌词、收集整理西藏民歌等,他先是被调到县文教局文化科,后来当上了那曲文化局副局长。

“不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香?”古人的这句话,绝不是无缘无故随便讲的。宋人欧阳修在《梅圣俞诗集序》中也写道:“非诗之能穷人,殆穷者而后工也。”意思说,不是因为写诗而让人困厄,是因为人处于困厄中才能把诗写好。这是很有道理的。

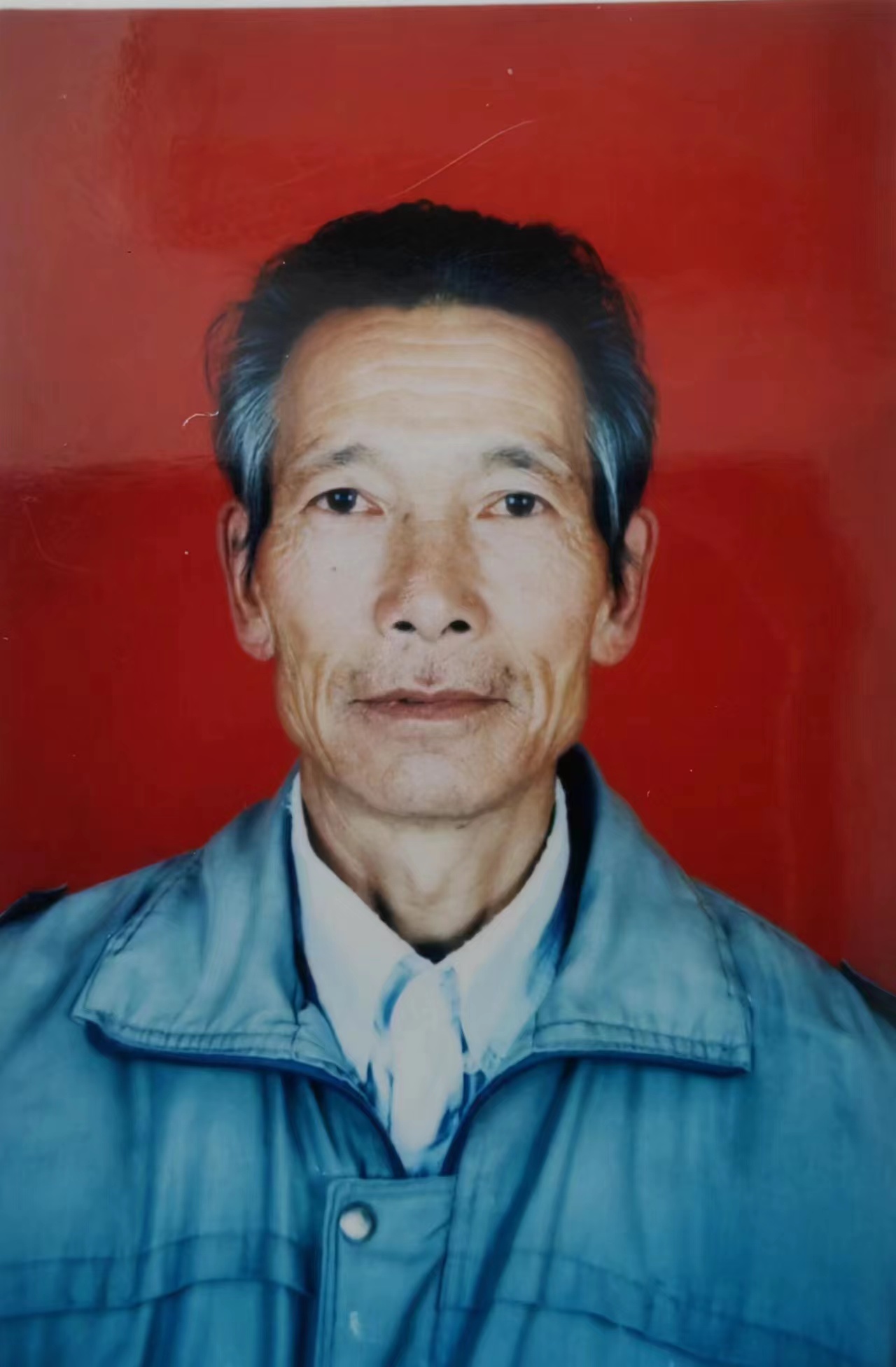

20世纪90年代初,我的这位同事离开西藏,调到北京工作。他任北京市委宣传部研究室主任时,我在中共北京市委研究室任职。也就是说,我俩同在研究室系统工作;后来,市委同一张任命书,任命我俩为同一级别职务;再后来,他到北京出版集团当老总,我到北京市新闻出版局(版权局)任职,我俩又同在出版系统。因工作经历“三同”,我俩常见面,很熟悉。后来,他突然辞去出版集团领导职务,去了西藏。这个消息让我感到吃惊,实在是没有想到。不只是我,很多同事知道了,也都和我有同样的感觉。

…… 冯俊科,河南温县人。北京大学哲学系毕业。作品散见于《人民文学》《当代》《中国作家》《十月》等,出版有长篇小说《尘灰满街》《疑兵》、中短篇小说集《冯俊科中短篇小说集》《乌蒙响杜鹃》、散文集《江河日月》《千山碧透》等。作品被译成英、德、法、阿拉伯等文字在国外出版发行。曾获冰心散文奖、北京文学奖等。