万玛才旦,藏族,电影导演,编剧,双语作家,文学翻译者。1991年开始发表文学作品,已出版藏文小说集《诱惑》《城市生活》,中文小说集《流浪歌手的梦》《嘛呢石,静静地敲》《死亡的颜色》《塔洛》,翻译作品集《说不完的故事》《人生歌谣》等。作品被翻译成英、法、德、日、捷克等文字译介到国外,获“全国少数民族文学创作新秀奖”、“青海文学奖”、“青海省文学艺术创作奖”、“青海湖年度文学奖”、“章恰尔文学奖”等多种文学奖项。2002年开始电影编导工作,以拍摄藏语母语电影为主。代表作品: 《静静的嘛呢石》《寻找智美更登》《老狗》《五彩神箭》《塔洛》。作品获第二十五届中国电影金鸡奖最佳导演处女作奖,第九届上海国际电影节亚洲新人最佳导演奖等多项国内外大奖。

他,从民间出发

邦吉梅朵

“关于西藏/最美、最真实的小说/真切地体会那片神奇土地上/的欢乐与哀愁”这是印在万玛才旦小说集《嘛呢石,静静地敲》扉页上的文字,看到这段文字时我并没有太多的文学想象和憧憬,取而代之的是一种焦灼的好奇和喜悦的渴求,好奇这位母族作者的写作到底有多美多真实,好奇自己的阅读是欢乐的还是哀愁的……包括扉页上那一抹忧郁的蓝色都仅仅是最初的感官印象,我最关心的还是那句“关于西藏”。近些年来,关于西藏的表现和叙述不绝如缕,绘画的、文字的、影像的等等,差不多所有的艺术门类都想以己之长来展现西藏或者藏区之独特面相,各种媒介无不试图揭开西藏那层神秘的面纱,欲使尽浑身解数对西藏进行一次表现和描写意义上的祛魅。得益于现代性生产条件,西藏被不断地赋予开放性和多元性,藏地本身已展现为庞大静观的物质符号,人们将关于西藏的存在直接转化为表象,因而忽略了对其原初性和真实性的探求。吊诡现象也随之出现,各种祛魅活动的主观性使得种种形式只是对西藏各种表征的确认,西藏被虚化为一幅影像图景,反馈到这片土地上的是更多能指的疑虑与乌托邦想象。虽然这不能单纯的理解为大众传媒技术所制造的视觉欺骗,但客观的真实逐渐变得问题重重。这个时候,相比较“如何表现和叙述西藏”(形式),“表现和叙述西藏的什么”(内容)显得更加重要,想必这也是万玛才旦从一个单纯的文学写作者转身为电影导演和编剧的原因之一。

纵观万玛才旦多年的写作及拍摄,从早期的电影《静静的嘛呢石》、《寻找智美更登》到新近的《五彩神箭》,其选材、关注对象、拍摄视角均是向下的,指向藏区最普通的日常生活和最常见的藏族百姓。回家过年的小喇嘛、伺机寻找男友的藏家女孩、参加射箭比赛的藏族汉子皆是底层社会的平民大众,发生在他们身上的故事在藏区俯首拾来。作为底层大众的他们,虽然没有媒介信息能力、没有话语传播能力,但他们大体拥有共同的宗教信仰(藏传佛教)、图腾、神话传说(格萨尔)的源头,大致相似的民间风俗习惯(仪轨)和语言文字(藏文),拥有共同的节庆歌舞(传统的八大藏戏等),包括婚丧嫁娶。更重要的是,万玛才旦自己也是其中一份子,他拍摄的是自己成长经历和生活经验的所及之处,讲述的是自己熟悉的和知晓的,他和他们拥有共同的天文地理及精神气脉,以及一套与生活相关的地方性知识。地方性使得万玛才旦持有了民间身份及民间立场,因此,在关于西藏的表现和叙述中,他的小说和电影创作有一种先天的可靠性和真实性。

这种可靠和真实首先体现为万玛才旦选取的民间视角,我们他的电影及小说涉及到的多为藏区平民大众共同遵守的生活方式,以及来自民间人群的心理痕迹。《静静的嘛呢石》中,小喇嘛本该像老喇嘛一样一生古佛青灯与经书为伴,可他的寺院生活因为电视机、DVD、光盘而陷入选择取舍的变化之中。影片一览无余的展示出哪怕是在偏僻的农牧区,传统的寺院生活依然会受到大众文化强有力的渗透和潜移默化的影响。这是时代与环境力量始然,我们可能会下意识地把这种影响归结为全球化或者大众文化的侵蚀,进而反思或批判大众文化,但万玛才旦关注的重点不是为什么藏区会发生这样的变化,这种变化会在藏区产生哪些影响和作用,他的目的在于呈现变化本身。这种变化本身如若视为一种社会现象,会得到人类学的、政治学的、经济学的等专业视角的解读;如若作为一个电影或小说文本,它便是“我”的一种观察和自我呈现。小喇嘛仅作为“我”的一种表述形式,对于变化本身“我”已经预设了一个意志主体——民间——一个可表现的主体,“我”生活在民间,民间的内容与方法自然而然地支配了“我”的拍摄与写作。就此意义而言,万玛才旦预设的民间不单单是一个生长和变化的概念,更是他创作的场域。

电影中小喇嘛最终没能看完《西游记》,究其原因,既不是小喇嘛自己选择的结果,也不是父亲取舍的结果,而是因为即将开始的祈愿大法会。从叙述的表层结构来看,作为大众文化象征的电视机、DVD和慈父爱子的亲情最终让位于作为族群传统文化象征的祈愿大法会,这说明祈愿大法会作为一种宗教仪式对个体具有普遍的约束力。毋庸置疑,这种约束力是来自民间本身的,民间有很多相互作用而构成民间力量的网络结构,有物质层面的、精神层面的、血缘层面的等等。小喇嘛想看《西游记》这一行为从一开始就受到各方面的制约,比如他只有过年回家的时候才能看,回家看还得得到家人的允许并保证有电,为了准备祈愿大法会没有人主动提出看电视……我们可以将“看《西游记》”这个行为视为现代文明对传统文化和生活方式的冲击,可以将此视为现代性进程中藏区必然发生的变化,但从影片中我们能体会察觉到民间自身有一套宗法伦理来应对类似的变化,因为这些变化并不是像洪水猛兽般来势汹汹,而是渗透式的浸泡式的,民间业已形成的抵御体制能够解决和清洗变化带来的弊端及问题。因此,影片也从其叙述的深层结构揭示出一个自明的现实:民间自身的价值标准和道德标准能够判断民间的事物。

当然,这个自明的现实理据也同样适应于万玛才旦自己,作为从藏区走出来的导演和小说写作者,他深知叙述和表现的藏区与真实的藏区到底有什么不同。自媒体时代我们并不需要塑造民间特殊的生活状态或者话语方式告诉观众和读者什么是民间、什么是具有民间属性的,哪怕民间并没有一个专业而准确的定义,只是我们口头的约定俗成。我们需要的是呈现民间生活的原貌,还原被不同的话语形态所叙述、被不同的艺术形式所表现而被遮蔽的民间,还原于民间历史的真实,这一诉求在他的小说中表现得更加明显。

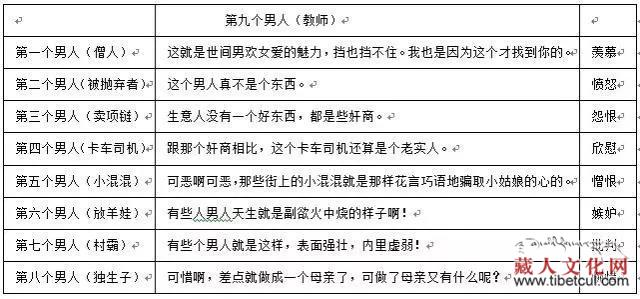

小说《第九个男人》[1]中女主人公雍措和九个不同的男人有过不同的情感纠葛,她和他们的感情故事几乎我们每个人都能讲出一两个,或是调侃的、或是惋惜的、或是羡慕的……从故事和情节而言,它是民间普遍的感情生活形态;小说的特殊性在于,女主人公雍措会把自己和其他八个男人之间的情爱故事讲给她的第九个男人听,第九个男人每听完一个故事就会做一句评价(如图所示):

从语言的语义判断,第九个男人对其他八个男人的评价其实是他自己的心理独白,雍措的情感生活决定了他的语言内容和一系列的心理活动,也可以从这种排比罗列看到雍措与其他八个男人的故事对第九个男人构成了一种特殊的压抑。不妨从第一个男人到第八个男人做一个纵向的比较,我们会发现第九个男人的小人物心理在一种反复叠加的句子中被揭示出来了,其语感语流也切合这种心理状态,更重要的是他的犬儒主义态度也被揭示了出来,这既是他对其他八个男人的态度也是对雍措已经经历的情感的态度。这个文本中没有社会学的词汇,也看不到社会政治影响下的生活,但是他们每个人的身上都有社会化的标签和属性,他们的价值观念和道德评判标准也都是被社会思想裹挟着的,从第九个男人对其他八个男人的评价上就能看到这种思想深深地浸在句子里,稍显有趣的是,第九个男人总结点评式的言语行为和他的教师身份似乎特别契合。另外,雍措和九个男人的故事发生在 “乡村——城市——乡村——城市”这样一个往复的过程中,这表明民间并没有明晰地乡村和城市之分,民间存在城市进步主义的观念(雍措想去城市的意愿),但并不存在城市与农村天然的二元对立观念。在此意义上,九个男人和雍措基本上构成了一种自组织的自洽系统——一个微缩版的民间,他们有日常现实生活也有自由精神,他们相互吸引又相互排斥,凝聚在了一个故事链条上。值得注意的是,该文本没有暗示一个好与坏的标准,即使是在第九个男人对其他八个男人的评价中,他也没有说明到底哪个男人才是好的。这一点恰好折射出民间自身的一个特点:在民间所有好与坏都是相互关系的存在,不必夸大它的一方面而掩盖它的另一反面,写作者的首要任务也仅仅是客观呈现民间事物与人自身的喜怒哀乐,或者表现民间自身的愿望。关照万玛才旦的其他创作而言,这种视角与价值取向正好说明写作者自身持有的民间立场和民间态度。

相比较写长篇的小说写作者和拍摄电视剧的导演,万玛才旦并不高产,但他的小说和电影都是在他整合了藏地民间文化资源和现实真实的基础上产生的。在我接触到的他的作品中,差不多每一篇小说、每一部电影中都能体会到他对“人”的思考,这个“人”不单单是狭义的人性或者人文,更多是对“人”的观念的思考和“人”的观念的树立。可能正是因为如此,他的作品中没有丑的、暴力的、冲突的成份,总能在平静中展开叙述和描写,然后通过语言与语言的勾勒关系,把一个个故事和情节激活,牵扯到一个并不明朗但很严肃的问题上。我一直在猜想,这种风格是否已经成为万玛才旦的创作语法或者叙事伦理,我能够确定的是,他的创作总是“关于西藏”的,西藏以成为他创作的主题兼主体。当然,万玛才旦小说和电影中的西藏已不是那个狭义的地理性的区域概念,更多指向一种文化和知识样态。也不仅仅局限于那个地理意义上具体可感的空间形式,而是在此空间形式下众多的风物人情。简而言之,地方性是万玛才旦写作或者拍摄等智识活动的重要支撑,而民间正是他充分表现地方性的源泉。

注解:

[1] 万玛才旦:《嘛呢石,静静地敲》,北京:中国民族摄影艺术出版社;第69-94页。

祁发慧,女,藏族,又名邦吉梅朵,生于衮本长于丹噶尔,文艺学博士研究生,主要从事文学批评与文化研究。学术论文和文学作品散见于《作家》《先锋诗》《中国诗歌评论》《星星•诗歌理论》《东京文学》《牡丹》《青海湖》《格桑花》《金银滩》《郑州师范教育学报》《西北师大学报》等。