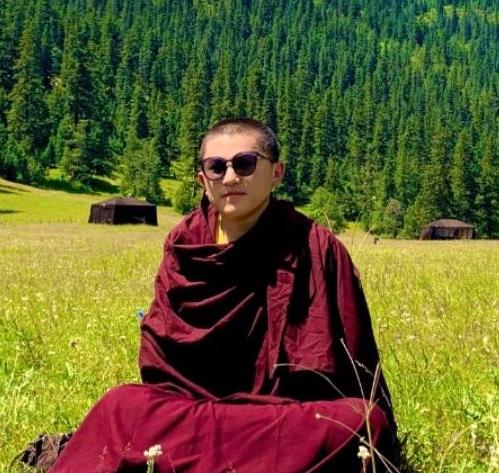

1994年,藏族青年诗人索宝去世了,他去世时还不满30岁。有很多的人也在他这个年龄或比他更小的时候,匆匆地辞世而去了。他们去后不久就让我们忘记了,可我无法忘记索宝。这并不仅仅因为他是我的朋友,也不仅仅因为他太善良、太真诚,而是由于他留给了我们很多如阿亥达拉草原的牧歌一般忧郁的诗。这些诗不是用笔写出来的,是从他的那颗诗心里流出来的。

不信你听:“在远方/在歌的触角未及的地方/没有声音的牧歌呵/赶着岁月和羊群从你身旁悄悄消失……”(《牧歌》);“马帮向天边走去了/黑汉子们向天边走去了/阿亥达拉草原女人们的目光/也向着天边走去了……”(《马帮》);“风雨散的经幡/在坍塌的麻尼堆上斑驳脱落/所有老去的日子/都风蚀成薄薄的阳光……”(《部落遗址》);“酥油灯/草原之夜古老的太阳/五颜六色的童话/向它暖暖靠拢/三石灶旁/一次小小的激动/像古铜色的茶壶煮沸/爷爷宽大的手掌呵/轻轻放在我光洁的额头……”(《草原月夜的印象》)。

他喜欢诗就像他喜欢阿亥达拉草原,他说他“写诗首先是为了净化自己,同时也是为了让人们之间多点善良、真诚,多点美好的情感。大家共同友好地生活在一个充满温暖的世界,那将是十分美好的”。(《雪域情》后记)

他太爱他的家乡了。大学毕业,他被分配到了海东,但他在人们不解的目光中固执地调回了海西,并在那里找到了他一度失去的根。

他留下来的诗并不多。记得1989年我们编辑出版《瀚海丛书》第二辑时,计划内有他的一本诗集。他很高兴,因为并非是所有搞创作的人都能获得这样的机会的。他把自己的诗稿拿给了我,我一看,只有47首诗。我问他再没有了吗?他说再没有了。我说这样吧,离给出版社交稿还有一个月,你在这一个月里争取再写出几十首来。他说可以。但是一个月后,我向他索稿时,他说他实在憋不出来了。我说你咋就不珍惜这个机会呢?他说他试过好几次,可写出来的诗自己也不想读第二遍就揉了,他说他无法为出诗集而写诗。

我无话可说了。我本来想给他说现在有些诗人就是在为出诗集而写诗,而且那些诗集也出版了。可我没说,没说的原因一是关于这一点他比我还清楚,二是怕他听了痛苦。后来这本只有47首诗的薄薄的诗集由民族出版社出版了,诗集叫《雪域情》,虽然只有66页,却很耐读。

也是几年前的事。索宝夜半回家,碰上了一位徘徊于街头的姑娘。姑娘向她诉说她从外地来,不小心把钱包掉了,无钱住店,只要大哥肯给她找一个住处,她就随大哥走。一席话说得他几乎流出泪来,他说走吧,就把姑娘领到旅社给她开房间垫钱,然后回了家。可他万万没想到等他一走,那位姑娘溜出房间又上街了,她是个暗娼。他的善良不会让那个出卖肉体的姑娘感动从而改邪归正,而正是他的善良,常常让他落进别人设计的陷阱里,但他从来不知道怨恨别人。

索宝有很多这样的故事。这些故事将他笼罩在一片纯情中,让他成为阿亥达拉草原上第一个土生土长的诗人。

然而,索宝刚刚把自己那诗的触角伸进生他养他的阿亥达拉草原,刚刚想回报这块土地给他的养育之恩,却突如一颗流星,悄悄地殒落,在他不想闭眼的时候闭上了眼睛。留下了不满6岁的可爱的女儿,留下了年迈的老阿妈,留下了他没走完的阿亥达拉草原,同时留下的,还有许许多多他该尽而未来得及尽的责任。

他的朋友们对他的死毫无办法,好在他们知道他的心脏临停止跳动前的刹那间他想到了什么,便将他的骨灰撒在了阿亥达拉草原。听说那一天,这片草原落了雨。

但愿他的骨灰悄无声息地落入那片肥沃的草地的同时,他的诗魂也能变成一朵永远的白云,在阿亥达拉草原的上空自由地飘荡,像“忧郁的哲人/默默站立如瘦长脸的山羊”,“看父老兄弟们结队爬过朝圣的山垭口/看麻尼堆上的猎猎经幡/看老人额头上吐蕃历史弯弯曲曲(索宝《雪域情绪》)……”, 也愿他在短短的生命旅程中品尝过的种种痛苦和不如意不再如魔鬼,去搅扰他孤独而忧伤的诗魂。

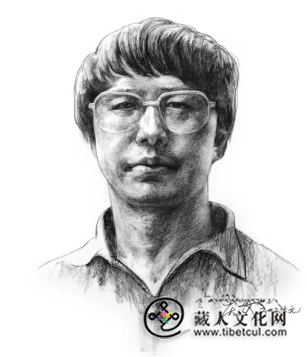

索宝,藏族,1964年1月8日出生,青海省天峻县人。1985年毕业于青海民族学院少数民族语言专业,获藏文文学学士学位。作家、诗人,中国作家协会会员。曾任《瀚海潮》杂志编辑。诗歌、散文、评论散见于《民族文学》《星星诗刊》《青海日报》《青海湖》《瀚海潮》等国内报刊杂志。1989年7月,其诗集《雪域情》由民族出版社出版。1994年6月1日因病去世。