дёҖгҖҒжҖ»зҡ„жҜ”иҫғе’Ңдј°йҮҸ

ең°еӨ„йқ’и—ҸгҖҒдә‘иҙөгҖҒй»„еңҹй«ҳеҺҹзҡ„и—Ҹж—Ҹе·Ідә§з”ҹеҮәиҮӘе·ұзҡ„дёҖжү№дҪң家пјҢ他们дёҺе…¶д»–ж°‘ж—ҸдҪң家жүҖеҲӣдҪңзҡ„е…·жңүи—Ҹж—Ҹзү№иүІзҡ„ж–ҮеӯҰдҪңе“ҒзӣёдәӨиһҚпјҢеҹ№жӨҚеҮәдәҶдёҖеӨ§зүҮеҪ“д»Ји—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰдёӣжһ—гҖӮеҪ“д»Ји—Ҹж—ҸзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙдҫҝжҳҜиҝҷдёӣжһ—дёӯзҡ„дёҖзүҮе°Ҹж ‘жңЁгҖӮ

иЎЎйҮҸеҪ“д»Ји—Ҹж—ҸзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙзҡ„еҸ‘еұ•ж°ҙе№іпјҢжҲ‘д»Ҙдёәд»ҺдёӨдёӘи§’еәҰжқҘиЎЎйҮҸжҳҜеҗҲе®ңзҡ„пјҡдёҖжҳҜе’Ңе…ЁеӣҪзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙжҖ»зҡ„ж°ҙе№ідҪңжЁӘзҡ„еҸӮз…§жҜ”иҫғпјӣдёҖжҳҜдёҺи—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰжң¬иә«дҪңзәөзҡ„и§Ӯз…§еәҰйҮҸгҖӮ

еҪ“д»ЈдёӯеӣҪзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙжӯЈд»Ҙ蓬еӢғеҸ‘еұ•зҡ„еҠҝеӨҙпјҢдёҚж–ӯең°жҸҗй«ҳеҲӣдҪңиҙЁйҮҸпјҢд»ҘдҪ“зҺ°ејәзғҲзҡ„ж°‘ж—Ҹж„ҸиҜҶдёәе…¶дё»йўҳзҡ„еҹәжң¬зү№еҫҒе’ҢиЎЁзҺ°жүӢжі•зҡ„еӨҡж ·еҢ–иҖҢиө°еҗ‘дё–з•ҢгҖӮи—Ҹж—ҸзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙжҳҜжҲ‘еӣҪеҪ“д»ЈзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙзҡ„дёҖйғЁеҲҶпјҢдҪҶе®ғеҚҙдёҺжҲ‘еӣҪеҪ“д»ЈзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙжҖ»зҡ„ж°ҙе№іжңүдёҖе®ҡзҡ„е·®и·қгҖӮиҷҪ然жңүдёӘеҲ«дҪң家пјҲеҰӮжүҺиҘҝиҫҫеЁғпјүе’ҢдёҖдәӣзҜҮд»ҖпјҲеҰӮгҖҠзі»еңЁзүӣзҡ®з»ідёҠзҡ„йӯӮгҖӢгҖҠдҫқе§ҶзҗјзҗјгҖӢзӯүпјүе…ҶзӨәзқҖеҘҪзҡ„еҠҝеӨҙгҖӮ

д»Һи—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰиҮӘиә«зҡ„и§’еәҰжқҘиЎЎйҮҸеҸҜд»Ҙи®ӨдёәпјҢеҪ“д»Ји—Ҹж—ҸзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙпјҢеңЁд»ҠеӨ©жүҖеҸ–еҫ—зҡ„жҲҗе°ұпјҢеҜ№дәҺж•ҙдёӘи—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰзҡ„еҸ‘еұ•пјҢжңүзқҖдёҚеҸҜеҝҪи§Ҷзҡ„еҪұе“ҚгҖӮж— з–‘пјҢе®ғдёҺз”Ёе…¶д»–ж–ҮеӯҰдҪ“иЈҒжүҖеҲӣдҪңзҡ„дҪңе“ҒеҸ–еҫ—зҡ„жҲҗе°ұдёҖиө·пјҢжҳӯзӨәзқҖи—Ҹж—Ҹж–°ж–ҮеӯҰзҡ„еҙӣиө·гҖӮжүҖд»ҘпјҢжҲ‘们д№ҹдёҚеҸҜдҪҺдј°и—Ҹж—ҸеҪ“д»ЈзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙд»ҘеҠӣеӣҫеұ•зӨәи—Ҹж°‘ж—Ҹзҡ„еҺҶеҸІгҖҒж”ҝжІ»гҖҒз»ҸжөҺгҖҒж–ҮеҢ–д»ҘеҸҠд»Ҙй«ҳеҺҹзү№ж®Ҡең°зҗҶзҺҜеўғдёәиғҢжҷҜзҡ„дәәзұ»з”ҹжҙ»дёәзү№еҫҒзҡ„ж–°еҠҝеӨҙгҖӮиҝҷз§Қж–°еҠҝеӨҙдёҚеҗҢдәҺжҲ‘еӣҪвҖңдә”В·еӣӣвҖқж–°ж–ҮеҢ–иҝҗеҠЁж—¶жңҹзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙзҡ„еҠҝеӨҙпјҢжӣҙдёҚеҗҢдәҺ欧жҙІдәәж–Үдё»д№үж—¶жңҹзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙзҡ„еҠҝеӨҙгҖӮеҺҹеӣ еҫҲз®ҖеҚ•пјҢзҺ°еңЁжҳҜдәҢеҚҒдё–зәӘе…«еҚҒе№ҙд»ЈгҖӮ

е°Ҫз®ЎдёҺе…¶е®ғж°‘ж—ҸзӣёжҜ”пјҢи—Ҹж—ҸзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙеңЁж•°йҮҸдёҠиҝҳдёҚи¶іеҫҲеӨҡпјҢиЎЁзҺ°еҪўејҸд№ҹжҳҫеҫ—иҫғдёәе№јзЁҡзІ—зіҷпјҢдҪҶе®ғеҚҙжҳҜзӢ¬зү№зҡ„пјҢй«ҳеҺҹејҸзҡ„пјҢжңүзқҖиҮӘе·ұзҡ„йЈҺж је’Ңзү№зӮ№гҖӮиҝҷжҳҜеӣ дёәпјҢиҝҷдәӣзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙзҡ„дҪңиҖ…еҮ д№ҺйғҪжҳҜи—ҸдәәгҖӮ他们еҗ®еҗёзқҖи—Ҹж—ҸжҜҚдәІзҡ„д№іжұҒй•ҝеӨ§пјҢиЎҖз®ЎйҮҢжөҒзқҖи—Ҹж—Ҹзҡ„иЎҖж¶ІгҖӮ他们дәҶи§Ји—Ҹж—ҸдәәпјҢзҶҹжӮүи—Ҹдәәзҡ„з”ҹжҙ»е’Ңд№ дҝ—пјҢеҜ№е®¶д№ЎгҖҒеҜ№жҜҚдәІжңүзқҖзү№ж®Ҡзҡ„ж„ҹжғ…пјҢ他们жңүдёҖз§ҚиЎЁзҺ°иҮӘе·ұж°‘ж—Ҹзҡ„ејәзғҲж„ҝжңӣгҖӮеҸҰдёҖж–№йқўпјҢиҝҷдәӣи—Ҹж—ҸдҪң家пјҢеҸҲйғҪжҳҜжңүж–ҮеҢ–жңүжҖқжғізҡ„ж–°дёҖд»Ји—ҸдәәпјҢ他们еңЁеҗ®еҗёи—Ҹж—ҸжҜҚдәІеҘ¶жұҒзҡ„еҗҢж—¶пјҢд№ҹж„ҹеҸ—еҲ°дәҶеӨ§ең°жҜҚдәІзҡ„и„үжҗҸпјҢ他们жҺҘи§ҰеҲ°дәҶи—Ҹж—Ҹдё–з•Ңд»ҘеӨ–зҡ„зҺ°д»Јж–ҮжҳҺпјҢејҖе§Ӣз”ЁдёҖз§Қж–°зҡ„зңје…үжқҘзңӢеҫ…и—Ҹж—Ҹдәәзҡ„з”ҹжҙ»гҖҒд№ дҝ—зӯүзӯүгҖӮ他们ж„ҹеҸ—еҲ°дёҖз§ҚиҙЈд»»пјҢдёҖз§Қз”ЁиҮӘе·ұзҡ„笔еҺ»еұ•зҺ°иҝҷдёӘеҸӨиҖҒж°‘ж—ҸпјҢеҺ»жҺЁеҠЁиҝҷдёӘеҸӨиҖҒж°‘ж—ҸиҝҲеҮәзҡ„жӯҘдјҗпјҢеҗ‘зқҖзҺ°д»Јж–ҮжҳҺд»ҘеҠ еҖҚзҡ„йҖҹеәҰиҝ…й©°зҡ„иҙЈд»»гҖӮ

д»ҺдёҠиҝ°ж„Ҹд№үдёҠи®ІпјҢи—Ҹж—ҸдҪң家йқўдёҙзқҖжӣҙиү°е·Ёзҡ„д»»еҠЎпјҢйңҖиҰҒжңүжӣҙж·ұеҲ»зҡ„и§ӮеҜҹгҖҒжҢ–жҺҳе’ҢжҖқиҖғгҖӮеҸӘжңүиҝҷж ·пјҢеҪ“д»Ји—Ҹж—ҸзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙжүҚиғҪе…ӢжңҚиө·жӯҘжҷҡпјҲиҝ‘еҚҒе№ҙеҶ…жүҚеҪўжҲҗдёҖж”Ҝе°ҸиҜҙеҲӣдҪңйҳҹдјҚпјүзҡ„е…ҲеӨ©дёҚи¶іпјҢиҝ…йҖҹиө¶дёҠе…ЁеӣҪзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙзҡ„жҖ»ж°ҙе№ігҖӮ

дәҢгҖҒе…ідәҺиЎЁзҺ°е®—ж•ҷдҝЎд»°еҸҠе…¶е®ғ

既然жҳҜи—Ҹж—Ҹе°ҸиҜҙпјҢ既然表зҺ°зҡ„жҳҜи—Ҹж—Ҹдәәзҡ„з”ҹжҙ»пјҢйӮЈд№Ҳе®—ж•ҷдҝЎд»°дҫҝжҳҜдёҚеҸҜиғҪеӣһйҒҝзҡ„дёҖдёӘйҮҚиҰҒй—®йўҳгҖӮ

еӢҝеәёи®іиЁҖпјҢеңЁдәҢеҚҒдё–зәӘе…«еҚҒе№ҙд»ЈпјҢвҖңиҜ•з®Ўе©ҙе„ҝвҖқзҡ„еҮәзҺ°пјҢдәәе·Ҙеҝғи„ҸзҪ®жҚўжүӢжңҜзҡ„жҲҗеҠҹпјҢд»ҘеҸҠеҗ„з§ҚеҠҹиғҪзҡ„вҖңжңәеҷЁдәәвҖқзҡ„еҮәзҺ°пјҢдёҖжӯҘжӯҘеңЁж”№еҸҳзқҖдәә们еҜ№дәҺдё–з•Ңе’ҢиҮӘиә«еҠӣйҮҸзҡ„и®ӨиҜҶзҡ„д»ҠеӨ©гҖӮеңЁи—ҸеҢәпјҢи®ёи®ёеӨҡеӨҡзҡ„з”·еҘіиҖҒе°‘дҫқ然зӣёдҝЎжңүвҖңжқҘдё–вҖқгҖҒвҖңе…ӯйҒ“иҪ®еӣһвҖқгҖҒдёҠеӨ©жңүзҘһдҪӣзӯүпјҢе®—ж•ҷзҘһеӯҰд»Қ然еңЁеҲ¶зәҰзқҖ他们зҡ„жҖқжғіе’ҢиЎҢеҠЁгҖӮи®ёеӨҡеҶңзү§ж°‘зҫӨдј—жҚ§зқҖиҫӣиӢҰеӨҡе№ҙжүҖеҫ—зҡ„иЎҖжұ—иҙўзү©еүҚеҫҖеңЈең°жӢүиҗЁжңқжӢңдҪӣзҒөпјҢ然еҗҺеҸҲеёҰдёҠдёҖз§ҚеңЁд»–们зңӢжқҘжҳҜдёҖз”ҹжңҖеӨ§зҡ„ж¬Јж…°еӣһеҲ°е®¶д№ЎгҖӮгҖҠжј«жј«иҪ¬з»Ҹи·ҜгҖӢдёӯзҡ„йӮЈдҪҚиҷ”иҜҡдҝЎдҪӣзҡ„иҖҒйҳҝеҰҲе°ұжҳҜж•ҙдёӘи—Ҹж—ҸиҖҒдёҖиҫҲзҡ„д»ЈиЎЁгҖӮдёҚд»…иҖҒдёҖд»ЈеҰӮжӯӨпјҢзҘһеӯҰжҖқжғіиҝҳеңЁдҫөиҡҖзқҖе№ҙиҪ»дёҖд»Ји—ҸдәәгҖӮгҖҠжңқдҪӣгҖӢдёӯзҡ„зҸ зҺӣд№ҹжҳҜи—ҸеҢәеҫҲжңүжҷ®йҒҚжҖ§зҡ„дёҖдёӘе…ёеһӢгҖӮиҝҷдёҺе…«еҚҒе№ҙд»ЈзҺ°д»Јз§‘еӯҰжӯЈж·ұеҲ»ең°ж”№еҸҳзқҖдәә们зҡ„жҖқжғіж„ҸиҜҶзҡ„д»ҠеӨ©пјҢеҪўжҲҗдәҶдҪ•е…¶жҳҫжҳҺзҡ„еҜ№жҜ”пјҒ

еҪ“д»Ји—Ҹж—ҸзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙе·Із»Ҹжңүи®ёеӨҡзҜҮд»Җи§ҰеҸҠеҲ°иҝҷз§ҚжһҒе…¶иҗҪеҗҺж„ҡжҳ§зҡ„зӨҫдјҡзҺ°иұЎпјҢ并且еңЁдёҖе®ҡзЁӢеәҰдёҠжҸӯйңІжү№еҲӨдәҶе®—ж•ҷзҡ„иҷҡдјӘжҖ§е’Ңе®ғеҜ№дәәзҡ„йә»йҶүе’ҢжҜ’е®ігҖӮжҜ”еҰӮпјҢжүҺиҘҝиҫҫеЁғзҡ„гҖҠжңқдҪӣгҖӢгҖҒй•ҝйқ’зҡ„гҖҠе–ғе–ғе‘ўеҸӯе’Әе’ҜгҖӢгҖҒз«Ҝжҷәеҳүзҡ„гҖҠеҒҮжҙ»дҪӣзҡ„ж•…дәӢгҖӢгҖҒеҫ·еҗүжҺӘе§Ҷзҡ„гҖҠжј«жј«иҪ¬з»Ҹи·ҜгҖӢзӯүзӯүгҖӮиҝҷжҳҜдёҖдёӘеҫҲеҘҪзҡ„ејҖз«ҜпјҢдҪңдёәдёҖдёӘи—Ҹж—ҸдҪңиҖ…пјҢжҲ‘дёәжӯӨж„ҹеҲ°з”ұиЎ·зҡ„й«ҳе…ҙгҖӮ

дҪҶжҳҜдёҠиҝ°дҪңе“ҒжүҖеҸҚжҳ зҡ„ж·ұеәҰе’Ңе№ҝеәҰиҝҳжҳҜеҫҲдёҚеӨҹзҡ„пјҢиҝҳжҳҜжө…еұӮж¬Ўзҡ„гҖӮ

д»ҺеҺҶеҸІе’Ңе“ІеӯҰзҡ„й«ҳеәҰзңӢпјҢи—ҸеҢәиҮід»Ҡд№ӢжүҖд»Ҙиҝҳдҝқз•ҷзқҖеҜ№дҪӣж•ҷиҝҷз§ҚеҸӨиҖҒе®—ж•ҷзҡ„е…Ёж°‘ж—Ҹзҡ„жҷ®йҒҚдҝЎд»°жҳҜжңүе…¶ж·ұеҲ»зҡ„еҺҶеҸІе’ҢзӨҫдјҡеҺҹеӣ зҡ„гҖӮжҲ‘们зҹҘйҒ“пјҢдё–з•ҢдёҠжҜҸдёҖдёӘж°‘ж—ҸпјҢйғҪз»ҸеҺҶдәҶвҖңжј«жј«иҪ¬з»Ҹи·ҜвҖқзҡ„еҺҶеҸІиҝҮзЁӢгҖӮиҝҷжҳҜеӣ дёәпјҢдәәзұ»жңҖеҲқзҡ„еҸ‘еұ•пјҢжҳҜеңЁдёҺиҮӘ然зӨҫдјҡзҺҜеўғжңүзқҖдёҚе№іиЎЎж–—дәүзҡ„еҗҢж—¶пјҢд№ҹдёҺиҮӘиә«жңүзқҖдёҚе№іиЎЎж–—дәүе’Ңж•ҙдёӘдё–з•ҢиҝӣиЎҢзқҖдёҚеҒңжӯўзҡ„и®ӨиҜҶеҲҶдёҚејҖзҡ„гҖӮеңЁдёҚеҒңзҡ„ж–—дәүе’ҢдёҚж–ӯзҡ„и®ӨиҜҶдёӯпјҢдәәзұ»жҖ»жҳҜжӢҝиҮӘиә«дёҺиҮӘ然з•ҢгҖҒдёҺзӨҫдјҡзҺҜеўғдҪңжҜ”иҫғгҖӮз”ұдәҺж—©жңҹдәәзұ»еҫҒжңҚдё–з•Ңзҡ„иғҪеҠӣжһҒе…¶жңүйҷҗпјҢеӣ жӯӨеҪ“ж—¶зҡ„е‘ҪиҝҗжҳҜе……ж»ЎзҒҫйҡҫзҡ„гҖӮиҝҷжҜ”иҫғпјҢиҝҷж¬ЎйҡҫпјҢдҪҝдәәзұ»иҮӘи§үдёҚиҮӘи§үең°ж„ҹеҲ°иҮӘе·ұеңЁеӨ§иҮӘ然йқўеүҚзҡ„жёәе°Ҹж— еҠӣпјҢеӣ иҖҢиҗҢеҸ‘дәҶеҜ№иҮӘ然з•Ңзҡ„敬з•ҸеҝғзҗҶпјҢе’ҢеҜ№иҮӘиә«еҠӣйҮҸзҡ„жҖҖз–‘е’ҢдёҚдҝЎд»»гҖӮиҝҷз§ҚжҖҖз–‘е’ҢдёҚдҝЎд»»пјҢдҪҝдәә们еҗ‘иҮӘиә«д»ҘеӨ–зҡ„еҠӣйҮҸеҺ»еҜ»жұӮж•‘еҠ©пјҢжҠҠзІҫзҘһдёҺеёҢжңӣеҜ„жүҳеңЁеӨ–еҠӣд№ӢдёҠгҖӮиҝҷд№ҹе°ұжҳҜиҜҙпјҢдәә们еҸӘжңүжҠҠиҮӘе·ұе»әз«ӢеңЁиҮӘе·ұд»ҘеӨ–зҡ„вҖңејӮзү©вҖқдёӯпјҢжүҚдјҡжңүзІҫзҘһдёҠзҡ„е®һеңЁж„ҹгҖӮиҝҷз§ҚејӮзү©ејӮеҢ–зқҖдәәзҡ„зІҫзҘһпјҢдҪҝдәәйҖҗжёҗеҸҳжҲҗвҖңејӮзү©вҖқзҡ„ејӮеҢ–зү©гҖӮ

жүҖд»ҘпјҢе®—ж•ҷзҘһеӯҰи§ӮеҝөжҳҜдәәеңЁиҮӘ然з•ҢйқўеүҚж„ҹи§үеҲ°иҪҜејұж— еҠӣеӯӨз«Ӣж— жҸҙзҡ„дә§зү©гҖӮе®ғеҸҚжҳ дәҶдәә们ж„ҸиҜҶдёӯзҡ„дәәдёҺиҮӘ然з•Ңзҡ„е…ізі»гҖӮеӣ иҖҢпјҢе®—ж•ҷеҜ№дәәзҡ„еҪұе“ҚзЁӢеәҰд№ҹй—ҙжҺҘең°еҸҚжҳ еҮәзӨҫдјҡз”ҹдә§еҠӣзҡ„еҸ‘еұ•ж°ҙе№ігҖӮдёҖиҲ¬иҜҙжқҘпјҢдәә们еҜ№е®—ж•ҷзҡ„дҫқиө–зЁӢеәҰдёҺзӨҫдјҡз”ҹдә§еҠӣеҸ‘еұ•ж°ҙе№іжҲҗеҸҚжҜ”гҖӮи—Ҹж—Ҹз”ҹдә§зҡ„иҗҪеҗҺе°ұжҳҜйҖ жҲҗи—Ҹж—Ҹе…Ёж°‘ж—Ҹжҷ®йҒҚдҝЎд»°дҪӣж•ҷзҡ„з»ҸжөҺеҺҹеӣ д№ӢдёҖгҖӮ

и—Ҹж—Ҹд№ӢжүҖд»ҘзӣҙеҲ°зҺ°еңЁиҝҳжҜ”д»»дҪ•е…¶д»–ж°‘ж—ҸйғҪиҷ”иҜҡең°е…Ёж°‘ж—Ҹең°дҝЎд»°дҪӣж•ҷпјҢиҝҳз”ұдәҺи—Ҹдј дҪӣж•ҷпјҲдҝ—з§°вҖңе–Үеҳӣж•ҷвҖқпјүеҸ‘еұ•еҲ°д»ҠеӨ©пјҢе·ІдёҚжҳҜдёҘж јж„Ҹд№үдёҠзҡ„е®—ж•ҷдәҶгҖӮе®ғе·ІеҸ‘еұ•жҲҗдёәдёҖз§ҚиҪҪдҪ“вҖ”вҖ”дёҖз§Қж”ҝжІ»гҖҒе“ІеӯҰгҖҒдјҰзҗҶйҒ“еҫ·гҖҒж–ҮеӯҰиүәжңҜгҖҒж°‘ж—ҸеҝғзҗҶгҖҒе®ЎзҫҺж„ҸиҜҶд№ғиҮіеӨ©ж–ҮеӯҰгҖҒең°зҗҶеӯҰгҖҒеҢ»еӯҰгҖҒеңҹжңЁе»әзӯ‘зӯүзӯүзӨҫдјҡ科еӯҰдёҺиҮӘ然科еӯҰеӨҚеҗҲдҪ“гҖӮи—Ҹдј дҪӣж•ҷиҝҷжһ¶жһҒе…¶еӨҚжқӮзҡ„жңәеҷЁдёҖеҚғеӨҡе№ҙжқҘзҡ„иҝҗиҪ¬пјҢе…¶еҠЁеҠӣж— з–‘жқҘиҮӘдёҖд»ЈеҸҲдёҖд»ЈдәәеҜ№е®ғзҡ„дёҚж–ӯе……е®һдёҺеҸ‘еұ•пјҢд№ҹжқҘиҮӘзү№ж®Ҡзҡ„иҮӘ然дёҺзӨҫдјҡзҺҜеўғеҜ№е®ғзҡ„вҖңејәеҢ–вҖқгҖӮ

и—Ҹж°‘ж—ҸеҪ“еҲқеј•иҝӣдҪӣж•ҷпјҢ并е°Ҷе…¶дҪңдёәе…Ёж°‘ж—Ҹзҡ„дҝЎд»°пјҢжҳҜдёҺеҪ“ж—¶и—Ҹж—ҸзӨҫдјҡзҡ„е®ўи§ӮйңҖиҰҒеҲҶдёҚејҖзҡ„гҖӮд»ҺдёҖе®ҡзҡ„ж„Ҹд№үдёҠиҜҙпјҢжӯЈжҳҜдҪӣж•ҷжңүеҠӣең°з»ҹдёҖдәҶи—Ҹж°‘ж—Ҹзҡ„ж„ҸиҜҶпјҢдҝғдҪҝеҗ„дёӘеӨ§еӨ§е°Ҹе°Ҹзҡ„йғЁиҗҪиө°еҗ‘иҒ”еҗҲпјҢдҝғиҝӣдәҶи—Ҹж°‘ж—Ҹзҡ„еҺҶеҸІиҝӣжӯҘпјҢе®ғеңЁе…Ёи—ҸеҢәжһҒе…¶еӨҚжқӮгҖҒжҒ¶еҠЈзҡ„ең°зҗҶзҺҜеўғдёӯпјҢжҳҫзӨәдәҶе·ЁеӨ§зҡ„еЁҒеҠӣгҖӮеҸҜд»ҘеҸҜд»ҘиҜҙпјҢи—Ҹж—ҸеҺҶеҸІдёҠд»»дҪ•дёҖдёӘж—¶жңҹзҡ„з»ҸжөҺдёҺж–ҮеҢ–зҡ„з№ҒиҚЈпјҢйғҪжҳҜдёҺдҪӣж•ҷеҲҶдёҚејҖзҡ„гҖӮи—Ҹдј дҪӣж•ҷиҮӘиә«зҡ„еҸ‘еұ•еҗҢи—Ҹж—Ҹзҡ„еҺҶеҸІе’Ңж–ҮеҢ–зҡ„ж°ҙд№ідәӨиһҚпјҢжҲҗдәҶи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„дёҖдёӘйҮҚиҰҒз»„жҲҗйғЁеҲҶгҖӮжӯЈеҰӮеёҢи…ҠзҘһиҜқжҳҜеёҢи…Ҡж–ҮеҢ–зҡ„з»„жҲҗйғЁеҲҶдёҖж ·гҖӮеӣ жӯӨеҜ№еҫ…и—Ҹдј дҪӣж•ҷж—ўиҰҒзңӢеҲ°е®ғзҡ„иҷҡдјӘжңүе®іпјҢеҸҲиҰҒиҖғиҷ‘еҲ°е®ғзҡ„еӨҚжқӮзҡ„еҺҶеҸІжёҠжәҗе’ҢзӨҫдјҡиғҢжҷҜгҖӮд»»дҪ•жӯҰж–ӯз”ҹзЎ¬зҡ„еҒҡжі•пјҢдёҚд»…дёҚиғҪиө·еҲ°ж•ҷиӮІдәәж°‘ж‘Ҷи„ұжқҹзјҡзҡ„дҪңз”ЁпјҢиҖҢдё”иҝҳдјҡдјӨе®іи—Ҹж—Ҹдәәж°‘зҡ„ж°‘ж—Ҹж„ҹжғ…гҖӮ

еҰӮжһңзҰҒжӯўи—ҸдәәеҜ№дҪӣж•ҷзҡ„дҝЎд»°пјҢйӮЈд№Ҳиҝҷз§ҚеҒҡжі•е®һиҙЁдёҠжҳҜеүІж–ӯеҺҶеҸІпјҢиҰҒжҜ”е®—ж•ҷзҰҒй”ўдәәзҡ„жҖқжғізҡ„еҚұе®іжҖ§жӣҙдёҘйҮҚгҖӮиҝҷжҳҜеӣ дёәпјҢи—ҸеҢәиҷҪ然д»ҺйҮҺиӣ®зҡ„еҶңеҘҙеҲ¶дёӢи§Јж”ҫеҮәжқҘпјҢдҪҶжҳҜеңЁз»ҸжөҺдёҠе®ғе°ҡжңӘз»ҸеҺҶдёҖж¬Ўзұ»дјјиҘҝж–№е·Ҙдёҡйқ©е‘ҪйӮЈж ·зҡ„зӨҫдјҡеҸҳйқ©пјҢи—ҸеҢәи®ёеӨҡең°ж–№иҝҳеҒңж»һеңЁиҫғиҗҪеҗҺзҡ„з”ҹдә§йҳ¶ж®өпјҢи®ёеӨҡдәәж–°зҡ„ж„ҸиҜҶиҝҳжңӘеҪўжҲҗпјҢжҖқжғідёҠиҝҳжІЎжңүз ҙйҷӨе®—ж•ҷдҝЎд»°зҡ„йңҖиҰҒгҖӮжӯҰж–ӯең°з”ЁиЎҢж”ҝе‘Ҫд»Өзҡ„ж–№жі•зҰҒжӯўд»–们дҝЎд»°дҪӣж•ҷпјҢеҸӘдјҡдҪҝдәә们еңЁеҝғзҗҶдёҠеҜ№"ејӮзү©"дә§з”ҹеҠ еҖҚзҡ„еҙҮ敬гҖӮиҖҢдё”д№ҹдјҡиҝӣдёҖжӯҘеҠ ж·ұдәә们еҜ№дәәиҮӘиә«зҡ„дёҚдҝЎд»»гҖӮ

д»ҠеӨ©пјҢжҲ‘们жҸҗеҖЎе®—ж•ҷдҝЎд»°иҮӘз”ұзҡ„еҗҲзҗҶжҖ§дёҺзҺ°е®һжҖ§е°ұеңЁдәҺпјҡйҡҸзқҖз»ҸжөҺзҡ„еҸ‘еұ•е’ҢзҺ°д»Јж–ҮжҳҺзҡ„жё—йҖҸпјҢдәә们еңЁдҝЎд»°е®—ж•ҷзҡ„еҗҢж—¶пјҢйҖҗжёҗең°еҠ ж·ұеҜ№иҮӘиә«зҡ„и®ӨиҜҶпјҢйҖҗжёҗең°еҠ ж·ұеҜ№е®—ж•ҷжң¬иҙЁзҡ„и®ӨиҜҶпјҢд»ҺиҖҢжңүеҸҜиғҪдҪҝдәә们жңҖз»Ҳд»Һе®—ж•ҷжһ·й”Ғдёӯи§Ји„ұеҮәжқҘгҖӮе®—ж•ҷпјҢеҸӘжңүеңЁдәәе……еҲҶи®ӨиҜҶе…¶жң¬иҙЁзҡ„еҹәзЎҖдёҠжүҚжңүеҸҜиғҪеҪ»еә•иў«ж‘§жҜҒгҖӮ

еҪ“然пјҢе®—ж•ҷеҜ№дәҺд»ҠеӨ©зҡ„и—Ҹж°‘ж—Ҹзҡ„еҸ‘еұ•еҸҲжҳҜдёҖз§ҚзӣёеҪ“еӨ§зҡ„йҳ»еҠӣгҖӮд»ҺзӨҫдјҡеҸ‘еұ•зҡ„жҖ»иҝӣзЁӢжқҘжҖқиҖғпјҢе®—ж•ҷдҪңдёәдёҖз§ҚзӨҫдјҡж„ҸиҜҶеҪўжҖҒпјҢе…·жңүзӣёеҜ№зҡ„зӢ¬з«ӢжҖ§пјҢе®ғеҜ№зӨҫдјҡзҡ„ж”ҝжІ»е’Ңз»ҸжөҺеҸ‘еұ•жңүзқҖиҫғеӨ§зҡ„иғҪеҠЁдҪңз”ЁгҖӮиҝҷз§ҚдҪңз”ЁдҪҝеҫ—дј з»ҹе®—ж•ҷжқҹзјҡзқҖдәә们зҡ„жҖқжғіпјҢжүӯжӣІдәәзҡ„зҒөйӯӮпјҢзЈЁзҒӯдәәзҡ„ж„Ҹеҝ—пјҢдҪҝдәәйә»жңЁж„ҡжҳ§пјҢеңЁи—Ҹж—Ҹзҡ„зҺ°е®һз”ҹжҙ»дёӯеҲ¶йҖ дәҶдёҺзҺ°д»Јж–ҮжҳҺд№Ӣй—ҙе·ЁеӨ§зҡ„йҡ”йҳӮгҖӮиҖҢиҝҷдёӘйҡ”йҳӮжӯЈжҳҜеҰЁзўҚж•ҙдёӘи—ҸеҢәз»ҸжөҺгҖҒж–ҮеҢ–еҗ‘еүҚиҝ…зҢӣеҸ‘еұ•зҡ„зңӢдёҚи§Ғж‘ёдёҚзқҖзҡ„е·ЁеӨ§йҳ»еҠӣгҖӮдҪңдёәдёҖдёӘ马е…ӢжҖқеҲ—е®Ғдё»д№үжҖқжғіжҢҮеҜјдёӢзҡ„дҪң家пјҢд»–зҡ„и‘—дҪңпјҢзҗҶжүҖеҪ“然ең°иҰҒжҢҮеҮәе®—ж•ҷеңЁд»ҠеӨ©зҡ„дёҚеҗҲзҗҶжҖ§гҖӮ

еҪ“д»Ји—Ҹж—ҸзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙеңЁдёҖе®ҡзЁӢеәҰдёҠе·ІеҸҚжҳ еҮәе®—ж•ҷеңЁд»ҠеӨ©зҡ„дёҚеҗҲзҗҶжҖ§гҖӮдҪҶжҳҜпјҢеңЁиЎЁзҺ°дәәзү©иў«жүӯжӣІдәҶзҡ„гҖҒдёҺзҺ°д»Јж–ҮжҳҺзӣёзҹӣзӣҫзҡ„еҝғзҗҶпјҢзү№еҲ«жҳҜеңЁиӮҜе®ҡе®—ж•ҷзҡ„еҜ№з«ӢйқўвҖ”вҖ”дәәзҡ„зІҫзҘһзҡ„еҘӢиҝӣпјҢиҮӘжҲ‘и®ӨиҜҶж–№йқўиҝҳдёҚеӨҹгҖӮ

еҪ“д»Ји—Ҹж—ҸзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙеңЁеҸҚжҳ е®—ж•ҷдҝЎд»°й—®йўҳдёҠпјҢдјјд№ҺеҒҸйҮҚдәҺе®—ж•ҷеҜ№дәәзҡ„зІҫзҘһзҡ„еҚұе®ігҖӮйҖҡиҝҮеҸҚжҳ дәәзҡ„зІҫзҘһзҡ„йә»жңЁжқҘжҸӯзӨәе®—ж•ҷеңЁеҪ“д»Јз”ҹжҙ»дёӯзҡ„дёҚеҗҲзҗҶжҖ§гҖӮжҲ‘们зҹҘйҒ“пјҢе°ҸиҜҙеұһдәҺиүәжңҜиҢғз•ҙпјҢе®ғжңүзқҖеҸҚжҳ зҺ°е®һзҡ„еҠҹиғҪгҖӮжүҖд»ҘпјҢеҪ“д»Ји—Ҹж—ҸзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙиҰҒиҫ©иҜҒең°еҸҚжҳ е®—ж•ҷеңЁд»ҠеӨ©и—Ҹж—Ҹз”ҹжҙ»дёӯзҡ„еҗҲзҗҶжҖ§дёҺдёҚеҗҲзҗҶжҖ§пјҢе°ұдёҚеҫ—дёҚиҖғиҷ‘еҲ°е®—ж•ҷиҝҷдёӘеҺҶеҸІдә§зү©зҡ„ж–ҮеҢ–иғҢжҷҜе’ҢжҖқжғіжёҠжәҗгҖӮеӣ дёәе®ғдёҚжҳҜе®Ңе…ЁеӯӨз«Ӣзҡ„зӨҫдјҡзҺ°иұЎгҖӮе®ғзҡ„еҸ‘еұ•жҳҜеҸ—еҲ°з§Қз§ҚзӨҫдјҡзҺ°е®һзҹӣзӣҫеҲ¶зәҰзҡ„пјҢд»ҘеҸҠеҲ«з§ҚжҖқжғізҡ„еҪұе“ҚпјҢз»қдёҚеҸҜиғҪжҳҜдёҖжҲҗдёҚеҸҳзҡ„гҖӮжӣҙдҪ•еҶөи—Ҹдј дҪӣж•ҷе·Із»Ҹжё—йҖҸеҲ°и—Ҹж—Ҹзҡ„ж°‘ж—Ҹж„ҸиҜҶдёӯеҺ»дәҶгҖӮеҰӮжһңжҲ‘们дҪң家еҸӘжіЁж„ҸеҲ°е®ғзҡ„жҹҗдёҖдёӘж–№йқўпјҢиҖҢд»Һж №жң¬дёҠеҝҪз•ҘдәҶе…¶е®ғеҗ„ж–№йқўзҡ„еҶ…еңЁиҒ”зі»пјҢйӮЈеҠҝеҝ…жҳҜзүҮйқўзҡ„гҖӮ

д»Һи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҡ„еҸ‘еұ•еҺҶеҸІжқҘзңӢе®ғд»ҠеӨ©йқўеҜ№зқҖеҪ“д»Јз”ҹжҙ»иҖҢжҳҫзҺ°еҮәзҡ„зү№жңүжң¬иҙЁвҖ”вҖ”еңЁдәәзҡ„иҮӘдё»жқғпјҢдәәзҡ„зІҫзҘһж—Ҙи¶ӢиҮӘз”ұзҡ„иғҢжҷҜдёӢжүҖжҳҫзҺ°зҡ„ејӮеҢ–дҪңз”ЁпјҢзІҫзҘһдёҠзҡ„еҘҙеҪ№дҪңз”Ёе’Ңе®ғеҜ№ж•ҙдёӘи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–гҖҒз»ҸжөҺжүҖиө·зҡ„еҮқж»һдҪңз”ЁвҖ”вҖ”иҝҷжҳҜйңҖиҰҒжҲ‘们жӯЈи§Ҷзҡ„й—®йўҳзҡ„дёҖдёӘж–№йқўпјӣиҖҢеҜ№"ејӮзү©"е®—ж•ҷпјҢзӨҫдјҡзҡ„еӨ–еҠӣпјҲеҰӮзҺ°иЎҢж°‘ж—Ҹж”ҝзӯ–гҖҒе®—ж•ҷдҝЎд»°ж”ҝзӯ–зҡ„е®һж–ҪгҖҒзӨҫдјҡз”ҹдә§еҠӣзҡ„еҸ‘еұ•гҖҒдё–з•Ңд»ҘеҸҠеӣҪеҶ…еҸ‘еұ•зқҖзҡ„з»ҸжөҺгҖҒ科еӯҰгҖҒж–ҮеҢ–зҡ„ејәеӨ§еҪұе“ҚзӯүзӯүпјүдҝғдҪҝдәә们д»Һ"ејӮзү©"зҡ„жқҹзјҡдёӯйҮҚж–°еӣһеҪ’пјҢдәәзҡ„еҶ…еҠӣд№ҹеңЁдҪҝдәәд»ҺжқҹзјҡдёӯдёҖжӯҘжӯҘиө°еҮәжқҘвҖ”вҖ”иҝҷеҸҲжҳҜйңҖиҰҒжҲ‘们и—Ҹж—ҸдҪң家жӯЈи§Ҷзҡ„й—®йўҳзҡ„еҸҰдёҖдёӘж–№йқўгҖӮдәӢе®һдёҠпјҢжҲ‘们еҸҜд»Ҙд»Һи—Ҹж°‘ж—Ҹзҡ„еҸ‘еұ•еҸІдёӯзңӢеҲ°пјҢдёҺе®—ж•ҷзӣёеҜ№зҡ„и—Ҹж°‘ж—Ҹзҡ„еҶ…еңЁеҠӣйҮҸпјҲиҝҷйҮҢдё»иҰҒжҢҮдәәж–ҮеҠӣйҮҸпјүдёҖзӣҙдёҺе®—ж•ҷдёҖиө·еҸ‘еұ•зқҖпјҲеҪ“然дёҚжҳҜе№іиЎҢеҸ‘еұ•пјүгҖӮд»Һи®ёеӨҡи—Ҹж—Ҹж јиЁҖгҖҒи°ҡиҜӯпјҢд»ҘеҸҠжө©еҰӮзғҹжө·зҡ„ж°‘й—ҙж–ҮеӯҰпјҢе°Өе…¶жҳҜгҖҠж јиҗЁе°”зҺӢдј гҖӢдёӯеҸҜд»ҘзңӢеҮәпјҢи—Ҹж°‘ж—Ҹд»ҘиҮӘе·ұзҡ„зңје…үгҖҒз»ҸйӘҢгҖҒйқһеёёзҗҶжҷәзҡ„жҖҒеәҰеҜ№еҫ…зқҖеӨ§иҮӘ然е’ҢзӨҫдјҡз”ҹжҙ»гҖӮиҖҢдәәзҡ„зҗҶжҷәдёҺе®—ж•ҷзҡ„зҘһеӯҰи§ӮеҝөжҳҜзӣёеҜ№зҡ„гҖӮд»ҺиҝҷйҮҢпјҢжҲ‘们жҳҜеҗҰеҸҜд»Ҙеҫ—еҮәиҝҷж ·дёҖдёӘз»“и®әпјҡи—Ҹж°‘ж—ҸиҝҮеҺ»зҡ„еҺҶеҸІиҷҪ然еңЁж”ҝжІ»гҖҒз»ҸжөҺгҖҒж–ҮеҢ–иҜёж–№йқўиў«е®—ж•ҷжүҖз»ҹжІ»пјҢдҪҶиҝҷдёӘж°‘ж—Ҹд»Қд»Ҙе…¶зӢ¬зү№зҡ„жҷ®йҒҚзҡ„дәәж–Үдё»д№үзІҫзҘһжӣІжӣІжҠҳжҠҳең°еҗ‘еүҚеҸ‘еұ•зқҖгҖӮеҗҢж—¶пјҢеҸҲз”ұдәҺиҝҷз§Қзү№ж®Ҡзҡ„еҺҶеҸІпјҢзү№ж®Ҡзҡ„ең°зҗҶзҺҜеўғзҡ„еӯ•иӮІпјҢи—Ҹж°‘ж—ҸеҸҲжңүзқҖжһҒе…¶дё°еҜҢзҡ„иҮӘз”ұзІҫзҘһпјҢе’ҢеҜ№дәәзҡ„зҫҺеҘҪз”ҹжҙ»зҡ„жёҙжңӣгҖӮ

еңЁд»ҠеӨ©зҡ„зҺ°е®һз”ҹжҙ»дёӯпјҢе°Ҫз®Ўи—Ҹж—ҸиҝҳжІЎжңүжҷ®йҒҚиҮӘи§үең°и®ӨиҜҶеҲ°дәәдјҳдәҺдҪӣзҡ„еҠӣйҮҸпјҢдҪҶе·Із»ҸжңүдәҶиҝҷз§Қи¶ӢеҠҝгҖӮд№ҹе°ұжҳҜиҜҙпјҢйҡҸзқҖз»ҸжөҺзҡ„еҸ‘еұ•е’Ң科еӯҰзҡ„еҸ‘иҫҫпјҢдәә们已з»ҸејҖе§ӢиҮӘи§үдёҚиҮӘи§үең°д»Һж—§жңүзҡ„е®—ж•ҷзҗҶеҝөдёӯиө°еҮәжқҘвҖ”вҖ”дәә们дҝЎд»°е®—ж•ҷпјҢдҪҶдёҚдҫқиө–е®—ж•ҷпјҢиҖҢеҸӘжҳҜжҠҠе®—ж•ҷеҪ“дҪңдёҖз§ҚзӨҫдјҡдјҰзҗҶ规иҢғпјҢдёҖз§ҚзІҫзҘһеҜ„жүҳпјҢдёҖз§ҚжұӮеҫ—дәәдёҺдәәд№Ӣй—ҙзҡ„дёҖиҮҙе’ҢиҮӘжҲ‘еҝғзҗҶе№іиЎЎзҡ„еӨ©е№ігҖӮе°Өе…¶йқ’е№ҙдёҖд»ЈжӣҙжҳҜеҰӮжӯӨгҖӮиҝҷжҳҜеҺҶеҸІеҸ‘еұ•зҡ„еҝ…然и¶ӢеҠҝгҖӮ

еҪ“д»Ји—Ҹж—ҸзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙеңЁиЎЁзҺ°е®—ж•ҷдҝЎд»°й—®йўҳдёҠпјҢеә”еҪ“еҸҚжҳ еҮәи—Ҹж°‘ж—ҸеҠӣеӣҫжҢЈи„ұе®—ж•ҷзҡ„зҫҒз»ҠпјҢжҸҗй«ҳеҜ№е®—ж•ҷеҜ№з«ӢйқўвҖ”вҖ”дәәзҡ„д»·еҖјзҡ„и®ӨиҜҶиҝҷж ·дёҖдёӘеҝ…然зҡ„жҪңеңЁзҡ„зҺ°е®һгҖӮеҪ“然пјҢиҝҷз»қдёҚжҳҜиҰҒе°Ҷе°ҸиҜҙжӢүжүҜеҲ°еҜ№дәәзҡ„и®ІжҺҲж•ҷ科д№ҰејҸзҡ„ж•ҷиӮІдёҠеҺ»гҖӮжҲ‘们зҹҘйҒ“пјҢе°ҸиҜҙзҡ„дё»иҰҒеҠҹиғҪйҮҚеңЁжҸӯзӨәзҺ°е®һпјҢиЎЁзҺ°зҺ°е®һвҖ”вҖ”е®ўи§Ӯзҡ„гҖҒдё»и§Ӯзҡ„гҖҒеӯҳеңЁзҡ„гҖҒжҪңеңЁзҡ„зҺ°е®һгҖӮ

еҸӘиҰҒжҲ‘们еңЁжҠҠжҸЎзҺ°е®һз”ҹжҙ»пјҢе°Өе…¶жҳҜеңЁжҠҠжҸЎе°ҡжңӘе®Ңе…Ёжё…жҷ°зҡ„зҺ°е®һз”ҹжҙ»ж—¶пјҢиғҪеӨҹе°ҠйҮҚз”ҹжҙ»жүҖеӣәжңүзҡ„еӨҚжқӮжҖ§гҖҒдё°еҜҢжҖ§е’ҢжӣІжҠҳжҖ§пјҢеҜ№з”ҹжҙ»йҮҮеҸ–дёҖз§Қжӣҙз¬ҰеҗҲз”ҹжҙ»жң¬иә«зҡ„иүәжңҜжҖҒеәҰпјҢйӮЈд№ҲпјҢеҪ“д»Ји—Ҹж—ҸзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙпјҢд»ҘиҮіж•ҙдёӘи—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰзҡ„з№ҒиҚЈе°ҶжҳҜиӮҜе®ҡж— з–‘зҡ„гҖӮ

дёүгҖҒе…ідәҺиЎЁзҺ°и—Ҹж°‘ж—Ҹзү№жңүзҡ„ж°”иҙЁдёҺжғ…ж„ҹ

и—Ҹж—Ҹзҡ„еҪ“д»Јзү©иҙЁз”ҹжҙ»иҫғд№ӢдәҺеҶ…ең°е…¶д»–ж°‘ж—ҸиҝҳеҫҲиҙ«еӣ°пјҢиҝҷжҳҜеӢҝеәёи®іиЁҖзҡ„дәӢе®һгҖӮз”ҹжҙ»зҡ„иҙ«еӣ°иү°йҡҫйҖ жҲҗдәҶеҫҲеӨ§зҡ„дәәдёҺдәәд№Ӣй—ҙзҡ„зұ»еһӢе·®еҲ«гҖӮзӣёеҪ“еӨҡзҡ„зҹӯзҜҮе°ҸиҜҙдҪңе“ҒеңЁдёҖе®ҡзЁӢеәҰдёҠеЎ‘йҖ дәҶи®ёеӨҡдёҚеҗҢзұ»еһӢзҡ„дәәзү©еҪўиұЎгҖӮеҰӮгҖҠз ҙжҲ’гҖӢпјҲдҪңиҖ…еңҹзҷ»еҗүзҫҺпјүдёӯзҡ„йҷҚеӨұж¬Ўжң—пјӣгҖҠжІЎжңүжҳҹе…үзҡ„еӨңгҖӢпјҲжүҺиҘҝиҫҫеЁғи‘—пјүдёӯзҡ„жөҒжөӘдәәпјӣгҖҠе“ҰпјҢжҲ‘зҡ„йҳҝзҲёгҖӢпјҲжүҝи—ҸжүҚж—Ұи‘—пјүдёӯзҡ„"йҳҝзҲё"пјӣгҖҠиө°еҗ‘ж–°зҡ„иҚүеңәгҖӢпјҲеӨҡжқ°жүҚж—Ұи‘—пјүдёӯзҡ„жүҚжң—пјӣгҖҠзҫҺдёҺдё‘гҖӢпјҲзӣҠеёҢеҚ“зҺӣи‘—пјүдёӯзҡ„жқҫзү№е°”пјӣгҖҠ并йқһйҳҝеҸЈзҷ»е·ҙзҡ„ж•…дәӢгҖӢпјҲж„ҸиҘҝжіҪд»Ғи‘—пјүдёӯзҡ„"йҳҝеҸЈзҷ»е·ҙ"зӯүзӯүгҖӮ

еҪ“д»Ји—Ҹж°‘ж—Ҹз”ҹжҙ»зҡ„й—®йўҳпјҢжҳҜзӨҫдјҡеӯҰ家дёҺз»ҸжөҺеӯҰ家жҖқиҖғзҡ„й—®йўҳпјҢдҪҶдёәдәҶжҺўи®Ёи—Ҹж—ҸеҪ“д»Јж–ҮеӯҰдёҺеҪ“д»Јз”ҹжҙ»зҡ„еҸҚжҳ дёҺиў«еҸҚжҳ й—®йўҳпјҢиҝҷйҮҢжңүеҝ…иҰҒе°Ҷе®ғжҸҗеҮәжқҘпјҢдҪңз®ҖиҰҒзҡ„и®әиҝ°гҖӮ

д»ҺеӨ§зҡ„ж–№йқўзңӢпјҢи—Ҹж—Ҹзү©иҙЁз”ҹжҙ»зҡ„иҙ«еӣ°гҖҒиҗҪеҗҺдёҖжҳҜе…¶жІүйҮҚзҡ„еҺҶеҸІиҙҹжӢ…жүҖйҖ жҲҗпјӣдәҢжҳҜз”ұдәҺеҚҒе№ҙеҠЁд№ұз»ҷи—Ҹж°‘ж—ҸеёҰжқҘд»Һжҹҗз§Қи§’еәҰдёҠиҜҙжҜ”еҶ…ең°жұүж—Ҹе’Ңе…¶д»–е°‘ж•°ж°‘ж—ҸжӣҙдёәдёҘйҮҚзҡ„зҘёжӮЈпјӣдёүжҳҜз”ұдәҺи—Ҹж—ҸжүҖеӨ„иҮӘ然зҺҜеўғзҡ„йҷ©жҒ¶дёҺдәӨйҖҡзҡ„й—ӯеЎһпјҢдҪҝи—ҸдәәеӨ„еңЁдёҖдёӘзӣёеҜ№й—ӯй”Ғзҡ„иҮӘ然еўғең°гҖӮ

и—Ҹж—ҸжүҖз”ҹеӯҳзҡ„и®ёеӨҡең°еҢәеңЁдёүеҚҒеӨҡе№ҙеүҚпјҢиҝҳеҸ—зқҖд»Ҙж”ҝж•ҷеҗҲдёҖдёәзү№еҫҒзҡ„е°Ғе»әеҶңеҘҙеҲ¶зҡ„з»ҹжІ»пјҢе®ғжҜ”дҝ„еӣҪдёҖе…«е…ӯдёҖе№ҙеүҚзҡ„еҶңеҘҙеҲ¶жңүзқҖжӣҙеӨ§зҡ„иҗҪеҗҺжҖ§гҖӮиҝҷз§ҚеҲ¶еәҰзҡ„иҗҪеҗҺжҖ§дёҺз”ҹдә§еҠӣжүҖеёҰжқҘзҡ„еҺҹе§ӢжҖ§е‘ҲзҺ°дёәжҒ¶жҖ§еҫӘзҺҜзҠ¶жҖҒпјӣеҗҢж—¶пјҢеҺҶд»Јзҡ„дёӯе…ұз»ҹжІ»иҖ…еҜ№и—Ҹж—Ҹзҡ„ж°‘ж—ҸеҺӢиҝ«дёҺи—Ҹж—Ҹж”ҝж•ҷеҗҲдёҖзҡ„з»ҹжІ»з»“еҗҲиө·жқҘпјҢеҸҲд»Һж №жң¬дёҠйҒҸеҲ¶дәҶз”ҹдә§еҠӣзҡ„еҸ‘еұ•пјҢд»ҺиҖҢйҖ жҲҗдәҶз»ҸжөҺеҸ‘еұ•зҡ„зј“ж…ўз”ҡиҮіеҒңж»һгҖӮ

еҶңеҘҙеҲ¶еңЁи§Јж”ҫеҗҺзҡ„иў«еәҹйҷӨе’Ңе®һиЎҢж°‘дё»ж”№йқ©пјҢдҪҝи—ҸеҢәзҡ„з»ҸжөҺеңЁдёҖдёӘж—¶жңҹеҶ…жңүдәҶиҫғдёәиҝ…йҖҹзҡ„еҸ‘еұ•гҖӮдҪҶдәҢеҚҒеӨҡе№ҙеүҚзҡ„йӮЈеңәжһҒдёәжғЁз—ӣзҡ„еҺҶеҸІж•ҷи®ӯзҡ„вҖңдәӢ件вҖқе’ҢеҗҺжқҘзҡ„еҚҒе№ҙеҠЁд№ұеҸҲжӢ–дҪҸдәҶи—Ҹж—ҸзӨҫдјҡеүҚиҝӣзҡ„жӯҘдјҗгҖӮ

зӨҫдјҡдё»д№үжқЎд»¶дёӢз”ҹдә§иө„ж–ҷе…¬жңүеҲ¶зҡ„е»әз«ӢжҳҜи—Ҹж—ҸеҺҶеҸІдёҠдёҖж¬ЎзңҹжӯЈж„Ҹд№үдёҠзҡ„йЈһи·ғгҖӮдҪҶзӨҫдјҡдё»д№үеҲ¶еәҰзҡ„дјҳи¶ҠжҖ§е№¶дёҚж„Ҹе‘ізқҖз”ҹдә§еҠӣе’Ңз”ҹдә§е…ізі»зҡ„зҹӣзӣҫиҝҗеҠЁе°ұжӯӨз»“жқҹгҖӮеҖјеҫ—жҲ‘们永иҝңжұІеҸ–зҡ„ж•ҷи®ӯд№ӢдёҖе°ұжҳҜпјҢдёҚжҳҜеҰӮдҪ•дҪҝдёҡе·Іж‘Ҷи„ұеҶңеҘҙеҲ¶зҡ„и—Ҹж°‘ж—Ҹжӣҙдёәеӣ ең°еҲ¶е®ңең°жӣҙдёәиҝ…йҖҹең°еҸ‘еұ•з”ҹдә§еҠӣпјҢиҖҢжҳҜејәиЎҢдҪҝеҘ№жҺҘеҸ—дәәж°‘е…¬зӨҫеҲ¶еәҰгҖӮе®һи·өиҜҒжҳҺпјҢеёҰжңүеҺҹе§ӢжҖ§зҡ„з”ҹдә§еҠӣпјҢеңЁе…¬зӨҫеҲ¶дёӢпјҢдёҚиғҪд№ҹдёҚеҸҜиғҪеҸ‘жҢҘеҮәиҮӘиә«зҡ„жҙ»еҠӣпјҢе®ғиҝҳдёҚиғҪе®Ңе…ЁйҖӮеә”е…¬зӨҫеҲ¶иҝҷз§Қй«ҳеәҰзӨҫдјҡеҢ–зҡ„з”ҹдә§з»„з»ҮгҖӮ

еҚҒе№ҙеҠЁд№ұж—¶жңҹпјҢеңЁи—ҸеҢәиҝҳеҮәзҺ°дәҶдёҖз§Қз”ҹдә§зӣІзӣ®жҖ§гҖӮиҝҷе°ұжҳҜе°Ҷи®ёеӨҡзҡ„иҚүеңәж”№йҖ жҲҗеҶңз”°пјҢз»“жһңдҪҝз”ҹжҖҒе№іиЎЎдёҘйҮҚеӨұи°ғпјҢеҠ д№Ӣж°‘ж—Ҹй—®йўҳдёҠзҡ„е·ҰеҖҫй”ҷиҜҜпјҢйҖ жҲҗдәҶи—ҸеҢәз»ҸжөҺзҡ„ж··д№ұе’Ңз”ҹжҙ»зҡ„жӣҙиҙ«еӣ°гҖӮ

и—Ҹж°‘ж—ҸжүҖз”ҹжҒҜзҡ„йқ’и—Ҹй«ҳеҺҹпјҢжө·жӢ”й«ҳпјҢж°”еҖҷжҒ¶еҠЈпјҢдёҺеҶ…ең°дәӨйҖҡдёҚдҫҝпјҢиҝҷе°ұйҖ жҲҗдәҶең°зҗҶзҺҜеўғдёҠзҡ„дёҘйҮҚй—ӯеЎһгҖӮдёҖдёӘж°‘ж—ҸиҰҒеҸ‘еұ•пјҢйҷӨдәҶе…¶д»–йҮҚиҰҒеӣ зҙ еӨ–пјҢиҝҳиҰҒжңүдёӨз§ҚеҠӣйҮҸзҡ„дҝғиҝӣпјҡдёҖжҳҜеӨ–еҠӣзҡ„жҺЁеҠЁпјҢдёҖжҳҜеҶ…еҠӣзҡ„е–·еҸ‘гҖӮз”ұдәҺең°зҗҶзҺҜеўғзҡ„й—ӯеЎһпјҢдҪҝи—Ҹж—ҸзӣёеҜ№е…¶д»–ж°‘ж—ҸжқҘиҜҙиҝҳиҫғе°‘дёҖз§ҚеӨ–еҠӣзҡ„жҺЁеҠЁпјҢиҝҷе°ұдҪҝеҶ…еҠӣеңЁеҫҲеӨ§зЁӢеәҰдёҠзјәд№ҸеҲәжҝҖпјҢе‘ҲзҺ°еҮәдёҖз§ҚзӣёеҜ№еҮқеҠЁзҠ¶жҖҒпјҢжҲ–иҖ…иҜҙеҶ…еҠӣеӨ„дәҺдёҖз§ҚвҖңзј“еҠЁвҖқзҠ¶жҖҒгҖӮиҝҷе°ұеңЁе®ўи§ӮдёҠйҖ жҲҗдәҶи—Ҹж°‘ж—Ҹзҡ„вҖңеӯӨзӢ¬вҖқвҖ”вҖ”еҺҶеҸІзҡ„вҖңеӯӨзӢ¬вҖқдёҺзҺ°е®һзҡ„вҖңеӯӨзӢ¬вҖқгҖӮ

з”ұдәҺд»ҘдёҠиҜёеӨҡеҺҹеӣ пјҢи—Ҹж°‘ж—Ҹз”ҹжҙ»е°ұе…·жңүжһҒе…¶еҘҮзү№зҡ„еӨҚжқӮжҖ§гҖӮе°Ҫз®ЎжңүдёӘеҲ«зҜҮд»ҖпјҲеҰӮгҖҠжӢҙеңЁзүӣзҡ®з»ідёҠзҡ„йӯӮгҖӢпјүеҜ№дәҺиҝҷеӨҚжқӮжҖ§жңүдәҶдёҖе®ҡзҡ„жҸӯзӨәпјҢдҪҶеӨ§еӨҡж•°дҪңе“ҒеҚҙжҠҠзқҖзңјзӮ№ж”ҫеңЁеҚҒе№ҙеҠЁд№ұж—¶жңҹдәәзү©зҡ„е‘ҪиҝҗдёҠпјҢиҖҢеҜ№дәҺд»ҠеӨ©еӨҚжқӮзҡ„з”ҹжҙ»пјҢд»ҘеҸҠз”ҹжҙ»дёӯеҗ„з§Қеҗ„ж ·зҡ„дәәеҚҙиЎЁзҺ°еҫ—дёҚеӨҡгҖӮиҝҷжҳҜеҖјеҫ—и—Ҹж—ҸжҜҸдёӘд»ҺдәӢе°ҸиҜҙеҲӣдҪңзҡ„дәәеҝ…йЎ»йҮҚи§Ҷзҡ„й—®йўҳгҖӮ

еҪ“然пјҢдҪң家дёҚжҳҜдј з»ҸеёғйҒ“иҖ…пјҢдҪңе“ҒдёҚжҳҜж•ҷ科д№ҰгҖӮдҪңиҖ…зҡ„дё»иҰҒиҒҢиҙЈжҳҜд»Һз”ҹжҙ»еҮәеҸ‘пјҢеҲӣйҖ еҮәеҜҢжңүзҫҺеӯҰж„Ҹд№үдёҺе®ЎзҫҺд»·еҖјзҡ„иүәжңҜе…ёеһӢжқҘпјҢиҖҢдёҚжҳҜз”ЁиҮӘе·ұзҡ„笔еҺ»и®ӯеҜјдәә们жҖҺж ·еҒҡгҖӮе°ҸиҜҙзҡ„иүәжңҜж•ҲжһңеңЁдәҺвҖңжҪң移й»ҳеҢ–вҖқпјҢиҷҪ然е°ҸиҜҙзҡ„еҲӣдҪңдёҺе®ғзҡ„е®ўи§Ӯж•ҲжһңеұһдәҺзӣёеҜ№зӢ¬з«Ӣзҡ„еҗ„иҮӘиҢғз•ҙгҖӮиҖҢеҜ№дәҺд»Ҙз ”з©¶иҝҷдёӨдёӘзӣёеҜ№зӢ¬з«ӢиҢғз•ҙзҡ„зӣёдә’еҲ¶зәҰзӣёдә’еҪұе“Қзҡ„规еҫӢдёәе·ұд»»зҡ„вҖңжҺҘеҸ—зҫҺеӯҰвҖқпјҢжҲ‘们зҡ„дҪң家д№ҹеҫҲжңүеҝ…иҰҒеҺ»вҖңжҺҘеҸ—вҖқпјҢеҺ»жҺўи®ЁгҖӮ

еҪ“д»Ји—Ҹж—ҸзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙиҝҳеҝ…йЎ»жҸӯзӨәгҖҒжҳҫзҺ°и—Ҹж°‘ж—Ҹзү№жңүзҡ„ж°”иҙЁе’Ңжғ…ж„ҹгҖӮиҝҷз§Қзү№жңүзҡ„ж°”иҙЁдёҺжғ…ж„ҹжң¬иә«еҢ…ж¶өзқҖжҲ‘们иҝҷдёӘж°‘ж—ҸдёҺеӨ§иҮӘ然дҪңж–—дәүпјҢд»ҘеҸҠдәәдёҺдәәд№Ӣй—ҙеңЁдёҚеҗҢдәӨеҫҖж—¶жүҖиЎЁзҺ°еҮәжқҘзҡ„дёҖз§ҚеҶ…еңЁзҡ„зІҫзҘһзҙ иҙЁпјҢе®ғеҗҢж—¶ж„Ҹе‘ізқҖжҲ‘们иҝҷдёӘж°‘ж—ҸжҪңеңЁзҡ„зІҫзҘһеҠӣйҮҸгҖӮиҝҷз§Қжғ…ж„ҹе’Ңж°”иҙЁжҳҜжҲ‘们иҝҷдёӘж°‘ж—Ҹеҙӣиө·зҡ„зІҫзҘһеҹәзЎҖгҖӮдәӢе®һдёҠжңүдәӣдҪңе“Ғе·ІеңЁдёҖе®ҡзЁӢеәҰдёҠжҸӯзӨәеҮәдәҶиҝҷз§Қжғ…ж„ҹдёҺж°”иҙЁгҖӮеҰӮжүҺиҘҝиҫҫеЁғзҡ„гҖҠжІЎжңүжҳҹе…үзҡ„еӨңгҖӢдёӯзҡ„зҸ зҺӣдёҺжӢүеҗүдҝ©дәәзҡ„жҖ§ж јзҡ„еЎ‘йҖ пјҢе°ұйҖҸеҮәж„ҡжҳ§дҪҶеҸҲд»Өдәәй’ҰдҪ©гҖҒиөһеҸ№зҡ„жғ…ж„ҹдёҺж°”иҙЁгҖӮ

жҲ‘们еӨ„еңЁдёҖдёӘйңҖиҰҒдјҹеӨ§и—Ҹж—ҸдҪң家иҖҢиҝҳжІЎжңүеҮәзҺ°дјҹеӨ§дҪң家пјҢеә”иҜҘдә§з”ҹеҸІиҜ—иҖҢиҝҳжІЎжңүеҮәзҺ°еҸІиҜ—зҡ„ж—¶д»ЈпјҢиҝҷе°ұйңҖиҰҒжҲ‘们зҡ„и—Ҹж—ҸдҪң家жҜ”еҶ…ең°е…¶д»–ж°‘ж—ҸдҪң家жӣҙеҝ«ең°зј©зҹӯиҮӘе·ұзҡ„еҲӣдҪңе‘ЁжңҹгҖӮиҖҒжҳҜж»һз•ҷеңЁе·ІеҸ–еҫ—зҡ„еҲӣдҪңж°ҙе№ідёҠпјҢе°ұж„Ҹе‘ізқҖиҗҪеҗҺгҖӮйҹ§жҖ§еӣә然йҮҚиҰҒпјҢдҪҶдёҚиғҪж»Ўи¶і60еҲҶпјҢд№ҹдёҚиғҪж»Ўи¶ідёғе…«еҚҒеҲҶпјҢжҲ‘们жһҒйңҖдёҖз§ҚеҶІеҮ»еҠӣгҖӮжҲҳз•ҘдёҠдёҚиғҪиҪ»зҺҮпјҢд№ҹдёҚиғҪиҮӘеҚ‘иҮӘиҙұгҖӮеҸӘиҰҒжҲ‘们и—Ҹж—ҸдҪң家дёҘиӮғең°жӯЈи§ҶзҺ°е®һпјҢе’Ңе…ЁеӣҪж–ҮеӯҰеҸ‘еұ•ж°ҙе№ізҡ„е·®и·қе°ұдёҖе®ҡиғҪеӨҹзј©зҹӯгҖӮ

еӣӣгҖҒе…ідәҺиЎЁзҺ°жүӢжі•зҡ„еӨҡж ·еҢ–еҸҠе…¶е®ўи§ӮиғҢжҷҜ

жҲ‘们зҹҘйҒ“пјҢд»ҺзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙз»“жһ„зҡ„и§’еәҰзңӢпјҢеҸҜеҲҶдёәдёүдёӘиҰҒзҙ пјҢеҚідәәзү©гҖҒжғ…иҠӮгҖҒзҺҜеўғпјӣд»Һе°ҸиҜҙзҡ„еҸ‘еұ•еҺҶеҸІзңӢпјҢе‘ҲзҺ°дёәдёүдёӘйҳ¶ж®өпјҢеҚіз”ҹжҙ»ж•…дәӢеҢ–зҡ„еұ•зӨәйҳ¶ж®өпјҢд»Ҙдәәзү©еҶ…еҝғдё–з•Ңе®ЎзҫҺеҢ–дёәдё»иҰҒзү№еҫҒзҡ„еӨҡе…ғеҢ–зҡ„еұ•жӯЈйҳ¶ж®өгҖӮжңүдәәи®ӨдёәпјҢжҲ‘еӣҪзӣ®еүҚе°ҸиҜҙзҡ„еҸ‘еұ•еұ•зӨәеӨ„дәҺ第дёүдёӘйҳ¶ж®өпјҢеҚізҺҜеўғеҝғзҗҶжҖ§йҳ¶ж®өгҖӮдҪҶе®ўи§ӮзҺ°е®һиЎЁжҳҺпјҢзҺ°еңЁзҡ„е°ҸиҜҙеҲӣдҪң并дёҚе®Ңе…ЁжҳҜзҺҜеўғеҝғзҗҶжҖ§е°ҸиҜҙпјҢе®ғеңЁжҲ‘еӣҪзҡ„д»ҠеӨ©е№¶жІЎжңүеҚ дё»жөҒгҖӮ

дҪңдёәеҝғжҖҒе°ҸиҜҙпјҢеңЁжң¬дё–зәӘзҡ„欧зҫҺжӣҫйЈҺиЎҢдёҖж—¶пјҢ并дә§з”ҹдәҶи®ёеӨҡд»ҘеҲӣдҪңеҝғжҖҒжҖ§е°ҸиҜҙи§Ғй•ҝзҡ„жқ°еҮәдҪң家е’ҢдёҚжңҪдҪңе“ҒгҖӮдҪҶд»ҺеӣӣеҚҒе№ҙд»Јд»ҘеҗҺпјҢе®ғзҡ„еҠҝеӨҙе·ІжёҗиЎ°ејұгҖӮзҺ°еңЁд»ҘжҸӯзӨәзҺҜеўғеҝғзҗҶдёәдё»зҡ„еҲӣдҪңж–№жі•пјҲеҰӮвҖңж„ҸиҜҶжөҒвҖқзӯүпјүеҸӘжҳҜдҪңдёәдёҖз§ҚиүәжңҜжүӢжі•иў«еҪ“д»ЈдҪң家жүҖеҖҹйүҙгҖӮ

ж— з–‘пјҢеңЁе°ҸиҜҙеҲӣдҪңж–№жі•зҡ„еҗ„дёӘеҸ‘еұ•йҳ¶ж®өпјҢдёӯеӨ–дҪң家еҜ№е°ҸиҜҙзҡ„е…¶дёӯзҡ„жҹҗдёҖдёӘиҰҒзҙ иҝӣиЎҢдәҶеӨ§йҮҸзҡ„йӣҶдёӯзҡ„жҺўзҙўгҖӮжҺўзҙўеҲ°зҺ°еңЁпјҢеҜ№дәҺе°ҸиҜҙеӨҡж ·еҢ–зҡ„иЎЁзҺ°жүӢж®өпјҢз§ҜзҙҜдәҶжһҒдёәдё°еҜҢзҡ„з»ҸйӘҢгҖӮиҝҷз§Қз»ҸйӘҢзҡ„з§ҜзҙҜпјҢдёәе°ҸиҜҙжҜҸдёҖиҰҒзҙ жӣҙй«ҳжӣҙж·ұе…Ҙзҡ„жҺўзҙўжү“дёӢдәҶеқҡе®һзҡ„еҹәзЎҖгҖӮд»ҠеҗҺзҡ„жҺўзҙўе°ҶжҳҜе…Ёйқўзҡ„жҺўзҙўпјҢиҖҢз»қдёҚдјҡжҳҜеӯӨз«Ӣзҡ„вҖңеҚ•жү“дёҖвҖқгҖӮдәӢе®һдёҠпјҢеүҚдәәеҜ№е°ҸиҜҙеҲӣдҪңзҡ„еҠҹз»©пјҢдёҚдјҡд№ҹдёҚиғҪи®©жҲ‘们д»ҠеӨ©еҸӘдҫ§йҮҚдәҺе°ҸиҜҙзҡ„жҹҗдёҖдҫ§йқўгҖӮ

еҪ“然пјҢз”ұдәҺеҸ—ж–ҮеҢ–дј з»ҹзҡ„еҪұе“Қд»ҘеҸҠдёӯеӣҪж°‘дј—зҡ„е®ЎзҫҺи§Ӯзҡ„еҪұе“ҚпјҢиҝ‘д»Јд»ҘиҮіеҪ“д»ЈпјҢдёӯеӣҪеҜ№зҺҜеўғеҝғзҗҶжҖ§е°ҸиҜҙиҝҳжІЎжңүиҝӣиЎҢиҝҮдё°еҜҢзҡ„иҫғдёәе№ҝжіӣзҡ„жҺўзҙўпјҲвҖ”вҖ”еҪ“然дёҚжҳҜз»қеҜ№жІЎжңүгҖӮжң¬дё–зәӘдёүеӣӣеҚҒе№ҙд»ЈжӣҫжңүдәәжҺўзҙўиҝҮпјҢеҰӮеҲҳе‘җйёҘгҖҒж–Ҫиӣ°еӯҳгҖҒз©Ҷж—¶иӢұзӯүеҪўжҲҗжүҖи°“вҖңж–°ж„ҹи§үжҙҫвҖқгҖӮиҝ‘е№ҙжқҘзҡ„зҺӢи’ҷзӯүдәәзҡ„жҺўзҙўпјүпјҢжүҖд»ҘйҖ жҲҗдәҶдёҖз§ҚеҒҮиұЎпјҢдјјд№ҺзҺҜеўғеҝғзҗҶжҖ§е°ҸиҜҙзү№еҲ«иө°иҝҗпјҢеҘҪиұЎеӨ§жңүжҲҗдёәе°ҸиҜҙеҲӣдҪңдё»жөҒзҡ„и¶ӢеҠҝгҖӮ

дҪҶжҳҜпјҢжҢүз…§е®ўи§ӮеҸ‘еұ•и§„еҫӢжқҘзңӢпјҢиҝҷжҳҜдёҚеҸҜиғҪзҡ„гҖӮдәҢеҚҒдё–зәӘе…«еҚҒе№ҙд»Јзҡ„дёӯеӣҪпјҢе°Ҫз®ЎеңЁз»ҸжөҺдёҠдёҺдё–з•ҢжҖ»зҡ„ж°ҙе№ідёҚе№іиЎЎпјҢдҪҶеҪ“д»ЈдёӯеӣҪжӯЈд»ҘиҮӘе·ұеқҡе®һзҡ„жӯҘдјҗи¶Ӣеҗ‘дәҺдё–з•ҢжҖ»зҡ„ж°ҙе№ігҖӮеңЁж„ҸиҜҶдёҠпјҢеҪ“д»ЈдёӯеӣҪд№ҹжӯЈеңЁе°ҶиҮӘе·ұиһҚжұҮдәҺдё–з•ҢжҪ®жөҒд№ӢдёӯгҖӮйӮЈд№ҲпјҢе°ҸиҜҙзҡ„еҸ‘еұ•пјҢе®ғдёҚдјҡи„ұзҰ»еҪ“д»ЈдёӯеӣҪеҸ‘еұ•зҡ„жҖ»и¶ӢеҠҝпјҢиҖҢеӣһеҲ°иҝҮеҺ»ж¬§зҫҺжӣҫйЈҺиЎҢиҝҮзҡ„зҺҜеўғеҝғзҗҶжҖ§е°ҸиҜҙдёӯеҺ»гҖӮжӯЈеҰӮдёӯеӣҪдёҚдјҡеӣ дёәжІЎжңүз»ҸеҺҶвҖңжӯЈе°”е…«з»ҸвҖқзҡ„иө„жң¬дё»д№үзӨҫдјҡеҸ‘еұ•йҳ¶ж®өиҖҢеҶҚеӣһиҝҮеӨҙеҺ»жӯЈжӯЈз»Ҹз»Ҹең°иЎҘдёҠиҝҷдёҖйҳ¶ж®өдёҖж ·пјӣжӯЈеҰӮд»Ҙз”өеӯҗи®Ўз®—жңәжҺ§еҲ¶дёәж Үеҝ—зҡ„зҺ°д»ЈеҢ–е·ҘдёҡдёҚдјҡеӣһеҲ°и’ёжұҪжңәж—¶д»ЈдёҖж ·гҖӮеҰӮжһңйӮЈж ·пјҢе®ғе°ұиҝқиғҢдәҶеҺҶеҸІеүҚиҝӣзҡ„规еҫӢгҖӮ

д»ҘдёӯеӣҪеҪ“д»Је°ҸиҜҙжҖ»ж°ҙе№ідҪңеҸӮз…§пјҢжҲ‘们зңӢеҲ°еҪ“д»Ји—Ҹж—ҸзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙеҒҸйҮҚдәҺжғ…иҠӮжҖ§е°ҸиҜҙгҖӮиҖҢдәәзү©жҖ§ж јеҢ–е°ҸиҜҙгҖҒзҺҜеўғеҝғзҗҶжҖ§е°ҸиҜҙе°Ҫз®Ўд№ҹжңүпјҢдҪҶж•°йҮҸдёҚеӨҡгҖӮ

еҪ“д»Ји—Ҹж—ҸзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙд№ӢжүҖд»Ҙд»Ҙж•…дәӢжҖ§е°ҸиҜҙпјҲе°Өе…¶жҳҜз”Ёи—ҸиҜӯж–ҮеҲӣдҪңзҡ„е°ҸиҜҙпјүеҚ еӨҡж•°пјҢиҝҷжҳҜеӣ дёәеҪ“д»Ји—Ҹж—ҸзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙиө·жӯҘиҫғжҷҡпјҲжҳҜиҝ‘еҮ е№ҙжүҚе…ҙиө·пјүпјҢеӣ жӯӨеңЁз»“жһ„жүӢжі•дёҠиЎЁзҺ°еҫ—жҜ”иҫғйҷҲж—§пјӣеҸҰдёҖж–№йқўпјҢжҳҜдёҺи—Ҹж—Ҹзҡ„ж°‘й—ҙж–ҮеӯҰжңүзқҖзӣҙжҺҘе’Ңй—ҙжҺҘзҡ„е…ізі»гҖӮдё°еҜҢзҡ„и—Ҹж—Ҹж°‘й—ҙж•…дәӢж— и®әжҳҜд»Ҙе”ұдёәдё»гҖҒд»ҘеҸҷиҝ°дёәиҫ…зҡ„пјҢиҝҳжҳҜзәҜеҸҷиҝ°жҖ§зҡ„пјҢйғҪжңүеҫҲејәзҡ„ж•…дәӢжҖ§гҖӮиҝҷдәӣж°‘й—ҙж•…дәӢеңЁд»ҠеӨ©зҡ„ж°‘й—ҙж–ҮеӯҰдёӯд»Қ然еҚ жңүзӣёеҪ“зҡ„ең°дҪҚгҖӮжҲ‘们зҡ„е°ҸиҜҙдҪңиҖ…们е°ұзӣҙжҺҘжҲ–й—ҙжҺҘең°еҸ—еҲ°ж°‘й—ҙж–ҮеӯҰзҡ„еӯ•иӮІе’ҢеҪұе“ҚгҖӮ

еҪ“然пјҢж•…дәӢжҖ§е°ҸиҜҙжңүе®ғдј—еӨҡзҡ„иҜ»иҖ…пјҢе°Өе…¶жҳҜж–ҮеҢ–еұӮж¬ЎиҫғдҪҺзҡ„иҜ»иҖ…зҫӨгҖӮжҲ‘们既然жҸҗеҖЎж–Үиүәдёәдәәж°‘жңҚеҠЎпјҢе°ұдёҚиғҪдёҚйЎҫеҸҠеҲ°зҫӨдј—зҡ„иҝҷз§ҚйңҖжұӮгҖӮиҝ‘еҮ е№ҙжқҘйҖҡдҝ—ж–ҮеӯҰзҡ„зӣӣиЎҢпјҢе°ұиҜҙжҳҺдәҶиҝҷдёӘй—®йўҳгҖӮзҺҜеўғеҝғзҗҶжҖ§е°ҸиҜҙзҡ„ж¬ЈиөҸеҜ№иұЎдё»иҰҒжҳҜж–ҮеҢ–еұӮж¬Ўиҫғй«ҳзҡ„иҜ»иҖ…зҫӨгҖӮжҲ‘们иғҪдёҚиғҪеҲӣйҖ еҮәдёҖз§Қжғ…иҠӮжҖ§ејәпјҢдәәзү©жҖ§ж јеҫҲжҳҫжҳҺпјҢиҖҢзҺҜеўғеҝғзҗҶеҸҲжҢ–жҺҳеҫ—еҫҲж·ұзҡ„е°ҸиҜҙе‘ўпјҹжҲ‘д»ҘдёәжҳҜеҸҜд»Ҙзҡ„гҖӮжұүж—ҸдҪңе®¶еј е®Үзҡ„вҖңжҙ»й¬јвҖқеңЁиҝҷж–№йқўзҡ„жҺўзҙўе°ұеҖјеҫ—жҲ‘们注ж„ҸгҖӮ

жүҖд»ҘпјҢиҰҒжҸҗй«ҳеҪ“д»Ји—Ҹж—ҸзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙзҡ„иүәжңҜиҙЁйҮҸпјҢе°ұеҫ—еҜ№зҹӯзҜҮе°ҸиҜҙзҡ„дёүдёӘиҰҒзҙ иҝӣиЎҢе…Ёйқўзҡ„ж·ұе…Ҙзҡ„з»јеҗҲжҺўзҙўгҖӮе°ҸиҜҙпјҢйҰ–е…Ҳеә”иҜҘжҳҜиүәжңҜе“ҒпјҢиҖҢжҖқжғіжҖ§гҖҒзӨҫдјҡжҖ§гҖҒж—¶д»ЈжҖ§йғҪжҳҜд»ҺиүәжңҜжҖ§дёӯжё—йҖҸеҮәжқҘзҡ„гҖӮжҜ”еҰӮеҘҪй…’пјҢе®ғйҰ–е…Ҳеҝ…йЎ»жҳҜй…’пјҢе…¶ж¬ЎжүҚиғҪе“ҒиөҸе®ғзҡ„иүІгҖҒйҰҷгҖҒе‘ігҖӮ

йӮЈд№ҲпјҢеҪ“д»Ји—Ҹж—ҸзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙжңүеҸҜиғҪиҝӣиЎҢеӨҡз§ҚиүәжңҜжүӢжі•жҺўзҙўзҡ„е®ўи§ӮиғҢжҷҜеҸҠе…¶еүҚжҷҜеҰӮдҪ•е‘ўпјҹ

еҪ“д»Јж°‘ж—Ҹй’ҲеҜ№е®—ж•ҷиҖҢдә§з”ҹзҡ„дёҖз§ҚеҜ№дәҺиҮӘиә«и®ӨиҜҶзҡ„жҖ»и¶ӢеҠҝпјҢжӯЈеңЁж”№еҸҳзқҖж•ҙдёӘж°‘ж—Ҹзҡ„зІҫзҘһз»“жһ„пјҢе®ғд№ҹеҝ…然еҪұе“ҚзқҖж•ҙдёӘж°‘ж—Ҹзҡ„з”ҹжҙ»гҖӮжӣҙдҪ•еҶөеҪ“д»ЈзӨҫдјҡзү©иҙЁж–ҮжҳҺдёҺзІҫзҘһж–ҮжҳҺзҡ„е»әи®ҫжӯЈеңЁејәжңүеҠӣең°зӣҙжҺҘеҪұе“ҚзқҖиҝҷдёӘжҖ»и¶ӢеҠҝгҖӮе®—ж•ҷдёҺдәәеҸ‘з”ҹзҡ„жҳҫжҳҺзҡ„е’Ңйҡҗи”Ҫзҡ„зҹӣзӣҫеҶІзӘҒпјҢдёҖж–№йқўиЎЁзҺ°еңЁдәәзҡ„иЎҢеҠЁдёҠпјҢеҸҰдёҖж–№йқўиЎЁзҺ°еңЁдәәзҡ„еҝғзҗҶдёҠгҖӮиҖҢдё”еҗҺиҖ…зҡ„иЎЁзҺ°жҜ”еүҚиҖ…жӣҙдёәеӨҚжқӮгҖӮиҝҷз§ҚиЎЁзҺ°еңЁдәәзҡ„еҝғзҗҶдёҠзҡ„вҖңйҡҗи”ҪвҖқзҡ„зҹӣзӣҫеҶІзӘҒжӯЈжҳҜжқҘиҮӘзӨҫдјҡеҺӢжҠ‘пјҲеҪ“然жҳҜе№ҝд№үзҡ„еҺӢжҠ‘пјүзҡ„вҖңиҪ¬з§»вҖқгҖӮж— и®әиҝҷвҖңиҪ¬з§»вҖқзҡ„вҖңиҝҗеҠЁвҖқжҳҜвҖңйҖҶеҗ‘вҖқзҡ„пјҢиҝҳжҳҜвҖңйЎәеҗ‘вҖқзҡ„пјҢжҲ‘们йғҪдјҡзңӢеҲ°иҝҷдёҖж—¶жңҹзӨҫдјҡжҖ§еҝғзҗҶжҪ®жөҒзҡ„гҖӮ

и—Ҹдј дҪӣж•ҷжҳҜеҚғзҷҫе№ҙжөҒдј дёӢжқҘзҡ„пјҢе®ғеңЁж•ҙдёӘи—Ҹж°‘ж—Ҹзҡ„еҝғзҗҶдёҠеҚ жңүејәеӨ§зҡ„ең°дҪҚгҖӮеңЁзҘһеӯҰжҖқжғізҡ„жқҹзјҡдёӢпјҢдәә们жҖ»жҳҜжҠҠиҮӘе·ұзҪ®дәҺзҘһдҪӣзҡ„и„ҡдёӢпјҢдёҺзҘһдҪӣзӣёжҜ”пјҢиҮӘе·ұиҝһдёҖзІ’з ӮеӯҗйғҪдёҚеҰӮгҖӮеҸҜжҳҜзҺ°еңЁпјҢдәә们зҡ„иҝҷз§Қи§Ӯеҝөе·ІејҖе§ӢеҠЁж‘ҮпјҢејҖе§ӢжҖҖз–‘е®—ж•ҷвҖ”вҖ”е®ғеҲ°еә•иғҪз»ҷдәәеёҰжқҘд»Җд№Ҳпјҹе®ғжҳҜеҗҰжңүзқҖдёҚеҸҜжҖҖз–‘зҡ„еЁҒеҠӣпјҹдәәзңҹзҡ„дјҡжңүвҖңжқҘдё–вҖқеҗ—пјҹдәҺжҳҜпјҢдәәдёҺе®—ж•ҷеңЁеҝғзҗҶдёҠејҖе§ӢдәҶдёҖеңәеӨҚжқӮзҡ„жӣІжҠҳзҡ„ж–—дәүгҖӮдәәзҡ„еҝғзҗҶжҙ»еҠЁиҪЁиҝ№ж— з–‘жҳҜдёҺдәәзұ»ж–ҮжҳҺеҸІзҡ„жј”еҸҳзәҝзҙўжҲҗжӯЈжҜ”дҫӢзҡ„гҖӮиҝҷе°ұдёәеҝғзҗҶзҺ°е®һдё»д№үиЎЁзҺ°ж–№жі•жҸҗдҫӣдәҶе®ўи§ӮеҹәзЎҖгҖӮйҖҡиҝҮеҜ№дәәзү©еҝғзҗҶзҡ„еұ•зӨәпјҢеІӮдёҚжҳҜеҸҜд»ҘйҖҸи§ҶеҮәзӨҫдјҡзҡ„жҹҗдәӣжң¬иҙЁжҖ§зҡ„дёңиҘҝеҗ—пјҹ

еңЁдәәдёҺе®—ж•ҷзҡ„ж–—дәүдёӯпјҢдәә们еҜ№дәҺиҮӘиә«зҡ„и®ӨиҜҶд№ҹеңЁиҝӣдёҖжӯҘеҠ ж·ұгҖӮеңЁзҘһеӯҰи§Ӯеҝөзҡ„еӨ©е№ідёҠпјҢдәәз®—дёҚдәҶд»Җд№ҲгҖӮеҸҜжҳҜеңЁдәәзҡ„еӨ©е№ідёҠпјҢдәәжңүд»·еҖјгҖӮдәәзҡ„жҖқжғігҖҒиҜӯиЁҖгҖҒиЎҢеҠЁйғҪеә”еҪ“з”ұдәәиҮӘиә«жқҘж”Ҝй…ҚгҖӮдәәжҳҜдёҮзү©д№ӢзҒөпјҢдәәжҳҜж•ҙдёӘе®ўи§Ӯдё–з•Ңзҡ„е°әеәҰгҖӮеҪ“д»Ҡе…«еҚҒе№ҙд»Јзҡ„дёҖеҲҮйғҪеңЁеҪұе“ҚзқҖдәәеҜ№дәәзҡ„и®ӨиҜҶзҡ„иҝҮзЁӢгҖӮеҗҢж—¶пјҢдәә们дёҚжҳҜзӣІзӣ®ең°ж— з«Ҝд№җи§Ӯең°и®ӨиҜҶдәәиҮӘиә«зҡ„д»·еҖјпјҢиҖҢдё”иҮӘи§үең°з»Ҷи…»ең°и®ӨиҜҶиҮӘе·ұгҖӮеҪ“д»Ји—Ҹдәәд№ҹдёҚдҫӢеӨ–гҖӮжӣҙдҪ•еҶөеҪ“д»Ји—Ҹж—Ҹз”ҹжҙ»жңүзқҖжһҒдёәеҘҮзү№зҡ„еӨҚжқӮжҖ§гҖӮдј—жүҖе‘ЁзҹҘпјҢз”ҹжҙ»зҡ„еӨҚжқӮжҖ§дё»иҰҒиЎЁзҺ°еңЁдәәзҡ„еӨҚжқӮдёҠгҖӮеҹәдәҺдәәзҡ„еӨҚжқӮпјҢеҪ“д»Ји—Ҹж—ҸзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙеңЁжҺўзҙўдәәзү©зҡ„еҶҷжі•дёҠпјҢжңүзқҖе№ҝжіӣзҡ„зҺ°е®һеҹәзЎҖгҖӮ

жҲ‘们зҹҘйҒ“пјҢдә”еҚҒе№ҙд»Јд»ҘеҗҺпјҢйӯ”е№»зҺ°е®һдё»д№үд№ӢжүҖд»Ҙе…ҙзӣӣдәҺжӢүдёҒзҫҺжҙІпјҢжҳҜдёҺжӢүдёҒзҫҺжҙІзҡ„зү№ж®ҠеҺҶеҸІе’Ңзү№ж®ҠзҺ°е®һеҲҶдёҚејҖзҡ„гҖӮе“ҘдјҰжҜ”дәҡеҪ“д»ЈдҪң家еҠ иҘҝдәҡ·马尔е…Ӣж–Ҝзҡ„гҖҠзҷҫе№ҙеӯӨзӢ¬гҖӢе……ж»ЎдәҶиҚ’иҜһгҖҒйӯ”е№»е’ҢдёҚеҸҜжҖқи®®зҡ„еҘҮиҝ№пјҢиЎЁйқўдёҠзңӢжқҘдёҚзңҹе®һпјҢдҪҶе®һйҷ…дёҠеҚҙжҳҜеҫҲзңҹе®һзҡ„гҖӮе®ғжҸҸз»ҳдәҶжӢүдёҒзҫҺжҙІжҙ»з”ҹз”ҹзҡ„зҺ°е®һе’Ңзңҹе®һзҡ„еҺҶеҸІгҖӮйӮЈд№ҲпјҢжҲ‘们зҡ„и—Ҹж—ҸдҪң家дёәд»Җд№ҲдёҚеҸҜд»ҘдёҺжӢүдёҒзҫҺжҙІзӣёдјјзҡ„еҺҶеҸІе’Ңе……ж»ЎвҖңйӯ”е№»вҖқиүІеҪ©зҡ„ең°зҗҶзҺҜеўғдёәиғҢжҷҜпјҢд»ҘзӢ¬зү№зҡ„иһҚжұҮеӨҡз§ҚиЎЁзҺ°жүӢжі•еҶҷеҮәиҮӘе·ұзҡ„вҖңзҷҫе№ҙеӯӨзӢ¬вҖқгҖҒвҖңеҚғе№ҙеӯӨзӢ¬вҖқе‘ўпјҹ

жҲ‘们дёҚйңҖиҰҒд№ҹдёҚеҝ…иҰҒз”ҹжҗ¬зЎ¬еҘ—еҲ«дәәзҡ„иүәжңҜиЎЁзҺ°жүӢжі•пјҢи—Ҹж°‘ж—ҸжңүзқҖжҖҺж ·зҡ„з”ҹжҙ»зҺ°е®һпјҢжңүзқҖжҖҺж ·зҡ„зү№ж®ҠеҺҶеҸІе’Ңзү№ж®Ҡзҡ„ең°зҗҶзҺҜеўғпјҢи—Ҹж—ҸдҪң家е°ұеә”еҪ“зӣёеә”ең°йҮҮеҸ–жҖҺж ·зҡ„иүәжңҜжүӢжі•жқҘиЎЁзҺ°гҖӮ

жҖ»д№ӢпјҢи—Ҹж—Ҹзҡ„еҺҶеҸІе’ҢзҺ°е®һз”ҹжҙ»дёәд»ҠеӨ©е…Ёйқўең°й«ҳеұӮж¬Ўең°жҺўзҙўе°ҸиҜҙзҡ„иүәжңҜиЎЁзҺ°жүӢж®өжҸҗдҫӣдәҶе№ҝжіӣзҡ„еҹәзЎҖгҖӮжҲ‘们еә”еҪ“д»ҺзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙзҡ„дёүиҰҒзҙ е…ҘжүӢпјҢе…Ёйқўең°ж·ұе…Ҙең°жҺўи®ЁдёӢеҺ»гҖӮи—Ҹж°‘ж—ҸжүҖеӨ„ең°зҗҶзҺҜеўғзҡ„зү№ж®ҠпјҢеҶҚеҠ и—Ҹж—Ҹе……ж»ЎвҖңзҘһжҖӘвҖқиүІеҪ©зҡ„еҺҶеҸІе’ҢеӨ–з•ҢеҜ№и—Ҹж—Ҹдё–з•Ңзҡ„зҘһз§ҳж„ҹгҖҒеҘҮејӮж„ҹпјҢеҪ“д»Ји—Ҹж—Ҹе°ҸиҜҙж— з–‘жңүзқҖж—¶й—ҙе’Ңз©әй—ҙиғҢжҷҜзҡ„вҖңдјҳеҠҝвҖқпјҢжҳҜиғҪеӨҹйҮҮеҸ–еӨҡз§ҚиүәжңҜиЎЁзҺ°жүӢж®өзҡ„гҖӮеүҚжҷҜж— з–‘жҳҜе…үжҳҺзҡ„пјҢејҖйҳ”зҡ„гҖӮ

ж–°зҡ„з”ҹжҙ»пјҢеҝ«иҠӮеҘҸзҡ„з”ҹжҙ»пјҢе…ЁйҖҹеҸ‘еұ•зҡ„дё–з•Ңж–ҮеӯҰпјҢжӯЈдҝғдҪҝжҲ‘们и—Ҹж—ҸдҪң家еҖҹйүҙеҸӨд»ҠдёӯеӨ–еӨҡз§ҚеӨҡж ·зҡ„еҲӣдҪңж–№жі•пјҢдә§з”ҹеҮәд»Ҙи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–дј з»ҹгҖҒи—Ҹж°‘ж—Ҹж„ҸиҜҶдёәжҜҚдҪ“зҡ„вҖңзҠҸзүӣж–ҮеӯҰвҖқгҖӮ

жҲ‘зӣёдҝЎпјҢжҖ»жңүдёҖеӨ©пјҢз»ҸиҝҮи—Ҹж—ҸдҪң家们дёҚжҮҲзҡ„еҠӘеҠӣпјҢеҪ“д»Ји—Ҹж—ҸзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙдјҡд»ҘжӣҙжҲҗзҶҹзҡ„е§ҝжҖҒеҮәзҺ°еңЁдёӯеӣҪеҪ“д»Јж–ҮеӯҰзҡ„зҷҫиҠұеӣӯдёӯгҖӮ

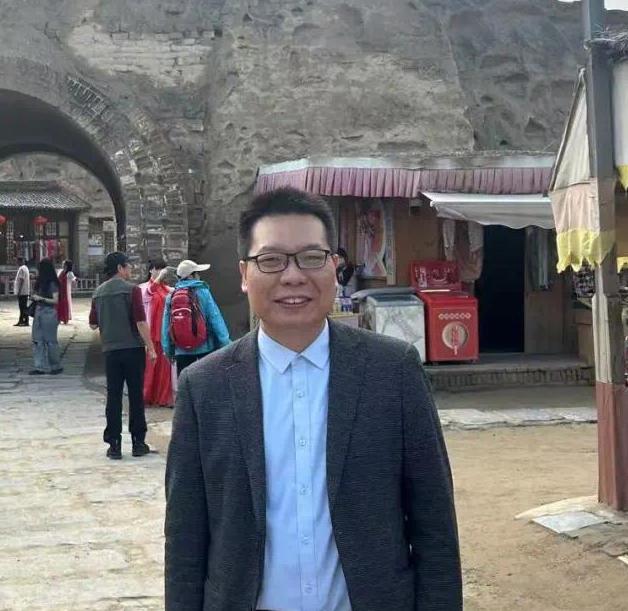

жүҺиҘҝдёңзҸ пјҲ1950пҪһ2011пјүпјҢеҸҲеҗҚиҙҫдёңй”ӢпјҢи—Ҹж—ҸпјҢз”ҳиӮғдҪң家еҚҸдјҡдјҡе‘ҳгҖҒдёӯеӣҪе°‘ж•°ж°‘ж—ҸдҪң家еӯҰдјҡдјҡе‘ҳпјҢеҺҹгҖҠж јжЎ‘иҠұгҖӢжқӮеҝ—дё»зј–гҖӮ1982е№ҙејҖе§Ӣж–ҮеӯҰеҲӣдҪңпјҢж¶үеҸҠе°ҸиҜҙгҖҒж•Јж–ҮгҖҒиҜ„и®әгҖҒзҝ»иҜ‘зӯүж–ҮдҪ“гҖӮи‘—жңүдёӯзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙйӣҶгҖҠеұұжўҒдёҠзҡ„зҷҪ马жҲ–зҲұзҡ„жҠҳзЈЁгҖӢгҖӮдҪңе“ҒиҺ·з”ҳиӮғзңҒе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹж–ҮеӯҰеҲӣдҪңиҜ„еҘ–вҖңй“ңеҘ”马вҖқеҘ–гҖҒз”ҳиӮғзңҒ第дәҢеұҠе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹж–ҮеӯҰеҲӣдҪңиҜ„еҘ–дәҢзӯүеҘ–гҖҒдә”зңҒеҢәи—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰеҲӣдҪңиҜ„еҘ–дәҢзӯүеҘ–гҖҒз”ҳиӮғзңҒ第дёүеұҠе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹж–ҮеӯҰеҲӣдҪңиҜ„еҘ–дјҳз§ҖдҪңе“ҒеҘ–пјҢе…ҘйҖүгҖҠеҪ“д»Ји—Ҹж—ҸзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙйҖүгҖӢгҖӮдёҺдәәеҗҲиҜ‘и—Ҹж—ҸеҸӨе…ёж–ҮеӯҰеҗҚи‘—гҖҠиҜәе°”жЎ‘дёҺиҺ№е©өзҺӣгҖӢгҖӮ1998е№ҙиҺ·з¬¬дёүеұҠе…ЁеӣҪе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹж–ҮеӯҰеҲӣдҪңиҜ—жӯҢеҘ–гҖӮ