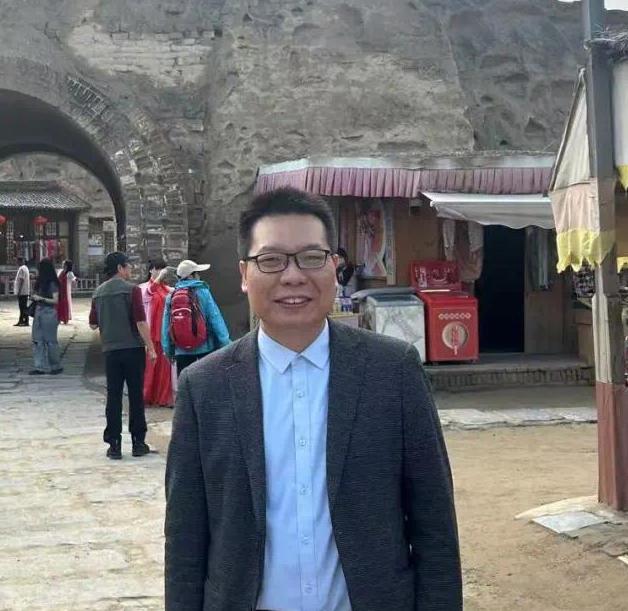

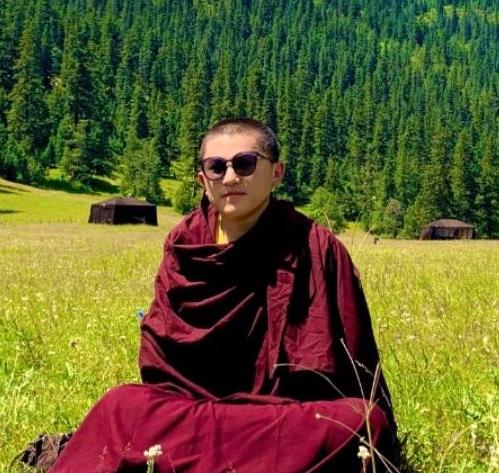

诗人次仁拉措

摘 要:次仁拉措的诗集《灵动的世间》塑造了一个充满个性,富含藏地气质,呈现出灵动飘逸、情感丰盈、神性加持,又外漏一丝淡淡忧愁和孤独的美学特征的抒情主人公形象。这个抒情主人公主要活跃在两个美学空间中,一个是大地空间,另一个是家园空间。大地空间的美学特征一是欣赏、赞美乃至认同大地的精灵,二是融入了人类的历史和生命,三是相信大地伟岸的身躯、巨大的力量和永恒的存在。家园空间的原型是诗人长期工作的地方那曲雄梅和自己的故乡昌都。这个家园空间是一个被诗人赋予了各种少女想象和美好的空间,它或许是森林,或许是木屋,富有爱、品性好的人们美好地生活其中。次仁拉措的空间美学具有广阔的南北视野和独特的空间设计,洋溢着美好、和谐、奉献、感恩的中华美学精神。次仁拉措的诗歌理想是,在诗歌领域,“成为平凡的花种/开出漫山遍野的花骨朵儿”。

关键词:次仁拉措 《灵动的世间》抒情主人公 大地空间 家园空间 空间精神

次仁拉措,女,笔名一朵云,西藏昌都人。《灵动的世间》是次仁拉措2023年4月由西藏人民出版社出版的诗集,收入了诗人最近几年创作的218首诗。《灵动的世间》塑造了一个充满个性,富含藏地气质,呈现出灵动飘逸、情感丰盈、神性加持,又外漏一丝淡淡忧愁的美学特征的抒情主人公形象。这个抒情主人公主要活跃在两个美学空间中,一个是大地空间,另一个是家园空间。大地空间的美学特征一是欣赏、赞美乃至认同大地的精灵,二是融入了人类的历史和生命,三是相信大地伟岸的身躯、巨大的力量和永恒的存在。家园空间的原型是诗人长期工作的地方那曲雄梅和自己的故乡昌都。这个家园空间是一个被诗人赋予了各种少女想象和美好的空间,它或许是森林,或许是木屋,富有爱、品性好的人们美好地生活其中。次仁拉措的空间美学具有浓烈的中华民族美学精神。次仁拉措的诗歌理想是,在诗歌领域,“成为平凡的花种/开出漫山遍野的花骨朵儿”。

一、 一个灵动飘逸、情感丰盈的抒情主人公形象

次仁拉措在诗歌《住在山顶上的爱人》一诗的结尾写道:“我应该成为平凡的花种/开出漫山遍野的花骨朵儿/在这座我未曾到过的琉璃世界。”可以说,这句诗是理解诗集《灵动的世间》中抒情形象的题旨。优秀的抒情诗一般都有一个极具特色的抒情主体。诗集《灵动的世间》的抒情主人公充满个性,富含藏地气质,呈现出灵动飘逸、情感丰盈、神性加持,又外漏一丝淡淡忧愁和孤独的美学特征,我们可以从以下三个方面来认识这个抒情主人公形象。

一是从意象的角度来认识。诗集《灵动的世间》的意象既有大气豪迈的风、火、草原、荒野等,也有本身看似微弱而容易被世人忽略的沙粒、鱼、海草等。这两类意象群的使用,形成了一个外表看似柔弱、忧伤、微不足道但却内心强大、信仰坚定、充满能量的抒情主人公形象。这个抒情主人公形象饱含志气,怀揣理想,独立思考,恰如诗人在诗歌《住在山顶上的爱人》中写道:“开出漫山遍野的花骨朵儿。”诗歌《山野冥思》中这几句可以视作抒情主人公的形象宣言:“一个微不足道的我/也有为你摘星的勇气/而这一切/只不过是爱情的鼓动/促使我渺小且强大。”这首诗就同时拥有这两类意象,晚霞、星象征着勇气,小路、花朵则代表温柔和细致。

二是从“我”和“你”的关系来认识。诗集中出现了大量的描写“我”和“你”关系的诗歌,比如《无题都是伤》《远游》《赠给先生的诗》《瞻仰》《甘南》《看花听海》《托梦的仙鹤》《山野冥思》等。“我”和“你”可以理解为恋人关系,这时候的抒情主人公充满欢喜,也有丝丝的忧伤,是一位多愁善感,思绪繁多,为爱而生的多情少女。“我喜欢他/我就能轻浮在他的上空/我迷恋他/我就能飞翔在他的草原”(《甘南》)。因为喜欢,“你”让“我”患得患失,为你熬尽心思。在诗歌《反镜》中,诗人写道:“暴风雨来临前/ 将你放生/你不该闯入都市的夜。”在《无题都是伤》中尽显抒情主人公的担忧、欢喜、焦虑、憧憬等繁复的情绪:“我把十里春分和万分欢喜/……/满是我对你厚厚的沉沉的不敢敞开的蜜语/……/我们会走散在江湖吗/我们会被风吹散吗/我们/会依旧守着孤山与旧山/隔山沉醉吧。”“我”和“你”也可以理解为“我”与“时代”“社会”的关系。这时候的抒情主人公呈现出对现实世界的爱恋但又试图逃避的的心理。诗人在《爱,很沉》中这样写:“我爱你像大海/深沉却不浑浊/广阔却不迷茫/……/没有花朵/没有群鸟/没有对自由的渴望/一切/都很安静。”这个抒情主人公形象始终是在现实世界中充满信心的,很少表现出一些诗人试图脱离现实烦恼的精神倾向。这个抒情主人公形象始终对爱情(现实世界)充满期待和想象,她期盼“君临天下/……/对月映红帘/抚我多年沧桑(《愿》)”,在爱情受挫的时候,她会优雅地“在人间/拾起过往的云烟(《看花听海》)”。

三是从“我”和“他”的关系来切入。《灵动的世间》中也有不少表达“我”和“他”的关系的诗。如果说, “我”和“你”更多的表达的是男女之爱恋的话,那么,“我”和“他”可以理解为是写对某种理想的追求。这个“他”有可能是诗人对一种审美人格的想象。比如,在诗歌《愧疚的诗》中,歌咏了一个把自己几乎献给了羌塘草原的基层领导拉巴次仁。审美人格的追求,使得“他”形象既务实又艺术。对“他”形象,诗人在《我的基层生活》中这样直接抒情:“他是我眼里/屹立不倒的巨人/他可爱/他勤劳/他温暖。”很明显,基层的生活着实磨炼了诗人,偏远的工作驻地时而停电,时而缺水。这时候,最能体现“人”的品性。在诗歌《走近阿多尼斯(诗五首)》中,“他”形象又化身为叙利亚籍诗人阿多尼斯。阿多尼斯,这位从中东战火中走出来的世界级诗人,用诗歌来为自己浇筑花园和国度。他让诗歌的意义空前重大。“他”形象的伟力、温暖,使得“我”的世界观健康而阳光。虽然,“他”与“我”的距离模糊甚至遥远,并不如“我”和“你”那般亲近随意,但一个想象中的、审美化的“他”总是支撑着“我”的“诗和远方”。诗人这样介绍“我”和“他”对关系:“我会不经意间想起他/这是个秘密/也是我死磕到底不愿承认的事(《一首诗》)。”“他”在抒情主人公的心理永远那么美好:“他是个温暖的人/在凛冽的风中/他也应该是个快乐的人吧(《一首诗》)。”

整体而言,这个抒情主人公形象是充满活力的,是对现实世界充满热爱的,她的宏愿是“开出漫山遍野的花骨朵儿”,虽然时有受伤,但也试图通过对爱情、大自然等美好事务的追求来疗救自己。一个清亮且厚重的抒情主人公形象的成功塑造,使得次仁拉措的诗歌获得了一定的诗学价值。新世纪以来的抒情诗,在某种程度上,出现了一个抒情形象 “我”的审美转向,这个“我”既不像1980年代前期仍然为集体代言,也不似1990年代遁入自己的内心戏谑荒诞,这个“我”重拾诗歌的文学性、诗性,又总是保持着与时代的联系。可以说,新世纪以来的抒情主体的情感更为平和和理性。以2019年徐敬亚、韩庆成主编的《2019中国诗歌年选》为例,李浩《雪》中的“我”孤独却愿为爱赴死;周瑟瑟《饭店》中的“我”清雅又日常;高凯《在太阳背后晒了一夜月亮》中的“我”恍然大悟自己的收获;段新强《退化论》中的“我”回忆自己的初心检视当下的自己,总之,“我”形象的审美性越来越强了,但也呈现出鲜明的时代色彩。[1]次仁拉措笔下的“我”是紧跟新诗这一转向潮流的,并且具有自身藏地的特色。

二、 一个充满力量,值得信赖和依靠的大地空间

次仁拉措的诗歌贴近自然,拥抱大地,营造出了一个大地美学空间。大地是有诗意和伦理的。在次仁拉措的诗中,山、水、湖、沙、云、草、花等自然物象总是值得信赖和依靠的,一个在现代社会受伤的灵魂最终要从大自然中得到安慰和拯救。次仁拉措诗中的大地大致有以下几种美学特征:

首先是对大地精灵的欣赏、赞美乃至认同。对大地精灵的赞美和认同是少数民族诗歌对现代汉语诗歌的一大贡献。它打破了汉诗中对自然物象的感悟、趣味的方式,而是以平等的姿态,生态伦理的思维,和大地精灵对话,向大地精灵学习。的确,在永恒性的面前,人类比起大地精灵并没有优势,甚至显得渺小而脆弱。在藏族诗人笔下,大地精灵的成员丰富多彩,既可以是翱翔天空的雄鹰,也可以是草原上的花草,甚至是世人难以重视的“沙尘”。诗集《灵动的世间》中的大地精灵十分多样,一切的大地的生物都被诗人纳入她的精灵意象群:有富含农业气息的田野、麦苗;有草原上的原始居民和各种动植物;有太阳、月亮、风、云、河等自然物象;等等。

因为认同,所以信任。在诗集《灵动的世间》中,近乎每首诗都透出对大自然的信任。在生命的尽头,愿“常年沉睡于此/在一个没有风的深夜/守候着/野花盛开的季节(《听·守·冥思》)”;在满目创伤看不见黑夜的时候,“一遍一遍清点掉落的星辰/而在狂风里/我仿佛回到了色彩的世界(《偷窥自己》)”;在生活厌倦无聊的时候,因为色林错、当迥山、甲岗山,“风轻柔地拂过/仿佛你在世间的温柔(《活着》)”。在诗集《灵动的世间》,这种信任也是一种拯救。在一个“祛魅”和“光晕消失”的时代,宇宙间的目的、价值、理想和可能性都被解构了,也没有什么自由、创造性、暂时性或神性了,似乎不存在规范甚至真理,一切最终都是毫无意义的。科学理性的过度滥觞,使得现代生命充满恐惧、迷茫和失落。此情此景下,对大地精灵的认同似乎可以某种程度上缓解我们人类的精神危机,为我们人类提供另一种参考。

其次是融入了人类的历史和生命。次仁拉措并非一味地沉浸在大自然中无法自拔,它的大地美学观念融入了人类的历史生活和生命意识。因此,次仁拉措的诗是抒情诗,也可以说是自然诗,但却摆脱了对自然的简单吟唱,也摆脱了对自然的一味崇拜,而是探索人与自然的新型关系,尤其是尝试在自然中疗治伤痛,安顿灵魂。在诗歌《你在秋里》,虽写一个已近暮年的老人的状态,但或许正是这位老人曾经“与烈阳拥抱”,“抓住了隐藏着的月亮的眼泪”,星星、云等万物或许在老人的行囊里,这位老人也许因此获得了某种永恒,淡化了时间流逝带来的悲伤。诗集《灵动的世间》体现出了一种深生态的美学思想。深生态批评相较浅生态美学,就是重视“人与自然”的和谐关系,既反对人类中心主义,也摒弃单纯的保护自然环境,而是把人和自然环境都看做是大自然的平等成员,探索重建人类的意义世界。《你在秋里》这首诗就通过时间的追述,肯定了一位暮年老人的生命意义。

第三是相信大地伟岸的身躯、巨大的力量和永恒的存在。比如在诗歌《墓碑上的印记》中,次仁拉措这样写意象“火种”:“迈过大河/绕过高山/在河里流淌/在风里行走”,通过丈量大地的方式展示大地与火种的联系,一下子提升了“火种”的力度。再比如诗歌《骸骨堆里有我的母亲》中的意象“我”,同样去丈量大地,可以“翻过一座大山/跨过一条河流/告别繁星长夜”,如此一来,“我”的形象再也无法和柔弱的女子联系起来,而呈现出一个坚强、勇敢,令人生敬的女性形象。大地是万物的母亲,是原始的母神(地母)。土地让人的生命得到休息和纯化、再生。大地上的万物:山、水、火、草、花、风等就是大地的代表。藏民族是一个历史悠久的古老民族,藏族的历史可以说就是和大地一起生生不息的历史。一方面,大地为民族的生存发展提供资源和能量,另一方面,大地的伟力也要人们心生敬畏。在这样的背景下,次仁拉措就会发出“只要遇到阳光/就重回人间(《墓碑上的印记》)”。大地深爱着人们,但同时也督促人们不断反省自身,在诗歌《另一只眼睛》中,“大地下沉睡的巨龙”、“风”、“山”都体现出了巨大的能量,最后让抒情形象(你)不得不选择“远行”。

在藏族的民间信仰中,大地信仰的历史非常久远。神湖、圣山的崇拜与藏族百姓的日常生活密不可分。不少地方,都有山神是保护神的传说和信仰。因此,藏族诗人的诗歌普遍形成了一种大地美学空间。这种独特的大地美学思想使得藏族诗歌天然地具有生态性,在处理自然与人、物与人的关系中独树一帜。西方直到美国的奥尔多·利奥波德(Aldo Leopold,1887–1948)提出“大地伦理学”,才开始打破“如画”美学,倡导生态美学。生态审美观念的关键是“修建依然丑陋的人类心灵的感受力”。这意味着:必须对于敏感性进行培养,必须获得“对于自然对象的一种提纯了的纯净趣味”,从而捕捉大地上超越优美和如画风景的审美潜力。[2]笔者认为,藏族诗歌的美学实践一定意义上比奥尔多·利奥波德的“大地伦理学”更为深刻,因为在藏族诗人笔下,连微不足道的“沙尘”(次仁拉措诗中意象)、陶罐(纳穆卓玛诗中意象)、石头等都呈现出了丰韵的生命意蕴。

三、 一个寄托诗人无限美好和想象的家园空间

诗集《灵动的世间》还给我们塑造了一个寄托着诗人无限美好和想象的家园空间。海德格尔对“家园”曾有这样的一个界定,他说:“‘家园’意指这样一个空间,它赋予人一个处所,人唯在其中才能有‘在家’之感,因而才能在其命运的本己要素中存在。”[3]在这个界定中,我们可以看到海德格尔对“家园”有三个规定性的要素:一是家园首先是一个物理空间,它可以给人提供一个生存意义上的处所;二是家园能够给人一种“在家”之感;三是家园必须是人在自己的本己要素中存在。很显然,次仁拉措的家园空间既不能简单等同于传统诗学上常见到的寄托乡愁的诗性回忆,也和瓜田李下的文学乌托邦有出入,而是基于现实世界的一种美学空间的建构,是如海德格尔所指认的“清明空旷”般的存在。因为这个存在的“清明空旷”,所以寄托无限美好和想象成为一种可能。

这个家园空间的原型首先是有着诗人童年记忆的故乡昌都和诗人的工作所在地申扎县雄梅镇。例如《外婆与花》《梦是惊梦》《记忆中的镇长》等。海德格尔在《返乡——致亲人》一文中把在故乡中产生的“喜悦”、“清明的空旷”等称作“明朗者”。[4]正是诗人诗意般的存在,“明朗者的使者显现了出来”,家乡的亲人、工作地的同事都被“朗照者”喜爱、开启和照亮。在诗集《灵动的空间》中,朗照的方式有奇问,有倾诉,有宣言,有独语,有颂歌等。通过这些方式,我们感受到了平淡无奇的世俗生活中的万般诗意。《雄梅,你可安好》就通过奇问雄梅镇的花、孤儿和牧羊,使得雄梅镇具有了一种别致的诗意。《我坚守的世界》采用宣言的方式再次强化了抒情主人公情感丰盈的形象。《遇见·米拉日巴》以颂歌的形式赞颂坚定的修行者米拉日巴尊者,实则是在肯定诗意人生的意义和价值。《慢慢生长的情愫》可以看做是诗人的独语,一个“夜”字构成了一个独语句,言有尽而意无穷,大量的涵义必须通过想象才可获得。在这些诗歌中,诗人一边抒发着对工作驻地雄梅镇的使命、热爱和触动,一边也毫不掩饰自己对曾经无数次很想离开的家的思念,恰如她在诗歌《感》中所云:“云在移动/群星在闪烁/是否有个归宿/叫做家。”这个家其实更多是一种心灵上的“归属感”。《怀乡》《归处》等诗歌都表达了自己的心和故乡永远不可分离。

这个家园空间是一个被诗人赋予各种少女想象和美好的空间。这个家园布满了大自然的各种精灵:山涧、森林、云朵、月亮、轻风、急流,有“长在屋瓦下的草花/躺在大海里的鲸鱼/睡在大海里的鲸鱼”(《拾月光》)。 这个家园或许是诗人搭建的“一所木屋”(《随想记》),“在无人来访的时光里/我随日而立”。这个家园有一群品格优秀、充满奉献和爱的品质的居民。《留住传承》中的“神之子”、《羌塘之父》《单位里的骏马》《日记里的书记》《记忆中的镇长》中的“他”等生活其中。这个家园可以任由诗人驰骋奔放,自由呼喊:“我高山积雪/千年不化/我胸里揣着那曲人的淳朴/……/我也是这里的王(《甲岗山,遇见了谁》)。”这种表达气势磅礴,感情充沛,象征、比喻、夸张等修辞手法顺势而为,得心应手,一个充满志气,向往自由,胸怀广阔的年轻女子的内心表露无遗。

这个家园也是寄予诗人美好爱情的精神空间。《灵动的世间》里的大多数诗,创作于诗人二十出头的时候,此时的诗人对爱情正充满着各种幻想。诗人曾表达过,文学与爱情是自己生命的全部。[5]在经历了几次感情的波折后,诗人一度觉得自己甚会一直孤独下去。这种对理想爱情求而不得的孤独贯穿着整本诗集。爱情诗是青年诗人们最钟爱的题材之一。次仁拉措的爱情诗很有自己的特点。她不写爱恋的喜悦,也不写失恋的悲伤,而是将重点放在爱情中的“你”给“我”带来的精神和灵魂的变化上,这种精神上的变化往往通过自然万物作为媒介展示出来。例如,在诗歌《青春带走的人》中,不仅写“你”的美好容貌,更是写“你”来后,我“有了春的归宿”,“我看到青草和花朵”,“我也闻到了故乡的味道。确实,爱情在二十岁的诗人身上有着一种生命自觉的意味。因为对美好爱情,尤其是那个理想中的“他”或“你”的憧憬,诗人的生命从而显得丰盈而灵动。“我是风我是雨/在人间/拾起过往的云烟(看花听海)。”“对月映红帘/抚我多年沧桑(《愿》)。”“我爱你像大海/深沉却不浑浊/广阔却不迷茫(《爱,很沉》)。” 以自然万物作为媒介表现生命的觉悟,是探寻生命与精神秘境的绝佳途径。

四、 《灵动的世间》的空间精神

以上部分,我们从大地和家园两个维度认识了诗集《灵动的世间》建构的空间美学。次仁拉措的美学空间具有鲜明的中华美学精神,其中,诗作持有的南北视野十分抢眼,这首先源自年轻的诗人已有的穿行于祖国大江南北各地的生命体验。诗人出生于西藏昌都左贡县,小学六年级毕业后就去了天津的内地西藏班读书,高中时期又回到西藏昌都市,大学阶段是在湖南吉首大学完成。较为丰富的求学经历使得诗人有着对祖国南北山河切身的体验。南北视野使得年轻的次仁拉措拥有了一个作家难得的胸怀和气魄。而这种胸怀和气魄的具备,又在一定程度上影响着作品的层次。很难想象一个把自己的视野完全局限在过窄天地和私人生活中的作家能写出优秀的作品来。请欣赏次仁拉措的诗歌《我们终将有归根》:

只要风一吹

我们都会走散

有的会成为呼伦贝尔大草原上的一盏旧灯

有的会飘入西藏湛蓝的云层之上

而有的

会成为土壤之下的细水

不断滋润

这最后一脉黄河源头

你还站在中华之江

……

而我

将重新启程

远梦有梦想的沼泽

这首诗的地理视野开阔,从黄河到长江,从内蒙到西藏,还有风、灯、云、水、沼泽等物质意象。可以想见,黄河、长江、内蒙、西藏的地理特质对次仁拉措的创作产生了深远的影响。发源于青藏高原的黄河、长江分别是北、南中国的母亲河,内蒙和西藏是中华游牧草原文化的核心区。风、灯、云、水、沼泽是牧区常见意象。次仁拉措在诗中以一个游牧文化的视角建构起了一个草原中国的地理空间。这个地理空间可以从自然地理空间和人文地理空间两个角度来考察。自然地理空间方面,黄河水势湍急凶猛,恰似北中国的刚猛热烈,宽广厚重;长江水平阔博大,正如南中国的秀外慧中,绵长悠远;西藏高原之高,象征着中华民族精神之高远;内蒙草原之辽阔,展现了中华民族外向的奔放性格,换句话说,黄河、长江、西藏、内蒙某种意义上成了深具中华民族美学精神的文化景观、文学景观。黄河、长江、西藏、内蒙几个地理空间的挪移,使得诗人对一个中国人生命的思考和人生意义的探寻,意境深远,气象恢弘。南北视野超越了常见的藏族诗人的青藏语境,空间设计也显得更加独到精妙。

次仁拉措的家园空间整体上洋溢着美好、和谐、奉献、感恩的精神,但又不同于常见的颂诗、歌诗,它是一种“清明空旷”般的存在,也是一种类似诗人西渡“幸福诗学”主张的西藏表达。诗人西渡的“幸福诗学”,意在对话波德莱尔已降现代诗歌说“不”的光荣传统,重新召唤诗歌更为深远,也更为根本的诗歌说“是”的传统,即对世界的肯定和赞颂的传统。[6]请欣赏次仁拉措的这首《光和青稞》,这是一首可以温暖我们在现代社会中日益疲惫灵魂的诗歌。

所有的光

都在清晨一刻

打在了琉璃幻境的世间

升温的海河和渐暖的群峰

从此

屋瓦便有了生活的颜色

那些温柔的月光

洒在了田野间

……

在这首诗的几组关系中,是一种互相成就,互相交叉,互相渗透的状态。物与物的关系,人与物的关系、人与世间的关系、人与时间的关系,都在这首诗中产生了温暖且清明的感受。回想这种温暖且清明的感受,作为中国诗歌一个古老的传统,或许才应该是中国诗歌的本来面目。这种说“是”的传统,也并非是对现代性的反拨,而是一种新型的主体关系,仍然是对主体的坚定确认。

当然,诗集《灵动的世间》构建的空间也时不时地散发出一丝丝少女的淡淡忧伤和孤独,但整体上,能化忧伤为力量,在孤独中去思考,有一种“幸在人间”的味道。例如,在爱情诗方面,可以感受到诗人被情所困,乃至被伤,但始终“还能做回自己”(《甘南》)。无论如何,诗人最终的归宿是坚实可靠的,并不会迷茫无措。在诗歌《寸步不离》中,她写道:“我重归故里/你依旧在我的心头荡漾着。”少女的感情纯洁而烂漫,始终憧憬“会在最美的冬日/为你重新披上嫁衣(《一行话》)。”

在语言艺术方面,我们清晰地感受到了藏族史诗《格萨尔》和藏族歌谣的艺术手法对次仁拉措诗创的影响。在《单位里的骏马》一诗中,诗人先是采用比兴手法塑造“他”:“他是捍卫者/与十五的月亮/与深卧在云层之上的青龙/并于齐名”,然后又神化人物“他长出的翅膀/羽毛洁白如玉/仿佛纯净得跟他的心灵一样”。《日记里的书记》同样用比兴手法塑造书记“他”:“他是清风/拥抱傍晚的虹。” 值得关注的是,同样是歌颂“人物”,不同于一般的颂诗,次仁拉措巧妙地让“人物”披上了一层神话般的诗性色彩。这种对传统诗学手法的灵活使用,做到了写实和抒情之间的成功平衡,避免了颂诗过于写实而丢掉的诗意,也避免了极度抒情导致的空洞无力。次仁拉措还很年轻,《灵动的世间》是她的首部诗集。相信在她以后的诗作中,会逐渐有自己独属的意象,诗歌的形式会更加多元,理性思考会更加深入。

注释:

[1]徐敬亚 韩庆成.2019中国诗歌年选 [M].广州:花城出版社,2020(01):4,13,81,168

[2]程相占.生生美学论集——从文艺美学到生态美学[M].2012(12):140

[3][4]海德格尔.荷尔德林诗的阐释[M].北京:商务印刷馆.2000(12):15,11

[5]7月26日笔者对诗人进行了一次简短的访谈。在访谈中,诗人次仁拉措谈了故乡昌都和工作驻地雄梅镇对自己的意义以及她对文学和爱情的重视。

[6] 西渡.我们应该建立一种幸福的诗学[J] .诗刊.2017(11)下半月刊

王四四(1978-)男,汉族,甘肃陇西人,2001年毕业于西北师范大学获文学学士学位,2013年毕业于兰州大学获文学硕士学位,西藏大学文学院文艺学专业博士,广西民族师范学院副教授,中国少数民族文学研究会会员,甘肃省文艺评论家协会会员,研究方向:马克思主义文艺学美学、西部文学与文化、中国新诗等。