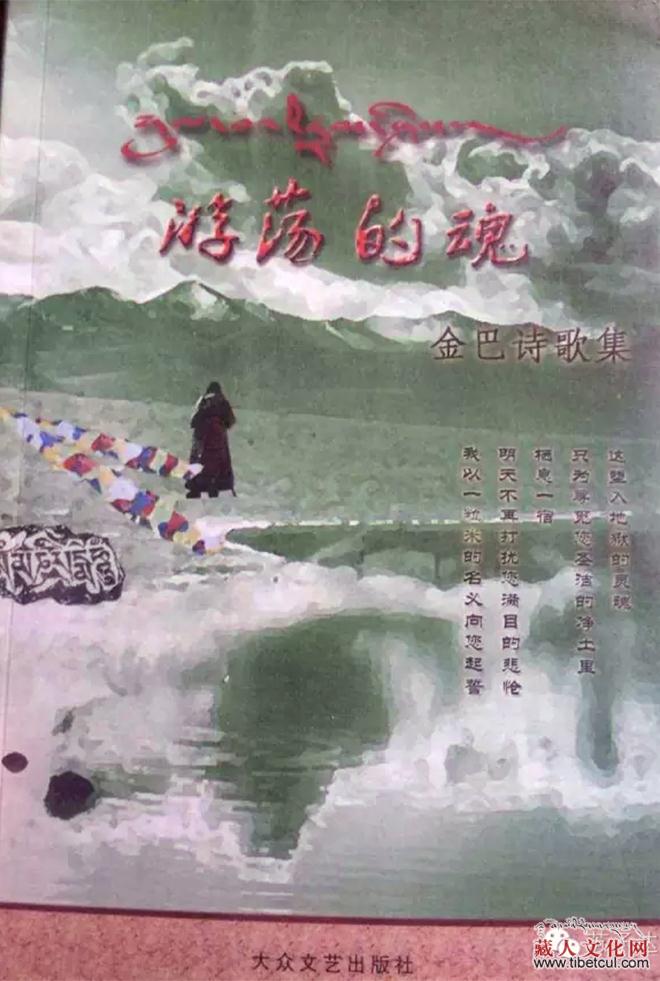

иҜ»жӣҙжұӮйҮ‘е·ҙзҡ„иҜ—йӣҶгҖҠжёёиҚЎзҡ„йӯӮгҖӢ

зҺӢиҺ№

и®ӨиҜҶжӣҙжұӮйҮ‘е·ҙжҳҜеңЁдёҖдёӘд»–еҒ¶е°”еҮәзҺ°зҡ„ең°ж–№гҖӮеҪ“жҲ‘第дёҖж¬ЎиҜ»еҲ°дҪңиҖ…зҪІеҗҚйҮ‘е·ҙзҡ„иҜ—йӣҶгҖҠжёёиҚЎзҡ„йӯӮгҖӢж—¶пјҢе°ұи®°дҪҸдәҶд»–гҖӮжҲ‘иў«еӨҡж„Ғе–„ж„ҹзҡ„иҜ—дәәйӮЈз•ҘеёҰеҫ®дјӨж„ҹи§Ұзҡ„笔з«ҜдёҠпјҢжүҖжөҒйңІеҮәзҡ„е……ж»ЎиҜ—ж„Ҹзҡ„иӢҚжЎ‘е’ҢиҜ—ж„Ҹеҗ«и“„зҡ„иҚүеҺҹзү§жӯҢжүҖжү“еҠЁгҖӮ“иҝҷеқ е…Ҙең°зӢұзҡ„зҒөйӯӮ/еҸӘдёәеҜ»и§…дҪ еңЈжҙҒзҡ„еҮҖеңҹйҮҢж –жҒҜдёҖе®ҝ/жҳҺеӨ©дёҚеҶҚжү“жү°жӮЁ/жҲ‘д»ҘдёҖзІ’зұізҡ„еҗҚд№үеҗ‘жӮЁиө·иӘ“”гҖӮз»Ҷз»ҶжҖқйҮҸпјҢиҜ—еҸҘдёӯжүҖжүҝиҪҪзҡ„е№ҪжІүзҡ„иҝ·иҢ«е’ҢеӨұиҗҪзҡ„зҘһйҹөпјҢеңЁеҺҡйҮҚзҡ„еӨ©з©әдёӢдҪҝжҲ‘зҡ„и„үз»ңиҝ‘дјјз–ҜзӢӮең°иҝһз»ӯи·іеҠЁпјҢеҗҢж—¶еҝғйҮҢй•ҝд№…ең°ж¶Ңиө·дёҖйҳөиҜҙдёҚжё…зҡ„жӮёеҠЁпјҢеҸЈдёӯеҗҗзәізҡ„ж°”жҒҜдјјд№ҺйҡҸзқҖж—¶й’Ҳзҡ„иҪ¬еҠЁиҖҢжҖҶ然гҖӮзҺ°е®һдёҺиҷҡе№»иҗҰз»•зқҖеҪ·еҫЁе’ҢйҒҗжғіе°ҶжҲ‘еӣўеӣўеӣҙдҪҸпјҢеҲҶдёҚжё…зҺ°е®һдёӯзҡ„иҜ—дәәжҳҜеңЁзҹҘжҖ§зҡ„зҠ¶жҖҒдёӢеҶҷиҜ—пјҢиҝҳжҳҜиҜ—еўғдёӯзҡ„иҜ—дәәз”ЁдёҖеҸҢзәҜжҙҒзҡ„еҸҢзңјзңӢйҖҸдәҶзҺ°е®һеҗҺйқўзңҹе®һзҡ„зҺ°е®һгҖӮеңЁиҙҹйҮҚзҡ„ж—…йҖ”дёҠпјҢиҜ—дәәйҖүжӢ©дәҶжҹ”йҹ§е’ҢеқҡжҜ…пјҢйҖүжӢ©дәҶж”ҫејғдёҺиҲҚејғпјҢдёәзҡ„жҳҜи®©иҮӘе·ұзҡ„иҜ—жӯҢиө°еҫ—жӣҙиҝңдёҖдәӣпјҢд№ҹжӣҙжІүйҮҚгҖӮжҲ‘жҳҜзӣёдҝЎдҪӣзјҳзҡ„пјҢеҗҢж—¶д№ҹзӣёдҝЎпјҢеңЁзҘһжҖ§зҡ„дё–з•ҢйҮҢпјҢеӨ§жҷәеӨ§ж…§зҡ„дҪӣеңЁиҠёиҠёдј—з”ҹзҡ„д»°жңӣдёӯз«ҜеқҗеңЁиҘҝеӨ©еҮҖеңҹпјҢиҮӘ然д»Һе®№иҖҢе№ійқҷгҖӮе–„жҳҜеӨ©е ӮпјҢжҒ¶жҳҜең°зӢұгҖӮе–„дёҺжҒ¶пјҢеӣ дёҺжһңжҳҜеҝ…然зӣёдҫқзӣёеӯҳзӣёйҷ„зҡ„пјҢ然иҖҢзҗҶжғідё»д№үзҡ„иүІеҪ©жңҖз»ҲдҪҝиҜ—дәәжёёзҰ»дәҺзҺ°е®һд»ҘеӨ–зҡ„жўҰжғіпјҢжңҖз»ҲиҝҳжҳҜе°Ҷдәә们еёҰеҲ°дәҶдёҖдёӘи•ҙеҗ«зқҖжҹҗз§Қжғ…ж„ҹиө°еҗ‘зҡ„зҗҶжғідё»д№үеўғз•ҢпјҢжҜ•з«ҹзҗҶжғіжҳҜд»–з”ҹе‘ҪиҝҮзЁӢдёӯзҡ„дёҖзӣҸеёҢжңӣзҡ„жҳҺзҒҜгҖӮ

жӣҫз»ҸпјҢеҚҲеҗҺзҡ„иҚүеҺҹдёҖзүҮеҜӮйқҷпјҢзәўиүІзҡ„гҖҒй»„иүІзҡ„гҖҒзҙ«иүІзҡ„йҮҺиҠұеңЁзү§дәәйЈһеҘ”зҡ„马蹄дёӢж®Ӣз•ҷзқҖиҠұиүІзҡ„зўҺзүҮгҖӮдёҖдёӘе°‘е№ҙеңЁж•…д№Ўзҡ„е°Ҹи·ҜдёҠжқҘжқҘеҸҲеӣһеӣһпјҢд»Һй«ҳй«ҳзҡ„еұұеІ—еҲ°жІіжөҒпјҢд»Һй»‘иүІзҡ„зүҰзүӣеёҗжҲҝеҶҚеҲ°еҮ йҮҢеӨ–зҡ„еӯҰж ЎгҖӮеңЁеӯҰж ЎйҮҢйҮ‘е·ҙеӯҰе®ҢдәҶи—ҸиҜӯж–ҮиҜҫжң¬зҡ„е…ЁйғЁиҜҫзЁӢпјҢд»ҺжӯӨд»–е–ңж¬ўдёҠдәҶиҜ»д№ҰпјҢд»Һи—Ҹж–ҮгҖҒжұүж–ҮгҖҒж–ҮеӯҰе’ҢеҺҶеҸІзӯүд№Ұжң¬дёҠпјҢд»–еӢӨеҘӢдёҚж–ӯең°еҗёеҸ–зқҖе…»еҲҶпјҢ并иҗҢз”ҹдәҶеҶҷдҪңзҡ„ж¬ІжңӣгҖӮиҖҒеёҲдёҚжӮ”зҡ„ж•ҷеҜје’ҢзҹҘиҜҶйқўзҡ„дёҚж–ӯжӢ“е®ҪпјҢдҪҝд»–д»ҺдёҖдёӘжҮөжҮӮзҡ„еӯ©з«ҘпјҢзңӢеҲ°дәҶи“қиүІзҡ„еӨ©з©әдёӢпјҢиҚүеҺҹд»ҘеӨ–зҡ„дә”еҪ©ж–‘ж–“зҡ„дё–з•ҢпјҢжғ…ж„ҹдё°еҜҢиҖҢеҜҢжңүзҡ„е№»жғізҡ„д»–д»ҺзҺүж ‘иҝҷеқ—и—Ҹж—ҸеҺҹз”ҹжҖҒзҡ„иҜӯеўғдёӯи„ұйў–иҖҢеҮәпјҢз»ҸеҺҶдәҶе°ҳеҡЈз№Ғдё–зҡ„з”ҹжҙ»пјҢеңЁе–§еҡ·зҡ„й—№еёӮпјҢз»ҸиҝҮй•ҝд№…зҡ„зӯүеҫ…е’Ңж—¶е…үзҡ„зЈЁзӮјпјҢдёҖдёӘзәҜжҙҒеҗ‘дёҠзҡ„еҝғйҖҗжёҗжҲҗзҶҹпјҢ并дҪҝд»–зҡ„дҪңе“Ғе……ж»ЎдәҶжё©жғ…е’ҢеҚҡзҲұпјҢеҗҢж—¶д№ҹе……ж»ЎдәҶејәзғҲзҡ„“еҝ§жӮЈж„ҸиҜҶ”пјҢд»–зҡ„иҜ—д№ҹеҸ‘з”ҹдәҶиҜӯиЁҖиҙЁең°еҪўжҖҒзҡ„еҸҳеҢ–гҖӮ

дёҖе№ҙеҸҲдёҖе№ҙпјҢеІҒжңҲжөҒйҖқпјҢе°‘е№ҙеҸҳжҲҗдәҶйқ’е№ҙгҖӮеҪ“зәўзәўзҡ„еӨӘйҳіеҚҮеңЁй«ҳеҺҹзҡ„еӨ©з©әж—¶пјҢеҚғе№ҙдёҚеҢ–зҡ„йӣӘеұұй—ӘиҖҖзқҖ银иүІзҡ„е…үиҢ«пјҢдҫқ然еұ№з«ӢеңЁиҜ—дәә家乡зҡ„дёңж–№гҖӮйҮ‘е·ҙйӮЈиӢұдҝҠзҡ„и„ёеәһдёҠз•ҷзқҖе°‘е№ҙзҡ„зЁҡж°”пјҢеңЁдёҺеӨ–дәәдәӨи°Ҳж—¶пјҢд»–з”ҡиҮіжңүдәӣжӢҳжқҹпјҢиҝҳжңүдёҖдёқзҡ„зҫһ涩гҖӮд»–е‘ҠеҲ«дәҶ家乡пјҢе‘ҠеҲ«дәҶиҚүеҺҹпјҢеҺ»дәҶиҝңзҰ»е®¶д№Ўе…«зҷҫе…¬йҮҢзҡ„зңҒеҹҺпјҢ并еңЁзңҒеҹҺд»ҺдәӢи—Ҹж–Үзҡ„иҜ‘еҲ¶е·ҘдҪңгҖӮиҖҢ家乡зҡ„дёҖеҲҮеҚҙй•ҝй•ҝең°ж¶ҢеҠЁеңЁд»–жөҒеҠЁзҡ„иЎҖи„үдёӯпјҢд»–еҰӮдёҖжЈөжҹ”ејұзҡ„е°Ҹж ‘й•ҝжҲҗдәҶ笔зӣҙзҡ„зҷҪжқЁж ‘пјӣд»–зҡ„жҖқз»ӘйҡҪж°ёзҠ№еҰӮиҚүеҺҹдёҠзҡ„иҠЁиҠЁиҚүпјҢз»ҝиҢөжј«жј«й“әеҗ‘дәҶеӨ©иҫ№гҖӮиҝҷж—¶еҖҷд»–йқҷйқҷең°йҒҘжңӣзқҖиҝңж–№пјҢйҒҘжңӣзқҖиҝңж–№зҡ„家乡пјҢд»–е°Ҷ笔伸еҗ‘дәҶиҜ—жӯҢиҝҷдёӘеңЈзҘһзҡ„ж®ҝе ӮпјҢ并дёҺж№–еҚ—й•ҝжІҷгҖҠеҘҪиҜ—еҘҪж–ҮгҖӢеҗҲдҪңеҮәзүҲдәҶгҖҠжҳҘиҠұз§Ӣе®һгҖӢдёҖд№ҰпјҢеңЁгҖҠдҪң家еӨ©ең°гҖӢгҖҒдёҠжө·гҖҠдҪң家гҖӢгҖҒгҖҠзҫӨдј—иүәжңҜеӨ©ең°гҖӢд»ҘеҸҠгҖҠжҳҹжҳҹгҖӢиҜ—еҲҠе’ҢгҖҠе‘—еҳҺжұӮзҸҚгҖӢзӯүеҗ„зұ»жқӮеҝ—еҸ‘иЎЁдәҶеӨ§йҮҸиҜ—жӯҢпјҢеҫ—еҲ°зңҒдёҠд№ғиҮіе…ЁеӣҪзҡ„жңүе…іеҘ–йЎ№гҖӮдёәдәҶи—Ҹж—Ҹзҡ„еҸ‘еұ•пјҢеҗҢдёүжұҹжәҗзҺҜдҝқеҹәйҮ‘дјҡдёҖиө·зј–иҫ‘еҮәзүҲдәҶгҖҠзҺҜдҝқдёҺиҮӘ然гҖӢдёҖд№ҰгҖӮд»–зҡ„дҪңе“ҒдҪ“йӘҢдәҶе‘Ҫиҝҗзҡ„еқҡйҹ§пјҢжіЁе®ҡиҰҒз©ҝйҖҸиҝҮеҺ»зҡ„еІҒжңҲпјҢеңЁж—¶й—ҙзҡ„йҡ§йҒ“йҮҢиҮӘз”ұз©ҝиЎҢгҖӮи—Ҹж—ҸжӮ д№…зҒҝзғӮзҡ„ж–ҮеҢ–е’Ңз”ҹй•ҝзқҖеҘҮејӮзҫҺдёҪйӣӘиҺІиҠұзҡ„дёүжұҹд№Ӣж°ҙпјҢдёҚж–ӯж»Ӣе…»еӯ•иӮІзқҖйҮ‘е·ҙйӮЈзӢ¬жңүзҡ„е”ҜзҫҺжғ…ж„ҹпјҢд»–д»Ҙж•һдә®зҡ„иғёжҖҖе’Ңж— зҫҒзҡ„ж–Үеӯ—жҰӮеҝөпјҢеҸҚжҖқзқҖеҜ№з”ҹе‘Ҫзҡ„敬з•ҸпјҢеҜ№з”ҹжҙ»зҡ„еҚ°иұЎпјҢеҜ№дәәжҖ§зҡ„еӣһеҪ’пјҢжҫ„йқҷеҮәдәәжҖ§зҡ„й”ҷз»јеӨҚжқӮпјҢиЎЁзҺ°дәҶдәәз”ҹзҡ„иү°йҡҫдёҺжҠүжӢ©гҖӮ

2006е№ҙиҝҷдёҖе№ҙпјҢиҚ’жј зҡ„иҚүеҺҹдёҠпјҢжҳҘеӨ©еҘҪеғҸжқҘеҫ—еҫҲжҷҡпјҢдёҖзүҮзүҮжһҜиҚүй»„еҸ¶еңЁеҜ’йЈҺж–ҷеіӯдёӯйўӨжҠ–ең°ж‘ҮжӣізқҖгҖӮгҖҠиҝҷдёҖе№ҙ——иҮҙ2006е№ҙгҖӢпјҢиҜ—дәәеңЁ“жҜҚдәІзҡ„еҸҢзңёдёӯпјҢжҖ»жҳҜзңӢеҲ°жӮІдјӨзҡ„зңјжіӘпјӣиҝҷдёҖе№ҙпјҢе…„ејҹзҡ„йӘЁеӯҗйҮҢеӨ„еӨ„зңӢеҲ°иЎ°жңӘзҡ„ж„Ҹеҝ—гҖӮ”иҝҷдёҖе№ҙпјҢе”ҜжңүзҲ¶дәІйқҷйқҷең°зқЎеңЁдәҶиҜ—дәәзӢӯе°Ҹзҡ„жҖқз»ҙйҮҢгҖӮиҝҷдёҖе№ҙпјҢй»‘жҡ—еҢ…иЈ№дәҶиҜ—дәәзҡ„еҝғпјҢиҜ—дәәз—ӣиӢҰзҡ„еҝғеҰӮеҶ°е·қдёҠиҰҶзӣ–зҡ„еҶ°йӣӘиҲ¬ең°еҶ°еҶ·пјҢеңЁй»‘иүІзҡ„еӨңжҷҡдёҚеҒңең°йўӨзІҹпјҢи®°еҝҶзҡ„зүҮж®өиў«жү“ејҖпјҡиӢҚиҖҒи°ҰеҚ‘зҡ„жҜҚдәІзҘһжғ…жӮІиӢҰпјҢжҳҸиҠұзҡ„иҖҒзңјеҮқи§ҶзқҖиҝңеӨ„еұұеқЎдёҠзҷҪиүІзҡ„зҫҠзҫӨпјҢж»Ўиә«йҖҸзқҖеӯӨзӢ¬зҡ„еҮ„еҮүпјҢзҷҪеҸ‘еңЁйЈҺдёӯеҫҗеҫҗзҡ„йЈҳж•ЈгҖӮжөҒзқҖдјјд№ҺиҖҒд№ҹжөҒдёҚе°Ҫзҡ„зңјжіӘпјҢжІүй»ҳйҮҢз«ҷеңЁ“еҜ’еҶ·зҡ„еӯЈиҠӮ”пјҢзҝҳзӣјзҡ„иҪ®е»“еҰӮеүӘзәёиҲ¬ең°зҙ§иҙҙеңЁзҒ°иүІзҡ„еӨ§ең°дёҠгҖӮе…„ејҹ们еңЁиҙ«еӣ°дёӯиҗҺйқЎдёҚжҢҜпјҢеҸӘжңүиҫӣеӢӨеҠідҪңпјҢеңЁиү°йҡҫдёӯиө°е®ҢдәҶдёҖз”ҹзҡ„зҲ¶дәІзҰ»д»–ж°ёиҝңиҖҢеҺ»……гҖӮйқўеҜ№зқҖзҲ¶иҫҲ们зҡ„ж„ҒиӢҰпјҢд»–жңүдёҖз§Қж— еҠ©зҡ„ж— еҘҲе’Ңеҝғй…ёпјҢдҪҶеӣһжғіиө·зҲ¶дәІзҡ„笑脸еҚҙеҰӮ“еҶ°дёҠз»ҪејҖзҡ„йІңиҠұ”пјҢд»Өд»–ж„ҹеҲ°еҮ и®ёзҡ„жё©жҡ–гҖӮ

йҮ‘е·ҙеҮәз”ҹеңЁйӣӘеҹҹй«ҳеҺҹзҡ„зүҰзүӣд№Ӣд№Ўе’ҢжӯҢиҲһд№Ӣд№ЎпјҢиҝҷйҮҢзҡ„зүҰзүӣжҲҗзҫӨпјҢжӯҢиҲһжӣјеҰҷгҖӮж·ҷж·ҷеңЈжҙҒзҡ„йӣӘеұұд№Ӣж°ҙеёҰзқҖ“еҠҹеҫ·”пјҢжҷ¶иҺ№еү”йҖҸпјҢжәҗиҝңжөҒй•ҝгҖӮд»–д»Һдёүжұҹзҡ„жәҗеӨҙдёҖи·Ҝиө°жқҘпјҢеёҰзқҖеҜ№еҗҚеұұеӨ§е·қзҡ„敬йҮҚпјҢзӣ®зқ№дәҶз”ҹд»–е…»д»–зҡ„зҲ¶жҜҚеңЁдәәдё–й—ҙиү°иҫӣзЈЁйҡҫзҡ„дёҖз”ҹпјҢеңЁгҖҠж•…д№ЎгҖӢе№ій“әзӣҙеҸҷдёӯпјҢиҜ—дәәеҢ…иЈ№иө·дәҶд№һи®Ёзҡ„жҖқз»ҙе®ҡеҠҝпјҢжғіиө·дәҶзҰ»ејҖж•…д№Ўж—¶пјҢжҜҚдәІе®үиҜҰең°йҖҒд»–иҝңиЎҢпјҢзҲ¶дәІе®Ғйқҷең°зҘҲзҘ·д»–е№іе®үгҖӮж•…д№Ўзҡ„жҒ©иөҗпјҢзҲ¶жҜҚзҡ„жҒ©еҫ·пјҢ“жҪңдјҸеңЁд»–еҝғзҒөзҡ„зјқйҡҷй—ҙ”пјҢдҪҝд»–з»Ҳз”ҹйҡҫд»ҘеҝҳжҖҖгҖӮе…үйҳҙиҚҸиӢ’пјҢеҪ“д»–еҶҚж¬ЎйҮҚеӣһж•…д№Ўж—¶пјҢжҜҚдәІеңЁеҜ№д»–зҡ„жҖқеҝөдёӯ鬓еҸ‘жёҗжёҗжҹ“дёҠйңңиҠұпјҢзҲ¶дәІе·ІеҲ°дәҶеҸҰдёҖдёӘдё–з•ҢгҖӮжӮІдјӨзҡ„жҖқз»ӘгҖҒжІЎиҗҪзҡ„е“Җз—ӣпјҢеёҰзқҖж•…д№Ўеҝ§йғҒзҡ„йЈҺеҗ№иҝҮеҝғеӨҙгҖӮж•…д№Ўзҡ„ж№–жіҠжІіжөҒпјҢж•…д№Ўзҡ„иҚүеңәзүӣзҫҠпјҢж•…д№Ўзҡ„дёҖеҲҮзңҹе®һиҖҢеҸҲз—ӣйӘЁең°ж”ҫе°„еңЁд»–иӮүдҪ“зҡ„е…ЁйғЁпјҢ并зӣҙжҠөд»–зҒөйӯӮзҡ„ж·ұеӨ„гҖӮгҖҠж•…д№ЎгҖӢдёӯзҡ„иҜӯиЁҖиғ¶еҗҲдәҶеҜ№дәІдәәжғ…ж„ҹзҡ„жҹ”иҪҜе’ҢжӮІжӮҜпјҢд»ҘеҸҠеҜ№з”ҹжҙ»иӢҰ涩зҡ„жҖ…然пјҢ然иҖҢж•…д№ЎжҳҜеҺҹе§Ӣиҙ«з©·зҡ„пјҢжҳҜиҚ’еҮүиҙ«и„Ҡзҡ„пјҢдҪҶж•…д№ЎеҸҲжҳҜзҫҺдёҪдё°йҘ¶зҡ„пјҢеӨҡе°‘е„ҝж—¶зҡ„еҫҖдәӢйҡҸзқҖиҗҪж—ҘиҖҢйҡҗеӨұпјҢиҖҢж•…д№Ўж°ёиҝңжҳҜд»–зҡ„зүөжҢӮпјҢе®Ҫе№ҝж·ұеҺҡзҡ„иҚүеҺҹж°ёиҝңжҳҜд»–зІҫзҘһеҜ„жүҳзҡ„еӨ©е ӮгҖӮж•…д№ЎзҘјйңІзҡ„еқҰиҚЎиғёжҖҖпјҢж°ёиҝңжҳҜд»–жңҖжё©жҡ–зҡ„жҖҖжҠұгҖӮ

гҖҠзү§зҫҠеҘігҖӢпјҢиҜ—дәәеҚҙиҝҗз”ЁдәҶжөӘжј«дё»д№үзҡ„иЎЁзҺ°жүӢжі•гҖӮ“зңҹжғіеңЁдҪ еӨҡжғ…зҡ„еҸҢзңёйҮҢ移еұ…жҲ‘зҡ„еҝғжҲҝ/зү§зҫҠеҘіпјҢжҲ‘жғіеңЁиҙЎеҳҺйӣӘеұұзҡ„и„ҡдёӢе’ҢдҪ дёҖеҗҢж”ҫзү§/еӨҡжғіеңЁдҪ жё©жҹ”зҡ„еёҗжҲҝйҮҢ/жІүйҶүдёҖз”ҹ”гҖӮиҜ»зқҖиҝҷйҰ–дјҳзҫҺеҠЁдәәзҡ„иҜ—жӯҢпјҢи®©жҲ‘们иҒ”жғіеҲ°зҡ„жҳҜзў§з»ҝзҡ„иҚүеҺҹдёҠиҠұе„ҝеҰӮз№ҒжҳҹзӮ№зӮ№з«ҹзӣёејҖж”ҫпјҢзҷҫзҒөйёҹе„ҝеңЁдёҚеҒңең°жӯҢе”ұпјҢе№ҙиҪ»зҡ„иҜ—дәәеңЁзҷҫиҠұзӣӣејҖзҡ„еӯЈиҠӮпјҢйҒҮеҲ°дёҖдҪҚеҸҜзҲұзҡ„姑еЁҳгҖӮ姑еЁҳжҖ§жғ…жё©жҹ”гҖҒзҫҺдёҪе–„иүҜпјҢдҪҝд»–еҖҫеҝғй’ҹжғ…пјҢд»–дёә姑еЁҳиҪ»иҪ»еј№иө·зҲұзҗҙпјҢдёәеҘ№еҗҹе”ұзқҖ“жӢүдјҠ”жғ…жӯҢгҖӮжҹ жӘ¬иүІзҡ„жңҲе…үеҖҫжі»еңЁд»–们зҡ„иә«дёҠпјҢжҹ”жғ…зј“зј“дјјж°ҙпјҢдҪіжңҹдҫқдҫқеҰӮжўҰгҖӮеҲҮеҲҮзҡ„жҒӢиҜӯиҜүиҜҙзқҖзӣёжҖқзҡ„жҒӢжғ…пјҢд»ӨдәәжҳҜйӮЈд№ҲеҝғжҖЎеҸҲйӮЈд№ҲжІүйҶүпјҢжІүйҶүеҫ—еҸ«дәәж°ёиҝңдёҚж„ҝеҶҚйҶ’иҝҮжқҘгҖӮзәӘдјҜдјҰжӣҫиҜҙиҝҮпјҡ“дё–й—ҙжҜҸдёҖ件зҫҺе’ҢдјҹеӨ§зҡ„дәӢзү©йғҪжҳҜеҝғдёӯдёҖз§ҚжҖқжғіе’Ңж„ҹжғ…жүҖдә§з”ҹзҡ„гҖӮ”з”ұжӯӨзңӢжқҘиҜ—дәәзҡ„иҜ—еҸҘ并дёҚйғҪжҳҜжІүйҮҚзҡ„пјҢзӣёеҸҚжӯЈеӣ дёәиҜ—дәәе№ҙиҪ»зҡ„еҝғз©әзјҖж»ЎдәҶдә”еҪ©зјӨзә·зҡ„жғ…дёқпјҢ笔дёӢжүҚеҗҹе’ҸеҮәдәҶеҰӮжӯӨзҫҺеҰҷзҡ„дҪіеҸҘгҖӮ

зәөи§ӮйҮ‘е·ҙиҜ—йӣҶзҡ„е…ЁйғЁпјҢд»–зҡ„жҖқз»ҙж—ўжҳҜж„ҹжҖ§зҡ„еҸҲжҳҜзҗҶжҖ§зҡ„пјҢд»–д»ҘеЈ®еЈ«зҡ„еҝғжҖҒеҺ»еҶҷе®һпјҢд№ҹд»ҘжӮ 然зҡ„еҝғеўғеҺ»йҮҮж’·иҚүеҺҹдёҠзҡ„дёғиүІиҠұгҖӮд»–ж—ўжёёеҺҶдәҺж— йҷҗеӨ§зҡ„еҝғзҒөз©әй—ҙпјҢд№ҹжёёзҰ»дәҺж— йҷҗе°Ҹзҡ„ж–Үеӯ—й—ҙйҡ”гҖӮ

еңЁдёҖзј•зј•иў…иў…жЎ‘зғҹдёӯпјҢз»Ҹе№ЎзҢҺзҢҺйЈҳеҠЁгҖӮеңЁжҖқзҙўз”ҹе‘Ҫзҡ„иҝҮзЁӢдёӯпјҢйҮ‘е·ҙд»ҘжІүйҮҚзҡ„ж–Үеӯ—иҝ°еҸҷдәҶз”ҹдёҺжӯ»гҖҒжӮІдјӨдёҺиӢҰйҡҫгҖҒж…ҲжӮІдёҺдҝЎеҝөгҖӮгҖҠеҖҳиӢҘжҲ‘жӯ»еҺ»гҖӢпјҡ“еҖҳиӢҘжҲ‘жӯ»еҺ»/е°ұи®©жҲ‘зҡ„иә«иәҜеёҰеӣһиҮӘ然еҗ§/иҝҷжң¬иә«жҳҜиҮӘ然зҡ„дёҖйғЁеҲҶ/е°ұи®©зҘһй№°йҖҒеҲ°иҪ®еӣһеҗ§/жҲ‘е°ҶиҪ»еҗ¬йЈҺе„ҝзҡ„ж—ӢеҫӢ/йЈһеҗ‘йЈҳжёәеӨ©з©әзҡ„зҒөйӯӮ/еҫ—еҲ°ж°ёд№…зҡ„йҮҠж”ҫ”гҖӮеҰӮжһңдёҚжҳҜдёҖдёӘз”ҹжҙ»еңЁиҚүеҺҹж·ұеӨ„зҡ„дәәпјҢеҰӮжһңдёҚжҳҜдёҖдёӘеҜ№з”ҹе‘ҪжҖҖжңү敬仰пјҢеҜ№зҘһжҖ§жҖҖжңү敬з•Ҹзҡ„дәәпјҢеҰӮжһңжІЎжңүз»ҸеҺҶеҲ»йӘЁй“ӯеҝғзҡ„зҲұдёҺеҗ‘дҪҸзҡ„дәәпјҢжҳҜз»қеҜ№еҶҷдёҚеҮәеҰӮжӯӨжғҠеҝғеҠЁйӯ„зҡ„иҜ—еҸҘзҡ„гҖӮз”ҹдёҺжӯ»иҝҷз§ҚиӮғз©ҶеҰӮй»‘иүІеӨ§зҗҶзҹіиҲ¬зҡ„иҜқйўҳпјҢеңЁйӣ„еЈ®зҡ„жі•еҸ·еЈ°дёӯпјҢиҜ—дәәжІЎжңүеҲ»ж„ҸеҺ»еӣһйҒҝгҖӮеҜ№дәҺз”ҹжӯ»ж— еёёпјҢе…ӯйҒ“иҪ®еӣһпјҢдәәй—ҙзҡ„з”ҹдёҺжӯ»пјҢеңЁд»–зңӢжқҘйғҪжҳҜж—ҘеҮәж—ҘиҗҪпјҢиў«зңӢжҲҗжҳҜзҷҪеӨ©е’Ңй»‘еӨңзҡ„дәӨжӣҝгҖӮиҜ—дәәиҮӘи§үең°жҠҠдёӘдәәж„ҸиҜҶж”ҫеңЁдәҶжҹҗз§Қзү№е®ҡзҡ„зҺҜеўғдёӯпјҢдҪҝд»–зҡ„дҪңе“ҒдёҖејҖе§Ӣе°ұе–§жҹ“дёҠдәҶдёҖеұӮзҘһз§ҳзҡ„иүІеҪ©пјҢжІЎжңүеҜ№жӯ»дәЎзҡ„з•Ҹжғ§пјҢд»°жңӣзқҖй«ҳеӨ©иӢҚз©№пјҢдҫөж¶ҰеңЁдҪӣж•ҷзҡ„жӣҷе…үйҮҢпјҢд»ҺиҖҢиҝӣиЎҢзқҖдәәж–Үдё»д№үзҡ„жј”з»ҺгҖӮ

й•ҝжҳҺдёҚжҒҜзҡ„жІ№зҒҜпјҢеј•еҜјзқҖзҒөйӯӮзҡ„жҙ—зӨјпјҢзӣҳж—Ӣзҡ„йӣ„й№°пјҢиӢҚеҠІиҖҢйЈһзҝ”зҡ„зҝ…иҶҖеёҰзқҖиҜ—дәәеҝғзҒөзҡ„е®үиҜҰеҺ»еҜ»и§…еӨ©еӨ–зҡ„д№җеңҹгҖӮжҲ‘们зңӢеҲ°пјҢеңЁзӢӮйЈҺеҗ№иҝҮзҡ„еӨ§жј дёҠпјҢдёҖдёӘеӯӨзӢ¬зҡ„иЎҢиҖ…пјҢеҶ…еҝғиғҢиҙҹзқҖдёҖдёӘи§ЈиҜ»дәәз”ҹзңҹи°ӣзҡ„йқһеҮЎеҝ—еҗ‘пјҢзӢ¬иҮӘз«ҷеңЁзҫӨеұұд№Ӣе·…пјҢеҝғжҖҖиҷ”иҜҡпјҢд»»йЈҺжІҷеҗ№ж•ЈжҳЁеӨ©зҡ„ж•…дәӢпјҢжӮ й•ҝзҡ„еҸ№жҒҜд№…д№…ең°еӣһиҚЎеңЁеӨ©ең°й—ҙгҖӮ

еңЁгҖҠд№қзңјеӨ©зҸ дёӯгҖӢпјҡ“дё–з•ҢеӨӘеӨ§/жҲ‘иҝҳжҳҜйҒҮи§ҒдәҶдҪ /дё–з•ҢеӨӘе°Ҹ/жҲ‘иҝҳжҳҜеӨұеҺ»дәҶдҪ ”зҡ„иҜ—еҸҘжҳҜеҶҷз»ҷд»“еӨ®еҳүжҺӘеӨ§еёҲзҡ„гҖӮиҜ—дәәиҜ—жҖ§зҡ„жҷәж…§е’ҢзҘһжҖ§зҡ„еҙҮжӢңеңЁдёҖз§Қи¶…иҮӘ然演еҢ–дёӯпјҢе……еҲҶеҸ‘жҢҘдәҶиҜ—жӯҢж–ҮеӯҰзҡ„иҜӯиЁҖзү№иүІгҖӮзјҳиө·зјҳиҗҪпјҢз”ұдәҺйҮ‘е·ҙд»Һе°ҸеҸ—еҲ°з§ҜиҒҡж•°зҷҫе№ҙзҡ„и—Ҹж–ҮеҢ–зҶҸйҷ¶пјҢиҜ—ж–Үж¶үеҸҠеҲ°иҜ—жӯҢжң¬иә«зҡ„жң¬иҙЁе’Ңжң¬ж„ҸпјҢд»–е°Ҷж–ҮеӯҰзҡ„ж №жүҺеңЁи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„еңҹеЈӨйҮҢпјҢиҖҢи—Ҹж—ҸеҚғе№ҙеҸӨиҖҒзҡ„ж–ҮжҳҺзІҫеҚҺжөёж¶Ұе…¶й—ҙгҖӮгҖҠд№қзңјеӨ©зҸ дёӯгҖӢиҝҷйҰ–еҸӘжңүзҹӯзҹӯеӣӣеҸҘзҡ„иҜ—пјҢиҝҷйҰ–жӣҫж„ҹеҠЁиҝҮж— ж•°зҒөйӯӮзҡ„иҜ—пјҢдҪңиҖ…еҖҹеҠ©дәҺиҫҪйҳ”зҡ„жғіиұЎеҠӣпјҢдҪҝе…¶иҜӯиЁҖе…·иұЎеҢ–пјҢ并еңЁиҜ—дёӯд»Ҙйҡҗе–»зҡ„жүӢжі•пјҢжіЁе…ҘдәҶжҙ»з”ҹз”ҹзҡ„ж–Үеӯ—пјҢеңЁе…·иұЎдёӯеҸҲд»ҘиұЎеҫҒдё»д№үзҡ„жүӢжі•пјҢи§ЈиҜ»е…¶иҜ—ж„ҸпјҢеңЁдҪ“йӘҢдёӯзІҫзҘһеҫ—д»ҘеҚҮеҚҺпјҢдҪҝиҜ—дёӯеҮәзҺ°зҰ…жңәпјҢеҮёзҺ°дәҶиҜ—дәәд»ҝдҪӣдёҺеӨ§еёҲдёҖеҗҢз»ҸеҺҶдәҶеҮЎе°ҳдё–й—ҙзҡ„еүҚз”ҹе’Ңд»Ҡдё–пјҢеҸҜдё–з•ҢеӨӘеӨ§еҸҲеӨӘе°ҸпјҢеңЁдәҰжўҰдәҰе№»пјҢдәҰзңҹдәҰйҶ’зҡ„ж„ҸиұЎдёӯпјҢд»–еҜ№еӨ§еёҲжҖҖзқҖж— жҜ”敬慕зҡ„еҝғжғ…пјҢеӣ дёә“敬жҳҜж„ҹжғ…зҡ„еҹәзЎҖпјҢжңүдәҶ敬ж„Ҹж„ҹжғ…жүҚеҲҮе®һеҸҜйқ гҖӮ”д»–еғҸеӨ§и·Ҝж—ҒдёҖдёӘиҝ·йҖ”зҡ„еӯ©еӯҗпјҢеңЁеӨ§еҚғдё–з•ҢйҮҢз»ҲдәҺжүҫеҲ°дәҶеӨ§еёҲиҖҢеҸҲеӨұеҺ»дәҶеӨ§еёҲпјҢйқўеҜ№еӨ§еёҲзҡ„й«ҳиҙөзҡ„д»Ғж…ҲгҖҒзқҝжҷәе’Ңжё©е’ҢпјҢд»–еҮ д№Һи·ӘжӢңеңЁең°пјҢд»–зҡ„зҒөйӯӮйҡҸзқҖеӨ§еёҲзҡ„ж•ҷеҜјдёҚеҒңең°жј«жёёпјҢе№ҙиҪ»зҡ„дёҖйў—еҝғеҝ«д№җиҖҢеҸҲеҝ§дјӨпјҢиҮӘз”ұиҖҢеҸҲйҡҗз§ҳгҖӮиҝҪеҜ»зқҖеӨ§еёҲзҡ„иёӘиҝ№пјҢжҺҘиҝ‘еӨ§еёҲжҙ’еҗ‘д»–зҡ„з”ҳйңІпјҢеңЁиҝҷз§ҚеӨ§иғҢжҷҜдёӢпјҢи“қеӨ©дёӢзҡ„иҚүеҺҹпјҢй«ҳеұұдёӢзҡ„жІіжөҒпјҢзәўиҠұж—Ғзҡ„е°ҸиҚүпјҢдёҖеҲҮдҪҝд»–зҡ„иҜӯиЁҖзҒөеҠЁпјҢжғ…ж„ҹи·іи·ғпјҢеңЁзІҫзҘһе’ҢзҺ°е®һзҡ„дәӨеҸүиҫҫж„ҸдёӯпјҢеҶҷеҮәжӮІжҖҶдёҺеЈ®дёҪпјҢиЎЁзҺ°дәҶдәәжҖ§зҡ„иҮіиҜҡиҮізңҹпјҢжҠҳе°„еҮәеҸІиҜ—иҲ¬зҡ„е®ҢзҫҺгҖӮ

жӣҙжұӮйҮ‘е·ҙпјҢиҝҷдёӘ1985е№ҙеҮәз”ҹзҡ„и—Ҹж—ҸиҜ—дәәпјҢд»–жүҖеӨ„зҡ„з”ҹжҙ»зҺҜеўғдёҺзҺ°д»ЈзӨҫдјҡж–ҮжҳҺеҸҚе·®еҰӮжӯӨејәзғҲпјҢеңЁдё–йҒ“еӨҡеҸҳзҡ„зҺ°еңЁпјҢд»–еҚҙд»ҘеҸҰдёҖз§ҚиЎҢдёәж–№ејҸпјҢд»ҘиҜ—дәәзҡ„з„Ұиҷ‘е’Ңеҝ§жҖқпјҢжҒўеӨҚдәҶеҜ№зҘһжҖ§зҡ„иҮӘи§үе’ҢзҡҲдҫқгҖӮжҝҖжү¬зҡ„ж–Үеӯ—гҖҒдәәж јзҡ„еҠӣйҮҸпјҢеӣһеҪ’дәҶеҜ№иҝҷдёӘж—¶д»Јзҡ„иҙЈд»»е’Ңд№үеҠЎпјҢд№ҹи®ёжӯЈеҰӮжҳӮж—әж–Үз« иҖҒеёҲжүҖиЁҖпјҡ“д»–зҡ„иҜ—жӯҢеғҸдёҖзІ’жөёиҝҮзғӯжіӘзҡ„з§ҚеӯҗпјҢж’ӯз§ҚеңЁжўҰжғідёҺзҺ°е®һеӣҙж Ҹзҡ„зІҫзҘһдё–з•ҢйҮҢпјҢеңЁзІҫзҘһзҡ„й«ҳеӨ§йҷҶз”ҹж №гҖҒејҖиҠұгҖҒз»“жһңгҖӮ”жҳҜзҡ„пјҢжҲ‘们зӣёдҝЎйҮ‘е·ҙеңЁжғ…ж„ҹе’ҢеҶҷдҪңдёӯе°Ҷдјҡз”ЁиҮӘе·ұзӢ¬зү№зҡ„и§Ҷи§үпјҢеҺ»иЎЁзҺ°гҖҒеҺ»з»“зјҳгҖҒеҺ»ж„ҹеҠЁиҜ»иҖ…гҖҒд№ҹж„ҹеҠЁиҮӘе·ұпјҢиҖҢеҗҺеҝ…жҲҗеӨ§еҷЁгҖӮ