《藏地诗篇》一书,精选了张子选自上世纪80年代到该书出版前各个年份的诗歌作品。像我当年熟悉的《大风雪之夜》《英雄不在此地》《西北偏西》等,也有后来网络热传的《怎么办》《藏北三行诗》《慈航》诸篇。虽能想见他诗歌的如是走向,但仍惊叹他致力于遣词造句所生发的妙趣。我搁置文学阅读已经很多年,近一段时间,重拾兴趣,在捧读了他这部几十年诗歌创作的精选集后,就我兴之所至的拙见,随意写一些浅显文字,献给老朋友,也算是对他这些年文字禅修奉上一份敬意。

我的诗歌趣味始于青春岁月,我曾经喜欢张子选早期的诗歌,而且一再地喜欢。我曾写过一篇文章《张子选:孤独的远行者》,纪念那些年的经历。对我来说,怀念张子选上世纪80年代的诗歌,正如怀念整个80年代。他在那个时代所写的诗,就有那个时代的人文温度,是一些非常感性的故事。那种叙事方式,为我所仰慕。草原生活必然伴随着神话和英雄,必然有酒和故事,而且盛产诗歌。后来张子选诗歌趋入非玄不远的哲思——追索企及高原话语里心物不二的禅意思想。很快,他最初那种生命热血的故事,让位于后来化繁为简、极具现代意味的禅境呈现,叙事性淡出,禅味日渐浓郁。

“上世纪90年代,大概正是从阿克塞回到兰州后这个时间段,张子选开始不断从民歌中汲取养分,不断进行簇新语言试验。他听闻到的、他想象到的,与他的阅读、人生,经验和超验……全部指向了诗歌。”“他的诗风在变化,我们的友谊也在变化。”

这是我前一篇文章中的一段文字。那时候,张子选对藏传道歌及甘青一带民间花儿、陕北信天游用功至深。他深入钻研仓央加措,汲取到了仓央加措诗歌的精髓。

要说道歌,与佛教思想源流有关。文以载道,诗是载体,歌即诵唱传播。无论口耳相传,或借文本流布,道歌在藏区都有较大的影响力。要详细介绍道歌,需写长文。简捷地说,透过生命迷雾,探寻心灵之道,对其参悟、叙说、抒怀付诸以心传心的诗意表达,即是道歌。一般来说,以心传心我们会在日常生活中经常用到,所谓交心、会心。道歌中表现为作者用心表达即为交心,受众用心体会即为会心。藏传道歌翻译为汉语,最具代表性的人物作品,一是米拉日巴大师的道歌,直接用藏族传统古尔鲁体民歌曲调即兴唱诵教法内容,由弟子记录下来,流传至今;二是仓央嘉措采用谐体民歌的格律创作诗歌,先有文本,后在民间流传唱诵。他们二人代表着道歌创作传承的两种基本方式。

对仓央加措道歌表面上以写情为主,坊间有多种解读和阐释。我自己也曾陷入纠结。近年阅读大手印哲学时,晓了仓央加措是大手印证悟者后,内心纠结顿释,不啻坚冰消融。大手印哲学是大道至简思想的哲学典范,超越了世俗真理、权威、教条、概念、社会习俗、伦理道德,即彻底删除人性中一切人为虚饰,直证空性!

仓央加措道歌的特点,就是放弃佛学思想中殿堂般高蹈的说教,俯身俗世尘烟,去贴近、安慰和启发普通人的人性——向普通人传教。用俗世比喻贴近和彰显情感上的有,才能揭示和使之理解命运中的无,即空。仓央加措是觉悟者,在他如梦似幻的境界中,一切只不过游戏而已,他的目的只为了开解如幻之境中的众生。张子选深谙仓央加措诗歌的意蕴,体认到借助于汉语翻译的载道之歌,在广普意义上,读者更乐于以情歌类型接受它,也更容易与之同感共情,因而广为传播,于是它就成了不避入世,甚至陪伴读者一道经世,且无须讳言俗理常情的“伪情歌”面目下的载道之歌。

正因如此,张子选自然选择了以创作情歌为主,这里面既有文学的手法技巧,也有大手印式的启智用心,就像《八十四大成就者传》所传达的思想一样,能启发不同阶层、不同文化层面的人,才是真正的方便智慧。

张子选用文字修炼,其诗意指向是对世事沧桑的探查与了悟,对生而为人乃至男欢女爱的觉知与怜惜,符合大乘思想。如其所言:“我奢望我的这些文字,真的抵达过藏地的部分内核,特别是碰触到了它的精神层面,并将其运抵到阅读者内心。”

如此,张子选的诗歌从民歌、情歌中获取灵感便显得得心应手。他的作品意境,也有着纯净的禅味,看似片段式、印象式,写爱情、写人世沧桑、命运流转,每一个段落、乃至只言片语都会将你引向禅境,令你凝心,参悟万物,每个片段都蕴含禅意、指向悟道。现代社会,更多的读者真正需要贴近他们自身的艺术、音乐、诗歌,使自己放下尘寰,哪怕仅仅片刻,眷顾自己内心的模样,享受静默,内心浩渺、泪湿衣衫。

有书评指出:“张子选的诗歌轻盈、瑰丽,极富韵律美,意境苍茫深远;悲悯中蕴藏深情,荒凉中透着微光,给人以藏地独有的、极为纯粹的抚慰和启迪。”

此外,张子选的诗歌还长于实现道歌的可视唱功能,在词句选择方面更重音乐性,词语的勾连和过度完全存在一种即兴的、表意的,并且尾韵往往押韵智巧,令人惊讶,耳目一新。如果归类的话,当属于典型的“现代禅诗”。

尽管有时,他也隐去禅意,仅以禅趣示现,个中妙谛,任由读者想见——

寺院门前人咬狗

爱情挠头

月亮地里手拖手

菩萨上楼

——张子选《藏地谣唱》

当然,张子选本人对于自己创作的“现代禅诗”,却另有说辞,其中进一步阐释了他的创作发心:“我之所以将《藏地诗篇》统称为行吟之作,是因为我希望通过一边行走一边写诗一边取经,写取的能是一部心经。每个人也都能通过这部心经,读出天地、众生和自己。”

他甚至在个别作品中,坦然流露出了自己三十多年来缘何要坚持以书写藏地关照现世当下的动因所在——

就如眼下我在纸上写字

试以荒疏已久的笔墨,将自己送返藏区

再去见见那里的山川、世面和冬天

会会那些,总能令鹰鹫盘桓很久的人情事理

——张子选《在纸上写字》

从技术角度看,张子选喜欢比兴句式,“让真实的与非真实的物象并不那么严谨地对应陈列,彼此关照,相互揭示,从而使诗句本身获得了通过物性去接近人性的可能;而且还以一行比兴、一行点染,由物及人、由人到物,彼此关联,相互激荡,以期化用无痕,其意自生。”如是,便“可给予更大想象空间,更能体现意象化艺术的理想句型。”(张子选)

语言会附着时代、地域而嬗变,互联网更有层出不穷的网络语言推陈出新,刷新人类认知而后迅速过时。张子选则不然,多年来他悉心收集了从古至今一万多例语料,苦心孤诣、坚持不懈对美的、诗意的、民间的、粗粝、有鲜活生命体征、相对恒定的,甚至妙奥深蕴却不可言传的语词、句型,进行探索、琢磨与拣选,在纸面上完成设计、营造和呈现。这其实就是禅意的、用文字塑造心灵世界之渴望的创作过程。

张子选一直在做的,便是他诗歌走向中对事物、语词、概念等物象关联的拆解,将诗思带往哲学的天空。像尼采在诗歌中探索思想的世界一样,张子选在民间口语表达中,在道歌中找到生命赤裸的关联和安慰,不需要逻辑性中介而直抵人心。如其所言,“比兴句式之所以大量出现在我的诗歌创作中,主要是由于它们向我提供了一种不诉诸概念语言和常态逻辑的抒情方式。”

张子选由语言技术性表达上下功夫,所获得的虚灵妙乐的诗意禅境,也正是禅师们在传统诗歌语词勾连中极难获得满意表达的那份飘渺灵感。在人类的五官觉察功能中,可能视觉和听觉的经验世界是最丰富灿烂且不可思议的,这使得我们常会惊诧于某种叙说能对自己引发妙不可言的心灵体验,“像被美好击中了一样”。就如从秦腔里发现摇滚一样,张子选从民间歌谣和禅意道歌里寻找到了可以融合生发的一种新的表达方式,甚至诗歌本身的韵律在朗诵时就具有唱诵道歌的妙趣。亦如匠人在技术上的一个发现,便使一样乐器能完美表达乐手的内心。张子选既是此发现的匠人,亦是能表达的乐手。

“正如会哭的人不一定流泪,懂歌的人都会在歌声掠过之后保持应有的沉默,并在沉默中反观我们各自的一生和爱情……”(张子选《情歌问情》)

整体来说,张子选的诗歌语言纯净、意境优美,你能体悟到文字中作者禅师般的风骨。他的诗歌中飘逸着无常、虚幻和美。虚幻并不是虚无和悲观,而是真相、实相。实相给我们的才是希望、创造的可能和快乐。比如在空地上才能盖房、种田,白纸上才能写字、画画,虚空中才会有星球和人类诞生。他纯熟的技巧,用文字为你布置的场景是空茫、纯净、无有杂染,直脱脱净化你的心灵,正是修行人安心的方所。

所以,《藏地诗篇》其实质是献给人间的诗篇。

仿佛一个人只适合于自己的宁静中,练习击鼓

有些时光,在世上,我只想与内心,无悲无喜地共度

……

倘若将来某日,你也会因某种际遇偶然至此

陌生人,请帮忙照顾好这个世界,和你自己

——张子选《在世间》

“私心讲,我更看重自己截至目前还未被大多数读者重视的那种多段式较长篇幅的作品,只因它们更具先锋性、实验性,也更将比兴、对仗、音韵等这些被大多数人遗忘已久的传统汉语修辞手段,发挥到了极致,故而更具诗性、旨趣的激活与想象空间,读起来会更加痛快淋漓。”(张子选)

在我们交流中,张子选曾多次谈到他的长诗《慈航》:“《藏北三行诗》并不如我后来的《慈航》,那是一个谁也翻越不了的高度,且影响说多大有多大,我也不明白为什么。关键其影响不在诗人中,而在网络上。”

我阅读张子选的《慈航》。为了参照,也阅读昌耀的《慈航》,不止一遍地读,读出滋味后又读昌耀的《哈拉库图》。这是我真正享受长诗的季节。诗歌的简洁和尖锐是我喜欢的,直击自己的表达,不像长篇小说,长时间困顿于冗长昏睡的状态,不适合于我现在的体质。

昌耀的《慈航》是流放者骨质的沉重,是苦行僧顿悟苦谛——认识斯人力透纸背的苦难。是一位意欲出离苦难者对命运的感恩、对所品尝欢乐和幸福感的回味、冥想与反观。其天国净土幻境,只是对人间欢乐的怀念和譬喻,或者说期望土伯特高原良知民众众神般的生活能够永存。是自我英雄被良知众神收留、救赎,创伤愈合“重新领有自己的运命”后放松的、不断的、戚戚的,庆幸。净土理想是在人间做大自然宠幸的自由民,但“听一次失道者败北的消息,也是同样地忘怀不了”。这是典型中国式知识分子的理想。虽名曰《慈航》,但仅是借题而已,几乎看不到佛教思想。昌耀是一位优秀的诗人,从《慈航》能读出他的知识背景、隐晦的社会理想、深厚的诗歌造诣。

张子选的《慈航》则是游牧者禀赋浪漫的船筏,是游方僧和道谛——勘破苦难后的淡然。仿佛奇幻漂流,仿佛戏谑,是新禅诗、是对禅意的现代领悟和表述,也可以说是对藏地传统道歌的创新写法,经世中的仙风道骨,对命运大开大合的乐观,背景苍茫、时空魔幻,无尽虚空包裹的荒原上惟有众生、故事、粮仓里堆积的爱情、隐入笔划的巫卜、狡黠与追问,轮回中隔世恍若隔夜的牵挂,随遇而安、而化,属于入世者的行吟,秉持自心即净土,豁达、自在、浪漫洒脱。情欲之所以是人性重要部分,是因为我们是欲界众生,所以爱情是人类永恒的话题、文学不朽的主题。佛教中颇多爱情故事,以情点题、透视世间真相,正如土登晋美诺布在《西藏》一书中所说:“传教的意识——如果我们寻找善美,我们在任何地方,在每个地方都可以找到,这个世界上任何东西都可以改变为对我们有益,帮助我们走上中庸之道。”。

张子选强调,“我的《慈航》和昌耀老师的《慈航》,没有任何可比性”。的确,从青年时期进入草原开始书写游牧世界,就注定了张子选与众不同、一生孤旅。

对张子选诗歌的评价,我个人有两种态度,以我对世俗诗歌的爱好来说,我喜欢他早期的作品,它们是属于世间的行持;但若以经世疗心的态度观之,我则推崇他后期诗歌的巨大进步,它们是出离世间道途上的观照。

许多人喜欢张子选的诗歌,一个很现实的原因可能是这些作品更符合当下——不要沉重苦难的哀伤,只要朗朗上口、优雅自洽,有着古典诗兴意趣,又有大众所渴望的远方地标和异质文化,说不清是愁绪还是兴奋的意象快闪,这一切都符合时代节奏。

现在他的这种写作手法已然纯熟,他追寻的“高山之险、沙滩之静”已臻化境。他的语言像水晶、像玉石,符合他内敛、冷凝、坚持、温暖的性格。其中内敛、冷凝,指的是他对诗歌语感的塑造,而坚持、温暖,则是指对人与社会良善存续的寄望。正所谓“山远湖静,马良花善”,在其作品中,他对人和社会不存丝毫恶意,他甚至没向自己诗中的飞禽走兽表达过恶意。文字是心性的显现,一个文字纯净的人,心必纯净。同时若静下心来阅读他的诗歌,必能体验到生命宁静、专注、无有散乱的本然状态。

诗人旺秀才丹有一个观点:轮回有出口,其中一个就在文字里。以前我不觉得,但现在我认为张子选即是用文字在禅修,且意蕴深厚,用诗歌、文字的探索,趋向哲学的通透。

诗歌创作也属于闻思修,闻指学习、阅读和听闻,思是思考和分析,佛学的修指禅修,而诗歌的修为则指写作的过程、状态——在纸上冶炼文字,就像瑜伽士冶炼丹药。

面对事物、生命、词语各自矜立又彼此间可勾兑、可化生奇思妙意的关联,或许张子选做得更好,走得更远,更接近本质。

以《藏地诗篇》为题,持续30多年的文字冶炼和禅修,张子选不断向后现代状态嬗变。他对众生和语词别样地慈爱,洞悉人心和人性净化的奥秘,懂得经世和入世,在诗歌中安顿自己。他执著清洁的写作也许是一种昭示,真的宗教情怀乃是对恒久经验传承的虔敬,是虚空般的平等包容;真的哲学背景则是心与物象不二,虚空一如,深邃空幻。亦即心中有众生乃是宗教情怀,知晓世事虚幻则是哲学背景。一个具大悲悯的人,必是勇士。此勇士乃回归在地,解构庄严,从物质主义丰沛的幻象中唤醒自我和他人,热爱俗世言语,热爱心灵世界,孤寂但坚定地撕掉传统叙述对大众心灵的缠缚,为我们写下质朴、如是的诗歌。

只玉未琢,百石成伤

一念新月,一念斜阳

山奉禅意,水漾天堂

半个莲花,灿若西藏

——张子选《藏域诗经49章》

2023.10.22-11.10 兰州 初稿

2024.5. 二稿

2025.6. 三稿

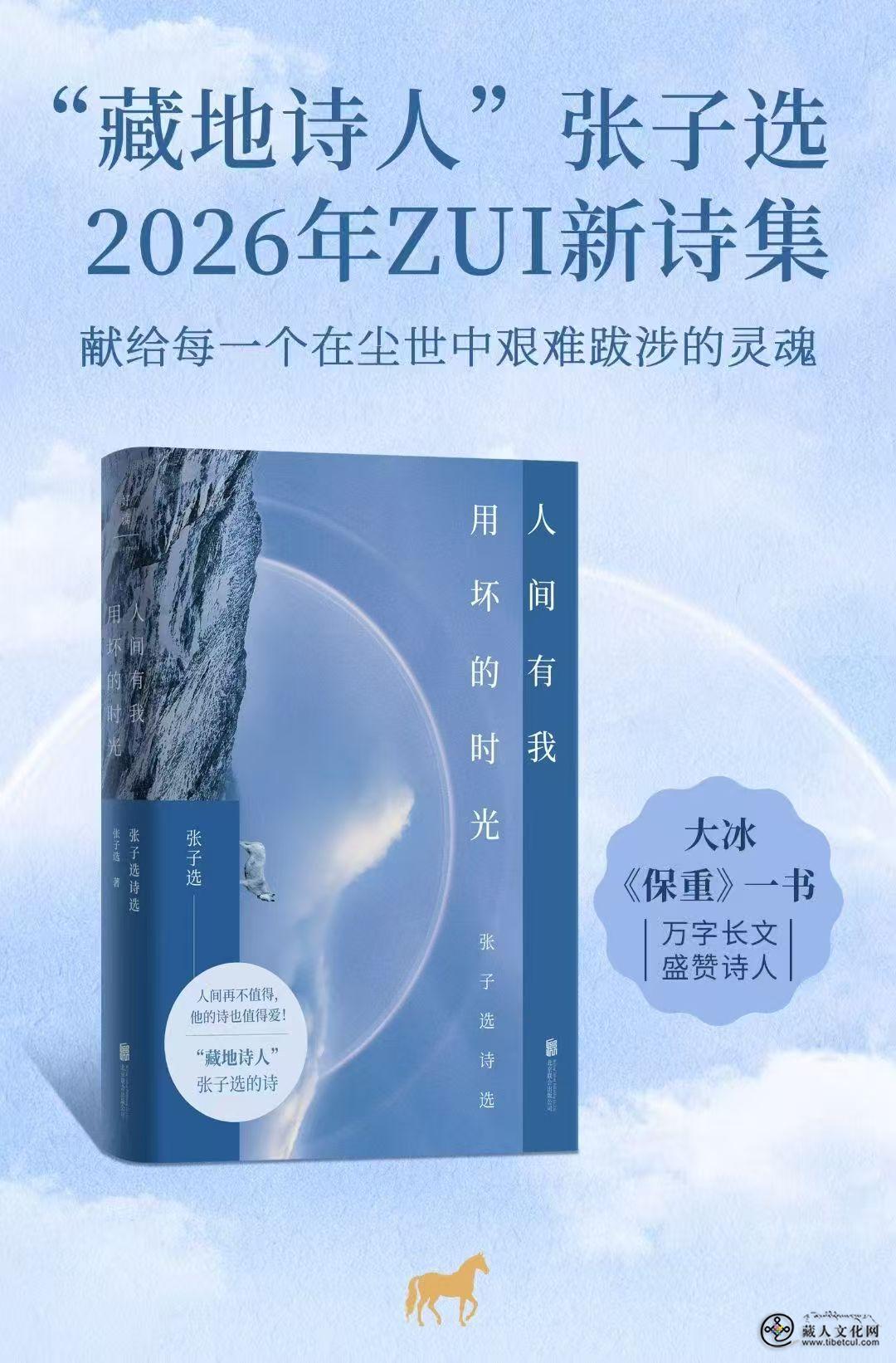

张子选,诗人、编剧。著有《执命向西》《藏地诗篇》等诗文集。系中央电视台《中国汉字听写大会》第三季、《中国成语大会》第二季首席编剧,腾讯视频、黑龙江卫视《见字如面》第一至第五季总编剧。独立电影长片《老虎的斑纹》主演之一。其最新诗集《人间有我用坏的时光》,于2026年2月出版上市。

才旺瑙乳,藏人文化网总编,著有《西藏创世之书》等,现居兰州。