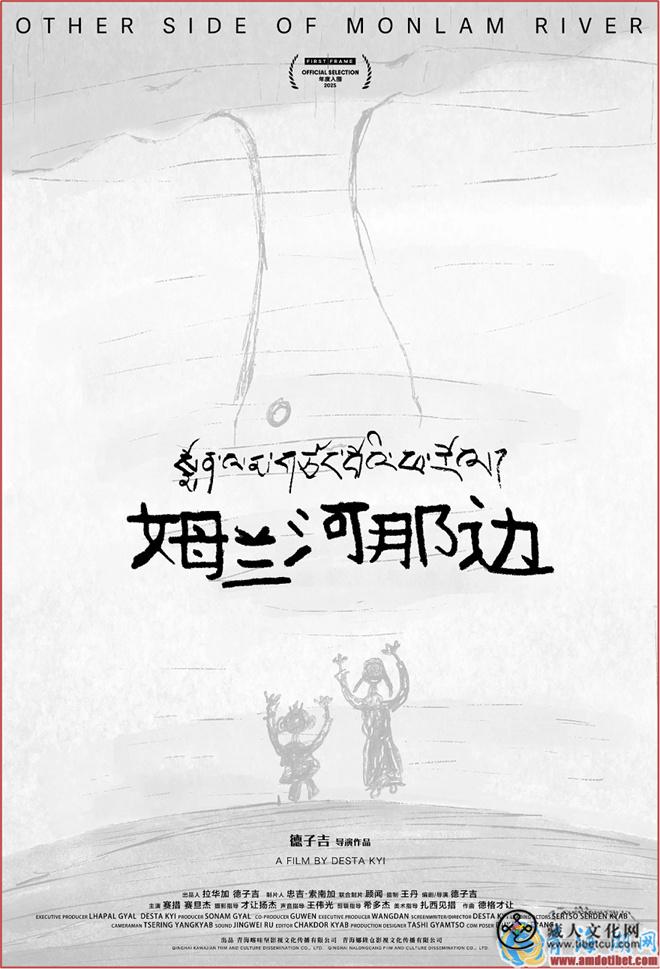

电影《姆兰河那边》是藏地女性导演德子吉编剧,执导的一部儿童题材电影。影片通过两个孩子充满童真又坚韧不拔的冒险旅程,深刻描绘了:

电影《姆兰河那边》是藏地女性导演德子吉编剧,执导的一部儿童题材电影。影片通过两个孩子充满童真又坚韧不拔的冒险旅程,深刻描绘了:

一、核心主题:童话外壳下的现实寓言

1. 儿童视角的叙事力量——纯真信仰与残酷现实的碰撞

影片通过9岁赛措和6岁赛丹的眼睛观察世界,将“寻找如意龙树要回母亲手镯”的童话逻辑作为叙事驱动力。这种天真的执着构成对成人世界规则的解构:

童话作为救赎工具:孩子们将阿妈拉姆的传说视为解决家庭危机的唯一方案,这种信念体现在赛丹作业本上“从树上掉落的手镯”图画中。导演德子吉借此实践其创作理念:“不描写世界,而是发现世界”,回归儿童未被规训的认知方式。

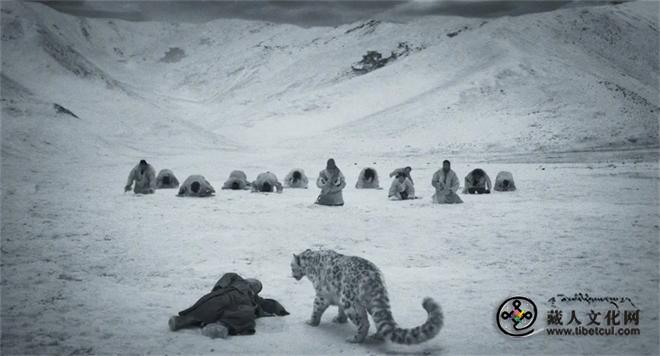

苦难中的尊严书写:姐弟俩渡河时用腰带互助、山顶撒风马祈福等场景,将生存苦难转化为诗性影像。类似《四百击》《雾中风景》的儿童视角,影片用稚嫩身躯对抗湍急河流的姿态,隐喻人类面对荒诞世界的韧性。

2. 传统信仰与现代性冲击——龙树传说的双重隐喻,“如意龙树”既是具体寻找对象,更是文化精神的象征:

信仰的实用性消解:富人砍树移植的传说与现实中推土机运树的场景形成互文,揭露资本对信仰圣地的掠夺。孩子哭喊“别拉走如意龙树”时,实则在哀悼正在消逝的文化根系。

传统与现代的断裂:阿妈拉姆的缺席暗示文化传承者的消失。当姐弟发现经筒空转、智者离去,象征精神指引的失效,呼应了当下少数民族文化传承的普遍困境。

3. 家庭解构与性别反思——被赌博撕裂的亲密关系

父亲才旦的赌瘾成为家庭崩坏的起点:

父职的溃败:变卖传家手镯不仅是物质损失,更是对家族血脉与婚姻契约的双重背叛。醉酒的父亲与空荡的羊圈构成触目惊心的家庭废墟意象。

母性缺失的创伤:赛丹抢夺同学酸奶的细节,揭示儿童用味觉记忆维系母爱的心理机制。而姐弟祈祷时替父亲要麻将的台词,暴露孩子对痛苦根源的错误归因。

4. 开放结局的治愈力量——炊烟象征的文化自救

结尾升起的炊烟是影片的神来之笔:

多重解读空间:母亲归来?姐弟幻觉?抑或邻居帮助?导演用三分钟长镜头聚焦孩子“破涕为笑的灿烂定格”,将答案交给观众。

精神性回归:炊烟作为藏族家庭生命力的标志,暗示文化基因的内在修复力。如德子吉所言:“拍平凡的记忆,成就真情流露的不凡作品”。

二、当下社会问题的镜像折射

1. 边缘叙事的去边缘化——标签之外的普世价值

导演拒绝被“少数民族电影”标签局限:

从地方性到普遍性:青海贵南县的牧区故事,实则是全球现代化进程中乡土共同体瓦解的缩影。德子吉强调:“你们想象的远方,都是我们的家乡”,消解了中心与边缘的二元对立。

女性创作的本真性:影片避开“苦难奇观”,用姐弟挡推土机、腰带渡河等场景,展现女性导演对生命韧性的独特观察。恰如戴锦华所言:女性创作应是“身心冲动推动的原创表达”。

2. 赌博问题的代际创伤——家庭系统崩溃的链条

才旦的形象具有尖锐的社会批判性:

恶性循环机制:赌博→变卖家产→家庭暴力→妻子出走→儿童心理创伤,这条毁灭链在藏区与都市同样成立。影片揭示赌瘾不仅是个人堕落,更是家庭生态系统的崩溃。

儿童的心理自救困境:赛措将解决家庭危机的希望寄托于神话而非社会支持(如学校、社区),暴露基层儿童保护网络的缺失。

三、女性主创团队与视角的深度互文

1. 导演/编剧德子吉的在地化表达

生命经验的注入:德子吉作为藏族女性导演(青海贵南人),将家乡记忆与童年观察转化为创作核心。她提出“不描写世界,而是发现世界”,通过儿童视角剥离成人社会的预设框架,以“寻找手镯-呼唤母亲”为主线,呈现女性在家庭崩解中的被动苦难(如央金因传家宝被夺而离家)。

解构边缘叙事:影片虽被贴上“少数民族/女性导演”标签,但德子吉刻意回避猎奇化表达。赌徒父亲的形象并非妖魔化,而是通过孩子“替父亲要麻将”的祈祷(天真以为能阻止赌博),揭露经济困顿与文化惯性对男性的异化,间接反映女性承受的连带创伤。

2. 女性凝视下的苦难与韧性

母亲的双重缺席:央金的“离家”是物理与精神的双重消失,但她的存在贯穿全片——手镯是家族传承的象征,而孩子对母亲的追寻实则是女性代际联结的隐喻。炊烟升起的开放式结局,暗示女性对家庭的救赎性力量。

阿妈拉姆的智慧传承:85岁的老太太作为故事讲述者,是藏族文化中女性智慧的化身。她口中的“如意龙树传说”既批判富人贪婪(对应推土机砍树情节),也为孩子提供精神支柱,形成女性互助的隐性网络。

3、儿童视角:女性苦难的纯真透镜

代理母职的沉重:9岁的赛措为弟弟擦泪、规划寻树之旅、用腰带系住两人渡河等细节,展现她在母亲缺席后被迫承担的照料者角色。导演用长镜头捕捉她向大树祈祷时替全家许愿的片段(“要麻将留住父亲”“给母亲转经筒”),在童言中暗含对家庭裂痕的和解渴望。

身体抗争的隐喻:姐弟以弱小身躯阻挡推土机的场景,是女性导演对“童真对抗工业化掠夺”的视觉宣言。孩子高喊“别拉走如意龙树”,呼应阿妈拉姆故事中“龙树不报恶人”,赋予女性环保抗争以神话维度。

4. 女性命运的天真解构

作业本画作的象征:赛丹画下“从龙树掉落的手镯”,被同学嘲笑却坚持相信神话,反映儿童对母亲归来的执念。女性编剧在此嵌入对成人“理性主义”的讽刺——孩子的信仰看似荒唐,却比父亲的赌博更接近救赎本质。

酸奶事件的情感留白:弟弟抢夺同桌酸奶被训斥,因“母亲不在无人制作”。这一细节未过度渲染悲情,却暴露女性劳动(如制作传统食物)在家庭情感维系中的不可见价值。

5、女性创作团队的影像语言革新

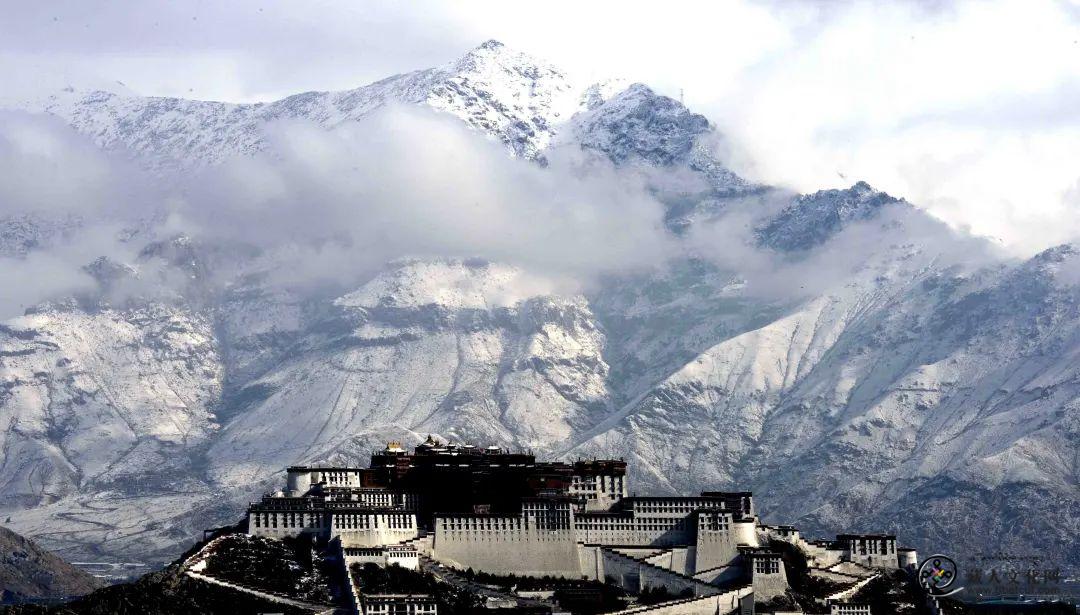

去奇观化的藏族叙事,影片拒绝将藏地标签化为“风景明信片”,而是以姐弟蹚过冰冷河水、迷路时蜷缩花丛等身体经验,让严酷自然与儿童渺小身躯形成张力,凸显生存困境的真实感。

阿妈拉姆的传说被赋予现代回响:推土机砍树与富人盗树的传说重叠,女性团队以魔幻现实主义手法,将殖民掠夺、生态破坏纳入女性口述传统的话语批判中。

6. 开放性结局的女性温度

三分钟长镜头的治愈力:结尾姐弟隔窗望见炊烟升起的固定长镜头,由摄影师捕捉泪痕到微笑的细微转变。不直接呈现母亲回归,却以炊烟(传统女性劳动符号)和孩子的希望笑容,传递女性创作者对“救赎”的理解:它存在于日常生活的重建而非神话奇迹。

手镯与龙树的符号重置:女性编剧将“手镯”从男性赌博的牺牲品,转化为孩子追寻的母爱象征;而“龙树”从祈祷对象升华为信仰本身。如学者戴锦华所言,女性创作需“身心流露”,影片以孩子“发现世界”取代“描写世界”,正是女性团队对苦难的重构——救赎在追寻过程中已悄然发生。

7、现实意义:女性叙事对边缘经验的破壁

《姆兰河那边》以全女性为主创打破两种刻板印象:

突破“少数民族苦难奇观”:赌徒父亲、离家务工母亲是跨地域的家庭问题,藏地背景仅作叙事容器而非消费标签。

重释“儿童电影”的边界:影片不回避儿童受创(如赛丹的号哭近乎“击碎观众心理防线”),但女性导演以“善意路人相助”“姐弟草原嬉戏”等场景注入温暖,拒绝将苦难作为唯一母题。

正如德子吉在采访中强调:“你们想象的远方,都是我们的家乡。” 。这部由女性创作的影片,将个人记忆转化为普世寓言,让“边缘”成为观照主流社会的一面镜子——当孩子为寻母爱踏上险途,实则是所有人在失落时代对归家之路的叩问。

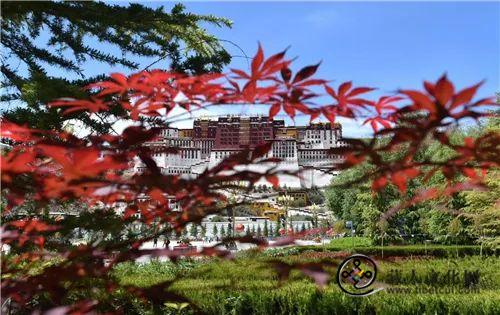

2025/7/18 日于拉萨

(海梦,影评撰稿人,作家。)

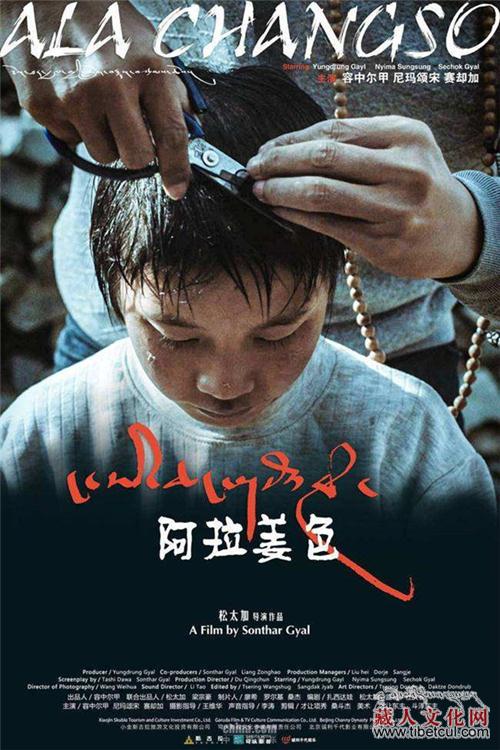

导演德子吉简介

导演德子吉简介

青年导演、编剧,1994年出生,青海贵南人。代表作品《大树下的小孩》、《姆兰河那边》、《故乡》等。监制的电影作品《小牧人》、《爷爷的枪》、《路》、情景剧《家有喜客来》等。

编剧执导的电影作品获奖情况:电影《姆兰河那边》入围第16届FIRST青年电影展市场产业放映,第35届中国电影金鸡奖"金鸡电影创投大会•制作中项目单元""特别关注奖"。入围第19届FIRST青年电影展“FRAME她的一帧”单元。电影短片《大树下的小孩》曾获得过“评委会大奖”、“最佳儿童片奖”、“最佳剧情片奖”“最佳男演员奖”、“最佳导演奖”、“最佳编剧奖”等多种奖项。诗歌《远去的你》、《大雁南飞的姿势》、《燃烧的词语》等文学作品发表过《岗坚梅朵》,《茫曲》等全国各地的报刊杂志。

2024青海民族出版社出版“德子吉电影剧本选集”。