2009е№ҙпјҢж•–и¶…еҮәзүҲзҡ„第дёҖйғЁеұһдәҺиҮӘе·ұзҡ„зҹӯзҜҮе°ҸиҜҙйӣҶгҖӮ

гҖҖгҖҖеҜ№дәҺдёҖдёӘеҶҷдҪңиҖ…иҖҢиЁҖпјҢжңҖеҘҪзҡ„еў“еҝ—й“ӯдҫҝжҳҜдҪңе“ҒгҖӮиҖҢж–ҮеӯҰпјҢдҫҝжҳҜд»–жӯӨз”ҹе‘ЁжёёеҲ—еӣҪзҡ„зІҫзҘһең°еӣҫгҖӮж•–и¶…пјҢд»–дёҚжҳҜдёҖдёӘдә§йҮҸй«ҳзҡ„дҪң家гҖӮд»–еҶҷдҪңз”ҹе‘Ҫзҡ„дёүеҚҒе№ҙйҮҢеҶҷиҝҮдёӨдёүзҷҫйҰ–иҜ—жӯҢгҖҒеҚҒеӨҡзҜҮе°ҸиҜҙгҖҒдәҢеҚҒеӨҡйҰ–жӯҢиҜҚгҖӮдҪҶд»–и®ӨдёәпјҢиЎЎйҮҸдёҖдёӘдҪң家зҡ„ж ҮеҮҶпјҢдёҚеңЁдәҺдҪңе“Ғзҡ„еҺҡеәҰпјҢиҖҢжҳҜдҪңе“Ғзҡ„ж·ұеәҰгҖӮ

жҲ‘жҳҜдёҖдёӘж–ҮеӯҰж„Өйқ’

гҖҖгҖҖ“жҲ‘зҡ„еҶҷдҪңжәҗдәҺиҜ—жӯҢгҖӮ”йӮЈж—¶еҖҷпјҢж•–и¶…жӯЈеҪ“ж„Ҹж°”йЈҺеҸ‘зҡ„е№ҙзәӘпјҢиө¶дёҠдәҶдёӯеӣҪж–ҮиүәжңҖдёәйјҺзӣӣзҡ„ж—¶жңҹгҖӮиҖҢиҜ—жӯҢжӯЈжҳҜжҺҖиө·ж–ҮеӯҰжөӘжҪ®жңҖдёәдё»иҰҒзҡ„еҠӣйҮҸгҖӮйӮЈж—¶еҖҷж¶ҢзҺ°еҮәдёҖеӨ§жү№зҡ„иҜ—дәәжңүеҢ—еІӣгҖҒжө·еӯҗгҖҒиҲ’е©·гҖҒеёӯж…•е®№гҖҒйғӯи·Ҝз”ҹзӯүзӯүгҖӮз”Ёж•–и¶…зҡ„иҜқжқҘиҜҙпјҢеҪ“ж—¶еңЁиЎ—еӨҙзў°дёҠз”өзәҝжқҶеҖ’дәҶпјҢз ёжӯ»еҚҒдёӘдәәйҮҢпјҢиҮіе°‘д№қдёӘжҳҜиҜ—дәәгҖӮеҪ“然пјҢж•–и¶…д№ҹжҳҜеәһеӨ§иҜ—дәәйҳҹдјҚйҮҢзҡ„е№ҙиҪ»дёҖе‘ҳгҖӮ

гҖҖгҖҖ“йӮЈж—¶еҖҷпјҢжҲ‘еҶҷиҜ—гҖҒз•ҷй•ҝеҸ‘гҖҒдёҚеҲ®иғЎеӯҗгҖҒжҠҪзғҹе–қй…’гҖҒз©ҝжқҫеһ®еһ®зҡ„жҜӣиЎЈгҖҒе°Ҷй’ҘеҢҷжҢӮеңЁи„–еӯҗдёҠгҖӮдёҖзңӢе°ұжҳҜдёҖдёӘж–Үиүәж„Өйқ’гҖӮ”ж•–и¶…д»Һе°ҸдҫҝеҶҷиҜ—гҖӮдёҖдёӘе……ж»Ўе№»жғізҡ„еӯ©еӯҗе’ҢеӨ©з©әжҳҜдёәжҺҘиҝ‘зҡ„пјҢиҝҷз§ҚжҺҘиҝ‘е°ұдјҡеҲҶеЁ©еҮәиҜ—жӯҢгҖӮ1991е№ҙпјҢ敖超第дёҖйҰ–иҜ—жӯҢгҖҠдёҖз§ҚдҪ“дјҡгҖӢеҸ‘иЎЁеңЁгҖҠиҘҝи—Ҹж—ҘжҠҘгҖӢдёҠпјҢжӢҝеҲ°дәҶ14е…ғзЁҝиҙ№гҖӮд»–дәІеҗ»зқҖйӮ№е·ҙе·ҙзҡ„й’ұпјҢд»ҝдҪӣзңӢеҲ°ж–ҮеӯҰзҡ„еңЈж®ҝпјҢжӯЈдёәд»–жү“ејҖйӮЈжүҮеҺҡйҮҚзҡ„й—ЁгҖӮ“жӢҝеҲ°дәәз”ҹдёӯ第дёҖ笔зЁҝиҙ№д№ӢеҗҺпјҢеҪ“ж—¶зҡ„еҗҢдәӢйғҪеҡ·зқҖи®©жҲ‘иҜ·е®ўгҖӮдәҺжҳҜжҲ‘з”Ёз»өи–„зҡ„зЁҝиҙ№иҜ·д»–们еҗғдәҶдёҖйЎҝйҘӯпјҢжңҖз»Ҳж”ҜдёҚж•·еҮәпјҢиҠұдәҶ70еқ—й’ұгҖӮ”ж•–и¶…и°Ҳиө·зӣёйҡ”дәҢеҚҒеӨҡе№ҙзҡ„еҫҖдәӢпјҢи®°еҝҶзҠ№ж–°пјҢеҳҙи§’йңІеҮә笑容гҖӮ

гҖҖгҖҖ1991е№ҙпјҢж•–и¶…зҡ„иҜ—жӯҢгҖҠж„Ғз»Әж–ӯеҸҘгҖӢиҚЈиҺ·зӮҺйҷөжқҜе…ЁеӣҪиҜ—жӯҢеӨ§иөӣдәҢзӯүеҘ–гҖӮеҪ“зғ«жүӢзғӯиҫЈзҡ„еҘ–зҠ¶дәӨеҲ°ж•–и¶…жүӢйҮҢж—¶пјҢд»–еҶ…еҝғеҜ№ж–ҮеӯҰеҚҮиө·ж— жҜ”зҡ„дҝЎеҝғгҖӮд»–ејҖе§ӢеңЁж–ҮеӯҰзҡ„йҒ“и·ҜдёҠпјҢеқҡеҝҚең°з§ҜеӮЁеҠӣйҮҸпјҢй»ҳй»ҳиҖ•иҖҳгҖӮеӣ дёәиҝҷйҰ–иҜ—пјҢд»–д»ҺдёҖдёӘиҘҝи—Ҹз”өи§ҶеҸ°зҡ„ж— зәҝз”өжҠҖжңҜдәәе‘ҳпјҢи°ғйҒЈеҲ°иҘҝи—ҸиҮӘжІ»еҢәж–ҮеҢ–еҺ…зҡ„ж–ҮеҢ–жҠҘзӨҫе·ҘдҪңгҖӮиҝҷд»Ҫе·ҘдҪңи®©д»–еҫ—д»Ҙе…Ёиә«еҝғең°жҠ•е…ҘеҲ°ж–ҮеӯҰзҡ„еҲӣдҪңгҖӮд№ӢеҗҺпјҢд»–дёҺеҪ“ж—¶иҘҝи—ҸеӨ§еӯҰзҡ„еӨ§еӯҰз”ҹйҷҲзҒ«гҖҒе®ӢиҖҳи°ЁгҖҒиӮ–жңқйёҝгҖҒи‘ӣе°ҸдёңжҲҗз«ӢдәҶ“йЈһй№°”ж–ҮеӯҰзӨҫпјҢеҮәиҝҮеҮ жңҹжүӢжҠ„зҡ„ж–ҮеӯҰжҠҘгҖӮйӮЈж—¶еҖҷпјҢж–ҮеӯҰзҡ„и“қеӣҫпјҢдёҚеңЁеҲ«еӨ„пјҢе°ұеңЁе№ҙиҪ»иҖҢиҜ—ж„Ҹзҡ„еҶ…еҝғ延伸ејҖжқҘгҖӮдёҖе№ҙд№ӢеҗҺпјҢеҫҲеӨҡжҲҗе‘ҳеӣ дёәжҜ•дёҡеҗ„еҘ”еүҚзЁӢпјҢ“йЈһй№°”ж–ҮеӯҰзӨҫйҖҗжёҗи§ЈдҪ“пјҢжҲҗдёә他们жңҖдёәдё°зӣӣзҡ„и®°еҝҶгҖӮ

гҖҖгҖҖжҲ‘жғіпјҢеҚ•зәҜжӢҘжңүдёҖдёӘзҺ°е®һдё–з•ҢжҳҜдёҚеӨҹзҡ„пјҢжҲ‘们иҝҳиҰҒжһ„зӯ‘дёҖдёӘиҜ—ж„Ҹзҡ„зҺӢеӣҪгҖӮеңЁиҝҷдёӘиҜ—ж„Ҹзҡ„зҺӢеӣҪйҮҢпјҢжҲ‘们дёҚдәӢеҶңжЎ‘пјҢеҸӘиҙҹиҙЈиҖ•иҖҳж–ҮеӯҰе’ҢжўҰжғіпјҢеңЁзәёдёҠеҠідҪңпјҢеңЁе…үйҳҙйҮҢиҖҒжӯ»гҖӮж•–и¶…дҫҝжҳҜиҝҷж ·дёҖдёӘзҗҶжғідё»д№үиҖ…гҖӮ“еңЁжҲ‘зҡ„з”ҹе‘ҪйҮҢпјҢеҶҷдҪңйҰ–е…ҲжҳҜжҲ‘зҡ„第дёҖйҖүйЎ№гҖӮ”

з”Ёе°ҸиҜҙи®°еҪ•и—ҸдәҢд»Јзҡ„з”ҹеӯҳзҠ¶еҶө

гҖҖгҖҖж•–и¶…йҷӨдәҶеҶҷиҜ—пјҢд»–д№ҹе°қиҜ•еҶҷе°ҸиҜҙгҖӮд»–еҸ‘зҺ°е°ҸиҜҙжӣҙжҒўејҳпјҢжӣҙиғҪеҸҚжҳ ж—¶д»Јзҡ„зү№зӮ№гҖӮ“жҲ‘жҳҜдёҖдёӘи—ҸдәҢд»ЈпјҢжҲ‘дҪ“йӘҢеҲ°жҲ‘иә«дҪ“еҶ…зҡ„и®ёеӨҡ‘е°ҙе°¬’гҖӮиҝҷз§Қжғ…ж„ҹпјҢиҜ—жӯҢжҳҜйҡҫд»Ҙе®Ңе…ЁиЎЁиҝ°зҡ„гҖӮдәҺжҳҜпјҢжҲ‘жүҫеҲ°дәҶе°ҸиҜҙгҖӮ”

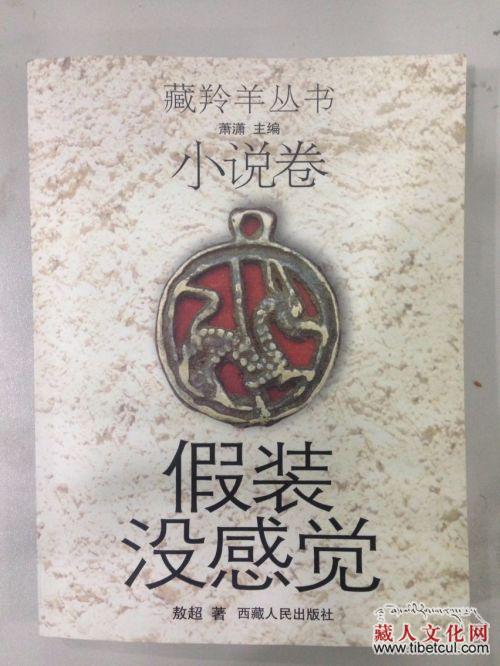

гҖҖгҖҖ2004е№ҙпјҢж•–и¶…еҶҷдәҶдёҖйғЁзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙгҖҠеҒҮиЈ…жІЎж„ҹи§үгҖӢеҸ‘иЎЁеңЁгҖҠиҘҝи—Ҹж–ҮеӯҰгҖӢпјҢд»ҺдёҘж јж„Ҹд№үдёҠиҜҙпјҢиҝҷжҳҜ他第дёҖйғЁзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙгҖӮ“йӮЈж—¶еҖҷпјҢжҲ‘е·Із»ҸеҶҷдҪңеҚҒеӨҡе№ҙдәҶгҖӮиҝҷеҚҒеӨҡе№ҙжқҘжҲ‘дёҚж–ӯең°д»ҺиҜҚиҜӯзҡ„жЎҺжўҸйҮҢжҺўзҙўиҜӯиЁҖзҡ„з§ҳеҜҶпјҢжҲ‘йҷӨдәҶеҶҷиҜ—пјҢжҲ‘иҝҳе°қиҜ•еҶҷе°ҸиҜҙгҖӮ”敖超并没жңүжғіеҲ°пјҢиҝҷзҜҮе°ҸиҜҙиў«еӣҪеҶ…е°ҸиҜҙзҡ„жқғеЁҒжқӮеҝ—гҖҠе°ҸиҜҙйҖүеҲҠгҖӢйҖүдёӯгҖӮз”ЁдҪңе®¶еј зҘ–ж–Үзҡ„иҜқжқҘиҜҙпјҢиҝҷжҳҜд»ҺеҮ еҚғзҜҮе°ҸиҜҙйҮҢпјҢи„ұйў–иҖҢеҮәзҡ„дҪңе“ҒгҖӮиҝҷд№ҹжҳҜиҘҝи—Ҹе°ҸиҜҙд»Һ1989е№ҙд»ҘеҗҺеҲ°2004е№ҙй—ҙпјҢ第дёҖзҜҮиў«гҖҠе°ҸиҜҙйҖүеҲҠгҖӢйҖүдёӯзҡ„дҪңе“ҒгҖӮж•–и¶…ејҖе§ӢжңүдёҖз§Қйұји·ғйҫҷй—Ёзҡ„ж„ҹи§үгҖӮжҺҘзқҖпјҢгҖҠеҒҮиЈ…жІЎж„ҹи§үгҖӢиҚЈиҺ·иҘҝи—ҸдҪң家еҚҸдјҡйўҒеҸ‘зҡ„“ж–°дё–зәӘж–ҮеӯҰеҘ–”гҖӮ

гҖҖгҖҖж•–и¶…дёҚжҳҜдёҖдёӘ“й«ҳдә§”зҡ„дҪң家пјҢд»–зҡ„ж–Үеӯ—д»ҝдҪӣз»ҸиҝҮж–ҮзҒ«з»Ҷз…Һж»ЎзӮ–ж·¬зӮјеҮәжқҘзҡ„гҖӮеҚҒеӨҡе№ҙжқҘпјҢд»–д»…д»…еҶҷдәҶеҚҒеҮ зҜҮе°ҸиҜҙгҖӮеҰӮжӯӨ“зҸҚжғң笔墨”зҡ„дәәпјҢйғ‘йҮҚдёӢ笔зҡ„дҪң家пјҢе®һеұһе°‘и§ҒгҖӮд»–и¶ҠжқҘи¶ҠеҸ‘зҺ°пјҢеҲӣдҪңиҘҝи—Ҹзҡ„еӣ°йҡҫгҖӮжүҫеҲ°дёҖдёӘйҖҡеҫҖеҸҷдәӢзҡ„йҒ“и·Ҝ并дёҚе®№жҳ“гҖӮдәҺжҳҜпјҢд»–и¶ҠеҶҷпјҢдҫҝи¶Ҡи°Ёж…ҺгҖӮд»–зҡ„е°ҸиҜҙеӨ§еӨҡеҸҚжҳ и—ҸдәҢд»Јзҡ„з”ҹеӯҳе’ҢзІҫзҘһзҠ¶еҶөпјҢиҝҷжҳҜд»–дёҖзӣҙд»ҘжқҘеқҡжҢҒзҡ„е‘ҪйўҳгҖӮ“жҠ’еҶҷиҝҷдёӘж—¶д»ЈпјҢжҲ‘еҝ…йЎ»жүҫеҲ°дёҖдёӘеҲҮе…ҘзӮ№гҖӮи—ҸдәҢд»ЈдҫҝжҳҜжҲ‘й•ҝж—¶й—ҙеҸҷиҝ°зҡ„еҜ№иұЎгҖӮ”

жҲ‘дёҚжҳҜи—Ҹж—Ҹ дҪҶжҲ‘жҳҜең°йҒ“жӢүиҗЁдәә

гҖҖгҖҖеҪ“ж•–и¶…еҲҡж»ЎдәҶдёүдёӘжңҲпјҢиҝҳжңӘжқҘеҫ—еҸҠзңӢжё…жҘҡиҮӘе·ұзҡ„ж•…д№ЎйҮҚеәҶж—¶пјҢжҜҚдәІдҫҝиғҢзқҖд»–пјҢжҖҖжҸЈзқҖдёҖйў—иў«жҖқеҝөз…ҺзҶ¬зҡ„еҝғеҮәеҸ‘пјҢеҲ°жӢүиҗЁеҺ»зңӢжңӣжҸҙи—Ҹзҡ„зҲ¶дәІгҖӮ他第дёҖж¬ЎеқҗдәҶиҝ‘дёҖдёӘжңҲзҡ„иҪҰпјҢз»ҸеҺҶдәҶеҗ„з§ҚиҪ¬жҠҳпјҢеҲқж¬ЎзңӢеҲ°дәҶзӮҷзғӯеҰӮзҒ«зҡ„зғҲж—ҘпјҢзӢӮйЈҺжҖ’еҸ·зҡ„йЈҺжІҷдёҺйӣӘиҠұпјҢзҘһеңЈеә„дёҘзҡ„еёғиҫҫжӢүе®«гҖӮд»ҺйӮЈж—¶иө·пјҢд»–зәўжү‘жү‘зҡ„и„ёдёҠпјҢдҫҝжү“дёҠдәҶй«ҳеҺҹзҡ„зғҷеҚ°гҖӮ

гҖҖгҖҖжҲ‘ејҖе§ӢжҳҺзҷҪпјҢж•–и¶…дёәд»Җд№ҲдёҖзӣҙйғҪеңЁжҠ’еҶҷи—ҸдәҢд»Јйўҳжқҗзҡ„е°ҸиҜҙгҖӮд»–еҸ‘зҺ°иә«дҪ“еҶ…жөҒйңІеҮәжқҘзҡ„ж— ж„ҸиҜҶе°ҙе°¬гҖӮ“жңүдёҖж¬ЎпјҢжҲ‘дёҺдёҖзҫӨйҮҚеәҶиҖҒд№ЎеңЁе–қй…’гҖӮиҖҒд№ЎиҜҙ‘и®ёд№…жңӘи§ҒпјҢдҪ зҡ„еӣӣе·қиҜқиҜҙеҫ—еҫҲеҘҪеҳӣгҖӮ’иҝҷеҸҘиҜқиҜҙиҖ…ж— ж„ҸпјҢеҗ¬иҖ…жңүеҝғгҖӮжҲ‘еҪ“ж—¶ж„ҹеҲ°жҹҗз§ҚжІ®дё§ж„ҹгҖӮжҲ‘жҳҜйҮҚеәҶдәәпјҢеҚҙжҜ«ж— д№ЎйҹігҖӮиҜҙжҲ‘жҳҜиҘҝи—ҸдәәпјҢеҸҜжҲ‘еҸҲдёҚжҮӮи—ҸиҜӯгҖӮжҲ‘еғҸжүҫдёҚеҲ°жқҘи·ҜпјҢд№ҹжүҫдёҚеҲ°еҺ»и·Ҝзҡ„ејӮд№ЎдәәгҖӮжҲ‘并дёҚзҹҘйҒ“пјҢжҲ‘з”ҹе‘Ҫзҡ„ж №з©¶з«ҹеңЁдҪ•ж–№гҖӮ”ж•–и¶…дҪ“дјҡеҲ°еғҸи’Іе…¬иӢұдёҖж ·жјӮжіҠж— ж №зҡ„е‘ҪиҝҗпјҢд»–ејҖе§ӢеҜ№иҮӘе·ұзҡ„иә«д»Ҫж„ҹеҲ°иҝ·иҢ«гҖӮ“еҶ…ең°дәәйҖҡеёёдјҡд»ҘдҪ зҡ„е·ҘдҪңпјҢз»ҷдҪ зҡ„иә«д»ҪдёӢе®ҡи®әгҖӮжҲ‘еёёе№ҙз”ҹжҙ»е’Ңе·ҘдҪңеңЁжӢүиҗЁпјҢдәҺжҳҜ他们и§үеҫ—жҲ‘жҳҜжӢүиҗЁдәәгҖӮиҖҢи—Ҹж—ҸдәәдёҖиҲ¬дјҡд»ҘжҲ‘иә«д»ҪиҜҒдёҠзҡ„зұҚиҙҜпјҢжқҘе®ҡдҪҚжҲ‘зҡ„жқҘеҺҶгҖӮ他们дјҡе°ҶжҲ‘еҲ’еҲҶиҖҢйҮҚеәҶдәәгҖӮеҸӘжңүеӨңж·ұдәәйқҷзҡ„ж—¶еҖҷпјҢжҲ‘дёҖиҖҢеҶҚпјҢеҶҚиҖҢдёүзҡ„е’ҖеҡјеҲ°иў«жҙ—еҠ«пјҢиў«ж”ҫйҖҗзҡ„ж»Ӣе‘ігҖӮиә«дҪ“дёҚж–ӯең°иҝҒеҫҷпјҢиҖҢжҲ‘зҡ„зҒөйӯӮеҚҙдёҖзӣҙеңЁжөӘиҝ№еӨ©ж¶ҜгҖӮ”

гҖҖгҖҖ“жҲ‘иә«дёҠжІЎжңүд»»дҪ•и—Ҹж—ҸиЎҖж¶ІпјҢдҪҶжҲ‘еңЁиҝҳдёҚжҮӮд»Җд№ҲеҸ«ж•…д№Ўзҡ„ж—¶еҖҷпјҢжӢүиҗЁе°ұжҲҗдәҶжҲ‘жңҖзҶҹжӮүзҡ„家еӣӯпјҢжҲҗдёәжҲ‘еӣӣеҚҒеӨҡе№ҙжқҘиө–д»Ҙз”ҹеӯҳпјҢеғҸе‘јеҗёдёҖж ·иҮӘ然зҡ„ж•…д№ЎгҖӮиҷҪ然жҲ‘дёҚжҳҜи—Ҹж—ҸпјҢдҪҶжҲ‘жҳҜең°йҒ“зҡ„жӢүиҗЁдәәгҖӮ”жҲ‘еҝҪ然жғіиө·йҳҝе…°·еҫ·жіўйЎҝеңЁгҖҠж—…иЎҢзҡ„иүәжңҜгҖӢйҮҢиҜҙйҒ“пјҡ“жҲ‘们пјҢжүҖжңүдәәпјҢйғҪжҳҜеӣ дёәйЈҺиҖҢеӣӣж•Јеҗ„ең°пјҢ然еҗҺеңЁдёҖдёӘеӣҪ家еҮәз”ҹпјҢжҲ‘д»¬ж— жі•йҖүжӢ©иҮӘе·ұзҡ„еҮәз”ҹд№Ӣең°пјӣдҪҶжҳҜпјҢе’ҢзҰҸжҘјжӢңдёҖж ·пјҢжҲ‘们й•ҝеӨ§жҲҗдәәеҗҺпјҢйғҪжңүдҫқжҚ®иҮӘе·ұеҶ…еҝғзҡ„еҝ иҜҡжқҘжғіиұЎжҖ§ең°йҮҚйҖ жҲ‘们зҡ„еӣҪ家иә«д»Ҫзҡ„иҮӘз”ұпјҢжҲ‘们еҸҜд»ҘеӣһеӨҚеҲ°зңҹжӯЈзҡ„иҮӘжҲ‘гҖӮ”жҲ‘们дёҚеә”иў«иә«д»ҪиҜҒдёҠзұҚиҙҜжүҖйҷҗеҲ¶жҲ‘们зҒөйӯӮзҡ„ж•…д№ЎгҖӮиҖҢжӢүиҗЁпјҢж— з–‘жҳҜж•–и¶…зҡ„иә«дҪ“дёҺзІҫзҘһзҡ„еҸҢйҮҚж•…д№ЎгҖӮ

гҖҖгҖҖиҝ‘дёӨе№ҙжқҘпјҢж•–и¶…еҶҷдәҶдәҢеҚҒеӨҡйҰ–жӯҢиҜҚгҖӮе…ідәҺд№Ўж„ҒгҖҒе…ідәҺиҘҝи—ҸгҖӮе…¶дёӯеҚҒеҮ йҰ–жӯҢиҜҚе·Іиў«жӯҢжүӢдј е”ұиҮіеӨ§жұҹеҚ—еҢ—гҖӮе…¶дёӯжңүдёҖйҰ–жӯҢеҸ«гҖҠжўҰз»•жӢүиҗЁгҖӢгҖӮ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖйҒҘиҝңеӨ©з©әдёҠпјҢ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖдёҖзј•жҷЁе…үжҳҺдә®гҖӮ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖжңқеңЈзҡ„и·Ҝжј«й•ҝпјҢ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖжҲ‘з”ЁжӯҢеЈ°жҠҠдҪ дёҲйҮҸгҖӮ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖеёҰзқҖиҷ”иҜҡпјҢ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖеҜ»и§…еҝғзҒөеҪ’е®ҝпјҢ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖеёҰзқҖиҷ”иҜҡпјҢ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖжёҙжңӣжңҖзңҹзҘқзҰҸгҖӮ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖжӢүиҗЁпјҢ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖй«ҳй«ҳеңЁдёҠзҡ„жӢүиҗЁпјҒ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖжҲ‘зҡ„йҮ‘иүІжўҰжғіпјҢ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖжҲ‘зҡ„жўҰйҮҢеӨ©е ӮгҖӮ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖжҡ–жҡ–йҳіе…үдёӢпјҢ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖж јжЎ‘иҠұе„ҝз»Ҫж”ҫпјҢ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖе“ҲиҫҫйҡҸйЈҺйЈҳжү¬пјҢ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖиҝҷжҳҜжўҰйҮҢи§ҒиҝҮзҡ„ең°ж–№гҖӮ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖеҝғеҝөзҘҲзҘ·пјҢ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖдёҖи·ҜйЈҳжқҘиҠұйҰҷпјҢ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖеҝғеҝөзҘҲзҘ·пјҢ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖжІҗжөҙеҗүзҘҘзҒөе…үгҖӮ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖжӢүиҗЁпјҢ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖй«ҳй«ҳеңЁдёҠзҡ„жӢүиҗЁпјҒ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖжҲ‘зҡ„йҮ‘иүІжўҰжғіпјҢ

гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖжҲ‘зҡ„зҫҺдёҪеӨ©е ӮгҖӮ

гҖҖгҖҖе…¶е®һпјҢйӯӮзүөжўҰз»•зҡ„дҪ•жӯўжӢүиҗЁпјҢиҝҳжңүйӮЈж—ҘеӨңжөҒж·ҢиҖҢж»ҡзғ«зҡ„зјӘж–ҜзҗјжөҶгҖӮеңЁиҘҝи—ҸпјҢж•–и¶…еҜ„ж”ҫдәҶд»–з”ҹе‘ҪдёӯжңҖзҫҺеҘҪзҡ„е№ҙеҚҺгҖӮд№ҹеңЁиҝҷзүҮй«ҳеӨ©еҺҡеңҹдёҠпјҢд»–еғҸдёҖдёӘеҢҚеҢҗеңЁең°зҡ„дҝЎеҫ’пјҢи°ҰжҒӯиҖҢжӮІжӮҜең°иө°еңЁдёҖдёӘдәәзҡ„жңқеңЈи·ҜдёҠгҖӮеңЁи°ҲеҲ°д»–еҜ№жӢүиҗЁзҡ„ж„ҹжғ…пјҢд»–зј“зј“ең°иҜҙйҒ“пјҡ“дёҖеә§еҹҺеёӮд»ӨдҪ еҝөеҝөдёҚеҝҳпјҢеӨ§жҠөжҳҜеӣ дёәпјҢйӮЈйҮҢжІЎжңүзҲұжғ…пјҢеҸӘжңүдёҖеҺ»дёҚеӨҚиҝ”зҡ„йқ’жҳҘгҖӮ”