иүІжіўпјҢ1982е№ҙејҖе§Ӣж–ҮеӯҰеҲӣдҪңпјҢдёҺжүҺиҘҝиҫҫеЁғгҖҒ马еҺҹзӯүдёҖйҒ“жҳҜ20дё–зәӘ80е№ҙд»ЈиҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙзҡ„йўҶеҶӣдәәзү©пјҢе…ҲеҗҺеңЁиҘҝи—ҸеҒҡиҝҮдё“дёҡдҪң家е’ҢгҖҠиҘҝи—Ҹж–ҮеӯҰгҖӢеүҜдё»зј–пјҢд»ЈиЎЁдҪңе“ҒгҖҠеңҶеҪўж—ҘеӯҗгҖӢгҖҒгҖҠе№»йёЈгҖӢгҖҒгҖҠеңЁиҝҷйҮҢдёҠиҲ№гҖӢгҖӮзҺ°д»»гҖҠжҲҗйғҪж–ҮиүәгҖӢеүҜдё»зј–гҖӮ

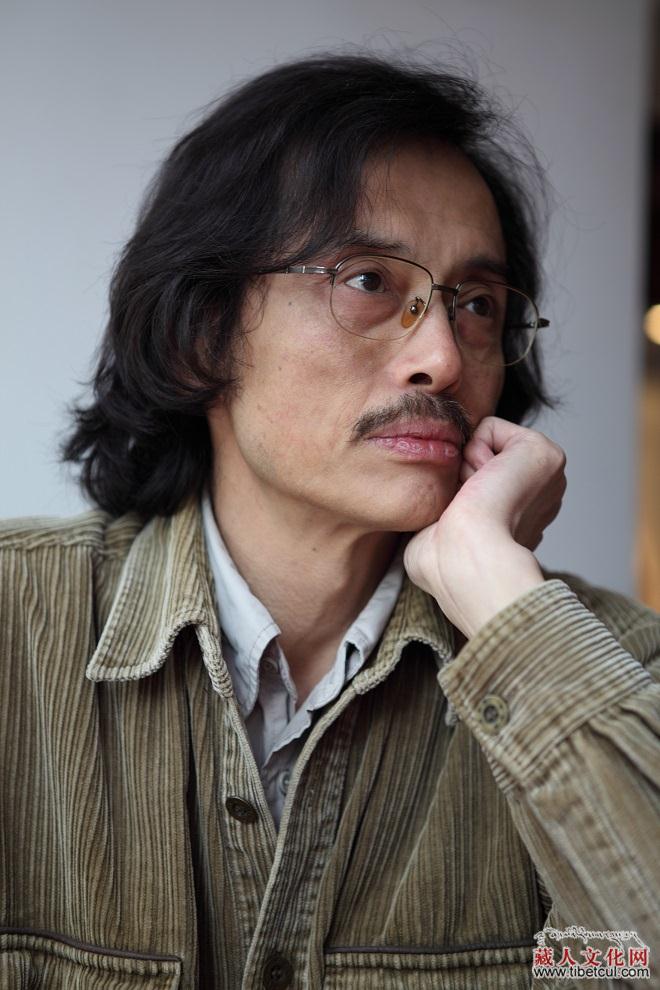

еҫҗзҗҙпјҢеҘіпјҢжұүж—ҸгҖӮдёӯеұұеӨ§еӯҰж–ҮеӯҰеҚҡеЈ«пјҢзҺ°дёәиҘҝи—Ҹж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰж–ҮеӯҰйҷўж•ҷжҺҲпјҢзЎ•еЈ«з ”з©¶з”ҹеҜјеёҲгҖӮиҮҙеҠӣдәҺзҺ°еҪ“д»Јж–ҮеӯҰз ”з©¶е’Ңи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–гҖҒж–ҮеӯҰз ”з©¶гҖӮ

иө°еҗ‘еҺҶеҸІзҡ„еӣһеҝҶ

——и—Ҹж—ҸдҪң家иүІжіўи®ҝи°ҲеҪ•

еҫҗзҗҙ иүІжіў

еҫҗзҗҙпјҡиүІжіўиҖҒеёҲпјҢжӮЁеҘҪпјҢи®ӨиҜҶжӮЁеҫҲй«ҳе…ҙгҖӮжӮЁе’ҢжүҺиҘҝиҫҫеЁғгҖҒ马еҺҹзӯүжҳҜе…«еҚҒе№ҙд»ЈиҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙзҡ„йўҶеҶӣдәәзү©пјҢйӮЈдёӘж—¶д»ЈеҸҜд»ҘиҜҙжҳҜиҘҝи—Ҹж–ҮеӯҰзҡ„иҫүз…Ңж—¶жңҹгҖӮз©ҝиҝҮеҺҶеҸІзҡ„йӣҫйңӯпјҢжӮЁжҳҜеҰӮдҪ•зңӢеҫ…иҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙзҡ„пјҹ

иүІжіўпјҡжҲ‘们е…ҲжқҘе®ҡд№үдёҖдёӢиҘҝи—Ҹзҡ„“ж–°е°ҸиҜҙ”еҰӮдҪ•пјҹиҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙпјҢжҳҜжҢҮдё–з•Ңе…Ҳиҝӣзҡ„ж–ҮеӯҰжҖқжҪ®дёҺиҘҝи—Ҹжң¬еңҹзҡ„еҸӨиҖҒж–ҮеҢ–зӣёз»“еҗҲзҡ„дёҖз§Қж–ҮеӯҰгҖӮиҘҝи—Ҹж–°ж—¶жңҹд»ҘжқҘзҡ„ж–ҮеӯҰпјҢжҳҜдёҺйӯ”е№»е°ҸиҜҙжҳҜжңүеҢәеҲ«зҡ„пјҢйӯ”е№»е°ҸиҜҙжҳҜдёӘиҝҮжёЎж—¶жңҹгҖӮжҲ‘дёҖзӣҙи®Өдёәйӯ”е№»зҺ°е®һдё»д№үе°ҸиҜҙеңЁдё–з•Ңж–ҮеӯҰдёӯзҡ„ең°дҪҚ并дёҚй«ҳпјҢдҪҶе®ғзҡ„зЎ®з»ҷдәҶе…«еҚҒе№ҙд»ЈиҘҝи—Ҹж–ҮеӯҰдёҖдёӘжңәдјҡгҖҒдёҖдёӘиҪ¬еһӢд»ҘеҸҠеҶІеҮәдёӯеӣҪж–ҮеӯҰзҡ„жңәдјҡгҖӮеҪ“然пјҢиҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙеӨӯжҠҳдәҶпјҢеҰӮжһңж–°е°ҸиҜҙиғҪеӨҹжҲҗеҠҹпјҢйӮЈжүҚжҳҜзңҹжӯЈж„Ҹд№үдёҠзҡ„иҘҝи—ҸзҺ°д»ЈжұүиҜӯе°ҸиҜҙгҖӮ

еҫҗзҗҙпјҡжӮЁжӣҫз»ҸеңЁ1989е№ҙзј–иҝҮдёҖжң¬е°ҸиҜҙйӣҶгҖҠиҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙгҖӢпјҢжҲҗдёәеҪ“ж—¶ж–°е°ҸиҜҙзҡ„и§ҒиҜҒпјҢд№ҹжҲҗдёәз ”з©¶иҖ…з ”з©¶дёҠдё–зәӘе…«еҚҒе№ҙд»ЈиҘҝи—Ҹж–ҮеӯҰзҡ„дёҖдёӘиҢғжң¬пјҢжӮЁеҪ“ж—¶жҳҜжҖҺд№Ҳзӯ№еҲ’иҝҷйғЁе°ҸиҜҙйӣҶзҡ„пјҹ

иүІжіўпјҡжҲ‘еҪ“ж—¶зј–гҖҠиҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙгҖӢж—¶зҡ„жғіжі•иҝҳдёҚжҳҜеҚҒеҲҶжҳҺжҳҫпјҢеҸӘи§үеҫ—дёҺдј з»ҹдёҚеҗҢзҡ„дёңиҘҝпјҢйғҪеҸҜд»Ҙж”ҫиҝӣеҺ»пјҢжүҖд»ҘжҲ‘еҗҺжқҘжғізј–дёҖжң¬ж–°е°ҸиҜҙйӣҶпјҢжІЎжңәдјҡгҖӮ并且жңүйҡҫеәҰгҖӮдёҚиҝҮиҜқеҸҲиҜҙеӣһжқҘпјҢзҺ°еңЁзҡ„иҘҝи—Ҹе°ҸиҜҙиҝҳжҳҜжІЎи¶…иҝҮйӮЈж—¶зҡ„еҗ§пјҹдҪ и®Өдёәе‘ўпјҹе…¶е®һеҢәеҲ«жҳҜжҳҺжҳҫзҡ„гҖӮеӣ дёәзҺ°еңЁзҡ„дёӯеӣҪж–ҮеӯҰжң¬иә«е°ұе·®дёҚеӨҡдёҚеұһдәҺж–ҮеӯҰз•ҢпјҢиҖҢжҳҜеЁұд№җз•ҢдәҶгҖӮжҲ‘и§үеҫ—еҜ№дәҺдҪң家жқҘиҜҙпјҢе®ғйҰ–е…ҲиҰҒеҜ№е°ҸиҜҙиҙҹиҙЈпјҢе°ҸиҜҙеңЁе…Ёдё–з•ҢйғҪйҒҮеҲ°дәҶй—®йўҳпјҢжҲ‘们еҝ…йЎ»еҸӮдёҺи§ЈеҶіиҖҢдёҚеә”иҜҘеҸӘе…із…§дёӯеӣҪзҡ„жүҖи°“ж–ҮеӯҰеёӮеңәгҖӮиүәжңҜдёҚжҳҜдёҖдёӘеёӮеңәпјҢиҖҢжҳҜдёҖдёӘдё–з•ҢгҖӮе°ҸиҜҙе®һйӘҢдёҚиғҪжқҫжҮҲпјҢеҜ№е°ҸиҜҙзҡ„敬з•Ҹд№Ӣеҝғд№ҹдёҚиғҪжҠӣејғгҖӮ

еҫҗзҗҙпјҡйӮЈд№Ҳиҝҷж ·жқҘиҜҙпјҢжӮЁи®ӨдёәиҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙдёәд»Җд№Ҳйҡҫд»Ҙи¶…и¶ҠпјҢжҳҜеӣ дёәеҪ“ж—¶дёҖж–№йқўжҳҜдҪң家зҡ„иҷ”иҜҡе’Ңи®ӨзңҹпјҢеҸҰдёҖж–№йқўжҳҜеӣ дёәеҜ№еӨ–еӣҪж–ҮеӯҰжҖқжҪ®зҡ„еҖҹйүҙпјҹ

иүІжіўпјҡиҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙиҝҳжңӘеңЁиҘҝи—ҸжңӘжҲҗеӨ§зҡ„ж°”еҖҷпјҢе°ұеӨӯжҠҳдәҶгҖӮжҲ‘жӣҫиҜҙиҝҮпјҢеҰӮжһңжҠҠжҲ‘们йӮЈдёӘж—¶жңҹзҡ„дҪң家е’Ңе°ҸиҜҙд»ҺиҘҝи—Ҹж–ҮеӯҰеҸІдёҠжҠҪеҺ»пјҢе°ұе®Ңж•ҙдәҶпјҢжҜ”еҰӮд»ҺзӣҠиҘҝеҚ•еўһеҲ°йҳҝжқҘпјҢйқһеёёе®Ңж•ҙгҖӮд№ҹжңүдёҖз§ҚиҝӣжӯҘпјҢдҪҶйӮЈжҳҜдәә们容жҳ“зҗҶи§Јзҡ„иҝӣжӯҘгҖӮж„ҸжҖқжҳҜе…«еҚҒе№ҙд»ЈйӮЈж®өж–ҮеӯҰжҳҜйӮЈд№Ҳзҡ„зӘҒе…ҖпјҢйӮЈд№Ҳзҡ„иҫүз…ҢпјҢйӮЈд№Ҳзҡ„еӣһжңӣдёҚеҸҜдҝЎпјҢйӮЈд№Ҳзҡ„дёҺиҘҝи—ҸдёҚзӣёе®ңпјҢзӘҒе…ҖгҖӮеҪ“然дҪ иҜҙзҡ„йӮЈдёӨзӮ№жҳҜеҪ“ж—¶иҘҝи—Ҹж–ҮеӯҰ蓬еӢғе…ҙзӣӣзҡ„еҺҹеӣ еҲҷжҳҜиӮҜе®ҡзҡ„гҖӮ

еҫҗзҗҙпјҡе—ҜпјҢеӣһеҲ°е…«еҚҒе№ҙд»ЈпјҢеҪ“ж—¶зҡ„дҪң家еҢ…жӢ¬жӮЁгҖҒжүҺиҘҝиҫҫеЁғе’Ңиҝӣи—Ҹзҡ„жұүж—ҸдҪң家пјҢжӢҝиҘҝи—ҸдҪңдёәйўҳжқҗпјҢжҳҜеҗҰжӣҙеӨҡжҳҜжҠ•жңәе‘ўпјҹ

иүІжіўпјҡжҠ•жңәеҖ’дёҚжҳҜгҖӮйӮЈж—¶еҖҷж–ҮеӯҰжҳҜйқһеёёжңүең°дҪҚзҡ„пјҢиҝҷзӮ№еҖ’жҳҜзңҹзҡ„гҖӮеҶҷдҪңж—¶зҡ„жҠ•жңәеҝғзҗҶпјҢдёҚе°‘дҪң家д№ҹжңүгҖӮжҲ‘еҸӘж•ўиҜҙжҲ‘жң¬дәәеңЁе°ҸиҜҙеҶҷдҪңдёҠжҜ«ж— жҠ•жңәеҝғзҗҶгҖӮжҠ•жңәжҳҜж”«еҸ–зҡ„йқһеёёжүӢж®өгҖӮеҰӮжһңжҲ‘жғіжҠ•жңәпјҢе°ұдёҚдјҡеңЁд№қеҚҒе№ҙд»ЈеҲқпјҢжӯЈжӯҘеҗ‘зәўзҒ«ж—¶зӘҒ然еҒң笔гҖӮе°ұиҜҙжҲ‘们дёүдёӘеҗ§пјҢжүҺиҘҝиҫҫеЁғеҗҺжқҘдёҚеӨӘеҶҷдәҶпјҢд№ҹжҳҜе…¶д»–еҺҹеӣ пјҢ马еҺҹжҜ”иҫғзңӢйҮҚеҗҚеЈ°иҝҷжҳҜзңҹзҡ„гҖӮ

еҫҗзҗҙпјҡе“ҰпјҢжҲ‘зңӢжӮЁйӮЈж—¶жӯЈйЈҺеҚҺжӯЈиҢӮпјҢдёүеҚҒдёҖдәҢеІҒе°ұеҫҲжңүеҗҚдәҶгҖӮйӮЈжӮЁдёәдҪ•еңЁе…ҙзӣӣж—¶жңҹпјҢд№ҹжӯЈеҪ“е№ҙеҚҺж—¶ж”ҫејғдәҶж–ҮеӯҰеҲӣдҪңпјҹ

иүІжіўпјҡжҲ‘д»Һе°ҸеӯҰе°ұе–ңж¬ўж–ҮеӯҰпјҢ16еІҒйӮЈж—¶иҖғдёҠдәҶеҢ»еӯҰйҷўпјҢ1975е№ҙеә•еҲҶй…Қе°ұеҲ°дәҶеўЁи„ұгҖӮ1980е№ҙд»ҺеўЁи„ұеҲ°и°ғеҲ°жӢүиҗЁпјҢејҖе§ӢеҲӣдҪңпјҢ1983е№ҙж”№иЎҢеҺ»еҠһгҖҠжӢүиҗЁжІігҖӢиҝҷдёӘж–ҮеӯҰеҲҠзү©пјҢ1988е№ҙи°ғгҖҠиҘҝи—Ҹж–ҮеӯҰгҖӢгҖӮд»Һ1991е№ҙејҖе§ӢпјҢжҲ‘зҡ„еҲӣдҪңеңЁеӣҪеӨ–еҸҚе“Қд№ҹйқһеёёеӨ§дәҶпјҢеӣ дёәиҝһж„ҸеӨ§еҲ©зҡ„жқӮеҝ—йғҪдёҠдәҶгҖӮдҪҶжҲ‘жҳҜеҚЎеңЁж–ҮеӯҰи®ӨиҜҶдёҠпјҢжҲ‘жғіеҶҚдёҠдёҖдёӘеҸ°йҳ¶пјҢиҖҢдё”и§үеҫ—иҮӘе·ұе®Ңе…ЁеҸҜд»ҘдёҠеҺ»пјҢдҪҶеҲ°жҲҗйғҪеҗҺпјҢеҘҪеғҸжІЎжҝҖжғ…дәҶгҖӮжҲ‘дёҚжҳҜж”ҫејғпјҢд№ҹ并没жңүж”ҫејғгҖӮжҲ‘жҳҜжғіеҶҚдёҠдёҖеұӮеҰӮжһңдёҚжҚўең°ж–№пјҢеҖ’жҳҜжңүеҸҜиғҪгҖӮиҜҙе®һиҜқпјҢеҲ°жҲҗйғҪеҗҺжІЎеҶҷпјҢеҸӘзңӢгҖӮиҝҷдёӨе№ҙжүҚејҖе§ӢжҒўеӨҚдёҖдёӢж„ҹи§үдёңиҘҝдёҚдёҖж ·дәҶпјҢе…ҲеҶҷдәҶдәӣзҹӯзҜҮгҖӮ

еҫҗзҗҙпјҡе…«еҚҒе№ҙд»ЈжӮЁзҡ„еҮәеҗҚдёҺжӮЁеҜ№ж–ҮеӯҰзҡ„еҖҫеҝғжү§зқҖжңүзқҖеҫҲеӨ§зҡ„е…ізі»пјҢдҪҶиҝҳдёҺе“Әдәӣеӣ зҙ жңүи§Ӯе‘ўпјҹ

иүІжіўпјҡжҲ‘и§үеҫ—жҳҜеӨ©иөӢзҡ„и§үйҶ’пјҢе°ұжҳҜе…ідәҺе°ҸиҜҙзҡ„еӨ©иөӢгҖӮиҝҷд№ӢжүҖд»ҘйҮҚиҰҒпјҢжҳҜеӣ дёәдёӯеӣҪе…ідәҺе°ҸиҜҙж•ҷиӮІжҳҜжүјжқҖиҝҷз§ҚеӨ©иөӢзҡ„пјҢгҖҠзәўжҘјжўҰгҖӢе°ұжҳҜйқһеёёжңүеӨ©иөӢзҡ„пјҢдҪҶеүҚж— еҸӨдәәеҗҺж— жқҘиҖ…пјҢеҘҮжҖӘеҫ—еҫҲгҖӮжҲ‘еҸҜд»ҘиҜҙеҮәе…«еҚҒе№ҙд»Јж–ҮеӯҰзӘҒ然еҮәзҺ°еҸҲзӘҒ然没дәҶзҡ„еҺҹеӣ пјҡе°Ҫз®ЎжҲ‘еҸҚеҜ№ж–ҮеӯҰзҡ„“ж №”зҡ„иҜҙжі•пјҢдҪҶдёӯеӣҪдҪң家еҰӮжһңжІЎдәҶж №пјҢе°ұеҝғж…ҢпјҢиҝҷд№ҹжҳҜйӮЈжү№дҪң家ж¶ҲеӨұзҡ„еҺҹеӣ д№ӢдёҖпјҢе…¶е®һдёҚйңҖиҰҒд»Җд№Ҳж №зҡ„гҖӮдҪҶдёӯеӣҪж–ҮеӯҰйҡҸж—¶йғҪеңЁе‘ҠиҜ«дҪң家е’ҢиҜ»иҖ…иҰҒж №пјҢиҝҷжүҚеҸ«е°ҙе°¬пјҢжңүзӮ№еҘҮжҖӘгҖӮжҜ”еҰӮиҜҙжҲ‘жӣҫз»ҸзңӢиҝҮдёҚ少欧жҙІе…ідәҺжӯ»дәЎзҡ„и‘—дҪңпјҢз»“жһңпјҢдёҚжҳҜиҜҙжҲ‘дёҚжҖ•жӯ»дәҶпјҢдҪҶжҲ‘е®іжҖ•з”ҹдәҶгҖӮжҲ‘жңүдёӘжһҒз«Ҝзҡ„зңӢжі•пјҡеҪ“дҪ д»ҺдҪңе“ҒдёӯзңӢдёҚеҮәж°‘ж—ҸеҖҫеҗ‘е’Ңжғ…з»Әж—¶пјҢдҪ е°ұжңүеҸҜиғҪжҳҜи—Ҹж°‘ж—Ҹзҡ„дәҶгҖӮжҲ‘и§үеҫ—ж–ҮеӯҰиҝҳжҳҜеӨ§еҗҢеҘҪгҖӮдҪҶиҝҷеҫ—жңүдёӘжқЎд»¶пјҢйӮЈе°ұжҳҜдҪ еҝ…йЎ»еқҡжҢҒиҮӘе·ұзҡ„дёңиҘҝпјҢиҮіе°‘дёҚиғҪи®ЁеҘҪд»Җд№ҲдёңиҘҝпјҢи®ЁеҘҪж–ҮеӯҰжң¬иә«еҸҜд»ҘгҖӮ

еҫҗзҗҙпјҡжӮЁзҹҘйҒ“пјҢеңЁ1985е№ҙгҖҠиҘҝи—Ҹж–ҮеӯҰгҖӢеҮәдәҶдёӘйӯ”е№»дё“иҫ‘пјҢеңЁеҶ…ең°еҪұе“ҚеҫҲеӨ§пјҢ并з”ұжӯӨжҝҖиө·иҘҝи—Ҹж–ҮеӯҰзҡ„й«ҳжҪ®гҖӮ

иүІжіўпјҡеҜ№гҖӮйӮЈжҳҜеӣ дёәжҲ‘1983е№ҙе°ұеҶҷдәҶгҖҠе№»йёЈгҖӢпјҢеҲ°еӨ„йғҪдёҚеҸ‘гҖӮеҺӢеҲ°1985е№ҙпјҢ马дёҪеҚҺе°ұиҜҙе№Іи„ҶжқҘдёӘдё“иҫ‘пјҢдәҺжҳҜе…¶д»–еҮ дёӘдәәе…Ёи·ҹзқҖиҝҷдёӘи·ҜеӯҗеҶҷжҗһжҲҗдёҖдёӘдё“еҸ·дәҶгҖӮеҜ№иҘҝи—ҸдҪңе“Ғзҡ„и®ӨеҗҢпјҢеҰӮжһңдёҚеҢ…жӢ¬жҲ‘зҡ„иҜқпјҢе°ұжҳҜеҸҰеӨ–дёҖз§ҚдёңиҘҝдәҶпјҢе…ЁжҳҜжүҺиҘҝиҫҫеЁғзҡ„йӯ”е№»зҺ°е®һдё»д№үпјҢе…¶е®һиҝҳжҳҜд»ҺжҲ‘зҡ„гҖҠе№»йёЈгҖӢжқҘзҡ„гҖӮеҰӮжһңеҸӘи®Өйӯ”е№»зҺ°е®һдё»д№үпјҢйӮЈд№ҲиҘҝи—Ҹзҡ„1980е№ҙд»Је°ҸиҜҙ并дёҚеҖјеҫ—иҝҮеҲҶжёІжҹ“пјҢжҜ•з«ҹжҳҜжЁЎд»ҝпјҢеҪ“然пјҢжүҺиҘҝиҫҫеЁғжң¬дәәеӨ©иөӢдёҚй”ҷгҖӮ

еҫҗзҗҙпјҡе…¶е®һеҰӮжһңеҪ“ж—¶дёҺеҶ…ең°иҜ„и®әз•ҢиҒ”жүӢжҺЁеҮәзҡ„иҜқпјҢжӮЁд»¬дјҡеңЁдёӯеӣҪж–ҮеӯҰз•ҢжңүдёҚдёҖж ·зҡ„еҸҚе“ҚгҖӮ

иүІжіўпјҡжңүиҒ”жүӢзҡ„гҖӮж јйқһе°ұе»әи®®жҲ‘们зҡ„е°ҸиҜҙйҖҡйҖҡеңЁеҢ—еӨ§иҝҳжҳҜд»Җд№Ҳең°ж–№йҮҚж–°еҮәзүҲдёҖж¬ЎпјҢдҪҶжІЎдәәе“Қеә”гҖӮеҸҰеӨ–иҝҳжңүдёӨ件дәӢпјҡдёҖ件жҳҜжқҺйҷҖжғіеңЁгҖҠеҢ—дә¬ж–ҮеӯҰгҖӢеҸ‘дёҖжңҹиҘҝи—Ҹдё“еҸ·пјҢз»“жһңеӨ§е®¶з»ҷдәҶзЁҝеӯҗпјҢдёҚиЎҢпјҢеҸӘз•ҷжҲ‘е’Ң马еҺҹиҝҳжңүжүҺиҘҝиҫҫеЁғдёүдёӘдәәзҡ„пјҢеҗҺжқҘд№ҹйҖҖеӣһжқҘдәҶпјҢеӣ дёә马еҒҘдәӢ件пјҢиҝҷжҳҜдёҖпјӣдәҢпјҢжҲ‘1991е№ҙеҸ—иӢҸз«Ҙзҡ„委жүҳз»ҷгҖҠй’ҹеұұгҖӢеҒҡдәҶдёҖе№ҙзҡ„зӣёеҪ“дәҺзү№зәҰзј–иҫ‘пјҢз»“жһңжҲ‘еҸӘйҖүеҲ°дәҶдёҖзҜҮпјҢеҶҜиүҜзҡ„гҖҠеҗүиғЎд»ҖеҰ®гҖӢпјҢиҝҳжҳҜжІЎдәәпјҢеҶІеҮәең°еҢәзҡ„зңҹзҡ„иҝҳдёҚеӨҡгҖӮжүҖд»ҘжҲ‘дёҖзӣҙжғізІҫзј–дёҖжң¬иҘҝи—Ҹе°ҸиҜҙпјҢжҳҜиҘҝи—ҸдҪң家дёҚж„ҝж„ҸпјҢжҲ–иҖ…иҜҙжҳҜдёҚзҹҘйҒ“е…¶дёӯеҺүе®ігҖӮеӨ§е®¶йғҪдёҚжғіеҠЁгҖӮйғҪеңЁзӯүеҲ«дәәеҮәжқҘеҒҡиҝҷдәӢгҖӮжҲ‘们йӮЈжү№дәәдёӯпјҢеҸӘиҰҒеқҡжҢҒеҶҷпјҢе°ұжҳҜдёүжөҒзҡ„д»ҠеӨ©д№ҹжҳҜдёҖжөҒзҡ„пјҢиҜҙйҒ—жҶҫд№ҹдёҚиҮідәҺгҖӮдёӘдәәеҠӣйҮҸд№ҹеӨҹз”ЁгҖӮеҸӘжҳҜзҺ°еңЁеҶҷиө·жқҘиү°йҡҫгҖӮ

еҫҗзҗҙпјҡжӮЁд»¬еңЁж–°ж–ҮеӯҰеҲқжңҹжҺҖиө·дәҶзғӯжҪ®пјҢдҪҶеҫҲеҝ«е°ұеҒғж——жҒҜйј“пјҢд»Һж•ҙдҪ“дёҠжқҘиҜҙпјҢзқҖе®һжҳҜдёӘиҝ·пјҢи®©дәәйҒ—жҶҫпјҒиҜҙеҲ°еҲӣдҪңпјҢдёҚзҹҘйҒ“и—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–иә«д»ҪеҜ№жӮЁзҡ„еҲӣдҪңжңүдҪ•еҪұе“Қпјҹ

иүІжіўпјҡдҪңдёәи—Ҹж—ҸжҲ‘жӣҙеӨҡзҡ„ж„ҹеҲ°дәҶдёҖз§ҚиҙЈд»»гҖӮеӣ дёәжҲ‘еҜ№и—Ҹж—ҸдёҚе°‘зҺ°иұЎйқһеёёе…іеҝғпјҢеҹәжң¬дёҠжҳҜжү№еҲӨзҡ„гҖӮе…¶е®һзңҹжӯЈзҡ„дҪң家пјҢйғҪжҳҜеҜ№иҮӘе·ұзҡ„ж°‘ж—ҸжҢҒжү№еҲӨжҖҒеәҰзҡ„пјҢеҗҰеҲҷдҪң家е°ұжІЎж„Ҹд№үдәҶгҖӮжҲ‘еҜ№и—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„жү№еҲӨж„ҸиҜҶжңҖејәпјҢеӣ жӯӨжҲ‘и®ӨдёәжҲ‘еҜ№и—Ҹж–ҮеҢ–жңҖи®ӨеҗҢгҖӮеҜ№иҮӘе·ұзҡ„ж–ҮеҢ–иҰҒиҝӣиЎҢжү№еҲӨжҖ§з»§жүҝпјҢи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–еҰӮжһңдёҚиў«жү№еҲӨпјҢйӮЈе°ұдёҚиғҪеүҚиҝӣпјҢеӣ дёәе®ғе·Із»ҸйҒҮеҲ°й—®йўҳдәҶгҖӮ

еҫҗзҗҙпјҡжӮЁе°Ҹзҡ„ж—¶еҖҷз”ҹжҙ»дәҺжұүж–ҮеҢ–еңҲдёӯпјҢдҪҶеҸҲжҳҜи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–иә«д»Ҫи®ӨеҗҢпјҢиҝҷеҜ№жӮЁзҡ„еҲӣдҪңжқҘиҜҙжҳҜеҗҰе°ҙе°¬пјҹ

иүІжіўпјҡе°ҙе°¬жҲ‘дёҖзӣҙжІЎжңүпјҢеӣ дёәжӢүзҫҺж–ҮеӯҰжҳҜдёҖж ·зҡ„пјҢеҚҡе°”иө«жңҹжңүеҸҘиҜқпјҢиҜҙпјҡжҲ‘дёҖзӣҙжғіжҲҗдёәйҳҝж №е»·зҡ„пјҢз»“жһңеҸ‘зҺ°жҲ‘жң¬жқҘе°ұжҳҜйҳҝж №е»·зҡ„гҖӮеә“еҲҮжҳҜзҷҪдәәпјҢз»“жһңд»–еңЁеҚ—йқһеҪ“дәҶдҪң家гҖӮ

еҫҗзҗҙпјҡжӮЁи§үеҫ—жӮЁзҡ„дҪңе“ҒдёҺиҘҝи—ҸжңүеӨҡеӨ§зҡ„е…ізі»пјҹ

иүІжіўпјҡиҘҝи—Ҹи·ҹдәәзұ»жңүеӨҡеӨ§е…ізі»пјҢжҲ‘зҡ„дҪңе“Ғи·ҹиҘҝи—Ҹе°ұжңүеӨҡеӨ§е…ізі»гҖӮиҮідәҺеҒҡеҫ—еҘҪдёҚеҘҪйӮЈжҳҜеҸҰдёҖз ҒдәӢпјҢеҜ№дәҺжҲ‘жқҘиҜҙпјҢд»Җд№Ҳж°‘ж—Ҹзү№зӮ№е•ҰпјҢеҢәеҹҹзү№иүІе•ҰпјҢзӯүзӯүпјҢйғҪдёҚжҳҜеҘҪе°ҸиҜҙеҝ…еӨҮзҡ„иҰҒзҙ еӣ жӯӨпјҢжҜҸеҪ“жңүдәәеңЁиҜҙжҲ‘дҪңе“Ғж—¶жӢүиҝӣдәҶиҝҷзұ»иҜқйўҳпјҢжҲ‘е°ұи§үеҫ—жҲ‘зҡ„е°ҸиҜҙиӮҜе®ҡеҶҷеҫ—жңүй—®йўҳдәҶпјҢжІЎдәәеҺ»иҝҪй—®гҖҠиҘҝжёёи®°гҖӢзҡ„зңҹе®һжҖ§пјҢжҲ‘дёҚзҹҘйҒ“жҳҜжҲ‘зҡ„е°ҸиҜҙеҸӘеҖјеҫ—еҒҡең°ж–№жҖ§иҝҪ究пјҢиҝҳжҳҜиҜ»иҖ…дёҖзңӢеҲ°ејӮеҹҹйўҳжқҗзҡ„дҪңе“Ғж—¶д№ жғҜдәҶиҰҒиҝҪ究иҝҷдәӣпјҹи®ёеӨҡжұүж—ҸиҜ»иҖ…йғҪзҲұиҝҷж ·жҗһпјҢжҲ‘и§үеҫ—е…¶дёӯжңүдёҚе°‘жҳҜдёӢж„ҸиҜҶзҡ„иЎҢдёәгҖӮ

еҫҗзҗҙпјҡжҲ‘еңЁжӮЁзҡ„дҪңе“ҒдёӯзңӢеҲ°зҡ„жӣҙеӨҡзҡ„жҳҜдёҖз§Қжҷ®дё–зҡ„е…іжҖҖдёҺжү№еҲӨгҖӮ

иүІжіўпјҡеҜ№зҡ„гҖӮеӣ дёәжҲ‘и§үеҫ—жІЎеҝ…иҰҒжҠҠиҮӘе·ұжҗһжҲҗи·ҹдё–з•ҢдёҚдёҖж ·зҡ„еҠЁзү©гҖӮжҲ‘и§үеҫ—жүҖи°“зҡ„ж°‘ж—Ҹзү№иүІпјҢеҸӘжҳҜдёҖдәӣйқһеёёиЎЁиұЎзҡ„дёңиҘҝгҖӮдәәпјҢжҳҜдёҖж ·зҡ„гҖӮжүҖд»ҘеҗҺжқҘжүҚжңүи—Ҹж—Ҹжү№иҜ„家и®ӨдёәжҲ‘еҸҚиҖҢжӣҙжҠ“дҪҸдәҶиҘҝи—Ҹзҡ„жң¬иҙЁгҖӮеҸҜиғҪе°ұжҳҜиҝҷдёӘеҺҹеӣ гҖӮжӢүзҫҺдҪң家еҜ№жҲ‘зҡ„ж„Ҹд№үд№ҹеңЁиҝҷйҮҢпјҢиҖҢдёҚжҳҜеңЁдҪңе“Ғжң¬иә«дёӯгҖӮжӢүзҫҺдҪң家让жҲ‘иҺ·еҫ—дәҶдёҖз§ҚдҝЎеҝғпјҢдҪҝжҲ‘дёӘдәәзҡ„жғіжі•жҷ®дё–еҢ–дәҶгҖӮ

еҫҗзҗҙпјҡдҪңдёәе…«еҚҒе№ҙд»ЈиҘҝи—Ҹж–ҮеӯҰиҫүз…Ңж—¶жңҹзҡ„д»ЈиЎЁдҪң家пјҢжҲ‘и§үеҫ—дҪңдёәеҪ“дәӢдәәпјҢжӮЁеҸҜиғҪдјҡжңүи®ёеӨҡж„ҹи§ҰпјҢд»ҺеҜ№еҺҶеҸІиҝҳеҺҹдёӯеҸҜд»ҘзңӢеҲ°и®ёеӨҡй—®йўҳзҡ„гҖӮ

иүІжіўпјҡжҳҜзҡ„пјҢж„ҹи§ҰйўҮеӨҡгҖӮжҲ‘жңүиҝҷж–№йқўзҡ„йҡҸ笔20еӨҡдёҮеӯ—пјҢеҸӘжҳҜжІЎж•ҙзҗҶпјҢеӣ дёәи§үеҫ—д»·еҖјдёҚеӨ§пјҢе…¶дёӯдёҖйғЁеҲҶж”№жҲҗе°Ҹе°ҸиҜҙдәҶгҖӮиҝҳжғіеҶҷй•ҝзҜҮеӣһеҝҶеҪ•пјҢеҸ«гҖҠйҰҷе·ҙжӢүд№Ӣи·ҜгҖӢгҖӮ

еҫҗзҗҙпјҡеңЁиҘҝи—Ҹж–ҮеӯҰзҡ„дј ж’ӯж–№йқўжӮЁеҒҡдәҶдёҚе°‘е·ҘдҪңпјҢжӮЁдё»зј–зҡ„йӮЈеҘ—еҸ«еҒҡ“зҺӣе°јзҹіи—Ҹең°ж–Үдёӣ”зҡ„4еҚ·жң¬жҳҜеҪ“д»Ји—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰ第дёҖж¬Ўе…Ёж–№дҪҚйӣҶзҫӨеұ•зӨәгҖӮжӮЁеңЁжҺЁеҮәиҘҝи—Ҹж–ҮеӯҰж–№йқўеҒҡеҮәзҡ„жҲҗе°ұеҫҲеӨ§пјҢиҝҷдёҖзӮ№жҳҜиғҪй•ҝз•ҷиҘҝи—Ҹж–ҮеӯҰеҸІеҶҢзҡ„гҖӮ

иүІжіўпјҡиҝҷдёӘеҖ’жҳҜпјҢе…үйӮЈеҘ—зҺӣе°јзҹідёӣд№ҰпјҢеӣҪеӨ–е°ұж №жҚ®йӮЈдёӘеҮәдәҶдёҚе°‘иҘҝи—ҸдҪң家йӣҶеӯҗгҖӮзј–иҫ‘жҳҜеҗҺжқҘеҲ°жҲҗйғҪжүҚеғҸеӣһдәӢзҡ„пјҢиҝҮеҺ»еңЁиҘҝи—ҸпјҢеҸӘжҳҜзј–дәҶдәӣеҘҪдҪңе“ҒгҖӮ

еҫҗзҗҙпјҡе…«еҚҒе№ҙд»ЈпјҢйӮЈжҳҜдёӘзҗҶжғійЈһжү¬зҡ„ж—¶д»ЈпјҢд№ҹи®ёжҳҜжӮЁеҲӣдҪңз”ҹе‘ҪеҺҶзЁӢдёӯжңҖдёәзҒҝзғӮзҡ„ж—¶д»ЈпјҢжҳҜеҗ—пјҹ

иүІжіўпјҡеҜ№жҲ‘жқҘиҜҙдёҚжҳҜпјҢжҲ‘йқһеёёеҸҚж„ҹжҲ‘жӣҫз»ҸжӢҘжңүиҝҮзҡ„гҖӮиҝҷжңүзӮ№еҘҮжҖӘпјҢжүҖд»ҘдёҚж–ӯең°жғіжҗһж–°иҠұж ·гҖӮдҪҶжҲ‘жүҫеҫ—еҮҶиҮӘе·ұзҡ„дҪҚзҪ®гҖӮ

еҫҗзҗҙпјҡдёҖзӣҙеҜ№жӮЁзҡ„дёҖеҸҘиҜқдёҚжҳҜеҫҲзҗҶи§ЈпјҢжӮЁеҜ№иҘҝи—Ҹж–°е°ҸиҜҙзҡ„иҜ„д»·пјҡ“дёҖеқ—жҸҗеүҚ收еүІдәҶзҡ„ж–ҮеӯҰйәҰз”°пјҢе°ҸиҜҙеҸІдёҠдёҖйҒ“йІңдә®иҖҖзңјзҡ„з–Өз—•”пјҹ

иүІжіўпјҡеҜ№пјҢжҲ‘жң¬жқҘиҝҳжғіиҜҙпјҢиҘҝи—ҸдҪң家зҡ„жёёзү§д№ ж°”пјҢжҜҒеқҸдәҶиҝҷеқ—йәҰз”°пјҢжёёзү§д№ ж°”е°ұжҳҜдёҚиҖ•з§Қд№ҹжғіж”¶иҺ·пјҢжЁЎд»ҝж—¶йңҖиҰҒзҡ„жҳҜиӮЎиҒӘжҳҺеҠІпјҢжҲ–и®ёеҸҜд»ҘеҶҚеҠ зӮ№е°ҸеӨ©иөӢгҖӮеҶҚеҫҖдёҠиө°пјҢе°ұйңҖиҰҒж–ҮеҢ–еә•и•ҙдәҶгҖӮдҪҶиҘҝи—Ҹжң¬еңҹдҪң家зҡ„ж–ҮеҢ–еә•еӯҗжһҒе·®пјҢиҘҝи—Ҹжң¬еңҹдҪң家дёӨеӨҙдёҚжІҫпјҢи—Ҹж–ҮеҢ–жұүж–ҮеҢ–йғҪдёҚжҳҺзҷҪпјҢе°ұжҳҜеӣ дёәеҸ—зҡ„дј з»ҹж•ҷиӮІе°‘пјҢжүҚжңүдәҶжЁЎд»ҝгҖӮз”ұдәҺз§Қз§ҚеҺҹеӣ пјҢеҪ“然дёҚз®ЎжҲ‘们жҖҺд№Ҳи§ЈйҮҠпјҢе®ғжҜ•з«ҹжҳҜдёҖй—ӘиҖҢиҝҮзҡ„дёңиҘҝпјҢеүҚж— еҸӨдәәжҳҜиӮҜе®ҡпјҢз”ұдәҺзӘҒ然ж¶ҲеӨұпјҢд№ҹе°ұеҗҺж— жқҘиҖ…дәҶгҖӮдҪ еҸҜд»ҘеҒҡиҝҷж ·зҡ„жҖқиҖғпјҢжҲ‘们用зӮ№жқҘеҜ№зӮ№пјҢжҜ”еҰӮд»ҺзӣҠиҘҝеҚ•еўһеҲ°йҳҝжқҘпјҢжҳҜдёҚжҳҜзӣҙжҺҘиЎ”жҺҘдёҠдәҶпјҢйғҪжҳҜй“әеӨ©зӣ–ең°зҡ„е®Јдј пјҢиҖҢдё”йҳҝжқҘзЁҚжңүдёҖзӮ№иҝӣжӯҘпјҢиҝҷжҒ°еҘҪжҳҜиЎ”жҺҘжүҖеҝ…йңҖзҡ„гҖӮеҰӮжһң70е№ҙд»Је’Ң90е№ҙд»Јжң«жҲ–21дё–зәӘеҲқпјҢжҠҠиҝҷж®өдҪңдёәдёҖдёӘеҺҶеҸІжқҘиҖғеҜҹзҡ„иҜқпјҢжІЎжҲ‘们йӮЈжү№дәәпјҢе°ұжӯЈеёёдәҶпјҢдёҚеҘҮжҖӘдәҶпјҢзӯүдәҺжҳҜжҲ‘们еңЁе…¶дёӯжӢүејҖдәҶдёҖдёӘйІңзәўзҡ„еҸЈеӯҗпјҢж—¶й—ҙдёҖй•ҝз»“з–ӨдәҶгҖӮжҲ‘иҝҷжҳҜз®ҖеҚ•ең°жҜ”е–»пјҢйҮҢйқўиҝҳеҸҜд»ҘеҒҡеҫҲеӨҡеҲҶжһҗ

еҫҗзҗҙпјҡжӮЁжҳҜе……ж»Ўж„ҹжғ…иүІеҪ©жқҘи°ҲйӮЈж®өж—¶й—ҙж–ҮеӯҰзҡ„пјҒ

иүІжіўпјҡиҝҷдёӘеҖ’жҳҜпјҢеӣ дёәж–ҮеӯҰи·ҹз»ҸжөҺз”ҡиҮіж”ҝжІ»йғҪж— е…іпјҢе°ұи·ҹзҗҶжғіжңүе…іпјҢжҲ‘жӣҫз»ҸеңЁе№ҝдёңеҚ«и§ҶдёҠиҜҙпјҢи·ҹжҖқжғізҡ„жҙ»и·ғзЁӢеәҰжңүе…іпјҢдёӯеӣҪеӯҰиҖ…дёәд»Җд№ҲдёҚиғҪжҠ’жғ…е‘ўпјҹ

еҫҗзҗҙпјҡеӣһйҰ–е…«еҚҒе№ҙд»Јзҡ„иҘҝи—Ҹж–ҮеӯҰпјҢжӮЁжңүдҪ•ж„ҹи§Ұпјҹ

иүІжіўпјҡжҲ‘и§үеҫ—еҫҲжңүж„ҸжҖқпјҢжҳҜ件еҫҲжңүи¶Јзҡ„дәӢжғ…пјҢеҪ“然д№ҹжңүжғҠ讶зҡ„ең°ж–№гҖӮдёҖдәӣдәәеҲҶжҳҺдёҚиғҪжҲҗдёәе°ҸиҜҙ家пјҢз»“жһңеҚҙжҲҗдәҶпјҢйӮЈиҜҘжҳҜжҖҺж ·зҡ„дёҖз§ҚеӨ–еҠӣе•ҠпјҒеҘҪеғҸдәәдәәйғҪеҸҜд»ҘжҲҗдёәе°ҸиҜҙ家пјҢдҪҶиҝҷд№ҹжіЁе®ҡдәҶеҪ“ж—¶зҡ„е°ҸиҜҙеҸӘиғҪеӨ„еңЁдёҖдёӘзӣёеҜ№зҡ„й«ҳеәҰдёҠпјҢеҶҚд№ҹж— иғҪдёәеҠӣдәҶгҖӮ马еҺҹе°ұж— жҜ”жҖқеҝөеҪ“ж—¶зҡ„жҝҖжғ…ж—¶д»ЈпјҢиҜҙеҲ°е°ұиҰҒе“ӯгҖӮ

еҫҗзҗҙпјҡзңӢеҫ—еҮәжқҘжӮЁеҜ№й©¬еҺҹеҫҲжҝҖиөҸпјҹ

иүІжіўпјҡиҝҷдёӘдәәдёҚй”ҷгҖӮиҝҷдәәжҳҜдёӯеӣҪе°‘и§Ғзҡ„еҮ дёӘдҪң家д№ӢдёҖпјҢиҜҙеҮ дёӘпјҢйӮЈжҳҜд№ жғҜиҜӯпјҢе…¶е®һе°ұиҝҷдёҖдёӘгҖӮеҘҪзҡ„е°ұдёҚз”ЁиҜҙдәҶпјҢд»–жүӢжі•зҡ„е…Ҳй”ӢжҖ§дёҺи§Ӯеҝөзҡ„дҝқе®ҲжҖ§пјҢдҪҝеҫ—д»–зҡ„е°ҸиҜҙзңӢеҗҺжҖ»жңүдёҖз§ҚиҜҙдёҚеҮәжқҘе‘ійҒ“гҖӮ

еҫҗзҗҙпјҡ马еҺҹд№ӢдәҺиҘҝи—Ҹзҡ„ж„Ҹд№үдёҠжқҘиҜҙпјҢиҜ„и®әе®¶еј еҶӣжӣҫиҜҙпјҡ“иҘҝи—Ҹз»ҷ马еҺҹеёҰжқҘдәҶдёҖеҲҮпјҢ马еҺҹеҚҙд»Җд№Ҳд№ҹжІЎз»ҷиҘҝи—Ҹз•ҷдёӢгҖӮ”

иүІжіўпјҡиҝҷиҜқдҪ и§үеҫ—еҰӮдҪ•пјҹеҖ’иҝҮжқҘиҜҙжҲ‘и§үеҫ—жүҚжңүзӮ№еҜ№гҖӮиҘҝи—Ҹз»ҷдәәдёңиҘҝжҳҜе…¬е№ізҡ„пјҢдёәд»Җд№ҲеҸӘжңүд»–пјҹиҖҢд»–еӣһжқҘеҗҺдёҚиғҪеҶҷдҪңдәҶпјҢд»–еҸҠе…¶д»–дәәи®ӨдёәжҳҜзҰ»ејҖдәҶиҘҝи—Ҹзҡ„еҺҹеӣ пјҢиҖҢжҲ‘еҲҷи®ӨдёәжҳҜдәәиҝҮеӣӣеҚҒеҗҺпјҢд»–жІЎи°ғж•ҙеҘҪзҡ„еҺҹеӣ гҖӮ

еҫҗзҗҙпјҡеңЁиҘҝи—Ҹж–ҮеҢ–еңҲдёӯпјҢжӮЁгҖҒжүҺиҘҝиҫҫеЁғпјҢжӮЁд»¬зҡ„ж—ҸиЈ”иә«д»ҪпјҢеҜ№жӮЁд»¬зҡ„еҲӣдҪңе…¶е®һжңүзқҖеҫҲеӨ§зҡ„еҪұе“ҚпјҢжҳҜеҗ—пјҹж—ўдәІиҝ‘иҘҝи—ҸпјҢдҪҶеҸҲж— жі•е…ЁйғЁиһҚе…ҘгҖӮ

иүІжіўпјҡжҲ‘жң¬дәәдёҚеӨ§иғҪж„ҹи§үеҲ°иҝҷзӮ№пјҢдҪҶзҰ»ејҖеҗҺеҖ’жҳҜжңүзӮ№иҝҷз§Қж„ҹи§үпјҢжҲ‘жңүзҜҮж— е®¶еҸҜеҪ’зҡ„ж•Јж–ҮпјҢ1996е№ҙеңЁгҖҠж–ҮеҢ–ж—¶жҠҘгҖӢдёҠеҸ‘иЎЁзҡ„гҖӮ

еҫҗзҗҙпјҡдҪ 们既иғҪиҝӣеҺ»пјҢеҸҲиғҪеҮәжқҘпјҢиҝҳжңүжӮЁд»¬зҡ„жұүж–ҮеҢ–ж•ҷиӮІпјҢдҪҝдҪ 们зҡ„жғ…ж„ҹеҜ№иҘҝи—ҸжҳҜеӨҚжқӮзҡ„гҖӮдҪ 们зӣёеҜ№жң¬еңҹдҪң家иҖҢиЁҖпјҢжҳҜжңүйҖҖи·Ҝзҡ„пјҹжүҖд»ҘпјҢиҘҝи—Ҹж–ҮеӯҰжҳҜе°ҙе°¬зҡ„пјҢд»–жңӘжқҘеҸҜиғҪдјҡз•ҷз»ҷжІЎжңүйҖҖи·Ҝзҡ„жң¬ж—ҸдәәпјҢжҳҜеҗ—пјҹжӮЁеҰӮдҪ•зңӢеҫ…иҘҝи—Ҹж–ҮеӯҰзҡ„еүҚжҷҜпјҹ

иүІжіўпјҡдҪ 们еҸҜд»Ҙиҝҷж ·еҺ»зңӢй—®йўҳгҖӮд№ҹжҳҜжңүйҒ“зҗҶзҡ„пјҢдҪңдёәжҲ‘дёӘдәәпјҢеҸӘе–ңж¬ўд»Һе°ҸиҜҙжң¬иә«дёҠеҜ»жүҫеҺҹеӣ гҖӮеҪ“жҲ‘еҜ»жүҫе®ҢеҗҺпјҢеҸ‘зҺ°и·ҹдёӯеӣҪе…¶д»–дҪң家д№ҹжІЎд»Җд№ҲдёӨж ·пјҢдёҠдёӘдё–зәӘдәҢдёүеҚҒе№ҙд»ЈпјҢдёӯеӣҪзҡ„е°ҸиҜҙд№ҹдёҚй”ҷпјҢеҗҺжқҘе°ұдёҚиЎҢдәҶгҖӮеҲ°дәҶе…«еҚҒе№ҙд»ЈеҶҚеәҰе…ҙзӣӣпјҢеҗҺжқҘеҸҲдёҚиЎҢдәҶгҖӮжғ…еҶөжҳҜдёҖж ·зҡ„гҖӮиҘҝзҸӯзүҷзҡ„дёҖдёӘз ”з©¶иҖ…д№ҹй—®иҝҮиҝҷдёӘй—®йўҳпјҢжҲ‘иҜҙ50е№ҙеҗҺеҶҚиҜҙпјҢеӣ дёәиҝҷжҳҜдёӘе‘ЁжңҹпјҢж•ҙдёӘжұүиҜӯж–ҮеӯҰйғҪиҝҷж ·пјҢеҰӮжһңдёҚдёҖж ·пјҢиҘҝи—ҸдҪң家йғҪеҸҜд»ҘеқҡжҢҒдёӢеҺ»зҡ„гҖӮдҪҶеҝ…йЎ»еӨҚжҙ»е°ҸиҜҙдёӯзҡ„“зІҫиӢұж„ҸиҜҶ”пјҢеӣ дёәдҪңдёәдёҖдёӘдҪң家зҫӨпјҢе°‘дәҶиҝҷдёӘеұӮйқўпјҢ“иә«д»Ҫ”е°ұдјҡеҸ—еҲ°иҙЁз–‘гҖӮиҝҷзӮ№жҲ‘и·ҹйЎҫеҪ¬и§ӮзӮ№дёҖиҮҙд»–д№ҹејәи°ғиҝҷзӮ№пјҢиҖҢдё”дёҚж–ӯең°ејәи°ғиҝҷжҳҜзҺ°д»Јдё»д№үзҡ„е“ҒиҙЁгҖӮжІЎжңүиҝҷз§ҚзІҫиӢұж„ҸиҜҶпјҢиҘҝи—Ҹж–ҮеӯҰеҫҲйҡҫжңүзӘҒз ҙпјҒиҘҝи—ҸдҪң家еҙӣиө·ж—¶пјҢд№ҹжҳҜж•ҙдёӘдёӯеӣҪдҪң家еҙӣиө·д№Ӣж—¶пјҒ

еҫҗзҗҙпјҡеҪ“еүҚиҘҝи—Ҹж–ҮеӯҰжӯЈеӨ„еңЁдёҖдёӘж–°зҡ„еҙӣиө·д№Ӣж—¶пјҢдёҖдәӣжү§зқҖдәҺж–ҮеӯҰеҲӣдҪңзҡ„дҪң家жӯЈеңЁеҶүеҶүеҚҮиө·пјҢеҰӮи—Ҹж—ҸдҪң家次д»ҒзҪ—еёғгҖҒзҸӯдё№гҖҒзҷҪзҺӣеЁңзҸҚпјҢжұүж—ҸдҪң家敖超гҖҒеј зҘ–ж–ҮзӯүпјҢ他们жӯЈд»Ҙеқҡе®һзҡ„жӯҘдјҗеңЁжһ„зӯ‘иҘҝи—Ҹж–ҮеӯҰж–°зҡ„иҫүз…ҢгҖӮ

иүІжіўпјҡжҳҜзҡ„пјҢжҲ‘们е…ұеҗҢжңҹеҫ…зқҖиҘҝи—Ҹж–ҮеӯҰиө°еҗ‘ж–°зҡ„й«ҳеӨ„гҖӮ