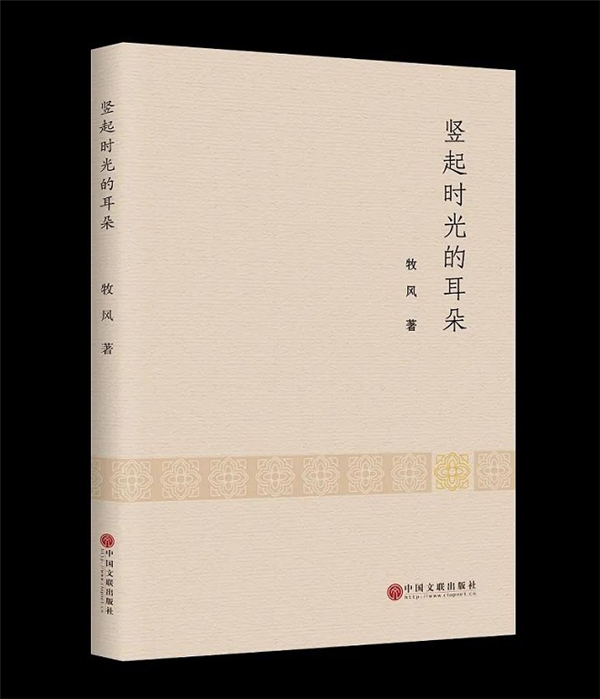

日前,藏族诗人牧风诗集《竖起时光的耳朵》由中国文联出版社出版发行。

该诗集收入牧风近年来发表在《诗刊》《星星诗刊》《诗歌月刊》《民族文学》《青年作家》等刊物上的诗歌80首。诗集主要内容以农牧融合为背景,把甘南的人文、红色、自然、生态等多种文化元素以诗意的形式呈现出来,最大限度的表现诗人内心的感悟和灵魂的升华。关注的视野涵盖了青藏高原多个区域,诗性地映衬出作者游历青藏高原时的一些生命体验和灵感追寻,触角更多地抵达底层民生。同时作者还把目光聚焦到以挖掘甘南境内外历史文化遗存为题材,灵性的语言再现远古传承和沧桑巨变,客观反映了草原儿女积极向上走进新时代的精神面貌,比较全面的反映了牧风近十多年来的创作水平和实力。

该诗集收入牧风近年来发表在《诗刊》《星星诗刊》《诗歌月刊》《民族文学》《青年作家》等刊物上的诗歌80首。诗集主要内容以农牧融合为背景,把甘南的人文、红色、自然、生态等多种文化元素以诗意的形式呈现出来,最大限度的表现诗人内心的感悟和灵魂的升华。关注的视野涵盖了青藏高原多个区域,诗性地映衬出作者游历青藏高原时的一些生命体验和灵感追寻,触角更多地抵达底层民生。同时作者还把目光聚焦到以挖掘甘南境内外历史文化遗存为题材,灵性的语言再现远古传承和沧桑巨变,客观反映了草原儿女积极向上走进新时代的精神面貌,比较全面的反映了牧风近十多年来的创作水平和实力。

著名诗歌评论家、西南大学教授蒋登科说,甘南草原在物质和精神的双向层面上哺育了一批年轻诗人,因此,表达对这片草原的热爱之情成了他们直接而强烈的情感诉求。甘南青年诗人的很多作品都涂抹着一层淡淡的神性色彩,这与地域文化有关,也与诗人观照生活的方式有关。在很多诗人的作品中,草原是生命力的象征。牧风的《玛曲,生命的亮光》,写出了黄河源头蓬勃的生命气息;他在《遥望草原》一诗中也表达了相似的情感:春天将至的时候,积雪融化成春水,给大地的血脉中注入了奔涌的气息,焕发了生命的活力;在《对鹰的另一种诠释》中,他也写道:“优秀的图腾呵没有留存阴影/也没有阻隔绝响的回声/在暴风雨突袭草原的夜空/玉立雪峰扶裹雷电/释放自由的呐喊”,对“鹰”这种草原上强者形象的赞颂,实际上是对草原人精神的歌唱;还有《古城飞雪》《茨日那的夜晚》等诗也充满了厚重的历史感,“二月透骨的春风里鸣动的古琴”让诗人看见了宁静而柔和的篝火,获得了美丽的心情。被母亲河哺育的游牧民族在甘南草原上浪漫而自由地生活着,正是这种文化让黄河“浸透了牧人精神的香魂”,成为草原上“最美的绝唱”。

有着赤子情怀的真诗人

——序牧风诗集《竖起时光的耳朵》

有那么一段时间,我总在想一个问题:对于甘南文学甚至甘肃文学而言,牧风的存在,意味着什么?

这问题不好回答,即使回答了,也感觉这答案,是游离于当下文学创作的态势的。哪个地方的文学创作态势?答曰:甘南的,甘肃的,甚至就是国内的!

就以甘南为例。甘南的文学创作态势, 可以概括为五方面:

一是写诗者众,有成果者也多。列个名单吧:丹真贡布、贡卜扎西、阿信、桑子、完玛央金、李志勇、张学虎王学纯、海日卓玛、阿垅、嘎代才让、花盛、唐亚琼、诺布郎杰、斯琴卓玛……当然还有更多的诗人,在诗思和诗艺上都有看得见的秋果。这名单告诉我们:甘南的文学创作,显然是以诗歌创作为主业的,也在这一领域,取得了一定的成绩。

二是小说家和散文家也在不断诞生。一枝独秀不是春,万紫千红才是春。在诗歌创作的主流之下,甘南的小说散文创作,虽势头比不上诗歌创作,但也在做静水流深式的发展。且不说自甘南走出的益西卓玛、尕藏才旦、张存学、严英秀,仅坚守本土者雷建政、扎西顿珠、吴春刚、道吉坚赞、李城、陈拓,就已经能代表甘南当代汉语小说散文的水平了,何况还有卓尕次力、王小忠、敏奇才、丁颜、马桂珍等新锐力量,在做着平原上起高峰的努力。

三是散文诗在甘南文学文体创作上的崛起。这种文体,自诞生起,就有点不尴不尬的样子,但还是受到许多诗人的热爱。在上世纪八十年代,散文诗写作在甘南悄然进行,却始终未形成气候。近年来,经牧风、阿垅、花盛、陈拓、瘦水、唐亚琼、诺布朗杰、禄晓凤等诗人的奋斗,且在国内散文诗名家邹岳汉、冯明德、周庆荣、王福明、箫风、黄恩鹏、李松璋、陈惠琼的支持下,甘南散文诗创作已经引起了评论家的广泛关注,散文诗创作蔚然成风。我强调一下:作为散文诗人的牧风,对甘南散文诗的发展与繁荣,是做出了突出贡献的。

四是由甘南诗人、作家、散文诗人、评论家组成的队伍已经集结,在各自领域奋勇开掘,即将走出一条甘南文学的坦途。当然,有的作家和诗人也在不同的文体内穿行,确有即将打通任督二脉,在大文学道路上锐意前行的势头。这种“百花齐放,百家争鸣”的文学景象,当然很有必要的。

五是用藏语创作的甘南作家诗人,也在新时代文学潮流的冲击下,踏上藏语创作、汉语创作和藏汉互译这三艘渡船,继续着藏族当代藏语文学的远航之旅。

这五方面,呈现了甘南当代文学创作的现状,当然也构成了甘南当代文学创作的态势。

那么,藏族诗人牧风,作为甘南作家群体乃至甘肃作家群体中的至关重要的一员,又在其中有着怎样的意义和价值?

且容我一一道来。

先说第一个观点:牧风的散文诗创作艺术的探索与实践,已取得了大的成绩。单就散文诗这一文体而言,他不仅仅甘南散文诗人的代表,放在甘肃散文诗界,也是具有代表性的。在国内散文诗界,他的影响也与日俱增。这一切,都与他独特的青藏题材散文诗文本有关。

再说第二个观点:牧风的青藏题材散文诗文本,确实有其独特性。主要表现在:青藏题材、英雄情怀、民族眼光、诗人语言。青藏题材自然不必多说,诗人生在藏地甘南,情系青藏高原,所见所闻,不出生死家园,所以文本的取材,均在青藏高原的范囿。牧风作品感情基调、主题倾向和词藻选取,都有着浓烈的藏族传统文化的烙印。甚至他在文本中看待问题、分析问题、解决问题的方式,也是爱憎分明、大刀阔斧、立竿见影式的。在语言的选择上,他喜欢远望、回首、坐落、探寻、伫立、守望、颂扬、祭祀等具有强烈的历史意识、生存姿态和宗教情怀的动词,以及明代、古城、青藏、敦煌、西域、寺庙、图腾、生命、亮光、心脏、传奇等涉及情感依托、精神信仰和灵魂皈依的名词。这是诗人才有的语言体系,也是好诗人区别于一般诗人的标示。所以,正是青藏题材、英雄情怀、民族眼光、诗人语言这四种追求,使得牧风的散文诗文本与众不同,在自觉与不自觉之间,引领着当代新散文诗创作的潮流,成为北国散文诗人的代表。

第三个观点:牧风的诗歌,比如收录在这部《竖起时光的耳朵》 里的大部分诗篇,其实是脱胎于他的散文诗文本的。因此,第二个观点,也完全适用于他的诗歌文本。由此,就不得不谈及另一个话题:散文诗人和诗人,究竟有何区别?我的认知是:没有区别,散文诗人就是诗人。要说有区别,只是文本的表现形式不同而已:分句为行,分行为节,是为诗;归行成段,连段成章,是为散文诗。这答案一给出,有人必然会问:那还有从小说、散文、诗歌和评论这四大文体中分出散文诗的必要吗?我的回答是:这种文体自诞生之日起,就一直存在着,且发展着,显然是有其根深蒂固的原因的。因此,不反对,不抵制,是我的选择。要实践,要发展,也要繁荣,是牧风的选择。

好,这就引出了我的第四个观点:有人建议说,在适当的时候,是否应该考虑把散文诗这一文体,归入诗歌这一文体之中?并举例认为,在大诗人那里,比如在惠特曼、泰戈尔、纪伯伦、昌耀那里,这都是不成问题的问题。我对此建议,是鼓过掌的。我们看昌耀后期的诗文本,直接不分行,大多是一段一段的,有人称之为散文诗,但诗人自己和评论家却认为:从诗的内核而言,这就是诗。甘南诗人李志勇,被国内部分诗人称为“诗人中的诗人”,写过好多段落形式的文本,他自己称之为诗歌,绝不称之为散文诗。这显然又是一个例证。正因为如此,我固执地认为,作为散文诗人而名扬散文诗界的牧风,其实骨子里,就是一个有着赤子情怀的真诗人。

既如此,让我们回到我刚开始就提出的问题:对于甘南文学甚至甘肃文学而言,牧风的存在,意味着什么?为什么一旦给出答案,这答案会游离于文学创作的态势?现在可以说说了:牧风的存在,就是另一种诗风的存在。不管是他的散文诗创作,还是他基于散文诗文本的诗歌创作,这种诗风异军突起,异于他人。这是一种热烈的、激昂的、深情的诗风,是一种不拘泥于精致、纯净、温柔、敦厚等规范的诗风,更是一种非常切近抒情诗人这一概念本意的诗风。但这一诗风,不大入正统评论家的法眼,也容易让所谓准诗人所诟病。正因如此,牧风的文学创作,还得他自己树立起强大的自信,鼓足勇气,敢于直面正统评论家和所谓准诗人的反复质疑。唯有如此,才能与文创态势越走越远,而与文学本真越走越近。

是为序。

——扎西才让

牧风,藏族,原名赵凌宏,藏名东主次力,甘肃甘南人。中国作家协会会员。在《诗刊》《民族文学》《青年文学》《星星》《诗歌月刊》《散文诗》《飞天》《山东文学》等报纸发表诗歌作品50多万字,入选多个年选,著有散文诗集《记忆深处的甘南》《六个人的青藏》《青藏旧时光》等,曾获甘肃省黄河文学奖、甘肃省少数民族文学奖、首届玉龙艺术奖等奖项。现任甘南州委宣传部副部长、甘南州文联主席。

牧风,藏族,原名赵凌宏,藏名东主次力,甘肃甘南人。中国作家协会会员。在《诗刊》《民族文学》《青年文学》《星星》《诗歌月刊》《散文诗》《飞天》《山东文学》等报纸发表诗歌作品50多万字,入选多个年选,著有散文诗集《记忆深处的甘南》《六个人的青藏》《青藏旧时光》等,曾获甘肃省黄河文学奖、甘肃省少数民族文学奖、首届玉龙艺术奖等奖项。现任甘南州委宣传部副部长、甘南州文联主席。