еӨҸйІҒеҜә

гҖҖгҖҖеҗҺи—ҸеҗҚеҲ№еӨҸйІҒеҜәжҳҜи—Ҹдј дҪӣж•ҷеӨҸйІҒжҙҫзҡ„еҸ‘жәҗең°е’Ңж №жң¬йҒ“еңәпјҢеҺҶеҸІдёҠж¶ҢзҺ°еҮәи®ёеӨҡдҝ®иЎҢзІҫиҝӣгҖҒеӯҰиҜҶжёҠеҚҡгҖҒеҫ·й«ҳжңӣйҮҚзҡ„й«ҳеғ§еӨ§еҫ·пјҢеҜ№и—Ҹдј дҪӣж•ҷзҡ„ејҳжү¬еҒҡеҮәиҝҮйҮҚиҰҒиҙЎзҢ®гҖӮеӨҸйІҒеҜәзӢ¬зү№зҡ„и—ҸжұүеҗҲдёҖзҡ„е»әзӯ‘йЈҺж јпјҢд»ҘеҸҠдҝқжҠӨе®ҢеҘҪзҡ„еЈҒз”»гҖҒйҖ еғҸиүәжңҜпјҢеңЁи—Ҹдј дҪӣж•ҷиүәжңҜеҸІдёҠд№ҹеҚ жңүжһҒе…¶йҮҚиҰҒзҡ„ең°дҪҚгҖӮжң¬ж–ҮиҜ•еӣҫеҜ№еӨҸйІҒеҜәзҡ„еҺҶеҸІжІҝйқ©е’ҢдҪӣж•ҷиүәжңҜдҪңдёҖз•ӘжўізҗҶе’ҢжҺўзҙўпјҢд»ҘйЈЁиҜ»иҖ…гҖӮ

гҖҖгҖҖдёҖгҖҒеӨҸйІҒеҜәзҡ„еҺҶеҸІжІҝйқ©

гҖҖгҖҖ(дёҖ)еҸӨзӣёе®¶ж—ҸдёҺеӨҸйІҒеҜәзҡ„зјҳиө·

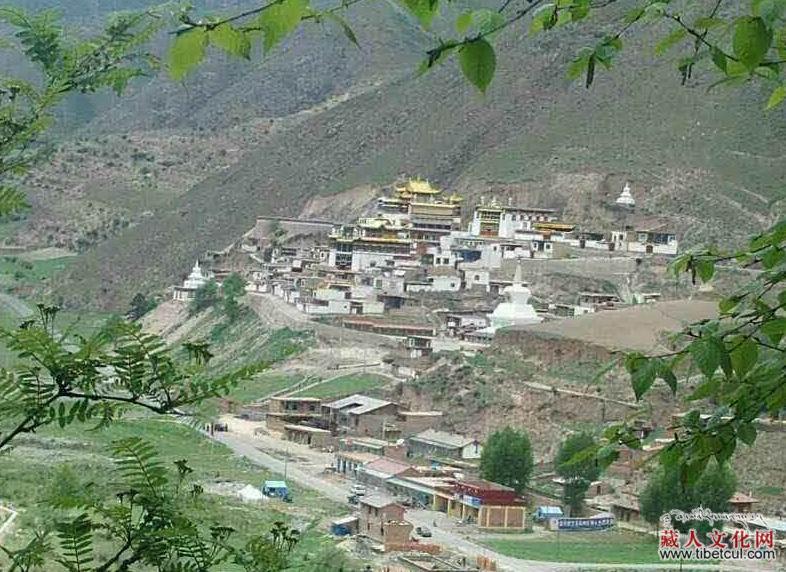

гҖҖгҖҖеӨҸйІҒеҜәдҪҚдәҺиҘҝи—Ҹж—Ҙе–ҖеҲҷең°еҢәз”ІжҺӘйӣ„д№ЎеӨҸйІҒжқ‘пјҢи·қж—Ҙе–ҖеҲҷдёңеҚ—30е…¬йҮҢгҖӮиҝҷйҮҢе№іеқҮжө·жӢ”4000зұід»ҘдёҠпјҢеӨҸйІҒеҜәе°ұеә§иҗҪеңЁйӣ…йІҒи—ҸеёғжұҹеҚ—еІёдёҺе№ҙжҘҡжІідәӨжұҮеӨ„зҡ„дёӢжёёең°ж®өвҖ”вҖ”еӨҸйІҒжІіи°·гҖӮе®Ҫйҳ”зҡ„еӨҸйІҒжІіи°·дёӯеӨ®е№іеқҰпјҢеӣӣйқўзҺҜеұұпјҢжҳҜе–ң马жӢүйӣ…еұұи„үеҢ—еқЎзҡ„延伸пјҢиңҝиң’зҡ„еӨҸйІҒжІіз”ұеҚ—еҗ‘еҢ—д»ҺеӨҸйІҒжқ‘дёҺеӨҸйІҒеҜәиә«еҗҺзј“зј“жөҒиҝҮпјҢжұҮе…Ҙе№ҙжҘҡжІігҖӮ

гҖҖгҖҖе…¬е…ғ11дё–зәӘеҲқжңҹпјҢиҘҝи—ҸеҲҶиЈӮеүІжҚ®ж—¶д»Јзҡ„ең°ж–№йўҶдё»еҗүе°ҠВ·иҘҝйҘ¶иҝҘд№ғеңЁжӯӨеҲӣе»әдәҶеӨҸйІҒеҜәгҖӮдј иҜҙеҗүе°ҠВ·иҘҝйҘ¶иҝҘд№ғз”ұдәҺж°‘дј—зҡ„еҸҚжҠ—ж–—дәүпјҢиў«иҝ«еүҚеҫҖзҰ»иҮӘе·ұйўҶең°дёҚиҝңзҡ„еқҡиҙЎеҜәпјҢзӨјжҙӣж•ҰеӨҡеҗүж—әз§ӢжҠ«еүғеҮә家гҖӮе…¬е…ғ1003е№ҙпјҢеҗүе°ҠВ·иҘҝйҘ¶иҝҘд№ғиҝ”еӣһеӨҸйІҒең°ж–№пјҢд»Ҙең°ж–№йўҶдё»е’ҢдҪӣж•ҷеғ§дҫЈзҡ„еҸҢйҮҚиә«д»ҪејҖе§ӢдәҶеӨҸйІҒеҜәзҡ„дҝ®е»әе·ҘзЁӢгҖӮ

гҖҖгҖҖжҚ®и—ҸеҸІи®°иҪҪпјҢеҗүе°ҠВ·иҘҝйҘ¶иҝҘд№ғзҡ„зҘ–е…ҲжӣҫжӢ…д»»иҝҮеҗҗи•ғж—¶жңҹжқҫиөһе№Іеёғзҡ„еӨ§иҮЈгҖӮеҲ°иөӨжқҫеҫ·иөһ(730вҖ”797)жү§ж”ҝж—¶жңҹпјҢеҗүж°Ҹ家ж—ҸдёӯиҝҳеҮәзҺ°дәҶдёҖдҪҚеҗҚеҸ«еҗүй’ҰзҸ зҡ„еӨ§иҜ‘еёҲпјҢд»–жӣҫеҸӮдёҺдәҶеҗҗи•ғж—©жңҹзҡ„дҪӣз»Ҹзҝ»иҜ‘пјҢжҚ®иҜҙиҝҳд»ЈиЎЁиөӨжқҫеҫ·иөһиҝңиөҙеҚ°еәҰе®ҢжҲҗдәҶиҝҺиҜ·иҺІиҠұз”ҹдёҺйқҷе‘ҪеӨ§еёҲе…Ҙи—Ҹзҡ„дјҹеӨ§дҪҝе‘ҪгҖӮеҗүж°Ҹ家ж—Ҹеҗҗи•ғж—¶жңҹзҡ„еҸҰдёҖдҪҚй«ҳе®ҳеҗҚеҸ«еҗүиөӨжЎ‘еӢ’йҮ‘пјҢдј иҜҙд»–еңЁиөӨзҘ–еҫ·иөһ(803вҖ”841)еңЁдҪҚжңҹй—ҙпјҢжӣҫд»ҘеӨ§иҮЈзҡ„иә«д»Ҫдёәиөһжҷ®еҮәиө„дҝ®зӯ‘иҝҮ108еә§еҜәйҷўзҡ„ең°еҹәгҖӮиөӨзҘ–еҫ·иөһдёәдәҶзӯ”и°ўд»–зҡ„еҠҹеҫ·пјҢзү№ж„Ҹиө йҖҒз»ҷеҗүж°Ҹ家ж—ҸдёҖйғЁгҖҠиҲ¬иӢҘеҚҒдёҮйўӮгҖӢгҖӮиҝҷйғЁиұЎеҫҒеҗүж°Ҹ家ж—ҸиҚЈиҖҖзҡ„дҪӣз»ҸпјҢиў«еҗҺдәәз§°дёәвҖңеҗүжң¬вҖқ(еҗүд№ӢеҚҒдёҮйўӮ)гҖӮд»ҠеӨ©пјҢиҝҷйғЁдҪӣз»Ҹд»…еӯҳзҡ„дёӨеқ—йӣ•еҲ»зІҫзҫҺзҡ„еӨ№з»Ҹжқҝд»Қ然дҝқеӯҳеңЁеҜәдёӯпјҢжҲҗдёәеӨҸйІҒеҜәзҡ„й•ҮеҜәд№Ӣе®қгҖӮ

гҖҖгҖҖе…¬е…ғ13дё–зәӘи’ҷеҸӨдәәз»ҹжІ»иҘҝи—Ҹж—¶жңҹпјҢеӨҸйІҒдёҮжҲ·еңЁе…ғжңқж”ҝеәңдёҺиҘҝи—ҸиҗЁиҝҰзҺӢжңқзҡ„еӨ§еҠӣж”ҜжҢҒдёӢпјҢе…¶еЈ°жңӣе’ҢжқғеҠӣйғҪиҫҫеҲ°дәҶйЎ¶еі°пјҢеӨҸйІҒеҜәд№ҹеӣ жӯӨеҫ—еҲ°дәҶеӨҡж¬Ўжү©е»әе’Ңз»ҙдҝ®гҖӮеӣ дёҺе…ғжңқеёқеёҲиҗЁиҝҰе…«жҖқе·ҙ(1235вҖ”1280)家ж—Ҹе»әз«Ӣжңү姻дәІе…ізі»пјҢеӣ жӯӨеҗүж°Ҹ家ж—Ҹд№ҹиў«дәә们称дёәвҖңеҸӨзӣёвҖқ(и—ҸиҜӯдёӯеҜ№иҲ…иҲ…зҡ„е°Ҡз§°)гҖӮеҗүж°ҸеҗҺиЈ”еҸӨзӣёВ·жүҺе·ҙеқҡиөһжӢ…д»»еӨҸйІҒең°ж–№й•ҝе®ҳжңҹй—ҙпјҢжӣҫз»ҸеүҚеҫҖжұүең°и§җи§Ғе…ғжңқзҡҮеёқгҖӮи‘—еҗҚи—Ҹж—ҸеӯҰиҖ…еӨҡзҪ—йӮЈд»–еңЁгҖҠеҗҺи—Ҹеҝ—гҖӢдёӯи®°иҪҪпјҡвҖңеҸӨзӣёВ·жүҺе·ҙеқҡиөһеүҚеҫҖжұүең°пјҢзҡҮеёқжүӢз«Ҝзӣӣж»Ўй…’зҡ„еӯ”йӣҖеҪўж°ҙжҷ¶жқҜиҜҙпјҡвҖҳдҪ жҳҜиҗЁиҝҰдәәдё–дё–д»Јд»Јзҡ„иҲ…иҲ…пјҢд№ҹжҳҜжң•зҡ„иҲ…иҲ…гҖӮвҖҷиҜҙе®Ңд№ӢеҗҺе°Ҷй…’иөҗдәҲеҸӨзӣёВ·жүҺе·ҙеқҡиөһгҖӮеҸӨзӣёВ·жүҺе·ҙеқҡиөһжӢ…д»»еҚ«гҖҒи—ҸгҖҒйҳҝйҮҢдёүйғЁзҡ„е…ғеё…пјҢеҮәд»»жҺҢ管银еҲ¶иҷҺеӨҙеҚ°з« зҡ„жі•е®ҳгҖӮзҡҮеёқйўҒиөҗиҜ°е‘ҪпјҢд»Өе…¶з®Ўиҫ–еӨҸйІҒдёҮжҲ·жүҖжңүеғ§йғЁдј—гҖӮвҖқйҷӨзҡҮеёқзҡ„иөҸиөҗеӨ–пјҢд»–иҝҳеёҰжқҘи®ёеӨҡжҠҖиүәзІҫж№ӣзҡ„жұүж—Ҹе·ҘеҢ дҝ®е»әеӨҸйІҒеҜәпјҢжү©е»әдәҶеӨҸйІҒйҮ‘ж®ҝдёҺеӨҡеә§дҪӣж®ҝпјҢдҝ®зӯ‘дәҶеӣҙеўҷе’Ң4дёӘеӨ§еһӢжүҺд»“пјҢ并еңЁдҪӣж®ҝйҮҢз»ҳеҲ¶дәҶзІҫзҫҺзҡ„еЈҒз”»гҖӮ

гҖҖгҖҖеҸӨзӣёВ·жүҺе·ҙеқҡиөһдёҺе…¶еӯҗеҸӨзӣёВ·иҙЎеҷ¶йЎҝзҸ иҝӣиЎҢзҡ„еӨ§и§„жЁЎжү©е»әз»ҙдҝ®пјҢеҜ№дәҺеӨҸйІҒеҜәеҪўжҲҗжңҖз»Ҳзҡ„ж•ҙдҪ“е»әзӯ‘йЈҺж јиө·еҲ°дәҶеҶіе®ҡжҖ§дҪңз”ЁгҖӮд»–зҡ„еҸҰдёҖеҠҹз»©пјҢе°ұжҳҜдёәеӨҸйІҒеҜәиҜ·жқҘдәҶи‘—еҗҚдҪӣж•ҷеӯҰиҖ…еёғйЎҝВ·д»Ғй’ҰзҸ гҖӮеёғйЎҝеӨ§еёҲзҡ„еҲ°жқҘдҪҝеҫ—еӨҸйІҒеҜәжҲҗдёәеҪ“ж—¶и—Ҹдј дҪӣж•ҷзҡ„дёҖеӨ§дёӯеҝғпјҢд№ҹдёәеӨҸйІҒеҸӨзӣёе®¶ж—ҸеңЁж”ҝжІ»гҖҒз»ҸжөҺгҖҒж–ҮеҢ–ж–№йқўжӢ“еұ•дәҶжӣҙдёәе№ҝйҳ”зҡ„жҙ»еҠЁйўҶеҹҹгҖӮ

гҖҖгҖҖ(дәҢ)еӨҸйІҒжҙҫзҡ„еҲӣе§ӢдәәеёғйЎҝВ·д»Ғй’ҰзҸ дёҺеӨҸйІҒеҜә

гҖҖгҖҖеёғйЎҝВ·д»Ғй’ҰзҸ (1290вҖ”1364)жҳҜи—Ҹж—ҸеҺҶеҸІдёҠи‘—еҗҚзҡ„дҪӣеӯҰеӨ§еёҲпјҢжҳҜи—Ҹдј дҪӣж•ҷеӨҸйІҒжҙҫзҡ„еҲӣе§ӢдәәгҖӮд»–зј–и‘—зҡ„гҖҠеёғйЎҝдҪӣж•ҷеҸІгҖӢеҜ№еӨҸйІҒжҙҫзҡ„еҲӣз«Ӣд»ҘеҸҠжҺЁиҝӣеҪ“ж—¶и—Ҹдј дҪӣж•ҷзҡ„еӯҰжңҜз ”з©¶йғҪдҪңеҮәдәҶйҮҚиҰҒиҙЎзҢ®гҖӮ

гҖҖгҖҖе…¬е…ғ1320е№ҙпјҢеёғйЎҝеҸ—еҸӨзӣёВ·жүҺе·ҙеқҡиөһзҡ„йӮҖиҜ·жӢ…д»»дәҶеӨҸйІҒеҜә第11д»»е ӘеёғпјҢж—¶е№ҙ31еІҒгҖӮжҚ®гҖҠеӨҸйІҒжҙҫжәҗжөҒгҖӢи®°иҪҪпјҡвҖңйҳій“ҒзҢҙе№ҙ(1320)пјҢеӨҸйІҒеҜәиҝҺиҜ·еёғйЎҝеӨ§еёҲдё»жҢҒеҜәеҠЎпјҢйҒӮејҖиҘҝи—ҸдҪӣж•ҷеӨҸйІҒдёҖжҙҫгҖӮвҖқеҸӨзӣёВ·жүҺе·ҙеқҡиөһзҡ„家ж—ҸдёҺеӨҸйІҒдәәпјҢеғҸеҪ“е№ҙеҸӨеҚ°еәҰз»ҷеӯӨзӢ¬й•ҝиҖ…дҫӣе…»дҪӣйҷҖдёҖиҲ¬дҫҚеҘүеёғйЎҝВ·д»Ғй’ҰзҸ гҖӮеӨҸйІҒеҜәдёәеёғйЎҝеӨ§еёҲжҸҗдҫӣдәҶејҳжү¬дҪӣжі•зҡ„и®ІеқӣпјҢеёғйЎҝеӨ§еёҲеңЁеӨҸйІҒеҜәе…ҲеҗҺе»әз«ӢдәҶеҜҶж•ҷеӯҰйҷўе’Ңжҳҫж•ҷеӯҰйҷўпјҢеңЁзҰ»еӨҸйІҒеҜәиҘҝеҚ—еҮ е…¬йҮҢд»ҘеӨ–йҳҝеә•еіЎе°ҠиҖ…дҝ®иЎҢиҝҮзҡ„ж—Ҙжҷ®еұұдёҠдҝ®е»әдәҶеҫ·й’ҰйўҮз« гҖӮжҜҸе№ҙдёҫиЎҢеӨҸеӯЈжі•дјҡе’ҢеҶ¬еӯЈжі•дјҡж—¶и®Іи§ЈгҖҠеӨ§д№ҳйҳҝжҜ—иҫҫзЈЁйӣҶи®әгҖӢгҖҒгҖҠйҮҸжҠүжӢ©и®әгҖӢгҖҒгҖҠе…ҘиҸ©иҗЁиЎҢи®әгҖӢзӯүжҳҫж•ҷз»Ҹе…ёпјӣжҳҘеӯЈжі•дјҡдёҺз§ӢеӯЈжі•дјҡи®Іи§ЈгҖҠж—¶иҪ®гҖӢгҖҒгҖҠеҜҶйӣҶжө…йҮҠгҖӢгҖҒгҖҠз‘ңзҸҲйҮ‘еҲҡз”ҹиө·и®әгҖӢгҖҒгҖҠе…·еҫ·е’ҢеҗҲи®әгҖӢзӯүеҜҶж•ҷз»Ҹе…ёгҖӮжҜҸж—Ҙи®Із»Ҹ6ж¬ЎпјҢз»Ҹеёёдёәејҹеӯҗи®Іи§Јз»Ҹи®әеҲ°ж·ұеӨңгҖӮеёғйЎҝеӨ§еёҲжӢ…д»»е Әеёғжңҹй—ҙпјҢеӨҸйІҒеҜәжұҮиҒҡдәҶжқҘиҮӘиҘҝи—Ҹеҗ„ең°зҡ„жұӮеӯҰиҖ…пјҢеҜәеҶ…еёёдҪҸеғ§дј—еӨҡиҫҫ4500дәәпјҢдҪӣж•ҷеӯҰиҖ…100еӨҡдәәпјҢеҶҚеҠ дёҠеӨ–жқҘзҹӯжңҹеҗ¬з»ҸжұӮеӯҰзҡ„пјҢжҖ»дәәж•°и¶…иҝҮ7300дәәпјӣжӯӨеӨ–пјҢеңЁж—Ҙжҷ®еұұй—ӯе…ідҝ®иЎҢзҡ„еӨҡиҫҫ500дәәгҖӮж—Ҙжҷ®еұұдёҠеҜҶеёғзқҖдҝ®иЎҢиҖ…зҡ„еғ§еҜ®пјҢеӨҸйІҒйҮ‘ж®ҝй•ҝй•ҝзҡ„еӣҙеўҷдёӯй—ҙд№ҹе»әж»ЎдәҶеүҚжқҘжұӮеӯҰеғ§дј—们зҡ„зҰ…жҲҝгҖӮ

гҖҖгҖҖе…¬е…ғ1322е№ҙпјҢеёғйЎҝеӨ§еёҲж’°еҶҷдәҶи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҸІдёҠжңҖе…·еҪұе“ҚеҠӣзҡ„йҮҚиҰҒи‘—дҪңгҖҠдҪӣж•ҷеҸІеӨ§е®қи—Ҹи®әгҖӢпјҢжҲ–з§°гҖҠе–„йҖқж•ҷжі•жәҗжөҒгҖӢпјҢдҝ—з§°гҖҠеёғйЎҝдҪӣж•ҷеҸІгҖӢгҖӮиҝҷжҳҜи—Ҹж—Ҹй«ҳеғ§ж’°еҶҷзҡ„第дёҖйғЁзі»з»ҹзҡ„дҪӣж•ҷж•ҷжі•еҸІпјҢд№ҹжҳҜиҘҝи—Ҹж—©жңҹйҡҫеҫ—зҡ„дҪӣж•ҷзј–е№ҙеҸІгҖӮгҖҠеёғйЎҝдҪӣж•ҷеҸІгҖӢе…Ёд№Ұи—Ҹж–Үй•ҝжқЎзүҲ212йЎөпјҢеүҚеҚҠйғЁи®Іиҝ°еҚ°еәҰгҖҒе°јжіҠе°”дҪӣж•ҷзҡ„ејҳдј еҺҶеҸІпјҢеҗҺеҚҠйғЁи®Іиҝ°дҪӣж•ҷеңЁиҘҝи—Ҹзҡ„дј ж’ӯеҸ‘еұ•еҺҶеҸІпјҢеҜ№еҚ°еәҰдҪӣж•ҷзҡ„иө·жәҗгҖҒдј жүҝгҖҒдёҚеҗҢжҙҫеҲ«жүҖжҢҒзҡ„и§ӮзӮ№д»ҘеҸҠиҘҝи—ҸдҪӣж•ҷеҗ„ж•ҷжҙҫзҡ„ж•ҷд№үгҖҒдј жүҝеҸҠеҸ‘еұ•дҪңдәҶиҜҰз»Ҷи®әиҝ°е’ҢжҰӮжӢ¬жҖ»з»“пјҢеҜ№14дё–зәӘд»ҘеҗҺзҡ„иҘҝи—ҸдҪӣж•ҷи‘—иҝ°д»ҘеҸҠи—Ҹж—ҸеҸІеӯҰдә§з”ҹдәҶйҮҚеӨ§зҡ„еҪұе“ҚгҖӮ

гҖҖгҖҖе…¬е…ғ1344е№ҙпјҢеёғйЎҝеӨ§еёҲе©үиЁҖи°ўз»қдәҶе…ғйЎәеёқжҙҫйҒЈйҮ‘еҶҢдҪҝиҖ…е…Ҙи—ҸиҝҺиҜ·д»–иөҙдә¬зҡ„йӮҖиҜ·пјҢеңЁд»–дәІиҮӘдё»жҢҒдёӢпјҢеҜ№еҪ“ж—¶зј–зәӮ并дёҚе®Ңж•ҙзҡ„зәіеЎҳзүҲеӨ§и—Ҹз»ҸгҖҠз”ҳзҸ е°”гҖӢе’ҢгҖҠдё№зҸ е°”гҖӢиҝӣиЎҢдәҶе…Ёйқўдҝ®и®ўгҖӮеёғйЎҝеӨ§еёҲд»ҘзәіеЎҳзүҲгҖҠдё№зҸ е°”гҖӢдёәеә•жң¬пјҢйҖҗйғЁдҝ®и®ўе®Ўйҳ…дәҶеҮ д№ҺжүҖжңүи—Ҹж–ҮдҪӣз»ҸпјҢеўһиЎҘдәҶ1000еӨҡйғЁзәіеЎҳзүҲгҖҠдё№зҸ е°”гҖӢдёӯжңӘ收еҪ•зҡ„з»Ҹи®әпјҢеҢ…жӢ¬дҫқжҚ®жўөж–ҮеҺҹжң¬зҝ»иҜ‘жҲҗи—Ҹж–Үзҡ„и®ёеӨҡз»Ҹе…ёгҖӮзј–зәӮгҖҠдё№зҸ е°”гҖӢжҳҜи—Ҹдј дҪӣж•ҷз•Ңзҡ„еӨ§дәӢпјҢеҪ“ж—¶иҘҝи—Ҹеҗ„ең°зҡ„дҪӣж•ҷж•ҷжҙҫпјҢйғҪжҙҫйҒЈеӯҰиҖ…еүҚеҫҖеӨҸйІҒеҜәеҚҸеҠ©еёғйЎҝеӨ§еёҲе®ҢжҲҗиҝҷйЎ№жө©еӨ§зҡ„е·ҘзЁӢгҖӮдҝ®и®ўеҗҺзҡ„гҖҠдё№зҸ е°”гҖӢжҲҗдёәи—Ҹдј дҪӣж•ҷеӨ§и—Ҹз»ҸгҖҠдё№зҸ е°”гҖӢйғЁзҡ„еӢҳе®ҡжң¬пјҢйҖҡз§°гҖҠеӨҸйІҒдё№зҸ е°”гҖӢгҖӮеёғйЎҝеӨ§еёҲдәІиҮӘдёәиҝҷйғЁгҖҠдё№зҸ е°”гҖӢзј–ж’°дәҶеҗҚдёәгҖҠеҰӮж„Ҹж‘©е°јиҮӘеңЁзҺӢй¬ҳгҖӢзҡ„зӣ®еҪ•пјҢиҝҷд№ҹжҳҜиҘҝи—Ҹ第дёҖйғЁвҖңдё№зҸ е°”зӣ®еҪ•вҖқгҖӮ

гҖҖгҖҖдҪңдёәе…¬е…ғ14дё–зәӘиҘҝи—ҸжңҖжқ°еҮәзҡ„дҪӣж•ҷеӯҰиҖ…д№ӢдёҖпјҢеёғйЎҝВ·д»Ғй’ҰзҸ д№ҹиөўеҫ—дәҶеҪ“ж—¶зӨҫдјҡеҗ„дёӘйҳ¶еұӮзҡ„жҷ®йҒҚе°Ҡ敬е’ҢзҲұжҲҙгҖӮд»–зҡ„еҗҚеӯ—еүҚйқўиў«еҶ д»Ҙи®ёеӨҡе°Ҡиҙөзҡ„з§°еҸ·пјҢдәә们е°ҶиҝҷдҪҚжһҒе…·жҷәж…§дёҺж…ҲжӮІзҡ„еӯҰиҖ…з§°дёәвҖң第дәҢдҪӣйҷҖвҖқгҖҒвҖңйҒҚзҹҘдёҖеҲҮзҡ„еёғйЎҝВ·д»Ғй’ҰзҸ вҖқгҖҒвҖңйҒҚзҹҘдёҖеҲҮеёғйЎҝеӨ§иҜ‘еёҲвҖқгҖҒвҖңиҮіе°ҠеӨҸйІҒе·ҙвҖқгҖҒвҖңеёғйЎҝе–Җдё”вҖқзӯүпјҢз»ҷдәҲжһҒй«ҳе°ҠеҙҮгҖӮ

гҖҖгҖҖеёғйЎҝеӨ§еёҲеҸҜд»ҘиҜҙжҳҜи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҺҶеҸІдёҠи‘—иҝ°жңҖдё°зҡ„дҪӣж•ҷеӯҰиҖ…д№ӢдёҖпјҢд»–зҡ„еӨ§еӨҡж•°и‘—дҪңйғҪжҳҜеңЁеӨҸйІҒеҜәе®ҢжҲҗзҡ„пјҢж¶өзӣ–дәҶе®—ж•ҷгҖҒиүәжңҜгҖҒж•ҷиӮІгҖҒж”ҝжІ»гҖҒзҝ»иҜ‘гҖҒе»әзӯ‘гҖҒеҢ»еӯҰгҖҒеӨ©ж–Үзӯүдј—еӨҡеӯҰ科гҖӮд»–зҡ„27еҮҪи‘—дҪңз”ұе…¶ејҹеӯҗд»Ғй’ҰеҚ—жқ°еӨ§иҜ‘еёҲиҫ‘еҪ•пјҢеёғйЎҝеӨ§еёҲдәІиҮӘе®Ўе®ҡгҖӮйҒ—жҶҫзҡ„жҳҜеёғйЎҝеӨ§еёҲи‘—дҪңе…ЁйӣҶеҪ“时并жңӘеҲҠеёғпјҢзӣҙеҲ°1917е№ҙеҚҒдёүдё–иҫҫиө–е–Үеҳӣеңҹзҷ»еҳүжҺӘ(1876вҖ”1933)жү§ж”ҝж—¶пјҢжүҚд»ӨеёғиҫҫжӢүе®«еӨ§еҚ°з»ҸйҷўеҲҠеҲ»еҚ°иЎҢпјҢз”ұе–„зҹҘиҜҶйІҒжң¬В·е–ңйҘ¶еҳүжҺӘжӢ…д»»жҖ»зј–иҫ‘пјҢе…ұ28еҮҪ(еӣӣе·қеҫ·ж јеҚ°з»ҸйҷўеҲҠеҲ»жң¬дёә26еҮҪ)гҖҒ200еӨҡйғЁгҖӮ

гҖҖгҖҖеёғйЎҝеӨ§еёҲеҜ№и—Ҹдј дҪӣж•ҷжҳҫеҜҶз»Ҹи®әдҪңдәҶдёҚе°‘иҜҰз»Ҷзҡ„жіЁйҮҠпјҢж¶үеҸҠеҜ№жі•гҖҒз»ҸеҫӢгҖҒиҲ¬иӢҘгҖҒдёӯи§ӮгҖҒйҮҸйҮҠгҖҒдҝұиҲҚгҖҒеЈ°жҳҺгҖҒеҺҶжі•е’ҢеҢ»ж–№жҳҺзӯүеӨ§е°Ҹдә”жҳҺи‘—дҪңе’ҢжіЁйҮҠгҖӮеңЁиҝҷдәӣи®әи‘—дёӯпјҢд»–д»ҘдёҘи°Ёзҡ„жІ»еӯҰжҖҒеәҰз ”з©¶дёҺеҪ’зәідәҶжӯЈз»ҹзҡ„еҚ°еәҰдҪӣж•ҷпјҢеҜ№еҪ“ж—¶дёҖдәӣеҒҸзҰ»иҪЁйҒ“зҡ„дҪӣж•ҷзҺ°иұЎдҪңеҮәдәҶжү№еҲӨгҖӮеҜ№иҘҝи—ҸжүҖеӯҳжўөж–Үз»Ҹе…ёеңЁеҶ…зҡ„жүҖжңүдҪӣеӯҰе…ёзұҚдҪңдәҶзі»з»ҹз ”иҜ»е’Ңж•ҙзҗҶпјҢе°Өе…¶еҜ№ж—©жңҹи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҜҶж•ҷзҗҶи®әеҸҠе®һи·өиө°еҗ‘зі»з»ҹеҢ–并жҲҗдёәи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҡ„ж ёеҝғеҒҡеҮәдәҶйҮҚеӨ§иҙЎзҢ®пјҢеҗҢж—¶еёғйЎҝеӨ§еёҲеҜ№иҘҝи—ҸеҜәйҷўж•ҷиӮІеҲ¶еәҰзҡ„зі»з»ҹеҢ–иө·еҲ°дәҶз§ҜжһҒзҡ„дҝғиҝӣдҪңз”ЁгҖӮ

гҖҖгҖҖйҷӨдәҶдҪӣж•ҷз»Ҹи®әзҡ„жіЁйҮҠеӨ–пјҢеёғйЎҝеӨ§еёҲиҝҳи‘—жңүгҖҠдә”жӣңжӯҘеәҰз®—жі•гҖӢгҖҒгҖҠдҪңз”ЁжҳҺзҒҜгҖӢгҖҒгҖҠжҷәиҖ…з”ҹжӮҰи®әгҖӢзӯүеӨҡйғЁеӨ©ж–ҮеҺҶз®—еӯҰи‘—дҪңгҖӮзү№еҲ«жҳҜгҖҠжҷәиҖ…з”ҹжӮҰи®әгҖӢдёҖд№ҰпјҢдёәиҘҝи—ҸеӨ©ж–ҮеҺҶз®—еӯҰеҘ е®ҡдәҶж·ұеҺҡзҡ„еҹәзЎҖгҖӮд»–зҡ„гҖҠе®Үе®ҷжһ„йҖ и®әгҖӢиҝӣдёҖжӯҘйҳҗеҸ‘дәҶеҚ°еәҰж—¶иҪ®жҙҫзҡ„еҺҶз®—еӯҰиҜҙпјҢдҪҝд№Ӣең°ж–№еҢ–е’Ңж°‘ж—ҸеҢ–гҖӮе…ҙи¶Је№ҝжіӣзҡ„еёғйЎҝеӨ§еёҲеңЁиҘҝи—Ҹиҝҳиҫғж—©жҸҗеҮәдәҶвҖңең°дёәеңҶеҪўвҖқеӯҰиҜҙпјҢ并дҫқжӯӨзҗҶи®әз»ҳеҲ¶еңЁеӨҸйІҒеҜәеӣһе»Ҡзҡ„еўҷеЈҒдёҠгҖӮеёғйЎҝеӨ§еёҲеңЁеҢ»еӯҰж–№йқўзҡ„иҙЎзҢ®пјҢдё»иҰҒжҳҜзҝ»иҜ‘并注з–ҸдәҶеҸӨеҚ°еәҰеӨ§д№ҳдҪӣж•ҷеӯҰиҖ…йҫҷж ‘еӨ§еёҲзҡ„и‘—дҪңгҖҠзҷҫж–№зҜҮгҖӢгҖӮ

гҖҖгҖҖ14дё–зәӘжҳҜи—Ҹдј дҪӣж•ҷиҝ…зҢӣеҸ‘еұ•зҡ„й»„йҮ‘ж—¶жңҹпјҢд№ҹжҳҜеҗ„дёӘж•ҷжҙҫзӣёдә’з«һдәүгҖҒеҪјжӯӨеӯҰд№ гҖҒе…ұеҗҢеҸ‘еұ•зҡ„ж—¶жңҹгҖӮдҪңдёәеӨҸйІҒеҜәе Әеёғзҡ„еёғйЎҝеӨ§еёҲд№ҹз§ҜжһҒжҠ•иә«еҲ°еӨҸйІҒеҜәзҡ„и®ҫи®ЎгҖҒжү©е»әе’Ңз»ҙдҝ®еҪ“дёӯгҖӮжҚ®еҸІзұҚи®°иҪҪпјҢеёғйЎҝеӨ§еёҲдёҚд»…еҸӮдёҺдәҶеӨҸйІҒеҜәж®ҝе Ӯзҡ„и®ҫ计规еҲ’пјҢиҝҳдәІиҮӘеҲ¶и®ўдәҶдҪӣеЎ”е»әзӯ‘зҡ„йҮҸеәҰе’ҢжӣјиҚјзҪ—зҡ„з”»жі•пјҢ并дәІжүӢз»ҳеҲ¶еӨҡе№…еӨ§еһӢжӣјиҚјзҪ—еЈҒз”»гҖӮд»–зҡ„гҖҠеӨҸйІҒеҜәд№Ӣж— йҮҸе®«ж®ҝдёңеҚ—иҘҝеҢ—иҜёж–№жүҖе®үзҪ®жӣјиҚјзҪ—зӯүд№Ӣзӣ®еҪ•гҖӢдёҖд№ҰпјҢиҜҰз»Ҷи®°иҝ°дәҶд»–е’Ңејҹеӯҗ们з»ҳеҲ¶еӨҸйІҒеҜәжӣјиҚјзҪ—еқӣеҹҺеЈҒз”»зҡ„иҝҮзЁӢгҖӮ

гҖҖгҖҖдҪңдёәиүәжңҜ家зҡ„еёғйЎҝеӨ§еёҲеңЁдҪӣж•ҷйҖ еғҸйҮҸеәҰеӯҰдёҺиүІеҪ©еӯҰж–№йқўд№ҹжҸҗеҮәдәҶдёҚе°‘зӢ¬еҲ°зҡ„и§Ғи§ЈпјҢжӣҙйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜпјҢд»–иҝҳдәІиҮӘе®һи·өпјҢз”ЁиүәжңҜзҡ„ж–№ејҸдҪ“йӘҢе’Ңдј иҫҫдҪӣж•ҷзҡ„жҖқжғізІҫзҘһгҖӮдј иҜҙд»–жӣҫйӣ•еЎ‘иҝҮдёҖе°ҠжһҒе…·жі•еҠӣзҡ„жҠӨжі•зҘһйқўе…·пјҢжӮ¬жҢӮеңЁеӨҸйІҒеҜәзҡ„еӨ§ж®ҝдёӯеӨ®пјҢд»ҘиҮідәҺеј•иө·дҝ®иЎҢдёҚеңҶж»ЎиҖ…дёҺеӨ–йҒ“зҡ„жҒҗжғ§е’ҢеҸҚзңҒгҖӮ

гҖҖгҖҖеёғйЎҝВ·д»Ғй’ҰзҸ ж•ҷжҺҲзҡ„еӯҰз”ҹеӨҡиҫҫ2500дәәпјҢи‘—еҗҚејҹеӯҗжңүжүҺжүҚе·ҙВ·д»Ғй’ҰеҚ—еҳү(继жүҝдәҶеёғйЎҝзҡ„дј жүҝ)гҖҒзәіеЎҳиҜ‘еёҲеғ§ж је®ӨеҲ©гҖҒеӨҸйІҒиҜ‘еёҲжӣІйғЎжЎ‘жіўгҖҒж•ҸзҸ е°”и§үз«ҜиҜ‘еёҲйҳҝж—әВ·д»Ғй’ҰжүҺиҘҝгҖҒеӨ§иҜ‘еёҲеҳүеҚҙеҚҺгҖҒиҫҫзҪ—В·е–ңйҘ¶д»Ғй’Ұ(жӣҫжҳҜе®—е–Җе·ҙзҡ„еҜҶж•ҷиҖҒеёҲ)зӯүпјҢеҹ№е…»дәҶеӨ§йҮҸзҡ„ејҳжі•дәәжүҚпјҢеҜ№и—Ҹдј дҪӣж•ҷзҡ„еҸ‘еұ•иө·еҲ°дәҶйҮҚиҰҒзҡ„жҺЁеҠЁдҪңз”ЁгҖӮжӯӨеӨ–еёғйЎҝеӨ§еёҲжӢ…д»»е Әеёғжңҹй—ҙпјҢеңЁеӨҸйІҒеҜәи®ҫз«Ӣзҡ„еҗ„дёӘжүҺд»“дҪҝдёҚеҗҢй—Ёзұ»зҡ„еӯҰ科系з»ҹеҢ–е’Ң规иҢғеҢ–гҖӮд»–е»әз«Ӣзҡ„еӨҸйІҒжҙҫж•ҷиӮІдҪ“зі»иҝҳеҪұе“ҚеҲ°дәҶж јйІҒжҙҫпјҢе®—е–Җе·ҙеӨ§еёҲеңЁеӨҸйІҒеҜәеӯҰд№ жңҹй—ҙпјҢжӣҫеңЁеӨҡдҪҚеёғйЎҝеӨ§еёҲејҹеӯҗй—ЁдёӢжұӮж•ҷпјҢеӯҰд№ дәҶеёғйЎҝеӨ§еёҲе…ідәҺж—¶иҪ®йҮ‘еҲҡжі•д»ҘеҸҠеҜҶж•ҷзҒҢйЎ¶д»ӘиҪЁзҡ„и‘—дҪңгҖӮеёғйЎҝеӨ§еёҲзҡ„и‘—дҪңиҮід»ҠеңЁж јйІҒжҙҫеҸҠиҘҝи—ҸгҖҒе®үеӨҡгҖҒеә·е·ҙзӯүең°еҢәзҡ„еҗ„ж•ҷжҙҫдёӯд»Қ然жңүзқҖеҫҲеӨ§еҪұе“ҚгҖӮ

гҖҖгҖҖеёғйЎҝВ·д»Ғй’ҰзҸ дёҖз”ҹиҷҪ然иҝңзҰ»ж”ҝжІ»пјҢдҪҶд»–еңЁи—Ҹж—ҸзӨҫдјҡд»ҘеҸҠи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҺҶеҸІдёҠеҚҙжңүзқҖеҙҮй«ҳең°дҪҚгҖӮ20дё–зәӘи‘—еҗҚзҡ„ж јйІҒжҙҫеӯҰиҖ…жӣҙж•ҰзҫӨеҹ№(1905вҖ”1951)жңқжӢңеӨҸйІҒеҜәж—¶пјҢжӣҫиҝҷж ·еҶҷеҲ°пјҡвҖңйҒҚзҹҘеёғйЎҝзҡ„еҚ§е®ӨеҸӘжңүдёҖжҹұд№Ӣең°пјҢеўҷдёҠжІЎжңүеҪ©з»ҳпјҢйҷӨеҸҜд»Ҙд»Һй—ЁйҮҢйҮҮе…үеӨ–пјҢдәҰж— дёҖжүҮзӘ—жҲ·пјҢжҳҜдёҖй—ҙеҪ“д»Ҡиҝһжҷ®йҖҡеғ§еҫ’йғҪдёҚж„ҝеұ…дҪҸзҡ„з®ҖйҷӢдҪҸеӨ„гҖӮйӮЈдәӣеҚҒеҲҶзҸҚиҙөзҡ„е…ёзұҚиЈ…еңЁдёӨеҸЈй«ҳдёүжҹһе·®дёҖжҢҮгҖҒе®Ҫе…ӯжҹһзҡ„зҒ°иүІжңЁз®ұйҮҢгҖӮжҚ®иҜҙпјҢжӯӨз®ұд№ҹжҳҜеёғйЎҝзҡ„пјҢйҮҢйқўиҝҳдҝқеӯҳзқҖи®ёеӨҡжүӢжҠ„жң¬и—Ҹж–Үе…ёзұҚгҖӮдёҖйғЁеӨ§е®¶йғҪеҫҲйҷҢз”ҹзҡ„й•ҝйЎөз»ҸеҚ·иЈ№еңЁд№қеұӮд№ҰеёғеҪ“дёӯпјҢжү“ејҖдёҖзңӢпјҢжүҚзҹҘжҳҜеёғйЎҝзҡ„и‘—дҪңгҖҠе…үжҳҺжіЁйҮҠиҺ№жҫҲе…ӯж–№гҖӢ第дёҖйғЁзҡ„жүӢзЁҝвҖҰвҖҰйӮЈеЁҙзҶҹзІҫж№ӣзҡ„д№Ұжі•жҠҖиүәпјҢз»ҷдәәд»ҘдёәжҳҜдёӨдёүе№ҙеүҚйҒ—з•ҷдёӢжқҘзҡ„ж–°йў–ж„ҹгҖӮжӯӨд№ҰеӨ§жҰӮи‘—дәҺе®—е–Җе·ҙе°ҠиҖ…д№ӢеүҚдёӨд»Јдәәзҡ„дёҖдёӘж—¶жңҹйҮҢгҖӮжғіеҲ°жӯӨпјҢеҝғдёӯйЎҝз”ҹдёҖз§ҚжҜ«ж— еӣ з”ұзҡ„жӮІдјӨд№Ӣжғ…гҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖдәҢгҖҒеӨҸйІҒеҜәзҡ„е»әзӯ‘иүәжңҜ

гҖҖгҖҖеӨҸйІҒжқ‘дёҺеӨҸйІҒеҜәеңЁеӨҸйІҒжІіи°·и°·еҸЈд»Һе ҶеҢәд»ҘеҚ—3е…¬йҮҢпјҢеә§иҗҪеңЁе№іеқҰзҡ„жІіи°·дёӯеӨ®гҖӮеӨҸйІҒеҜәеқҗиҘҝжңқдёңпјҢжқ‘иҗҪеӣҙз»•еҜәйҷўдҝ®е»әгҖӮж°‘еұ…еӨ§й—Ёжңқеҗ„дёӘж–№еҗ‘йҡҸж„ҸејҖи®ҫпјҢжҲ·дёҺжҲ·д№Ӣй—ҙзӣёжҺҘжҜ—йӮ»пјҢеҪўжҲҗй”ҷиҗҪжңүиҮҙзҡ„иҮӘ然街йҒ“гҖӮжқ‘иҗҪдёҺеӨҸйІҒеҜәй•ҝжңҹд»ҘжқҘеҪўжҲҗзҡ„жҖ»дҪ“е»әзӯ‘еёғеұҖдёәдёӨдёӘзӣёиҝһзҡ„зҹ©еҪўпјҢз”°ең°еҲҶеёғеңЁеҜәйҷўдёҺжқ‘еә„е‘ЁеӣҙпјҢеҸӨж—¶еӨҸйІҒжқ‘дёҺеҜәйҷўеқҮз”ұеҺҡйҮҚзҡ„зҹіз ҢеӣҙеўҷеңҲиө·гҖӮеӨҸйІҒдәәеҪўе®№еӨҸйІҒеҜәзҡ„е»әзӯ‘е№ійқўдёәзӣӣиЈ…зІ®йЈҹз”Ёзҡ„вҖңеҚҮеӯҗвҖқпјҢжқ‘иҗҪдёҺеғ§иҲҚзҡ„жҖ»дҪ“еёғеұҖдёәзӯӣйҖүзІ®йЈҹз”Ёзҡ„вҖңеӨ§й“ҒзӯӣвҖқгҖӮ

гҖҖгҖҖеӨҸйІҒеҜәзҺ°еӯҳдҪӣж®ҝе»әзӯ‘ж јеұҖпјҢеҹәжң¬з»ҸеҺҶдәҶдёӨдёӘйҮҚиҰҒеҺҶеҸІж—¶жңҹгҖӮ第дёҖдёӘж—¶жңҹжҳҜеҗүе°ҠВ·иҘҝйҘ¶иҝҘд№ғеҲқе»әж—¶жңҹпјҢдҝ®е»әдәҶжҠӨжі•зҘһж®ҝгҖҒиҲ¬иӢҘдҪӣжҜҚж®ҝгҖҒд№Ңеӯңеә·гҖҒиҘҝж®ҝгҖҒеҚ—ж®ҝгҖҒеҢ—ж®ҝзӯү6еә§дҪӣж®ҝпјҢиҮід»Ҡдҝқеӯҳе®ҢеҘҪзҡ„жңүдёңйқўзҡ„жҠӨжі•зҘһж®ҝгҖҒиҲ¬иӢҘдҪӣжҜҚж®ҝпјҢиҘҝйқўзҡ„и§үеә·дҪӣж®ҝе’Ң马еӨҙйҮ‘еҲҡж®ҝгҖӮеҗүе°ҠВ·иҘҝйҘ¶иҝҘд№ғзҡ„е…„ејҹдҝ®зӯ‘дәҶйҳІжҙӘдёҺйҳІеҫЎзҡ„еӣҙеўҷпјҢејҖжҢ–дәҶж°ҙдә•пјҢдҝ®е»әдәҶдёҖдәӣеҜәеҶ…еӨ–зҡ„ж°ҙеҲ©и®ҫж–ҪгҖӮ

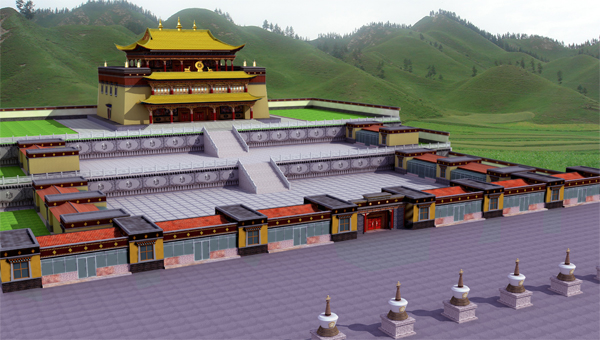

гҖҖгҖҖе…¬е…ғ13дё–зәӘжң«жңҹпјҢеҗүж°Ҹ家ж—ҸеҗҺиЈ”йҖҗжёҗејҖе§ӢдәҶеӨҸйІҒеҜәжү©е»әдёҺз»ҙдҝ®зҡ„第дәҢдёӘйҮҚиҰҒж—¶жңҹгҖӮеҸӨзӣёВ·иҙЎжіўиҙқйҰ–е…ҲеңЁеҗүе°ҠВ·иҘҝйҘ¶иҝҘд№ғдҝ®е»әзҡ„马еӨҙйҮ‘еҲҡж®ҝеҢ—йқўдҝ®е»әдәҶдёүй—ЁдҪӣж®ҝпјҢд»–зҡ„дҫ„еӯҗеҸӨзӣёВ·жүҺе·ҙеқҡиөһйҡҸеҗҺиҝӣиЎҢдәҶеӨҸйІҒеҜәеҲӣе»әд»ҘжқҘ规模жңҖеӨ§зҡ„дёҖж¬Ўжү©е»әз»ҙдҝ®гҖӮеҸӨзӣёВ·жүҺе·ҙеқҡиөһиҝҳдҝ®е»әдәҶдёҺдёүй—ЁдҪӣж®ҝеҜ№з§°зҡ„з”ҳзҸ е°”ж®ҝпјҢеңЁеҺҹжқҘдҪӣж®ҝеҹәзЎҖдёҠеҸҲжү©е»әдәҶ4еә§ж— йҮҸе®«дҪӣж®ҝпјҢ并йҮҮз”Ёй“әи®ҫжұүејҸзҗүз’ғйҮҚжӘҗжӯҮеұұејҸеұӢйЎ¶е’Ңдҝ®зӯ‘еӣҙеўҷзҡ„еҪўејҸпјҢе°ҶжүҖжңүдҪӣж®ҝз»„жҲҗдёҖдёӘж•ҙдҪ“гҖӮеҗҢж—¶еңЁеӨҸйІҒеҜәе‘Ёеӣҙдҝ®е»әдәҶ4еә§еӨ§еһӢжүҺд»“пјҢеңЁеӨҸйІҒж—Ҙжҷ®еұұдёҠдҝ®е»әдәҶеҮ еә§и§„жЁЎе®ҸеӨ§зҡ„дҪӣж®ҝгҖӮеӨҸйІҒеҜәе»әзӯ‘зҡ„жңҖеҗҺе®ҡеһӢжҳҜз”ұеҸӨзӣёВ·жүҺе·ҙеқҡиөһд№ӢеӯҗеҸӨзӣёВ·иҙЎеҷ¶йЎҝзҸ е®ҢжҲҗзҡ„пјҢд»–еңЁ4еә§ж— йҮҸе®«дҪӣж®ҝе‘ЁеӣҙеҸҲдҝ®е»әдәҶж— йҮҸеҜҝж®ҝгҖҒдё№зҸ е°”ж®ҝгҖҒзҪ—жұүж®ҝгҖҒзҹҘе·ұе…·д№җж®ҝзӯү4еә§дҪӣж®ҝгҖӮиҙЎеҷ¶йЎҝзҸ зҡ„ејҹејҹеҸӨзӣёВ·зӣҠиҘҝиҙЎеҷ¶дҝ®зӯ‘е’ҢеҠ еӣәдәҶеҜәйҷўе‘Ёеӣҙзҡ„еӣҙеўҷгҖӮ

гҖҖгҖҖе…¬е…ғ1845е№ҙпјҢеӨҸйІҒеҜәиҝӣиЎҢиҝҮдёҖж¬Ўж•ҙдҝ®пјҢйғЁеҲҶиө„йҮ‘жқҘжәҗдәҺжё…ж”ҝеәң没收зҡ„жӢүиҗЁзӯ–еўЁжһ—еҜәзҡ„еҜәдә§зҷҪ银1700дёӨгҖӮеӨҸйІҒеҜәиҝ‘жңҹзҡ„з»ҙдҝ®жҳҜ1984е№ҙпјҢеӣҪ家еҮәиө„еҜ№жҚҹеқҸдёҘйҮҚзҡ„дҪӣж®ҝиҝӣиЎҢдәҶз»ҙдҝ®пјҢе°Өе…¶жҳҜеҜ№е…¬е…ғ14дё–зәӘдҝ®е»әзҡ„жұүејҸзҗүз’ғйҮҚжӘҗжӯҮеұұйЎ¶зҡ„ж®Ӣз ҙйғЁеҲҶиҝӣиЎҢдәҶйҮҚж–°й“әи®ҫгҖӮ

гҖҖгҖҖе…¬е…ғ14дё–зәӘпјҢеӨҸйІҒеҜәеңЁеҺҹжңүи—ҸејҸе»әзӯ‘еҹәзЎҖдёҠз»ҸиҝҮж”№йҖ жү©е»әпјҢйҮҮз”Ёзҡ„жұүејҸж–—жӢұжһ¶и®ҫйҮҚжӘҗжӯҮеұұејҸеұӢйЎ¶гҖҒжұүж—Ҹе»әзӯ‘дёӯеёёи§Ғзҡ„зҗүз’ғе»әзӯ‘жһ„件пјҢд»ҘеҸҠдәҢеұӮ4еә§ж— йҮҸе®«дҪӣж®ҝзҡ„еҶ…йғЁе»әзӯ‘з»“жһ„йғҪжҳҺжҳҫдҪ“зҺ°еҮәдёӯеҺҹжұүж–ҮеҢ–е»әзӯ‘зҡ„жүӢжі•е’ҢйЈҺж јпјҢе…¶зү№зӮ№жҳҜйҮҮз”ЁдәҶдёӯеҺҹе®Ӣе…ғж—¶жңҹжөҒиЎҢзҡ„вҖңдҫ§и„ҡвҖқе’ҢвҖңеҚҮиө·вҖқдёӨз§ҚиҗҘйҖ жі•ејҸгҖӮжӯӨеӨ–еӨҸйІҒеҜәеӨ§ж®ҝдёҠеұӮзҡ„еҗҺж®ҝеҸҠдёңгҖҒиҘҝж®ҝд№ҹйҮҮз”ЁдәҶдёӯеҺҹиҗҘйҖ жі•ејҸзҡ„вҖңеҮҸжҹұжі•вҖқпјҢд»Ҙжү©еӨ§е®ӨеҶ…зҡ„з©әй—ҙж„ҹгҖӮеҸҜд»ҘиҜҙпјҢеӨҸйІҒеҜәжҳҜз”ұи—Ҹжұүе·ҘеҢ е…ұеҗҢдҝ®е»әзҡ„е…је…·жұүи—Ҹе»әзӯ‘ж–ҮеҢ–зү№иүІзҡ„еҜәйҷўе»әзӯ‘зҫӨгҖӮ

гҖҖгҖҖ1984е№ҙиҝӣиЎҢз»ҙдҝ®ж—¶пјҢеҸ‘зҺ°еҺҹжқҘзҡ„е»әзӯ‘жһ„件дёҠдҫқ然дҝқеӯҳзқҖжұүеӯ—ж ҮжіЁзҡ„жһ„件编з ҒгҖӮ14дё–зәӘеҗҺпјҢеӨҸйІҒе·ҘеҢ е°ұзі»з»ҹжҺҢжҸЎдәҶзҗүз’ғжһ„件зҡ„зғ§еҲ¶жҠҖжңҜпјҢ并жҠҠиҝҷдёҖжҠҖжңҜзі»з»ҹж•ҙзҗҶжҲҗд№ҰжөҒдј дәҺдё–гҖӮеҚҒдёүдё–иҫҫиө–е–Үеҳӣж—¶жңҹдҝ®е»әеӨҸе®«зҪ—еёғжһ—еҚЎе’Ңз»ҙдҝ®жӢүиҗЁеӨ§жҳӯеҜәеүҚзҗүз’ғжЎҘж—¶пјҢжүҖз”Ёзҡ„зҗүз’ғе»әзӯ‘жһ„件е°ұжҳҜз”ұеӨҸйІҒе·ҘеҢ дё»жҢҒзғ§еҲ¶зҡ„пјҢеӣ жӯӨеҚҒдёүдё–иҫҫиө–е–ҮеҳӣиҝҳиөҗдәҲеӨҸйІҒе·ҘеҢ вҖңеўһе ӘвҖқзҡ„з§°еҸ·гҖӮ

гҖҖгҖҖеӨҸйІҒеҜәзҡ„е»әзӯ‘е№ійқўдёәеқҗиҘҝжңқдёңзҡ„й•ҝж–№еҪўпјҢж•ҙдҪ“е»әзӯ‘з”ұеңҹзҹіжңЁз»“жһ„зҡ„еӨ–еўҷеңҲиө·пјҢеҚ—еҢ—еҜ№з§°пјҢдёңиҘҝиҪҙзәҝеҲҶжҳҺпјҢдёңиҘҝй•ҝ76зұіпјҢеҚ—еҢ—е®Ҫ44зұіпјҢеҚ ең°йқўз§Ҝ3300е№іж–№зұігҖӮеӨ§еӨҡж•°е»әзӯ‘з”ұд»ҘзҹідёәеҹәзЎҖзҡ„и—ҸејҸеӨҜеңҹеўҷдҪ“е’ҢжұүејҸзҗүз’ғйҮҚжӘҗжӯҮеұұйЎ¶з»„жҲҗпјҢйғЁеҲҶдёәйҳҝеҳҺеңҹй“әи®ҫзҡ„е№іеұӢйЎ¶гҖӮжҖ»дҪ“е»әзӯ‘з”ұеүҚеәӯе’ҢдҪӣж®ҝеҲҶжҲҗеқҮеҢҖзҡ„дёӨйғЁеҲҶгҖӮ

гҖҖгҖҖеүҚеәӯдёӯй—ҙз©әең°дёңиҘҝ28.4зұіпјҢеҚ—еҢ—25.9зұігҖӮдёңйқўдёҺеҚ—йқўз”ұдёҖдёӘ2еұӮз»“жһ„зҡ„еӣһе»ҠиҙҜйҖҡ并иҝһжҺҘдҪӣж®ҝгҖӮеҢ—йқўз”ұ3йғЁеҲҶз»„жҲҗпјҢдёңдҫ§дёәжҲҝеұӢпјҢдёӯй—ҙдёҖеұӮдёәи®ІеқӣпјҢдәҢеұӮдёәж°‘з®ЎдјҡеҠһе…¬е®ӨпјҢиҘҝдҫ§з”ұйҖҡеҗ‘дҪӣж®ҝзҡ„дёҖдёӘ2еұӮз»“жһ„зҡ„еӣһе»Ҡз»„жҲҗпјҢеӣһе»Ҡзҡ„дёҖеұӮеҗ‘иҘҝ延伸еҪўжҲҗйҖҡеҗ‘дәҢеұӮдҪӣж®ҝзҡ„жӯҮйҷўпјҢжӯҮйҷўдёӯдҝ®е»әжңүзҹіз Ңзҡ„еҸ°йҳ¶пјҢеӣһе»ҠдәҢеұӮзҡ„иҘҝдҫ§дёҺдҪӣж®ҝзҡ„е…ҘеҸЈеӨ„иҝһжҺҘжҲҗе№іеҸ°пјҢдёңдҫ§иҝһжҺҘж°‘з®ЎдјҡеҠһе…¬е®ӨгҖӮеүҚеәӯзҡ„еӣһе»Ҡе‘Ёеӣҙж•ҙйҪҗең°еҲҶеёғзқҖеғ§дҫЈзҡ„дҪҸжүҖпјҢдёӯеӨ®дёәеӨ©дә•гҖӮеҢ—йқўиҘҝдҫ§еӣһе»Ҡзҡ„иғҢеҗҺеҸҲдҝ®е»әжңүйҷўиҗҪпјҢйҷўиҗҪеҶ…жҳҜеҺЁжҲҝпјҢйҷўиҗҪзҡ„дёңдҫ§йҖҡеҫҖеҜәеӨ–гҖӮ

гҖҖгҖҖдҪӣж®ҝжҖ»дҪ“е№ійқўз»“жһ„дёңиҘҝеҪўжҲҗдёҖдёӘвҖңеҮёвҖқеӯ—еҪўпјҢе»әзӯ‘жӯЈз«Ӣйқўдёӯй—ҙзҡ„еә•еұӮжҠӨжі•зҘһж®ҝгҖҒдәҢеұӮиҲ¬иӢҘдҪӣжҜҚж®ҝгҖҒдёүеұӮдёңж— йҮҸе®«дҪӣж®ҝдёәеҮёеҮәйғЁеҲҶпјҢеӣӣе‘Ёд»ҘйӣҶдјҡеӨ§ж®ҝдёәдёӯеҝғе‘Ҳж”ҫе°„зҠ¶зҙ§еҜҶеҲҶеёғзқҖе…¶д»–дҪӣж®ҝгҖӮ

гҖҖгҖҖеӨҸйІҒеҜәзҺ°еӯҳдҪӣж®ҝ21й—ҙгҖӮдёҖеұӮ11й—ҙпјҢжҢүи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҸіж—ӢжңқдҪӣзҡ„д№ жғҜдҫқж¬ЎдёәжҠӨжі•зҘһж®ҝгҖҒж–°е»әжҠӨжі•зҘһж®ҝгҖҒз”ҳзҸ е°”ж®ҝгҖҒйҮҠиҝҰдҪӣж®ҝгҖҒ马еӨҙйҮ‘еҲҡж®ҝгҖҒдёүй—ЁдҪӣж®ҝпјҢе…¶дҪҷ4й—ҙдҪӣж®ҝз”ұдәҺжҚҹеқҸдёҘйҮҚеёёе№ҙе…ій—ӯжҲ–дҪңдёәе Ҷж”ҫжқӮзү©зҡ„д»“еә“дҪҝз”ЁгҖӮиҝҷдәӣдҪӣж®ҝе…ұеҗҢз»„жҲҗдёҖеұӮзҡ„зҹ©еҪўе№ійқўпјҢдёӯй—ҙеҪўжҲҗеёҰжңүеӨ©дә•зҡ„йӣҶдјҡеӨ§ж®ҝпјҢйӣҶдјҡеӨ§ж®ҝеҶ…зҡ„дҪӣж®ҝе‘ЁеӣҙеҸҲеҪўжҲҗдёҖдёӘзҺҜз»•еҗ„дҪӣж®ҝзҡ„2еұӮе°Ғй—ӯејҸиҪ¬з»ҸйҒ“гҖӮдәҢеұӮдҪӣж®ҝ9й—ҙпјҢдҫқж¬ЎдёәиҲ¬иӢҘдҪӣжҜҚж®ҝгҖҒдё№зҸ е°”ж®ҝгҖҒеҚ—ж— йҮҸе®«гҖҒзҪ—жұүж®ҝгҖҒиҘҝж— йҮҸе®«гҖҒзҹҘе·ұе…·д№җж®ҝгҖҒеҢ—ж— йҮҸе®«гҖҒж— йҮҸеҜҝж®ҝд»ҘеҸҠиҘҝеҚ—и§’зҪ—жұүж®ҝеҢ—дҫ§зҡ„1й—ҙжҲҝеұӢгҖӮиҲ¬иӢҘдҪӣжҜҚж®ҝгҖҒдё№зҸ е°”ж®ҝгҖҒзҪ—жұүж®ҝгҖҒзҹҘе·ұе…·д№җж®ҝзӯүдҪӣж®ҝеӣ жҚҹеқҸдёҘйҮҚеёёе№ҙе…ій—ӯжҲ–еҪ“дҪңд»“еә“дҪҝз”ЁгҖӮдёңж— йҮҸе®«дҪӣж®ҝжҳҜдёүеұӮдёҠе”ҜдёҖзҡ„дҪӣж®ҝпјҢд№ҹз§°еёғйЎҝдҪӣж®ҝгҖӮз”ұдәҺеә•еұӮзҡ„жҠӨжі•зҘһж®ҝй«ҳеәҰиҫғдҪҺпјҢеҜјиҮҙдәҢеұӮиҲ¬иӢҘдҪӣжҜҚж®ҝеӨ§еӨ§дҪҺдәҺдәҢеұӮдёӯзҡ„е…¶е®ғдҪӣж®ҝпјҢдҪҝдҝ®е»әеңЁиҲ¬иӢҘдҪӣжҜҚж®ҝдёҠйқўзҡ„дёңж— йҮҸе®«дҪӣж®ҝеҒҡеҲ°дәҶдёҺж•ҙдҪ“е»әзӯ‘й«ҳеәҰдёҖиҮҙгҖӮ

гҖҖгҖҖдәҢеұӮдҪӣж®ҝе»әзӯ‘зҡ„дёӯеӨ®йғЁеҲҶжҳҜзӘҒеҮәзҡ„йӣҶдјҡеӨ§ж®ҝзҡ„еӨ©дә•пјҢеҗ„дёӘдҪӣж®ҝеӨ–еқҮе»әжңүзӣёдә’иҝһжҺҘзҡ„ејҖж”ҫејҸеӣһе»ҠпјҢжүҖжңүеӣһе»Ҡзҡ„йЎ¶йғЁеҪўжҲҗзӣёдә’иҝһжҺҘзҡ„е№іеҸ°гҖӮиҲ¬иӢҘдҪӣжҜҚж®ҝеӨ–зҡ„еӣһе»ҠйЎ¶йғЁпјҢе°ұжҳҜиҝӣе…ҘдёүеұӮдёңж— йҮҸе®«дҪӣж®ҝзҡ„ең°йқўе№іеҸ°йғЁеҲҶгҖӮ

гҖҖгҖҖдәҢеұӮдҪӣж®ҝзҡ„иғҢйқўе»әжңүдёҖдёӘе°Ғй—ӯејҸиҪ¬з»ҸйҒ“пјҢдҝ®е»әеңЁйӣҶдјҡеӨ§ж®ҝиҪ¬з»ҸйҒ“зҡ„дёҠйқўгҖӮиҪ¬з»ҸйҒ“еҢ—дҫ§дёҺиҘҝдҫ§зҡ„еўҷеЈҒдёҠпјҢдҝқеӯҳжңү14дё–зәӘеҸӨзӣёВ·зӣҠиҘҝиҙЎеҷ¶еҮәиө„з»ҳеҲ¶зҡ„еЈҒз”»гҖӮжҢүи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҸіж—Ӣзҡ„д№ жғҜпјҢдёүеұӮзҡ„дёңж— йҮҸе®«дҪӣж®ҝеҚ—дҫ§зҡ„дёҖй—ҙе°ҸеұӢдёәиҪ¬з»ҸйҒ“е…ҘеҸЈпјҢз»Ҹе…ҘеҸЈдёӢеҮ зә§еҸ°йҳ¶дҫҝиҝӣе…ҘдәҶиҪ¬з»ҸйҒ“пјҢиө°е®ҢиҪ¬з»ҸйҒ“з”ұдәҢеұӮеҢ—ж— йҮҸе®«дёҺж— йҮҸеҜҝж®ҝд№Ӣй—ҙзҡ„еҮәеҸЈдёӯиө°еҮәгҖӮиҪ¬з»ҸйҒ“дёүеұӮдёҖз«Ҝзҡ„е…ҘеҸЈй«ҳдәҺе®ӨеҶ…ең°е№іпјҢдәҢеұӮдёҖз«Ҝзҡ„еҮәеҸЈй«ҳдәҺе®ӨеӨ–ең°е№іпјҢдәҢеұӮиҪ¬з»ҸйҒ“иҝҳиө·зқҖж”Ҝж’‘еӨҸйІҒеҜәзҗүз’ғеұӢйЎ¶зҡ„дҪңз”ЁпјҢеҺҡйҮҚзҡ„еӨ–еўҷйЎ¶з«Ҝжһ¶и®ҫжүҳжңЁж”Ҝж’‘иө·зҗүз’ғйҮҚжӘҗжӯҮеұұйЎ¶зҡ„дёӢеҚҠйғЁеҲҶпјҢеҪўжҲҗдәҶеӨҸйІҒеҜәе»әзӯ‘дёӯзҡ„зӢ¬зү№зҺ°иұЎгҖӮ

гҖҖгҖҖеӨҸйІҒеҜәе»әйҖ иҖ…дёәдәҶиҝҪжұӮе»әзӯ‘зҡ„ж•ҙдҪ“еҜ№з§°пјҢеңЁе№¶дёҚеҚҒеҲҶж•ҙйҪҗзҡ„еҺҹе»әзӯ‘еҹәзЎҖдёҠпјҢеҜ№еә•еұӮеҒҡдәҶеҠ еӣәдёҺеўһеҠ ж”Ҝж’‘зү©д»ҘеҗҺпјҢеҸҲеҠ зӯ‘дәҶдәҢеұӮе»әзӯ‘гҖӮеӣ жӯӨпјҢжҘјжўҜйғЁеҲҶзҡ„е»әзӯ‘жһ„йҖ еңЁи§Ҷи§үдёҠйҖ жҲҗдәҶжһҒдёҚиҲ’жңҚзҡ„ж„ҹи§үгҖӮйҖҡеҫҖдәҢеұӮзҡ„жҘјжўҜжҳҜз”ұзҹіеӨҙеһ’е»әеңЁе»әзӯ‘еӨ–йғЁзҡ„еҸ°йҳ¶пјҢжҠӨжі•зҘһж®ҝеҶ…йҖҡеҫҖдәҢеұӮзҡ„жҘјжўҜй—ҙеёёе№ҙе…ій—ӯпјҢиҮіе°‘жҳҜз”ұдәҺж— жі•йҮҮе…үзҡ„еҺҹеӣ гҖӮж–°зҡ„еӨ§й—Ёиў«ж”№е»әеңЁйӣҶдјҡеӨ§ж®ҝеҸідҫ§пјҢй—ЁеҶ…дҫ§зҡ„еЈҒз”»йЈҺж ји¶ід»ҘиҜҒжҳҺж–°ејҖи®ҫзҡ„й—ЁжҳҜ14дё–зәӘе»әйҖ иҖ…们жүҖдёәгҖӮеҗ„дёӘдҪӣж®ҝзҡ„еӨ§й—ЁдёҺи®ёеӨҡйҖҡйҒ“е·§еҰҷиҝһжҺҘпјҢж»Ўи¶ідәҶи—Ҹдј дҪӣж•ҷиҝһз»ӯеҸіж—ӢиҝӣиЎҢзӨјдҪӣзҡ„е®—ж•ҷд№ жғҜгҖӮзӣҙиҮіжңқжӢңиҖ…д»ҺдәҢеұӮдёҖз«Ҝзҡ„иҪ¬з»ҸйҒ“иө°еҮәпјҢдёҖеңәе®—ж•ҷдёҺиүәжңҜзҡ„жҙ—зӨјжүҚз®—е®ҢжҲҗгҖӮеӨҸйІҒеҜәж•ҙдҪ“е»әзӯ‘дёӯе®ӨеҶ…дёҺе®ӨеӨ–ең°е№іиҗҪе·®еҫҲеӨ§пјҢиҝӣе…ҘжҜҸдёҖеә§дҪӣж®ҝпјҢйғҪиҰҒдёҠдёӢиө·дјҸдәҺеҫҲеӨҡзҡ„еҸ°йҳ¶гҖӮйқўз§ҜеҫҲе°Ҹзҡ„и§үеә·дҪӣж®ҝдёҺ马еӨҙйҮ‘еҲҡж®ҝеҶ…еҗ„жңү4ж №зІ—еӨ§зҡ„жҹұеӯҗпјҢйӣҶдјҡеӨ§ж®ҝдёӯеӨ®з”Ё36ж №жҹұеӯҗеҪўжҲҗжҹұзҪ‘пјҢж”Ҝж’‘иө·дәҢеұӮе»әзӯ‘пјҢеҚҒеҲҶж— еҘҲең°з•ҷдәҶдёҖдёӘйҮҮе…ү并дёҚиүҜеҘҪзҡ„еӨ©жЈҡгҖӮеңЁж—©жңҹе»әзӯ‘еҹәзЎҖзҡ„еұҖйҷҗдёӢпјҢиғҪеҪўжҲҗдәҢеұӮе»әзӯ‘зҡ„еҜ№з§°пјҢеҜәйҷўйҡ”еЈҒзҡ„еӨҸйІҒдёҮжҲ·й•ҝеә”иҜҘеҜ№иҝҷдёҖз»“жһңж„ҹеҲ°ж»Ўж„ҸгҖӮ

гҖҖгҖҖе…¬е…ғ14дё–зәӘпјҢеӨҸйІҒеҜәеҮ д№ҺжҲҗдәҶеҗҺи—ҸдҪӣж•ҷж–ҮеҢ–зҡ„дёӯеҝғпјҢжұҮиҒҡдәҶжқҘиҮӘеҗ„ең°зҡ„еӯҰиҖ…дёҺеҗҚжөҒпјҢи‘—еҗҚзҡ„е®—е–Җе·ҙеӨ§еёҲд№ҹеңЁе…¶дёӯгҖӮиҝҷдәӣеүҚжқҘжұӮеёҲй—®еӯҰзҡ„еғ§дҫЈд»¬дёҚд»…еёҰиө°дәҶдҪӣеӯҰзҹҘиҜҶпјҢжӣҙиў«еӨҸйІҒеҜәзҡ„е»әзӯ‘е’ҢеЈҒз”»иүәжңҜжүҖйңҮж’јпјҢдёҚз»Ҹж„Ҹең°дј ж’ӯеҲ°иҘҝи—Ҹеҗ„ең°гҖӮеӨҸйІҒеҜәе»әзӯ‘иүәжңҜжҳҜйӮЈдёӘж—¶жңҹиҘҝи—ҸзӢ¬дёҖж— дәҢзҡ„пјҢеңЁеҪўжҲҗиҫғжҷҡзҡ„ж јйІҒжҙҫеҜәйҷўе»әзӯ‘дёӯпјҢжұүејҸеұӢйЎ¶дёҺйӣҶдјҡеӨ§ж®ҝйғҪеҖҹйүҙдәҶеӨҸйІҒеҜәи—Ҹжұүе»әзӯ‘зҡ„иүәжңҜйЈҺж јгҖӮ

гҖҖгҖҖдёүгҖҒеӨҸйІҒеҜәзҡ„еЈҒз”»иүәжңҜ

гҖҖгҖҖеӨҸйІҒеҜәзҡ„еЈҒз”»з»ҳеҲ¶дё»иҰҒз»ҸеҺҶдәҶдёӨдёӘйҮҚиҰҒеҺҶеҸІж—¶жңҹгҖӮжүҖжңүеЈҒз”»зҡ„з»ҳеҲ¶пјҢйғҪдёҺеӨҸйІҒеҜәдёҚеҗҢеҺҶеҸІж—¶жңҹиҝӣиЎҢзҡ„дҪӣж®ҝжү©е»әзҙ§еҜҶиҒ”зі»гҖӮ

гҖҖгҖҖ第дёҖдёӘж—¶жңҹжҳҜе…¬е…ғ11дё–зәӘеҗүе°ҠВ·иҘҝйҘ¶иҝҘд№ғеҲқе»әеӨҸйІҒеҜәж—¶жңҹгҖӮиҝҷдёҖж—¶жңҹзҡ„еЈҒз”»пјҢеҲҶеёғеңЁеҗүе°ҠВ·иҘҝйҘ¶иҝҘд№ғдҝ®е»әзҡ„жҠӨжі•зҘһж®ҝгҖҒ马еӨҙйҮ‘еҲҡж®ҝгҖҒиҲ¬иӢҘдҪӣжҜҚж®ҝдё»ж®ҝдёӯпјҢе…¶дёӯжҠӨжі•зҘһж®ҝжҳҜдҝқз•ҷиҝҷдёҖж—¶жңҹеЈҒз”»жңҖеӨҡзҡ„дҪӣж®ҝгҖӮ

гҖҖгҖҖ第дәҢдёӘж—¶жңҹжҳҜе…¬е…ғ13дё–зәӘжң«иҮіе…¬е…ғ14дё–зәӘеҸӨзӣёВ·жүҺе·ҙеқҡиөһеӨ§и§„жЁЎжү©е»әж—¶жңҹгҖӮиҝҷдёҖж—¶жңҹеҸҲеҲҶдёә3дёӘйҳ¶ж®өпјҡ第дёҖдёӘйҳ¶ж®өжҳҜз”ұеҸӨзӣёВ·жүҺе·ҙеқҡиөһдё»жҢҒпјҢеңЁдёҖеұӮжҠӨжі•зҘһж®ҝгҖҒйӣҶдјҡеӨ§ж®ҝгҖҒз”ҳзҸ е°”ж®ҝгҖҒиҪ¬з»ҸйҒ“гҖҒеҷ¶жһ¶еўҷдҪӣж®ҝд»ҘеҸҠдәҢеұӮиҲ¬иӢҘдҪӣжҜҚж®ҝдёӯзҡ„еЈҒз”»з»ҳеҲ¶пјӣ第дәҢдёӘйҳ¶ж®өжҳҜз”ұеҸӨзӣёВ·иҙЎеҷ¶йЎҝзҸ дё»жҢҒпјҢеңЁдәҢгҖҒдёүеұӮзҡ„4еә§ж— йҮҸе®«дҪӣж®ҝе’ҢзҪ—жұүж®ҝдёӯзҡ„еЈҒз”»з»ҳеҲ¶пјӣ第дёүдёӘйҳ¶ж®өжҳҜз”ұеҸӨзӣёВ·зӣҠиҘҝиҙЎеҷ¶дё»жҢҒпјҢеңЁдәҢеұӮдҪӣж®ҝе‘Ёеӣҙзҡ„иҪ¬з»ҸйҒ“дёӯзҡ„еЈҒз”»з»ҳеҲ¶гҖӮеӨҸйІҒеҜәзҺ°еӯҳзҡ„еӨ§еӨҡж•°е…ғд»ЈеЈҒз”»е°ұжҳҜеңЁиҝҷдёҖж—¶жңҹе®ҢжҲҗзҡ„гҖӮ

гҖҖгҖҖеӨҸйІҒеҜәеЈҒз”»еҶ…е®№еҸҜеҲҶдёәе…ӯеӨ§зұ»пјҡдҪӣз»Ҹж•…дәӢгҖҒжӣјйҷҖзҪ—еқӣеҹҺгҖҒдҪӣиҸ©иҗЁз”»еғҸгҖҒйҮ‘еҲҡжҠӨжі•зҘһеғҸгҖҒеҺҶд»ЈзҘ–еёҲеғҸгҖҒиЈ…йҘ°з”»жЎҲзӯүпјҢе…¶дёӯжңҖжңүзү№иүІе’Ң规模жңҖеӨ§зҡ„жҳҜдҪӣз»Ҹж•…дәӢеЈҒз”»гҖӮдҪӣз»Ҹж•…дәӢеЈҒз”»йӣҶдёӯеҲҶеёғеңЁдёҖеұӮеӣһе»ҠдёӨеЈҒе’ҢдәҢеұӮеүҚж®ҝеӣһе»ҠдёӨеЈҒпјӣеқӣеҹҺеЈҒз”»дё»иҰҒеҲҶеёғеңЁдёүеұӮеҗҺж®ҝе’ҢдёңгҖҒиҘҝй…Қж®ҝзҡ„еўҷдёҠпјӣдҪӣиҸ©иҗЁгҖҒйҮ‘еҲҡжҠӨжі•гҖҒеҺҶд»ЈзҘ–еёҲе°ҠеғҸеҲҶеёғеңЁеҗ„дёӘж®ҝе ӮпјҢжҲ–зӮ№зјҖеңЁеҗ„ж®ҝе Ӯзҡ„еЈҒз”»д№ӢдёӯгҖӮ

гҖҖгҖҖдёҖеұӮеӣһе»Ҡзҡ„еӨ§еһӢдҪӣжң¬з”ҹж•…дәӢеЈҒз”»пјҢе…ұжңү94е№…пјҢжӯӨеЈҒз”»жҳҜж №жҚ®еҷ¶зҺӣеҷ¶дёҫжҙҫй»‘еёҪ系第еӣӣдё–жҙ»дҪӣи®©зҗјеӨҡжқ°(1284вҖ”1339)зј–еҶҷзҡ„дҪӣжң¬з”ҹж•…дәӢйӣҶгҖҠдёҖзҷҫжң¬з”ҹгҖӢз»ҳеҲ¶иҖҢжҲҗпјҢжҜҸе№…еЈҒз”»й•ҝ2зұігҖҒе®Ҫ1.5зұіпјҢеҹәжң¬дёҠжҳҜй•ҝж–№еҪўзҡ„йҖ еһӢжһ„еӣҫпјҢжҜҸдёӘй•ҝж–№еҪўеҶ…з»ҳеҲ¶дҪӣз»Ҹж•…дәӢзҡ„дёҖдёӘе…·дҪ“жғ…иҠӮпјҢжҲ–жҳҜдёҖдёӘеңәйқўпјҢжңүзҡ„еЈҒз”»еҲҷиЎЁзҺ°дёҖдёӘе®Ңж•ҙзҡ„ж•…дәӢгҖӮеӨҸйІҒеҜәдәҢеұӮеүҚж®ҝеӣһе»Ҡзҡ„еЈҒз”»пјҢеӨ§йғЁеҲҶжҳҜз”ЁиҝһзҺҜз”»зҡ„еҪўејҸиЎЁзҺ°дёҖдёӘе®Ңж•ҙзҡ„зі»еҲ—ж•…дәӢпјҢеҰӮеёёи§Ғзҡ„вҖңеҚҒдәҢзӣёжҲҗйҒ“вҖқгҖҒвҖңйЎ»ж‘©жҸҗеҘіиҜ·дҪӣвҖқгҖҒвҖңиҗЁеҹөеӨӘеӯҗиҲҚиә«йҘІиҷҺвҖқгҖҒвҖңдә”зҷҫејәзӣ—зҡҲдҪӣвҖқзӯүгҖӮ

гҖҖгҖҖеҜҶж•ҷйўҳжқҗзҡ„еЈҒз”»дё»иҰҒжҳҜжӣјйҷҖзҪ—еқӣеҹҺд»ҘеҸҠеқӣеҹҺдёӯзҡ„иҜёдҪӣгҖҒиҸ©иҗЁгҖҒжҳҺзҺӢдёҺжҠӨжі•зӯүпјҢеҢ…жӢ¬дёҖеұӮеӣһе»ҠеҶ…ж®ҝдёӯзҡ„еӨ§еһӢдә”ж–№дҪӣеЈҒз”»(жҜ—еҚўйҒ®йӮЈдҪӣгҖҒйҳҝй–ҰдҪӣгҖҒйҳҝејҘйҷҖдҪӣгҖҒе®қз”ҹдҪӣгҖҒдёҚз©әжҲҗе°ұдҪӣ)пјҢиҲ¬иӢҘдҪӣжҜҚж®ҝзҡ„еҚ•е°Ҡз”»еғҸе’ҢдёүеұӮдёңгҖҒиҘҝгҖҒеҚ—гҖҒеҢ—ж— йҮҸе®«дҪӣж®ҝдёӯзҡ„еӨ§еһӢеқӣеҹҺеЈҒз”»пјҢеҰӮвҖңеҗүзҘҘиғңд№җеқӣеҹҺвҖқгҖҒвҖңйҮ‘еҲҡз•ҢеқӣеҹҺвҖқгҖҒвҖңжҷ®жҳҺеқӣеҹҺвҖқгҖҒвҖңж–Үж®ҠеқӣеҹҺвҖқзӯүгҖӮиҝҷдәӣеқӣеҹҺеЈҒз”»йғҪжҳҜжҢүз…§еёғйЎҝеӨ§еёҲгҖҠеҚҒдёҮеқӣеҹҺе°ҠеғҸд»ӘиҪЁгҖӢзҡ„иҰҒжұӮдёҘж јз»ҳеҲ¶зҡ„пјҢе…¶дёӯдёңж— йҮҸе®«дҪӣж®ҝзҡ„ж–Үж®ҠеқӣеҹҺзі»еҲ—еЈҒз”»жҳҜеёғйЎҝеӨ§еёҲдәІжүӢжүҖз»ҳпјҢеӣ иҖҢжҳҫеҫ—еҚҒеҲҶзҸҚиҙөгҖӮ

гҖҖгҖҖеӨҸйІҒеҜәеЈҒз”»иүәжңҜйЈҺж јеҸ—еҲ°еҚ°еәҰгҖҒе°јжіҠе°”гҖҒдёӯеҺҹжұүең°зӯүдёҚеҗҢең°еҹҹгҖҒеӨҡз§Қз»ҳз”»жҠҖе·§е’Ңе®ЎзҫҺйЈҺж јзҡ„еҪұе“ҚгҖӮзҺ°еңЁйҒ—еӯҳзҡ„дёҚеҗҢж—¶жңҹеЈҒз”»пјҢйӣҶдёӯдҪ“зҺ°дәҶе…¬е…ғ11дё–зәӘд»ҘеҗҺиҘҝи—ҸеҜәйҷўеЈҒз”»иүәжңҜеҸ‘еұ•зҡ„и„үз»ңе’ҢеӨ§дҪ“жғ…еҶөгҖӮ

гҖҖгҖҖе…¬е…ғ11дё–зәӘзҡ„еЈҒз”»пјҢдё»иҰҒйӣҶдёӯеңЁеҗүе°ҠВ·иҘҝйҘ¶иҝҘд№ғдҝ®е»әзҡ„жҠӨжі•зҘһж®ҝдёӯпјҢ马еӨҙйҮ‘еҲҡж®ҝе’ҢиҲ¬иӢҘдҪӣжҜҚж®ҝзҡ„дё»ж®ҝдёӯжңүе°‘йҮҸйҒ—еӯҳпјҢйўҳжқҗеқҮдёәдҪӣж•ҷе°ҠеғҸдёҺдё–дҝ—дәәзү©гҖӮжҠӨжі•зҘһж®ҝй—ЁеҺ…иҘҝеЈҒзҡ„дҪӣиҜҙжі•еӣҫдёҺеҗҺйқў3й—ҙдҪӣе®Өдёӯзҡ„еЈҒз”»пјҢе…¶зәҝжқЎдёҺиүІеҪ©дҪ“зҺ°зҡ„жҳҜдёӨз§ҚиүәжңҜйЈҺж јгҖӮй—ЁеҺ…иҘҝеЈҒеҚ—еҢ—дёӨдҫ§зҡ„дҪӣйҷҖиҜҙжі•еӣҫйЈҺж јпјҢжҚ®зҶҠж–ҮеҪ¬е…Ҳз”ҹиҖғиҜҒпјҡвҖңеҚ—еЈҒиғҒдҫҚзҡ„йҖ еһӢе’ҢйЈҺж јдёҺжүҺе·ҙ欧еҚҸ1081е№ҙејҖе§Ӣдҝ®е»әгҖҒе®ҢжҲҗдәҺ1093е№ҙзҡ„еұұеҚ—жүҺеЎҳеҜәеҗҢдёҖйўҳжқҗзҡ„еЈҒз”»жһҒе…¶зӣёдјјпјҢдҪ“зҺ°еҮәжһҒдёәзәҜжӯЈзҡ„жіўзҪ—иүәжңҜйЈҺж јпјӣжӯӨеӨ–пјҢе°Өе…¶жҳҜиҸ©иҗЁзҡ„йҖ еһӢпјҢдёҺж•Ұз…Ңеҗҗи•ғеёӣд№Ұзҡ„йЈҺж јд№ҹжһҒе…¶зӣёдјјгҖӮвҖқе…¶е®ғдёүй—ҙдҪӣе®Өзҡ„еЈҒз”»дёҺ马еӨҙйҮ‘еҲҡж®ҝгҖҒиҲ¬иӢҘдҪӣжҜҚж®ҝдё»ж®ҝдёӯзҡ„еЈҒз”»йЈҺж јжһҒдёәзӣёдјјпјҢйўҳжқҗдёәиҸ©иҗЁдёҺдё–дҝ—дәәзү©гҖӮз”»йқўиүІеҪ©зәҜжӯЈпјҢзәҝжқЎз®ҖжҙҒеҘ”ж”ҫпјҢдҪ“зҺ°еҮәе…ёеһӢзҡ„еҚ°еәҰгҖҒе°јжіҠе°”йЈҺж јгҖӮ

гҖҖгҖҖе…·дҪ“ең°иҜҙпјҢе°јжіҠе°”гҖҒеҚ°еәҰдҪӣж•ҷиүәжңҜзҡ„еҪұе“Қдё»иҰҒдҪ“зҺ°еңЁеЈҒз”»зҡ„жһ„еӣҫгҖҒдәәзү©зҡ„йҖ еһӢгҖҒдј з»ҹиҜёдҪӣиҸ©иҗЁе°ҠеғҸзҡ„д»ӘиҪЁдёҠпјҢдҫӢеҰӮдҪӣиҸ©иҗЁзҡ„ж ҮиҜҶгҖҒжүӢеҚ°гҖҒиғҢе…үд»ҘеҸҠиЎЈзә№е’ҢиҺІиҠұеә§зӯүзҡ„йҖ еһӢдёҠгҖӮеғҸдёҖеұӮеӣһе»Ҡзҡ„дҪӣжң¬з”ҹж•…дәӢеЈҒз”»дёӯзҡ„вҖңиҲһи№Ҳжң¬з”ҹеӣҫвҖқе°ұеёҰжңүйІңжҳҺзҡ„еҚ—дәҡзғӯеёҰйЈҺж је’Ңе®ЎзҫҺжғ…и°ғгҖӮ

гҖҖгҖҖеӨҸйІҒеҜәзҺ°еӯҳж•°йҮҸжңҖеӨҡзҡ„еҸӨд»ЈеЈҒз”»пјҢжҳҜе…¬е…ғ14дё–зәӘз”ұеҸӨзӣёВ·жүҺе·ҙеқҡиөһзҲ¶еӯҗдё»жҢҒз»ҳеҲ¶зҡ„гҖӮеҪ“ж—¶жүҺе·ҙеқҡиөһиҒҳиҜ·ж•°еҗҚдјҳз§Җзҡ„и—Ҹж—ҸиүәжңҜ家з»ҳеҲ¶дәҶйӣҶдјҡеӨ§ж®ҝгҖҒз”ҳзҸ е°”ж®ҝгҖҒиҲ¬иӢҘдҪӣжҜҚж®ҝзҡ„иҪ¬з»ҸйҒ“гҖҒдёҖеұӮиҪ¬з»ҸйҒ“д»ҘеҸҠеҷ¶жһ¶еўҷдҪӣж®ҝзҡ„жүҖжңүеЈҒз”»гҖӮдҪӣж®ҝдёҺиҪ¬з»ҸйҒ“дёӯзҡ„еЈҒз”»пјҢдёҚдҪҶжңүеҚ°еәҰгҖҒе°јжіҠе°”з”ҡиҮіиҘҝеҹҹгҖҒдёӯдәҡзҡ„з»ҳз”»йЈҺж јпјҢжӣҙжңүеӨ§йҮҸдёӯеҺҹжұүең°з»ҳз”»зҡ„е…ғзҙ пјҢе°Өе…¶жҳҜдёҖеұӮиҪ¬з»ҸйҒ“дёӯжҸҸз»ҳзҡ„йҮҠиҝҰзүҹе°јжң¬з”ҹз”»дј дёӯдәәзү©зҡ„жңҚйҘ°гҖҒдәӯеҸ°жҘјйҳҒпјҢиҲ¬иӢҘдҪӣжҜҚж®ҝиҪ¬з»ҸйҒ“еЈҒз”»зҡ„дёҖдәӣз»ҶиҠӮпјҢйғҪејәзғҲдҪ“зҺ°дәҶжұүж—Ҹзҡ„з»ҳз”»йЈҺж јгҖӮжҠӨжі•зҘһж®ҝеҢ—еЈҒзҡ„йқ’йҫҷе’ҢжңұйӣҖзә№ж ·пјҢиҘҝж— йҮҸе®«дҪӣж®ҝдёӯиҗЁиҝҰдә”зҘ–(иҙЎеҷ¶е®ҒеёғгҖҒзҙўеҚ—еӯңж‘©гҖҒжүҺе·ҙеқҡиөһгҖҒиҙЎеҷ¶еқҡиөһгҖҒе…«жҖқе·ҙ)еЈҒз”»дёӯзҡ„ж ‘жңЁгҖҒеұұзҹігҖҒиҠұиҚүзӯүжһ„еӣҫд»ҘеҸҠжҷ•жҹ“笔法еҲҷжңүеҸҜиғҪзӣҙжҺҘеҮәиҮӘжұүж—ҸиүәжңҜ家д№ӢжүӢгҖӮ

гҖҖгҖҖиҝҷдёҖж—¶жңҹеӨҸйІҒеҜәеЈҒз”»зҡ„иүәжңҜйЈҺж јдёҺз»ҳз”»жҠҖиүәе·Із»ҸйқһеёёжҲҗзҶҹгҖӮеҸӨзӣёВ·иҙЎеҷ¶йЎҝзҸ дё»жҢҒз»ҳеҲ¶зҡ„4еә§ж— йҮҸе®«дҪӣж®ҝдёӯзҡ„жӣјйҷҖзҪ—еЈҒз”»пјҢжҚ®иҜҙе…ЁйғЁз”ұеёғйЎҝеӨ§еёҲдәІиҮӘи®ҫи®ЎгҖӮз”ҳзҸ е°”ж®ҝеҢ—еЈҒдёҠзҡ„дёҖе°ҠйҮ‘еҲҡжүӢиҸ©иҗЁпјҢдј иҜҙе°ұжҳҜз”ұеҸӨзӣёе®¶ж—Ҹдёӯзҡ„жЎ‘з»“жҒ©е®қдәІиҮӘз»ҳеҲ¶зҡ„гҖӮд»Һе…¶зІҫж№ӣеЁҙзҶҹзҡ„зәҝжқЎе’ҢиүІеҪ©дёӯпјҢдёҚйҡҫзңӢеҮәи—Ҹж—ҸиүәжңҜ家й«ҳи¶…зҡ„иүәжңҜж°ҙе№ігҖӮ

гҖҖгҖҖжҖ»д№ӢпјҢеӨҸйІҒеҜәзҡ„еЈҒз”»еҜ№е…ғжң«жҳҺеҲқиҘҝи—ҸеҜәйҷўзҡ„еЈҒз”»иүәжңҜдә§з”ҹдәҶйҮҚеӨ§еҪұе“ҚпјҢеҗ‘еҢ—еҪұе“ҚеҲ°и§үеӣҠжҙҫи‘—еҗҚеҜәйҷўи§үеӣҠеҜәзҡ„еЈҒз”»иүәжңҜпјҢдҝғиҝӣдәҶжӢүе ҶиүәжңҜйЈҺж јзҡ„еҪўжҲҗе’ҢеҸ‘еұ•пјӣдёңеҚ—еҪұе“ҚеҲ°и‘—еҗҚзҡ„зҷҪеұ…еҜәеЈҒз”»иүәжңҜеҲӣдҪңйЈҺж јгҖӮеӣ жӯӨпјҢеӨҸйІҒеҜәеЈҒз”»еңЁе…ғжҳҺдёӨд»ЈиҘҝи—ҸеЈҒз”»иүәжңҜзҡ„еҸ‘еұ•дёӯиө·еҲ°дәҶжүҝе…ҲеҗҜеҗҺзҡ„еҺҶеҸІдҪңз”ЁпјҢжҳҜе…ғжҳҺиҘҝи—ҸиүәжңҜеҸ‘еұ•еҸІдёҠзҡ„йҮҢзЁӢзў‘пјҢеҜ№з ”究ж•ҙдёӘиҘҝи—ҸдҪӣж•ҷиүәжңҜеҸҠе…¶дёҺдёӯеҺҹгҖҒе°јжіҠе°”гҖҒеҚ°еәҰзӯүең°зҡ„дҪӣж•ҷж–ҮеҢ–дәӨжөҒе…·жңүйҮҚиҰҒд»·еҖјгҖӮ

гҖҖгҖҖгҖҗеҸӮиҖғд№Ұзӣ®гҖ‘

гҖҖгҖҖ[1] зҶҠж–ҮеҪ¬гҖҠдёӯдё–зәӘи—Ҹдј дҪӣж•ҷиүәжңҜвҖ”вҖ”зҷҪеұ…еҜәеЈҒз”»иүәжңҜз ”з©¶гҖӢпјҢдёӯеӣҪи—ҸеӯҰеҮәзүҲзӨҫпјҢ1996е№ҙгҖӮ

гҖҖгҖҖ[2]йҳҝеә•еіЎеҸ‘зҺ°гҖҒеҚўдәҡеҶӣиҜ‘жіЁгҖҠжҹұй—ҙеҸІгҖӢпјҢз”ҳиӮғдәәж°‘еҮәзүҲзӨҫпјҢ1997е№ҙгҖӮ

гҖҖгҖҖ[3]е®ҝзҷҪгҖҠи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҜәйҷўиҖғеҸӨгҖӢпјҢж–Үзү©еҮәзүҲзӨҫпјҢ1996е№ҙгҖӮ

гҖҖгҖҖ[4]зҶҠж–ҮеҪ¬гҖҠиҘҝи—ҸеӨҸйІҒеҜәиүәжңҜдёӯзҡ„жұүи—ҸиүәжңҜеӣ зҙ дёҺе…ғд»Јжұүи—ҸиүәжңҜдәӨжөҒгҖӢпјҢзҪ‘з»ңж–Үз« гҖӮ

гҖҖгҖҖ[5]ж јжЎ‘гҖҒжқ°еёғгҖҠеӨҸйІҒеҜәз®ҖеҸІгҖӢпјҢиҘҝи—Ҹдәәж°‘еҮәзүҲзӨҫпјҢ1987е№ҙи—Ҹж–ҮзүҲгҖӮ

гҖҖгҖҖ[6]еӨҡзҪ—йӮЈд»–гҖҠеҗҺи—Ҹеҝ—гҖӢпјҢиҘҝи—Ҹдәәж°‘еҮәзүҲзӨҫпјҢ1994е№ҙи—Ҹж–ҮзүҲгҖӮ

гҖҖгҖҖ[7]еӯҷж–ҮжҷҜдё»зј–гҖҠи—Ҹж–Үе…ёзұҚзӣ®еҪ•гҖӢпјҢж°‘ж—ҸеҮәзүҲзӨҫпјҢ1997е№ҙгҖӮ

гҖҖгҖҖ(дәҢ)еӨҸйІҒжҙҫзҡ„еҲӣе§ӢдәәеёғйЎҝВ·д»Ғй’ҰзҸ дёҺеӨҸйІҒеҜә

гҖҖгҖҖеёғйЎҝВ·д»Ғй’ҰзҸ (1290вҖ”1364)жҳҜи—Ҹж—ҸеҺҶеҸІдёҠи‘—еҗҚзҡ„дҪӣеӯҰеӨ§еёҲпјҢжҳҜи—Ҹдј дҪӣж•ҷеӨҸйІҒжҙҫзҡ„еҲӣе§ӢдәәгҖӮд»–зј–и‘—зҡ„гҖҠеёғйЎҝдҪӣж•ҷеҸІгҖӢеҜ№еӨҸйІҒжҙҫзҡ„еҲӣз«Ӣд»ҘеҸҠжҺЁиҝӣеҪ“ж—¶и—Ҹдј дҪӣж•ҷзҡ„еӯҰжңҜз ”з©¶йғҪдҪңеҮәдәҶйҮҚиҰҒиҙЎзҢ®гҖӮ

гҖҖгҖҖе…¬е…ғ1320е№ҙпјҢеёғйЎҝеҸ—еҸӨзӣёВ·жүҺе·ҙеқҡиөһзҡ„йӮҖиҜ·жӢ…д»»дәҶеӨҸйІҒеҜә第11д»»е ӘеёғпјҢж—¶е№ҙ31еІҒгҖӮжҚ®гҖҠеӨҸйІҒжҙҫжәҗжөҒгҖӢи®°иҪҪпјҡвҖңйҳій“ҒзҢҙе№ҙ(1320)пјҢеӨҸйІҒеҜәиҝҺиҜ·еёғйЎҝеӨ§еёҲдё»жҢҒеҜәеҠЎпјҢйҒӮејҖиҘҝи—ҸдҪӣж•ҷеӨҸйІҒдёҖжҙҫгҖӮвҖқеҸӨзӣёВ·жүҺе·ҙеқҡиөһзҡ„家ж—ҸдёҺеӨҸйІҒдәәпјҢеғҸеҪ“е№ҙеҸӨеҚ°еәҰз»ҷеӯӨзӢ¬й•ҝиҖ…дҫӣе…»дҪӣйҷҖдёҖиҲ¬дҫҚеҘүеёғйЎҝВ·д»Ғй’ҰзҸ гҖӮеӨҸйІҒеҜәдёәеёғйЎҝеӨ§еёҲжҸҗдҫӣдәҶејҳжү¬дҪӣжі•зҡ„и®ІеқӣпјҢеёғйЎҝеӨ§еёҲеңЁеӨҸйІҒеҜәе…ҲеҗҺе»әз«ӢдәҶеҜҶж•ҷеӯҰйҷўе’Ңжҳҫж•ҷеӯҰйҷўпјҢеңЁзҰ»еӨҸйІҒеҜәиҘҝеҚ—еҮ е…¬йҮҢд»ҘеӨ–йҳҝеә•еіЎе°ҠиҖ…дҝ®иЎҢиҝҮзҡ„ж—Ҙжҷ®еұұдёҠдҝ®е»әдәҶеҫ·й’ҰйўҮз« гҖӮжҜҸе№ҙдёҫиЎҢеӨҸеӯЈжі•дјҡе’ҢеҶ¬еӯЈжі•дјҡж—¶и®Іи§ЈгҖҠеӨ§д№ҳйҳҝжҜ—иҫҫзЈЁйӣҶи®әгҖӢгҖҒгҖҠйҮҸжҠүжӢ©и®әгҖӢгҖҒгҖҠе…ҘиҸ©иҗЁиЎҢи®әгҖӢзӯүжҳҫж•ҷз»Ҹе…ёпјӣжҳҘеӯЈжі•дјҡдёҺз§ӢеӯЈжі•дјҡи®Іи§ЈгҖҠж—¶иҪ®гҖӢгҖҒгҖҠеҜҶйӣҶжө…йҮҠгҖӢгҖҒгҖҠз‘ңзҸҲйҮ‘еҲҡз”ҹиө·и®әгҖӢгҖҒгҖҠе…·еҫ·е’ҢеҗҲи®әгҖӢзӯүеҜҶж•ҷз»Ҹе…ёгҖӮжҜҸж—Ҙи®Із»Ҹ6ж¬ЎпјҢз»Ҹеёёдёәејҹеӯҗи®Іи§Јз»Ҹи®әеҲ°ж·ұеӨңгҖӮеёғйЎҝеӨ§еёҲжӢ…д»»е Әеёғжңҹй—ҙпјҢеӨҸйІҒеҜәжұҮиҒҡдәҶжқҘиҮӘиҘҝи—Ҹеҗ„ең°зҡ„жұӮеӯҰиҖ…пјҢеҜәеҶ…еёёдҪҸеғ§дј—еӨҡиҫҫ4500дәәпјҢдҪӣж•ҷеӯҰиҖ…100еӨҡдәәпјҢеҶҚеҠ дёҠеӨ–жқҘзҹӯжңҹеҗ¬з»ҸжұӮеӯҰзҡ„пјҢжҖ»дәәж•°и¶…иҝҮ7300дәәпјӣжӯӨеӨ–пјҢеңЁж—Ҙжҷ®еұұй—ӯе…ідҝ®иЎҢзҡ„еӨҡиҫҫ500дәәгҖӮж—Ҙжҷ®еұұдёҠеҜҶеёғзқҖдҝ®иЎҢиҖ…зҡ„еғ§еҜ®пјҢеӨҸйІҒйҮ‘ж®ҝй•ҝй•ҝзҡ„еӣҙеўҷдёӯй—ҙд№ҹе»әж»ЎдәҶеүҚжқҘжұӮеӯҰеғ§дј—们зҡ„зҰ…жҲҝгҖӮ

гҖҖгҖҖе…¬е…ғ1322е№ҙпјҢеёғйЎҝеӨ§еёҲж’°еҶҷдәҶи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҸІдёҠжңҖе…·еҪұе“ҚеҠӣзҡ„йҮҚиҰҒи‘—дҪңгҖҠдҪӣж•ҷеҸІеӨ§е®қи—Ҹи®әгҖӢпјҢжҲ–з§°гҖҠе–„йҖқж•ҷжі•жәҗжөҒгҖӢпјҢдҝ—з§°гҖҠеёғйЎҝдҪӣж•ҷеҸІгҖӢгҖӮиҝҷжҳҜи—Ҹж—Ҹй«ҳеғ§ж’°еҶҷзҡ„第дёҖйғЁзі»з»ҹзҡ„дҪӣж•ҷж•ҷжі•еҸІпјҢд№ҹжҳҜиҘҝи—Ҹж—©жңҹйҡҫеҫ—зҡ„дҪӣж•ҷзј–е№ҙеҸІгҖӮгҖҠеёғйЎҝдҪӣж•ҷеҸІгҖӢе…Ёд№Ұи—Ҹж–Үй•ҝжқЎзүҲ212йЎөпјҢеүҚеҚҠйғЁи®Іиҝ°еҚ°еәҰгҖҒе°јжіҠе°”дҪӣж•ҷзҡ„ејҳдј еҺҶеҸІпјҢеҗҺеҚҠйғЁи®Іиҝ°дҪӣж•ҷеңЁиҘҝи—Ҹзҡ„дј ж’ӯеҸ‘еұ•еҺҶеҸІпјҢеҜ№еҚ°еәҰдҪӣж•ҷзҡ„иө·жәҗгҖҒдј жүҝгҖҒдёҚеҗҢжҙҫеҲ«жүҖжҢҒзҡ„и§ӮзӮ№д»ҘеҸҠиҘҝи—ҸдҪӣж•ҷеҗ„ж•ҷжҙҫзҡ„ж•ҷд№үгҖҒдј жүҝеҸҠеҸ‘еұ•дҪңдәҶиҜҰз»Ҷи®әиҝ°е’ҢжҰӮжӢ¬жҖ»з»“пјҢеҜ№14дё–зәӘд»ҘеҗҺзҡ„иҘҝи—ҸдҪӣж•ҷи‘—иҝ°д»ҘеҸҠи—Ҹж—ҸеҸІеӯҰдә§з”ҹдәҶйҮҚеӨ§зҡ„еҪұе“ҚгҖӮ

гҖҖгҖҖе…¬е…ғ1344е№ҙпјҢеёғйЎҝеӨ§еёҲе©үиЁҖи°ўз»қдәҶе…ғйЎәеёқжҙҫйҒЈйҮ‘еҶҢдҪҝиҖ…е…Ҙи—ҸиҝҺиҜ·д»–иөҙдә¬зҡ„йӮҖиҜ·пјҢеңЁд»–дәІиҮӘдё»жҢҒдёӢпјҢеҜ№еҪ“ж—¶зј–зәӮ并дёҚе®Ңж•ҙзҡ„зәіеЎҳзүҲеӨ§и—Ҹз»ҸгҖҠз”ҳзҸ е°”гҖӢе’ҢгҖҠдё№зҸ е°”гҖӢиҝӣиЎҢдәҶе…Ёйқўдҝ®и®ўгҖӮеёғйЎҝеӨ§еёҲд»ҘзәіеЎҳзүҲгҖҠдё№зҸ е°”гҖӢдёәеә•жң¬пјҢйҖҗйғЁдҝ®и®ўе®Ўйҳ…дәҶеҮ д№ҺжүҖжңүи—Ҹж–ҮдҪӣз»ҸпјҢеўһиЎҘдәҶ1000еӨҡйғЁзәіеЎҳзүҲгҖҠдё№зҸ е°”гҖӢдёӯжңӘ收еҪ•зҡ„з»Ҹи®әпјҢеҢ…жӢ¬дҫқжҚ®жўөж–ҮеҺҹжң¬зҝ»иҜ‘жҲҗи—Ҹж–Үзҡ„и®ёеӨҡз»Ҹе…ёгҖӮзј–зәӮгҖҠдё№зҸ е°”гҖӢжҳҜи—Ҹдј дҪӣж•ҷз•Ңзҡ„еӨ§дәӢпјҢеҪ“ж—¶иҘҝи—Ҹеҗ„ең°зҡ„дҪӣж•ҷж•ҷжҙҫпјҢйғҪжҙҫйҒЈеӯҰиҖ…еүҚеҫҖеӨҸйІҒеҜәеҚҸеҠ©еёғйЎҝеӨ§еёҲе®ҢжҲҗиҝҷйЎ№жө©еӨ§зҡ„е·ҘзЁӢгҖӮдҝ®и®ўеҗҺзҡ„гҖҠдё№зҸ е°”гҖӢжҲҗдёәи—Ҹдј дҪӣж•ҷеӨ§и—Ҹз»ҸгҖҠдё№зҸ е°”гҖӢйғЁзҡ„еӢҳе®ҡжң¬пјҢйҖҡз§°гҖҠеӨҸйІҒдё№зҸ е°”гҖӢгҖӮеёғйЎҝеӨ§еёҲдәІиҮӘдёәиҝҷйғЁгҖҠдё№зҸ е°”гҖӢзј–ж’°дәҶеҗҚдёәгҖҠеҰӮж„Ҹж‘©е°јиҮӘеңЁзҺӢй¬ҳгҖӢзҡ„зӣ®еҪ•пјҢиҝҷд№ҹжҳҜиҘҝи—Ҹ第дёҖйғЁвҖңдё№зҸ е°”зӣ®еҪ•вҖқгҖӮ

гҖҖгҖҖдҪңдёәе…¬е…ғ14дё–зәӘиҘҝи—ҸжңҖжқ°еҮәзҡ„дҪӣж•ҷеӯҰиҖ…д№ӢдёҖпјҢеёғйЎҝВ·д»Ғй’ҰзҸ д№ҹиөўеҫ—дәҶеҪ“ж—¶зӨҫдјҡеҗ„дёӘйҳ¶еұӮзҡ„жҷ®йҒҚе°Ҡ敬е’ҢзҲұжҲҙгҖӮд»–зҡ„еҗҚеӯ—еүҚйқўиў«еҶ д»Ҙи®ёеӨҡе°Ҡиҙөзҡ„з§°еҸ·пјҢдәә们е°ҶиҝҷдҪҚжһҒе…·жҷәж…§дёҺж…ҲжӮІзҡ„еӯҰиҖ…з§°дёәвҖң第дәҢдҪӣйҷҖвҖқгҖҒвҖңйҒҚзҹҘдёҖеҲҮзҡ„еёғйЎҝВ·д»Ғй’ҰзҸ вҖқгҖҒвҖңйҒҚзҹҘдёҖеҲҮеёғйЎҝеӨ§иҜ‘еёҲвҖқгҖҒвҖңиҮіе°ҠеӨҸйІҒе·ҙвҖқгҖҒвҖңеёғйЎҝе–Җдё”вҖқзӯүпјҢз»ҷдәҲжһҒй«ҳе°ҠеҙҮгҖӮ

гҖҖгҖҖеёғйЎҝеӨ§еёҲеҸҜд»ҘиҜҙжҳҜи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҺҶеҸІдёҠи‘—иҝ°жңҖдё°зҡ„дҪӣж•ҷеӯҰиҖ…д№ӢдёҖпјҢд»–зҡ„еӨ§еӨҡж•°и‘—дҪңйғҪжҳҜеңЁеӨҸйІҒеҜәе®ҢжҲҗзҡ„пјҢж¶өзӣ–дәҶе®—ж•ҷгҖҒиүәжңҜгҖҒж•ҷиӮІгҖҒж”ҝжІ»гҖҒзҝ»иҜ‘гҖҒе»әзӯ‘гҖҒеҢ»еӯҰгҖҒеӨ©ж–Үзӯүдј—еӨҡеӯҰ科гҖӮд»–зҡ„27еҮҪи‘—дҪңз”ұе…¶ејҹеӯҗд»Ғй’ҰеҚ—жқ°еӨ§иҜ‘еёҲиҫ‘еҪ•пјҢеёғйЎҝеӨ§еёҲдәІиҮӘе®Ўе®ҡгҖӮйҒ—жҶҫзҡ„жҳҜеёғйЎҝеӨ§еёҲи‘—дҪңе…ЁйӣҶеҪ“时并жңӘеҲҠеёғпјҢзӣҙеҲ°1917е№ҙеҚҒдёүдё–иҫҫиө–е–Үеҳӣеңҹзҷ»еҳүжҺӘ(1876вҖ”1933)жү§ж”ҝж—¶пјҢжүҚд»ӨеёғиҫҫжӢүе®«еӨ§еҚ°з»ҸйҷўеҲҠеҲ»еҚ°иЎҢпјҢз”ұе–„зҹҘиҜҶйІҒжң¬В·е–ңйҘ¶еҳүжҺӘжӢ…д»»жҖ»зј–иҫ‘пјҢе…ұ28еҮҪ(еӣӣе·қеҫ·ж јеҚ°з»ҸйҷўеҲҠеҲ»жң¬дёә26еҮҪ)гҖҒ200еӨҡйғЁгҖӮ

гҖҖгҖҖеёғйЎҝеӨ§еёҲеҜ№и—Ҹдј дҪӣж•ҷжҳҫеҜҶз»Ҹи®әдҪңдәҶдёҚе°‘иҜҰз»Ҷзҡ„жіЁйҮҠпјҢж¶үеҸҠеҜ№жі•гҖҒз»ҸеҫӢгҖҒиҲ¬иӢҘгҖҒдёӯи§ӮгҖҒйҮҸйҮҠгҖҒдҝұиҲҚгҖҒеЈ°жҳҺгҖҒеҺҶжі•е’ҢеҢ»ж–№жҳҺзӯүеӨ§е°Ҹдә”жҳҺи‘—дҪңе’ҢжіЁйҮҠгҖӮеңЁиҝҷдәӣи®әи‘—дёӯпјҢд»–д»ҘдёҘи°Ёзҡ„жІ»еӯҰжҖҒеәҰз ”з©¶дёҺеҪ’зәідәҶжӯЈз»ҹзҡ„еҚ°еәҰдҪӣж•ҷпјҢеҜ№еҪ“ж—¶дёҖдәӣеҒҸзҰ»иҪЁйҒ“зҡ„дҪӣж•ҷзҺ°иұЎдҪңеҮәдәҶжү№еҲӨгҖӮеҜ№иҘҝи—ҸжүҖеӯҳжўөж–Үз»Ҹе…ёеңЁеҶ…зҡ„жүҖжңүдҪӣеӯҰе…ёзұҚдҪңдәҶзі»з»ҹз ”иҜ»е’Ңж•ҙзҗҶпјҢе°Өе…¶еҜ№ж—©жңҹи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҜҶж•ҷзҗҶи®әеҸҠе®һи·өиө°еҗ‘зі»з»ҹеҢ–并жҲҗдёәи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҡ„ж ёеҝғеҒҡеҮәдәҶйҮҚеӨ§иҙЎзҢ®пјҢеҗҢж—¶еёғйЎҝеӨ§еёҲеҜ№иҘҝи—ҸеҜәйҷўж•ҷиӮІеҲ¶еәҰзҡ„зі»з»ҹеҢ–иө·еҲ°дәҶз§ҜжһҒзҡ„дҝғиҝӣдҪңз”ЁгҖӮ

гҖҖгҖҖйҷӨдәҶдҪӣж•ҷз»Ҹи®әзҡ„жіЁйҮҠеӨ–пјҢеёғйЎҝеӨ§еёҲиҝҳи‘—жңүгҖҠдә”жӣңжӯҘеәҰз®—жі•гҖӢгҖҒгҖҠдҪңз”ЁжҳҺзҒҜгҖӢгҖҒгҖҠжҷәиҖ…з”ҹжӮҰи®әгҖӢзӯүеӨҡйғЁеӨ©ж–ҮеҺҶз®—еӯҰи‘—дҪңгҖӮзү№еҲ«жҳҜгҖҠжҷәиҖ…з”ҹжӮҰи®әгҖӢдёҖд№ҰпјҢдёәиҘҝи—ҸеӨ©ж–ҮеҺҶз®—еӯҰеҘ е®ҡдәҶж·ұеҺҡзҡ„еҹәзЎҖгҖӮд»–зҡ„гҖҠе®Үе®ҷжһ„йҖ и®әгҖӢиҝӣдёҖжӯҘйҳҗеҸ‘дәҶеҚ°еәҰж—¶иҪ®жҙҫзҡ„еҺҶз®—еӯҰиҜҙпјҢдҪҝд№Ӣең°ж–№еҢ–е’Ңж°‘ж—ҸеҢ–гҖӮе…ҙи¶Је№ҝжіӣзҡ„еёғйЎҝеӨ§еёҲеңЁиҘҝи—Ҹиҝҳиҫғж—©жҸҗеҮәдәҶвҖңең°дёәеңҶеҪўвҖқеӯҰиҜҙпјҢ并дҫқжӯӨзҗҶи®әз»ҳеҲ¶еңЁеӨҸйІҒеҜәеӣһе»Ҡзҡ„еўҷеЈҒдёҠгҖӮеёғйЎҝеӨ§еёҲеңЁеҢ»еӯҰж–№йқўзҡ„иҙЎзҢ®пјҢдё»иҰҒжҳҜзҝ»иҜ‘并注з–ҸдәҶеҸӨеҚ°еәҰеӨ§д№ҳдҪӣж•ҷеӯҰиҖ…йҫҷж ‘еӨ§еёҲзҡ„и‘—дҪңгҖҠзҷҫж–№зҜҮгҖӢгҖӮ

гҖҖгҖҖ14дё–зәӘжҳҜи—Ҹдј дҪӣж•ҷиҝ…зҢӣеҸ‘еұ•зҡ„й»„йҮ‘ж—¶жңҹпјҢд№ҹжҳҜеҗ„дёӘж•ҷжҙҫзӣёдә’з«һдәүгҖҒеҪјжӯӨеӯҰд№ гҖҒе…ұеҗҢеҸ‘еұ•зҡ„ж—¶жңҹгҖӮдҪңдёәеӨҸйІҒеҜәе Әеёғзҡ„еёғйЎҝеӨ§еёҲд№ҹз§ҜжһҒжҠ•иә«еҲ°еӨҸйІҒеҜәзҡ„и®ҫи®ЎгҖҒжү©е»әе’Ңз»ҙдҝ®еҪ“дёӯгҖӮжҚ®еҸІзұҚи®°иҪҪпјҢеёғйЎҝеӨ§еёҲдёҚд»…еҸӮдёҺдәҶеӨҸйІҒеҜәж®ҝе Ӯзҡ„и®ҫ计规еҲ’пјҢиҝҳдәІиҮӘеҲ¶и®ўдәҶдҪӣеЎ”е»әзӯ‘зҡ„йҮҸеәҰе’ҢжӣјиҚјзҪ—зҡ„з”»жі•пјҢ并дәІжүӢз»ҳеҲ¶еӨҡе№…еӨ§еһӢжӣјиҚјзҪ—еЈҒз”»гҖӮд»–зҡ„гҖҠеӨҸйІҒеҜәд№Ӣж— йҮҸе®«ж®ҝдёңеҚ—иҘҝеҢ—иҜёж–№жүҖе®үзҪ®жӣјиҚјзҪ—зӯүд№Ӣзӣ®еҪ•гҖӢдёҖд№ҰпјҢиҜҰз»Ҷи®°иҝ°дәҶд»–е’Ңејҹеӯҗ们з»ҳеҲ¶еӨҸйІҒеҜәжӣјиҚјзҪ—еқӣеҹҺеЈҒз”»зҡ„иҝҮзЁӢгҖӮ

гҖҖгҖҖдҪңдёәиүәжңҜ家зҡ„еёғйЎҝеӨ§еёҲеңЁдҪӣж•ҷйҖ еғҸйҮҸеәҰеӯҰдёҺиүІеҪ©еӯҰж–№йқўд№ҹжҸҗеҮәдәҶдёҚе°‘зӢ¬еҲ°зҡ„и§Ғи§ЈпјҢжӣҙйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜпјҢд»–иҝҳдәІиҮӘе®һи·өпјҢз”ЁиүәжңҜзҡ„ж–№ејҸдҪ“йӘҢе’Ңдј иҫҫдҪӣж•ҷзҡ„жҖқжғізІҫзҘһгҖӮдј иҜҙд»–жӣҫйӣ•еЎ‘иҝҮдёҖе°ҠжһҒе…·жі•еҠӣзҡ„жҠӨжі•зҘһйқўе…·пјҢжӮ¬жҢӮеңЁеӨҸйІҒеҜәзҡ„еӨ§ж®ҝдёӯеӨ®пјҢд»ҘиҮідәҺеј•иө·дҝ®иЎҢдёҚеңҶж»ЎиҖ…дёҺеӨ–йҒ“зҡ„жҒҗжғ§е’ҢеҸҚзңҒгҖӮ

гҖҖгҖҖеёғйЎҝВ·д»Ғй’ҰзҸ ж•ҷжҺҲзҡ„еӯҰз”ҹеӨҡиҫҫ2500дәәпјҢи‘—еҗҚејҹеӯҗжңүжүҺжүҚе·ҙВ·д»Ғй’ҰеҚ—еҳү(继жүҝдәҶеёғйЎҝзҡ„дј жүҝ)гҖҒзәіеЎҳиҜ‘еёҲеғ§ж је®ӨеҲ©гҖҒеӨҸйІҒиҜ‘еёҲжӣІйғЎжЎ‘жіўгҖҒж•ҸзҸ е°”и§үз«ҜиҜ‘еёҲйҳҝж—әВ·д»Ғй’ҰжүҺиҘҝгҖҒеӨ§иҜ‘еёҲеҳүеҚҙеҚҺгҖҒиҫҫзҪ—В·е–ңйҘ¶д»Ғй’Ұ(жӣҫжҳҜе®—е–Җе·ҙзҡ„еҜҶж•ҷиҖҒеёҲ)зӯүпјҢеҹ№е…»дәҶеӨ§йҮҸзҡ„ејҳжі•дәәжүҚпјҢеҜ№и—Ҹдј дҪӣж•ҷзҡ„еҸ‘еұ•иө·еҲ°дәҶйҮҚиҰҒзҡ„жҺЁеҠЁдҪңз”ЁгҖӮжӯӨеӨ–еёғйЎҝеӨ§еёҲжӢ…д»»е Әеёғжңҹй—ҙпјҢеңЁеӨҸйІҒеҜәи®ҫз«Ӣзҡ„еҗ„дёӘжүҺд»“дҪҝдёҚеҗҢй—Ёзұ»зҡ„еӯҰ科系з»ҹеҢ–е’Ң规иҢғеҢ–гҖӮд»–е»әз«Ӣзҡ„еӨҸйІҒжҙҫж•ҷиӮІдҪ“зі»иҝҳеҪұе“ҚеҲ°дәҶж јйІҒжҙҫпјҢе®—е–Җе·ҙеӨ§еёҲеңЁеӨҸйІҒеҜәеӯҰд№ жңҹй—ҙпјҢжӣҫеңЁеӨҡдҪҚеёғйЎҝеӨ§еёҲејҹеӯҗй—ЁдёӢжұӮж•ҷпјҢеӯҰд№ дәҶеёғйЎҝеӨ§еёҲе…ідәҺж—¶иҪ®йҮ‘еҲҡжі•д»ҘеҸҠеҜҶж•ҷзҒҢйЎ¶д»ӘиҪЁзҡ„и‘—дҪңгҖӮеёғйЎҝеӨ§еёҲзҡ„и‘—дҪңиҮід»ҠеңЁж јйІҒжҙҫеҸҠиҘҝи—ҸгҖҒе®үеӨҡгҖҒеә·е·ҙзӯүең°еҢәзҡ„еҗ„ж•ҷжҙҫдёӯд»Қ然жңүзқҖеҫҲеӨ§еҪұе“ҚгҖӮ

гҖҖгҖҖеёғйЎҝВ·д»Ғй’ҰзҸ дёҖз”ҹиҷҪ然иҝңзҰ»ж”ҝжІ»пјҢдҪҶд»–еңЁи—Ҹж—ҸзӨҫдјҡд»ҘеҸҠи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҺҶеҸІдёҠеҚҙжңүзқҖеҙҮй«ҳең°дҪҚгҖӮ20дё–зәӘи‘—еҗҚзҡ„ж јйІҒжҙҫеӯҰиҖ…жӣҙж•ҰзҫӨеҹ№(1905вҖ”1951)жңқжӢңеӨҸйІҒеҜәж—¶пјҢжӣҫиҝҷж ·еҶҷеҲ°пјҡвҖңйҒҚзҹҘеёғйЎҝзҡ„еҚ§е®ӨеҸӘжңүдёҖжҹұд№Ӣең°пјҢеўҷдёҠжІЎжңүеҪ©з»ҳпјҢйҷӨеҸҜд»Ҙд»Һй—ЁйҮҢйҮҮе…үеӨ–пјҢдәҰж— дёҖжүҮзӘ—жҲ·пјҢжҳҜдёҖй—ҙеҪ“д»Ҡиҝһжҷ®йҖҡеғ§еҫ’йғҪдёҚж„ҝеұ…дҪҸзҡ„з®ҖйҷӢдҪҸеӨ„гҖӮйӮЈдәӣеҚҒеҲҶзҸҚиҙөзҡ„е…ёзұҚиЈ…еңЁдёӨеҸЈй«ҳдёүжҹһе·®дёҖжҢҮгҖҒе®Ҫе…ӯжҹһзҡ„зҒ°иүІжңЁз®ұйҮҢгҖӮжҚ®иҜҙпјҢжӯӨз®ұд№ҹжҳҜеёғйЎҝзҡ„пјҢйҮҢйқўиҝҳдҝқеӯҳзқҖи®ёеӨҡжүӢжҠ„жң¬и—Ҹж–Үе…ёзұҚгҖӮдёҖйғЁеӨ§е®¶йғҪеҫҲйҷҢз”ҹзҡ„й•ҝйЎөз»ҸеҚ·иЈ№еңЁд№қеұӮд№ҰеёғеҪ“дёӯпјҢжү“ејҖдёҖзңӢпјҢжүҚзҹҘжҳҜеёғйЎҝзҡ„и‘—дҪңгҖҠе…үжҳҺжіЁйҮҠиҺ№жҫҲе…ӯж–№гҖӢ第дёҖйғЁзҡ„жүӢзЁҝвҖҰвҖҰйӮЈеЁҙзҶҹзІҫж№ӣзҡ„д№Ұжі•жҠҖиүәпјҢз»ҷдәәд»ҘдёәжҳҜдёӨдёүе№ҙеүҚйҒ—з•ҷдёӢжқҘзҡ„ж–°йў–ж„ҹгҖӮжӯӨд№ҰеӨ§жҰӮи‘—дәҺе®—е–Җе·ҙе°ҠиҖ…д№ӢеүҚдёӨд»Јдәәзҡ„дёҖдёӘж—¶жңҹйҮҢгҖӮжғіеҲ°жӯӨпјҢеҝғдёӯйЎҝз”ҹдёҖз§ҚжҜ«ж— еӣ з”ұзҡ„жӮІдјӨд№Ӣжғ…гҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖдёүгҖҒеӨҸйІҒеҜәзҡ„еЈҒз”»иүәжңҜ

гҖҖгҖҖеӨҸйІҒеҜәзҡ„еЈҒз”»з»ҳеҲ¶дё»иҰҒз»ҸеҺҶдәҶдёӨдёӘйҮҚиҰҒеҺҶеҸІж—¶жңҹгҖӮжүҖжңүеЈҒз”»зҡ„з»ҳеҲ¶пјҢйғҪдёҺеӨҸйІҒеҜәдёҚеҗҢеҺҶеҸІж—¶жңҹиҝӣиЎҢзҡ„дҪӣж®ҝжү©е»әзҙ§еҜҶиҒ”зі»гҖӮ

гҖҖгҖҖ第дёҖдёӘж—¶жңҹжҳҜе…¬е…ғ11дё–зәӘеҗүе°ҠВ·иҘҝйҘ¶иҝҘд№ғеҲқе»әеӨҸйІҒеҜәж—¶жңҹгҖӮиҝҷдёҖж—¶жңҹзҡ„еЈҒз”»пјҢеҲҶеёғеңЁеҗүе°ҠВ·иҘҝйҘ¶иҝҘд№ғдҝ®е»әзҡ„жҠӨжі•зҘһж®ҝгҖҒ马еӨҙйҮ‘еҲҡж®ҝгҖҒиҲ¬иӢҘдҪӣжҜҚж®ҝдё»ж®ҝдёӯпјҢе…¶дёӯжҠӨжі•зҘһж®ҝжҳҜдҝқз•ҷиҝҷдёҖж—¶жңҹеЈҒз”»жңҖеӨҡзҡ„дҪӣж®ҝгҖӮ

гҖҖгҖҖ第дәҢдёӘж—¶жңҹжҳҜе…¬е…ғ13дё–зәӘжң«иҮіе…¬е…ғ14дё–зәӘеҸӨзӣёВ·жүҺе·ҙеқҡиөһеӨ§и§„жЁЎжү©е»әж—¶жңҹгҖӮиҝҷдёҖж—¶жңҹеҸҲеҲҶдёә3дёӘйҳ¶ж®өпјҡ第дёҖдёӘйҳ¶ж®өжҳҜз”ұеҸӨзӣёВ·жүҺе·ҙеқҡиөһдё»жҢҒпјҢеңЁдёҖеұӮжҠӨжі•зҘһж®ҝгҖҒйӣҶдјҡеӨ§ж®ҝгҖҒз”ҳзҸ е°”ж®ҝгҖҒиҪ¬з»ҸйҒ“гҖҒеҷ¶жһ¶еўҷдҪӣж®ҝд»ҘеҸҠдәҢеұӮиҲ¬иӢҘдҪӣжҜҚж®ҝдёӯзҡ„еЈҒз”»з»ҳеҲ¶пјӣ第дәҢдёӘйҳ¶ж®өжҳҜз”ұеҸӨзӣёВ·иҙЎеҷ¶йЎҝзҸ дё»жҢҒпјҢеңЁдәҢгҖҒдёүеұӮзҡ„4еә§ж— йҮҸе®«дҪӣж®ҝе’ҢзҪ—жұүж®ҝдёӯзҡ„еЈҒз”»з»ҳеҲ¶пјӣ第дёүдёӘйҳ¶ж®өжҳҜз”ұеҸӨзӣёВ·зӣҠиҘҝиҙЎеҷ¶дё»жҢҒпјҢеңЁдәҢеұӮдҪӣж®ҝе‘Ёеӣҙзҡ„иҪ¬з»ҸйҒ“дёӯзҡ„еЈҒз”»з»ҳеҲ¶гҖӮеӨҸйІҒеҜәзҺ°еӯҳзҡ„еӨ§еӨҡж•°е…ғд»ЈеЈҒз”»е°ұжҳҜеңЁиҝҷдёҖж—¶жңҹе®ҢжҲҗзҡ„гҖӮ

гҖҖгҖҖеӨҸйІҒеҜәеЈҒз”»еҶ…е®№еҸҜеҲҶдёәе…ӯеӨ§зұ»пјҡдҪӣз»Ҹж•…дәӢгҖҒжӣјйҷҖзҪ—еқӣеҹҺгҖҒдҪӣиҸ©иҗЁз”»еғҸгҖҒйҮ‘еҲҡжҠӨжі•зҘһеғҸгҖҒеҺҶд»ЈзҘ–еёҲеғҸгҖҒиЈ…йҘ°з”»жЎҲзӯүпјҢе…¶дёӯжңҖжңүзү№иүІе’Ң规模жңҖеӨ§зҡ„жҳҜдҪӣз»Ҹж•…дәӢеЈҒз”»гҖӮдҪӣз»Ҹж•…дәӢеЈҒз”»йӣҶдёӯеҲҶеёғеңЁдёҖеұӮеӣһе»ҠдёӨеЈҒе’ҢдәҢеұӮеүҚж®ҝеӣһе»ҠдёӨеЈҒпјӣеқӣеҹҺеЈҒз”»дё»иҰҒеҲҶеёғеңЁдёүеұӮеҗҺж®ҝе’ҢдёңгҖҒиҘҝй…Қж®ҝзҡ„еўҷдёҠпјӣдҪӣиҸ©иҗЁгҖҒйҮ‘еҲҡжҠӨжі•гҖҒеҺҶд»ЈзҘ–еёҲе°ҠеғҸеҲҶеёғеңЁеҗ„дёӘж®ҝе ӮпјҢжҲ–зӮ№зјҖеңЁеҗ„ж®ҝе Ӯзҡ„еЈҒз”»д№ӢдёӯгҖӮ

гҖҖгҖҖдёҖеұӮеӣһе»Ҡзҡ„еӨ§еһӢдҪӣжң¬з”ҹж•…дәӢеЈҒз”»пјҢе…ұжңү94е№…пјҢжӯӨеЈҒз”»жҳҜж №жҚ®еҷ¶зҺӣеҷ¶дёҫжҙҫй»‘еёҪ系第еӣӣдё–жҙ»дҪӣи®©зҗјеӨҡжқ°(1284вҖ”1339)зј–еҶҷзҡ„дҪӣжң¬з”ҹж•…дәӢйӣҶгҖҠдёҖзҷҫжң¬з”ҹгҖӢз»ҳеҲ¶иҖҢжҲҗпјҢжҜҸе№…еЈҒз”»й•ҝ2зұігҖҒе®Ҫ1.5зұіпјҢеҹәжң¬дёҠжҳҜй•ҝж–№еҪўзҡ„йҖ еһӢжһ„еӣҫпјҢжҜҸдёӘй•ҝж–№еҪўеҶ…з»ҳеҲ¶дҪӣз»Ҹж•…дәӢзҡ„дёҖдёӘе…·дҪ“жғ…иҠӮпјҢжҲ–жҳҜдёҖдёӘеңәйқўпјҢжңүзҡ„еЈҒз”»еҲҷиЎЁзҺ°дёҖдёӘе®Ңж•ҙзҡ„ж•…дәӢгҖӮеӨҸйІҒеҜәдәҢеұӮеүҚж®ҝеӣһе»Ҡзҡ„еЈҒз”»пјҢеӨ§йғЁеҲҶжҳҜз”ЁиҝһзҺҜз”»зҡ„еҪўејҸиЎЁзҺ°дёҖдёӘе®Ңж•ҙзҡ„зі»еҲ—ж•…дәӢпјҢеҰӮеёёи§Ғзҡ„вҖңеҚҒдәҢзӣёжҲҗйҒ“вҖқгҖҒвҖңйЎ»ж‘©жҸҗеҘіиҜ·дҪӣвҖқгҖҒвҖңиҗЁеҹөеӨӘеӯҗиҲҚиә«йҘІиҷҺвҖқгҖҒвҖңдә”зҷҫејәзӣ—зҡҲдҪӣвҖқзӯүгҖӮ

гҖҖгҖҖеҜҶж•ҷйўҳжқҗзҡ„еЈҒз”»дё»иҰҒжҳҜжӣјйҷҖзҪ—еқӣеҹҺд»ҘеҸҠеқӣеҹҺдёӯзҡ„иҜёдҪӣгҖҒиҸ©иҗЁгҖҒжҳҺзҺӢдёҺжҠӨжі•зӯүпјҢеҢ…жӢ¬дёҖеұӮеӣһе»ҠеҶ…ж®ҝдёӯзҡ„еӨ§еһӢдә”ж–№дҪӣеЈҒз”»(жҜ—еҚўйҒ®йӮЈдҪӣгҖҒйҳҝй–ҰдҪӣгҖҒйҳҝејҘйҷҖдҪӣгҖҒе®қз”ҹдҪӣгҖҒдёҚз©әжҲҗе°ұдҪӣ)пјҢиҲ¬иӢҘдҪӣжҜҚж®ҝзҡ„еҚ•е°Ҡз”»еғҸе’ҢдёүеұӮдёңгҖҒиҘҝгҖҒеҚ—гҖҒеҢ—ж— йҮҸе®«дҪӣж®ҝдёӯзҡ„еӨ§еһӢеқӣеҹҺеЈҒз”»пјҢеҰӮвҖңеҗүзҘҘиғңд№җеқӣеҹҺвҖқгҖҒвҖңйҮ‘еҲҡз•ҢеқӣеҹҺвҖқгҖҒвҖңжҷ®жҳҺеқӣеҹҺвҖқгҖҒвҖңж–Үж®ҠеқӣеҹҺвҖқзӯүгҖӮиҝҷдәӣеқӣеҹҺеЈҒз”»йғҪжҳҜжҢүз…§еёғйЎҝеӨ§еёҲгҖҠеҚҒдёҮеқӣеҹҺе°ҠеғҸд»ӘиҪЁгҖӢзҡ„иҰҒжұӮдёҘж јз»ҳеҲ¶зҡ„пјҢе…¶дёӯдёңж— йҮҸе®«дҪӣж®ҝзҡ„ж–Үж®ҠеқӣеҹҺзі»еҲ—еЈҒз”»жҳҜеёғйЎҝеӨ§еёҲдәІжүӢжүҖз»ҳпјҢеӣ иҖҢжҳҫеҫ—еҚҒеҲҶзҸҚиҙөгҖӮ

гҖҖгҖҖеӨҸйІҒеҜәеЈҒз”»иүәжңҜйЈҺж јеҸ—еҲ°еҚ°еәҰгҖҒе°јжіҠе°”гҖҒдёӯеҺҹжұүең°зӯүдёҚеҗҢең°еҹҹгҖҒеӨҡз§Қз»ҳз”»жҠҖе·§е’Ңе®ЎзҫҺйЈҺж јзҡ„еҪұе“ҚгҖӮзҺ°еңЁйҒ—еӯҳзҡ„дёҚеҗҢж—¶жңҹеЈҒз”»пјҢйӣҶдёӯдҪ“зҺ°дәҶе…¬е…ғ11дё–зәӘд»ҘеҗҺиҘҝи—ҸеҜәйҷўеЈҒз”»иүәжңҜеҸ‘еұ•зҡ„и„үз»ңе’ҢеӨ§дҪ“жғ…еҶөгҖӮ

гҖҖгҖҖе…¬е…ғ11дё–зәӘзҡ„еЈҒз”»пјҢдё»иҰҒйӣҶдёӯеңЁеҗүе°ҠВ·иҘҝйҘ¶иҝҘд№ғдҝ®е»әзҡ„жҠӨжі•зҘһж®ҝдёӯпјҢ马еӨҙйҮ‘еҲҡж®ҝе’ҢиҲ¬иӢҘдҪӣжҜҚж®ҝзҡ„дё»ж®ҝдёӯжңүе°‘йҮҸйҒ—еӯҳпјҢйўҳжқҗеқҮдёәдҪӣж•ҷе°ҠеғҸдёҺдё–дҝ—дәәзү©гҖӮжҠӨжі•зҘһж®ҝй—ЁеҺ…иҘҝеЈҒзҡ„дҪӣиҜҙжі•еӣҫдёҺеҗҺйқў3й—ҙдҪӣе®Өдёӯзҡ„еЈҒз”»пјҢе…¶зәҝжқЎдёҺиүІеҪ©дҪ“зҺ°зҡ„жҳҜдёӨз§ҚиүәжңҜйЈҺж јгҖӮй—ЁеҺ…иҘҝеЈҒеҚ—еҢ—дёӨдҫ§зҡ„дҪӣйҷҖиҜҙжі•еӣҫйЈҺж јпјҢжҚ®зҶҠж–ҮеҪ¬е…Ҳз”ҹиҖғиҜҒпјҡвҖңеҚ—еЈҒиғҒдҫҚзҡ„йҖ еһӢе’ҢйЈҺж јдёҺжүҺе·ҙ欧еҚҸ1081е№ҙејҖе§Ӣдҝ®е»әгҖҒе®ҢжҲҗдәҺ1093е№ҙзҡ„еұұеҚ—жүҺеЎҳеҜәеҗҢдёҖйўҳжқҗзҡ„еЈҒз”»жһҒе…¶зӣёдјјпјҢдҪ“зҺ°еҮәжһҒдёәзәҜжӯЈзҡ„жіўзҪ—иүәжңҜйЈҺж јпјӣжӯӨеӨ–пјҢе°Өе…¶жҳҜиҸ©иҗЁзҡ„йҖ еһӢпјҢдёҺж•Ұз…Ңеҗҗи•ғеёӣд№Ұзҡ„йЈҺж јд№ҹжһҒе…¶зӣёдјјгҖӮвҖқе…¶е®ғдёүй—ҙдҪӣе®Өзҡ„еЈҒз”»дёҺ马еӨҙйҮ‘еҲҡж®ҝгҖҒиҲ¬иӢҘдҪӣжҜҚж®ҝдё»ж®ҝдёӯзҡ„еЈҒз”»йЈҺж јжһҒдёәзӣёдјјпјҢйўҳжқҗдёәиҸ©иҗЁдёҺдё–дҝ—дәәзү©гҖӮз”»йқўиүІеҪ©зәҜжӯЈпјҢзәҝжқЎз®ҖжҙҒеҘ”ж”ҫпјҢдҪ“зҺ°еҮәе…ёеһӢзҡ„еҚ°еәҰгҖҒе°јжіҠе°”йЈҺж јгҖӮ

гҖҖгҖҖе…·дҪ“ең°иҜҙпјҢе°јжіҠе°”гҖҒеҚ°еәҰдҪӣж•ҷиүәжңҜзҡ„еҪұе“Қдё»иҰҒдҪ“зҺ°еңЁеЈҒз”»зҡ„жһ„еӣҫгҖҒдәәзү©зҡ„йҖ еһӢгҖҒдј з»ҹиҜёдҪӣиҸ©иҗЁе°ҠеғҸзҡ„д»ӘиҪЁдёҠпјҢдҫӢеҰӮдҪӣиҸ©иҗЁзҡ„ж ҮиҜҶгҖҒжүӢеҚ°гҖҒиғҢе…үд»ҘеҸҠиЎЈзә№е’ҢиҺІиҠұеә§зӯүзҡ„йҖ еһӢдёҠгҖӮеғҸдёҖеұӮеӣһе»Ҡзҡ„дҪӣжң¬з”ҹж•…дәӢеЈҒз”»дёӯзҡ„вҖңиҲһи№Ҳжң¬з”ҹеӣҫвҖқе°ұеёҰжңүйІңжҳҺзҡ„еҚ—дәҡзғӯеёҰйЈҺж је’Ңе®ЎзҫҺжғ…и°ғгҖӮ

гҖҖгҖҖеӨҸйІҒеҜәзҺ°еӯҳж•°йҮҸжңҖеӨҡзҡ„еҸӨд»ЈеЈҒз”»пјҢжҳҜе…¬е…ғ14дё–зәӘз”ұеҸӨзӣёВ·жүҺе·ҙеқҡиөһзҲ¶еӯҗдё»жҢҒз»ҳеҲ¶зҡ„гҖӮеҪ“ж—¶жүҺе·ҙеқҡиөһиҒҳиҜ·ж•°еҗҚдјҳз§Җзҡ„и—Ҹж—ҸиүәжңҜ家з»ҳеҲ¶дәҶйӣҶдјҡеӨ§ж®ҝгҖҒз”ҳзҸ е°”ж®ҝгҖҒиҲ¬иӢҘдҪӣжҜҚж®ҝзҡ„иҪ¬з»ҸйҒ“гҖҒдёҖеұӮиҪ¬з»ҸйҒ“д»ҘеҸҠеҷ¶жһ¶еўҷдҪӣж®ҝзҡ„жүҖжңүеЈҒз”»гҖӮдҪӣж®ҝдёҺиҪ¬з»ҸйҒ“дёӯзҡ„еЈҒз”»пјҢдёҚдҪҶжңүеҚ°еәҰгҖҒе°јжіҠе°”з”ҡиҮіиҘҝеҹҹгҖҒдёӯдәҡзҡ„з»ҳз”»йЈҺж јпјҢжӣҙжңүеӨ§йҮҸдёӯеҺҹжұүең°з»ҳз”»зҡ„е…ғзҙ пјҢе°Өе…¶жҳҜдёҖеұӮиҪ¬з»ҸйҒ“дёӯжҸҸз»ҳзҡ„йҮҠиҝҰзүҹе°јжң¬з”ҹз”»дј дёӯдәәзү©зҡ„жңҚйҘ°гҖҒдәӯеҸ°жҘјйҳҒпјҢиҲ¬иӢҘдҪӣжҜҚж®ҝиҪ¬з»ҸйҒ“еЈҒз”»зҡ„дёҖдәӣз»ҶиҠӮпјҢйғҪејәзғҲдҪ“зҺ°дәҶжұүж—Ҹзҡ„з»ҳз”»йЈҺж јгҖӮжҠӨжі•зҘһж®ҝеҢ—еЈҒзҡ„йқ’йҫҷе’ҢжңұйӣҖзә№ж ·пјҢиҘҝж— йҮҸе®«дҪӣж®ҝдёӯиҗЁиҝҰдә”зҘ–(иҙЎеҷ¶е®ҒеёғгҖҒзҙўеҚ—еӯңж‘©гҖҒжүҺе·ҙеқҡиөһгҖҒиҙЎеҷ¶еқҡиөһгҖҒе…«жҖқе·ҙ)еЈҒз”»дёӯзҡ„ж ‘жңЁгҖҒеұұзҹігҖҒиҠұиҚүзӯүжһ„еӣҫд»ҘеҸҠжҷ•жҹ“笔法еҲҷжңүеҸҜиғҪзӣҙжҺҘеҮәиҮӘжұүж—ҸиүәжңҜ家д№ӢжүӢгҖӮ

гҖҖгҖҖиҝҷдёҖж—¶жңҹеӨҸйІҒеҜәеЈҒз”»зҡ„иүәжңҜйЈҺж јдёҺз»ҳз”»жҠҖиүәе·Із»ҸйқһеёёжҲҗзҶҹгҖӮеҸӨзӣёВ·иҙЎеҷ¶йЎҝзҸ дё»жҢҒз»ҳеҲ¶зҡ„4еә§ж— йҮҸе®«дҪӣж®ҝдёӯзҡ„жӣјйҷҖзҪ—еЈҒз”»пјҢжҚ®иҜҙе…ЁйғЁз”ұеёғйЎҝеӨ§еёҲдәІиҮӘи®ҫи®ЎгҖӮз”ҳзҸ е°”ж®ҝеҢ—еЈҒдёҠзҡ„дёҖе°ҠйҮ‘еҲҡжүӢиҸ©иҗЁпјҢдј иҜҙе°ұжҳҜз”ұеҸӨзӣёе®¶ж—Ҹдёӯзҡ„жЎ‘з»“жҒ©е®қдәІиҮӘз»ҳеҲ¶зҡ„гҖӮд»Һе…¶зІҫж№ӣеЁҙзҶҹзҡ„зәҝжқЎе’ҢиүІеҪ©дёӯпјҢдёҚйҡҫзңӢеҮәи—Ҹж—ҸиүәжңҜ家й«ҳи¶…зҡ„иүәжңҜж°ҙе№ігҖӮ

гҖҖгҖҖжҖ»д№ӢпјҢеӨҸйІҒеҜәзҡ„еЈҒз”»еҜ№е…ғжң«жҳҺеҲқиҘҝи—ҸеҜәйҷўзҡ„еЈҒз”»иүәжңҜдә§з”ҹдәҶйҮҚеӨ§еҪұе“ҚпјҢеҗ‘еҢ—еҪұе“ҚеҲ°и§үеӣҠжҙҫи‘—еҗҚеҜәйҷўи§үеӣҠеҜәзҡ„еЈҒз”»иүәжңҜпјҢдҝғиҝӣдәҶжӢүе ҶиүәжңҜйЈҺж јзҡ„еҪўжҲҗе’ҢеҸ‘еұ•пјӣдёңеҚ—еҪұе“ҚеҲ°и‘—еҗҚзҡ„зҷҪеұ…еҜәеЈҒз”»иүәжңҜеҲӣдҪңйЈҺж јгҖӮеӣ жӯӨпјҢеӨҸйІҒеҜәеЈҒз”»еңЁе…ғжҳҺдёӨд»ЈиҘҝи—ҸеЈҒз”»иүәжңҜзҡ„еҸ‘еұ•дёӯиө·еҲ°дәҶжүҝе…ҲеҗҜеҗҺзҡ„еҺҶеҸІдҪңз”ЁпјҢжҳҜе…ғжҳҺиҘҝи—ҸиүәжңҜеҸ‘еұ•еҸІдёҠзҡ„йҮҢзЁӢзў‘пјҢеҜ№з ”究ж•ҙдёӘиҘҝи—ҸдҪӣж•ҷиүәжңҜеҸҠе…¶дёҺдёӯеҺҹгҖҒе°јжіҠе°”гҖҒеҚ°еәҰзӯүең°зҡ„дҪӣж•ҷж–ҮеҢ–дәӨжөҒе…·жңүйҮҚиҰҒд»·еҖјгҖӮ

гҖҖгҖҖгҖҗеҸӮиҖғд№Ұзӣ®гҖ‘

гҖҖгҖҖ[1] зҶҠж–ҮеҪ¬гҖҠдёӯдё–зәӘи—Ҹдј дҪӣж•ҷиүәжңҜвҖ”вҖ”зҷҪеұ…еҜәеЈҒз”»иүәжңҜз ”з©¶гҖӢпјҢдёӯеӣҪи—ҸеӯҰеҮәзүҲзӨҫпјҢ1996е№ҙгҖӮ

гҖҖгҖҖ[2]йҳҝеә•еіЎеҸ‘зҺ°гҖҒеҚўдәҡеҶӣиҜ‘жіЁгҖҠжҹұй—ҙеҸІгҖӢпјҢз”ҳиӮғдәәж°‘еҮәзүҲзӨҫпјҢ1997е№ҙгҖӮ

гҖҖгҖҖ[3]е®ҝзҷҪгҖҠи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҜәйҷўиҖғеҸӨгҖӢпјҢж–Үзү©еҮәзүҲзӨҫпјҢ1996е№ҙгҖӮ

гҖҖгҖҖ[4]зҶҠж–ҮеҪ¬гҖҠиҘҝи—ҸеӨҸйІҒеҜәиүәжңҜдёӯзҡ„жұүи—ҸиүәжңҜеӣ зҙ дёҺе…ғд»Јжұүи—ҸиүәжңҜдәӨжөҒгҖӢпјҢзҪ‘з»ңж–Үз« гҖӮ

гҖҖгҖҖ[5]ж јжЎ‘гҖҒжқ°еёғгҖҠеӨҸйІҒеҜәз®ҖеҸІгҖӢпјҢиҘҝи—Ҹдәәж°‘еҮәзүҲзӨҫпјҢ1987е№ҙи—Ҹж–ҮзүҲгҖӮ

гҖҖгҖҖ[6]еӨҡзҪ—йӮЈд»–гҖҠеҗҺи—Ҹеҝ—гҖӢпјҢиҘҝи—Ҹдәәж°‘еҮәзүҲзӨҫпјҢ1994е№ҙи—Ҹж–ҮзүҲгҖӮ

гҖҖгҖҖ[7]еӯҷж–ҮжҷҜдё»зј–гҖҠи—Ҹж–Үе…ёзұҚзӣ®еҪ•гҖӢпјҢж°‘ж—ҸеҮәзүҲзӨҫпјҢ1997е№ҙгҖӮ