е°јзҺӣжҪҳеӨҡеңЁе…¶дҪңе“Ғз ”и®ЁдјҡдёҠеҸ‘иЁҖ

жқҘиҮӘйқ’жө·гҖҒиҘҝи—Ҹзҡ„дҪң家гҖҒиҜ„и®ә家иҝӣиЎҢз ”и®Ё

гҖҖгҖҖжҷ®жқ‘пјҢеҗҺи—ҸдёҖдёӘжҷ®йҖҡзҡ„е°Ҹд№Ўжқ‘пјҢиҚ’еҮүгҖҒй—ӯеЎһгҖҒиҙ«еӣ°пјҢдёүеҚҒеӨҡжҲ·дәә家全йқ ж’ӯз§Қзҙ«йқ’зЁһеәҰж—ҘгҖӮзҙ«йқ’зЁһдә§йҮҸдҪҺпјҢе“ҒиҙЁе·®пјҢеҚҙе…·жңүжҠ—еҜ’жҠ—ж¶қзҡ„жһҒејәз”ҹе‘ҪеҠӣпјҢд№ҹжҲҗдёәдёҖд»ЈеҸҲдёҖд»Јжҷ®жқ‘дәәе®үдәҺиҙ«еӣ°пјҢеӢҮдәҺеҗғиӢҰзҡ„иұЎеҫҒгҖӮ“еҗғзҙ«йқ’зЁһзҡ„дәә”пјҢеӨ–жқ‘дәәиҝҷж ·з§°е‘јжҷ®жқ‘дәәпјҢиҜҙиҜқж—¶дёҖи„ёдёҚеұ‘зҡ„иЎЁжғ…——иҝҷе°ұжҳҜж–°зҷ»й«ҳеҺҹж–Үеқӣзҡ„и—Ҹж—ҸеҘідҪң家尼зҺӣжҪҳеӨҡйҰ–йғЁдҪңе“ҒгҖҠзҙ«йқ’зЁһгҖӢйҮҢж•…дәӢзҡ„еҸ‘жәҗең°гҖӮ

гҖҖгҖҖд»Ҡе№ҙ1жңҲд»ҪеҮәзүҲзҡ„гҖҠзҙ«йқ’зЁһгҖӢпјҢеңЁеҸ‘иЎЁеҗҺзҡ„еҚҠе№ҙж—¶й—ҙйҮҢпјҢе…¶еҪұе“ҚеҠӣдёҚж–ӯжү©еӨ§гҖӮзҺ°е®һдё»д№үйўҳжқҗе°ҸиҜҙгҖҒеҺҹз”ҹжҖҒе°ҸиҜҙгҖҒеҘіжҖ§ж–ҮеӯҰе°ҸиҜҙгҖҒд№Ўеңҹе°ҸиҜҙ……еҗ„з§ҚиҜ„и®әжүҖиөӢдәҲзҡ„ж ҮзӯҫпјҢеұ•зҺ°зқҖ专家гҖҒиҜ»иҖ…еҜ№е…¶зҡ„е–ңзҲұе’ҢжҺЁеҙҮгҖӮ

гҖҖгҖҖи§ҒеҲ°е°јзҺӣжҪҳеӨҡжң¬дәәпјҢе·ІжҳҜе°ҸиҜҙеҸ‘иЎЁеҚҠе№ҙеӨҡд»ҘеҗҺпјҢеңәеҗҲжҳҜеңЁж—ҘеүҚз”ұиҘҝи—ҸдҪңеҚҸдё»жҢҒеҸ¬ејҖзҡ„е…¶дҪңе“Ғз ”и®ЁдјҡдёҠгҖӮзҳҰе°Ҹзҡ„еҘ№еқҗеңЁдё»еёӯеҸ°дёӯй—ҙпјҢиҷҡеҝғиҖҢи…ји…ҶгҖӮеҘ№еқҰиЁҖпјҢиҮӘе·ұеҜ№иҝҷж ·зҡ„дјҡи®®еҸ‘иЁҖжңүзқҖе…ҲеӨ©зҡ„жҒҗжғ§пјҢеҘ№зҡ„еӨ©жҖ§д№ҹжӣҙе–„дәҺеҖҫеҗ¬пјҢеҸҜеҜ№дәҺе…ӯе№ҙиҜһдёӢжқҘзҡ„дҪңе“ҒпјҢеҜ№дәҺиҝҷдәӣеҜ№еҘ№дҪңе“ҒеҖҫеҝғзҡ„дәәпјҢеҘ№д№ҹжңүеҲ«дәҺд»ҘеҫҖзҡ„жІүй»ҳпјҢдёҚеҗҗдёҚеҝ«д№ӢдёӢеҸҳеҫ—жҳҺдә®иө·жқҘгҖӮ

гҖҖгҖҖдәәеңЁеҲӣдҪң第дёҖйғЁдҪңе“Ғж—¶пјҢжҖ»дјҡжүҫеҜ»иҮӘе·ұзҶҹжӮүзҡ„з”ҹжҙ»еңәжҷҜе’Ңж•…дәӢгҖӮе°јзҺӣжҪҳеӨҡдәҰ然гҖӮеҸӘжҳҜи—Ҹж—Ҹзҡ„иә«д»ҪпјҢ并没жңүи®©еҘ№йҷ·е…Ҙе…ідәҺзҘһз§ҳзҢҺеҘҮзҡ„иҘҝи—ҸеҸҷдәӢдёӯгҖӮеҘ№е°Ҷ笔й”ӢжқҖеҗ‘дәҶиҮӘе·ұжңҖзҶҹжӮүпјҢд№ҹжҳҜеҲӣдҪңзҡ„еҶ·й—Ё——иҘҝи—ҸеҶңжқ‘гҖӮ

гҖҖгҖҖж”№йқ©ејҖж”ҫдёүеҚҒе№ҙпјҢж•ҙдёӘдёӯеӣҪпјҢж•ҙдёӘиҘҝи—ҸйғҪеӨ„еңЁзӨҫдјҡиҪ¬еһӢжңҹпјҢе•Ҷе“Ғз»ҸжөҺеҜ№дәҺзӣёеҜ№е°Ғй—ӯзҡ„иҘҝи—ҸеҶңжқ‘иҖҢиЁҖпјҢдә§з”ҹзҡ„йңҮйўӨжҳҜе·ЁеӨ§зҡ„гҖӮеңЁж–ҮеҢ–зҡ„еқҡе®Ҳе’ҢйЎәеә”ж—¶д»ЈеҸ‘еұ•зҡ„зҹӣзӣҫжј©ж¶ЎдёӯпјҢз”ҹжҙ»еғҸе°ҸиҜҙиҲ¬з»§з»ӯзқҖгҖӮжҳ“дәҺжҺҘеҸ—ж–°йІңдәӢзү©зҡ„жҷ®жқ‘е№ҙиҪ»дәәпјҢжҖҖзқҖжҲ–еҘҪеҘҮгҖҒжҲ–еҗ‘еҫҖгҖҒжҲ–жҖҖз–‘зҡ„еҝғжғ…пјҢд»Ҙеҗ„з§Қж–№ејҸиө°еҮәдё–д»Јеұ…дҪҸзҡ„еӨ§еұұпјҢжқҘеҲ°еұұеӨ–й—Ҝдё–з•ҢгҖӮжӣІе®—йҳҝеҰҲзҡ„дёүдёӘеҘіе„ҝжҖ§ж јеҗ„ејӮпјҢеңЁиө°еҮәеӨ§еұұй—Ҝдё–з•Ңзҡ„зғӯжҪ®дёӯпјҢеҘ№д»¬жңүзҡ„иҮӘи§үгҖҒжңүзҡ„иў«иҝ«жқҘеҲ°еұұеӨ–зҡ„дё–з•ҢпјҢеҘ№д»¬з§үжүҝдәҶжҷ®жқ‘дәәеҗғиӢҰиҖҗеҠізҡ„зІҫзҘһпјҢд»Ҙжҷ®жқ‘дәәзҡ„йҹ§жҖ§пјҢеңЁ“йҷҢз”ҹ”зҡ„еҹҺеёӮжүҫеҜ»иҮӘе·ұзҡ„дҪҚзҪ®……

гҖҖгҖҖеңЁиҝҷдёӘж„Ҹд№үдёҠпјҢжҷ®жқ‘жҳҜиҘҝи—Ҹдј—еӨҡд№Ўжқ‘зҡ„дёҖдёӘзј©еҪұгҖӮеңЁе°јзҺӣжҪҳеӨҡзҡ„笔дёӢпјҢдёҖдёӘз”ҹжҙ»зҡ„пјҢе……ж»ЎзғҹзҒ«ж°”жҒҜзҡ„иҘҝи—ҸйҖҗжёҗиў«иҝҳеҺҹгҖӮ

гҖҖгҖҖе°јзҺӣжҪҳеӨҡиҜҙпјҢгҖҠзҙ«йқ’зЁһгҖӢжҳҜеӨ©ж„ҸпјҢеӣ дёәд»Һи®ЎеҲ’еҲӣдҪңдёҖйғЁй•ҝзҜҮе°ҸиҜҙејҖе§ӢпјҢе°ұеҸӘжңүиҝҷдёӘж•…дәӢзӣҳж—Ӣи„‘жө·гҖӮеҘ№зҡ„з«Ҙе№ҙжҳҜеңЁеҗҺи—ҸеҶңжқ‘еәҰиҝҮзҡ„пјҢе°Ҫз®ЎзҲ¶дәІдёҚжҳҜеҶңж°‘пјҢдҪҶзІҫдәҺеҶңдәӢпјҢд№җдәҺеҶңжҙ»пјҢзҲ¶дәІзҡ„жңӢеҸӢд№ҹжҳҜеә„зЁјдәәгҖӮеңЁжҜҸе№ҙз§Ӣ收еҗҺзҡ„еҶңй—Іж—ҘеӯҗйҮҢпјҢ家дёӯе®ўдәәе°ұдёҚдјҡдёӯж–ӯпјҢзӯүеҲ°йқ’зЁһй…’ж»ЎдёҠпјҢжқ‘еә„йҮҢзҡ„ж•…дәӢд№ҹе°ұ收дёҚдҪҸдәҶпјҡе…ідәҺ收жҲҗпјҢе…ідәҺе«ҒеЁ¶пјҢе…ідәҺжқ‘йҮҢзҡ„дёҖеҲҮгҖӮ

гҖҖгҖҖеҜ№иҘҝи—ҸеҶңжқ‘зҡ„зҗҶи§ЈпјҢе°ұиҝҷж ·д»Һиә«иҫ№зҡ„дәІжҲҡгҖҒжңӢеҸӢдёӯејҖе§ӢпјҢеҪўжҲҗдәҶдёӘдҪ“и®ӨиҜҶгҖӮеңЁе°јзҺӣжҪҳеӨҡжҲҗдёәи®°иҖ…д№ӢеүҚпјҢжӣҫз»ҸеңЁеҶңзү§еұҖе·ҘдҪңиҝҮдёҖж®өж—¶й—ҙпјҢдҫқж—§жҳҜдёҺеҹәеұӮжү“дәӨйҒ“гҖӮзӣҙеҲ°еҒҡдәҶи®°иҖ…д»ҘеҗҺпјҢжңүжңәдјҡжҺҘи§ҰдёҖдәӣеҶңжқ‘ж–№йқўзҡ„жқҗж–ҷпјҢ并еҺ»еҲ°еҹәеұӮйҮҮи®ҝгҖӮеҘ№ејҖе§ӢзҹҘйҒ“дәҶиҘҝи—ҸеҶңжқ‘д»ҘеүҚгҖҒзҺ°еңЁжӯЈеңЁеҸ‘з”ҹжҖҺж ·зҡ„еҸҳеҢ–пјҢжҳҜдәӣд»Җд№ҲеҺҹеӣ еңЁдҝғдҪҝиҝҷдәӣеҸҳеҢ–зҡ„еҸ‘з”ҹпјҢеҜ№д№Ўжқ‘зҡ„и®ӨиҜҶд№ҹд»ҺдёӘдҪ“е‘Ҫиҝҗе…іжіЁиҪ¬еҸҳдёәеҜ№дёҖдёӘзҫӨдҪ“з”ҹжҙ»зҠ¶еҶөзҡ„жҖқзҙўгҖӮ

гҖҖгҖҖиҙ№еӯқйҖҡиҜҙиҝҮпјҢд№ЎеңҹзӨҫдјҡеёёжҖҒзҡ„з”ҹжҙ»жҳҜз»ҲиҖҒжҳҜд№ЎпјҢиҝҷжҳҜдёҖдёӘзҶҹжӮүзҡ„зӨҫдјҡпјҢжІЎжңүйҷҢз”ҹдәәзҡ„зӨҫдјҡгҖӮиҖҢеңЁдәІеҜҶзҡ„иЎҖзјҳзӨҫдјҡдёӯе•ҶдёҡжҳҜдёҚиғҪеӯҳеңЁзҡ„гҖӮ他们зҡ„дәӨжҳ“д»Ҙдәәжғ…жқҘз»ҙжҢҒпјҢжҳҜзӣёдә’йҰҲиө зҡ„ж–№ејҸгҖӮ然иҖҢйҡҸзқҖзҺ°д»Јж–ҮжҳҺеҜ№д№Ўеңҹж–ҮеҢ–зҡ„еҶІеҮ»пјҢиҘҝи—ҸеҶңжқ‘д№ҹеңЁз»ҸеҺҶзқҖиҪ¬еһӢзӨҫдјҡзҡ„йҳөз—ӣе’ҢиЈӮеҸҳгҖӮе•ҶдёҡжҖқжғізҡ„ж ‘з«ӢпјҢ门第и§Ӯеҝөзҡ„ж¶ҲеӨұпјҢдј з»ҹдёҺзҺ°д»ЈпјҢж–°дёҺж—§йғҪеңЁеҶІеҮ»зқҖзңӢдјје°Ғй—ӯеҚҙж—©е·ІжӮ„然改еҸҳзҡ„иҘҝи—Ҹж–°еҶңжқ‘гҖӮ

гҖҖгҖҖеҸҜжҳҜиҝҷжҳҜиҘҝи—Ҹзҡ„еҶңжқ‘пјҢзңҹе®һзҡ„еҶңжқ‘гҖӮиҝҷйҮҢжүҖжңүдәәзү©зҡ„жҙ»еҠЁпјҢйғҪдёҺиҘҝи—Ҹжңүе…іпјҢе§Ӣз»Ҳз¬јзҪ©еңЁжө“йғҒзҡ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–ж°ӣеӣҙйҮҢ——жңүи—Ҹж—ҸиЎҖж¶ІжөҒж·Ңзҡ„еӨ©з”ҹжӯҢиҲһз»ҶиғһпјҢжңүи—ҸеҺҶж–°е№ҙгҖҒжҳҘиҖ•ж’ӯз§Қзҡ„ж°‘жғ…йЈҺдҝ—пјҢжңүе°Ҡиҙөзҡ„жҙ»дҪӣеӨ§жҲ·дәә家еҸҠеҚ‘еҫ®зҡ„“й»‘йӘЁеӨҙ”й“ҒеҢ д№Ӣй—ҙ门第差еҲ«зӯүпјҢиҝҷдәӣжҳҜеҸ‘з”ҹеңЁиҘҝи—Ҹдәәиә«иҫ№зңҹе®һзҡ„з”ҹжҙ»е’Ңж•…дәӢпјҢжһ„жҲҗдәҶдёҚзҘһз§ҳгҖҒдёҚзҺ„еҘҘгҖҒдёҚзҢҺеҘҮзҡ„зңҹиҘҝи—ҸгҖӮ

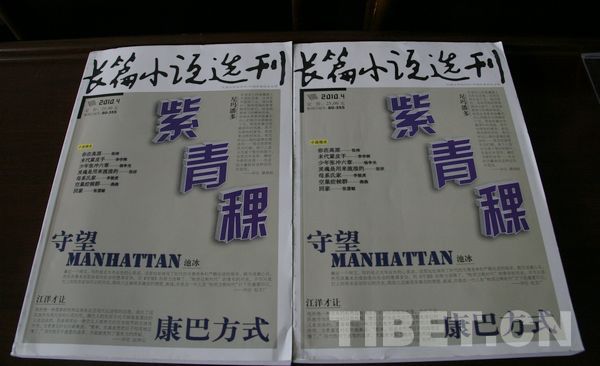

еҲҠиҪҪеңЁгҖҠй•ҝзҜҮе°ҸиҜҙйҖүеҲҠгҖӢдёҠзҡ„гҖҠзҙ«йқ’зЁһгҖӢ

гҖҖгҖҖжЎ‘еҗүзҡ„йҡҗеҝҚе’Ңе–„иүҜ

гҖҖгҖҖи®°иҖ…пјҡеңЁжӮЁз¬”дёӢзҡ„дёүе§җеҰ№дёӯпјҢжӮЁжңҖе–ңж¬ўе“ӘдёӘпјҹдёәд»Җд№Ҳпјҹ

гҖҖгҖҖе°јзҺӣжҪҳеӨҡпјҡжЎ‘еҗүгҖҒиҫҫеҗүе’Ңиҫ№еҗүдёүе§җеҰ№дёӯпјҢжҲ‘жңҖе–ңж¬ўжЎ‘еҗүгҖӮеҘ№жңүзқҖе–„иүҜзҡ„жң¬жҖ§пјҢеҜ№з”ҹжҙ»еӣ°йҡҫзҡ„йҡҗеҝҚпјҢиҝҷжҳҜзҺ°д»ЈзӨҫдјҡдёӯеҫҲеӨҡдәәиә«дёҠжүҖзјәд№Ҹзҡ„пјҢдҪ“зҺ°дәҶдёҖз§Қйҹ§жҖ§гҖӮдәҢе§җиҫҫеҗүпјҢеҘ№иЎЁзҺ°еҮәжқҘзҡ„е°ұжҳҜиҝҷдёӘзӨҫдјҡе‘је”ӨзқҖзҡ„ж–°еҘіжҖ§еҪўиұЎгҖӮдҪҶжҳҜиҝҷдёӘзӨҫдјҡжӯЈеңЁж¶ҲеӨұзҡ„жӯЈжҳҜеғҸжЎ‘еҗүиҝҷж ·пјҢе……ж»ЎдәҶдј з»ҹеҘіжҖ§йҡҗеҝҚзҡ„зү№иҙЁгҖӮжЎ‘еҗүиә«дёҠе–„иүҜзҡ„жң¬иҙЁжҳҜжңҖжү“еҠЁжҲ‘зҡ„гҖӮ

гҖҖгҖҖи®°иҖ…пјҡеңЁжӮЁзҡ„иҜ»иҖ…дёӯпјҢеҫҲеӨҡдәәйғҪйқһеёёе–ңж¬ўиҫҫеҗүиҝҷдёӘдәәзү©гҖӮдҪҶеҮәд№Һж„Ҹж–ҷпјҢжӮЁжңҖе–ңж¬ўеӨ§е§җжЎ‘еҗүгҖӮ

гҖҖгҖҖе°јзҺӣжҪҳеӨҡпјҡжҳҜзҡ„пјҢеңЁдёүдёӘе§җеҰ№дёӯпјҢжЎ‘еҗүе’ҢжҲ‘жңҖжҺҘиҝ‘пјҢжңҖзӣёйҖҡгҖӮиҷҪ然关дәҺз”ҹжҙ»з»ҸеҺҶпјҢжҲ‘们е®Ңе…ЁдёҚеҗҢпјҢдҪҶжҲ‘дәәз”ҹжңҖеӨҡзҡ„жғ…ж„ҹдҪ“йӘҢжҳҜж”ҫеңЁдәҶжЎ‘еҗүиҝҷдёӘдәәзү©иә«дёҠгҖӮ

гҖҖгҖҖи®°иҖ…пјҡйӮЈеҜ№дәҺеҘіжҖ§зҡ„иҝҷз§ҚйҡҗеҝҚзү№иҙЁпјҢеңЁзҺ°д»ЈзӨҫдјҡжқҘиҜҙпјҢеә”иҜҘдҝқз•ҷиҝҳжҳҜжү№еҲӨпјҹ

гҖҖгҖҖе°јзҺӣжҪҳеӨҡпјҡеңЁжҲ‘зҡ„笔дёӢпјҢе…¶е®һ并没жңүж——еёңйІңжҳҺзҡ„жқҘиЎЁжҖҒпјҢиҝҷдёӘдёҚеҘҪиҜҙгҖӮиҷҪ然иҜҙзҺ°д»ЈеҘіжҖ§и§Јж”ҫжҖқжғіпјҢеҘіжҖ§зӢ¬з«Ӣж„ҸиҜҶеўһејәпјҢиҘҝи—ҸеҘіжҖ§еҗҢж ·еҰӮжӯӨгҖӮдҪҶеңЁи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҡ„зҶҸйҷ¶дёӢпјҢеңЁзҘ–зҲ¶иҫҲдёҖд»Јд»Јдј жүҝзҡ„е®—ж•ҷеҪұе“ҚдёӢпјҢиҝҷз§ҚеҘіжҖ§йҡҗеҝҚзҡ„зү№иҙЁжҳҜдҫқж—§еӯҳеңЁзҡ„гҖӮз®ҖеҚ•ең°еҺ»иҜ„д»·е“ӘдәӣеҘіжҖ§дј з»ҹзү№иҙЁеә”иҜҘдҝқз•ҷпјҢе“ӘдәӣиҜҘдёўејғпјҢиҝҷдёӘеҫҲйҡҫгҖӮ

гҖҖгҖҖеҲӣдҪң并йқһе…ЁжҳҜе–ңжӮҰ

гҖҖгҖҖи®°иҖ…пјҡеҝҶиӢҰжҖқз”ңпјҢжӮЁдёҺжҲ‘们еҲҶдә«дёҖдёӢпјҢеңЁеҲӣдҪңиҝҮзЁӢдёӯпјҢз»ҸеҺҶжңҖз—ӣиӢҰе’ҢжңҖеҝ«д№җзҡ„ж—¶еҖҷеҗ§пјҹ

гҖҖгҖҖе°јзҺӣжҪҳеӨҡпјҡеҪ“дёҖдёӘдәәзү©зҡ„е‘Ҫиҝҗж— жі•й©ҫй©ӯд»–пјҢжҲ‘дёҚзҹҘйҒ“д»–иҜҘдҪ•еҺ»дҪ•д»ҺпјҢиҝҷжҳҜжҲ‘жңҖз—ӣиӢҰзҡ„ж—¶еҖҷгҖӮжҜ”еҰӮиҜҙпјҢејәиӢҸеӨҡеҗүпјҢеҪ“д»–иө°еҗ‘йҒ“еҫ·жІҰдё§зҡ„ж—¶еҖҷпјҢдҪңдёәдёҖдёӘдҪңиҖ…жҳҜйқһеёёдёҚеҝҚеҝғзҡ„пјҢеҸҜз”ҹжҙ»е°ұжҳҜиҝҷд№Ҳж®Ӣй…·гҖӮеҜ№д»–зҡ„е‘Ҫиҝҗж„ҹеҲ°жғӢжғңпјҢеҚҙдёҚеҫ—дёҚиҝҷд№ҲеҒҡзҡ„ж—¶еҖҷпјҢжҲ‘ж„ҹеҲ°еҫҲз—ӣиӢҰпјҢеҶ…еҝғеҫҲжҢЈжүҺгҖӮ

гҖҖгҖҖжңҖеҝ«д№җзҡ„ж—¶еҖҷпјҢе°ұжҳҜиғҪйқһеёёйЎәеҲ©ең°й©ҫй©ӯдәәзү©еҝғзҗҶпјҢи§үеҫ—иҮӘе·ұзңҹзҡ„еңЁд»ЈиЁҖпјҢеңЁдёәиҝҷдёӘдәәзү©иҜҙиҜқгҖӮжҜҸеҪ“иҝҷдёӘж—¶еҖҷпјҢжҲ‘и§үеҫ—йқһеёёй«ҳе…ҙпјҢеӣ дёәжҲ‘её®д»–иҜҙеҮәеҝғйҮҢиҜқгҖӮйӮЈдёӘж—¶еҖҷзҡ„зҠ¶жҖҒе°ұдјҡеғҸжҳҜиў«иҝҷдёӘдәәзү©йҷ„дҪ“дёҖж ·пјҢиҮӘе·ұе°ұеҸҳжҲҗдәҶд»–жҲ–иҖ…еҘ№гҖӮжүҖд»ҘеҶҷдҪңд№ҹжҳҜжңҖйЎәжүӢзҡ„пјҢдёҖж°”е‘өжҲҗпјҢдёҖеӨ©еҸҜд»ҘеҶҷдә”е…ӯеҚғеӯ—пјҢж„ҹи§үзү№еҲ«еҘҪгҖӮ

гҖҖгҖҖи®°иҖ…пјҡз”ЁжұүиҜӯеҲӣдҪңдёҖдёӘжҜҚиҜӯзҺҜеўғзҡ„е°ҸиҜҙ并дёҚжҳҜ件容жҳ“зҡ„дәӢгҖӮжӮЁд№ҹжҸҗеҲ°иҝҮпјҢиҝҷд№ҹжӢүй•ҝдәҶжӮЁзҡ„еҲӣдҪңж—¶й—ҙгҖӮ

гҖҖгҖҖе°јзҺӣжҪҳеӨҡпјҡжІЎй”ҷпјҢжҲ‘жүҖиЎЁиҫҫзҡ„еҜ№иұЎе’ҢжҲ‘жүҖиҝҗз”Ёзҡ„иЎЁиҫҫж–№ејҸпјҢжіЁе®ҡдәҶжҲ‘иҰҒеңЁжұүиҜӯе’ҢжҜҚиҜӯд№Ӣй—ҙдёҚеҒңз©ҝжўӯгҖӮдёәдәҶдҪҝе°ҸиҜҙдәәзү©зҡ„еҜ№иҜқеңЁжұүиҜӯиҜӯеўғдёӯжүҫеҲ°дёҖдёӘжҒ°еҪ“зҡ„иҜҚиҜӯпјҢжҲ‘дёҚеҫ—дёҚз»һе°Ҫи„‘жұҒпјҢеӣ дёәиҝҷж ·пјҢе°ҸиҜҙзҡ„еҲӣдҪңиҝӣеәҰе°ұж…ўдәҶпјҢж•ҙж•ҙиҠұеҺ»дәҶжҲ‘е…ӯе№ҙзҡ„ж—¶й—ҙгҖӮ

гҖҖгҖҖиҝҷж ·зҡ„еӣ°йҡҫпјҢдё»иҰҒжҳҜйӣҶдёӯеңЁиҜӯиЁҖзү№иүІзҡ„иЎЁзҺ°дёҠгҖӮеҗҺи—Ҹең°еҢәзҡ„еҶңжқ‘иҜӯиЁҖйқһеёёжңүзү№иүІпјҢд№Қеҗ¬дёӢеҺ»йқһеёёе№Ҫй»ҳпјҢеҸҜеӣһе‘ідёҖдёӢпјҢдјҡж„ҹеҲ°еҫҲиӢҰ涩гҖӮйӮЈз§ҚеҝҚдҝҠдёҚзҰҒзҡ„иӢҰ涩ж„ҹпјҢжҲ‘и®ӨдёәиҮӘе·ұиҝҳжҳҜжІЎжңүеҶҷеҮәжқҘйӮЈз§Қж„ҹи§үгҖӮиҝҷеҸҜиғҪд№ҹжҳҜжҲ‘еңЁиҝӣиЎҢйқһжҜҚиҜӯеҲӣдҪңпјҢеңЁй©ҫй©ӯжұүиҜӯиҜӯиЁҖиғҪеҠӣдёҚеӨҹеҗ§гҖӮеҰӮжһңж°ҙе№іжӣҙй«ҳпјҢеҸҜиғҪдјҡеҶҷеҫ—жӣҙеҘҪгҖӮ

гҖҖгҖҖи®°иҖ…пјҡзӣ®еүҚе·Іжңүи—Ҹж—ҸиҜ‘иҖ…иҮӘеҸ‘еңЁеҜ№жӮЁиҝҷжң¬гҖҠзҙ«йқ’зЁһгҖӢиҝӣиЎҢи—ҸиҜӯзҝ»иҜ‘гҖӮеңЁиҝҷдёӘиҝҮзЁӢдёӯпјҢжӮЁдјҡз»ҷд»–ж„Ҹи§Ғеҗ—пјҹжҜ”еҰӮпјҢжҖҺд№ҲиғҪжӣҙдј зҘһең°дҪ“зҺ°еҗҺи—ҸиҜӯиЁҖзү№зӮ№пјҹ

гҖҖгҖҖе°јзҺӣжҪҳеӨҡпјҡжҲ‘жІЎжңүжҸҗеҮәд»Җд№Ҳж„Ҹи§ҒпјҢеӣ дёәиҜ‘иҖ…жң¬иә«е°ұжҳҜжҲ‘们еҗҺи—Ҹең°еҢәзҡ„дәәпјҢеҜ№еҗҺи—Ҹз”ҹжҙ»жҳҜзӣёеҪ“зҶҹжӮүзҡ„гҖӮжҲ‘еҜ№иҝҷдёӘдёҖзӮ№д№ҹдёҚжӢ…еҝғгҖӮеңЁиҜӯиЁҖеҶҚзҺ°дёҠпјҢжҲ‘们жңүиҝҮеҮ ж¬Ўе°ҸзәёжқЎзҡ„з®ҖзҹӯзЎ®и®ӨпјҢдҪҶзңҹжӯЈеқҗдёӢжқҘжІҹйҖҡпјҢжҲ‘们并没жңүгҖӮжҲ‘们жңүзқҖзӣёдјјзҡ„з”ҹжҙ»зҺҜеўғе’ҢжҲҗй•ҝиғҢжҷҜпјҢжүҖд»ҘеҜ№д№ҰйҮҢжүҖе‘ҲзҺ°зҡ„дёңиҘҝж„ҹи§үеә”иҜҘжҳҜзӣёйҖҡзҡ„гҖӮ

гҖҖгҖҖд№ҰеҮәжқҘд№ӢеҗҺпјҢжҲ‘дёҖдёӘжңӢеҸӢзҡ„зҲұдәәз»ҷжҲ‘жү“з”өиҜқпјҢеӣ дёәд»–д№ҹжҳҜеҗҺи—ҸеҶңжқ‘еҮәжқҘзҡ„пјҢд»–и·ҹжҲ‘иҜҙпјҢдҪ еҶҷзҡ„дәӢеҘҪеғҸе°ұеҸ‘з”ҹеңЁжҲ‘们жқ‘йҮҢпјҢиҝҷдәӣдәәеҘҪеғҸе°ұз”ҹжҙ»еңЁжҲ‘们周иҫ№гҖӮеҫҲеӨҡдәәйғҪиҜҙжҲ‘еҮәиә«дәҺеҶңжқ‘пјҢе®һйҷ…дёҠиҝҷжҳҜиҜҜдјҡгҖӮжҲ‘жҳҜдёҖдёӘе·Ҙдәәзҡ„еӯ©еӯҗпјҢдҪҶд»Һе°Ҹз”ҹжҙ»еңЁдёҖдёӘйғҠеҢәеҶңеңәгҖӮжүҖд»ҘжҲ‘们еӣӣе‘ЁйӮ»еұ…д»ҘеҸҠе’ҢжҲ‘们жү“дәӨйҒ“зҡ„е…ЁжҳҜеҶңж°‘гҖӮжҜҸе№ҙз§Ӣ收д№ӢеҗҺзҡ„еҶңй—Іж—ҘеӯҗпјҢ家йҮҢзҡ„е®ўдәәе°ұдёҚдјҡдёӯж–ӯгҖӮ他们йҖҒжқҘдәҶжңҖеҺҹжұҒеҺҹе‘ізҡ„жқ‘еә„йҮҢзҡ„ж•…дәӢгҖӮжҲ‘зҡ„дәІжҲҡгҖҒжңӢеҸӢзҺ°еңЁеҫҲеӨҡйғҪиҝҳеңЁеҗҺи—ҸеҶңжқ‘пјҢеңЁеҲӣдҪңдёӯдёҚз”ұең°е°ұдјҡй—ӘзҺ°д»–们зҡ„еҪұеӯҗгҖӮ

гҖҖгҖҖжІЎжңүжғіиҝҮдјҡдә§з”ҹеҪұе“Қ

гҖҖгҖҖи®°иҖ…пјҡеҪ“ж—¶еңЁеҲӣдҪңиҝҷйғЁдҪңе“Ғж—¶жңүиҝҮйў„жңҹеҗ—пјҹ

гҖҖгҖҖе°јзҺӣжҪҳеӨҡпјҡжҲ‘зңӢдәҶеҫҲеӨҡе…ідәҺиҘҝи—Ҹзҡ„д№ҰпјҢдҪҶжҳҜзҘһз§ҳе’ҢзҢҺеҘҮеӨ§иЎҢе…¶йҒ“гҖӮеҫҲеӨҡдәәеҜ№иҘҝи—ҸзңҹжӯЈзҡ„з”ҹжҙ»дёҚдәҶи§ЈпјҢеҜ№жҷ®йҖҡиҖҒзҷҫ姓зҡ„жғ…ж„ҹдёҚдәҶи§ЈгҖӮжңүдәәиҝҷд№ҲиҜ„д»·иҝҮпјҡ“еңЁжҲ‘们зңјйҮҢпјҢиҘҝи—Ҹзҡ„еҶңж°‘еҘҪеғҸе°ұжҳҜдёҖдёӘжҳҺжҳҹпјҢдёҖдёӘйҒ“е…·пјҢиҖҢеҝҪз•ҘдәҶ他们зңҹе®һзҡ„жғ…ж„ҹ”гҖӮеҫҲеӨҡдәәеҸӘзңӢеҲ°дәҶ他们еҚҺдёҪзҡ„еӨ–иЎЁиЈ…жү®пјҢжө“йҮҚзҡ„е®—ж•ҷжғ…з»“пјҢдҪҶжҳҜеҫҖеҫҖеҝҪз•ҘдәҶ他们з”ҹжҙ»дёӯжңҖзҗҗзўҺзҡ„дәӢжғ…е’Ңжғ…ж„ҹгҖӮжҲ‘еңЁеҲӣдҪңд№ӢеҲқпјҢ并没жңүйў„жғіиҰҒиЎЁиҫҫзӨҫдјҡиҪ¬еһӢиҝҮзЁӢиҝҷд№ҲдёӘе®ҸеӨ§йўҳжқҗпјҢжҲ–иҖ…иӮ©иҙҹиө·еҺҶеҸІгҖҒзӨҫдјҡиҙЈд»»ж„ҹпјҢжҲ‘еҸӘжҳҜеҫҲе–ңж¬ўиҝҷж ·дёҖзҫӨдәәпјҢеёҢжңӣиғҪеӨҹеұ•зҺ°д»–们зҡ„з”ҹжҙ»гҖӮжҲ‘еёҢжңӣиғҪиҝҳеҺҹдёҖдёӘе……ж»ЎзғҹзҒ«ж°”жҒҜзҡ„иҘҝи—ҸпјҢиҝҷд№ҹи®ёе°ұжҳҜдёҚиҮӘи§үзҡ„зӨҫдјҡжӢ…еҪ“еҗ§гҖӮдҪҶзңҹжӯЈзҡ„зӨҫдјҡиҙЈд»»е‘ҪйўҳпјҢиҜҙе®һиҜқпјҢжІЎжңүдә§з”ҹиҝҮгҖӮ

гҖҖгҖҖжҲ‘д№ҹжІЎжңүйў„жғіиҝҮдјҡеҸ–еҫ—д»Җд№ҲеҪұе“ҚгҖӮжҲ‘еҸӘжғіе№іе№іж·Ўж·Ўең°еҶҷеҮәжқҘпјҢе°ұеҝғж»Ўж„Ҹи¶ідәҶгҖӮдҪҶжҳҜеңЁж•ҙдёӘеҲӣдҪңеҸ‘иЎЁиҝҮзЁӢдёӯпјҢеҫ—еҲ°дәҶйӮЈд№ҲеӨҡдәәзҡ„её®еҠ©пјҢд№ҹеҸ–еҫ—дәҶдёҖе®ҡзҡ„еҸҚе“ҚгҖӮиҝҷдәӣйғҪи¶…иҝҮдәҶжҲ‘зҡ„йў„жңҹгҖӮ

гҖҖгҖҖи®°иҖ…пјҡжңүиҜ„и®әи®ӨдёәпјҢеңЁгҖҠзҙ«йқ’зЁһгҖӢејҖзҜҮдёӯпјҢеңЁеҜ№еҗҺи—Ҹд№Ўжқ‘зј©еҪұзҡ„жҷ®жқ‘жңҖеҲқжҸҸз»ҳдёӯпјҢдјҡжңүеҶ…ең°еҶңжқ‘зҡ„еҪұеӯҗпјҢжӮЁжҖҺд№ҲзңӢпјҹ

гҖҖгҖҖе°јзҺӣжҪҳеӨҡпјҡиҝҷжҳҜжҲ‘第дёҖж¬ЎеҒҡй•ҝзҜҮеҲӣдҪңпјҢд»ҘеүҚеҶҷзҡ„жҳҜж•Јж–ҮпјҢйғҪжҳҜдёӘдҪ“жғ…ж„ҹгҖӮжҲ‘们и—Ҹж—ҸжңүеҸҘдҝ—иҜӯпјҢдёҖеҲҮйғҪжҳҜд»ҺжЁЎд»ҝејҖе§Ӣзҡ„гҖӮеңЁејҖе§ӢеҶңжқ‘йўҳжқҗзҡ„еҲӣдҪңдёӯпјҢжҲ‘д№ҹзңӢдәҶеӨ§йҮҸзҡ„д№Ўеңҹйўҳжқҗзҡ„д№ҰзұҚпјҢеҸҜиғҪеңЁдёҚзҹҘдёҚи§үдёӯиҷҪ然е°ҪйҮҸйҒҝе…ҚжЁЎд»ҝпјҢдҪҶж— ж„ҸиҜҶзҡ„иҝҳжҳҜжңүдәҶеҲ«дәәзҡ„еҪұеӯҗгҖӮеҜ№иҝҷдёӘжү№иҜ„пјҢжҲ‘д№ҹ欣然жҺҘеҸ—гҖӮ

гҖҖгҖҖи®°иҖ…пјҡдёҚиҝҮиҜ„и®әеҗҺжқҘд№ҹжҸҗеҲ°пјҢеңЁе°ҸиҜҙжҺЁиҝӣзҡ„иҝҮзЁӢдёӯпјҢеҶ…ең°еҶңжқ‘еҪұеӯҗд№ҹеңЁйҖҗжёҗж¶ҲеӨұгҖӮ

гҖҖгҖҖе°јзҺӣжҪҳеӨҡпјҡжІЎй”ҷпјҢиҝҷеҸҜиғҪд№ҹжҳҜиҮӘжҲ‘ж„ҸиҜҶзҡ„и§үйҶ’еҗ§гҖӮжҲ‘и®ӨдёәпјҢж–ҮеҢ–еңЁдёӘдәәеҝғйҮҢгҖӮи—Ҹжұүж–ҮеҢ–зҡ„еҢәеҲ«пјҢиҗҪе®һеҲ°д№Ўжқ‘пјҢжҜ”еҰӮз”ҹжӯ»и§Ӯеҝөе•ҠпјҢ门第и§Ӯеҝөе•ҠпјҢз”ҹз”·з”ҹеҘіи§Ӯеҝөе•ҠпјҢеҗ„з§Қи§ӮеҝөйғҪжңүе·®еҲ«гҖӮжүҖд»ҘйҡҸзқҖеҶҷдҪңзҡ„жҺЁиҝӣпјҢе…ідәҺи—Ҹең°еҶңжқ‘зҡ„зӢ¬зү№жҖ§зҡ„жҸҸеҶҷејҖе§Ӣж•ЈеҸ‘зӢ¬зү№зҡ„йӯ…еҠӣгҖӮ

гҖҖгҖҖи®°иҖ…пјҡжңүдәәи®ӨдёәгҖҠзҙ«йқ’зЁһгҖӢе®ҡд№үдёәеҪ“д»Ји—Ҹж—Ҹ“еҘіжҖ§ж–ҮеӯҰ”е°ҸиҜҙжҜ”“еҺҹз”ҹжҖҒ”е°ҸиҜҙжӣҙзІҫзЎ®гҖӮжӮЁеңЁеҲӣдҪңж—¶пјҢдјҡжңүж„ҸиҜҶең°жҠҠиҮӘе·ұж”ҫеңЁдёҖеҗҚеҘіжҖ§дҪң家зҡ„дҪҚзҪ®еҺ»з•Ңе®ҡе’ҢеҪұе“ҚдҪңе“Ғеҗ—пјҹ

гҖҖгҖҖе°јзҺӣжҪҳеӨҡпјҡжІЎжңүпјҢе®Ңе…ЁжІЎжңүгҖӮеҪ“ж—¶е°ұжҳҜжғіеҶҷдҪңдёҖйғЁеҸҚжҳ еҶңжқ‘йўҳжқҗзҡ„е°ҸиҜҙгҖӮе°Өе…¶иҝҷжҳҜжҲ‘зҡ„第дёҖж¬Ўй•ҝзҜҮеҲӣдҪңпјҢеҸҜиғҪеҜ№еә”иҮӘе·ұзҡ„иә«д»ҪпјҢжӣҙеӨҡең°дјҡиҮӘи§үе…іжіЁеҲ°еҘіжҖ§е‘ҪиҝҗгҖӮ

гҖҖгҖҖ继з»ӯе…іжіЁиҘҝи—ҸеҶңжқ‘

гҖҖгҖҖи®°иҖ…пјҡйҖҡиҝҮиҝҷйғЁдҪңе“ҒпјҢжӮЁжғіжү№еҲӨеҸҠдҝқз•ҷд»Җд№Ҳпјҹ

гҖҖгҖҖе°јзҺӣжҪҳеӨҡпјҡдёҖе‘іең°еҺ»и®ІдёҖдёӘж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„дјҳзӮ№пјҢиҖҢдёҚеҺ»и§ҰеҸҠе…¶дёӯзҡ„дёҚи¶іпјҢжҲ‘и®ӨдёәиҝҷдёӘж°‘ж—ҸжҳҜжІЎжңүеёҢжңӣзҡ„гҖӮжүҖд»ҘжҲ‘еңЁзңӢеҫ…д»»дҪ•дәӢж—¶пјҢеёҢжңӣиғҪеҒҡеҲ°еҸҚжҖқжү№еҲӨгҖӮз”ҡиҮіиҝһдёҺеҲ«дәәжҺўи®Ёж–ҮеҢ–ж—¶пјҢжҲ‘д№ҹдёҚдјҡеӣ дёәиҮӘе·ұжҳҜи—Ҹж—ҸпјҢе°ұиҜҙи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–жҳҜеӨҡд№ҲзҒҝзғӮиҫүз…ҢгҖӮиӮҜе®ҡжңүзҒҝзғӮзҡ„дёҖйқўпјҢдҪҶд№ҹжңүзіҹзІ•зҡ„дёҖйқўгҖӮеңЁжҲ‘зҡ„дҪңе“ҒдёӯпјҢеёҢжңӣеҒҡеҲ°е°ұжҳҜж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–дёӯзҡ„зІҫеҚҺпјҢзңҹе–„зҫҺзҡ„йғЁеҲҶиғҪдҝқз•ҷпјҢиҖҢиҗҪеҗҺй”ҷиҜҜзҡ„е°ұжү№еҲӨгҖӮ

гҖҖгҖҖи®°иҖ…пјҡгҖҠзҙ«йқ’зЁһгҖӢд№ӢеҗҺпјҢеҜ№дәҺжңҹеҫ…жӮЁдҪңе“Ғзҡ„иҜ»иҖ…пјҢжҳҜеҗҰжңүдёӢдёҖжӯҘзҡ„еҶҷдҪңи®ЎеҲ’пјҹ

гҖҖгҖҖе°јзҺӣжҪҳеӨҡпјҡжҲ‘зҺ°еңЁдё»иҰҒжҳҜеңЁеҒҡдёҖдәӣзҹӯзҜҮеҲӣдҪңпјҢжҡӮж—¶иҝҳжІЎжңүй•ҝзҜҮе°ҸиҜҙзҡ„еҶҷдҪңи®ЎеҲ’гҖӮдҪҶжҲ‘иҝҳжҳҜдјҡдёҖеҰӮж—ўеҫҖең°е…іжіЁиҘҝи—ҸйӮЈдәӣд»ҺеҶңжқ‘иө°еҗ‘еҹҺеёӮйҮҢзҡ„дәәпјҢ关注他们зҡ„е‘ҪиҝҗгҖӮ