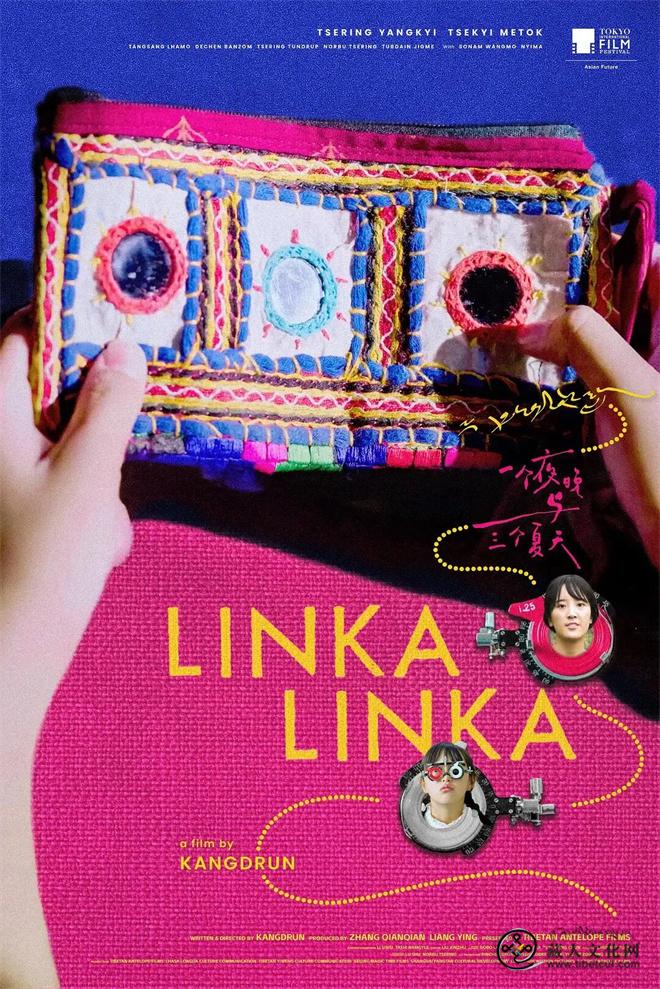

一个夜晚与三个夏天-Linka Linka

一个夜晚与三个夏天-Linka Linka

导演:岗珍

编剧:岗珍

主演:次仁央金 / 次吉美朵 / 德庆边宗 / 唐桑拉姆 / 泽仁顿珠

类型:剧情

制片国家:中国大陆

语言:藏语拉萨方言 / 汉语普通话

上映日期:2025-11-01(东京国际电影节)

《一个夜晚与三个夏天》是藏族导演岗珍的第一部长片作品,此前她始终以藏地的生活与青年文化为观察对象,这一次她将生活在拉萨的青年在快速变动的社会中存在的共同经验以及身份与记忆之间的交互作为创作的对象,将属于西藏Z世代回忆中的那场林卡搬上银幕。

过去人们常以宏大的视角凝视藏地,描绘宗教、土地与社会结构。而以岗珍为代表的来自Z世代的创作者们,ta们将创作重新拉近到个体身上。关注个人经验与文化身份在当下语境中的变动。ta们中的许多人都曾离开家乡,到其他城市求学,岗珍十二岁便离开拉萨,只在夏天回家。她对流行文化与藏地传统的并置有着更切身的感受,也让这种感受流入了影片的叙事与声音之中。片中,电子乐、摇滚与藏族传统乐曲、藏戏并行,彼此交错像是两个世界在同时呼吸。这种声音上的共存,也表达了一种逐渐明晰起来的藏地Z世代的生活态度。

《一个夜晚与三个夏天》是一部将注意力集中在记忆的主观性以及虚构和现实的关系上的电影,女主角桑吉是一个导演,她从北京回到了故乡拉萨准备拍自己的电影,她的电影以童年时代发生的事情为蓝本,在桑吉的电影中童年的桑吉正在经历人生中最重要的一段时期,在影片的开头我们无法区分哪些是桑吉的电影哪些又是回忆,但就像桑吉结尾时在测试视力的仪器中看到远处由虚变实的房子那样,影片也在不断对焦的过程中,让我们看清了那些在真实、记忆和影像之间来回移动的瞬间。

这部电影入围了第38届东京国际电影节亚洲未来竞赛单元,并于昨日在东京迎来世界首映,我们借此机会与岗珍导演进行了一次对话。

《一个夜晚与三个夏天》剧照

《一个夜晚与三个夏天》剧照

深焦:《一个夜晚与三个夏天》这个项目是怎么开始的?

岗珍:我的初中、高中、大学是在广州和北京上的。求学时期,我只有夏季才能回到故乡拉萨。所以我的整个青春期,对家乡的回忆是碎片式的,既真实,又很主观。每次回乡遇到从前的朋友,我都有一种恍如隔世的感觉,我很想把这种感觉写到我的第一部电影里。当我毕业后回到拉萨定居,我尝试回溯这段漫长的经历,萃取我的记忆,并从我真实的朋友身上汲取灵感去塑造人物。比如饰演索索这个角色的演员是我真实生活中很亲近的朋友,索索的性格也很像他本人。我的父亲也饰演了片中主角成年桑吉的父亲。我在真实的空间里,也曾如主人公一样偶遇了自己的童年好友,也就是电影中出现的拉姆这个角色原型。当时是在一个派对里,我遇到了她,但什么也没有发生,让我心里有很多余韵,这些独特的经历、记忆和生命中的奇妙时刻,让我觉得特别想做一个电影长片。

深焦:所以影片中那场在布达拉宫前的派对的场景,其实是你生活中真实发生过的?

岗珍:一半一半,半虚构,半真实吧,在现实里,我确实和小时候的朋友在一个聚会上碰到了,然后也没有认出她,真实事件仅此而已。

深焦:那在《一个夜晚与三个夏天》中,还有什么是你在真实生活中遇到过的事情吗?

岗珍:童年桑吉的故事有一部分是真实的,比如说拿了好朋友的钱包,最后还给了朋友,这个是真实的。但是一些其他的部分是虚构的。包括朋友转学这些都是虚构的。

《一个夜晚与三个夏天》剧照

《一个夜晚与三个夏天》剧照

深焦:电影的前半部分是现在和过去并行的叙事,然后到中段才揭露出来嵌套的方式,为什么会选择这样的叙事安排?

岗珍:这个故事从一开始开始写的时候,就是这样的一个结构,可能来自于我的一种直觉吧。《一个夜晚与三个夏天》一开始是一篇小说,小说的第一个章节就从童年的故事开始;第二章节是少女桑吉的故事;第三章节讲的则是回乡的成年桑吉的经历;最后前两个章节变成了她在拍摄的一个电影。小说里原来是按照这样的顺序写的。但变成剧本之后,就转化成了现在与过去并行的结构。大家看电影的感觉可能是,一开始觉得自己在看一个真实的故事,到最后,才感觉也许只是一个电影而已,但是也有可能是桑吉的回忆,每个人都可能会有自己的理解。我的创作受到阿巴斯的三部曲的影响,在《生生长流》里面,有一个很像纪录片里的片段;但是到了《橄榄树下的情人》,你才会知道那个看起来很像纪录片的片段,其实是导演 NG 了十遍的一个电影中的一个镜头。这让我对于什么是真实、什么是电影,以及电影与真实之间的关系,有了很多的思考。

阿巴斯·基亚罗斯塔米《橄榄树下的情人》

阿巴斯·基亚罗斯塔米《橄榄树下的情人》

深焦:成年桑吉拍的电影对于原始事件而言,进行了什么程度的虚构,有多少东西是虚构的,而有多少东西是真实的。以及在这个故事里,成年桑吉和父亲讨论钱包、成年桑吉与拉姆讨论爷爷去世后的那次见面,她们在回忆自己的童年的时候,对于现实又进行了怎么样的再造。

岗珍:其实我一直都觉得这里面的真实,哪个部分真实或者有多大程度的虚构,不是特别重要。重要的是,我想表达所谓的真实,就是你脑海里的那个真实。你脑海里那个真实,也许并不是客观的真实,我们所构建的所有的精神世界其实都是主观的,桑吉基于自己的记忆和感受拍出来的电影,对拉姆说那个可能根本就不是真实的,拉姆有自己版本的故事,只不过没被拍出来。

《一个夜晚与三个夏天》剧照

《一个夜晚与三个夏天》剧照

深焦:《一个夜晚与三个夏天》的英文片名叫《Linka Linka》,你之前有一部短片也叫做《林卡,林卡》,在《一个夜晚与三个夏天》里也出现很多林卡的场景,林卡为什么如此重要?

岗珍:我从12岁离开家乡,每年只能在夏天回到拉萨这座城市。我童年所有的夏天都是在林卡里度过的。所以拉萨对于我来说,某种程度上就是跟林卡紧密关联的。首先林卡是拉萨人非常重要和有代表性的一种生活方式。然后在这个电影里,主人公桑吉有两个重要的转折点,一个在她的童年,一个在她的少年阶段,就是欢送她去上初中的那场戏,我故意把这两场重要的戏,都设置在了林卡这个场景里。同时,我觉得林卡对于我来说,也代代表这一种乐园。作为英文的片名,会带着“童年的乐园”的涵义。

深焦:刚刚说到林卡里使用的音乐,你在片中使用了很多音乐,比如说林卡里的宫廷乐、桑吉父亲排演的藏戏,还有其他的配乐。我发现藏族的传统的歌曲,它只作为环境音而出现,而没有真正的作为配乐而使用,反而配乐都是相当现代的音乐?

岗珍:我自己蛮关注音乐的,以前拍过一个音乐类的纪录片,是西藏天杵乐队的纪录片,我自己小的时候也喜欢听摇滚乐,电子音乐。所以一开始为这个片子考虑配乐的时候,我当下就决定要使用到电子乐,也是根据这样的音乐风格去寻找配乐老师的。另外片子里主人公唱的歌是天杵乐队的,在我这一代童年时候,藏语摇滚乐很流行。包括桑吉和拉姆在溜冰场里用的,也是羚羊角乐队的摇滚乐。此外,因为拉萨的很多年轻人,是非常喜欢嘻哈音乐的,所以片尾曲就故意选择了一首 说唱歌曲,唱这首歌的朋友是拉萨非常本地的一位说唱歌手,我经常听他的音乐。他的拉萨话唱腔很有调调,所以就用了他的音乐。最后,片子里也用了囊玛堆谐(西藏卫藏地区最具代表性的古典藏族歌舞艺术形式),因为一提到林卡,我自己就首先会想到囊玛堆谐这个乐种,小时候每次去过林卡,林卡里都环绕着这样的声音,这样的声音是林卡这个空间里非常重要的组成部分。所以就为林卡选择了囊玛堆谐作为背景音乐。我希望片子里的音乐元素是多元的。

《一个夜晚与三个夏天》剧照

《一个夜晚与三个夏天》剧照

深焦:在桑吉要离开西藏去上学的时候,家人们举行了一场林卡。那里有一个桑吉端着食物去找爷爷的情节,这一场戏在本片中非常重要,可以讲讲吗?

岗珍:这场戏在拍摄的时候,当时镜头从天空摇到树,从远景摇到妈妈在献哈达,然后大人们在唱歌的时候。我自己在现场特别想哭,因为我就是这么过来的,我和我身边的很多朋友,在小的时候考上中学,都是这么过来的。家人们都会为我们在林卡举行一场欢送,那个镜头似乎复刻了那个时候的自己。而且出演那场戏的全都是我真实的亲戚,因为这个电影拍摄的资金也非常有限,所以群戏基本都是都是亲朋好友来帮忙。当那些熟悉的面孔都出现在镜头里,那里面有我的奶奶,我的小姨,她们都在那里,我尤其感动。片场也有别的有同样经历的朋友会说,很像他们小时候经历过的欢送。

深焦:也是在这场戏附近,老年的父亲和饰演中年的父亲的演员,他们在拍摄场地见面了,成年的桑吉和少年桑吉演员,他们也是同时坐在一起的。这四个角色都同时出现在那个镜头里。想知道这种原型人物和饰演原型人物的演员同时出现是有什么考虑吗?

岗珍:我是觉得这样很有趣,因为某种程度上可以把演员当成他们的过去,同时我们又不断得提示观众,这些演员出演的只是桑吉在拍的电影。就是有人物的过去与现在并置在同一个空间里的感觉。

深焦:会不会也想要提醒观众,你就是在看一部电影。

岗珍:也许。在杀青戏老年父亲念诗的空间中,少女桑吉、成年桑吉、老年父亲、中年父亲都出现在同一个空间里,我就是通过并置给观众某些暗示。

深焦:你本身就是一个导演,会不会觉得自己就是这个嵌套结构的最外面的一层?

岗珍:是的,之前还有一场这四个人一起拍杀青照的一场戏,就是觉得那这个摄影机外,最后一层就是我,这样环环相扣的结构,最后那场戏删掉了。

深焦:这个故事大量探讨了记忆、虚构还有现实关系。为什么在关于虚构和回忆的电影中,开头的部分却用很多笔墨描写了家庭生活的细节,比如代际之间的隔阂,长辈对于性别的看法,成年桑吉在聚会场景中的失落,甚至找工作的失意这种更切实、具体的内容呢?

岗珍:我一直希望虚实能恰当地结合,这两种元素并不矛盾。加上我自己此前在观看其他的藏语电影时,关于“Z世代”这些年轻人生活经验的内容特别少。所以只是想把我自己看到的、感受到的,或者当下在拉萨这个空间里的生活经验呈现在大银幕上。比如说我们在吃什么饭,听什么音乐,关心什么话题。也是对我自己经历的时代和空间的一种记录,对于我自己来说,还是蛮重要的。

深焦:作为一位影迷,哪些导演对你的影响会比较大,或者哪些特定电影对你的影响会比较大呢?

岗珍:我喜欢的导演挺多的。最早的时候,小津安二郎的电影对我影响很大。小津的电影里面有两点,第一点是他的日本物哀美学,淡淡的哀伤,特别类似我感受到的“卫藏文化”(藏族三大方言区“卫藏、康巴、安多”中以拉萨为中心的核心文化体系)这种艺术风格的情绪,比如说囊玛堆谐这样的音乐。囊玛堆谐是非常具有卫藏特点的乐种,它的词是非常美的,它的曲调是婉转的。它传达出来的情绪,让我觉得很接近我在看小津的电影里感受到的那种情绪,看似很平静,但又很忧伤。这让我感觉到艺术的相通之处。另外是父女关系的塑造,我特别喜欢小津电影对父女关系的塑造。可能是因为我自己跟我爸的关系也稍微特别吧。所以,这两点会让我在早期很喜欢看小津的电影。另外近年的肖恩·贝克、安德里亚·阿诺德的电影我也挺喜欢。因为我自己本身就蛮关注亚文化、青年文化。另外我也很喜欢布列松、阿巴斯的作品。

深焦:成年的桑吉经常处于一种被无意识忽视的状态,童年的桑吉也会时常会在这种状态中,为什么?

岗珍:我特别想呈现出成年桑吉的中间状态,因为她已经没有办法像原来一样完全融入她的故乡了,她离开了很久。然后她又是这个地方的人,这种中间状态可能也是文化的中间状态。

深焦:在这个电影里有很多种不同的摄影机的使用,比如说手持DV或者是中年父亲的相机,还有电视台采访用的相机,以及成年桑吉拍摄片场出现的摄影机。手持DV在套层的不同层级里都有使用,这些摄影机的使用有什么考虑吗?

岗珍:DV是勾连成年线和童年线之间关系的一把钥匙。因为童年里,爸爸就在用 DV 拍林卡里的小桑吉,那成年桑吉在用那台 DV寻找她童年过林卡的地方,就勾连起现在和过去,勾连起了戏里、戏中戏和戏外。其他摄影机的使用,我觉得可能还是主要跟剧情结构有关,还是想展示她在拍一部电影,也想要提示观众电影之外存在的现实。

《一个夜晚与三个夏天》剧照

《一个夜晚与三个夏天》剧照

深焦:之前你提到,拍摄的时候,很多角色都是周围的亲朋好友来演,有很多素人演员。我觉得选的演员都很合适,想知道选角工作是怎么进行的?

岗珍:我们的儿童演员也是非职业的,当时是去了很多模特班,因为拉萨的职业演员相对比较少,选角相对来说比较困难,需要花费很多时间,得不停的去搜寻和和试戏,成年演员和儿童演员都是这样选出来的。演员其实我还是比较相信面孔论,这是我自己对于表演,对于选角的一个想法,我觉得只要面孔对了,就只需要让ta不断地重复,不断重复很多遍那个角色该采取的行动和做的表情,然后他会成为那个人物。我大概记得这是布列松说的一种工作方法,这个方法对我来说还蛮有用的。

深焦:有很多有意思的场景,比如林卡的场地、寺庙、童年桑吉和拉姆走路聊天的巷子,堪景是怎么进行的?

岗珍:对于我来说,这种工作都会前置得比较早。这可能也是作为一位本地人最大的一个优势吧,因为我是拉萨人也定居在拉萨,所以不需要安排一个专门的时间段去找景。平时生活里我散步,也会有意识地判断,这个空间是否适合拍一场什么样的戏。对我来说,堪景,还有选演员这些工作都是前置的。因为拍摄小成本电影,我必须要让自己提前完成很多的准备工作。然后到开机的时候人所有人到齐了,就能立刻运转起来。

《一个夜晚与三个夏天》剧照

《一个夜晚与三个夏天》剧照

深焦:片中还有比较重要的一点是桑吉的近视,近视有什么样的含义呢?

岗珍:第一,我觉得可能我们在每一个成长阶段,都会有一个身体性的一种本能反应。某一阶段发生了比较重要的变动,身体就会做出一些反应,它不只是对一个事件的反应动作,而是说从主观精神的层面,加上肉体,都会产生一系列的变化。我特别想要把身体层面的这种反应带到事件的过程中。然后第二,就是桑吉看待事情,从虚到实的渐变的过程,配眼镜的过程就是会经历视觉上的渐变,我们对于事物的理解也是这样的,有一个渐变的过程。

深焦:之后还会继续在西藏拍电影吗?或者还会继续拍西藏相关的题材吗?

岗珍:会的,正在筹备我的第二部长片,也想在各种间隙去多尝试各种短片。