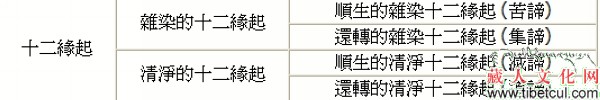

гААгААеЗЇзФЯеЬ®еЫЫеЈЭж≥ЄеЃЪзЪДжЭЬж∞ЄељђжХЩжОИеЬ®еМЧдЇђеЈ•дљЬеЈ≤жХіжХі20еєігАВжЬАеИЭдїОеЫЫеЈЭе§Іе≠¶жѓХдЄЪпЉМеИЖйЕНеИ∞еЃЙ匚賥質е≠¶йЩҐеЈ•дљЬпЉМеРОжЭ•иАГеЕ•еЫЫеЈЭзЬБз§ЊдЉЪзІСе≠¶йЩҐпЉМиЈЯйЪПжИСеЫљиСЧеРНиЧПе≠¶еЃґдїїдєГеЉЇжХЩжОИз†Фдє†еЇЈиЧПпЉМз°Хе£ЂжѓХдЄЪеРОеИЖйЕНеИ∞еМЧдЇђзЪДдЄ≠еЫљиЧПе≠¶з†Фз©ґдЄ≠ењГеЈ•дљЬгАВжЬЯйЧіпЉМиАГеЕ•дЄ≠еЫљз§ЊдЉЪзІСе≠¶йЩҐз†Фз©ґзФЯйЩҐпЉМжФїиѓїи•њиЧПеОЖеП≤з†Фз©ґжЦєеРСеНЪе£Ђе≠¶дљНпЉМеРОеПИеИ∞еУИдљЫе§Іе≠¶гАБжВЙе∞ЉзРЖеЈ•е§Іе≠¶гАБдЉѓеЕЛеИ©еК†еЈЮе§Іе≠¶гАБеК†жЛње§ІпЉИ檕姙еНОпЉЙз≠ЙеЫље§ЦзЪДе§Іе≠¶еТМзІСз†ФжЬЇжЮДе≠¶дє†гАБиАГеѓЯгАБиЃ≤е≠¶гАБеБЪиЃњйЧЃе≠¶иАЕгАВжЭЬжХЩжОИеЬ®е≠¶жЬѓзЪДйБУиЈѓдЄКеПѓи∞УдЄАиЈѓиКђиК≥пЉМдЄНдїЕеЬ®иЧПе≠¶з†Фз©ґйҐЖеЯЯзХЩдЄЛдЇЖиЗ™еЈ±еЭЪеЃЮзЪДиДЪеН∞пЉМдєЯдЄЇдЄ≠еЫљиЧПе≠¶еТМиЧПе≠¶жЦ∞зФЯеКЫйЗПзЪДеЯєеЕїеБЪеЗЇдЇЖзЛђзЙєиі°зМЃгАВдїЦе§Ъжђ°ињЫиЧПиАГеѓЯпЉМеєґжЄЄе≠¶жµЈе§ЦпЉМеПЧиБШдЄЇзЊОеЫљвАЬдЄЬи•њжЦєдЄ≠ењГвАЭйЂШзЇІз†Фз©ґеСШпЉМзїПеЄЄеЗЇеЄ≠еЫљйЩЕиЧПе≠¶жіїеК®пЉМеЬ®иЧПе≠¶з†Фз©ґйҐЖеЯЯиЊЫеЛ§иАХиАШеТМе•Фж≥ҐгАВе∞±еЬ®ињЩжђ°йЗЗиЃњзЪДжЧґеАЩпЉМжЭЬжХЩжОИињШеЬ®йЧ®е§іж≤ЯеТМдЄ≠еЫљиЧПе≠¶з†Фз©ґдЄ≠ењГзЪДеЫљйЩЕдЉЪиЃЃдєЛйЧіжЭ•еЫЮз©њжҐ≠гАВиЩљзДґеЫ†дЄЇеН†зФ®дЇЖдїЦеЃЭиіµзЪДжЧґйЧіењГжЬЙж≠ЙзЦЪпЉМдљЖеЗЇдЇОеѓєжЭЬжХЩжОИеЬ®ињЩжђ°еМЧдЇђиЧПе≠¶иЃ®иЃЇдЉЪдЄКеПСи®АжЧ†ж≥ХжКСеИґзЪДеЕіиґ£пЉМзђФиАЕињШжШѓеЖТжШІзЇ¶дЄЛдЇЖдЄУиЃњгАВиІБйЭҐдєЛеРОпЉМињЩдљНеЬ®жИСеН∞и±°йЗМеЊИжЬЙжАІж†ЉзЪДиЧПе≠¶дЄУеЃґи°®зО∞еЗЇиЃ©дЇЇйТ¶дљ©еТМжДЯеК®зЪДйЪПеТМпЉМеЬ®дЄНйХњзЪДжЧґйЧійЗМпЉМжЭЬжХЩжОИжЈ±еЕ•жµЕеЗЇеЬ∞еРСжИСдїЛзїНдЇЖжЬЙеЕ≥иЧПдЉ†дљЫжХЩи•њеМЦзЪДеЗ†дЄ™йЧЃйҐШгАВ

гААгААеЕ≥дЇОвАЬдїАдєИжШѓиЧПдЉ†дљЫжХЩзЪДи•њеМЦвАЭ

гААгААеЬ®и∞ИеИ∞ињЩдЄ™йЧЃйҐШжЧґпЉМжЭЬжХЩжОИиІ£йЗКиѓіпЉЪдљЫжХЩињЫеЕ•ж±ЙеЬ∞пЉМ嚥жИРж±ЙжЦЗеМЦиГМжЩѓдЄЛзЪДзЛђзɺ嚥еЉПзЪДж±ЙдЉ†дљЫжХЩпЉЫињЫеЕ•иЧПеЬ∞пЉМ嚥жИРиЧПжЧПжЦЗеМЦиГМжЩѓдЄЛзЪД嚥еЉПзЪДиЧПдЉ†дљЫжХЩпЉЫеРМж†ЈпЉМ20дЄЦзЇ™дЄ≠еПґдї•жЭ•пЉМйЪПзЭАиЧПдЉ†дљЫжХЩзЪДи•њжЄРпЉМдЄЇдЇЖзФЯе≠ШгАБеПСе±ХеТМеРЄеЉХи•њжЦєдњ°еЊТпЉМиЧПдЉ†дљЫжХЩеГІдЇЇдЄНеЊЧдЄНйАВеЇФи•њжЦєзЪДз§ЊдЉЪгАБжЦЗеМЦгАБзФЯжіїжЦєеЉПдєГиЗ≥дїЈеАЉиІВпЉМеПЧи•њжЦєжЦЗеМЦзОѓеҐГзЪДзЖПжЯУпЉМи°®зО∞еЗЇи•њжЦєз§ЊдЉЪжЦЗеМЦзЪДжµУеОЪиЙ≤ељ©пЉМ嚥жИРдЄОдЉ†зїЯиЧПдЉ†дљЫжХЩеЕЈжЬЙжШОжШЊеЈЃеЉВзЪДи•њжЦєеЉПзЪДиЧПдЉ†дљЫжХЩпЉМжЭЬжХЩжОИжККињЩзІНзО∞и±°зІ∞дЄЇиЧПдЉ†дљЫжХЩзЪДи•њеМЦгАВ

гААгААжЭЬжХЩжОИиЃ§дЄЇпЉМеПѓдї•дїОдЄЙдЄ™е±ВйЭҐиЃ§иѓЖиЧПдЉ†дљЫжХЩзЪДи•њеМЦпЉЪдЄАжШѓзЙ©иі®е±ВйЭҐзЪДи•њеМЦпЉМжѓФе¶ВиЧПдЉ†дљЫжХЩжіїеК®еЬЇжЙАеЬ®дЄ≠еЫљиЧПеМЇжШѓеѓЇйЩҐпЉМиАМеИ∞дЇЖи•њжЦєпЉМзФ±дЇОзїПиієеТМеЬЇеЬ∞жЙАйЩРпЉМеК†дЄКе§Іе§ЪжХ∞дљЫдЇЛеЬЇжЙАйГљжЭ•иЗ™дЇОи•њжЦєдЇЇзЪДжНР赆пЉМеЫ†иАМжіїеК®еЬЇжЙАеПШжИРдЇЖи•њеЉПй£Ож†ЉзЪДеїЇз≠СпЉМиЧПеМЇдЉ†зїЯеѓЇйЩҐеПШжИРдЇЖдљЫж≥ХдЄ≠ењГпЉИDharma centersпЉЙеТМеЭРз¶ЕдЄ≠ењГпЉИmeditation centersпЉЙпЉМеЬ®еЫљеЖЕжЧґжЙАеЕЈжЬЙзЪДе§ІзїПе†ВзЪДеѓЇйЩҐеїЇз≠Сж†ЈеЉПе∞±жґИ姱дЇЖпЉЫдЇМжШѓз≤Њз•Юе±ВйЭҐзЪДи•њеМЦпЉМдЉ†зїЯзЪДиЧПдЉ†дљЫжХЩеПѓдї•ж¶ВжЛђдЄЇеЕ≠дЄ™е≠ЧпЉЪйЧїгАБжАЭгАБдњЃгАБиЃ≤гАБиЊ©гАБиСЧгАВеИ∞дЇЖи•њжЦєпЉМињЩеЕ≠дЄ™е≠ЧзЪДеЖЕжґµдєЯеПСзФЯдЇЖжФєеПШгАВжѓФе¶ВвАЬиЃ≤вАЭпЉМеЬ®еЫљеЖЕжШѓеЦЗеШЫзїЩеЦЗеШЫиЃ≤пЉМзФ®зЪДжШѓиЧПиѓ≠пЉМеИ∞дЇЖи•њжЦєеИЩеПШжИРдЇЖеЦЗеШЫзїЩи•њжЦєдЇЇиЃ≤пЉМзФ®зЪДжШѓиЛ±иѓ≠пЉЫеПИжѓФе¶ВвАЬжАЭвАЭпЉМеЬ®иЧПеЬ∞зФ®зЪДжШѓиЧПжЧПзЪДжАЭзїіжЦєеЉПпЉМеИ∞дЇЖи•њжЦєе∞±и¶БзФ®и•њжЦєзЪДжАЭзїіжЦєеЉПпЉМеГПиЧПжЧПдЇЇжПРеИ∞жѓНдЇ≤йГљиЃ≤з©ґе≠ЭпЉМиАМи•њжЦєдЇЇеѓєж≠§е∞±еЊИйЪЊзРЖиІ£пЉМдїЦдїђеП™иГљзФ®иЗ™еЈ±зЪДжАЭзїіжЦєеЉПжЭ•еѓєжѓНдЇ≤ињЩдЄ™ж¶ВењµињЫи°МжАЭиАГпЉЫдЄЙжШѓеИґеЇ¶е±ВйЭҐзЪДи•њеМЦпЉМдЉ†зїЯзЪДе≠¶зїПеИґеЇ¶еТМжіїдљЫиљђдЄЦеИґеЇ¶дєЯжЙУдЄКдЇЖжЈ±жЈ±зЪДи•њжЦєзГЩеН∞пЉМе¶ВжМЙзЕІдЉ†зїЯзЪДе≠¶зїПеИґеЇ¶пЉМдЄАдЄ™ж†Љй≤БжіЊеЦЗеШЫи¶БзФ®20е§ЪеєізЪДжЧґйЧіе≠¶дє†жШЊеѓЖзїПиЃЇпЉМиАМеЬ®и•њжЦєе≠¶зїПжЧґй׳襀犩зЯ≠жИРеЗ†дЄ™жЬИпЉМеПИжѓФе¶ВжМЙзЕІиЧПдЉ†дљЫжХЩдї™иљ®пЉМжіїдљЫиљђдЄЦи¶БеИ∞з•Юе±±еЬ£жєЦиІВзЬЛеРЙзЫЄз≠ЙпЉМи•њжЦєдЇЇеЫ†дЄЇж≤°жЬЙињЩж†ЈзЪДжЭ°дїґиЗ™зДґдєЯе∞±зЬБзХ•дЇЖињЩж†ЈзЪДз®ЛеЇПпЉМиАМдЄФињШеЫ†еЬ∞еИґеЃЬпЉМвАЬе∞±еЬ∞еПЦжЭРвАЭпЉМиЃ§еЃЪдЇЖдЄАдЇЫжіЛжіїдљЫгАВ

гААгААеЕ≥дЇОвАЬиЧПдЉ†дљЫжХЩи•њеМЦињЫз®ЛвАЭ

гААгААжЭЬжХЩжОИиѓіпЉМиЧПдЉ†дљЫжХЩзЪДи•њеМЦеЃЮйЩЕдЄКжШѓеТМиЧПдЉ†дљЫжХЩзЪДи•њжЄРеРМж≠•ињЫи°МзЪДгАВжЬАеИЭжШѓи•њжЦєзЪДжОҐйЩ©еЃґгАБдЉ†жХЩе£ЂгАБеЖЫдЇЇжЭ•еИ∞и•њиЧПжО•иІ¶дЇЖиЧПжЧПжЦЗеМЦеТМиЧПдЉ†дљЫжХЩпЉМиАМеРОйАЪињЗжЄЄиЃ∞гАБжК•еСКз≠Й嚥еЉПе∞ЖдїЦдїђзЪДжЙАиІБжЙАйЧїиЃ∞ељХдЄЛжЭ•дЉ†еЕ•и•њжЦєдЄЦзХМгАВдЇОжШѓпЉМи•њжЦєзЪДжАЭзїіжЦєеЉПгАБз§ЊдЉЪжЦЗеМЦе∞±еЉАеІЛдЇЖеТМиЧПдЉ†дљЫжХЩзЪДзЫЄдЇТдљЬзФ®гАВдїОжЯРзІНжДПдєЙдЄКиѓіпЉМдїОиЧПдЉ†дљЫжХЩдЉ†еЕ•и•њжЦєдєЛжЧ•иµЈпЉМе∞±еЉАеІЛдЇЖиЧПдЉ†дљЫжХЩи•њеМЦзЪДињЗз®ЛпЉЫиЧПдЉ†дљЫжХЩи•њжЄРзЪДињЗз®Ле∞±жШѓи•њеМЦзЪДињЗз®ЛгАВ

гААгААжЭЬж∞ЄељђиЃ§дЄЇпЉМиЧПдЉ†дљЫжХЩзЪДи•њжЄРеПѓдї•еИЖдЄЇдЄЙдЄ™йШґжЃµпЉЪпЉИдЄАпЉЙиЗ™1950еєідї£иµЈдїОдЄ≠еЫљи•њиЧПеЉАеІЛеРСеНЧдЇЪеТМжђІзЊОдЉ†жТ≠пЉМдї•ж†Љи•њжЧЇжЭ∞дЄЇдї£и°®гАВињЩдЄ™жЧґжЬЯжµБдЇ°иЧПдЇЇеИ∞иЊЊеН∞еЇ¶пЉМдЄАжЦєйЭҐдњГињЫдЇЖеН∞еЇ¶дљЫжХЩзЪДе§НеЕіпЉМеП¶дЄАжЦєйЭҐеПИдљњеН∞еЇ¶жИРдЄЇиЧПдЉ†дљЫжХЩи•њжЄРзЪДдЄАдЄ™дЄ≠иљђзЂЩгАВдЄЇдЇЖдЇЖиІ£еТМз†Фз©ґиЧПдЉ†дљЫжХЩгАБеѓїж±Вдњ°дї∞пЉМеЊИе§Ъи•њжЦєдЇЇжЕХеРНиАМжЭ•гАВпЉИдЇМпЉЙ1960пЉН1970еєідї£дїОеНЧдЇЪеРСжђІжі≤еТМеМЧзЊОдЉ†жТ≠пЉМдї•жЫ≤еШЙдї≤еЈігАБиЊЊе°ШжіїдљЫгАБиР®ињ¶иЊЊйТ¶гАБеЩґй≤БжіїдљЫз≠ЙдЄЇдї£и°®пЉЫпЉИдЄЙпЉЙиЗ™1980еєідї£дї•жЭ•дїОдЄ≠еЫљиЧПеМЇгАБеНЧдЇЪеРСи•њжЦєдЉ†жТ≠гАВињЩдЄ™жЧґеАЩдЄ≠еЫљжФєйЭ©еЉАжФЊпЉМеЫљеЖЕдЄНе∞СиЧПе≠¶еЃґгАБеЦЗеШЫиµ∞еЗЇеЫљйЧ®еИ∞и•њжЦєиЃ≤е≠¶гАБдЉ†ж≥ХпЉМжЙ©е§ІдЇЖиЧПдЉ†дљЫжХЩзЪДдЉ†жТ≠еТМељ±еУНгАВ

гААгААиЧПдЉ†дљЫжХЩдЄКеЄИеЬ®и•њжЦєиЃ≤зїПиѓіж≥ХеЈ≤еНКдЄ™е§ЪдЄЦзЇ™пЉМеИ∞1960еєідї£пЉМиЧПдЉ†дљЫжХЩзЪДеЫЫе§ІжХЩжіЊзЪДдЄКеЄИе∞±еЈ≤еИ∞иЊЊеМЧзЊОгАВж†Љй≤БжіЊзЪДж†Љи•њжЧЇжЭ∞дЇО1955еєіеИ∞иЊЊзЊОеЫљпЉМеєґеЬ®жЦ∞ж≥љи•њеЈЮеНОзЫЫй°њйХЗзЪДFreewood AcresеїЇзЂЛдЇЖзЊОеЫљиЧПдЉ†дљЫжХЩеѓЇйЩҐгАВйЪПеРОзСЯжЫЉгАБйЬНжЩЃйЗСжЦѓеТМеЕЛйЗМжЦѓжЙШе§ЂжИРдЄЇж†Љи•њжЧЇжЭ∞зЪДеЉЯе≠РгАВ1960еєіпЉМиР®ињ¶жіЊзЪДеЊЈйЫДжіїдљЫеЇФиБШеИ∞и•њйЫЕеЫЊеНОзЫЫй°ње§Іе≠¶пЉМдЄОе®БеИ©жХЩжОИеРИдљЬињЫи°Ми•њиЧПз†Фз©ґй°єзЫЃгАВ憊蕜糥壳дЇО1967еєіеПЧиБШиОЈе®БжЦѓеЇЈиЊЫе§Іе≠¶зЪДжХЩеЄ≠гАВеЦЗеШЫеЬЯзЩїзЫКи•њеТМеЦЗеШЫ糥壳忯зЂЛдЇЖвАЬдњЭжК§е§ІдєШдЉ†зїЯеЯЇйЗСдЉЪвАЭпЉИFPMTпЉЙпЉМињЩдЄ§дљНдЄКеЄИдЇО1970еєідї£еИЭеЉАеІЛеЬ®зЊОеЫљжЄЄеОЖеТМдЉ†ж≥ХгАВеЃБзОЫжіЊдЄКеЄИиЊЊе°ШжіїдљЫдЇО1968еєіеИ∞иЊЊеК†еЈЮдЉѓеЕЛеИ©пЉМеєґдЇО1969еєіеИЫеїЇдЇЖвАЬи•њиЧПеЃБзОЫжіЊеЭРз¶ЕдЄ≠ењГвАЭеТМиЊЊз£®еЗЇзЙИз§ЊгАВеП¶дЄАдљНеЃБзОЫжіЊдЄКеЄИ糥еШЙжіїдљЫеЫ†еЗЇзЙИгАКи•њиЧПзФЯж≠їдєЛдє¶гАЛиАМйЧїеРНгАВеЩґдЄЊжіЊдЄКеЄИжЫ≤еШЙдї≤еЈідЇО1970еєіеИ∞иЊЊеЉЧиТЩзЙєеЈЮзЪДеЈіеЛТзЙєпЉМеєґеїЇзЂЛдЇЖвАЬиЩОе∞ЊвАЭеѓЇпЉМеРОжЭ•жЫіеРНдЄЇвАЬеЩґзОЫжЫ≤жЮЧвАЭгАВеЩґй≤БжіїдљЫдЇО1970еєідї£еИЭеИ∞иЊЊдЄНеИЧ饆еУ•дЉ¶жѓФдЇЪпЉМеРОиЊЧиљђеИ∞зЊОеЫљгАВдЇОжШѓпЉМеЬ®е§ІзЇ¶15еєіеЖЕпЉМиЧПдЉ†дљЫжХЩеЫЫе§ІжХЩжіЊйГљеЬ®еМЧзЊОзЪДеЬЯеЬ∞дЄКзЂЛиґ≥гАВжЬАжЧ©еИ∞иЊЊзЊОеЫљзЪДињЩдЇЫдЄКеЄИдїђе§Іе§ЪеОїдЄЦпЉМдљЖжШѓдїЦдїђзЪДжХЩдєЙеЊЧеИ∞дЇЖеЉЯе≠РдїђзЪДдЉ†жЙњгАВ

гААгААеЕ≥дЇОвАЬиЧПдЉ†дљЫжХЩи•њеМЦзЪДеК®еКЫвАЭ

гААгААжЭЬж∞ЄељђиЃ§дЄЇпЉМиЧПдЉ†дљЫжХЩи•њеМЦзЪДеК®еКЫпЉМжЬЙеЃЧжХЩпЉНз≤Њз•ЮпЉНењГзРЖеК®еКЫгАБжЦЗеМЦпЉНе≠¶жЬѓеК®еКЫпЉМдї•еПКзїПжµОеТМзЙ©иі®еК®еКЫгАВиАМеЕ≥йФЃзЪДеК®еКЫеИЩжШѓдЄЦдњЧеМЦгАБи•њеМЦеТМзО∞дї£еМЦгАВдЉ†жТ≠иАЕвАХвАХиЧПжЧПеЦЗеШЫеТМжО•еПЧиАЕвАХвАХи•њжЦєдЇЇпЉИеМЕжЛђдњ°еЊТеТМињљйЪПиАЕгАБз†Фз©ґдЇЇеСШеТМжХЩеЄИгАБжДЯеЕіиґ£зЪДдЇЇпЉЙйГљеЬ®ињЩдЄАињЗз®ЛдЄ≠жЙЃжЉФдЇЖйЗНи¶БзЪДиІТиЙ≤гАВиЧПдЉ†дљЫжХЩи•њеМЦзЪДеК®еКЫжЭ•жЇРдЇОеЄИзФЯеПКдЉ†жТ≠иАЕеТМжО•еПЧиАЕзЪДдЇТеК®гАБеРИдљЬеТМдЇ§жµБгАВ

гААгААеЬ®и•њжЄРеєґжЙОж†єдєЛеРОпЉМдЄАдЇЫиЧПдЉ†дљЫжХЩдЄКеЄИдЊњиЗіеКЫдЇОйАВеЇФи•њжЦєз§ЊдЉЪгАБеПСе±ХиЧПдЉ†дљЫжХЩгАВдїЦдїђй¶ЦеЕИеїЇзЂЛеѓЇеЇЩгАБдљЫж≥ХдЄ≠ењГгАБеЭРз¶ЕдЄ≠ењГеТМеЗЇзЙИз§Њз≠ЙжЬЇжЮДпЉМзДґеРОе∞љеКЫе≠¶дє†иЛ±иѓ≠пЉМдї•дЊњиЃ≤иІ£иЧПдЉ†дљЫжХЩгАБзРЖиІ£и•њжЦєжЦЗеМЦеТМйАВеЇФи•њжЦєзЪДзФЯжіїжЦєеЉПгАВйЪПеРОпЉМдїЦдїђеЬ®и•њжЦєеЫљеЃґжХЩжОИиЧПдЉ†дљЫжХЩпЉМеРЄеЉХдЇЖиЃЄе§Ъи•њжЦєдњ°еЊТеТМињљйЪПиАЕгАВеЫ†ж≠§пЉМе§Іе§ЪжХ∞иЧПжЧПеЦЗеШЫйАРжЄРеЕЛжЬНдЇЖиѓ≠и®АеТМжЦЗеМЦйЪЬзҐНпЉМйЩНдљОдЇЖжЦЗеМЦеЖ≤еЗїпЉМдїОиАМиЊГењЂйАВеЇФдЇЖи•њжЦєз§ЊдЉЪгАВињЩдЄАйАВеЇФињЗз®ЛдљУзО∞дЇЖи•њеМЦгАБдЄЦдњЧеМЦеТМзО∞дї£еМЦзЪДзЙєеЊБгАВ

гААгААдїОжО•еПЧиАЕвАФвАФи•њжЦєдЇЇзЪДиІТеЇ¶жЭ•зЬЛиЧПдЉ†дљЫжХЩзЪДи•њеМЦпЉМжЭЬжХЩжОИжМЗеЗЇдЄ§дЄ™еАЉеЊЧж≥®жДПзЪДеЫ†зі†пЉМдЄАдЄ™жШѓи•њжЦєиЧПе≠¶дЄУеЃґе≠¶иАЕдїђеѓєиЧПдЉ†дљЫжХЩзЪДеЉХињЫгАБз†Фз©ґеТМдїЛзїНгАВињЩдЇЫдЇЇеЬ®жО•иІ¶еТМи°®иЊЊиЧПдЉ†дљЫжХЩињЗз®ЛдЄ≠зФ®зЪДиѓ≠и®АжШѓиЛ±иѓ≠пЉМиѓ†йЗКзЪДжЦєеЉПдєЯжШѓи•њеЉПзЪДгАВињЩж†Је∞±дЄНеПѓйБњеЕНеЬ∞еЬ®иЧПдЉ†дљЫжХЩдЄКжЙУдЄКдЇЖи•њжЦєжЦЗеМЦзЪДзГЩеН∞гАВеП¶дЄАдЄ™жШѓиЧПдЉ†дљЫжХЩдњ°еЊТеТМињљйЪПиАЕзЪДзРЖиІ£еТМеЃЮиЈµпЉМдїЦдїђдЄНжШѓиЧПдЇЇпЉМжЧ†ж≥ХдЇІзФЯеЬ∞йБУзЪДиЧПжЧПжЦЗеМЦдЄЛеѓєдњ°дї∞зЪДзРЖиІ£гАВжИЦиАЕиѓідїЦдїђжЫіе§ЪзЪДжШѓеЭЪжМБеЬ®и•њжЦєжЦЗеМЦзЪДиГМжЩѓдЄЛжЭ•зРЖиІ£еєґжФєеПШиЧПдЉ†дљЫжХЩзЪДеЖЕжґµпЉМеН≥дљњжШѓеЗЖз°ЃдЇЖиІ£дЇЖжЯРдЄ™жХЩдєЙзЪДзЬЯеЃЮеЖЕжґµпЉМдїЦдїђдєЯдЉЪж†єжНЃиЗ™еЈ±зЪДзФЯжіїеТМжЦЗеМЦжЦєеЉПеѓєж≠§ињЫи°МеИ†жФєгАБеПЦиИНгАВжЭЬжХЩжОИзФ®дЇЖдЄАдЄ™иЛ±жЦЗжݕ嚥偺ињЩзІНжЦєеЉПпЉЪвАЬself helpвАЭпЉМеН≥дЄЇдЇЖиЗ™еЈ±зЪДеИ©зЫКжЭ•еѓєиЧПдЉ†дљЫжХЩињЫи°МиЗ™еК©еЉПзЪДзРЖиІ£гАВ

гААгААеЕ≥дЇОвАЬи•њеМЦеѓєиЧПдЉ†дљЫжХЩзЪДељ±еУНвАЭ

гААгААжЭЬжХЩжОИиѓіпЉМиЗ™1960еєідї£иµЈпЉМзФ±дЇОеѓєи•њжЦєдЇЇе∞§еЕґжШѓдњ°еЊТеЕЈжЬЙзЛђзЙєзЪДз•ЮзІШжДЯеТМеРЄеЉХеКЫпЉМиЧПдЉ†дљЫжХЩе∞±еЉАеІЛеЬ®и•њжЦєзЪДзЫЫи°МгАВйЪПзЭАи•њжЦєдЇЇеѓєиЧПдЉ†дљЫжХЩзЪДзРЖиІ£еТМз†Фз©ґзЪДе±ХеЉАпЉМиґКжЭ•иґКе§ЪзЪДдЇЇињљйЪПиЧПдЉ†дљЫжХЩдЄКеЄИгАВеЫ†ж≠§пЉМиЧПдЉ†дљЫжХЩеЃЮйЩЕдЄКеЈ≤иЮНеЕ•и•њжЦєеєґжИРдЄЇи•њжЦєжЦЗеМЦзЪДзїДжИРйГ®еИЖгАВиЧПдЉ†дљЫжХЩзЪДи•њеМЦдЄНдїЕеѓєи•њжЦєдЇЇеТМи•њжЦєз§ЊдЉЪдЇІзФЯдЇЖзЛђзЙєељ±еУНпЉМиАМдЄФеѓєиЧПдЉ†дљЫжХЩиЗ™иЇЂгАБеѓєиЧПдЇЇдї•еПКвАЬи•њиЧПйЧЃйҐШвАЭйГљдЇІзФЯдЇЖељ±еУНгАВ

гААгААжШЊзДґпЉМиЧПдЉ†дљЫжХЩзЪДи•њеМЦдЄАжЦєйЭҐеѓєиЧПдЉ†дљЫжХЩдЇІзФЯдЇЖзІѓжЮБељ±еУНпЉМжЬЙеК©дЇОеЕґеЬ®и•њжЦєзЪДзФЯе≠ШеТМеПСе±ХпЉМеєґеЫ†ж≠§жИРдЄЇи•њжЦєз§ЊдЉЪдЄ≠зЪДдЄАзІНиСЧеРНзЪДеЃЧжХЩпЉМдњГињЫдЇЖиЧПдЉ†дљЫжХЩдњ°еЊТеТМињљйЪПиАЕзЪДеҐЮеК†гАВеЬ®ељУдї£пЉМеЬ®зЊОжі≤гАБжђІжі≤еТМжЊ≥жі≤з≠Йи•њжЦєеЫљеЃґпЉМдњ°дї∞дљЫжХЩзЪДдЇЇеП£зЫЄељУе§ЪеєґеЬ®йАРеєіеҐЮеК†пЉМдљЫжХЩеЈ≤жИРдЄЇи•њжЦєеЫљеЃґзЪДдЄАдЄ™жЦ∞еЕізЪДеЃЧжХЩгАВ

гААгААжЭЬж∞ЄељђеРМжЧґжМЗеЗЇпЉМиЧПдЉ†дљЫжХЩзЪДи•њеМЦдєЯеѓєеЕґиЗ™иЇЂзЪДеПСе±ХдЇІзФЯдЇЖиіЯйЭҐељ±еУНпЉМеЙКеЉ±дЇЖиЧПдЉ†дљЫжХЩдЉ†зїЯзЪДи•њиЧПзЙєзВєеТМй£Ож†ЉгАВйЭҐеѓєзЭАеЇЮе§ІзЪДи•њжЦєжЦЗеМЦпЉМиЧПдЉ†дљЫжХЩзЪДзЛђзЙєжЬђиі®еГПж±™жіЛе§ІжµЈдЄ≠зЪДдЄАеПґе∞ПиИЯйЪПжЧґжЬЙ襀饆и¶ЖзЪДеПѓиГљгАВињЩжШѓдЄЦдњЧеМЦгАБзО∞дї£еМЦеТМи•њеМЦињЗз®ЛдЄ≠йЪЊдї•йБњеЕНзЪДиґЛеРСгАВ

гААгААеЬ®йЗЗиЃњзїУжЭЯеЙНпЉМжЭЬж∞ЄељђеѓєжИСиѓіпЉЪеПѓдї•йҐДжЦЩпЉМеИ∞21дЄЦзЇ™дЄ≠еПґпЉМйЪПзЭАзО∞дї£еМЦеТМи•њеМЦзЪДељ±еУНзЪДеК†еЙІпЉМиЧПдЉ†дљЫжХЩе∞ЖдЉЪжЫіеК†еЕ•дЄЦпЉИengagedпЉЙеєґйАРжЄРиµ∞еРСйБУеЊЈеЃЧжХЩпЉМиЧПдЉ†дљЫжХЩеЊТдєЯе∞ЖдїОдЉ†зїЯдњ°еЊТеПСе±ХжИРдЄЇзО∞дї£дњ°еЊТгАВиЧПдЉ†дљЫжХЩзЪДи•њеМЦгАБдЄЦдњЧеМЦеТМзО∞дї£еМЦйГљењЕе∞ЖињЫдЄАж≠•жЛУе±ХеТМжЈ±еМЦгАВ