1.伐木简史

须是初冬,晴天,积雪尚未形成

须有一头老牛,一辆拾掇停当的木车

(骡马的圆蹄,易在冰上打滑)

须有一把称手的利斧,两根结实的麻绳

七八个伴当,寅时出发,就能进山

除非架桥,筑路,盖房立宅

不得砍伐圆木,只能劈下侧枝

于是爬树成为男子打小练习的绝技

万物皆有灵性,人类最是贪婪

夜半时风,顺着洮水偷偷东去的木筏上

荡着金钱腐蚀的魂灵,常被人们唾弃

而后油锯出现,拖拉机出现

大吨位的货运车,一辆接着一辆

偶尔倾伏在光秃秃的山谷深处

凌乱,疯狂,残忍,一如那个时代

后来封林,禁伐,不得进山

和片片幼林一起长大的

山清水秀,那些俊美的少年

不再猿猴般轻盈地攀爬于林间

他们聚拢,散去,远走他乡

多像屋顶逐渐稀疏的炊烟

再次听到,丁丁的伐木声遥遥传来

舒缓的,有节奏的空谷回响

长过一棵树的寿命

长过我们短暂的一生

2.大锯简史

锯长一丈,宽尺余,齿约半寸

拉大刀锯的两个人,须有默契

平稳沉健,收放自如,臂力过人

耐得住性子,吃得了苦

头顶九尺是天,脚下三寸是地

高高的人字架上,平竖着的

是即端又直质坚纹密的大材

顺着墨线,逐一解开,匠心独具

过尺的四方楞木是立宅的梁柱

五寸的敦厚板方是修棺的良木

这些,都是人世间的大事

送锯须轻盈,宛若舍离,别有迟疑

拉锯要实在,就像成事,需得加压

立于架下,戴着茶色石头镜片的兄弟

抬头时,就能避开刺目的阳光

挡住容易落入眼角的锯末和灰尘

会唱儿歌的孩子们,暂时还不明白

——真正的拉锯,是协作,平衡

用力均匀,你退我让的破解之道

绝不是他们所言的,僵持不下的战事

3.擀毡简史

擀毡人背着巨大的锅盖和长弓

轻声碎语,踅过村寨

林林总总的精巧不会轻易示人

他们来自东路,岷县,河州

和更加遥远的南方一带

黑牦牛的毛,白绵羊的毛,和不知来路的毛

在巨大的幔帐上,逐一抖散,摊开,晒晾

满院的灰尘、草屑和膻味儿散尽的时候

擀毡人,和白雪一般蓬松的毛

一起卷入昏暗的炕角——

铺匀,压实,喷水……密密匝匝的制作

诡异,神秘,一如遮遮掩掩的午后

多年以后,我能想起来的

惟有那个夏日,无比乖顺的牛羊

卧于脚下,顺着一把惬意的剪刀

一卷一卷慢慢卸下,厚厚的冬毛

豆状的寄生虫,锲入皮下

多像时代的痛和痒

入秋时节,被擀毡者拐走的班玛措

那个高挑,贤惠,不善言辞的女孩儿

用悄没声息的私奔,一把撕裂

族人古老的脸面

很长很长的时间里,我们的村庄

朴素,慵懒,简陋,狭隘,一成不变

拥有手艺的人,是灵巧之辈

不事稼穑,备受喜爱,却也无人尊崇

4.鞭子简史

四十多年过去了。我依旧不敢相信

您能把牛皮,羊皮,狗皮,和迄今为止

依旧不能知晓名号的,熊罴的皮

甚至肉是酸的硬的无法食用的野狼的皮

一股脑塞进那口残破的大缸里面

所有的皮毛,浸水,洒上药粉

泡足月余。就可以保持毛色发亮

或者尽数褪尽,不可一世的庇护

这些,好像都是,秘不外传的技艺

只记得,一根又一根皮绳

可宽,可窄,甚至细若心绪

裁剪停当,环于木桩之上

抹点滋润的酥油,反复抽拉

就可舒展筋骨,盘踞人世

坚韧,柔软,捆绑万物,不可名状

多像人过半百,逐渐温和的言语

您曾教会我,如何用心编制

一股的行走,两股的为人,三股的处世

如今,四股编制的鞭梢悬于堂上

以示警戒。而五股皮绳的编法

这个世上,果真有吗?

5.墼子简史

半圆的杵头用来筑墙

四方的杵头,专门打墼子

碾瓷实屋顶的红胶土,需要用到

连枷,棒槌,手拉的小碌碡

和一把刚从南山割来的毛竹

在更遥远的拉萨河畔

打阿嘎的人们,唱着优美的歌谣

1992年的夏天,十八岁的少年

已能稳稳当当地拎起方正的杵头

一方墼模子,两堆黑沃土

再加上半背篓细细绵绵的炕灰

就能在厚墩墩的青石板上

打出来一架又一架整齐的土墼子

被季风慢慢吹干,可以 砌墙,修屋,查缺,补漏

多年以后,我们的居所

一砖到顶,冠冕堂皇——

“硬处打墙,软处取土。”

浪荡半生,始终没有悟透

泥土里渗透的那些智慧

6.绳索简史

在我有限的生涯中,曾制作过

麻绳,线绳,皮绳,毛绳

还有遇湿即断的纸绳——

柔软温和的麻绳,伸缩空间不大

适合绑缚北山的庄稼,南山的柴禾

和需要抬到山坳安葬的棺椁

打绳的时候,需要用到

带着三个螺旋槽的狗头状木器械

纤细白净的线绳是那个年代的稀罕物

只能用来给出嫁的女儿绱好婚鞋

而纳底的麻绳,来自几亩沤烂的胡麻

需要母亲们蘸着口水在腿梁上搓就

皮绳是金贵的,偶尔用于长途搬运

更多,则被裁剪成了皮鞭的训诫

捻成一根毛绳需要费时良久

带着吉祥图案的彩色绳子,更多来自山后

是讲究人家,走马和驮牛的炫耀

褐色的纸绳不用合股,一撮即成

可以包裹点心,中药,需要打上活扣

做中医的父亲曾经说过,梯形药包

是遥远的饥馑年代,用来释解贫寒人家

“宁买棺材不吃药”的尴尬和无奈

化纤出现是后来的事儿了

廉价的尼龙绳,弹性太大,成盘出售

不宜装车,捆柴,出殡

一但绑缚活物,却又不易解开

并且越挣越紧——

多像我们经历的那些年代

7.花窗简史

一合窗分为天地,两扇门打开生死

在古老的村庄,能跳窗而出的

除了送吉纳福的绿鬃舞狮

还有破门立户的不孝逆子

而卸掉立扇和走扇四页门扉的时候

就是又一次送别逝者的日子

四季如此漫长,人世永远忙碌

能够赋闲的时日,似乎只有腊月年间

——二十三送灶,二十四扫社

腊月二十五,就是给黑漆马虎的墙面

糊上体面的时刻,讨来的崭新报纸

黑色的报头一码对齐,多像方方正正的岁月

套红的标题,想起偶尔鲜亮的日子

踩着凳踮起脚才能够到的仰衬

贴端刷平几页薄纸,举轻若重,一气呵成

二十六日的集市,蜿蜒洮河两岸

俨然就是,盛世华年

腊月二十七八,适合糊窗台

那层薄薄的纸,风吹日晒,千疮百孔

撕开背背累累的脆弱,需要勇气和时机

猪鬃扎成刷子,白面打来糨子

细细密密地刷到每一根窗棂上

整张整张的白纸接成完美无缺

一格一格的窗孔斗出七彩吉祥

眼力精巧,慧心独具

贴上对联,点亮油灯,摆起供奉

用心堆砌的那些丰穰和祈愿

足以让父辈们古铜色的沉郁

在除夕之夜,绽开人寿年丰

——颠沛半生的醉酒者

絮絮叨叨的倾诉,往往会给年节

添加无法言表的心疼

其实,我们都知道

在薄凉的人世,没捅破的那层窗纸

是尊严,信诺,爱恋,痛惜

和人与人之间,最弥足珍贵的

柔软,含蓄,或者

终其一生的憾事

8.木桶简史

青冈太沉,松木太轻,白杨过于酥软

果树疙疙瘩瘩的木纹一般都会用到桌面上

巨大的紫桦,才适合成为

犁头,菜墩,木榔头,和箍桶的板材

尺是曲的,刨是圆的,直的锯和斧

可以斫出略有斜度的木条

围拢起来,就是一个圆满的样子

桶底需要慢慢锲入,细细的锯末

用心啄入缝隙中,就是

弥合创口的最后一抹胶质

清泉不在石上,在沟壑深处

养育踏实的日子。勤俭持家的女子

可以遇到春日的旋风,冬天的暴雪

黎明的一轮寒月,入夜时温暖的灯火

母亲说,有个很勤快的新媳妇儿

还曾经碰到,踅过路口的一只孤狼

短板决定木桶的容量

是教育的案例和生动的比拟

永远不会成为生活的日常

——污浊残损的木桶

没人会去盛满清洁的泉水

挑水的人,得有自己的节奏

那汪清泉才能一滴不漏地

进入清贫勤俭的家门

空桶只能提着入室。而遇到满桶

娶亲者和出门人,都得奉上吉庆的礼数

这是需要恪守的古老规矩

如果木桶彻底散嫁,就只能是

等待烧掉的废柴

一九九四年的秋天,父亲解下

担钩上那条陈旧的柔软皮绳

给我制成的狗棒,刚好围拢腰际

那截四楞的生铁冷冰冰地提醒

自此而始,必须独自面对

所有的旅程

9.焗碗简史

骨瓷雕花的双龙碗来自细腻的汉地

纹理清晰的杂木碗是出门人怀揣的踏实

七盏铜碗宛若七朵盛开的金莲

盛满清水,便是每日最庄严的供奉

而有裂痕缺口的碗,不能端给

长者,孩童,修行人,和尊贵的宾客

贫寒的日子总是很容易破损

焗碗者挑着简陋的担子,走街串巷

能把那些跑冒滴漏的锅碗瓢盆

修补成滴水不漏的样子

他们来自岷州,或者更加遥远的内地

小巧玲珑的毛刷仔细清除裂口的积尘

柔软绵长的绳子精巧缚出碗碟的完整

神奇的金刚钻,若弓弦,似陀螺

三缕细线牵动高速旋转的东方智慧

破壁成孔,几枚铜钉锲入合拢的瓷片

可以让残破的日子,重归盈满

癸卯年的春天,乍暖还寒

斟满晨曦里的第一碗奶茶时

警世的箴言,浮现眼前——

“心实不实诚要看碗里的酥油,

马体不体面要看昂起的头颅。”

10.手帕简史

一场轻雪延拓了所有的时光

适合打开,尘封的书橱

和裂痕愈发沉郁的那扇柜门

把陈旧的往事再翻上一遍

整整七年过去了——

您叠得整整齐齐的衣衫上

已经散发出,土的腥味,炕的焦味

和岁月深处无法回避的霉味

惟有那一沓大大小小的手帕

清清爽爽地躲在往日的岁月里

有松风,有鹤鸣,有龙吟,有虎啸

有祖国大好河山的千沟万壑

甚至还有,一枝孤零零的墨梅

倔强地开在百无聊赖的午后

有时候也会想,美好的八零年代

兜里揣着一块素色手帕的男人

他的一生,该有多么干净

11.梯子简史

传说中斩断天梯的止贡赞普

给西藏留下了第一个王室墓葬

从遥远的公元一世纪开始

躬耕在贫瘠土地上的普罗大众

只能把超脱苦难的登天梯子

绘上高处的石崖

靠近内地的卓尼普,可以凭借

双柱并立的云梯,夯土为基的石阶

和桦树凿就的独木长梯

一次次登临,农耕中国的屋顶

1935年的春天,被慢待的匠人

偷偷将梯空增高了两寸

——此后百年,好几辈人

日日都在思量攀登的难度

岁月痴长,渐知天命

也曾登临过一些高地和巅峰

依旧对脚下的每一块虚空

战战兢兢,不敢涉足

12.秋收简史

铜锣没有敲响之前,蛰伏在

各个巷口的犏牛是静默的

挂红樱的生铁铃铛是静默的

四邻八乡帮忙搬运庄稼的“拉代”*

是静默的,整个黎明是静默的

迎着朝阳拉来第一车庄稼的把式

左肩上斜披着大襟主袄

后腰里倒插着羚角皮鞭

黑色的礼帽,茶色的眼镜

映衬着白色犏牛的五彩额花和娆穗

高高的木车下面,三枚缸铃响声稳健

宛若村庄的经久不衰

凌霜很厚的日子

割田,翻地,搬场,打碾

雪落之前,要让每一粒粮食颗粒归仓

一排排庄稼束子立在地头

密密匝匝地垒上高车时

一根压杆,两条麻绳,八根立桩

堆砌成干干散散的四季收成

三十年后,当我回到故乡

四野的青稞已经熟了——

一台巨大的收割机,正在田间轰鸣

走遍每一户人家,试图寻觅

毛色油亮的骡马,扎着鼻圈的犏牛

木质的车轮,辕条,巨大的犁头

和成排插在架上的半月形宽幅镰刀

还有,您曾留给我的

繁琐的仪轨,古老的格言

和半轮弦月下忧伤的歌谣

*拉代:当地方言,专指集中搬运庄稼时驾车来帮忙的亲友。

13.石匠简史

滚石上山的是西方神灵

在遥远的东方,一个叫卓尼普的山村

那个半辈子和石头打交道的人

只会把一块又一块石头

撬离崖头,跌落地面,背出山中

大字不识几斗,只会签个粗名

干不了塑佛造像、树碑立传的大事

只能开几盘石磨,錾几只碌碡

掏几个碓窝,凿一些方方圆圆的杵头

做得最多的就是给四邻八乡的新屋

留下了当门立户的柱鼎

若盘,若鼓,若盏,若八宝莲台

更多的贫寒人家,只要四方的石基

颇费气力,更不是日常营生

你半生落拓,四肢僵硬,举步维艰

最后一次背着工具,进山归来

老有落石害人伤畜的三岔路口

平整的岩壁上,多了一尊

慈悲的度母

14.银匠简史

一座炉子,一盏灯盏

陪着一位沉默寡言的银匠

便是长长的一生,即便是在

雪夜沉寂的冷月之下

也难以听清,精致的小锤和錾子

如何叩响,银子薄薄的内心

被称为姑爷的那个老银匠已经故去多年

他曾给洮河两岸的三格毛女子

认真打造过长辫上成串的阿隆银钱

也给邻村的洮州娘娘,制作过

成套的凤头簪子,秋叶别子

和十二个银元才够分量的实杆儿镯子

据说,祖上最得意的银器

就是给卓尼土司,打了一副

雕花马鞍,作为敬奉王朝的贡礼

母亲已经很多年不佩戴银饰了

我左手无名指上的三道环传统戒指

却是先父赠予的成年大礼——

细丝绞成的两道麻花外圈

錾满吉祥八宝的手箍主体

早被三十年的温润岁月

磨光了所有的花纹

一如棱角渐平的余生

15.画匠简史

洮州一带的村庄,最早的时候

泾渭分明——

山顶插箭祈福的是当地的土著

他们的祖上,可能来自西戎、古羌

吐蕃、吐谷浑、或者唃厮啰

求一副佛像得去卓尼大寺

绘制唐卡和捏塑酥油花

都是密不外传的高超技艺

膜拜徐达,沐英和常遇春的人

是屯军人的后代,他们翻山越岭

朝觐隐藏在山坳里的十八位龙神

开疆裂土远征西北的明朝元勋

需要民间画匠,仔细绘制出

威武庄严的样子

周而复始的贫瘠里

他们串门,提亲,成为兄弟

互相顶礼着各自的家神

心灵手巧的画匠,也学会了

唐卡和壁画的绘画技能

他们和他们的神佛

慢慢开始,长得雷同

1960年代的某个冬天,我的曾祖

不事稼穑的那个民国老学究

终于放下线装书本和读书人的脸面

几只画笔,一包银针,半盒艾绒

走街串巷,养家糊口,斯文扫地

他画风古拙,造像的眉宇间

自带几分沉郁

供奉佛像和描梁画柱

是富裕人家分家立户鲜有的大事

画匠的营生,更多来自

出阁的嫁妆和逝者的棺椁

涂红描金的刻意,才是普罗大众

需要经常面对的原色人间

2016年夏天,学成归来的格桑才让

兴办起一家红火的艺术学校

享誉四邻八乡的那个画匠已经很老了

我们需要,去更高处的偏僻村落

才能找到面容沉寂的民间艺人

——坊间生产的唐卡和造像

正以富丽华贵的样子

在盛世的大地上

随处绽放

16.清明简史

农区的土葬,林区的火葬,牧区的天葬

和夭亡者转瞬即逝的水葬

共同构成了这片土地上

直面生死,告别人世的几种方式

如果初识在明代的时光里

站上最高的那座山头,就会看到

拉萨走来的人群,骑着疲惫的马匹

江淮迁徙的军人,开垦着屯田和荒地

——若能更早一些,还会遇到

古羌,西戎,唃厮啰,吐谷浑

吐蕃的远征军,元朝的宣慰司

在大地上热热闹闹地走来走去

一切都安静下来时,清明就到了

洮河两岸,那些高高矮矮的山村里

深埋着先人骨殖的黑土地上

家人们席地而坐,围拢坟茔周遭

摆开蕨麻,土酒,猪尾巴,青稞甜醅

和已经冒尖的春芽,微风,暖阳

高声大嗓地吃上几杯

如果醉了,就伏在逐渐温润的草丛里

看天真的孩子们跑来跑去

在茂密的荆棘上挂满五彩纸条

或者,和地底下的亲人

完成一次,无言的告白

17.端阳简史

被称作新城的明代卫城,老派,破旧

农历逢一就是一营。曾在南门内外

买过镰刀,抓过猪娃,粜过粮食

最后一次驻足,是和大人一起

贱卖掉步履蹒跚的白色犏牛

坐落在古洮州的沟沟岔岔里

徐达,胡大海,朱沐英,常遇春……

这些远征西北的十八位开国元勋

尊称为龙神,呼风唤雨,有求必应

檀香木的雕像都是红脸长须的相近面容

接受香火,匾额,披红,洁白的哈达

庇佑着的这群移民,大多来自

六百年前屯边的江淮一带——

惟有五月初五的盛大赛事,才能

偶尔打破,井然有序的朝堂排位

不远处的卓尼普,百年前出生的老者

经历了整整一个世纪的动荡和多舛

精彩而悲凉的一生,留下了

谋生的针灸,线装的册页,幸福的晚年

和终其一生没能说完的古今

癸卯年的夏天,青稞已经抽出了

漫山遍野的谷穗。长长的麦芒上

挂满可以明目的晶莹露水

几个宵小之辈,乘着夜色

撬开邻家的庭院,也就撬开了

沉默的村庄,无比厚道的心

18.青稞简史

青稞的种子源自古老的神话

在时序混乱万物凋敝的暗黑时代

化身为獒的英勇王子,口含定风珠

从兴风作浪的守护神蛇王眼里

盗回了养育千万黑头藏人的珍贵口粮

——之后的日子,我们都习惯于

把新年磨就的第一拌糌粑

喂给蜷在墙角的家犬

小麦,大豆,洋芋和油菜籽

大多来自温润的内地

它们步入雪域高原的过程

漫长,艰难,九死一生,形销骨立

料峭单薄的身姿立在田间地头

还须经历,端午的霜冻,中秋的雪灾

和整个四季,刀子一样刮过去的疾风

再微薄的收成都能带来生命的希冀

丁酉年的仲夏,终于来到山南泽当

传说中西藏第一块农田旁边

教会我春耕夏耘秋收冬藏的人

已经去了另一个陌生的轮回

满河谷的青稞,静默不语

客客气气地看着

不事稼穑的游子

19.牦牛简史

性情暴烈的独角雄牛,据说

是在某个春日的争狠斗勇中

误将弯角塞入了土崖上的鼠穴

大地如此坚韧,可让万物折服

那年秋天,遥远的中原大地

一只鼠辈正跃过憨厚的牛背

占据了生肖榜的首位

在接近黄土高原的农耕地带

牦牛和黄牛的后代被称为犏牛

毛色温顺,耐力超群,适合耕种

千禧年深夜,青藏末端的卓尼普

突然暴毙的那头栗色秃牛

在心脏部位找到了致命的绣花针

母亲说,应该是不洁的草料

导致一个辛劳的生命突然离开

四野的庄稼,开始大片大片的荒芜

是又一个十八年后——

青海湖畔带来的那柄牛尾拂尘

萎于南墙,百无一用

宛若这片陈旧的光阴

当我苍迈得抬不起眼睛的时候

高悬堂上的牦牛头骨

就会流下,最后一滴泪水

20.羚羊简史

在古老的传说中,独角的异兽

曾用正直和善良调解过失和的兄弟

来自青藏腹地的精灵

给莽莽原野上的远足者

留下了三石为灶的故事

最早迁徙而来的那群人

步履缓慢,满脸倦容

在格河清澈的水面上

应该见到过最后一只羚

携妇将雏,绝尘而去的背影

三尊玉雕竖在街口

这座小镇就被称为羚城

黝黑的皮鞭传到手里的时候

已是百年以后。远离猎枪和腰刀

远离那些举重若轻的格言和风

我既不能从远处打马归来

更不能,伴随一条大河

安葬那些漫无目的的灵魂

那么多的人来了又走了

那么多的人走了又来了

在愚钝的人间,始终无法洞悉

一只羚的轻盈与高贵

在凡俗的人世,还得努力超脱

一个人的奢念和贪欲

“黑措!黑措!”——

惟有怀揣长空和星光的聪者

才能在夜深人静之时

听闻那些来自天籁的呼唤

注释:

1.藏地的一些传说里,羚的祖先就是独角异兽。曾经调停过不和的三兄弟,让他们明白了三块圆石才能支起锅灶的道理。也给后人留下了野炊时垒石为灶的技能。

2.黑措,藏语,意为“藏羚羊”,作为地名也被译作“合作”。

21.虫草简史

真菌逐渐侵蚀幼虫体内的过程

会不会很疼?是不是也和我们一样

能慢慢适应狧穅及米的世俗之痒

直至成为,一具空壳

便能治愈整个世界

雅扎贡布,冬天的虫子和夏日的草根

足以满足人们趋之若鹜的觊觎

最早的挖掘者来自比邻青藏的村庄

庚子年的夏至,阴郁的少年

领回家的藏人女子,就来自玉树

谁还记得那个古老的传说

受兄长忌恨的王子远遁山野

借助神力,化身为虫,得获草木之心

只是为了规避,贪嗔痴的人世

本不该有的骨肉相残

传统里不能挖掘的山神肠子

早已成为,发家致富的攫取

其实,你我都知道

在人类的敬畏尚未自觉之前

一些训诫,只能借助神佛的旨意

提前抵达冥顽不化

高处的雪峰披着银色的铠甲

整个五月,离天最近的雪域大地

张开一双双黑色的眼睛

既不想流泪,也不愿喊疼

22.毽子简史

有雨落下的北方

还是等不来足够的炎热

高处的甘南,甚至还有

零星的雪花落上山巅

从林子深处走来

随手扣一块乳黄色的松胶

拿两枚制钱,剪一撮狗毛

慢慢钉入钱眼的骨头渣

是零碎日子里最好的楔子

点燃的松胶烧尽多余的毛根

用心磨平了,就能踢出

别具一格的童年——

在卓尼普,鸡毛毽子

是女孩儿们的专属

想起旧事的时候已然年近半百

踢过狗毛毽子的男人们

正从四面八方聚拢村庄的周围

又一位耄耋老人,将要告别

这个孤寂的夏天

有时候,也会点燃一支烟卷

仔细打量越来越空落的人世

我们能够送出去的问候

和还能得到的牵挂

确实已经,所剩无几

23.连枷简史

五尺桦木取自南山,阴干,刮皮

可做杖,可为杈,亦可制成

诸般农具称手的木把

十二根藤条,捋齐骨节,并排而列

半寸宽的带毛皮条,交错捆扎

一枚青冈木拐,百转不损,经久不腐

就能制成一副脱粒去糠的连枷

在更加隐蔽的冷兵器时代

铁质的连枷,据说也是奇门兵器

可以决定一场战事的对垒制胜

金戈铁马的凄冷月色下

温良的大地之子们,是否还能想起

春耕夏耘秋收冬藏的安谧日子?

癸卯年立秋,北方的庄稼又熟了一茬

金色的季风里洋溢着丰收的浮夸

钢铁的机器轰鸣在柔软的地头

色彩鲜亮的屋顶,再难见到

挥舞着连枷的黑脸膛女子

在此起彼伏的击打声里

用心抖落,古老大地的饱满种子

很多年以来,我们的村庄

四时规整,八序端庄

古旧迟缓的地头,确实很难长出

失调的牛羊,暴戾的子孙

奇形怪状的蔬果和庄稼

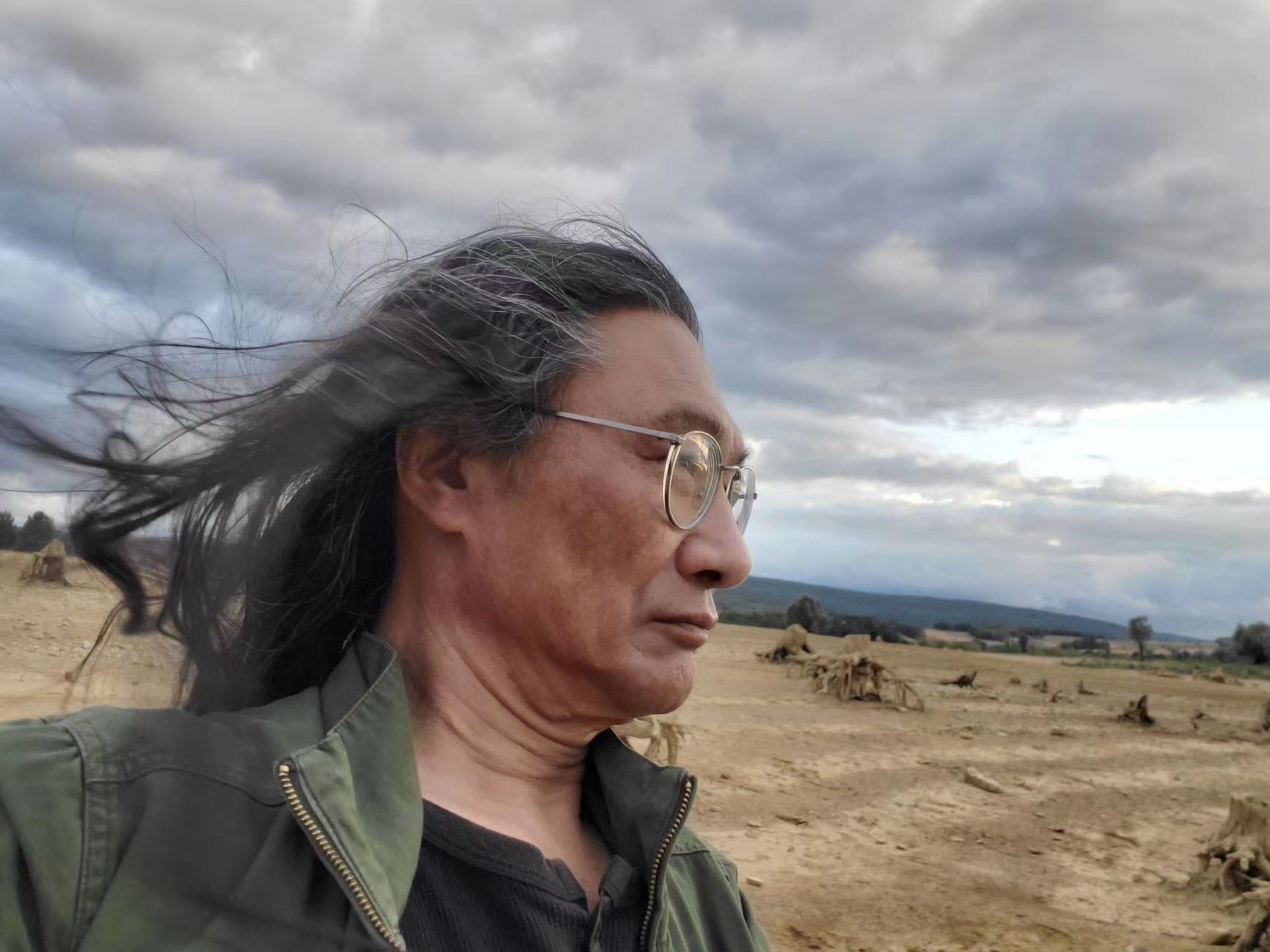

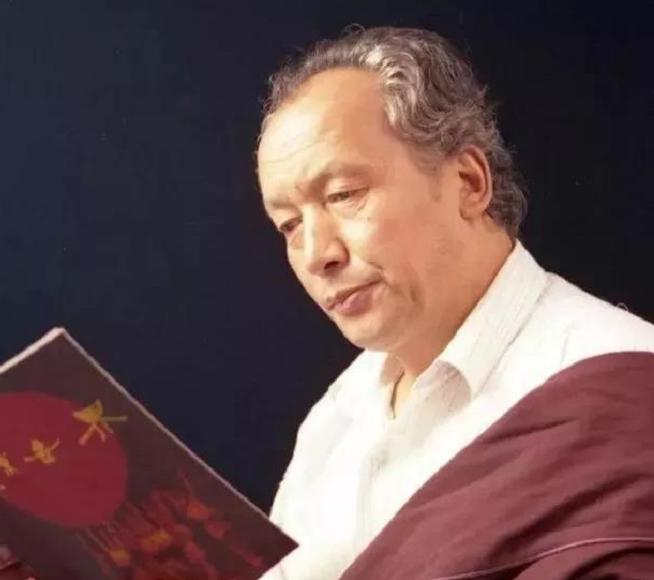

刚杰·索木东(1974—),藏族,又名来鑫华,甘肃卓尼人,1998年毕业于西北师大数学系。中国作家协会会员。藏人文化网文学频道主编。有诗歌、散文、评论、小说散见各类报刊,收入数十选本,译成多种文字。著有诗集《故乡是甘南》。现供职于西北师范大学。