引 言

藏族当代文学(仅母语创作而言)的发轫,普遍以上世纪八十年代初《西藏文艺》《章恰尔》等文学杂志的创办为标志,经过近40年的发展,得到了长足的进步。自进入新世纪以来,藏族当代文学又有了新变化、新气象,尤其是小说创作方面取得可喜成绩。本人长期以来在藏族大型文学期刊《章恰尔》担任编辑工作。期间,虽然不曾专司小说栏目,但通过参与校对工作以及与其他小说编辑同仁们的不断交流,加之本人对藏族小说创作的关注和爱好,逐渐积累了一些不成熟的经验和陋见。本文主要联系《章恰尔》小说栏目的具体情况,和我多年的编辑、校对经验,以一种漫话的形式试图勾勒出新世纪藏族小说创作的大致轮廓。这里需要说明的是——《章恰尔》被誉为“藏族当代文学最亮眼的窗口”,故以这样的方式切入新世纪藏族小说创作,漫话它的前生今世,来龙去脉,无疑是最有效和合理的。

新世纪藏族小说创作取得可喜成绩,这是大家有目共睹的。究其原因,有以下一几点不可忽略。

一、作者队伍结构优化,基数骤增并渐趋稳定

2000年作为时间界点,通过分析《章恰尔》小说栏目在之前之后所做出的一些调整和改动,从中我们不难发现这可喜成绩背后一些较为合理的内外原因。在2000年之前一段时间,每一期《章恰尔》小说栏目的稿源比较短缺,这主要源于小说作者队伍的薄弱和不稳定性。虽然,每一期也能够勉强充数版面,但是稿件层次良莠不齐,很难保证期刊所预期的高质量要求。自2000年以降,这种局面很快有了大幅度的改观。首先,因为《章恰尔》自身主动调整姿态,空前加强了对小说栏目的支持力度,广罗三大藏区老、中、青小说作家,以策划、约稿等形式让他们踊跃投稿,从而解决了稿源紧缺,分散等问题;再次,因为随着其它一些藏文综合性文学期刊陆续转向诗歌、散文等专刊路子,很多小说作者集中回流到《章恰尔》,继而得以形成了目前稿源充足、可供编辑优中择优的前提外因条件。至于更为重要的内因方面,本人认为有以下三点:一、有很多兼顾诗歌、散文、小说等多种体裁的作家,随着对创作方向和自身定位的再次确认,大规模转向小说创作的潮流中;二、有很多中年作家在一段时间以来处于辍笔休耕状态的,因受到此间藏族小说创作热的影响,重新执笔踏上了回归的创作队伍中;三、有一批潜力巨大的小说新秀崭露头角,在藏族小说创作界立足脚跟且具蔚然成风之势,夯实了藏族当代小说创作的基石,幸免于老、中、青作家青黄不接、俨然断层的尴尬局面。以上种种内、外因,不仅让藏族老、中、青小说作家有了代际之间的良好衔接,而且使藏族小说作者队伍结构优化,基数牢稳,从而增进了小说创作的数量,提高了小说创作的质量,更有了小说创作从量变到质变的良好效应,形成了如今“藏族小说看《章恰尔》”的文学生态格局。

二、叙述主题与方式,审美等趋向多元化

上世纪八十年代抑或九十年代早期,藏族小说创作的主题挖掘与叙述方式呈现单一化景象,与此相应,其审美诉求与价值取向也可以归类为比较低级趣味的二元对立模式。以已故当代藏族著名作家端智嘉先生为例,与俄罗斯文学史上黄金时代一样,在凭他一己之力托举藏族文学半边天空的八十年代,小说创作在主题挖掘与叙述方式层面,不外乎新青年婚姻自由遇到传统家庭包办阻力;宗教迷信引来假僧异教泛滥,严重危害信教群众钱财;草场纠纷导致广大农牧民骨肉相残,背信弃义,等等。在主题挖掘与叙述方式呈单一化的背景下,包括小说作品的人物形象、情节铺展、叙述视角在内,其审美诉求与价值取向同样趋于真与假、美与丑、善与恶的二元对立模式。

自2000以来,这种主题单一,审美低级的状况开始得到改观。在此期间,小说创作主题更加具有广度和深度,小说叙述方式越发多元、完善,小说创作流派广纳博采、你追我赶,小说创作影响源不拘一隅、此起彼伏等现象俯拾皆是。无论是与其他兄弟民族间的纵向比较,还是与本民族历来小说间的横向参考,大有过之而无不及之势。首先,在主题更加具有广度和深度方面:藏族小说家们的笔触不再圄于草原、村庄等地理意义上的故土的叙述,而开始着眼于小城镇、大都市等现代化过程中涌动的各色景象。虽然,其中有些作家依旧围绕草原牧场、村落庄园等主题范围而进行小说创作,但在思想表达、审美诉求层面一概不能同日而论,因为先前民族-国家格局下的族群意识如今开始有所消解,取而代之的是对个体生存命运,终极人文关怀的追问与思考。其次,在小说叙述方式多元、完善方面:打破以往藏族传统故事的线性叙事模式,开始借鉴各种现代意义上的小说叙述方式。大致有接近神话原型类的、复调式叙述类的,又有多重视角叠加的、叙述顺序颠倒错乱的、多重故事线条齐头并进或错综复杂的,等等[2],可谓蔚为壮观,无奇不有,诸多现代小说甚至后现代叙事元素都在具体文本中可以得到印证。在拿来主义的路途中,藏族小说作家们以很短的时间成本,完成了小说创作从传统故事向现代小说转型升级的历史使命。再次,在各种小说创作流派发端方面:藏族小说作家们不再因循守旧,迂回曲折,大踏步超越了从前惯有的现实主义、浪漫主义等小说创作流派的学习借鉴阶段,紧紧跟随先锋派、意识流、存在主义、魔幻现实主义、后现代主义等中西方文学流派,并一一付诸于藏族小说作家们的创作实践中。次次,在小说创作影响源方面:上世纪八十年代初期或之后一段时间,藏族作家的小说影响源仅仅局限于汉族文学或苏联文学。自进入新世纪以来,借文化传播迅速和网络学习方便等机会,藏族小说作家开始进一步受到法国、美国、拉丁美洲、甚至非洲等国家、地区的文本影响,像普鲁斯特、福克纳、马尔克斯、库切等世界一流作家在藏族作家口中如数家珍般朗朗上口,不再为遥远的陌生的那一个。上述四种,前两种现象在藏族作家小说文本中显而易见,而后两种现象以较为隐含的方式存在于其中并一直影响着藏族小说发生、发展各个阶段。

除此之外,还可以通过比较自八十年代以降各个年代藏族小说创作的总体特点,我们不难发现新世纪藏族小说创作的某些不同以往的特质。如在八十年代,以端智嘉先生为代表的小说创作,主要以当时启蒙话语的影响和策应下,创作了具有现实批判功能的《假活佛》《牛虎滩》等小说作品;而九十年代,其风向有所改变,当时以德本加、次仁东珠、扎巴等为代表的小说创作,开始有意识追寻典型人物、典型环境等为目标的朴素现实主义创作道路,推出了《老村长》《衰》等具有写实精神的小说作品;自新世纪以来,随着万玛才旦、拉先加、赤·桑华等藏族新锐作家的出现,小说创作在文学自觉意识上有所突破,开始从外在现实描写转向内在心理探求,从写什么到怎么写的叙事革命转换,为读者呈现了《岗》《追忆诗人德绰》等具有先锋、实验品质的小说作品。以上举例,希望能起到举一反三的作用。但是,上述各个年代的小说创作特点与变向,也不能拿一刀切的思维方式看待,其中各年代之间互为穿插的、各作家之间互为共通的、甚或一作家身上同时表现各种特点的应有尽有。这或许也是新世纪藏族小说创作的另一个特点之一吧。总之,新世纪藏族小说创作在近二十年的铺垫和积累后,从万人一面千人一孔的局面逐渐走向了多元化、个性化的“百花齐放,百家争鸣”的崭新时代,这在上世纪八十年代、九十年代来说是几乎无法想象的。

三、小说型态与类型,手法等越趋丰富化

假设说上世纪八十年代在小说创作领域可谓从藏族固有的传统故事向一般意义上的小说创作蜕变的过渡阶段,那么,九十年代可以被认为是踏上了现代意义上的藏族小说概念、创作实践的新征程,而新世纪作为时间界点,在之后十余年时间的藏族小说发展态势来看,我们不妨称之为更加有意识地追求和探索小说叙事革命和内在规律的转型升级时代。依我之陋见,得出上述结论的根本依据为小说创作的型态与手法二者。一般来说,文学创作尤其是小说创作,其手法、经验、修养为互为因缘的有机关连体。其中手法属于最基础的比较容易掌握的范畴,有些作家若兼具人生、生命等经验与文学、审美等修养,可以不注重最基础性的创作手法而可以写出好作品,这在中外文学史上可以举出很多案例来。若反之,某些作家适当缺失上述经验与修养,但他熟稔于小说创作的各种手法,依然可以写出技术层面上的好作品,从而遮蔽自己在经验与修养方面的先天性营养不良。当然,这是针对藏族当代文学特殊语境而言的题外话。

从藏族文学史的特殊语境来讲,小说型态发展方面有这样一个较为清晰的轨迹:神话——故事——小说。这是小说型态从初级到高级的发展规律,同样的逻辑也可以在中外文学史中得到印证。[3]在藏族当代小说的具体文本分析中,它们之间的区别主要还是以主题和手法为基准,具体表现在讲述与展示,时间与空间,故事与情节,人物与视角等各个层面。但必须要说明的是——这不是故事与小说孰优孰劣的问题,而只是小说型态发展的必然趋势。这在我的拙作《纷繁岁月》(2015年《章恰尔》第二期)中通过藏族传统故事《禅师·野鼠》与拉先加的小说《一路阳光》之间的详细对比,做了充分的说明,在此不再赘述。

下面我们再谈谈小说手法问题(这与本文第二节叙述方式有重复之嫌,但具体指向不同)。藏族当代小说发生、发展史作为背景,探讨小说手法问题,我们发现小说型态的变化导致小说创作手法的变化,使得小说创作手法比以往更加丰富多彩、琳琅满目。同时,也导致了小说创作类型五花八门、各行其道。根据新世纪藏族小说创作实践,加之我本人的粗略经验,可以分为如下几种:以情节与当下性为主要的,以人物、环境取胜的,以象征意义、符号化为目标的,以寓言方式为导向的,以神话传说为根据的,以意识流或心理描写为着力点的,等等。或者,以上两种或三种类型同时加以应用的也不计其数。至于具体的手法方面:有择取各种叙述视角的,有时间与空间随意穿越的,有故事线条任意穿插的,有开篇与结尾仿经典化的,有叙事节奏碎片化的,等等。如情节与社会介入为主要指向的有阿杰达机的《吸吮》《黑牦牛》,华本加的《杀生罪》,次仁顿珠的《黑狐沟》,才项南杰的《门》《请到我们家做客》等;如以人物性格为主的有彭毛东主的《旺多同学》,仁丹嘉措的《咒师》,次仁顿珠的《漂亮和尚》,牟吾的《阳光中的卓玛》等;如以象征意义、符号化为追求目标的有果美·才让扎西的《往北村》,扎巴的《肉》,仁丹嘉措的《白色墙壁与红色广告》等;如以寓言方式为创作手法的有德本加的“狗系列”小说以及才加的《猫的故事》等;如以神话故事为原型的有万玛才旦的《尸语·枪支》,扎巴的《青稞》等;如以意识流或心理描写为着力点的有切蒋的《故事·2001》,果美·才让扎西的《像一只鸟儿》《醒或不醒》,才项南杰的《墙》等[4]。希望以上举例能起到观其全貌、窥其全豹的作用。

这种小说型态与类型,手法上的大致甄别和区分,主要依据藏族当代小说创作的特殊语境和总体特点,加之我本人对中西小说理论和藏族传统文论中有关故事论述方面的一点心得而言,且经过最大限度的本土化、私人化“转写”而成。至于藏族原有的文论概念与外来术语之间的对应、转译、转写等问题上,还存在很多指向性差异和不确切性,因此,我们常常会感受到一种事物的确实存在,却无法真实地演说这种存在。尤其是在汉文表述上准确地命名显然是很困难的。

总之,以时间为界定的业已走过十余年历程的新世纪藏族小说创作,无疑是在藏族文学内在变革要求和其他文学思潮影响,藏族作家自身勇于学习、探求这多重因素下催生于2000年以来并逐渐被业内认可的小说创作现象,它有自己特定的包括老、中、青作家在内的一定群体和诸多代表性作品。可以说,这是新世纪藏族文学最有成就的小说脉流,且必将对藏族文学的传统、现实和未来都具有很大的启示意义,其全新的小说范式对藏族传统故事具有强烈的颠覆性,藏族当代文学的面貌也由此得到了改写。[5]

[1]本文摘译自本人著作《新世纪藏族文学刍论》之《小说概论》部分,青海民族出版社,2018年10月版。翻译时大有删减和改动,原文注释全部在此略。故读者在阅读上不免会产生有失连贯性和整体感的困扰。在此说明。

[2]藏族原有的文论概念与外来术语之间的对应、转译问题上,存在很多指向性差异和不确切性因素,因此,在汉文表述上准确地命名显然是很困难的,也难免会出现重复、异义等现象,这与西方文论中国本土化过程中遇到的情况相类似。在此说明。以下同。

[3]如fiction到novel的概念演变。参见瓦特《小说的兴起》,生活·读书·新知三联书店,1992年6月版。

[4]以上小说题目由本人翻译,与原文作者所翻译的题目会有所出入。在此说明。

[5]本文在翻译过程中参考了《中国当代小说新潮论》《中国当代先锋文学思潮论》《叙事学》等书籍。作者、版权等在此略。

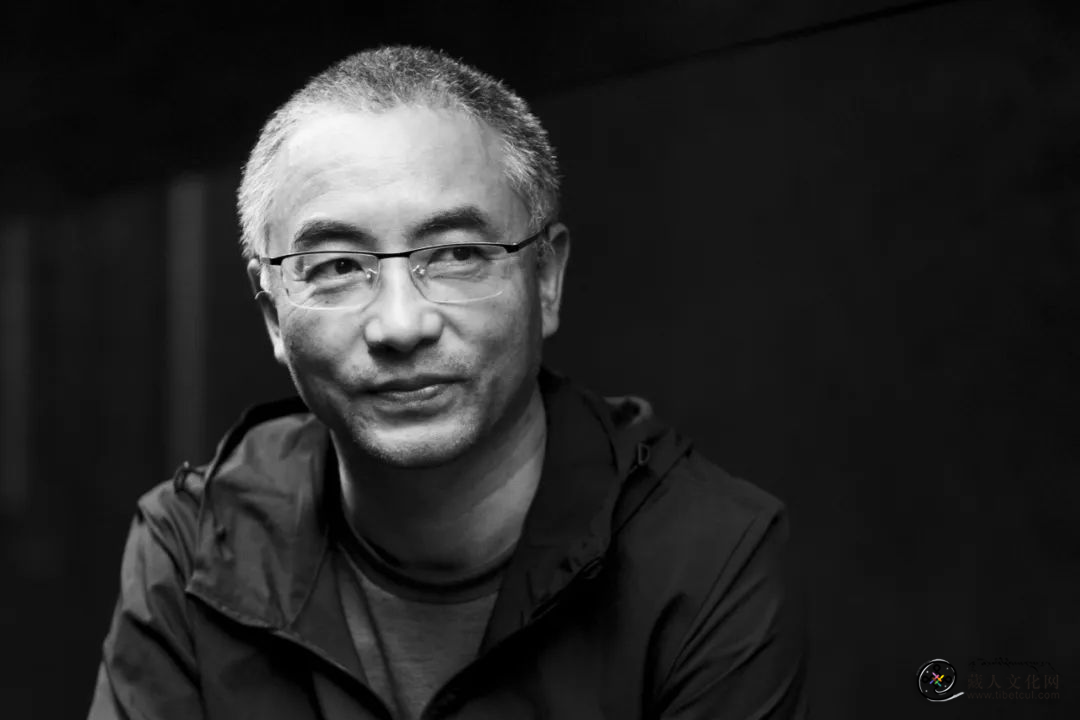

切蒋,藏族,笔名阿吾,青海循化人。中国作协会员。毕业于中央民族大学藏学院。鲁迅文学院第十七期少数民族作家培训班学院。有小说、散文、评论等文章散见于各大报刊,其中数十篇译成汉文公开发表。有译著《尘埃飞扬——阿来短篇小说集》(汉译藏)《世界文化简史》(汉译藏)《梵汉对照有声词典》(合译)《残垣——那若诗歌集》(藏译汉)等,并获得第七届中国当代少数民族文学研究奖、首届青海省文艺评论一等奖,评论《回归——评小说古村》获得首届“章恰尔文学评论奖”,专著《纷繁岁月——新世纪藏族文学刍论》。现供职于《章恰尔》杂志社。